Полная версия:

Алексиано

Пётр I. Картина художник Г. Кнеллер 1698 год.

В селе Рамонь выше по течению одноимённой реки в 1697 году на верфи были заложены четыре корабля-баркалоны.

22-х пушечный корабль-баркалон «Меркурий» («Меркуриус») строился кумпанством окольничего князя Петра Григорьевича Львова, которое было восприемником ранее существовавшего на рамонской пристани кумпанства стольника князя Г. В. Тефянкина (Тюфякина). Строил корабль датский корабельный мастер, капитан Симон Питерсон, который был принят на русскую службу в 1696 году.

Парусно-гребное судно баркалон «Меркурий» был спущен на воду в Рамони с «Волчьей пристани» в 1698 году. В мае 1699 года корабль был отправлен в Воронеж и в том же году участвовал в Керченском походе.

Первый 36-ти пушечный корабль 5-го ранга баркалон «Барабан» («Трумель») строился кумпанством боярина Фёдора Петровича Шереметева. Строителями корабля были Корнелис Серейсон, Лен Чапман и Симон Питерсон. Корабль был спущен на воду в мае 1699 года и получил девиз «Непотребен без грому». В апреле 1702 года был переведён из Воронежа в устье Дона.

Второй 36-ти пушечный корабль 5-го ранга баркалон «Три Рюмки» («Дри рюморь») кумпанства боярина Тихона Никитича Стрешнева был построен и спущен на воду в мае 1699 года. Строители Симон Питерсон и Ян Эдрек. Девиз корабля «Держите во всех делах меру». В апреле 1702 года корабль был переведён из Воронежа в устье Дона. Оба корабля были разобраны в 1710 году. Ещё один 6-ти пушечный баркалон без названия кумпанства стольника князя Василия Долгорукова, который строил Ян Янсен и переделывал Ян Терплий, был построен и спущен на воду в мае 1699 года. Ещё 1697 году в Рамони был заложен 49-ти пушечный барбарский корабль «Нептунус» кумпанства боярина Т. Н. Стрешнева. Строитель Ян Ярик.

Весной 1699 года 86 кораблей вышли из Воронежа. На корабле «Крепость» находился каргопольский наместник Емельян Игнатович Украинцев первый посол от России в Константинополь. Главнокомандующим флотом был Ф.А.Головин, вице-адмиралом Крюйс, царь был командиром корабля «Апостол Пётр». 24 мая флот был у Азова, а 3 июля 1699 года, царь Пётр на 44 судах отправился к Таганрогу. Работы по строительству нового порта велись быстрыми темпами. Крепость назвали именем «Святой Троицы», берег был укреплён пушками.

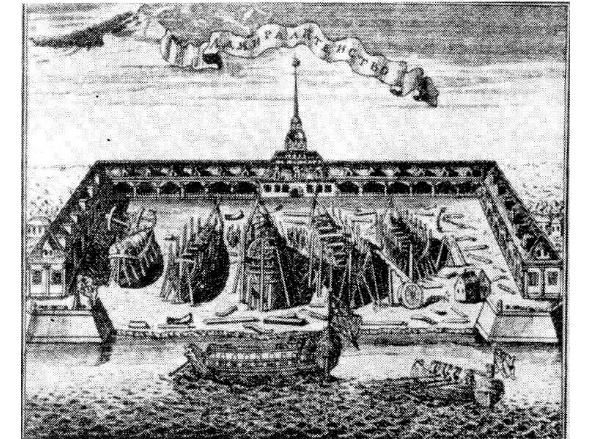

Фрагмент из книги 18 век.

Далее Русский флот прибыл к крепости Керчь, которой владели турки и остановился на кубанской стороне Тамани. Адмирал Крюйс и сам Пётр встретились с турецким адмиралом и договорились, что не будет препятствий для посла Украинцева и капитана Памбурга на корабле в Константинополь. Далее царь возвратился в Таганрог, где присутствовал при освещении церкви. После этого царь Пётр вернулся в Воронеж.

1701 году на верфи Рамони выше по реке от Воронежа по приказу Петра I, посетившего эту верфь (где непосредственно встречался с Иваном Федотовым), были построены два плавучих дока (в них производилась починка кораблей) и четыре подъемных судна —мастенлихтеров (строитель грек Иван Федотов), чертежи этих судов сделал корабельных дел мастер, датчанин С. Петерсон, которые позже в 1702 году были переведены по одному в Азов, Таганрог и Воронеж.

1 сентября 1702 года Федотовым на Рамонской верфи была заложена 14-ти пушечная шнява «Таймалар». Эту шняву строил Иван Федотов и помогал ему Фёдоров Иван так же грек- венецианец и корабельный мастер. Шнява участвовала в войне с Турцией в 1710—1713 годах, в мае 1711 года под командованием капитана-поручика Витуса Беринга (известного впоследствии полярного мореплавателя) перешла из Азова в Таганрог. Штурманом у Беринга был голландец Питир Янсон Фандерков. В 1716 году была разобрана.

Шнява «Таймолар». Неизвестный художник. Гравюра 18 век.

Верфь Рамонь по праву считается родиной плавающих отечественных доков, а их отцом и первостроителем грек Иван Федотов, приглашённый из Венеции во время «русского посольства» самим царём Петром Первым.

На Ступинской верфи ранее 1 апреля 1700 года была заложена и 1 мая 1703 года спущена на воду 18-ти пушечная шнява «Шнау», строил которую греческий мастер Иван Федотов. В 1703 году на этой верфи так же были построены 30 будар.

Ещё позже на Чертовицкой верфи в 1712 году заложена и спущена 8 пушечная шнява №13 так же построенная Иваном Федотовым. Это показывает, что на протяжении 15 лет данный мастер работал на верфях Воронежской губернии и позже стал гражданином России.

Шнявы имели две мачты с прямыми парусами и бушприт, стаксель и кливер. Также шнявы имели третью мачту (так называемую шняв-мачту, трисель-мачту) стоящую непосредственно вплотную за грот-мачтой с небольшим зазором, на которой несли трисель с гиком, прошнурованный передней шкаториной к этой мачте. Иногда эта мачта заменялась специальным тросом (джек-штагом), к которому кольцами присоединялась шкаторина паруса. Военные шнявы вооружались 12—18 пушками малого калибра. Среднее водоизмещение шнявы было около 150 тонн, длина 25,30 метров, ширина 6—8 метров, экипаж до 80 человек.

Камели. Современный макет.

Камели (ед. число камель, англ. camels) -парные понтоны, использовавшиеся для уменьшения осадки корабля и проводки его по мелководью, самым крупным специалистом того времени по этим инженерным сооружениям являлся венецианский грек Иван Федотов, нанятый на службу России первым русским послом Петром Толстым и даже возможно самим Петром, который сильно не афишировал своё присутствие в этом посольстве.

Князь Толстой возглавлял «великое посольствово» в Венецицианскую республику 1697 года, в которое так же входили князья Голицыны, Шереметьевы, Долгорукие, Измайловы, все они должны были набираться опыта по судостроению и обучаться морскому делу. Камели применялись, начиная как минимум с XVI века в северной Европе, прежде всего в Нидерландах, в дельте Рейна и Мааса. Для постановки корабля на камели их балластировали приемом воды и погруженными подводили под днище. После закрепления балласт откачивали с помощью ручных помп (был в Воронеже с 1699года специалист по этому делу ещё один однофамилец Федотов Елфим, по прозвищу «насосник»), и камели вместе с кораблем всплывали. В таком состоянии корабль был готов к проводке по мелководью. По окончании ее балласт заполнялся снова, и корабль снимался для самостоятельного плавания. Камели нашли широкое применение в естественно мелководных портах и гаванях, таких как Таганрог, Воронеж, Азов.

Надо напомнить, что много греков—венецианцев по призыву самого Петра прибыло в Воронеж на строительство кораблей. Вместе с Иваном Федотовым прибыли ещё 12 мастеров в том числе: Фаустов Иван, Муци Николай, Фёдоров Иван, Филлипов Трофим и другие. Они все общались между собой и помогали друг другу при строительстве судов. Фаустов вместе с Федотовым строили камели и корабли, а Фёдоров помогал при строительстве знаменитой шнявы «Таймолар».

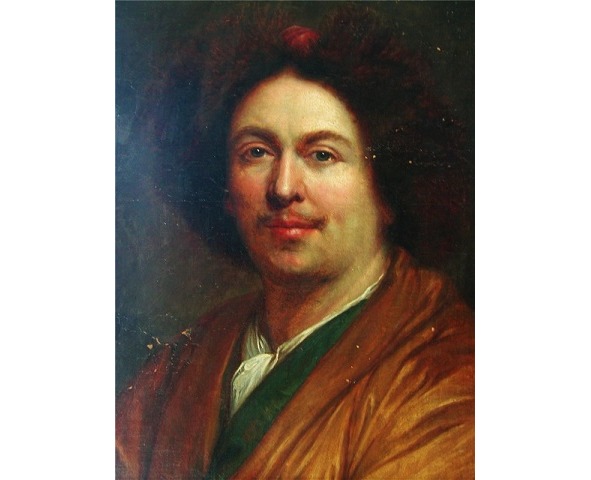

Пётр I. Художник Я. Веникс 1697год.

Следует напомнить фамилии других греков так же призванных на службу России:

Депиор Андрей Петрович-капитан, на корабле «Геркулес» при проводки его по Воронежу, Дону до Азова, на службе с 1697 года.

Кемер Стомати Михайлович-капитан галерного флота, с 1698 года на службе, привёл «Божие Предвидение» на камелях в Азов в 1710 году.

Кемер Яков —поручик, с 1703года.

Николаев Паниот- боцман на службе с 1704 года.

Афендополи Янис– боцман, на кораблях с 1698 года.

Орлеин Степанус– лекарь, на службе с 1698года.

Савельев Стомати-галерного дела подмастерье, работал в Таврове.

Муци Николай-галерного дел мастер, с 1700года.

Филлипов Трофим-вёсельных дел мастер, с 1700г.в Воронеже.

Цей Фёдор-капитан, командир 8 бригантины, с 1699 года.

Цей Захариус– подпоручик, с 1703 года на флоте и другие.

Но продолжим, в России на камелях выводились в Балтийское море корабли, построенные на Ладоге и на Свири, а в Азовское-построенные в Воронеже. Есть упоминание у Елагин, как линейный корабль «Предестинация» в начале 1710 проведён по рекам в Таганрог и далее в Азов на камелях капитаном греком Камером Стомати Михайловичем и позже этот корабль летом 1711 года выводился из Таганрога так же на камелях, построенных корабельным мастером Иваном Федотовым. Без этих понтонов крупные корабли не могли самостоятельно передвигаться на мелководье, которых хватало на реках, в дельте Дона и у Таганрога.

Корабль на камелях. Неизвестный художник. Гравюра 18 века.

Строительством кораблей в Воронежском крае занимались 53 кумпанств. На каждое возлагалось заготовка леса на два корабля и на несколько специальных судов, плавсредств и сооружений. В начальный период в каждом кумпанстве находилось до 200 работных людей. Для отбора лесов в помощь им были даны корабельные мастера.

Леса заготавливались в октябре-декабре месяце. На строительство прибывали десятки тысяч людей со всей России. Флот строила вся страна. Игумен Тит Успенского монастыря записал в 1698 году «на каждом дворе поставлено было человек по 50 с лошадьми».

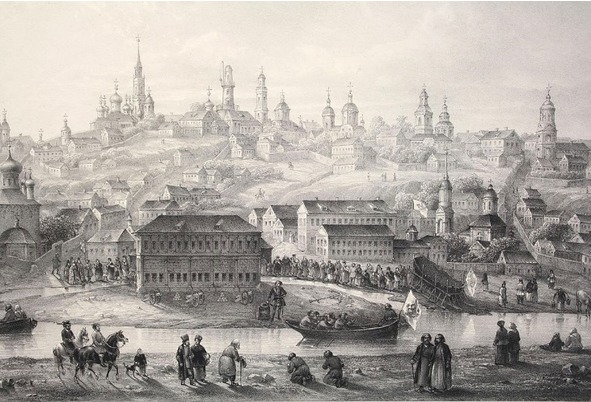

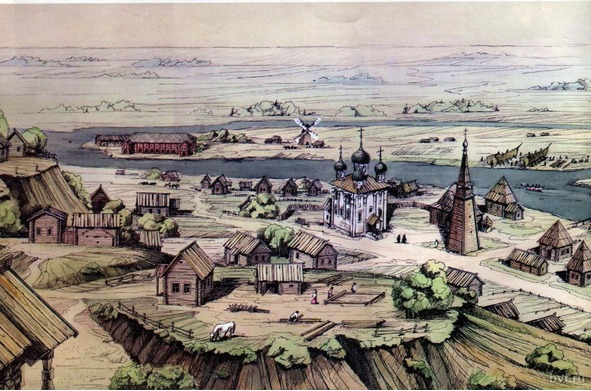

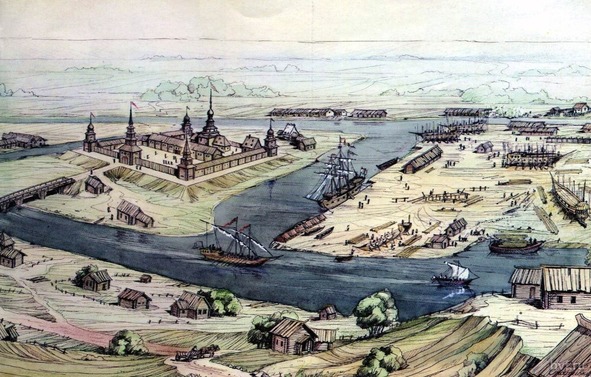

Воронеж. Неизвестный художник. Гравюра 17 века.

Город Воронеж того времени являлся одним из красивейших многолюдных и промышленных городов России иностранцы сравнивали его с Портсмутом и Марселем.

Воронеж был подлинной «колыбелью Русского военного флота». Голландец де Бруин в своих записках отмечал, что в Азовском флоте находится более 68 кораблей,21 галера и 200 бригантин и ещё много строится по реке Воронеж.

Условия труда были тяжёлые, многие мастеровые и работные люди болели и умирали. За лето в Воронеже, Устье и Таврове болело 2218 человек из которых 48 умерло.

Воронеж вид с реки. Неизвестный художник. Гравюра 17 века.

Для строительства Адмиралтейского двора, были созданы государственные кумпанства возглавляемые стольниками Г. Грибоедовым, П. Бохиным, Н. Лухудьев, дворянами И. Зеновьевым, А. Грамотиным, Я. Жеребцовым, Д. Дивов, И. Титов и другими. Позже строительством судов руководили такие знатные люди как: адмиралы Ф. Головин, К. Крюйс, С. Колычев, капитан-комендор И. Бекман, В. Беринг и другие.

Россия для многих иностранцев стала второй Родиной, и они с честью продолжили свой род на русской земле, оставив о себе добрую славу, это такие люди как:

– голландцы Я. Фан Рэз, Г. Памбург, Я. Янем, К. Дюйц, П. Класс, Н. Кок, К. Бокар и др.

– норвежцы К. Крюйс, П. Бредль

– далматинцы М. Змаевич, К. Боцис

– англичане Д. Дэн, Д. Перри, Н. Бейгус, И. Бекман, Р. Девенпорт, Р. Козенц и др.

– венецианцы Ф. Пикало, И Фафсто, З. Брусья, З. Вентурини, Ю. Лима, Я Моро и др.

– датчане В. Беринг, Я Ерик, С. Петерсон, Я Янсен, К. Серейсон.

– греки Иван Федотов, Юрий Русинов, Иван Фаустов, Иван Фёдоров, Трофим Филиппов

– швейцарец Ф. Лефорт

– шведы К. Отто, А. Росселиус, А. Казан, М. Юдин и др.

Воронеж. Реконструкция 20 века. Художник Н. Яковлев.

Раньше считалось что Пётр насаждал каноны западной церкви, но это ни так было на самом деле. Эпидемии и болезни на Воронежской земле были очень часты многие иностранцы умирали и из за отсутствия священнослужителей не перед кем им было исповедоваться.

фрагмент из книги В.И.Расторгуева «Воронеж Родина Русского ВМФ».

В 1703году в Воронеже была открыта первая адмиралтейская школа для обучения новых русских морских специалистов и матросов. Так Ф. М. Апраксин 3 мая докладывал Петру: «…да матросов, которые выростки, научил изрядно 500 человек, те будут на кораблях…». После наиболее способных отправляли продолжать обучение за границу.

По документам Петра можно видеть что вопросы кораблестроения царь держал на личном контроле и начало строительства первого линейного корабля осуществлял сам.

фрагмент из книги В.И.Расторгуева.

Первый русский линкор вышел очень красивым и ходким. Датский посланник П. Гейнс так доносил своему правительству: «понимающие в судостроении единогласно признали его шедевром». Другой голландец де Брюин так писал: «один из военных кораблей, выстроенный под надзором и по указанию Царя, блистал перед остальными всевозможными украшениями, в нём капитанская каюта, обитая ореховым деревом».

Действительно этот корабль относился к одному из первых произведений русского декоративного искусства в стиле петровского барокко. Носовая часть и корма украшены были скульптурными изображениями и богатою резною работой. Роскошь отделки распространялась так же на элементы палубы и каюты. Резные круглые венки вокруг пушечных портов на бортах, соединяли носовые украшения с кормовыми.

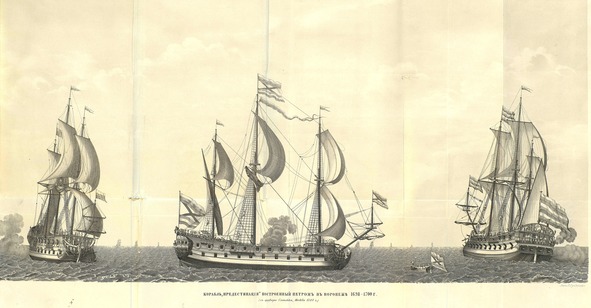

Корабль «Предестинация» Неизвестный художник. Гравюра 17 век.

Первые Андреевские флаги были на этом корабле, в середине видим Андреевский с крестом, а справа трёхцветный симиполосный. Эти флаги были освещены в Успенской адмиралтейской церкви, а затем подняты на линейном корабле «Божие Предвидение».

Корабль был спущен в Воронеже на воду 27 апреля 1700 года в присутствии представителей дипломатического корпуса, государственных деятелей, знатных бояр, царевича Алексея Петровича и его сестры Натальи Алексеевны, а так же дам и девиц «немецкой слободы».

Линейный корабль «Goto Predtstinacia». Неизвестный художник. Графюра 17 века.

Корабль отличался красивой резной кормою со скульптурными изображениями. В своём труде В.И.Расторгуев пишет: «Декор кормы имел центрическую композицию, подчёркнутою в центре полукруглого гакоборта овальным щитом с изображением коленопреклонённой фигуры апостола Петра. На фоне моря с кораблём летящий голубь с миртовой ветвью. Вокруг щита располагались резные фигуры играющих Путти с дельфинами. Изогнутый кормовой балкон с балясинами в виде кариатид ограниченно переходил в штульцы, образуя, как бы основание для 4 амуров, поддерживающих кровлю. Кроме того балкон украшали львиные маски, а завершали компазицию 3 искусно выполненные фонаря».

К 1712 году Азовский флот построенный в Воронеже имел 132 корабля, но был подписан мирный договор и корабли были поставлены на консерваци.

Пётр издал указ о заготовки 19500 лубов на крышки для кораблей, шняв, галер «…дабы не упустить удобного времени сохранить от ветхости труды и интерес царского величества».

Духовным наставником Петра являлся воронежский архиерей Митрофан. Он являлся и спонсором самого царя, за что и был жалован грамотами «в 1700 году дал из домовой своей казны четыре тысячи рублёв на жалование ратных людем… милостиво и похваляем за твоё усердножелательное радение и милость к тебе богомольцу нашему будет неотъемлема». Именно он предсказал Петру: «Будешь жить в других дворцах, на Севере, и воздвигнешь новую столицу, великий город в честь святого Петра, бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и всего народа. До тех пор, пока Казанская икона Божьей Матери будет в столице и перед нею будут молиться православные, в город не ступит вражья нога». Как это можно было предсказать, надо только вдуматься, не было ещё и выхода к Балтийскому морю, побережьем владели шведы, на месте впадения Невы были одни болота.

Митрополит Воронежский Митрофан. Икона 18 века

Узнав о смерти Митрофана в ноябре 1703 года, Пётр прибыл в Воронеж для похорон со всем своим царским синклитом. Царь сам нёс гроб с офицерами флота и опустил его в могилу и сказал: «…не осталось у меня такого святого старца- отца».

Воронежская верфь. Реконструкция. Художник Н. Яковлев.

В Адмиралтействе находилась Чертёжная светлица, избы для вязания штропов, молярная изба, каменный трёхэтажный цейхгауз, и ряд кузнец, включая якорную. Тут же появились каменные доки. Был один Сухой док с 5 шпилями.

Инженерное сооружение «Плавающий док» изготовленный под руководством мастера грека Иван Федотовым переплавили с Рамони в Азовское море. Воронеж с тех пор считается родиной отечественных плавающих доков. Рядом с Адмиралтейством работало 5 пильных мельниц (3 водяных, 2 ветряные).

На многочисленных складах адмиралтейства сосредоточены запасы вооружения, корабельной оснастки, инструмента и оборудования. Шведский посол Бергенхиельм доносил королю: «…здесь чрезвычайно большой магазин, устроенный на более 100 тысяч человек, снабжающий как ружья, оружия, порох и фитили, так и мартиры новейшего изобретения, снаряды, пушки и другие военные принадлежности». Караваны груженных подвод не один год тянулись из Воронежа в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск.

Внутри Адмиралтейского двора находился Царский шатёр, откуда осуществлялось руководство строительством флота, канцелярия шатра в отсутствии царя продолжала работать под руководством дьяка Осипа Иванова и Никиты Павлова, переводчиком был Густав Ланг.

При входе во двор были установлены железные часы с 5 боевыми колоколами. За рекой Воронеж против шлюза находились дома адмирала Ф. Апраксина, князя А. Меньшикова, дворянина Н. Зотова, князя Ю. Шаховского, коменданта С. Колычева, капитанов, корабельных мастеров и других руководителей.

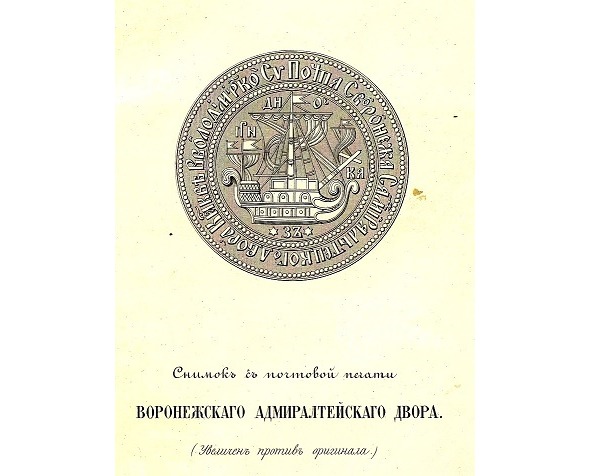

Почтовая печать. Гравюра 18 века.

Хочется отметить ещё одного приглашённого мастера грека Юрия Антоновича Русинова, проработавшего в России более двадцати лет. Этот галерный мастер в ранге капитан-лейтенанта был выдающимся строителем и конструктором галер и им подобных судов. Спроектированная Русиновым «конная галера», предназначавшаяся специально для перевозки лошадей, получила высокую оценку Петра.

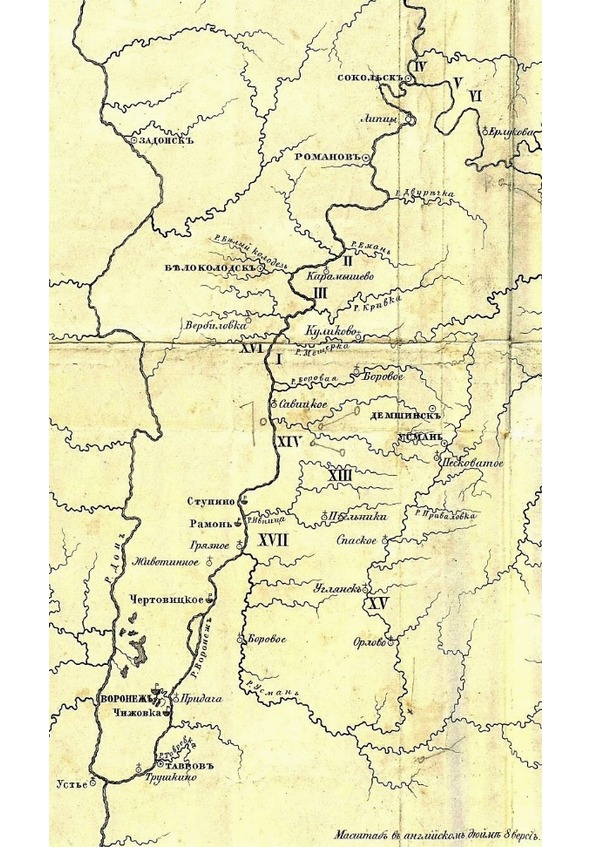

Верфи по реке Воронеж. Карта 18 век.

Под руководством Русинова на Олонецкой верфи, на Галерном дворе в Санкт-Петербурге, в Новгороде, на реке Луге, а также в Або и других финских портах было построено свыше ста галер и скампавей, Из всех иностранных мастеров Русинов выделялся своими незаурядными педагогическими способностями.

В 1715 г. Петр издал специальный указ, в котором объявлялось, чтобы те, «…кто пожелает учиться галерному делу у мастера Юрия Русинова, явились бы к нему. За каждого выученного мастеру будет выдано вознаграждение 50 рублей за человека, а выученный будет получать 60 рублей в год». У Русинова было до десятка галерных учеников, в том числе и Мокей Черкасов, ставший замечательным отечественным строителем галер.

За период с 1695 по 1712 год на верфях Воронежского края было построено более 1000 кораблей и вооружённых судов втомчисле:35кораблей,15бомбардирских,35 баркалонов,14шв

Как упоминали ранее в август 1699года полномочный посол России Емельян Игнатьевич Украинцев на корабле «Сила» (Крепость) пересёк Чёрное море и стал на якоре в Царьграде (Константинополе). Появление этого великолепного корабля вызвало у турок полное замешательство, его осматривали все первые лица турецкого государства. Однажды ночью капитан корабля Памбург изрядно подвыпив приказал палить из всех орудий. Из секретного письма посла к Петру видим: «…что султаново де Величество ночесь испужался и из покоёв своих выбежал от такой с твоего Великого государя корабля капитанской ночной многой и необычной пушечной пальбы; и некоторые жёны в верхнем сарае беременные от того страху и пушечной стрельбы младенцев повывергли». Султан требовал жестокого наказания капитана Памбурга и недопущения впредь таких вольностей.

Корабль «Крепость». Неизвестный художник. Гравюра 18век.

3 июля 1700 г. в Константинополе было заключено перемирие с Турцией сроком на 30 лет, Петр немедленно двинул армию к северным границам России, поставив задачу вытеснить шведов из Прибалтики и получить для своей страны выход на Балтийское море. Царским указом от 19 августа 1700 г. Россия официально объявила войну Швеции, которая продлилась более 21 года.

Пётр Алексеевич. Картина неизвестного художника 18 в.

Наиболее пригодным для развертывания судостроения был признан район русского побережья Ладожского озера и впадающих в него рек. В устьях рек Сясь, Свирь, Волхов и на берегах некоторых их притоков стали срочно возводить судостроительные верфи, а на них сразу же закладывать первые военные суда для заново создаваемого Балтийского флота.

Финский залив, изобилующий шхерными районами, то против шведов особенно эффективно могут быть использованы гребные суда типа галер. Поэтому одновременно с постройкой линейных кораблей, фрегатов, шняв и других парусных судов по указанию Петра I было предпринято массовое строительство галер, скампавей и бригантин для гребной эскадры Балтийского флота.

Русские войска в конце 1701 г. перешли в наступление и одержали важные победы в Лифляндии (при Эрестефере, Гуммельсгофе и Мариенбурге).

Тогда же они, посаженные на гребные суда, уничтожили шведскую флотилию на Чудском озере и изгнали корабли шведов с Ладожского озера. Успехи позволили Петру I приступить к решению главной задачи -завоеванию выхода на Балтийское море.

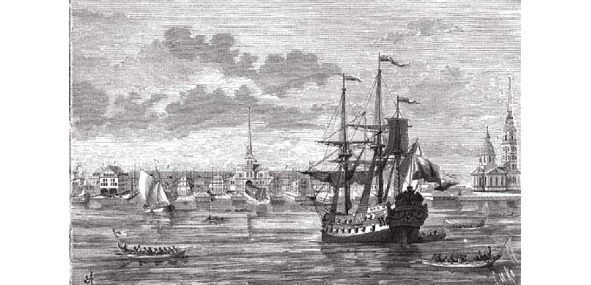

Адмиралтейство Санкт-Петербург. Гравюра 18 век.

В 1702 г. преображенцы взяли шведскую крепость Нотебург при выходе Невы из Ладожского озера, а в следующем, 1703 г., развивая наступление, русские овладели всем побережьем Невы и вышли к Финскому заливу.

Для обороны устья реки Невы 16 мая 1703 г. на Заячьем острове была заложена крепость Санкт-Петербург-будущая столица России. Овладение Невой открыло путь русским кораблям из Ладоги с верфей к Балтийскому морю.

Чтобы защитить строившийся Санкт-Петербург от ударов шведов с моря, в 1704 г. на оконечности южной отмели острова Котлин был заложен форт Кроншлот, который впоследствии включили в состав крепости Кронштадт.