Полная версия:

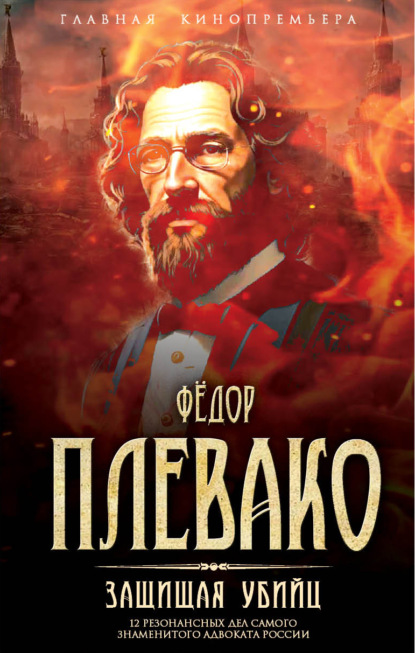

Защищая убийц. 12 резонансных дел самого знаменитого адвоката России

На библейских примерах (Ханаан, Вавилон и т. п.) защитник доказывает, далее, что наследственность признавалась уже тогда широким учением о милосердии, о филантропии путем материальной помощи, проповедуемой Евангелием. Защитник утверждает то положение, что заботою о материальном довольстве страждущих и неимущих признается, что лишения и недостатки мешают росту человеческого духа: ведь это учение с последовательностью, достойною всеведения Учителя, всю жизнь человеческую регулировало с точки зрения единственно ценной цели – цели духа и вечности.

Те же воззрения о наследственности сил души и ее достатков и недостатков признавались и историческим опытом народа. Защитник припоминает наше древнерусское предубеждение к Олеговичам и расположение к Мономаховичам, оправдавшееся фактами: рачитель и оберегатель мира, Мономах воскрешался в роде его потомков, а беспокойные Олеговичи отражали хищнический инстинкт своего прародина. Защитник опытами жизни доказывает, что вся наша практическая мудрость, наши вероятные предположения созданы под влиянием двух аксиом житейской философии: влияния наследственности и, в значительной дозе, материальных, плотских условий на физиономию и характер души и ее деятельности.

Установив точку зрения на вопрос, защитник прочитывает присяжным страницы из Каспара, Шульца, Гольцендорфа и других ученых, доказывающих то же положение, которое утверждалось и вызванными судом психиатрами. Особенное впечатление производят страницы из книги доктора Шюлэ из Илленау («Курс психиатрии») о детях-наследственниках. Казалось, что это – не из книги автора, ничего не знавшего про Прасковью Качку, а лист, вырванный из истории ее детства.

Далее шло изложение фактов судебного следствия, доказывающих, что Прасковья Качка именно такова, какою ее представляли эксперты в период от зачатия до оставления ею домашнего очага.

Само возникновение ее на свет было омерзительно. Это неблагословенная чета предавалась естественным наслаждениям супругов. В период запоя, в чаду вина и вызванной им плотской сладострастной похоти ей дана была жизнь. Ее носила мать, постоянно волнуемая сценами домашнего буйства и страхом за своего грубо разгульного мужа. Вместо колыбельных песен до ее младенческого слуха долетали лишь крики ужаса и брани да сцены кутежа и попоек.

Она потеряла отца, будучи шести лет. Но жизнь оттого не исправилась. Мать ее, может быть надломленная прежней жизнью, захотела прожить, подышать на воле, но она очень скоро вся отдалась погоне за своим личным счастьем, а детей бросила на произвол судьбы. Ее замужество за бывшего гувернера ее детей, ныне высланного из России, г. Битмида, который был моложе ее чуть не на десять лет; ее дальнейшее поглощение своими новыми чувствами и предоставление детей воле судеб; заброшенное, неряшливое воспитание; полный разрыв чувственной женщины и иностранца-мужа с русской жизнью, с русской верой, с различными поверьями, дающими столько светлых, чарующих детство радостей; словом, – семя жизни Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую почву.

Каким-то чудом оно дало – и зачем дало? – росток; но к этому ростку не было приложено забот и любви: его вскормили и взлелеяли ветры буйные, суровые вьюги и беспорядочные смены стихий.

В этом семействе, которое, собственно говоря, не было семейством, а механическим соединением нескольких отдельных лиц, полагали, что сходить в церковь, заставить пропеть над собой брачные молитвы, значит совершить брак.

Нет, от первого поцелуя супругов до той минуты, когда наши дети, окрепшие духом и телом, нас оставляют для новых, самостоятельных союзов, брак не перестает быть священной тайной, высокой обязанностью мужа и жены, отца и матери, нравственно ответственных за рост души и тела, за направление и чистоту ума и воли тех, кого вызвала к жизни супружеская любовь.

Воспитание было, действительно, странное. Фундамента не было, а между тем в присутствии детей, и особенно в присутствии Паши, любимицы отчима, не стесняясь, говорили о вещах выше ее понимания, осмеивали и осуждали существующие явления, а взамен ничего не давали.

Таким образом, воспитание доразрушило то, чего не могло разрушить физическое нездоровье. О влиянии воспитания нечего и говорить. Не все ли мы теперь плачемся, видя, как много бед у нас от нерадения семейств к этой величайшей обязанности отцов?..

В дальнейшем ходе речи были изложены, по фактам следствия, события от 13 до 16 лет жизни Качки.

Стареющая мать, чувствуя охлаждение мужа, вступила в борьбу с этим обстоятельством. При постоянных переездах с места на место, из деревни то в Петербург, то в Москву, то в Тулу, ребенок нигде не может остаться, освоиться. А супруги, между тем, поминутно в перебранках из-за чувства. Сцены ревности начинают наполнять жизнь гг. Битмидов. Мать доходит до подозрений к дочери и, бросив мужа, а с ним и всех детей первого брака, сама уезжает в Варшаву. Проходят дни и годы, а она даже и не думает о судьбе детей, не интересуется ими.

В одиночестве, около выросшей в девушку Паши, Битмид-отчим, действительно, стал мечтать о других отношениях. Но когда он стал высказывать их, в девушке заговорил нравственный инстинкт. Ей страшно стало от предложения и невозможно далее оставаться у отчима. Ласки, которые она считала за отцовские, оказались ласками мужчины-искателя; дом, который она принимала за родной, стал чужим. Нить порвалась. Мать далеко… Бездомная сирота ушла из дому. Но куда? К кому?.. Вот вопрос.

В Москве была подруга по школе. Она – к ней. Там ее приютили и ввели в кружок, доселе ею неведанный. Целая кучка молодежи живут, не ссорясь, читают, учатся. Ни сцен ее бывшего очага, ни плотоядных инстинктов она не видит. Ее потянуло сюда.

Здесь на нее ласково взглянул Байрашевский, выдававшийся над прочими знанием, обаятельностью. Бездомное существо, зверек, у которого нет пристанища, дорого ценит привет. Она привязалась к нему со всем жаром первого увлечения.

Но он выше ее: другие его понимают, а она нет. Начинается догонка, бег, как и всякий бег, – скачками. На фундаменте недоделанного и превратного воспитания увлекающаяся юность, увидевшая в ней умную и развитую девушку, начинает строить беспорядочное здание: плохо владеющая, может быть, первыми началами арифметики садится за сложные формулы новейших социологов; девушка, не работавшая ни разу в жизни за вознаграждение, обсуждает по Марксу отношения труда и капитала; не умеющая перечислить городов родного края, не знающая порядком беглого очерка судеб прошлого человечества, читает мыслителей, мечтающих о новых межах для будущего.

Понятно, что звуки доносились до уха, но мысль убегала. Да и читалось это не для цели знания: читать то, что он читает, понимать то, что его интересует, жить им – стало девизом девушки. Он едет в Питер. Она – туда. Здесь роман пошел к развязке. Юноша приласкал девушку, может быть, сам увлекаясь, сам себе веря, что она ему по душе пришлась. Началось счастье. Но оно было кратковременно. Легко загоревшаяся страсть легко и потухла у Байрашевского. Другая женщина приглянулась; другую стало жаль, другое состояние он смешал с любовью, и легко и без борьбы он пошел за новым наслаждением.

Она почувствовала горе. Она узнала его. В словах, которые воспроизвести мы теперь не можем, изложено, каким ударом было для покинутой ее горе. Кратковременное счастье только больнее, жгуче сделало для нее ее пустую, бесприютную, одинокую долю. Будущее с того шага, как захлопнется навсегда дверь в покой ее друга, представлялось темным, далеким, не озаренным ни на одну минуту, неизвестным.

И она услыхала первые приступы мысли об уничтожении. Кого? Себя или его – она сама не знала. Жить и не видеть его, знать, что он есть, и не мочь подойти к нему, – это какой-то неестественный факт, невозможность.

И вот, любя его и ненавидя, она борется с этими чувствами и не может дать преобладания одному над другим.

Он поехал в Москву, она, как ягненок за маткой, – за ним, не размышляя, не соображая.

Здесь ее не узнали. Все в ней было перерождено: привычки, характер. Она вела себя странно; непривычные к психиатрическим наблюдениям лица, – и те узнали в ней ненормальность, увидели в душе гнетущую ее против воли, свыше воли тоску.

Она собирается убить себя. Ее берегут, остаются с ней, убирают у нее револьвер. Порыв убить себя сменяется порывом убить милого. В одной и той же душе идет трагическая борьба: одна и та же рука заряжает пистолет и пишет на самое себя донос в жандармское управление, прося арестовать опасную пропагандистку, Прасковью Качку, очевидно, желая, чтобы посторонняя сила связала ее больную волю и помешала идее перейти в дело.

Но доносу, как и следовало, не поверили.

Наступил последний день. К чему-то страшному она готовилась. Она отдала первой встречной свои вещи. Видимо, мысль самоубийства охватила ее.

Но ей еще раз захотелось взглянуть на Байрашевского.

Она пошла.

Точно злой дух шепнул ему новым ударом поразить грудь полуребенка-страдалицы: он сказал ей, что приехала та, которую он любит, что он встретил ее, был с ней. Может быть, огнем горели его глаза, когда он передавал, не щадя чужой муки, о часах своей радости. И представилось ей вразрез с ее горем, ее покинутой и осмеянной любовью молодое чужое счастье. Как в вине и разгуле пытается иной забыть горе, пыталась она в песнях размыкать свое. Но песни или не давались ей, или будили в ней воспоминания прошлого, утраченного счастья и надрывали душу.

Она пела как никогда.

Голос ее был, по выражению юноши Малышева, страшен. В нем звучали такие ноты, что он, мужчина молодой, крепкий, волновался и плакал.

На беду попросили ее спеть ее любимую песню из Некрасова: «Еду ли ночью по улице темной».

Кто не знает могучих сил этого певца страданий; кто не находил в его звучных аккордах отражения своего собственного горя, своих собственных невзгод…

И она запела…

И каждая строка поднимала перед ней ее прошлое со всем его безобразием и со всем гнетом, надломившим молодую жизнь.

«Друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг предо мной промелькнет твоя тень» – пелось в песне, – а перед воображением бедняжки рисовалась сжимающая сердце картина одиночества.

«С детства тебя не взлюбила судьба; суров был отец твой угрюмый» – лепетал язык, а память подымала из прошлого образы страшнее, чем говорилось в песне.

«Да не на радость сошлась и со мной»… поспевала песня за новой волной представлений, воспроизводивших ее московскую жизнь, минутное счастье и безграничное горе, сменившее короткие минуты света.

Душа ее надрывалась. А песня не щадила, рисуя и гроб, и падение, и проклятие толпы.

И под финальные слова: «или пошла ты дорогой обычной, и роковая свершилась судьба», – преступление было совершено.

Сцена за убийством, поцелуй мертвого, плач и хохот, констатированное всеми свидетелями истерическое состояние, видение Байрашевского, – все это свидетельствует, что здесь не было расчета, умысла, а было то, что на душу, одаренную силою в один талант, настало горе, какого не выдержит и пятиталантная сила, и она задавлена им, задавлена не легко, не без борьбы.

Больная боролась, сама с собой боролась. В решительную минуту, судя по записке, переданной Малышеву для передачи будто бы Зине, она еще себя хотела покончить. Но по какой-то неведомой для нас причине, одна волна, что несла убийство, перегнала другую, несшую самоубийство, и разрешилась злом, унесшим сразу две жизни, – ибо и в ней убито все, все надломлено, все сожжено упреками неумирающей совести и сознанием греха…

Я знаю, что преступление должно быть наказано и что злой должен быть уничтожен в своем зле силою карающего суда.

Но присмотритесь к этой, тогда 18‑летней женщине, и скажите мне, что она: зараза, которую нужно уничтожить, или зараженная, которую надо пощадить?

Не вся ли жизнь ее отвечает, что она – последняя?

Нравственно гнилы были те, кто дал ей жизнь. Росла она, как будто бы между своими, но у ней были родственники, а не было родных, были производители, но не было родителей. Все, что ей дало бытие и форму, заразило то, что дано.

На взгляд практических людей она труп смердящий.

Но правда людей, коли она хочет быть отражением правды Божией, не должна так легко делать дело суда. Правда должна в душу ее войти и прислушаться, как велики были дары унаследованные, и не переборола ли их демоническая сила среды, болезни и страданий?

Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите правды. Пусть по счастливому выражению псалмопевца, «правда и милость встретятся в вашем решении, истина и любовь облобызаются».

И если эти светлые свойства правды подскажут вам, что ее «я» не заражено злом, а отвертывается от него и содрогается и мучится, не бойтесь этому кажущемуся мертвецу сказать то же, что, вопреки холодного расчета и юдольной правды книжников и фарисеев, сказано было Великой и Любвеобильной Правдой четверодневному Лазарю: «Гряди вон»!

Пусть воскреснет она, пусть зло, навеянное на нее извне, как пелена гробовая спадет с нее, пусть правда и ныне, как прежде, живит и чудодействует.

И она оживет.

Сегодня для нее великий день. Бездомная скиталица, безродная, – ибо разве родная – ее мать, не подумавшая, живя целые годы где-то, спросить: а что-то поделывает моя бедная девочка, – безродная скиталица впервые нашла свою мать и родину, Русь, сидящую перед ней в образе представителей общественной совести.

Раскройте ваши объятия, я отдаю ее вам. Делайте, что совесть вам укажет.

Если ваше отеческое чувство возмущено грехом детища, сожмите гневно объятия, пусть с криком отчаяния сокрушится это слабое создание и исчезнет.

Но если ваше сердце подскажет вам, что в ней, изломанной другими, искалеченной без собственной вины, нет места тому злу, орудием которого она была; если ваше сердце поверит ей, что она, веруя в Бога и совесть, мучениями и слезами омыла грех бессилия и помраченной болезнью воли, – воскресите ее, и пусть ваш приговор будет новым рождением ее на лучшую, страданиями умудренную жизнь!..

Дело об убийстве егорьевского купца Лебедева

По обвинению в убийстве егорьевского купца Н.В. Лебедева были преданы суду присяжных заседателей сын убитого Григорий Лебедев, купеческий сын Трефил Князев и мещанин Яков Иванов.

Дело слушалось 13–16 марта 1881 г. в Харькове под председательством Председателя Суда А.Н. Бурнашева. Обвинял Товарищ Прокурора И.Ф. Покровский. Всех троих обвиняемых защищал Ф.Н. Плевако.

7 июня 1880 г. в собственной лавке, находившейся в Суздальском торговом ряду в г. Харькове, был найден без признаков жизни 90‑летний купец Николай Венедиктович Лебедев.

Вскрытием трупа были обнаружены не только значительные кровоподтеки в области груди, но и разрыв левого легкого, переломы грудных костей и значительного количества ребер. Заключение врача, ввиду этих данных, сводилось к тому, что смерть Лебедева последовала от задушения вследствие давления на грудную клетку и прекращения дыхательных движений, причем никаких особых орудий для причинения смерти убийцами употреблено не было.

Занимаясь 26 лет торговлей, Лебедев составил себе значительное состояние и в последнее время завел собственную бумаготкацкую фабрику, которою заведовал его сын Григорий, вдовец, имевший трех детей. У отца с сыном отношения были настолько хорошие, что еще в 1857 году отец составил духовное завещание, по которому все свое состояние завещал сыну.

Б.М. Кустодиев «Купец. Из серии «Русь. Русские типы» (1920)

Григорий Лебедев водил компанию со своим соседом по лавке, – Серапионом Князевым, дочь которого была замужем за его сыном Ефимом.

Старик был убит при следующих обстоятельствах.

28 мая Лебедев вернулся из Егорьевска в Харьков. По обыкновению, он остановился в своей лавке, где имел привычку и ночевать во время пребывания в Харькове. 6 июня после обеда старик собрался на вокзал встречать своего внука. В 6 часов вечера, отдав распоряжение относительно ужина в Монастырской гостинице, покойный приказал рабочему Ружину отправиться на вокзал, опустить написанное им письмо и встретить внука, а сам пошел в гостиницу за ужином и к 8 часам вечера возвратился в лавку. Около 11 часов рабочий Омельченко зашел с вокзала к покойному, но, не достучавшись, ушел домой. Около лавки были сторожа, обычно охраняющие ряды, но ни они, ни Омельченко не заметили ничего подозрительного и решили, что старик крепко уснул. Наутро было обнаружено убийство.

Суду были преданы Григорий Лебедев, Трефил Князев и Яков Иванов, причем против Лебедева выдвигалось обвинение в подстрекательстве.

Вердиктом присяжных заседателей все трое подсудимых были признаны невиновными.

Речь Ф.Н. Плевако в защиту Лебедева и других обвиняемыхГг. судьи и присяжные заседатели!

Настоящее дело я должен начать одним приемом, собственно моей натуре неприятным, но вызываемым необходимостью, – банальным приемом, напоминающим тех певиц, которые перед тем, как открывается занавес, высылают кого-нибудь предуведомить публику, что они не в голосе.

Три дня я борюсь не с обвинением (это вы могли видеть), а с самим собою. В то время, когда мне следовало бы лежать в постели, я исполняю одну из труднейших обязанностей, не имея возможности ни передать ее, ни отказаться от нее, что было бы тягостно для подсудимых, потому что им пришлось бы целых полгода еще дожидаться разрешения своей участи.

Ввиду этого при допросе свидетелей мне приходилось только слегка набрасывать тот рисунок, который я должен буду теперь перед вами нарисовать. Этим же обусловливалось и то, что я к некоторым свидетелям, после допроса прокурора, относился как будто индиферентно. Вероятно, это отразится и на моей речи: немощь физическая скажется немощью духовной.

Я прошу только об одном: мое бессилие пусть не будет поставлено в улику подсудимым.

Затем, все, что я помню из этого дела, внимательно вывнушенная мною речь г. прокурора, а также следствие приводят меня к речи, которую я буду иметь честь перед вами изложить.

Мы имеем дело с таким деянием, которое никогда и нигде не извиняется. Воззрения людей на преступления меняются, – что вчера сажало меня на скамью подсудимых, то ныне делает мучеником и гражданином; но убийство вообще и отцеубийство в особенности, – это такое деяние омерзительного характера, которое возмущает душу как цивилизованного человека, так и последнего дикаря.

Поэтому, приступая к защите подсудимых, обвиняемых в таком деянии, адвокат должен все силы своего разумения употребить на то, чтобы подобной защитой каким-нибудь образом не провести такой мысли, за которую он мог бы покраснеть потом. Раз у него есть доля совести, защитник не должен в подобном деле пользоваться весьма соблазнительными данными, которые представляются в деле в виде характера и образа жизни того, за которого подсудимые привлечены на суд. Не должно ни одной минуты играть на таких струнах, на каких играли торговцы Суздальского ряда, когда в первый раз увидали труп: они говорили, что человек этот заслужил свою смерть. Никогда человек без суда смерти не заслуживает, да еще не бесспорно, заслуживает ли он ее и по суду.

Поэтому, вопрос о характере убитого Лебедева, вопрос о его нравственных недостатках не войдет в мою речь, как обстоятельство, которое должно клониться к выгоде подсудимых.

Я этот факт приму как данное для указания того, что правосудие не исчерпало всех путей для отыскания истины и слишком поспешно пошло по одной дороге, не разыскав других путей, которых в этой загадке еще слишком много.

Мне, как отвечающему г. прокурору и отвечающему в том положении, в каком я в настоящее время нахожусь, самый удобный путь, это – идти за прокурорской речью. Если она была извилиста, извилист будет и мой путь: преследователь поневоле принимает то направление, которое принял преследуемый. Ответная речь есть преследование, есть борьба.

Возражая прокурору, я должен сначала сделать несколько общих замечаний, потому что с общих замечаний начал г. прокурор.

Он указал нам, что настоящее дело, в отличие от других, которые вами рассмотрены, носит те характеристические признаки, что в нем нет реальных доказательств вины, что все обвинение строится на обстоятельственных или косвенных уликах. При этом, заявив вам об этой особенности дела, обвинитель поспешил высказать перед вами убеждение, что обстоятельственные улики не только играют важную роль, но что они могут даже спорить с уликами прямыми.

Думаю, что так решительно говорить о силе улик обстоятельственных – это значит неверно понимать их силу. Если английский судья, на которого сослался обвинитель, сказал, что обстоятельства менее всего лгут, что скорее лгут люди – свидетели, то он забыл одно, – что сами обстоятельства, в виде косвенных улик, никогда, без помощи человеческого ума, не ведут ни к каким выводам; но вот тут-то, когда человек начинает прикладывать силу своего разумения к изучению обстоятельств, оказывается, что обстоятельства не ложны, но человеческая обобщающая сила разумения часто отличается неизвинительной и для себя самой непонятной ложью.

В этом отношении совершенно справедливо другое изречение, которое гораздо остроумнее определяет значение косвенных улик. Я думаю, в этой же зале публика не раз слышала колоссальнейшую силу, посвятившую себя делу защиты, – я говорю о петербургском товарище моем Спасовиче. Определение косвенных улик он выражает таким афоризмом: сколько бы беленьких барашков ни привели, из них одной белой лошади не сделаешь».

Таким образом, при изучении обстоятельств дела, при изучении косвенных улик, соглашаясь с г. прокурором относительно того, что они не лгут, я буду обращать особенное внимание, не страдает ли обобщение этих улик от группировки их. Человеческий ум всегда склонен группировать самое незначительное количество фактов и непременно делать какие-нибудь выводы, часто неправильные: ошибаться свойственно человеку.

Люди науки нередко борются против этого, и такой пример мы видим здесь. Представитель науки, по некоторым немногим данным, как представитель науки, сказал: «Я не считаю этих фактов, при всей их бесспорности, достаточными для известных выводов». Но люди обыкновенной жизни против этого возразили: «Не может быть! Неужели наука бессильна дать нам указание?» В угоду людям не науки человек науки высказал свои предположения и заслужил благодарность, как за сущую истину.

Таким образом, ум человеческий отличается погоней за тем, чтобы поскорее связать немногие данные в одно целое. Таким образом, создается общественное мнение не особенно глубокого свойства, а самое законное детище его – это городская и деревенская сплетня.

Но чтобы своим косвенным уликам придать значение в деле, прокурорский надзор сначала устранил естественное возражение против них. Каждой из улик мы имеем противовес в показаниях других свидетелей, в других обстоятельствах, извлеченных из свидетельства не наших, а приглашенных прокурорским надзором свидетелей, но не совсем благоприятно ему показывающих. А потому прокурор предпослал сначала общую картину того, с кем мы имеем дело в лице граждан г. Егорьевска, приехавших, по вызову прокурора, свидетельствовать по делу о подсудимых, уроженцах того же города, обвиняемых в таком тяжком преступлении. Вам было указано, что, вопреки нелживости обстоятельств дела, мы встретились с целой фалангой людей, для которых ложь есть обыкновенное правило жизни. Прокурор объяснил это довольно остроумно тем, что некогда религиозная санкция – присяга стесняла людей говорить на суде неправду, но что мы достигли такого века, когда эта связь порвалась; и далее из этого общего положения прокурор выводит, что и данные лица подходят под это определение.

Но он забыл одно, – что г. Егорьевск прислал сюда свидетелей, которых можно назвать сохранившейся от духа времени независимой группой, группой людей, принадлежащих именно тому мировоззрению, которое отрицает новшества. Люди эти живут по старине и в них, вопреки новым идеям, живет, может быть, даже более крепко, чем следует, то миросозерцание, которое придает особенное значение присяге, освященной религией, и всяким вопросам, определяемым с точки зрения религии. Большинство свидетелей этой группы принадлежит к старообрядцам, к людям, которых менее всего коснулась та язва, о которой прокурор говорил совершенно верно.

Не спорю, что общество наше в настоящее время, преимущественно в людях читающих, грамотных, называющих себя образованными, давно заменило ту скрижаль, которая учила отличать добро от зла, правду от лжи, другою скрижалью, на которой написаны имена Бокля и Дарвина. Но Бокля и Дарвина не читают в Егорьевске, а читают те книги, к которым многие относятся пренебрежительно. С этой точки зрения упрек прокурора – в высшей степени не жизненный, упрек анахронический, который должен пролететь мимо г. Егорьевска, как гроза, которая хотя по какому-то велению и налетела на город, но улетела в пустыню, не причинив городу вреда.