Полная версия

Полная версияДерзкие мысли о климате

Снова обратил внимание на представлявшийся ключевым факт всплывания стаивающего льда на воде. Что такое всплывание? Это движение массы какой-то силой, а, значит, это работа, которая, как мы уже знаем, в конце концов и приводит к тому, что теплота плавления возвращается в водоём многократно интенсивнее, чем удаляется зимой такое же количество теплоты кристаллизации. Однако, если эта работа внутренней, принадлежащей самой изолированной системе, силы, то мы опять не раскрываем тайну дополнительного поступления энергии извне системы, как того требует закон сохранения и превращения энергии. В этом смысле не годится и постулируемая законом Архимеда подъёмная сила, действующая на тело, погруженное в жидкость или газ, поскольку она мыслится заключенной в самой изолированной системе. Тут опять не обошлось без раздумий о тяжком бремени неординарных исследований. Но цель обозначилась точнее – все же это должна быть сила и обязательно внешняя. Не сразу, но, наконец, прочно пришло осознание, что внешней силой, от которой невозможно оградиться никакой изоляцией, может являться только тяготение, а в нашем случае – внешняя сила земного притяжения! Это она заставляет более плотную воду опускаться в сторону наибольшей массы Земли и выталкивает тем самым менее плотный лёд к поверхности воды. Она такой работой задаёт и неравновесность обмена теплотой фазовых превращений при намерзании и плавлении льда, приводящую к увеличению энтальпий замерзающего водоёма, в отличие от вечной мерзлоты, где эта сила не способна осуществлять подобной работы.

Анализу работы силы тяготения на Земле мы далее специально посвятим ещё немало страниц, а сейчас с удовлетворением можем отметить, что новым обнаружением этой давно известной силы, нам удалось кажется завершить объяснение своего открытия и примирить его с законом сохранения энергии. Оказалось, что неравновесность собственно теплообмена замерзающего водоёма с внешней средой в конце концов устраняется эквивалентом работы силы земного притяжения в полном соответствии с требованием закона сохранения и превращения энергии.

В аналогичном случае неравновесного теплообмена мы неизбежно придём к ошибочному заключению о нарушении закона сохранения энергии, если будем считать обмен только теплотой, а не всей энергией, в состав которой включается, и работа внешней силы земного притяжения. Думаю, что читатель уже понял, как сложен был путь к примирению обнаруженного открытия с законом сохранения и превращения энергии и как важно было здесь вспомнить о превращении внешней силы в работу, повышающую количество внутренней энергии в мысленно замкнутой системе.

Теперь можно снять эту условную замкнутость и все явления снова предоставить как они есть без неё. И ничего в добытых нами представлениях не изменится.

Стоит ли после этого удивляться, что, впервые услышав об обнаруженной неравновесности теплообмена, мои оппоненты в первую очередь обвинили меня в невежестве, выразившемся якобы в незнании закона сохранения и превращения энергии. Их главный аргумент сводился к тому, что раз замерзающий водоём существует в неизменном от года к году тепловом режиме, значит сохраняется строгий баланс его теплообмена с атмосферой, и этого якобы уже достаточно, чтобы закон сохранения здесь не нарушался. Мои ссылки на очевидность разительных различий сумм атмосферного «тепла» и «холода» необходимых на таяние и намерзание равных слоев плавучего льда, сходу объявлялись невозможными и несущими какую-то «завиральную» идею.

Аналогичные мыслительные препоны не позволили до сих пор увидеть и саму обнаруженную мною закономерность неравновесного теплообмена замерзающего водоёма с атмосферой. К её раскрытию полвека назад едва ли не более всех приближался В. В. Шулейкин, исследуя тепловой баланс ледовитого (Карского) моря, описанный в ряде его книг и статей.

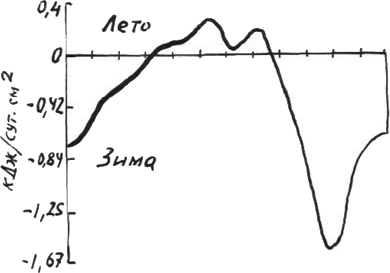

В то время ещё не было достаточных данных о суммах градусо-суток отрицательной и положительной температуры воздуха над полярными морями и примерное их значение он определял косвенно, по интенсивности солнечной радиации. Они позволили В. В. Шулейкину составить график суммарной кривой потока тепла положительной и отрицательной температуры между замерзающим морем и атмосферой (рис. 5).

Рис. 5. Суммарная кривая внешних тепловых потоков, воздействующих на «ледовитое» море (по В. В. Шулейкину, 1962).

Рассматривая эту, как находил В. В. Шулейкин, «совершенно неожиданную» кривую, он писал: «кажется…, что тепловой баланс моря необычайно далёк от настоящего «равновесия», и оно должно было бы давно навсегда замерзнуть вследствие громадной, ничем не скомпенсированной потери тепла» (1962, с.72),

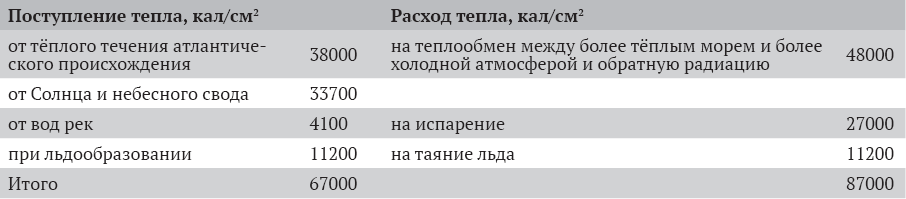

Он нашел бы разгадку этой «необычайности», если бы в угоду согласованности с законом сохранения энергии не составил ниже показанный тепловой баланс:

Ныне стало очевидным, что этот расчет чрезвычайно далек от достоверного. Это относится почти ко всем статьям баланса, но достаточно показать всего две важнейшие расходные: потери тепла при теплообмене открытой воды с атмосферой и на испарение. Например, оказалось, как пишет В. В. Степанов (1983, с.70), что «Во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, в процессе турбулентного обмена тепло отдается атмосфере, тогда как в арктической области это единственная приходная составляющая бюджета тепла». Этот приход значителен и без остатка перекрывает радиационный расход тепла с акватории Арктического бассейна, ибо воздух летом здесь бывает нагрет больше, чем вода. В работе зарубежных авторов «Климат полярных районов» (1973) узнаем, что при летнем испарении, в силу тех же температурных различий, теряется не более чем 2500 кал/см2. Если согласиться с более правдоподобными данными о приходе тепла, показанными в левой колонке баланса В. В. Шулейкина, то сопоставив их с сильно уменьшившимися статьями расхода, ничего не остается, как признать, что годового баланса теплообмена Арктического бассейна с атмосферой просто не существует. Этот факт, кажущийся невероятным, вполне очевиден и долго прятался от науки всего-навсего за слепой приверженностью исследователей к стремлению замкнуть тепловой баланс во что бы то ни стало и ради того, чтобы якобы не нарушить закон сохранения энергии. Но как раз этот непорочный закон и нарушался в первую очередь. Он не нарушается только тогда, когда в теплобалансовом расчете никуда бесследно не теряется и не появляется неизвестно откуда любая доля энергии.

Наконец, если проанализировать все ранее составлявшиеся балансы теплообмена замерзающего водоёма с атмосферой, а таких попыток было множество, то сам факт их искусственного замыкания в первую очередь свидетельствует о непреднамеренном нарушении закона сохранения энергии, а, следовательно, об их очевидной недостоверности и ошибочности.

Ошибочность принятого ныне метода расчета теплового баланса обнаруживается, как мы уже отмечали, не только по отношению к замерзающим водоёмам, где она выражена наиболее ярко, но и ко всем случаям расчета региональных тепловых балансов. Сходящимися балансы становились лишь потому, что данные плохо определяющихся компонентов теплообмена, особенно так называемые «остаточные члены», искусственно натягивались для замыкания всего баланса и таким путем весь расчет неизбежно завершался непреднамеренным нарушением закона сохранения и превращения энергии.

Здесь снова возникает вопрос: почему же В. В. Шулейкин, а с ним и многие исследователи, а вернее сказать вся наука о Земле, не замечали неравновесности теплообмена замерзающих водоёмов с атмосферой? Возможно причиной этого явилось чрезмерное доверие географов, геофизиков, климатологов и прочих ученых от «гео…» фундаментальным положениям общей физики о невозможности самопроизвольного проистекания неравновесных процессов. Физика не запрещала их вообще, но в любом конкретном случае требовала назвать обоснованную причину их протекания. А это оказывалось далеко не по плечу не только географам, но и самим физикам. Давно сформулировав основные законы природы, выражающие необходимую и собственную связь между сосуществующими в пространстве вещами и явлениями, физики фактически отошли от их дальнейшего развития. Теперь здесь всё отдано на откуп тем, кто вынужден пользоваться этими законами, не имея права их исправлять. Отсюда и казусы и с теплообменом через ледяной покров. Наверное, не только В. В. Шулейкин да и я обратили внимание на то, как сильно различаются противонаправленные (зимнее и летнее) воздействия внешней среды на замерзающее море, никак не реагирующее на эти различия. И вот Василий Владимирович, безусловно высоко грамотный человек, заученно сознавая, что с точки зрения фундаментальной физики такого быть не может, и полагаясь на незыблемость закона сохранения энергии, обходит «крамольное» заключение путем якобы необходимой корректировки наблюдаемых фактов и, как теперь выясняется, этим непроизвольно нарушает сам закон сохранения и превращения энергии. Если ты собрал какой-то материал, то надо же сделать из него и заключение, отнюдь не противоречащее положениям физики. Вот оно и сделано. Ни малейшей пользы ни науке, ни практике оно не принесло, но вина за это осталась на совести не только географов, но и блюстителей старых законов физики.

Итак, оказалось, что выявленная закономерность неравновесного теплообмена замерзающего водоёма с окружающей средой отнюдь не противоречит закону сохранения и превращения энергии, и даже наоборот, будучи достаточно детально рассмотренной, оберегает исследователя от непреднамеренного нарушения этого закона. Но я и сейчас не уверен, что моё недостаточно квалифицированное объяснение во всем удовлетворит физиков. Но давайте вместе будем искать истину!

4.3. Цена постулата Клаузиуса

Очевидно, что истинные законы природы существуют независимо от сознания человека, а словесные формулировки не всегда точно передают их истинную суть. Тем не менее у всяких законов, в том числе естественных, со дня их провозглашения собирается целая армия блюстителей, далее легко и просто отвергающая само право на признание новых явлений и фактов, если они не согласуются с формулировками естественных законов, здесь чаще всего и возникают конфликты новых знаний со старыми законами. Эти конфликты опасны для новых фактов и явлений, во-первых, потому, что всякий закон принято считать всегда правым, во-вторых, еще и потому, что закон не принято обсуждать. И кто знает, сколько естествоиспытателей, в своё время обнаруживших новое явление или факт, отступили перед этой стеной недозволенности, оставив безвестным ими познанное? Но всегда ли эти утраты бывают оправданы?

Вот и мне, убедившись в достоверности сделанного открытия и устранив его конфликт, как оказалось субъективного склада, с законом сохранения и превращения энергии, предстояло еще примирить его со Вторым началом термодинамики, основу которого составляет сформулированный 150 лет назад постулат Клаузиуса, утверждающий, что теплота не может переходить сама собой от тела более холодного к телу, более нагретому. А мы установили, что на замерзающий водоём теплота может переходить от более холодной (в среднем за год) атмосферы к более теплой массе воды. И здесь, казалось бы, предстояло отступить перед этим вполне логичным и физически ясным законом. Но его простой смысл вызвал всё же некоторые сомнения.

Вдумаемся в термин «сама собой» или чаще его заменяющее слово «самопроизвольно». Разве может что-нибудь в окружающем нас мире происходить самопроизвольно, то есть без причины? Конечно нет! Это мы хорошо знаем, когда смотрим на трюки фокусника, но далеко не всегда обращаем на это внимание, когда слышим те же слова в формулировке слишком привычного естественного закона. Не странно ли?

Термина «самопроизвольно» в современной науке существовать не должно, поскольку заведомо известно, что само собой ничего и нигде не происходит и декларировать это в естественном законе не только не имеет смысла, но и нельзя, чтобы не морочить голову. Этот термин представлялся содержательным в эпоху господства религии и всякой мистики, от чего современная наука, кажется, окончательно освободилась. Подобный неточный термин в формулировке Второго начала термодинамики не столь безобиден, как может показаться с первого взгляда.

Допустим, что тот или иной исследователь обнаружил явление, не согласующееся с постулатом Клаузиуса, но согласился с тем, что оно якобы действительно происходит само собой, под этим часто мыслится, что оно происходит всего лишь без участия человека. Тогда наблюдение и вывод этого исследователя, как бы они не были очевидными и ценными для науки, заведомо обрекаются на непризнание, на забвение, а часто и на осмеяние.

И совсем другое дело было бы, если бы вместо слов «само собой» в постулате стояли бы слова «без причины». «Теплота не может без причины перейти от более холодного тела к более теплому». В этом случае исследователь, как и его оппоненты, искали бы эту причину, а в худшем пришли бы к единому мнению, что она безусловно существует, но ещё не обнаружена и потому не названа. Здесь уже остается зацепка для воздержания от безапелляционного отвержения обнаруженного очевидного явления или факта, не согласующегося с постулатом Клаузиуса.

Опыт, в том числе и наш, показывает, что как раз причину неравновесного процесса бывает найти сложнее, чем сам неравновесный процесс и в этом нередко бывают повинны неполнота или субъективизм некоторых давно сформулированных законов. Но допустимо ли из-за этого отвергать возможность существования самого обнаруженного очевидного факта?

Конечную причину возможности передачи тепла от более холодной атмосферы к более теплой воде мы уже нашли, сверяя открытие с законом сохранения и превращения энергии, – ею оказалось всплывание стаивающего льда или другими словами, внутренняя механическая работа внешней силы земного притяжения, обусловливающая увеличение энтальпии водоёма. Тут, правда, сохраняются ещё неясности в оценке теплового эквивалента такой механической работы, в чем ещё предстоит разбираться физикам, но важно, что принципиальное согласование возможности передачи тепла от холодного тела к теплому с постулатом Клаузиуса таким путем уже достигается.

В итоге всех изложенных выше рассуждений оказывается, что, во-первых, теплота от холодного тела к теплому действительно не может переходить сама собой, то есть без причины; во-вторых, такой причиной может быть только поступление дополнительной энергии (именно энергии, а не просто теплоты) извне; в-третьих, формой этой дополнительной энергии может быть внутренняя работа только внешней силы, как механического эквивалента теплоты.

Обобщая перечисленные частности, расшифровывающие постулат Клаузиуса, и перефразируя обобщения языком физики, можно заключить, что энергия изолированной системы при любых происходящих в ней процессах количественно не изменяется, изменить её может лишь внутренняя работа, совершаемая внешней, по отношению к системе, силой. Если мы заглянем теперь в учебник по термодинамике (Вукалович, Новиков, 1972), то обнаружим, что сделанное нами обобщение отнюдь не ново, поскольку является всего-навсего выражением Первого начала термодинамики, основу которого составляет закон сохранения и превращения энергии.

Таким образом, освобождая постулат Клаузиуса от внедрившегося в него субъективизма и заполняя образовавшуюся брешь указанием конкретных объективных причин, допускающих передачу тепла от тела более холодного к телу более теплому, мы невольно приходим к заключению о ненужности этого постулата, поскольку все неясности процессов теплообмена достаточно полно и убедительно истолковываются единым законом сохранения и превращения энергии. Постулат Клаузиуса на поверку оказывается лишь худшим пересказом этого беспорочного закона.

Спрашивается, ради чего я так долго и робко топтался со своим открытием перед этим мнимым рифом термодинамики? Из-за чего, вероятно, многие исследователи сожгли записи своих ценных мыслей, признав их бреднями, когда натыкались на риф, выросший, как оказывается, на закваске субъективизма? Это очень большой и сложный вопрос и в этой книге мы не можем ввязываться в анализ всей его полноты. Но кое-что, имеющее отношение к теме нашего повествования, сказать надо.

Сама термодинамика наука ещё далеко не древняя. Её возрождение обязано уже знакомому нам немецкому ученому Р. Клаузиусу, английскому ученому У. Томсону (Кельвину), французскому инженеру С. Карно и ряду примкнувших к ним других ученых.

Стимулом для становления и развития термодинамики явились возникшие в ту пору потребности машинной промышленности. Появление паровой машины поставило перед наукой задачу – изучить теорию работы машин для повышения коэффициента полезного действия (КПД) последних. Соответственно многие обобщения в саму термодинамику, а точнее в её Второе начало, были взяты из анализа опыта эксплуатации машин. Здесь и могли проникнуть, в частности, во Второе начало термодинамики, субъективные суждения о соотношениях теплоты и работы. В таком случае географу важно знать, что оценки тепловых явлений, происходящих в природе естественным путём, не нуждаются в пополнении их знаниями, почерпнутыми из опыта эксплуатации машин, и потому особо не нуждаются ни в самой термодинамике, ни в ее началах. Для объяснения и контроля их правильности в подавляющем большинстве случаев достаточно лишь хорошо и твердо знать закон сохранения и превращения энергии и материи в том смысле, в каком он сформулирован М. В. Ломоносовым. И наоборот, раболепствование перед феноменологическими категориями термодинамики, в частности перед постулатом Клаузиуса, может не только осложнить путь к истине о тепловых процессах на геосферах, но и чревато полной утратой возможности постижения истины, что отмечалось выше.

Правду сказать, Второе начало термодинамики давно уже подвергается критике со стороны философов и многих ученых, а сформулированный в его рамках принцип возрастания энтропии, то есть неуклонного охлаждения всего и всюду, сулящий тепловую смерть Вселенной, в настоящее время практически уже полностью отвергнут.

Второе начало термодинамики исключает возможность существования вечного движения и вечного двигателя. А не есть ли этот запрет также следствием субъективной путаницы?

Отвлечемся от прижившейся и здесь терминологической путаницы и зададимся вопросом: может ли вообще существовать вечное движение и вечный двигатель в прямом смысле значений этих терминов, обходя вопрос об износостойкости механизмов? Безусловно может, непременно существует и не может не существовать! Разве может существовать сложившийся порядок во всей Вселенной без вечного движения звездных и планетных систем? Разве может существовать река без вечного движения воды? И разве ГЭС, построенная на ней, не есть вечный двигатель?

С точки зрения элементарного и неотразимо здравого смысла все эти и многие иные формы вечного движения являются необходимым свойством материи, существование которого не может быть оспорено. Так нет же! Это очевидное свойство всего сущего, неизвестно, когда, кем и почему, но надо думать, что непреднамеренно, поставлено под сомнение всего лишь субъективной терминологической путаницей. В результате оказалось, что вечными двигателями в науке названа категория механизмов, которые существовать не могут, поскольку их работа не предполагает использования дополнительной энергии для своего движения. В то же время реально работающие вечные двигатели, например, та же ГЭС, названы «мнимыми», то есть в прямом смысле этого слова, якобы не существующими. В этом паралогизме, в его истоках и истории не просто разобраться, но очень просто запутаться и начать, что и делают, глядя на реально существующие вечные двигатели, изобретать собственный, но не способный к работе мнимый, в правильном смысле слова, вечный двигатель.

Вместо того, чтобы устранить эту путаницу, направив мысль изобретателей по верному руслу, официальная наука вообще запретила думать о вечном двигателе, безжалостно отвергая все идеи в этой области, среди которых могут быть вполне реалистические, но не вполне объясненные. Не всякому изобретателю и не всегда удается определить какая и откуда поступает к двигателю энергия, питающая его движение. В этом случае мощный творческий стимул человека – интуиция, элементарно обезоруживается инструктивным указанием о «невозможности получения энергии из ничего». И хотя многим, если не всем, известно, что «ничего» не существует, поскольку любая «пустота» пронизана энергетическими полями, такое указание верхов науки действует неотразимо.

Если мы откажемся от прижившейся путаницы, то станут разборчивее относиться к вечным двигателям, и изобретатель и его оппоненты. Их мысль вынужденно будет направлена на поиски конкретного источника энергии, питающего движение, а действующая модель вечного двигателя (в правильном смысле этого термина) не будет отвергнута лишь из-за того, что источник её питания энергией ещё не найден и не назван. Сам факт работы вечного двигателя свидетельствует о том, что причина для его движения существует, но её ещё надо найти. Последнее вовсе не значит, что такой вечный двигатель до поры нельзя признавать и использовать. Ведь никому не приходит в голову объявить невозможным вечное движение Луны вокруг Земли из-за того, что причина этого движения до сих пор неизвестна. Однако, если мы отвергаем без обсуждения идею вечного двигателя, особенно работающего, что часто случается сейчас, то наука и техника определенно не станут искать и источник, питающий энергией конкретный вечный двигатель и применять новый способ утилизации этой энергии.

По многим соображениям, а главное ради охраны природы Земли, будущее энергообеспечение общества должно ориентироваться на полную замену топливной энергетики энергией от постоянно возобновляемых природных источников, ресурсы которых в тысячи раз превышают современные потребности человека. Но двигатели, работающие на постоянно возобновляемой энергии – это и есть вечные двигатели в полном смысле этих слов. А разве невероятно, что многие из них уже отвергнуты только из-за того, что они были названы вечными? И разве не стоит ради исключения в будущем таких утрат навести порядок в терминологии вокруг вечных двигателей, развязать руки изобретателей, связанные путаницей вокруг терминологии, дать свободу интуиции и верно направленной мысли?

Сковывающий мысль новаторов субъективизм догм Второго начала термодинамики начинает мешать уже развитию техники. Не случайно же всё чаще Второе начало стали называть «оковами Прометея».

В нашей стране уже более двадцати лет существует Всесоюзный (большой по представительству ученых), общественный институт энергетической инверсии (ЭНИН), основной целью которого является – разорвать «оковы Прометея». Его организатор и председатель научно-технического совета, заслуженный ученый и изобретатель, профессор П. К. Ощепков – отец радиолокации и интроскопии, пользуется огромным авторитетом у тысяч противников Второго начала термодинамики, но, как и весь возглавляемый им институт не пользуется доверием… Академии наук СССР. В составе института академики, члены-корреспонденты более половины – люди с учеными степенями и званиями. У них много новых мыслей, оригинальных разработок, в том числе и вечных двигателей, но почти никаких публикаций… «Крамолу» до последнего времени не выпускал в свет штаб нашей «передовой науки», владеющей основными научными изданиями. Здесь разномыслие не в почете, всё еще действует своего рода запретительная, невесть, когда написанная, инструкция. За её нарушение уже не заточат в тюрьму, но и не выпустят в свет. На этом и держится современный «авторитет» Второго начала термодинамики.

С инженерной точки зрения Второе начало термодинамики представляет собой обобщение вывода С. Карно, который анализируя работу тепловых двигателей установил, что они не способны превращать всю используемую ими теплоту в работу. Отсюда, вероятно, пошло и представление о неизбежности возрастания энтропии, о тепловой смерти Вселенной и прочее разрастание субъективной плесени на основах термодинамики. И вот что пишет П. К. Ощепков (1977, с.249): «А как же с природой? Природа ведь не знает выведенных нами соотношений, она действует в согласии не с ними, а со своими собственными закономерностями. Принцип взаимного преобразования в ней приводит к тому, что любое количество данного вида энергии может переходить в энергию другого вида только в том же строго определенном количестве, только в строго равном соотношении – не больше и не меньше».

Действительно, разве можно только из-за того, что мы плохо знаем, почему КПД сделанных нами машин не способен достигать 100 %, заключать, что и в природных движениях может невесть куда исчезать энергия? А как же тогда с законом сохранения и превращения энергии?

Словом, как бы мы не рассуждали, оказывается, что при отказе от слепого и покорного руководствования Вторым началом термодинамики, в частности постулатом Клаузиуса, представления естествоиспытателей о природе тепловых явлений не увянут, а расширятся и приобретут новые крылья. Мысль, как и человек, не терпит стеснений. Да и опасно привыкать к оковам субъективизма писанных законов естествознания. Известно, как часто субъективные экономические законы и запреты страдали нелогичностью и вредоносной силой для развития общественно-экономических отношений. Но гораздо тяжкие последствия для развития науки и техники могут иметь слепые раболепствования перед субъективизмом формулировок естественных законов. Вот и все, что мне хотелось сказать о цене постулата Клаузиуса.