Полная версия:

«Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н.С. Борисова. Сборник научных статей

Только в мае 1589 г. Иеремия, подписав грамоту и получив от царя щедрые подарки, уехал из Москвы. В мае 1590 г. он созвал в Константинополе собор, который утвердил патриарший сан за предстоятелями Русской Церкви и пятое место русского патриарха в числе иных православных патриархов. Соборную грамоту, подписанную тремя патриархами (отсутствовала подпись Александрийского патриарха, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной) и другими епископами299, в июне 1591 г. доставили в Москву. Русские власти потребовали, чтобы московский патриарх был поставлен на третье место. В 1593 г. в Константинополе в присутствии московского посла Г. Афанасьева состоялся новый собор восточных иерархов, в котором участвовали патриархи Константинопольский, Александрийский (временно управлявший также Антиохийской кафедрой) и Иерусалимский. Собор согласился с возведением предстоятеля Русской Церкви в патриарший сан, но отказал поставить его на третье место в диптихе Православных Церквей и установил для московского патриарха лишь пятое место. Отказались греки и от признания особого роли России в христианском мире: ни в грамоте 1590 г., ни в Деяниях Константинопольского собора 1593 г. нет никакого упоминания о России как о «Третьем Риме»300. Впрочем, чтобы подчеркнуть своё уважение к русскому государю, Собор приговорил, что «благочестивейший царь московский и самодержец всея России и северных стран» будет вспоминаться в священных службах восточной Церкви «по имени, как православнейший царь»301. Как можно видеть, усилиями светских властей, Русская Церковь достигла цели, путь к которой начался ещё в середине XV в. – обрела патриаршество и сравнялась с иными Православными Церквами в своем статусе. Однако попытка русских светских властей ещё более возвысить авторитет Русской Церкви, а также добиться признания от восточных патриархов особой роли России в мировой истории не увенчалась успехом.

Два эпиграфических памятника смутного времени 302

А. Г. АВДЕЕВ303

Two Epigraphic Monuments of the Time of TroublesAnnotation. The inscriptions of Moscow Russia are rarely used as a source containing important historical information. In the paper discusses two epigraphic monuments of the 17thcentury related to the events of the Time of Troubles – gravestones with the epitaphs to Alexey Vasil’ev son Nazimov (Pskovo-Pechersky monastery) and Melentey Filipievich Kapustin (Spaso-Vorotynsky monastery), who died in the battles of 1606–1607. The first epitaph allows you us to set the establish the date of the second battle at Kromy and attribute it to August 31, 1606. The second epitaph is so far the only evidence of the participation of service people of Vorotynsk in the battle of the Voronya River on June 12, 1607.

Key words: Time of Troubles, inscriptions, epitaphs, new sources.

В сферу научных интересов Н. С. Борисова входят духовная культура и политическая история Древней Руси «накануне конца света». С конца XV в. среди массовых предметов личного благочестия на Руси распространяются монументальные эпиграфические памятники нового типа – белокаменные намогильные плиты с эпитафиями. Несмотря на постоянно растущее число публикаций, эти источники нередко рассматриваются как свидетельства «второго», а то и «третьего» плана и всё ещё находятся на периферии научных исследований, что неудивительно при обилии традиционных источников. Как исключение можно назвать попытку А. А. Зимина вывести отсутствующую в традиционных источниках дату битвы на Вырке из эпитафии князю Юрию Юрьевичу Мещерскому, который

Комплекс надгробных плит в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря является ценнейшим, но не до конца оценённым источником по военной истории России второй половины XVI – первой четверти XVIII в. Обозначенные на них даты гибели служилых людей отражают их участие в битвах и осадах Ливонской, Малой и Великой Северных войн, а также Смутного времени.

Одним из примеров значимости данных источников, выявляемой при их комплексном анализе и в сопоставлении с традиционными источниками, является белокаменная надгробная плита-вставка с эпитафией Василию Васильеву сыну Оболиянинова (СIR0128). Из челобитной его вдовы известно, что погиб в битве на Вырке, тогда как эпитафия, сообщающая о его гибели

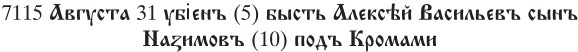

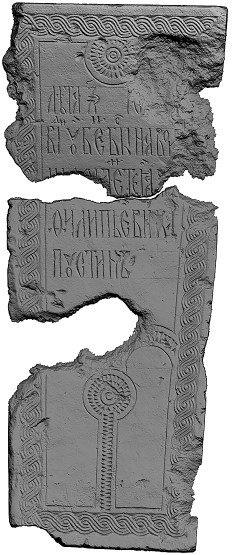

Спасо-Воротынский монастырь. Белокаменная надгробная плита с эпитафией Мелентию Филипьевичу Капустину, убитому «на войне». 12 июня 1607 г. Общий вид. Документировано 05.09.2016 г., код документирования OG0179, код надписи СIR0635. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова, Ольга Харитонова

Здесь речь пойдёт об уточнении даты ещё одного сражения Смутного времени – второй битвы под Кромами, состоявшейся на исходе августа 1606 г.

О гибели в этой битве Алексея Васильева сына Назимова сообщает эпитафия на намогильной плите-вставке в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря. Её текст был опубликован архим. Аполлосом (Беляевым) по собственной копии гражданским шрифтом в 1893 г.308 и затем повторён в «Русском провинциальном некрополе» В. В. Шереметевского309. В ХХ в. плита была утрачена.

Текст эпитафии в передаче архим. Аполлоса гласил:

Архим. Аполлос издал текст эпитафии в сокращении. Как правило, при публикации эпитафий Псково-Печерского монастыря он сокращал имеющиеся в них формулы «лѣто» или «лѣта», «месяца», «в день» или «дня». Что же касается отсутствующей формулы «рабъ Божiй», обычно передаваемой архим. Аполлосом в сокращении «р. Б.», то в эпитафиях убитым она встречалась далеко не всегда310.

Спасо-Воротынский монастырь. Белокаменная надгробная плита с эпитафией Мелентию Филипьевичу Капустину, убитому «на войне». 12 июня 1607 г. Верхняя грань плиты с эпитафией. Документировано 05.09.2016 г., код документирования OG0179, код надписи СIR0635. Операторы документирования: Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова, Ольга Харитонова

Сведения, содержащиеся в данной надписи, дополняет эпитафия вдове Алексея Васильева сына Назимова Варваре Харлампиевой дочери, в схиме Вере, умершей 28 июня 1654 г. и также похороненной в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря (CIR0288). В пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря похоронен также родной брат Алексея – Максим-Богдан Васильевич Назимов, умерший в 1634 г. (CIR0291).

В конце лета 1606 г. царское войско под командованием князей Юрия Никитича Трубецкого (большой полк), Бориса Михайловича Лыкова (передовой полк) и Григория Петровича Ромодановского (передовой полк) осаждало крепость Кромы, занятую повстанцами. В войско были набраны «ратные люди далних городов» – новгородцы и псковичи311. Эпитафия вдовы Алексея Васильева сына Назимова (CIR0288), в которой последний назван пусторжевцем, свидетельствует об участии в войске служилых людей из Ржевы Пустой. Родной брат Алексея Максим-Богдан также служил по Ржеве Пустой312.

Существует две версии событий, развернувшихся под стенами Кром. Первая сообщает об отступлении правительственных войск после сражения. Один её вариант изложен в разрядных записях, которые сообщают, что накануне прихода отрядов Болотникова «под Кромами у воевод с воровскими людми был бой», после которого в правительственном войске началось массовое дезертирство313. Близкий вариант содержится в Бельском летописце: «Ивашко Болотников и государевых воевод и ратных людей от Кром отбил, а сам в Кромах стал, и ту многая кровь крестьянская на том бою пролилась. И государевы воеводы и ратные люди испод Кром отошли прочь»314. Наконец, автор «Дневника Марины Мнишек», с чужих слов писал, что «войско Шуйского, 8000, побито под Кромами, гнали их 6 миль и били»315. Вторая версия сообщает об отходе правительственного войска от крепости без боя. Она содержится в разрядных записях, где говорится, что Болотников «оттолкнул» царское войско от Кром316

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Мандельштам О. Э. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси, 1990. С. 95 (стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»).

2

Борисов Н. С. Иван Калита. М., 1995. С. 5–6.

3

Борисов Н. С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М., 2010. С. 9.

4

Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. С. 29.

5

Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1987. Т. 1. С. 29.

6

Мещерский Н. А. К изучению ранней московской письменности // Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 95.

7

Борисёнок Юрий Аркадьевич (Yury A. Borisenok); кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; rodina2001@mail.ru.

8

См., например: Борисов Н. С. Эпоха преподобного Сергия / Беседовали Борисёнок Ю. А, Смирнов А. А. // Родина. 2014. № 5. С. 4–8.

9

Борисов Н. С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М., 2010.

10

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 444.

11

Брежнев Л. И. Чувство Родины [Электронный ресурс]. URL: supol.narod.ru/archive/books/Breznev/chuvstvo.htm (Дата обращения: 25.06.2020).

12

Горький М. По поводу одной легенды // Правда. 1931. 5 марта.

13

Брежнев Л. И. Чувство Родины [Электронный ресурс]. URL: supol.narod.ru/archive/books/Breznev/chuvstvo.htm (Дата обращения: 25.06.2020).

14

Брежнев Л. И. Жизнь по заводскому гудку [Электронный ресурс]. URL: supol. narod.ru/archive/books/Breznev/zshizn.htm (Дата обращения: 25.06.2020).

15

Kucharzewski J. Od białego caratu do czerwonego. Warszawa, 1923–1935. T. 1–7; В русском переводе в пяти книгах увидели свет первые четыре тома: Кухажевский Я. От белого до красного царизма / Пер. Ю. А. Борисёнка, под ред. Г. Ф. Матвеева. М., 2015–2019. Т. 1–4.

16

Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 7.

17

Там же. С. 63.

18

Там же. С. 8–9.

19

Шевырёв Александр Павлович (Alexander P. Shevyrev); кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX века – начала ХХ века историчекого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; london7579@yandex.ru.

20

Борисов Н. С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. М., 2010.

21

Там же. С. 8.

22

Там же. С. 8–9.

23

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1983. С. 35–110.

24

Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 29.

25

Замечу попутно, что собственный опыт в качестве пассажира Коли Борисова говорит мне о том, что он спокойный, уверенный, получающий удовольствие от езды водитель и отнюдь не лихач, но Н. С. Борисов всё же считает, что ограничение скорости в населенных пунктах 60 километрами в час ничем не оправдано и «ни один водитель не станет по доброй воле ползти с этой скоростью через бесконечную безлюдную деревню, когда широкий асфальт так и просит надавить на газ» (Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 363). Впрочем, вполне возможно, что присутствие пассажира сдерживает его порывы, а самому автору «приятно гнать одному по пустому шоссе, отдаваясь соблазну скорости» (Там же. С. 389).

26

Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 425.

27

Когда мы встречаемся с Колей Борисовым в факультетском коридоре, он всегда начинает разговор с вопроса: «А как ты думаешь, Александр Павлович?», и дальше звучит то, что на академическом языке называется постановкой проблемы. Разговор может оказаться совсем коротким, но, продолжая свой путь по длинному коридору, я начинаю размышлять над тем – порой парадоксальным – вопросом, который был мне задан как бы мимоходом.

28

Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 349.

29

Там же. С. 352–354.

30

Там же. С. 350–351.

31

Там же. С. 331.

32

Там же. С. 333.

33

Всё-таки за минувшие с момента выхода книги десять лет гостиничный сервис претерпел значительные изменения.

34

Борисов Н. С. Повседневная жизнь… С. 419.

35

Там же. С. 426–427.

36

Там же. С. 350.

37

Канторович Анатолий Робертович (Anatoly R. Kantorovich); доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; kantorovich@mail.ru.

38

Романенко Елена Владимировна (Elena V. Romanenko); кандидат исторических наук, редактор ЦНЦ «Православная энциклопедия»; elenarom7@yandex.ru.

39

См. об этом: Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М., 2003. По мнению Д. М. Буланина, киевские представления о христианском государстве, а также о нравственно-политических добродетелях христианского правителя были ориентированы на западные образцы. «В восточнославянской рукописной традиции известна молитва Троице, в которой упоминаются, рядом со скандинавскими святыми страстотерпцами, западнославянские (Вячеслав, Войцех)» (Буланин Д. М. На пути к академической «Истории русской литературы»: (Оригинальные идеи из наследия В. М. Живова) // Русская литература. 2019. № 4. С. 22; Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв.: (Рукописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2014. С. 419.).

40

См. об этом: Назаренко А. В. Борис и Глеб, святые князья-страстотерпцы // ПЭ. М., 2003. Т. 6. С. 45; Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 285–286.

41

Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 285.

42

Назаренко А. В. Борис и Глеб… С. 45.

43

Там же.

44

Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. СПб., 2013. Т. 54. С. 313.

45

Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 60.

46

См. об этом: Ранчин А. М. О формировании почитания святых Бориса и Глеба и времени их канонизации // Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура. М.; Вологда, 2017. С. 455. Прим. 1; Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 227; Виноградов А. Ю. Особенности борисоглебских торжеств в свете византийской традиции // Slovӗne. 2012. № 2. С. 93.

47

Бугославский С. А. Текстология Древней Руси. Т. 2: Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе / Сост. Ю. А. Артамонов. М., 2007. С. 550 (158). По мнению М. Д. Присёлкова, утвердившемуся в советской историографии, Византия упорно препятствовала формированию культов русских святых, и князь Ярослав с трудом преодолел сопротивление митрополита-грека (Присёлков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси XI–XII вв. СПб., 2003. С. 45–46).

48

Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Подг. Д. И. Абрамович. Пг., 1916 (Памятники древнерусской литературы. Вып. 2). С. 18.

49

По мнению А. Ю. Виноградова, само освящение храма совершилось посредством мощей Бориса и Глеба; (Виноградов А. Ю. Особенности борисоглебских торжеств… С. 84).

50

Успенский сборник… С. 61. Прочтение источника не оставляет сомнений в том, что храм был освящён во имя святых князей Бориса и Глеба. Это важнейшее обстоятельство находится в тесной связи с установлением дня памяти святых и написанием их иконописного образа. Однако А. В. Поппэ без каких-либо оснований предположил, что Ярослав Мудрый освятил храм во имя святых патронов погибших, т. е. св. Романа Сладкопевца и св. Давида, царя и пророка; см. об этом: Поппэ А. В. Земная гибель… С. 329.

51

Жития святых мучеников Бориса и Глеба… С. 19.

52

Там же. С. 18.

53

О датировке древней службы Борису и Глебу см.: Ранчин А. М. О формировании почитания… С. 463. Некоторые историки считают, что автором службы мог быть другой митрополит – Иоанн II (1076–1089). Первым такое предположение высказал И. И. Срезневский (См.: Срезневский Н. И. Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.). СПб., 1882).

54

Назаренко А. В. Борис и Глеб, святые князья-страстотерпцы… С. 49–50.

55

«В годы правления Николая II состоялось семь общероссийских канонизаций, кроме того, были восстановлены некоторые старинные русские культы, в частности, в 1909 г., – почитание Анны Кашинской» (Семененко-Басин И. П. Культ императора Николая II в традициях российского православия // Религиоведение. Благовещенск, 2009. № 3. С. 28).

56

Важную роль в подготовке знаменитых Макариевских Соборов 1547 и 1549 гг., на которых было канонизировано около 39 святых, сыграл царь Иоанн IV Васильевич Грозный. Житие Московского митрополита Ионы даже называет царя инициатором созыва Соборов: царь «возжеле от всея душа… иже в Русской земли царския ему державы премирное богатство взыскати и собрати, иже от многих времен и доныне сокровенно и забвению предано, великиа светилникы, новейшиа чюдотворцы, овех своима царскыма очима видев, о овех иже от многых известных самовидец слышав». Исследователи уже отметили тот факт, что список святых, прославленных на Соборе 1547 г., практически идеально совпадает с маршрутом царских богомолий и походов. «Очевидно, паломничество царя выявило тот факт, что богослужение почитаемым русским святым не было представлено «соборным пением» прежде всего в самой Москве. Исправлению противоречия между всероссийской значимостью этих святых и отсутствием общецерковного богослужения и были посвящены соборные мероприятия митрополита Макария…» (Мусин А. Е. Соборы св. митрополита Макария 1547–1549 гг.: Факт истории или факт историографии // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 13. С. 74). Совместная деятельность святителя Макария и царя Иоанна IV по прославлению русских святых явилась проявлением той симфонии государственной и церковной власти, о которой мечтали лучшие умы Грозненской эпохи.

57

См. об этом: Рансимен С. Византийская теократия // Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. С. 141–217.

58

Ранчин А. М. О формировании почитания святых Бориса и Глеба и времени их канонизации. С. 461.

59

Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 251.

60

На церемонии отсутствовали епископы Полоцка и Новгорода, см.: Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 243. Прим. 78; Поппэ А. О зарождении культа святых Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // Russia Medievalis. 1995. Т. VIII. № 1. С. 46. Прим. 37.

61

Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV вв. М., 2001. С. 93. Такого же мнения придерживаются многие исследователи: Мюллер Л. О. О времени канонизации святых Бориса и Глеба // Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования. М., 2000. С. 71–87; Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 226–227; Милютенко Н. И. Святые князья-мученики Борис и Глеб / Ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2006. С. 45, 48–52; Поппэ А. В. Земная гибель…С. 328.

62

Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им… С. 56.

63

Янин В. Л., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г. // Вопросы языкознания. М., 2000. № 2. С. 6.

64

Флоровский А. В. Чехи и восточные славяне. Прага, 1935. Т. 1. С. 107.

65

Ревелли Д. Христианские воззрения в «Чтении» Нестора // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 74.

66

См.: Лосева О. В. Русские месяцесловы… С. 92.

67

Турилов А. А. Две забытые даты болгарской церковно-политической истории IX в. / Palaeobulgarica = Старобългаристика. 1999. Т. 23. № 1. С. 18. Прим. 10; Лосева О. В. Русские месяцесловы… С. 93.

68

Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы… С. 226.

69

Лосева О. В. Русские месяцесловы… С. 165.

70

См. об этом: Иванов С. А. О византийском контексте борисоглебского культа //Борисо-глебский сборник / Ред. К. Цукерман. Париж, 2009. Вып. 1. С. 356. О дате возведения храма см.: Турилов А. А. Два византийско-русских историко-архитектурных сюжетца // Sofia. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. М., 2006. С. 458-460.

71

Книга Паломник: Сказание мест Святых во Цареграде Антония, архиепископа Новгородского, в 1200 году / Ред. Хр. М. Лопарев // Православный Палестинский сборник. СПб., 1899. Т. XVII. Вып. 3. С. 33; упоминания храма: Там же. С. 64, 90.

72

Ранчин А. М. О формировании почитания святых… С. 476; Дагрон Ж. Священник и царь: этюд о византийском «цезаропапизме» / Пер. и ред. А. Е. Мусин. СПб., 2010. С. 194–204.

73

Иванов С. А. О византийском контексте борисоглебского культа. С. 356–357.