Полная версия

Полная версияИнженерное образование – дело всей жизни. Воспоминания о ректоре С. А. Подлесном

Я очень благодарна Сергею Антоновичу за чуткое руководство, понимание финансовых вопросов, решение двух моих личных проблем. Он навсегда останется в моей памяти как пример для подражания.

1 декабря 2017 г.

Моя благодарность

Ковалевич Валентина Тимофеевна

канд. филос. наук, профессор,

профессор кафедры современных образовательных технологий Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета

1995–2006 гг. – декан гуманитарного факультета, завкафедрой психологии, директор Института информатизации социальных систем Красноярского государственного технического университета

Сергей Антонович всегда производил впечатление человека высокой культуры, воспитанности и интеллигентности.

Часто рассказываю нынешним студентам о том, что каждой весной у входа во все корпуса университета появлялся приказ «В майках, шортах и сланцах входить в университет запрещается». Это была его инициатива. И надо сказать, что этот призыв работал. Сам Сергей Антонович всегда был элегантно одет, не позволял себе сидеть, если с ним разговаривала стоящая рядом женщина, исключая лишь сугубо деловые отношения, но и в этом случае он приносил извинения за вынужденную бестактность.

Когда я вижу сейчас в коридорах университета буквально полуголых девиц с распущенными и не всегда опрятными волосами и безобразно одетых парней, то всегда думаю: «Куда мы идем?» Скептики скажут, что это все ушло в прошлое, теперь мы живем в динамичном XXI веке. Считаю, что культуру нельзя ни отменить, ни чем-либо заменить, так как она органичная составляющая человеческого общества. Культура есть то, что людей делает людьми.

Мне пришлось неоднократно советоваться с ним по проблемам развития подразделения университета, которым я руководила. В ту пору я активно занималась преподаванием социальной психологии в Университете марксизма-ленинизма, но мне хотелось перенести свой опыт в родной университет, в котором я работала с 1963 года. Однако в те времена открыть гуманитарную специальность в технических вузах было практически невозможно. И вот Сергей Антонович предложил неожиданный, тогда совершенно неапробированный ход: открыть выпускающую кафедру социальной психологии и специальность «Информационные технологии в социальной психологии».

Насколько это решение было удачным, говорит тот факт, что через пять лет это уже был Институт информатизации социальных систем, в составе которого были три кафедры, две лаборатории, филиалы в городах Дудинке и Усть-Илимске. Были заключены договоры с Департаментом занятости населения, службами социальной защиты, образовательными учреждениями, предусматривающие повышение квалификации кадров.

Была открыта аспирантура, шел процесс подготовки специалистов и одновременно формировался профессиональный кадровый состав института.

Вспоминаю празднование 50-летия технического университета. Содержательный доклад ректора произвел на всех сильное впечатление… Какие огромные достижения были сделаны за полвека! Университет имел прочные деловые связи с многочисленными предприятиями и организациями, что создавало базу для реальной интеграции науки и производства, а также было мощным ресурсом для подготовки квалифицированных кадров.

Институт информатизации социальных систем в числе многих других подразделений быстро и динамично развивался. Были разработаны программы очного, очно-заочного (вечернего), заочного образования, методическое обеспечение для применения дистанционных образовательных технологий. Мы ежегодно выпускали более сотни специалистов, которые уже тогда владели подходами к решению чрезвычайно актуальных проблем формирования человеческого капитала за счет ресурсов системы образования.

И все это во многом благодаря вниманию и активной поддержке нашего ректора Сергея Антоновича Подлесного.

10 ноября 2017 г.

Внимание к развитию спорта

Близневский Александр Юрьевич

д-р пед. наук, профессор, заслуженный тренер России, зам. директора по учебной работе Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета

2001–2006 гг. – профессор кафедры физической культуры гуманитарного факультета Красноярского государственного технического университета

1988–2018 гг. – старший тренер сборной команды России по лыжному ориентированию

В Красноярском государственном техническом университете спортивная работа, направленная на оздоровление студентов, сотрудников, профессорско-преподавательского состава и подготовку студентов-спортсменов для выступления на соревнованиях различного уровня за честь университета, всегда поддерживалась на высоком уровне. Сергей Антонович, занимая различные руководящие должности, уделял этой работе большое внимание. Один из видов спорта, культивируемый в нашем университете, – спортивное ориентирование. Основное место для проведения тренировочных занятий в этом виде спорта расположено на лыжной базе в Студенческом городке.

В одно из посещений лыжной базы Сергей Антонович поинтересовался, в каких условиях ведется подготовка студентов-спортсменов по спортивному ориентированию. К тому времени результаты, показываемые нашими ребятами и девушками на соревнованиях всероссийского и международного уровней, достигли стабильно высоких показателей. В составе команды были чемпионы мира, Европы и России. Мы показали ректору помещение, в котором находился инвентарь и оборудование (лыжи, лыжные палки, спортивная обувь и форма, лыжероллеры, велосипеды, тренажеры для силовой работы, планшеты, компьютер, электрокардиограф). Также это помещение служило для переодевания спортсменов, работы и отдыха тренеров. Сергей Антонович увидел непорядок в том, что одно и то же помещение выполняет функции места для хранения инвентаря, переодевания студентов-спортсменов и отдыха тренеров. Он счел эти условия неподходящими, поэтому на лыжной базе были выделены дополнительные помещения, в которых разместились комфортные раздевалки для спортсменов, для подготовки лыж комната с вентиляцией, преподавательская с рабочими местами, в которых был произведен ремонт и выполнено необходимое оснащение.

В последние годы Сергей Антонович при встрече всегда интересовался подготовкой к Всемирной зимней универсиаде 2019 года, задавая вопросы, связанные с ходом подготовки, соблюдением сроков строительства, подготовкой спортсменов и нашими шансами на победу, что характеризует его как вдумчивого, системного и неравнодушного человека.

26 февраля 2018 г.

Учил объять необъятное

Шалунин Михаил Юрьевич

помощник ректора Сибирского федерального университета

2003–2006 гг. – помощник ректора Красноярского государственного технического университета

В моей жизни в разгар перестройки был сложный период, когда предприятия прекращали свою деятельность, а персонал оставался без работы. В их числе оказался и Красноярский завод телевизоров, куда я получил распределение как молодой специалист по окончании Красноярского политехнического института. Моя деятельность была связана с оборонной промышленностью. Карьера складывалась удачно, я возглавлял крупное структурное подразделение завода, прошел путь от мастера сборочного цеха до заместителя директора завода по качеству.

В 2003 году завод прекратил свое существование, и мне пришлось искать новое место службы. Поработав в одном из колледжей города, затем в силовой структуре, я пришел в Красноярский государственный технический университет в надежде, что мой опыт инженера-производственника будет полезен в альма-матер. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что мой отец, будучи управленцем на Красноярском заводе телевизоров, лично был знаком с Сергеем Антоновичем, и оба они были высокого мнения друг о друге.

Сергей Антонович предложил мне на выбор три варианта: должности главного энергетика, снабженца или вакантную на тот период – помощника ректора. Даже не рассматривая два первых, я выбрал третий вариант. К тому же предыдущий помощник ректора заверил, что у меня все получится.

Года за полтора до выхода распоряжения Правительства РФ о создании Сибирского федерального университета пошли кулуарные разговоры об объединении, якобы, всех вузов Красноярска. Достоверной информацией никто об этом не обладал, все было зыбко и неясно. Открыто вопрос в коллективе не обсуждался, тем более в СМИ. Всеобщее смятение подогревалось нелепыми порой слухами о кандидатуре ректора будущего мегавуза. И когда Сибирский федеральный университет был все-таки образован, наступили еще более трудные периоды: присоединения, разработки Программы развития, структурных и кадровых изменений, революционных преобразований ключевого звена учебного процесса – кафедр, разбросанных по всему городу. Сергей Антонович порекомендовал меня на должность помощника назначенному ректору СФУ Евгению Александровичу Ваганову. Вначале мое рабочее место располагалось в Институте леса КНЦ СО РАН, затем ректор КГУ Александр Сергеевич Проворов предложил новому ректору свой кабинет.

С первых шагов в КГТУ у меня и моих новых коллег возникло ощущение, что я на своем месте и работаю в вузе давно. Одной из первоочередных задач для меня стало участие в регулярном обследовании аудиторий во всех учебных корпусах КГТУ, которое почти всегда проводилось с участием С. А. Подлесного. При получении от него очередного задания я обращался к конкретным сотрудникам с поручением об исполнении. При этом ректор требовал, чтобы я составлял план работ на долгосрочную перспективу с отображением важных этапов в таблицах и графиках. Кроме этого, все три года, которые я успел отработать в Политехе, я составлял планы также на каждую неделю.

Я всегда провожал Сергея Антоновича в командировки до аэропорта и встречал после прилета. Ненормированный рабочий день ректора продолжался и по окончании рабочего дня. Он уходил домой поужинать в 17 часов, а затем возвращался в рабочий кабинет, где мог спокойно готовить нужные документы или беседовать с проректорами в эти вечерние часы. Его секретари трудились в две смены. Однажды мне пришлось уйти домой пораньше, часов в восемь вечера. Назавтра Сергей Антонович ничего мне не высказал, не пожурил, только нахмурился.

У Сергея Антоновича были очень ровные отношения с коллегами, без выделения любимчиков и без давления на инакомыслящих. Доказательством тому может служить его внимание к достижениям каждого, личному вкладу в развитие вуза, к личностному и профессиональному росту преподавателей, сотрудников и студентов. Он заслуженно пользовался в коллективе университета и за его пределами большим авторитетом. Уважали ректора и как уникальную личность, и как настоящего профессора, и как непревзойденного методиста, Преподавателя с большой буквы. Его аспиранты и студенты, все, кому довелось слушать его лекции, единодушно отмечают редкое мастерство, стиль и манеру изложения им сложнейшего научного материала. В своих отзывах они подчеркивали, что невозможно было не понять и не усвоить лекции в его «исполнении», а речь идет о сложнейших дисциплинах радиотехнического профиля.

Сергей Антонович также снискал много сторонников и последователей и как признанный в научно-образовательном сообществе крупный менеджер высшего звена, верно расставляющий акценты и приоритеты в многоаспектной деятельности университета. Очень импонировала коллегам приоритетная для него коллегиальность в управлении и принятии решений после тщательной проработки в рабочей группе специалистов.

От природы С. А. Подлесный обладал устойчивой психикой. Он умел держать удар. В то же время врождённая интеллигентность не позволяла ему быть начальником среднего уровня, использующим в общении с подчиненными пресловутые «кнут» и «пряник». Для себя он, видимо, решил, что руководитель высшего звена, каковым является ректор современного университета, должен быть строгим и выдержанным. И если даже в душе у него кипели страсти, внешне это не проявлялось. Он был гуманным, заботливым, неравнодушным к людям. И ни в коем случае не мстительным.

Самой яркой чертой его характера, на мой взгляд, можно назвать системное мышление, которое дополняли четкость во всем, аккуратность, скрупулезность, доходящие порой до педантизма, – в быту, в деловом и научном аспектах. Вспоминается простой случай: водитель должен был срочно передать документы Сергею Антоновичу, когда тот находился дома. Водитель помнил только этаж, на котором жил ректор, но безошибочно определил номер его квартиры только по тому, как аккуратно проведены провода к двери, к звонку, как чисто и опрятно вокруг.

Для большинства начальников нетипично всерьёз думать о молодой смене. Сергей Антонович много внимания и сил уделял недекларативной, а эффективной подготовке талантливых специалистов в качестве будущих руководителей. Себе он готовил преемника в лице проректора по информатизации Альберта Викторовича Сарафанова. Как я понимаю, он видел в нем близкого по духу человека – тоже системного лидера.

Создание и развитие магистратуры Сергей Антонович считал важнейшим этапом модернизации высшего образования. Будучи проректором магистратуры СФУ, он называл магистратуру ключевым звеном в инновационной экономике. Считал важным преимуществом то, что институты СФУ не замкнуты, а наоборот, взаимосвязаны, поэтому магистранты легко могут получать дополнительные знания, к примеру, гуманитарного профиля при обучении на естественно-научных направлениях магистратуры. И с гордостью констатировал, что выпускники магистратуры наряду с профессиональными навыками будут обладать также универсальными компетенциями – общенаучными и общекультурными.

Я благодарен судьбе за встречу на жизненном пути с Сергеем Антоновичем. Признателен ему за доброе ко мне отношение, заботу и понимание. Теперь я знаю, что с самого начала он пошагово учил меня искусству организации и управления на хлопотном участке работы в крупнейшем университете Сибири, умению «объять необъятное», не упускать важного, замечать детали, работать на конечный результат и думать о будущем. Мне очень по душе его выдержка, великодушие. Он не выказывал гнева, не повышал голоса на сотрудников в самых неоднозначных ситуациях, неизменно был подчеркнуто вежлив, держал необходимую дистанцию. И если был обескуражен неисполнительностью или некомпетентностью сотрудника, только хмурился и держал паузу. Я учился у Сергея Антоновича умению выслушать, вникнуть в суть происходящего, а потом делать выводы, намечая конкретные способы решения проблем.

И теперь я могу с уверенностью сказать, что на всех постах мне пригодились полученные в альма-матер знания и компетенции, универсальное инженерное образование, умение работать системно и в команде.

22 февраля 2019 г.

Помню…

Мичурина Маргарита Михайловна

доцент кафедры радиоэлектронной техники информационных систем Института инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета

1989–2006 гг. – доцент кафедры радиотехники, зам. директора по заочному обучению, зам. директора по безотрывной форме обучения Института радиоэлектроники Красноярского государственного технического университета

Живём, вместе учимся, работаем, встречаемся, может быть, дружим (если повезёт) или просто приятельствуем, и никто не знает, когда эти нити оборвутся, кто и почему оставит всех раньше, кто следующий в этой неизбежной очереди. Задумано мудро, но от тоски не избавляет. Сейчас наш черёд вспоминать Сергея Антоновича.

Он поздний сын очень образованных, по-старомодному интеллигентных родителей. Его отец был известным учёным, профессором, что по тем временам встречалось нечасто. Это «считывалось» при первой же встрече с Сергеем и создавало некоторый барьер в общении со сверстниками. Кстати, он не был просто рафинированным интеллигентом, умел очень многое в хозяйстве делать своими руками и не гнушался физической работы.

Мы были знакомы очень давно, со студенческих лет. Не могу сказать, что это была крепкая дружба, но тёплые, ровные отношения сохранились до последних дней. Их «поток» (кстати, очень талантливый) стал самым первым «радистским», а мы – следующие.

Может быть, есть совсем немного людей, знавших Сергея Антоновича не только деловым, сосредоточенным и сдержанным. Поэтому сейчас хочу вспоминать давние и только забавные маленькие случаи из прошлой жизни. О его деловых качествах и заслугах расскажут многие и, думаю, лучше меня.

Эпизод первый. Подлесный был членом небольшой компании, как и полагалось. Здесь всегда были интересные споры, разговоры, читали запрещённых авторов, слушали записи неодобряемых тогда Окуджавы, Галича и др. Малознакомые люди появлялись там нечасто. Мы были уже более-менее знакомы, и не помню, почему и как, но я оказалась случайной гостьей у него дома. Его милая интеллигентная мама любезно угостила нас чаем, а потом он сел за пианино и начал играть Рахманинова, но последняя часть пьесы меня удивила, это был явно другой автор. Я спросила, почему вдруг такой конец. Вижу, он покраснел и немного смутился. Тогда поняла: это была проверка (как-то обронила, что люблю этого композитора). Долго я потом в шутку попрекала его снобизмом. В компанию была принята…

Всероссийская научно-методическая конференция «Повышение качества непрерывного профессионального образования», КГТУ, 2005 г.

(выступает – С. А. Подлесный, в зале – В. В. Филатов)

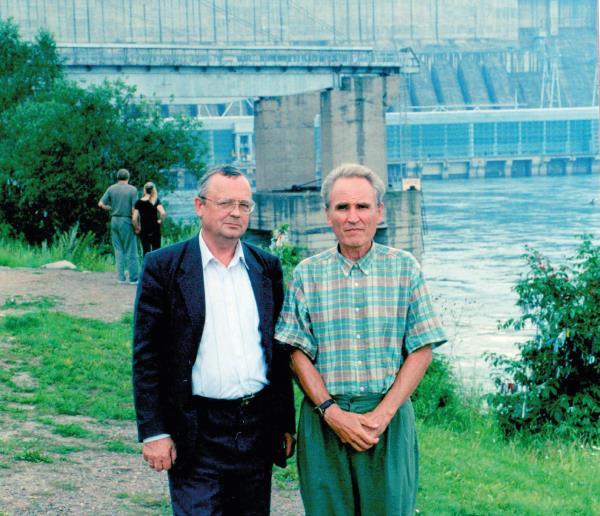

С. А. Подлесный и Ю. А. Брюханов на Красноярской ГЭС, 2004 г.

Саяно-Шушенский филиал КГТУ-СФУ (на фото сверху – Е. Ю. Затеева, А. П. Деев, С. А. Подлесный, В. А. Стафиевский, В. В. Луференко, И. Ю. Погоняйченко на заседании ГЭК в СШФ СФУ, 2015 г.)

Выставочный зал выпускаемой продукции КрОЗ ГОСНИТИ, ячменно-шелушильный агрегат – разработка КПИ (на фото справа – В. Ф. Веремеев)

М. В. Румянцев и С. А. Подлесный на презентации рояля Bosendorfer в СФУ, 2009 г.

(пианист К. Шамрай и Красноярский академический симфонический оркестр под управлением М. Кадина)

Рабочие встречи С. А. Подлесного с В. Н. Журавлевым, А. В. Сарафановым, Г. Б. Масальским

Открытие лаборатории по разработке мультимедийных электронных образовательных ресурсов в КГТУ (2005 г.); презентация учебно-методических комплексов, разработанных в лаборатории (СФУ, 2008 г.)

Кафедра ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии», КГТУ, 2003 г.

Делегация Харбинской зоны экономического развития на кафедре ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии», КГТУ, 2004 г.

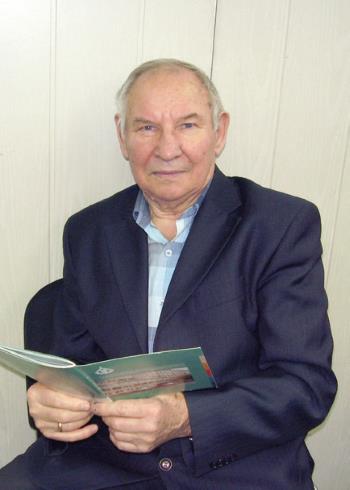

В. И. Пантелеев, С. А. Подлесный, В. Н. Тимофеев на заседании Ассоциации выпускников КПИ-КГТУ, 2016 г.

Открытие Бизнес-инкубатора в КГТУ, 2006 г. (слева направо – В. Ф. Шербенин, С. А. Подлесный, В. Н. Петецкий, П. И. Пимашков)

Вручение В. И. Темныху серебряной медали за заслуги перед КГТУ, 2006 г.

Подписание договора о сотрудничестве КГТУ с администрацией Октябрьского района, КГТУ, 2006 г. (выступает Е. Ю. Моисеев)

С. А. Подлесный и Е. Н. Гарин на праздновании Дня защитника Отечества, КГТУ, 2006 г.

Вручение почетной грамоты Г Б. Цибульскому на ученом совете КГТУ, 2004 г.

Е. Б. Бухарова и С. А. Подлесный на рабочем заседании, СФУ, 2011 г.

С. В. Верховец и С. А. Подлесный в президиуме на Международной научно-практической конференции «Фундаментальная информатика, информационные технологии и системы управления: реалии и перспективы», СФУ, 2014 г.

С. А. Подлесный и О. А. Осипенко на Днях магистратуры в СФУ, 2009 г.

Заседание в Лесосибирском педагогическом институте – филиале СФУ, 2010 г. (на фото справа – Л. Н. Храмова; на фото внизу – Д. С. Ермоленко, С. А. Подлесный, В. С. Соколов)

Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационное развитие регионов Сибири» в администрации Красноярского края, 2006 г. (выступает – С. А. Подлесный, в зале – А. Б. Муллер, В. В. Кулагин, В. М. Журавлев)

С. А. Подлесный и Ю. Н. Безбородов на совещании в кабинете ректора КГТУ, 2006 г.

Награждение научных руководителей аспирантов КГТУ, Гранд-клуб, г. Красноярск, 2006 г. (вручение Почётной грамоты И. А. Пфаненштилю)