Полная версия

Полная версияПолная версия:

80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008

На маршруте экспедиции земное и космическое соприкоснулись. Ведь при помощи космических энергий экспедиция создала энергетическое поле для формирования будущих центров культуры и заложила энергетические магниты будущего Нового Мира.

Необходимо, чтобы молодежь узнала, какую огромную роль в эволюции человечества сыграла Центрально-Азиатская экспедиция Н.К.Рериха. Материалы Центрально-Азиатской экспедиции – это настоящее сокровище, безграничное по своему содержанию. Использование этих материалов позволяет давать ту или иную информацию, увлекательную и полезную для детей и молодежи. Необходимо в этой работе избегать прямолинейных утверждений и однозначной информации. Это может привести к искажениям, неправильным толкованиям, а подчас и просто опошлению высоких понятий. Сочетая легенды с реальными фактами и событиями, происходившими во время экспедиции, можно раскрыть многие темы корректно и интересно.

Например, младшие школьники верят легендам, им интересно путешествовать вместе с экспедицией по разным странам и попадать в непростые ситуации на маршруте. На занятии задается вопрос: «Как поступили бы вы на месте героев?». Здесь важно не навязывать ученикам определенные ответы, у них должна быть свобода выбора. В результате ребята сами находят выход из трудных ситуаций и на примере подвига участников экспедиции учатся бесстрашию и находчивости. То есть, проигрывая ту или иную героическую ситуацию, ребята сами мысленно становятся героями. Мы знаем, что на героических примерах воспитываются лучшие качества человека.

С младшими школьниками хорошо ходить в небольшие, так называемые, «малые путешествия». Для этого не обязательно ездить куда-то далеко. Мне, например, нравится у нас в Москве музей-усадьба Коломенское. Путешествуя там, можно составить карту, дать название ручью, холмам, а поднявшись на вершину холма, ощутить радость и восторг, которые появляются тогда, когда видишь красоту бескрайних просторов. И, конечно, тогда будут более понятны многие события, происходившие на маршруте Центрально-Азиатской экспедиции.

Подростки, в основном, в легенды уже не верят. Перед ними необходимо ставить конкретные цели и задачи, что бы они понимали, для чего нужна та или иная информация.

В 2007–2008 учебном году ребята 7–8 классов на занятиях изучали материалы по тематике Центрально-Азиатской экспедиции, посещали Музей им. Н.К.Рериха и, как итог, – провели небольшую экскурсию для родителей по залу Музея, посвященному экспедиции. Даже лучше назвать это не экскурсией, а рассказом об экспедиции. Потому что каждый самостоятельно выбрал ту часть маршрута, о которой хотел бы рассказать. И получился рассказ не только об экспозиции, представленной в зале, но и об экспедиции в целом, о странах, по которым она проходила. Интересно, что когда ребята выбирали тему для выступления, то каждый выбрал свою, темы не пересекались, а маршрут экспедиции сложился полностью. Когда после занятий я спросила, о чем им было бы интересно узнать еще, то, например, Илья, который готовил тему по отрезку маршрута, проходившему по пустыне Гоби, сказал: «Я думаю, мы не все узнали о той части маршрута, который проходил по пустыне Гоби, мне хотелось бы узнать об этом больше». То есть интерес и любознательность остались.

Ребята в подростковом возрасте не любят, когда с ними философствуют и учат жизни. Им надо ставить определенную задачу на каждом занятии. Например, ставится задача – выбрать наиболее понравившуюся картину Н.К.Рериха с изображением гор из серии «Гималаи», представленную в Музее, которая больше других затронет душу. А потом постараться понять, почему именно эта картина выбрана, и поделиться своими размышлениями с нами. При этом возможны маленькие открытия: что-то увидеть и постичь невидимое для других. Пусть, с нашей точки зрения, это будет совсем небольшим открытием, но зато самостоятельным, и это важно. При соприкосновении с искусством, несущем истинную Красоту, происходит большая внутренняя работа. После такой самостоятельной работы можно говорить о высоких понятиях, о которых до этого говорить было рано.

Когда шел разговор о Канченджанге – горе пяти сокровищ, я задала ребятам вопрос: «А как вы думаете, какие это сокровища?» (Хотя, конечно, информация об этом есть в книгах о Центрально-Азиатской экспедиции). Ответили: Знание, Любовь, Красота, Терпение и материальные сокровища, о которых мы еще не знаем.

Пока мы не можем с ребятами побывать в Гималаях. Но, как писал Н.К.Рерих: «…хотя бы мысленное приобщение к торжественному величию будет лучшим укрепляющим средством. Восторг и восхищение будут, прежде всего, связаны с восхождением. Потому-то так светло не только идти на вершину, но хотя бы мысленно следовать этим путям восходящим» [1, с. 146].

В работе с подростками на наших занятиях очень помогли яркие повествования о Центрально-Азиатской экспедиции из книг Л.В.Шапошниковой. Мы, например, всем сердцем полюбили страну Ладак. На занятии представляли, что мы в Ладаке, ребята – ладакцы, а я – гость из Москвы. Они должны были меня встретить, приветствуя – «джулей, джулей!» И не только встретить, а рассказать о быте, обычаях, достопримечательностях и красотах страны. И сделать это надо было с приветливой улыбкой, так как ладакцы народ доброжелательный, а нам москвичам это не всегда свойственно. Неизвестно, что было труднее, рассказать о достопримечательностях или быть доброжелательным, но занятие получалось интересным.

Что касается молодежи, которая приходит на занятия… Это подросшие школьники, с которыми мы так же занимались Центрально-Азиатской экспедицией Н.К.Рериха несколько лет назад. Ребята учились ездить верхом на лошадях, как участники экспедиции, ходить в походы в любую погоду. В походах посещали места, связанные с Сергием Радонежским. По ним когда-то прошел и Н.К.Рерих. Такие походы – подготовка к более серьезным путешествиям. И действительно, сейчас дети выросли, стали студентами и продолжают участвовать в просветительской и экспедиционной работе. Они уже несколько лет подряд путешествуют по Алтаю для того, чтобы прикоснуться к «невскрытой сокровищнице», как писал об Алтае Н.К.Рерих. Ведь когда своими глазами видишь алтайские петроглифы – этих солнечных оленей и круторогих козлов, то лучше понимаешь слова Н.К.Рериха: «Из чудесных камней прошлого сложите ступени грядущего» [2, с. 118]. Становится понятным утверждение об общем источнике культур Индии и России. Об этом говорилось и на занятиях, но когда видишь своими глазами, то получаешь совсем другое впечатление, «впечатление действительности», как говорил Н.К.Рерих.

В 2008 юбилейном году группа молодежи ходила в поход по горному Алтаю, к подножию Белухи. Поход был посвящен 80-ле-тию Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Молодежная группа прошла по маршруту радостно, на подъеме всех лучших чувств. Был сделан флаг, составлена карта маршрута. Нарисованы картины, написана песня.

Вот строки из записей участников экспедиции:

«12 июля 2008 года. Встали до рассвета. Туман, холодно. Дорисовываю картину с Белухой. Идем до Нижнего лагеря. То солнце, то ветер, то облака. Дошли. Белуха! Родные места!»

«14 июля. С утра мы купались в водопаде. Какая кругом красота! Налетел ветер, стало холодно. Тучи, молнии. Облака серые, пунцовые, оранжевые, розовые, сиреневые на всем небе. А Белуха видна! Чувство величия и радости».

Вот некоторые записи после окончания экспедиции:

«Увидеть Белуху, побывать на водопаде, найти Равновесие… много чего интересного случилось, мы все подружились, почувствовали спокойствие гор»;

«Горы Алтая подарили мне чувство свободы, веру в свои силы, надежду на будущее»;

«Радость и надежды! Солнце, водопады, травы. Прекрасная Белуха. Друзья! Песни у костра. Синие цветы. Дождь в горах. Гладь озер. Счастье. Будущее!».

Н.К.Рерих в своем дневнике «Алтай – Гималаи» написал замечательные слова, которые можно взять как руководство к действию в работе с молодежью: «Основа всех учений – бесстрашие. Не в кисло-сладких летних пригородных лагерях, а на суровых высотах научитесь быстроте мысли и находчивости действий. Не только на лекциях в тепло натопленной аудитории, но на студеных глетчерах осознаете мощь работы материи, и вы поймете, что каждый конец есть только начало чего-то, еще более значительного и прекрасного» [3, с. 155].

Материалы по тематике Центрально-Азиатской экспедиции – настоящее неисчерпаемое сокровище для тех, кто хочет совершенствоваться, познавать себя и мир и строить светлое будущее нашей Земли и человечества.

Литература1. Рерих Н.К. Листы дневника. В 3 т. Т. 1. М.: МЦР, 1999.

2. Рерих Н.К. Шамбала. Киев: Изумрудная скрижаль, 1998.

3. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи. М.: Сфера, 1999.

В.И.Сидоров,

научный сотрудник астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, Иркутск

ПЛАНОМЕРНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЭВОЛЮЦИИ

Совпадение во времени двух событий, а именно: введение в научный оборот А.Л.Чижевским [1, с. 35] новой парадигмы исторического процесса как природного явления, тесно связанного с солнечной активностью, и Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, активно влияющей на этот исторический процесс [2, с. 93], нельзя считать случайным. Скорее, это похоже на улавливание единой космической мысли лучшими умами человечества, никак не связанными между собой лично.

Исследовав многочисленные закономерности влияния 11-лет-него солнечного цикла на жизнь земных микроорганизмов, флоры и фауны, а также человека, Александр Леонидович Чижевский нашел соответствие четырех фаз цикла разным видам исторической активности человечества.

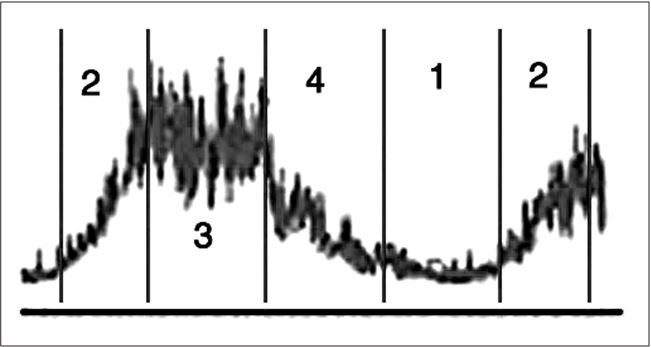

Первая фаза. 1–3 годы цикла. Время солнечного минимума.

Вторая фаза. 4–5 годы цикла. Начало нарастания солнечной активности.

Третья фаза. 6–8 годы цикла. Период максимальной солнечной активности.

Четвертая фаза. 9–11 годы цикла. Период спада активности Солнца (рис. 1).

Реализация исторических программ происходит в третьей фазе солнечного цикла. Влияние физических космических процессов на психику человека таково, что в этой фазе преобразования неизбежны. Но сам характер, направленность этих преобразований, разрушительность или созидательность, закладываются в сознание человечества ранее, на второй фазе солнечного цикла [1, с. 37], как доминирующие идеи и стремления масс.

Рис. 1. Четыре фазы 11-летнего солнечного цикла активности (по Чижевскому)

Таким образом, появляется возможность осознанно влиять на характер будущих неотвратимых исторических изменений. С этой точки зрения проанализируем некоторые временные особенности Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов. Согласно Л.В.Шапошниковой, постоянное нахождение с Рерихами осколка метеорита из созвездия Орион с высокой космической энергетикой являлось самым важным эволюционным действием на их маршруте [2, с. 101].

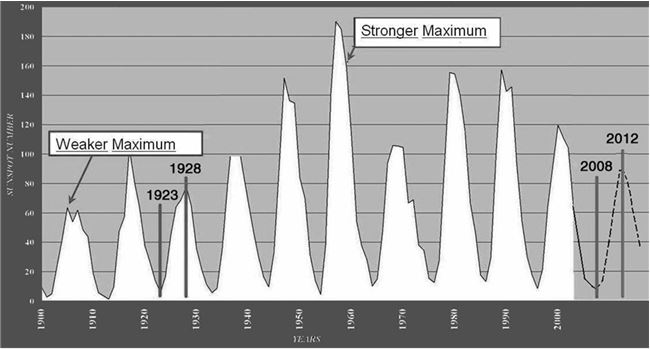

Экспедиция задумывалась и осуществлялась вне связи с новой научной парадигмой А.Л.Чижевского, но она полностью учитывала течение 11-летнего солнечного цикла и, возможно, другие циклы (рис. 2). На рисунке обозначены годы экспедиций Рерихов, начиная с путешествий по Индии – 1923 год, и далее – годы Центрально-Азиатской экспедиции. Весь этот период приходится на период роста 16-го солнечного цикла. Причем, абсолютно точно. В точке максимума данного цикла, в 1928 году, Рерихами был основан научный институт «Урусвати».

Кроме того, написание Е.И.Рерих книг Живой Этики, глубоко связанных с экспедицией, произошло в период с 1924-го по 1938 год, который соответствует времени от начала 16-го солнечного цикла до максимума 17-го. Мы опять видим точное соответствие деятельности Рерихов и солнечной активности. Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи при издании книг Живой Этики всегда акцентировали внимание на год написания книг.

Рис. 2. График значений чисел Вольфа за 1900–2015 гг. из статьи Baker с дополнениями автора статьи

Такое смысловое совпадение законов человеческой истории, открытых А.Л.Чижевским [1, с. 93], и всей деятельности Рерихов наводит на мысль, что они исторически действовали в соответствии с природными космическими законами и спасительным образом влияли на продвижение человечества в будущее. Это еще раз подтверждает мысль Л.В.Шапошниковой, что Рерихи являлись субъектами эволюции [3, с. 40], то есть, теми, кто творит историю.

Последнее обстоятельство подталкивает к поиску других, еще неизвестных космических ритмов, в соответствии с которыми культурная деятельность Рерихов приобретала особую силу и влияние на человечество. Так, автор предполагает, что Великие Учителя человечества, под руководством которых Рерихи проводили экспедицию, обладают знанием сознательного творчества исторического процесса, некоторые детали которого постепенно открываются современной наукой. Поиску новых знаний такого типа посвящен данный доклад.

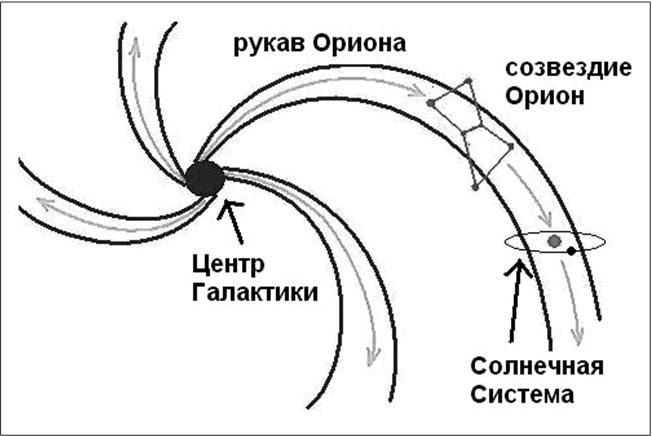

Согласно принципу Парменида о единстве и взаимосвязи всего существующего, можно предполагать связь ритмов развития Солнца, а также Солнечной Системы, с ритмами Галактики, в которую входит наша Система. Наша Галактика, видимая на ночном небе в виде светлой полосы Млечного Пути, является спиральной галактикой. Ее спиральные «рукава» отходят от галактического Центра. Напомним, что в настоящее время Солнце находится в спиральном «рукаве» Ориона.

Управляющим центром, диктующим свои ритмы для эволюции всей Галактики, является, вне сомнения, галактический Центр. С этой мыслью перекликается и утверждение А.Л.Чижевского: «Изменение всех частей, центральных и управляющих, влечет за собою соответственное изменение всех частей, периферических и подчиненных» [1, с. 9].

Если провести аналогию Галактики и организма человека, то, естественным образом, галактический Центр ассоциируется с сердцем человека. Продолжением аналогии можно считать соответствие спиральных «ветвей» или «рукавов» Галактики артериям человеческого организма. Дальнейшее развитие аналогии приведет к «пульсу» Сердца Галактики, который передается через галактические «артерии» и достигает нашего Солнца, а также Солнечной Системы (рис. 3).

Кроме 11-летнего хорошо изученного солнечного цикла есть и другие. Мы рассмотрим цикл, также проявляющийся в активности Солнца, длительностью около 80 лет. Его наличие в рядах чисел Вольфа «прикрыто» еще несколькими циклами с другими периодами, но, тем не менее, он уверенно отождествляется [4].

Сделаем предположение, что в этом, более длительном цикле, также существуют четыре фазы, принципиально соответствующие четырем фазам 11-летнего цикла (по Чижевскому, см. выше). Воздействие субъектов эволюции на ход человеческой истории, как думается автору, должно быть акцентированным во второй фазе (нарастания цикла). Следуя этому предположению, рассмотрим рис. 2, на котором прослеживается такой 80-летний цикл.

Рис. 3. Схематическое изображение нашей Галактики

Период экспедиции Рерихов, частично совпадающий с более длительным периодом создания книг Живой Этики, приходится на фазу роста этого цикла, и заканчивается до третьей фазы (максимального развития). В третьей фазе 80-летнего цикла (и в максимуме 11-летнего, см. рис. 2), по инициативе С.Н.Рериха, был создан Советский Фонд Рерихов, впоследствии преобразованный в Международный Центр Рерихов. Так, в действиях всех членов великой семьи Рерихов мы замечаем следование природным космическим ритмам.

Один из вариантов рассчитанного графика чисел Вольфа в новом 11-летнем цикле [5], который только начинается, показан на рисунке штриховой линией. Он меньше прошедшего 23-го 11-летнего цикла. Кроме того, он похож своей небольшой амплитудой на 16-й цикл, в который была осуществлена Средне-Азиатская экспедиция. Так возникает, словно, новый спиральный виток истории над старым.

Если гипотеза о влиянии большого 80-летнего цикла на исторический процесс верна, то, исходя из характера предыдущего большого цикла, можно сделать предположение. Формирование приоритетов жизненных ценностей человечества в течение роста ближайшего малого цикла, а также следующего (11-летних), соответственно, 2008–2012 и 2019–2023 годы, дадут богатую жатву в течение максимальной фазы большого цикла, когда наступит время реализации сформированных ранее стремлений.

Так, по мысли автора, действует механизм исторической ответственности за насыщение пространства добротворческими либо разрушительными идеями.

Найденная А.Л.Чижевским [1, с. 37] временнаˊя закономерность консолидации доминирующей идеи происходит во втором периоде. Сначала возникают в массах идеи, затем они группируются и, наконец, выявляется одна основная идея к началу третьего этапа. Именно, она будет реализовываться в третьем этапе (в максимуме солнечного цикла).

Расширяя эту концепцию применительно к 80-летнему циклу, получаем вывод, что борьба идей, гуманистических против антигуманистических, в течение следующих двух периодов роста 11-летних циклов солнечной активности, дадут неизбежно победу тех или других.

Именно этим обстоятельством можно объяснить стремление самых разнородных сил смять проявления культуры в человеческом обществе. Очень ярко эта тенденция проявляется в связи с многочисленными попытками уничтожить Музей имени Николая Рериха в Москве. Созданный по воле С.Н.Рериха, последнего члена великой семьи, Музей сохраняет культурную преемственность, свойственную Рерихам, и следует природному ритму эволюции. Его влияние на Россию, страны ближнего и дальнего зарубежья – колоссальное.

Коллектив Музея возглавляет и определяет исследование наследия Рерихов, сохраняющего в себе ключи к возможности гармоничного развития нашей страны и человечества в целом. Но именно поэтому, и именно во время выбора приоритетов будущего исторического развития усиливаются попытки уничтожить сам Музей или хотя бы затормозить его культурную работу.

По-видимому, наступило время для объединения усилий на самых разных уровнях для законодательного обеспечения неприкосновенности Музея имени Рериха, для защиты его сотрудников от посягательств различного типа, для устранения искусственных помех культурной деятельности. Это стало насущным, поскольку только Культура в период закладки в сознание народа истинных жизненных ценностей сдвинет чашу весов человеческих действий в следующем 80-летнем цикле в сторону гуманизма. Иными словами, жизнь наших детей и внуков определяется нами сейчас, во время роста нового 11-летнего солнечного цикла, в период 2008–2012 годов.

Вернемся к исследованиям А.Л.Чижевского. Он утверждал [1, с. 37], что влияние Космоса непреодолимо ПОБУЖДАЕТ к действиям, но не определяет, к каким именно. Воля человека свободна в выборе направления действий. Так человек, планируя свою историю, может приблизиться к состоянию субъекта эволюции.

Литература и примечания1. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924.

2. Шапошникова Л.В. Ученый, мыслитель, художник. М.: МЦР, 2006.

3. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности // Живая Этика. Листы Сада Мории. Кн. 1. Зов. М.: МЦР, 2003.

4. Вековой цикл солнечной активности (около 80–90 лет) выражается в квазипериодическом изменении максимумов 11-летнего цикла солнечных пятен. См. Метеословарь. http://www.propogodu.ru/alphabet/1435/. См. также: http://www.kosmofizika.ru/spravka/cyckes_s.htm.

5. NOAA/SEC Boulder, CO USA.

И.Л.Мершина,

директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Олимп», Анжеро-Судженск, Кемеровская обл

АЛТАЙСКИЙ МАРШРУТ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 80 ЛЕТ СПУСТЯ

Алтайский маршрут экспедиции Н.Рериха до сих пор волнует умы ученых и общественности. Периодически возникают вопросы: почему экспедиция как бы отклонилась от основного маршрута и повернула на юг, на Алтай. Почему, если планировалось побыть в Верхнем Уймоне подольше, Рерихи быстро свернули свою деятельность и через 12 дней покинули долину? Где же конкретно был в горах Николай Рерих и откуда он видел Белуху в южной экспозиции? Ответить на поставленные вопросы крайне сложно ввиду скудности архивного материала этого периода.

Поиск ответов на поставленные вопросы был одной из задач Международной экспедиционной программы «Путями Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.Рериха: Алтай», которая проходила летом 2008 года. Официальный старт экспедиции был дан в Международном Центре Рерихов 7 июля. 16 июля участники собрались в г. Анжеро-Судженске (Кемеровская область), откуда непосредственно экспедиция и начиналась. В составе экспедиции было 92 человека из 25 городов трех стран (России, Эстонии, Украины). На отдельном этапе к экспедиции присоединились представители Киргизстана.

Организаторами экспедиционной программы стали Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха, Международное содружество Рериховских организаций, Анжеро-Судженский филиал Кемеровского государственно университета, Музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока, Кемеровская региональная общественная организация «Детско-юношеский экологический парламент».

Имена Рерихов в информационно-культурном и историческом пространстве СибириПрошло 82 года с тех пор, как экспедиция Рериха побывала на Алтае. Что же изменилось с тех пор, насколько широко и глубоко имя Рерихов вошло в информационное и историческое пространство тех мест?

Первым пунктом нашей остановки стал Барнаул, а точнее Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. В Барнаул экспедиция Николая Рериха прибыла 28 июля и остановилась недалеко от пристани в гостинице «Империал» на Мало-Олонской улице[1, с. 23]. Поскольку деревянная гостиница, в которой проживали Рерихи, сгорела, то мемориальная доска в честь этого события перенесена на здание музея с дополнительным поясняющим текстом на отдельной мемориальной доске.

В музейном зале, посвященном Н.К.Рериху много подлинных документов и личных вещей семьи: Знамя Мира, созданное в 20-е годы ХХ века сотрудниками Нью-Йоркского музея, черновые варианты статей художника, дневниковые записи Е.И.Рерих; сюжетные фотографии; серия книг «Агни Йога» (Рига, 1920–1940), парижское издание «Криптограмм Востока», а также эскизы к картинам, письма, открытки, каталоги выставок, материалы конференций.

Деятельность МЦР сотрудникам барнаульского музея хорошо известна благодаря журналу «Культура и время».

В Бийске в здании бывшей гостиницы «Деловой двор», где размещались Рерихи во время экспедиции, сейчас расположено несколько магазинов, но большую часть здания занимает Департамент образования. Дом с 2002 года отмечен мемориальной доской с изображением Николая Константиновича Рериха (скульптор С.Морозов). С нашим участием был проведен митинг, возложена корзина с цветами. Присутствовали директор краеведческого музея Бийска В.В.Орлов, представитель отдела культуры администрации города Л.А.Баканова, члены Бийского рериховского общества «Беловодье», местное телевидение.

Горноалтайский краеведческий музей имени А.В.Анохина примечателен подлинными картинами Григория Чороса-Гуркина, археологической и этнографической экспозициями. Участники нашей экспедиционной программы передали в дар сотрудникам музея журналы и книги, изданные Международным Центром Рерихов.

В любом рекламно-туристическом издании, посвященном достопримечательностям Республики Алтай, наравне с древними рунами, курганами, указаны музеи, связанные с именем Рериха. Можно сказать, что для Усть-Коксинского района это некий бренд, который повышает привлекательность района для туристов наравне с горой Белуха.

В селе Верх-Уймон находятся: краеведческий музей с подлинными документами, относящимися к семье Рерихов, восстановленная изба Атамановых, где проживали Рерихи, и музей старообрядчества.

В августе 1926 года село Верхний Уймон, расположенное в Уймонской долине Алтая, стало стационарной базой для Центрально-Азиатской экспедиции. Село было основано староверами, которые бежали на Алтай от реформ патриарха Никона. По соседству с Верхним Уймоном располагались аилы коренных жителей Алтая, что давало возможность для изучения их культуры. Н.К.Рерих с семьей – женой Еленой Ивановной и сыном Юрием поселился в доме Варфоломея (Вахрамея) Семеновича Атаманова, который был известен, как хороший и знающий проводник.

Н.К.Рериха интересовали уклад и искусство старорусской жизни, древнеславянские легенды, которые могли сохраниться в среде староверов. Помимо изучения крестьянского быта производились выезды в горы и геологические исследования. Экспедиции удалось открыть железные и свинцовые руды, обнаружить признаки золота и угля.