Полная версия

Полная версияПолная версия:

80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Материалы Международной научно-общественной конференции. 2008

Пребывание экспедиции в Урумчи совпало с подготовкой к открытию памятника Ленину на территории консульства. Его недавно получили из Советского Союза. Быстров обратился к Николаю Константиновичу с просьбой об эскизе постамента. На следующее утро рисунок был готов. По проекту Рериха пьедесталом служила усеченная пирамида из красного камня с серпом, молотом, звездой на передней стороне и надписью на семи языках «Ленин – великий Учитель». Открытие памятника планировалось 1 мая, в праздничный день Международной солидарности трудящихся. Во дворе консульства была заранее подготовлена площадка, заложены сквер и цветник [1, с. 159]. Но установка памятника была запрещена синцзянским губернатором, о чем с сожалением пишет Николай Константинович на страницах дневника [2, с. 242–243, 245–246].

С событиями вокруг памятника связан один занимательный факт разумного сотрудничества советской дипломатии и русского православия. Оказывается, во дворе консульства находилась церковь, построенная еще в дореволюционные времена. Советские дипломаты хотели переделать ее в клуб, но этому резко воспротивились не только местные православные верующие, но и китайский губернатор [1, с. 128]. Церковь была сохранена и была действующей во время пребывания Рерихов в Урумчи. Об этом упоминает Н.К.Рерих в связи с инцидентом вокруг памятника Ленину: «Местный священник сделал из Ленина – кесаря. Какие-то люди из русской колонии затруднялись прийти на открытие памятника Ленину, опасаясь контроверзы с религией. Но священник сказал проповедь и указал: “Воздайте Богу божие, а кесарю кесарево”. Тогда затруднение исчезло» [2, с. 241].

Карандашный эскиз памятника, выполненный Н.К.Рерихом, долгое время хранился в личном архиве бывшего генконсула Быстрова. В настоящее время он находится в частной коллекции в Москве [1, с. 160].

В современном Урумчи здание бывшего советского генерального консульства, расположенное в старой части города, имеет статус исторического и архитектурного памятника. В 1994 году городское правительство объявило его охраняемым объектом культуры, а в 2003 году аналогичное решение было принято народным правительством Синцзян-Уйгурского автономного района. Об этом свидетельствуют мемориальные доски на стене консульства и в сквере перед ним. Кроме того, совсем недавно, в первой половине 90-х годов, местной администрацией перед фасадом здания был установлен бюст В.И.Ленину. Вокруг памятника устроена клумба (рис. 4).

Наконец получена телеграмма о проездной визе, задержанная китайцами в Чугучаке на месяц [2, с. 249]. Начались сборы к отъезду, нашлись возчики, был выбран путь: «Предлагаются три комбинации. Одна – на Кульджу, оттуда мотором до Ташкента и прямым поездом на Восток. Вторая – Чугучак, Семипалатинск, Новосибирск. Третья – Тополев Мыс, Зайсан, Иртыш, Семипалатинск, Новосибирск. Заманчива третья комбинация, где едем пароходом по Иртышу среди долистых и холмистых далей. Уж очень заманчиво. Но не помешают ли опять китайцы?» [2, с. 250].

После долгих проволочек получен паспорт до Пекина – свиток длиною в рост человека, с указанием количества всех вещей багажа и их описанием. Хлопоты с укладкой. Прощание с друзьями. Понимая непредсказуемость и опасность предстоящего пути, Николай Константинович оставляет консулу Быстрову на хранение свой дневник и составляет завещание [4, с. 251]. Наконец 16 мая выехали. «Налево лиловели и синели снежные хребты Тянь-Шаня. За ними остались калмыцкие юлдусы. За ними Майтрейя. Позади показался Богдо-Ула во всей его красоте. В снегах сияли три вершины, и было так радостно и светло, что китайская мгла сразу побледнела» [2, с. 256]. На следующий день: «…едем с сознанием пленников, вырвавшихся из гнезда грабительской банды» [2, с. 258]. В Урумчи экспедиция стояла 36 дней.

Джунгария. «Покинув Урумчи <…> мы вступили в замкнутый Джунгарский бассейн, страну песчаных степей, солевых болот и озер. Джунгарский бассейн и окружающие его горные области всегда были местом великих кочевых миграций. За два тысячелетия волны неукротимых кочевых племен, следовавшие одна за другой, основали здесь могущественную цивилизацию и поглотили коренное население. В течение столетий древний кочевой путь, один из старейших исторических высокогорных путей Азии, идущий к северу от Небесных гор, или Тянь-Шаня, и соединяющий высокогорья Монголии со степными территориями, расположенными севернее Каспия и Черного моря, оглашался топотом скачущих орд. Мы до сих пор не можем постичь истоки этого могучего движения народов…», – записал в дневнике Юрий Николаевич Рерих [3, с. 109].

И далее: «Одной из задач нашей экспедиции была регистрация обнаруженных нами могильных курганов и других следов кочевой культуры, расположенных вдоль северной границы Тянь-Шаня, Джаировых гор и Алтая, еще не описанных в научной литературе» [3, с. 110].

Экспедиция шла по местам древних кочевых миграций, с богатейшим археологическим материалом, но вынуждена была только фиксировать могильные курганы, «скрывающие сокровища ушедших вождей кочевых племен», так как «нестабильные условия в этом районе и частые нападения бандитов мешали проводить более тщательные археологические исследования», – отметил Юрий Николаевич [3, с. 110]. К этому можно добавить: а также по причине запрета на археологические исследования китайской администрацией Синцзяна.

Путь был опасным, караваны грабили в основном отряды местных хорошо вооруженных каракиргизов, «которые в зимние и весенние месяцы занимались бандитизмом и наводняли соседние горы. После гражданской войны в этих местах осталось значительное количество оружия и обмундирования» [3, с. 110].

Еще в Урумчи Рерихи были предупреждены о местах особо опасных, поэтому принимали дополнительные меры предосторожности. Останавливались в селениях, так было спокойнее. Старались идти ночью не только из-за дневной изнуряющей жары. Проводили разведку, «зорко наблюдая за странными всадниками, то и дело появляющимися и исчезающими на гребнях соседних холмов» [3, с. 111]. В особо опасных местах привязывали и заглушали колокольцы под дугою, шли с погашенными огнями и заряженным оружием.

Не повезло с возчиками – постоянно что-то ломалось, переворачивалось, грузовые телеги отставали.

20 мая колебалась почва – землетрясение. Николай Константинович записывает в дневнике: «В области Чугучака есть потухшие кратеры. Не так давно подземная работа была так напряжена, что ждали извержения» [2, с. 261].

Сейсмические проявления были отмечены еще в Урумчи: «Интересны вулканические следы в районе Чугучака, Кульджи, Верного и Ташкента. Земля точно дышит. Как бы гигантская динамомашина работает в продолжение месяцев» [2, с. 255].

Вдали виднелись большие калмыцкие монастыри. «В каждом несколько сотен лам. Монастыри большею частью в юртах – кочевые, но есть и храмы» [2, с. 260]. Избегая осложнений с китайцами, караван не свернул с пути по степи к юртам монастыря. Действовал запрет на осмотр буддийских храмов. «Жалко, жалко», – записал в дневнике Николай Константинович [2, с. 267].

На рис. 5 представлена экспедиционная фотография 1926 года, которую мы назвали «Непредвиденная остановка». Ее варианты многократно воспроизводились в изданиях, посвященных тематике Центрально-Азиатской экспедиции. В одних случаях она подписана «Через Джунгарию» [3, с. 113], в других – «Экспедиция на Алтае» [4, с. 253], в третьих – «Тянь-Шань». Вчитываясь в страницы дневника Н.К.Рериха, мы обнаружили запись, буквально описывающую сцену, изображенную на ней.

Девятый день пути, переход через ущелья Джаира. По рассказам местных жителей – самое опасное место для путников. «Именно в ущельях Джаира бывают грабежи и убийства… Где-то близко во время гражданской войны многие сотни русских были изрублены киргизами. В наших людях чувствуется настороженность. Как нарочно, в самой узкой щели у второй арбы ломается ось, и остальные четыре повозки оказываются запертыми. Самый удачный момент для грабителей, но они не являются. Два часа возятся с телегой» [2, с. 264].

И действительно, на фотографии мы видим вынужденную остановку каравана. Что-то случилось со второй арбой – распряжены кони, снят груз в ящиках, сама арба стоит неустойчиво, с наклоном, хорошо виден подпирающий ее брус. Возле нее возчик в азиатском халате, еще кто-то из европейского состава экспедиции, возможно, сам Николай Константинович. Фотографировал, скорее всего, Юрий Николаевич. Поломку устраняли два часа, и было время для выбора позиции съемки, сверху, с ближайших скал, создания нескольких вариантов снимка, совмещая эти действия с организацией охраны так некстати остановившегося каравана в очень опасном месте.

Выдвигаемая нами рабочая гипотеза о том, что данный снимок зафиксировал момент перехода экспедиции по Джунгарии, через ущелья Джаира 25 мая 1926 года, конечно, требует документального подтверждения. Надеемся, что оно будут найдено, опубликовано и исключит, наконец, разночтения этого редкого экспедиционного фотодокумента.

После Джаира экспедиция вступает в местность, постепенно переходящую в отроги Тарбагатайского хребта, зону традиционных летних пастбищ казахов.

Юрий Николаевич об этом районе пишет так: «Дорога проходила по волнистым холмам, покрытым великолепными пастбищами. Здесь жили исключительно одни киргизы, но в окрестностях Савурских гор было немало калмыцких лагерей. Мы миновали несколько зимних киргизских поселений, или кишлаков, расположенных в хорошо защищенных долинах. Эта идеальная страна, являющаяся пастбищем для огромных табунов лошадей и крупного рогатого скота, всегда была излюбленным местом кочевников. Она изобиловала могильниками, окруженными концентрическими кругами из вертикально поставленных каменных плит, и другими следами кочевого прошлого» [3, с. 111].

Николай Константинович в этих местах записал в дневнике: «После красных и медных гор мы спускаемся к зеленой степи, окруженной синими хребтами; и опять чистота красок похожа на волшебную радугу. Манап <…> степное, радостное, веселое место отдыха. По окраинам селения стоят юрты. Толпятся стада. Киргизы в малахаях скачут, как воины 15 века. Калмыки с доверчивыми лицами» [2, с. 264].

На следующий день: «Едем зеленеющей степью. Всюду юрты, стада» [2, с. 265].

На следующий день: «День прекрасный по краскам. Синие горы, шелковистая степь. По левую руку – снега Тарбагатая, а прямо на север – отроги самого Алтая <…> Стада в степи. Большие табуны коней и юрты черно-синие и бело-молочные. И солнце, и ветер, и неслыханная прозрачность тонов. Это даже звучнее Ладака» [2, с. 266].

26 мая, на 10-й день пути, экспедиция прибыла в Дурбульджин – последний приграничный населенный пункт, «центр пограничной торговли» по характеристике Юрия Николаевича [3, с. 111]. До Кузеюня – пограничного поста на территории Казахстана, 75 верст. Планируется это расстояние пройти за один переход, «лишь бы китайская таможня не задержала» [2, с. 265]. Опасения были обоснованными. «Негодяй возчик» и «полуграмотный таможенник» [2, с. 266] сделали все от них зависящее, чтобы задержать Рерихов на китайской территории еще на один день. Расстояние между китайским и советским пограничными постами было всего 30 верст. Но именно этот участок являлся излюбленным местом киргизских конных банд, нападающих на путешественников. Заночевать пришлось на китайском посту. Николай Константинович записал в дневнике: «Как торжественна эта ночь. Конец и начало. Прощай, Джунгария!» [2, с. 267].

По Джунгарии было пройдено 675 верст за 11 дней (с 16 по 27 мая), встречено 13 поселений – Санджи, Хутуби, Манас, Улан-Усун, Янцзыхай, Шихо, Чайпецзы, Улун-Болык, Оту, Кульдинен, Манас, Курте, Дурбульджин. В 11 из них останавливались на отдых. Шли по дороге, через шесть китайских таможенных постов, на каждом из которых устраивался долгий, утомительный осмотр багажа и документов. Перенесли небывалую для этого времени года жару, пыльный ураган, неожиданный снегопад. Но именно на джунгарском этапе, 23 мая 1926 года, Николай Константинович Рерих записал в дневнике формулу: «Уж очень красива ты, Азия. Твой черед. Прими чашу мира» [2, с. 263].

Казахстанский этап. Казахстанский этап экспедиции Н.К.Рериха занял всего 10 дней (с 28 мая по 7 июня). Это около 140 верст подхода от границы с Китаем до пристани Тополев Мыс на озере Зайсан (4 дня пути) и пароходом по реке Иртыш до северной границы Казахской АССР (6 дней) по территориям современных Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Прибыли в Омск 8 июня.

Сухопутный участок пути по Казахстану на опубликованных схемах маршрута экспедиции показан предположительно через поселок Зайсан, в те годы наиболее крупный населенный пункт в этом районе, так как в тексте дневника Николай Константинович упоминает Зайсан без уточнения – озеро это или поселок. Кроме того, на используемых картах отсутствовали зафиксированные в дневнике Н.К.Рериха ориентиры – пограничный пост Кузеюнь, село Рюриковское, поселок Покровское и пристань Тополев Мыс.

Уточнение сухопутного участка маршрута экспедиции по территории Восточно-Казахстанской области от границы с Китаем до пристани Тополев Мыс на берегу озера Зайсан осложнялось тем, что многие населенные пункты в этом районе были переименованы, появились новые и исторические названия практически исчезли с современных карт. Поэтому, для определения местонахождения основных ориентиров использовались карты ранних лет издания.

Пограничный пост Кузеюнь мы нашли на карте Генерального штаба ВС СССР «Казахская ССР, Восточно-Казахстанская область, Китай, Синцзян-Уйгурский автономный район», составленной в 1969 году, М 1:500 000. На современных картах он обозначен как поселок Шорбас.

Село Рюриковское показано на карте «РСФСР, Казахская АССР». Карта составлена и издана картографическим предприятием Каз. НКЗ, г. Алматы, 1935 год, М 1:2 000 000. Село расположено на слиянии рек Терисайрык и Кандысу. Современное название – пос. Сарыолен.

Поселок Покровское мы нашли на административной карте Казахской ССР, составленной Ташкентской картографической фабрикой ГУГК в 1955 году, М 1:1 500 000, под названием «Покровка». Населенный пункт расположен на берегу реки Кандысу. Совпало расстояние в 70 верст от Рюриковского (Сарыолен). Современное название – Манырак. Покровка также показана на карте Генштаба ВС СССР.

Тополев Мыс, пристань на берегу озера Зайсан, нанесен на вышеназванных картах 1935 и 1955 годов издания. Грунтовая дорога к пристани проходила через пикет Тайжузген, который и явился ориентиром при определении места нахождения Тополевого Мыса. В 1953–1966 годах на реке Иртыш была построена Бухтарминская ГЭС, подпор от плотины которой значительно увеличил площадь поверхности озера. Озеро некоторыми изданиями стало именоваться Бухтарминским водохранилищем. Тополев Мыс был подтоплен. Рядом с ним возник новый причал – Приозерный, который впоследствии был переименован в Тугыл. На карте Генерального штаба береговая линия Бухтарминского водохранилища показана пунктирной линией по проектным материалам. Озеро Зайсан на картах последних лет, изданных в Казахстане, в новой транскрипции именуется «Жайсан», а река Иртыш – «Ертис».

Точное место пересечения экспедицией границы Советского Казахстана неизвестно. На данном участке естественной границей между Китаем и Казахстаном является линия Тарбагатайского хребта. Высоты здесь небольшие. Доминирующая вершина в рассматриваемом нами районе – гора Шорбас высотой всего 1750 м над уровнем моря. К западу от нее находится перевал Бокай-асу с отметкой 1514 м. Пограничный пост Кузеюнь расположен значительно восточнее перевала на расстоянии 10 км от него. Логично предположить, что именно в районе пограничного поста в 1926 году существовал проход, не показанный на современных картах. Кроме того, расстояние от Дурбульджина до Кузеюня, по данным дневника Николая Константиновича, составляет 75 верст. Это как раз кратчайшее расстояние между этими пунктами. Поэтому мы предположили, что экспедиционный караван пересек границу Советского Казахстана в непосредственной близости от пограничного поста Кузеюнь. И нашли подтверждение этому на карте 1935 года. Действительно, в районе поста Кузеюнь есть перевал Бурка-утай, не показанный на картах последующих лет издания.

Вероятнее всего, караван прошел к советскому пограничному посту кратчайшим путем – через перевал Бурка-утай.

28 мая 1926 года рано утром караван покинул китайский пограничный пост и направился к советской пограничной заставе со странным, не характерным для этих мест названием – Кузеюнь.

Спускались и поднимались зелеными холмами, проходили небольшие перевалы, любовались «хризопразами взгорий», «пышной травой и давно не виданными цветами» [2, с. 167]. Нейтральная полоса в 30 верст выглядела праздничной и нарядной.

По словам Юрия Николаевича, караван сопровождала «сильная милицейская охрана» [3, с. 111]. Николай Константинович этот конный отряд назвал «киргизской стражей» [2, с. 267]. Выглядела эта «стража» очень характерно и, по сути, исполняла роль почетного эскорта: «Те же скифы, те же шапки и кожаные штаны, и полукафтаны, как на Куль-Обской вазе. Киргизы гонялись за показавшимися через дорогу волками. Один из киргизов нарвал для Е.И. большой пучок красных пионов» [2, с. 267].

По цветочному ковру, в сопровождении лихих конников, одаренные цветами, Рерихи подошли к пограничному посту Кузеюнь.

«Выходят бравые пограничники. Расспросы. Общая забота сделать нам так, как лучше. Где же грубость и невежественность, которыми мог бы отличиться заброшенный, не помеченный на карте маленький пост?! Следует долгий и внимательный досмотр вещей. Все пересмотрено. Извиняются за длительность и хлопоты, но все должно быть сделано без исключения и по долгу», – отметил Николай Константинович [2, с. 267]. Заночевали на посту.

«Поехали утром до села Покровское (70 верст) по чудесной гладкой дороге. Горы отступают. Снижаются. Киргизские юрты. Любопытные всадники» [2, с. 267]. Едут в сопровождении верхового пограничника.

Проехали первый поселок, со знаменательным названием – Рюриковский.

Вот и село Покровское, в котором располагалась пограничная комендатура. Приезду гостей в комендатуре рады. Наперебой размещают по своим скромным квартирам, расспрашивают, «настоятельно просят показать завтра картины и потолковать еще», радуются, что по вине возчика Рерихи опоздали на пароход и будут с ними еще один день. «Приходят к нам вечером, до позднего часа толкуем о самых широких, о самых космических вопросах. Где же такая пограничная комендатура, где бы можно было говорить о космосе и о мировой эволюции?! Радостно», – записал Николай Константинович [2, с. 268].

На следующий день пограничникам показали картины. Их «свежие» суждения понравились Николаю Константиновичу. Беседовали о разнице понятий культуры и цивилизации. И эта, до сих пор сложная для многих тема, была ими понята легко и просто. Елена Ивановна читала письмо об индусской философии. Рассказы красноармейцев были не менее интересны Рерихам. Николай Константинович с удовольствием отмечает их «сознание долга и дисциплины», «жажду знания», широкое мышление и записывает в дневнике: «И мы сказали спасибо этим новым знакомым за все от них услышанное» [2, с. 268].

На следующий день двинулись к Тополеву Мысу – пристани на озере Зайсан. От Покровского до него 45 верст. Провожал Рерихов красноармеец Джембаев на коне. «Сердечно простились» [2, с. 269].

Наконец доехали: «Вот синеет Зайсан; за ним белеет гряда Алтайских гор. Не сама ли Белуха? <…> Вот и Тополев Мыс, приземистое селение с белыми мазанками» [2, с. 269].

На рис. 6 представлена фотография «Вершина стрелки Тополева Мыса», опубликованная в 1912 году в брошюре Г.И.Полякова «Поездка на озеро Зайсан» и в какой-то степени иллюстрирующая прилегающую к причалу местность. Описание фотографии поясняет, что направо видна метеорологическая станция 4-го разряда, вдали – рыбацкий поселок, налево – залив Тополевый. Вряд ли пейзаж и строения значительно изменились к моменту пребывания в этих местах Рерихов, учитывая бурные события, пережитые страной за прошедшие годы.

На следующий день погрузка на пароход «Лобков». «И опять диковина: еще на сходнях около нас собираются грузчики и просят им “рассказать”. На верхней палубе нас окружает целое кольцо людей всех возрастов. И все они одинаково горят желанием знать. У каждого свой способ подхода, у каждого свои сведения, но у всех одно жгучее желание – узнать побольше. И как разбираются в рассказанном! Какие замечания делают! Кому нужно знать экономическое положение стран, кто хочет знать о политике, кто ищет сведений об индусских йогах, говоря: “Вот где истина”. Народ, который так хочет знать, и получит желанное» [2, с. 270].

И далее: «За наш долгий путь мы давно не видали глаз русских, и глаза эти не обманули. Здесь оплот эволюции» [2, с. 271].

По Иртышу. Путешествие «по Иртышу среди холмистых и долистых далей» [2, с. 250] от Тополевого Мыса до г. Омска продолжалось 6 дней. Николай Константинович отмечает в дневнике следующие остановки: село Баты и Новый Красноярск (ушли под воду при заполнении Бухтарминского водохранилища, и на современной карте Казахстана на берегу Иртыша нет населенных пунктов с такими названиями), Усть-Каменогорск – «деревянный городок», Семипалатинск, где была перегрузка на пароход «8 февраля», далее Ермак (ныне переименованный в Аксу), Павлодар с густой толпой на пристани и, наконец, 8 июня прибытие в Омск.

Все дни путешествия наполнены впечатлениями от встреч на пароходе, многочисленными просьбами прочесть лекцию «о нашем пути», интереснейшими наблюдениями жизни молодой Советской Республики.

«Вся команда и все пассажиры третьего класса собрались тесным кольцом, и все слушали новые сведения с напряженным вниманием. Не игра, не сквернословие, не сплетни, но желание знать влечет этих людей» [2, с. 271]. Задают сложные продуманные вопросы. Приходят матросы, просят дать статью в газету. Нигде нет сквернословия. Заботливость и желание всячески помочь. В Семипалатинске дают письма в Совторгфлот в Омске, где могут помочь получить места в международном вагоне. Здесь же, в Семипалатинске, Рерихи заходят в книжный склад: «…не видим ни одной пошлой книги. Масса изданий по специальностям. И это все в пограничном захолустье в уединенном Семипалатинске» [2, с. 273].

Николая Константиновича радуют увиденный рост народного сознания, легкость передвижения людей, отсутствие страха и предрассудков, широта, реальность и практичность суждений, тяга к знаниям. Вот два молодых рабочих говорят об организации местного театра: «Говорят так, как и в столице редко услыхать можно. Пограничники толкуют о буддизме: понимают, что это не религия, а учение» [2, с. 274]. Народный учитель любовно говорит о лучших методах преподавания. С командиром полка, убежденным партийцем, разговор об эволюции материи. Елена Ивановна читает письмо Махатм.

И Николай Константинович записывает: «На картине “Сон Востока” великан еще не проснулся, и глаза его еще закрыты. Но прошло несколько лет, и глаза открылись, уже великан осмотрелся и хочет знать все. Великан уже знает, чем владеет» [2, с. 274].

Продолжительность Казахстанского этапа экспедиции всего 10 дней. Но эти 10 дней были наполнены позитивными впечатлениями от неслучайных встреч, важными наблюдениями роста сознания людей Новой Страны, уважительной заботой и вниманием к Рерихам со стороны всех встреченных и представляли резкий контраст с предшествующим Синцзянским этапом. Это было время краткого отдыха после «китайских» трудностей и подготовки к следующему важному этапу. Впереди была Москва.

На Казахстанском этапе Рерихов сопровождали лама Лобзанг и молодой ладакец Рамзана [2, с. 270].

Литература1. Обухов В.Г. Схватка шести империй: Битва за Синцзян. М., Вече, 2007.

2. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи: Путевой дневник. Рига: Виеда, 1992.

3. Рерих Ю.Н. По тропам Срединной Азии. Самара: Агни, 1994.

4. Шапошникова Л.В. Великое путешествие. В 3 кн. Кн. 1. Мастер. М.: МЦР, 1998.

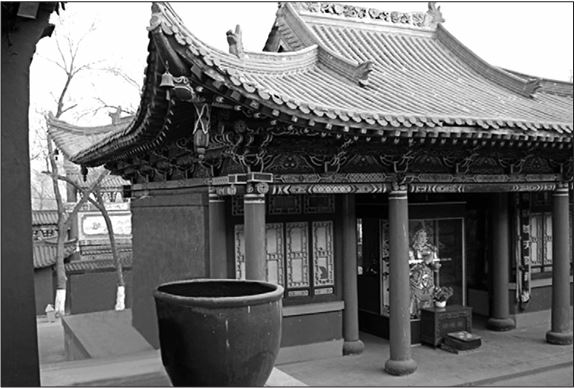

Рис. 1. Большой буддийский храм «Красная гора» в Урумчи (фрагмент храмового комплекса). (фото В.Ахтямова, 2007 г.)

Рис. 2. Один из храмов. В орнаменте фронтона использована символика Триединства (фото В.Ахтямова, 2007 г.)