Полная версия:

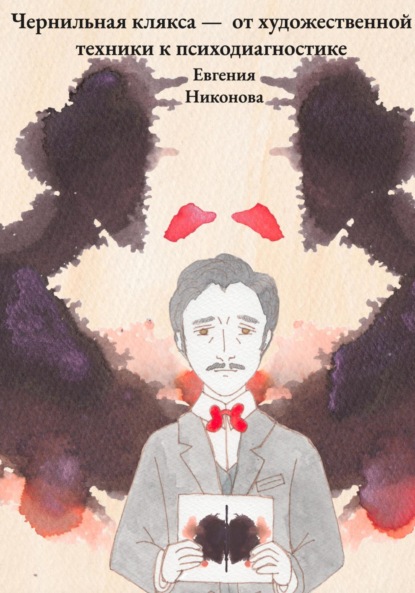

Чернильная клякса – от художественной техники к психодиагностике

Евгения Никонова

Чернильная клякса – от художественной техники к психодиагностике

Введение

Чернильная клякса – обычное пятно, случайная капля на бумаге. В повседневной жизни она может быть помаркой или небрежностью, но в истории культуры клякса оказалась удивительно многоликим образом. Случайность её появления раз за разом притягивала внимание художников, философов, мистиков, педагогов и психологов. Неоформленность кляксы, не имеющая заданного смысла, словно приглашает взгляд наполнить её содержанием – увидеть в ней фигуру, сюжет, образ: иногда фантастический, иногда тревожный, иногда просто красивый.

От упражнений Леонардо да Винчи до алхимии сюрреалистов, от игр детей викторианской эпохи до кляксографии Юстинуса Кернера – кляксы становились средством работы с воображением, с бессознательным, с теми пластами психики, которые не всегда поддаются логическому анализу. А затем, уже в XX веке, из игры и интуитивной практики они шагнули в пространство науки – сначала в психологию индивидуальных различий, а затем – психодиагностику, где превратилась в строгий психометрический достоверный метод.

Созданный Германом Роршахом метод чернильных пятен стал самым известным проективным тестом в истории психологии. Он соединил художественное видение и строгость клинической диагностики, интуицию и количественный анализ, образ и внутренний мир пациента. Но даже на этом путь клякс не завершился.

Сегодня, спустя столетие после появления теста Роршаха, чернильные пятна исследуют не только психологи, но и нейрофизиологи, специалисты по когнитивной науке и искусственному интеллекту. Под томографами и в айтрекинг-установках кляксы становятся окном в мир работы мозга – в сложные нейронные сети, управляющие нашим восприятием, вниманием, мышлением и эмоциями.

Эта книга – небольшое путешествие по истории кляксы. От художественной интуиции – к экспериментальной науке. От поэтической случайности – к системной диагностике. От мистического образа – к вычислимым паттернам нейрофизиологического восприятия.

Все иллюстрации к книге были выполнены автором. Я хочу выразить благодарность моим преподавателям из Школы дизайна НИУ ВШЭ – Марине Бородиной и Виталию Староверову за обсуждения и важные замечания, сделанные при создании иллюстраций к этой книге, а также моим однокурсникам по программе ДПО за их поддержку. Также большое спасибо моей коллеге, подруге и редактору Анастасии Кошевой за вычитку текста и правки. Отдельную благодарность я выражаю моему коллеге и супервизору, старшему научному сотруднику кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Георгию Евгеньевичу Рупчеву за обсуждения, советы, поддержку, настояние доработать и издать эту работу и W+ Mao 2 H, Sc COP.

Глава 1. Клякса как художественный инструмент

Изучение случайных форм Леонардо да Винчи

Начиная с эпохи Возрождения клякса использовалась для стимулирования воображения. Впервые чернильные пятна как феномен заинтересовали художников, однако же остается неизвестным, кто первый из них предложил использовать хаотичное пятно как стимул для фантазии и разминку для творчества. Но до нас дошел трактат о живописи Леонардо да Винчи (1452–1519), где он описывает метод и приписывает авторство Алессандро Боттичелли:

«Если ты будешь смотреть на какие-либо стены, покрытые пятнами или выложенные разными камнями, то, если тебе придётся изобретать какую-либо сцену, ты увидишь на них образы, похожие на различные пейзажи с горами, реками, скалами, деревьями, широкими равнинами, холмами и долинами…»

Это был первый сохранившийся в истории искусства отрывок, в котором предлагается увидеть сюжет в случайной форме, также Леонардо предлагает видеть образы в различных пятнах, потеках, трещинах и любых случайных поверхностях. Художник считал, что в неясной форме рождается новое видение. Пятно не задаёт сюжета, но инициирует ассоциативную игру. Таким образом, для Леонардо да Винчи пятно – не образ, а стимул.

К сожалению, в записях Леонардо да Винчи не сохранилось примеров такого метода рисования, но его трактат активно изучался многими поколениями художников, а данная техника получила широкое распространение.

Метод Александра Козенса

Английский художник Александр Козенс (1717–1786) родился в Санкт-Петербурге, обучался в Италии и творил в Великобритании. Он стал одним из легендарных живописцев, писавших в жанре пейзажа.

Козенс был известен как новатор, заинтересованный в методах обучения художников искусству композиции. Его вклад связан, прежде всего, с разработкой оригинальной техники «blotting» – создания художественных композиций на основе случайных чернильных пятен.

Термин «blotting» происходит от английского слова «blot» – «пятно». В середине XVIII века Козенс разработал методику создания художественных образов на основе случайных пятен туши или акварели. Его идея заключалась в том, чтобы художник сознательно создавал нерегулярные пятна на бумаге, а затем превращал их в осмысленные композиции – прежде всего в пейзажи. В 1785 году он издал трактат под названием "New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape" («Новый метод помощи в изобретении оригинальных композиций пейзажей»), где объяснял, что пятно освобождает воображение от рабства банальных стереотипов и позволяет найти неожиданные решения. «В бесформенном пятне кроется бесконечное множество новых композиций для живописи, которые художник мог бы никогда не придумать самостоятельно». Этот трактат стал манифестом идеи случайности в искусстве, а описанные в нем методы были предназначены не для создания готовых картин, а для стимулирования творческого мышления.

Козенс полагал, что разум художника часто склонен воспроизводить знакомые образы – деревья, горы, долины – по памяти и привычке. Это обедняет фантазию. Пятно, напротив, лишено намерения. Оно «провоцирует» восприятие, заставляет искать новые связи и формы. В этом смысле blotting становился инструментом развития креативности. Козенс писал, что начальное пятно – это «сырой материал». Настоящее мастерство заключается в умении разглядеть в нем образы и развить их в законченную композицию.

Основные принципы метода Козенса:

1. Создание пятен. Художник наносил кляксы туши или акварели на влажную бумагу, иногда складывал её, иногда просто позволял чернилам растекаться.

2. Наблюдение за полученной формой. На этом этапе требовалась сосредоточенность – художник внимательно рассматривал пятна, словно всматриваясь в облака.

3. Выделение форм и объектов. В пятнах находили очертания гор, деревьев, озер, скал.

4. Развитие композиции. Исходя из найденного, художник дорисовывал детали, усиливал перспективу, вводил светотень.

Блоттинг не предполагал копирование увиденного буквально – это был процесс совместной работы между случайностью и воображением.

Работы Александра Козенса сделанные по его методу:

"Rocky Landscape" – абстрактное пятно, развитое в монументальный вид скалистой долины.

“Imaginary Mountainous Scenery" – развёрнутый фантастический горный пейзаж, созданный из наслоений пятен туши.

"Forest Composition" – пейзаж с лесной чащей из развода красок.

Эти работы иллюстрируют, как из простейших пятен рождались целые миры, наполненные драмой света, пространства и природы.

При жизни метод Козенса подвергался критике за отход от академических канонов, но в результате он оказал существенное влияние на развитие английской романтической живописи. Приёмы blotting вдохновили Джона Констебла и Уильяма Тёрнера, которые стремились передать атмосферу и настроение природы через более свободные, динамичные композиции.

Сюрреализм и чернильные пятна

Следующий этап исследования аморфных форм и пятен произошел в 1920-е годы в рамках изучения бессознательного художниками-сюрреалистами. Именно они превратили пятно в инструмент для диалога с подсознанием. Они не просто рисовали – они позволяли себе не рисовать, а давали материалу проявляться. Среди художников были популярны техники, затрагивающие работу бессознательного – основатель движения Андре Бретон описывал автоматизм как способ освободить мысль от цензуры сознания. В живописи это привело к созданию техник, где рука художника действует без заранее заданного плана, напрямую из потока бессознательного. В сюрреализме любое пятно – чернильное, масляное, графитовое – превратилось в инструмент связи с бессознательным и отпечатком содержания психики творца.

Один из пионеров сюрреалистического подхода, Макс Эрнст, разработал целый арсенал техник, основанных на случайной форме. Эти техники похожи на классическую кляксографию:

– Фроттаж – наложение бумаги на любую текстурную поверхность и прорисовка карандашом.

– Граттаж – процарапывание слоя краски для получения текстуры.

– Декалькомания – нанесение краски между двумя листами бумаги, затем разъединение их для получения случайных пятен.

Эти пятна использовались как основа для создания последующей картины. Эрнст описывал это как «встречу художника с неизвестным», а также способ освободить фантазию от контроля культуры. Полученные пятна Эрнст не корректировал, но он всматривался в них, находил чудовищ, леса, крылатых богов и показывал то, как образы рождаются из восприятия. Эрнст писал: «Смысл – это то, что врывается в сознание, если отпустить контроль».

Сюрреалисты интуитивно следовали тем же путям, что и психологи, работающие с проективными методами – они работали с проекцией, парейдолией, спонтанностью интерпретации. Только вместо теста у них был холст, а вместо протокола – поэзия. Макс Эрнст и его современники считали, что в том, что человек «видит» в пятне, отражается не пятно, а он сам.

Чернильные пятна в творчестве Энди Уорхола

Энди Уорхол (1928–1987) интересовался кляксографией и экспериментировал с симметричными формами начиная с периода обучения рисованию в студенчестве. В одном из ранних методов – blotted line technique – он использовал чернила и бумажные оттиски, что стало его переходной техникой между рисованием и печатной графикой. Однако полноценная серия картин, основанная непосредственно на методе клякс, появилась только в 1984 году – за три года до смерти художника. Серия получила название Rorschach Paintings и стала своеобразной рефлексией над проективными тестами, массовой культурой и зрительским восприятием.

Как и в классической кляксографии, Уорхол создавал изображения, нанося краску на одну половину холста, а затем складывая и расправляя его, получая симметричные отпечатки. Вместо бумаги использовался холст, а вместо чернил – акрил. В результате получались масштабные (до 4 метров в высоту) работы, часто чёрно-белые, но также встречались варианты с золотыми, розовыми, зелеными и фиолетовыми тонами.

Однако Уорхол неправильно понимал сам принцип теста Роршаха. Он полагал, что в клиниках пациенты сами создают кляксы, которые затем интерпретируют врачи. Художник вспоминал: «Я думал, что, когда вы посещаете такие места, как больницы, вам говорят рисовать и проводить тесты Роршаха. Жаль, что я не знал, что там есть набор». Это недоразумение привело к интересному парадоксу, Rorschach Paintings – одна из немногих серий, в которой Уорхол не опирается на уже существующее изображение, не цитирует поп-культуру и не конструирует смыслы. Он буквально не знал, как «должно быть», и потому создал собственную версию метода, свободную от интерпретации и значений. Уорхол не давал названий работам из серии – лишь номера. Он не вкладывал в них конкретный смысл и не предлагал их «читать». Эти кляксы не являются сообщением художника, но становятся зеркалами зрительского бессознательного.

В отличие от теста Роршаха, где интерпретация – это путь к познанию личности, у Уорхола клякса – это объект созерцания и поверхности, а не глубины. Серия насчитывает около 38 работ, часть из которых находится в собраниях MoMA (Нью-Йорк), Whitney Museum of American Art, The Broad (Лос-Анджелес) и Baltimore Museum of Art. Они неоднократно экспонировались в крупнейших музеях США и Европы. Таким образом, Rorschach Paintings – это не просто игра с визуальным клише, а важное размышление Уорхола о границе между автоматизмом и фабричностью, интерпретацией и бессмысленностью, между диагнозом и абстракцией. Он превращает проективный стимул в промышленный объект: масштабный, симметричный, обезличенный. И если Роршах создавал тест, чтобы выявить структуру восприятия, то Уорхол демонстрирует, как культура может тиражировать и симулировать даже бессознательное.

Современные методы стимуляции воображения при помощи чернильных пятен

В настоящие время метод использования клякс для стимулярования воображения также широко распространен. В качестве примера хочется привести книгу вышедшую в 2016 году "Hirameki: Draw What You See". С японского «хирамеки» переводится как «озарение» или «вспышка вдохновения». Это слово стало названием художественного метода, разработанного дуэтом немецкого художника Пэнг и швейцарского дизайнера Ху. Их метод также повторяет основные принципы кляксографии:

– Взять случайное пятно – чернильное, акварельное, кофейное.

– Посмотреть на него как на живой образ.

– Дорисовать его несколькими штрихами – и из кляксы появляется зверек, лицо, дерево, танцующая пара.

Важнейший принцип Хирамеки – не придумывать заранее, а позволить пятну «подсказать» образ. Как пишут авторы книги: «Пятно уже знает, кем оно хочет быть – нужно лишь помочь ему заговорить. Каждая клякса – это приглашение к бесконечной игре, к маленькому чуду, которое рождается в тот момент, когда мы позволяем себе видеть больше, чем просто пятно». В своей книге авторы, однако, приводят наиболее удачные свои кляксы для того, чтобы читатель мог дать волю своей фантазии и завершить образ. Хирамеки предлагает не анализировать увиденное, а играть с ним, превращая ассоциацию в легкую, почти детскую линию. Здесь важен не результат, а сам процесс восприятия и трансформации. Это творческий медитативный ритуал, близкий к дзэн-буддистской традиции видеть большое в малом. Хирамеки учит видеть возможности там, где другие видят хаос. Это тренировка внимания, фантазии и способности играть с восприятием. Практика помогает развивать способность к креативному мышлению, умение воспринимать мир гибко и не стереотипно, открытость эмоциям и радость от самого процесса творчества, без стремления к оценке или самоцензуре.

Глава 2. Кляксы по Канту и феномен парейдолии

Исследования Канта

В 1764 году Иммануил Кант публикует эссе «Опыт о болезнях головы» («Versuch über die Krankheiten des Kopfes»). В эссе содержится одно из первых в истории науки описаний явления, которое позже получит название парейдолии – способности видеть осмысленные образы в случайных, аморфных формах: в пятнах, тенях, облаках.

И. Кант пишет:

«Когда после пробуждения мы лежим в праздном и слегка рассеянном состоянии, наше воображение рисует неправильные фигуры, такие как занавески в спальне или определённые пятна на ближней стене, в виде человеческих фигур, и это с кажущейся правильностью, которая развлекает нас приятным образом…»

Кант указывает на личностную окрашенность восприятия – набожный человек увидит на мраморе сцену Страстей Христовых, а влюблённая женщина – силуэты двух влюблённых на луне. Каждый воспринимает случайную форму через призму собственной жизни, верований и аффектов. Так, философ описал глубокое и фундаментальное явление, которое связывает восприятие, воображение и эмоциональное состояние. Особое внимание мыслитель обращает на то, что даже в бодрствующем состоянии человек склонен наделять непонятное и случайное очертание предмета внутренним смыслом.

После этого яркого описания можно назвать Канта одним из прародителей кляксографии как психологического метода. Не как художник или экспериментатор (как Леонардо да Винчи или Альфреда Бине), а как тонкий наблюдатель человеческого ума, первый философ пятна.

Но давайте отвлечемся от Канта и перейдем к современному пониманию феномена парейдолии.

Механизмы парейдолии

Парейдолия – разновидность зрительных иллюзий, при котором человек видит образы, фигуры или лица людей или животных. Парейдолия является частью более общего процесса распознавания паттернов, который играет важную роль в восприятии. Данный феномен встречается не только у людей, но и у других животных.

Эволюционное происхождение парейдолии связано с наиболее значимым для выживания механизмом распознавания объектов в окружающей среде (быстрое опознание сородичей или врагов, а также возможность оценки эмоций для эффективной коммуникации). Основные причины, по которым парейдолии могли стать частью нашего восприятия – это быстрое обнаружение угроз и полезных возможностей, поиск социальных сигналов, формирование когнитивной и эмоциональной связи с окружающей средой, ускоренная обработка визуальной информации.

В возникновении парейдолии принимают участие следующие мозговые механизмы:

I. Зрительные поля V1 и V2 (отделы первичной визуальной обработки). Основная задача данных отделов – распознать образ, что помогает «видеть» знакомые формы, даже когда они не очевидны. Это важный этап парейдолии, при котором мозг «додумывает» образ на основе прошлого опыта и небольших визуальных стимулов.

II. Средняя часть веретенообразной извилины (Fusiform Face Area, FFA). Одна из ключевых структур в феномене парейдолии, которая может активироваться даже при минимальных признаках, напоминающих лицо. Так, например, визуальный стимул может быть обработан и распознан как лицо, даже когда реально лица нет.

III. Префронтальная кора (PFC). При парейдолии PFC помогает мозгу интерпретировать неоднозначные стимулы, способствуя восприятию «осмысленных» образов. Она взаимодействует с другими областями для создания целостного восприятия лица, как при настоящих, так и иллюзорных (парейдолических) лицах.

Функциональность веретенообразной извилины до конца не изучена, но она связана с различными нейронными путями, участвующими в распознавании информации. Эта область отвечает не только за парейдолию, но также за такие явления, как синестезия, дислексия и прозопагнозия. В данной области происходит не только распознавание лиц, поз и фигур, частей тела, но также обработка информации о цвете и значении слов.

Левая веретенообразная извилина отвечает за распознавание черт, «похожих на лицо», в объектах, которые могут быть реальными лицами или не являться таковыми, в то время как правая веретенообразная извилина определяет, является ли этот объект настоящим лицом.

Повышенная нейрофизиологическая активность в веретенообразной области может вызывать парейдолии, которые проявляются как галлюцинации. Частота парейдолий увеличивается при острых психотических состояниях. Также они могут возникать в результате длительного расстройства восприятия, вызванного галлюциногенами.

Однако не любой хаотичный узор одинаково легко вызывает образы. Исследования показывают, что важнейшую роль здесь играет структура самих стимулов – их фрактальность.

Фрактальность как основа парейдолии

Фрактал – это структура, в которой одни и те же мотивы повторяются на разных масштабах увеличения. Фракталы обладают самоподобием – если рассматривать узор под разным увеличением, он сохраняет узнаваемую «неровность», сложность формы. Многие естественные объекты – облака, капли, трещины, скалистые берега, береговые линии – обладают фрактальной структурой. Так что способность видеть в пятнах осмысленные образы тесно связана с нашей эволюционной привычкой искать закономерности в хаотичных природных формах. Фрактальные закономерности природы буквально «подталкивают» нас к созданию образов, помогая организовать хаотичную информацию в знакомые структуры.

Фрактальная размерность (D) – это показатель того, насколько «шероховата» или «сложна» линия на разных масштабах. У идеально гладкой линии размерность будет равна 1, у полностью закрашенной поверхности – 2. Фрактальная кривая занимает промежуточное положение: её размерность лежит между 1 и 2. Чем выше значение D, тем более запутанным и насыщенным пространством становится узор. При низкой фрактальной размерности (D ближе к 1) узоры оказываются достаточно сложными, чтобы возбуждать воображение, но достаточно организованными, чтобы не перегружать восприятие.

Так было показано, что в тесте Роршаха каждый контур кляксы имеет оптимальные значения фрактальной размерности для возникновения множественных парейдолий. Чем ближе значение D к 2, тем более «заполненным» пространством оказывается узор. Исследования показывают, что у клякс Роршаха фрактальная размерность сравнительно низкая (около 1.1–1.3), что означает умеренную сложность контура. Именно такие структуры, как подтвердили предыдущие эксперименты с компьютерными моделями, лучше всего вызывают у людей парейдолию. Кроме того, наличие симметрии усиливает эффект – симметричные узоры оказываются более «плодотворным»" для воображения. Это объясняет, почему в оригинальных кляксах Роршаха столь часто видят, например, бабочек, животных или человеческие фигуры.

Края кляксы в тесте Роршаха имеют фрактальные свойства – детальная, неровная, самоподобная граница. При этом кляксы симметричны по вертикальной оси, что ещё сильнее стимулирует распознавание «живых» образов (поскольку симметрия характерна для лиц, тел и многих объектов окружающего мира). Именно благодаря этой особой комбинации свойств (фрактальности и симметрии) тест Роршаха способен вызывать такие яркие, многозначные образы у разных людей.

Можно сказать, что фрактальность – это скрытый язык мира, а парейдолия – наш врожденный способ его читать.

Гадание на кофейной гуще

Нередко можно встретить метафору, что тест Роршаха похож на гадание на кофейной гуще. Если рассматривать механизмы восприятия и категоризации неструктурированного стимула, а также сформированную сетку значений для интерпретации образа, то в этой метафоре действительно есть смысл.

Тассеография – это метод предсказания будущего посредством чтения узоров, образуемых кофейной гущей, осадком чая или вина. До появления чая и кофе в Европе существовали средневековые гадания по расплавленному воску или, реже, по металлу. Несмотря на различие средств, структура метода оставалась схожей: после выпитой чашки напитка гадающий интерпретирует оставшиеся в ней случайные узоры как знаки будущего.

Пик популярности тассеографии в Европе пришелся на XIX век, когда общество увлекалось мистикой и оккультизмом. В это время гадание на чайных листьях и кофейной гуще стало излюбленным развлечением салонов. Однако в Османской империи гадание на кофейной гуще процветало уже начиная с XVI века. В отечественной культуре похожим образом гадали на святках с капель воска от горящей свечи падающих на воду, аналогично кофе в воске искали и расшифровывали образы.

Как и в тесте Роршаха, в тассеографии включается механизм парейдолии, который помогает структурировать хаотичный набор осадка в осмысленный образ. На восприятие образа влияют личный опыт, установка, ассоциации и память человека, рассматривающего узор. Оба метода опираются на интерпретацию двусмысленных визуальных стимулов. Возможно, при демонстрации фотографий кофейной гущи разным людям, аналогично тесту Роршаха, была бы видна схожая тенденция к восприятию образов и деление их на популярные и оригинальные ответы, но, к сожалению, таких исследований не приводилось.

Глава 3. Клякса как мистический проводник

Юстинус Кернер и его «Клексографии»

Одним из самых поэтичных и мрачных примеров использования клякс можно встретить в труде немецкого врача и поэта-романтика Юстинуса Кернера (1786–1862). Из-за прогрессирующей слепоты в 1851 году он отошёл от медицинской практики и в дальнейшем жил под присмотром дочери в Вайнсберге вплоть до своей смерти в 1862 году. В конце 1850-х годов он создал уникальную серию чернильных пятен, назвав их Klecksographien («Клексографии»). Однако же книга с аналогичным названием была впервые опубликована лишь в 1890 году. Кернер не просто создавал кляксы и искал в них образы, а сопровождал лучшие кляксы коротким стихотворением, навеянным образом. В современной психологической традиции Кернера можно рассматривать как проективного поэта – он проецирует свое внутреннее состояние в кляксу, а затем возвращает ее миру в виде стиха. Кернер считал эти изображения «дагеротипами невидимого мира», утверждая, что в них проявляются духи, пусть и «низшего порядка». Такое отношение к кляксам было сформировано у Кернера из-за большого интереса к мистике, во второй половине жизни он написал книгу посвященную биографии Мейсмера.