Полная версия:

Обществознание. ЕГЭ. Настольный репетитор. Все темы курса. Соответствует кодификатору 2025. Готовые образцы заданий 23—25

1. Познавательная (формирование целостного представления о народе, стране, эпохе).

2. Функция социализации (усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ролям).

3. Интегративная (сплочение людей).

4. Коммуникативная (сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей).

Разновидности культуры:

1. Субкультура (обособленная часть доминирующей культуры).

2. Контркультура (течение, отрицающее ценности доминирующей культуры и стремящееся найти альтернативу образу жизни, характерному для большинства населения).

Диалог культур – это взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение культур разных стран и народов. Он способствует расширению культурных горизонтов и углублению понимания друг друга.

Диалог культур может проявляться на следующих уровнях: 1

– Личностный. Влияние разных культур на социализацию конкретного человека.

– Этнический. Взаимодействие наций в одном государстве.

– Межнациональный. Взаимодействие государств.

– Цивилизационный. Взаимодействие целых цивилизаций, например, Запада и Востока.

Значение диалога культур:

– позволяет людям осваивать навыки культурных знаний, узнавать о других культурах и традициях;

– способствует развитию национальных культур;

– способствует выработке уважительного отношения к другим культурам и находить общие ценности.

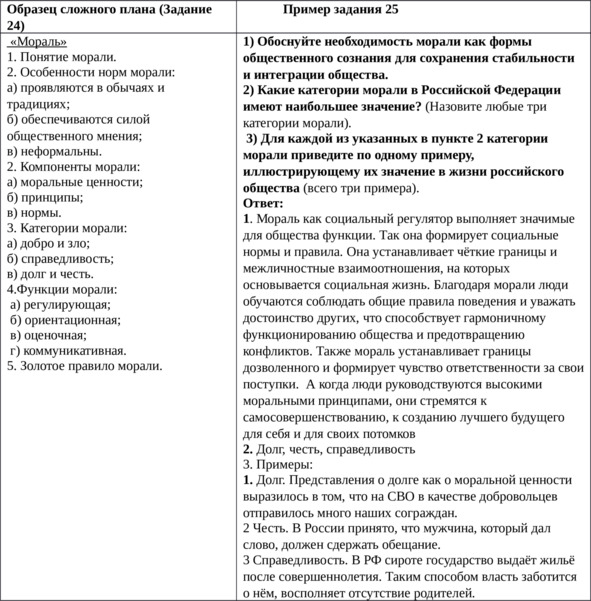

1.11 Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор

Мораль – форма общественного сознания, включающая систему ценностей и требований, регулирующих поведение людей на основе представлений о добре и зле.

Нравственность – воплощение морали, ее реализация в моделях поведения людей.

Этика – наука о морали и применении моральных оценок в поведении человека.

Особенности норм морали:

1. Ориентированы на ценности, образцы поведения.

2. Проявляются в обычаях и традициях.

3. Регулируются общественным мнением, совестью человека.

4. Существуют в устной форме.

Основные категории морали:

1. Добро и зло.

2. Справедливость.

3. Долг и совесть.

Функции морали:

1. Регулирует поведение людей.

2. Ориентирует человека в мире моральных ценностей.

3. Оценивает поступки человека с позиций добра и зла.

4. Коммуникативная (обеспечивает взаимодействие людей).

5. Воспитательная.

«Золотое правило» нравственности – относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

Гражданственность – это осознание себя гражданином страны, соответствующее этому поведение, готовность активно содействовать процветанию страны, готовность отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы.

Гражданственность включает в себя:

– чувство собственного достоинства;

– внутреннюю свободу, основанную на самодисциплине;

– уважительное и доверительное отношение к другим гражданам и государственной власти;

– осознание своих прав и обязанностей.

Высшим проявлением гражданственности являются:

– патриотизм, преданность Отечеству;

– ответственность за происходящее в стране перед последующими поколениями.

Патриотизм – политический принцип и социальное чувство, осознанная любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё.

Патриотизм предполагает чувство гордости за достижения и культуру своей родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, идентификацию себя с другими представителями своего народа, стремление защитить интересы родины и своего народа.

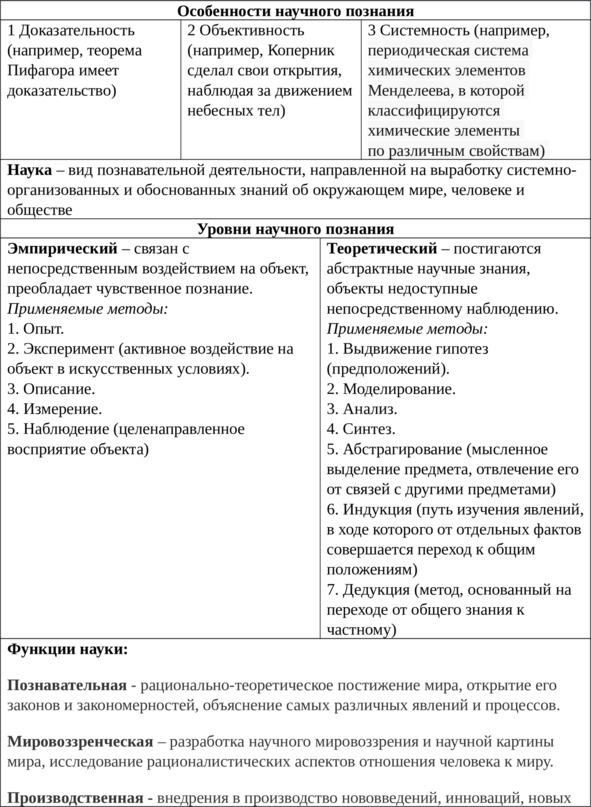

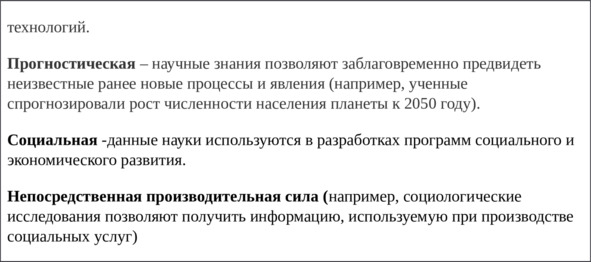

1.12 Наука. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания

Научное познание – форма познавательной деятельности людей, направленной на выявление закономерностей действительности, путем научных исследований.

Элементы науки:

– Система знаний.

– Научные исследования.

– Система научных учреждений.

Виды наук по объекту исследования:

1. Естественные (химия, биология, физика).

2. Точные.

3. Социальные (социология, политология, экономика).

4. Гуманитарные (история, филология, психология).

Виды наук по практическому использованию:

1. Фундаментальные.

2. Прикладные.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития.

Особенности социального познания:

1. Субъект и объект познания совпадают.

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов – субъектов познания.

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание: это служение истине как ценности, как правде.

4. Сложность объекта познания – общества.

5. Ограничена возможность применения таких методов научного познания, как эксперимент и опыт.

Методы социального познания:

1. Исторический.

2. Сравнительный

3. Системно – аналитический.

Функции социального познания:

1. Установление причинно-следственных связей.

2. Выявление качественных характеристик социальных объектов.

3. Применение результатов исследований при осуществлении социального управления.

Основные направления научно-технологического развития Российской Федерации:

– переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;

– переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;

– переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);

– разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.

– противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства.

Некоторые научные достижения Российской Федерации:

– с 2000 по 2010 год в Дубне (Московская область) впервые в мире синтезированы шесть сверхтяжёлых химических элементов;

– в 2006 году в Институте прикладной физики РАН создана самая мощная в мире лазерная установка;

– в 2012 году российские полярники достигли дна подлёдного озера Восток в Антарктиде;

– в 2002 году Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, одну из так называемых задач тысячелетия;

– в 2020 году Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи была разработана вакцина против COVID-19, которая сыграла значимую роль в преодолении эпидемии в РФ и ряде других стран.

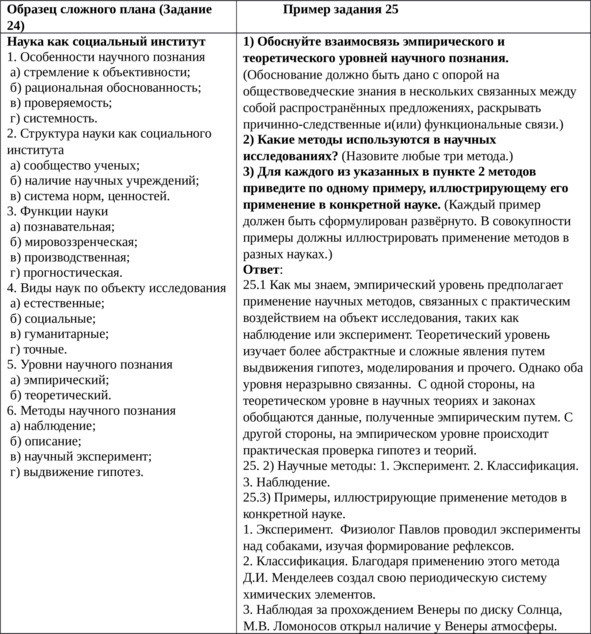

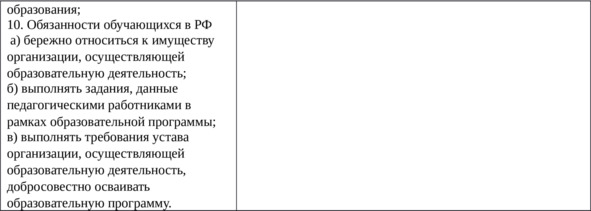

1.13 Образование в современном обществе. Российская система образования

Образование – целенаправленный процесс передачи знаний, опыта и ценностей, накопленных предыдущими поколениями.

Принципы образовательной политики в РФ:

1. Общедоступность.

2. Обязательно основное общее образование.

3. Непрерывность (возможность реализации права на образование в течении всей жизни).

Функции образования:

1. Ретрансляция знаний и культурного опыта общества.

2. Социализация новых поколений.

3. Средство социальной мобильности (например, благодаря хорошему образованию Иванов устроился на престижную работу).

4. Подготовка профессиональных кадров (например, из-за большого числа рабочих вакансий государство внедряет программы развития среднего профессионального образования).

5. Распространение новых технологий.

6. Обучение основам наук.

7. Развитие творческих способностей человека.

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование (5—9 класс);

4) среднее общее образование (10—11 класс).

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Тенденции развития современного образования:

1. Гуманизация – поворот к интересам и запросам обучающихся (например, профилизация образования, забота о здоровье, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья);

2. Информатизация (например, дистанционное обучение, использование цифровых образовательных ресурсов);

3. Интернационализация – переход на единые образовательные стандарты, (например, международные олимпиады школьников);

4. Гуманитаризация (например, увеличение числа и объема гуманитарных предметов).

Непрерывность образования в информационном обществе – это последовательное, регулярное, пожизненное пополнение багажа знаний человека.

После окончания учебного заведения человек продолжает развиваться – и профессионально, и личностно, – так как полученные знания быстро устаревают.

Необходимость в непрерывности обучения диктует рынок труда:

– существует большой спрос на высококвалифицированных специалистов, что значительно удлиняет сроки обучения;

– существуют учебные центры, которые организуют курсы, направленные на совершенствование профессиональной подготовки работников разных специальностей.

В современном обществе быстро исчезают старые и появляются новые профессии, необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям. Научно-технический прогресс предполагает постоянное совершенствование техники и технологий, что также вынуждает работников непрерывно улучшать свои навыки.

Значение самообразования заключается в следующем:

– Позволяет постоянно совершенствовать знания и идти в ногу со временем. В условиях информационного общества постоянно происходит обновление знаний и информации, которое нужно отслеживать самостоятельно.

– Помогает овладеть знаниями и умениями, ранее не полученными, чтобы расширить сферу применения своих знаний и способностей.

– Позволяет обрести необходимый теоретический и практический опыт с минимальной сторонней помощью, что помогает анализировать и принимать самостоятельные жизненные решения.

– Создаёт условия профессиональной конкурентоспособности, так как в современном обществе существует высокая профессиональная конкуренция.

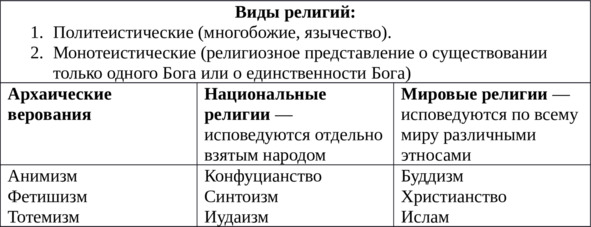

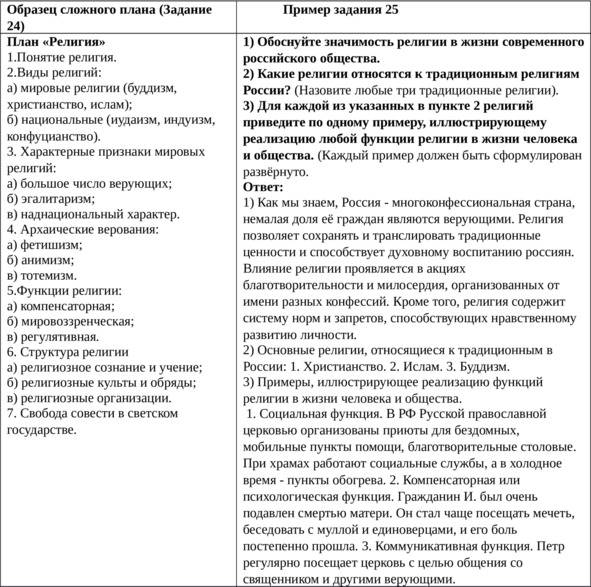

1.14 Религия, её роль в жизни общества и человека

Религия – форма общественного сознания, совокупность представлений людей, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа.

Особенности религии:

1. Основана на вере в сверхъестественное.

2. Иррационализм и мистицизм (принижение или отрицание решающей роли разума в познании).

3. Теоцентрическая картина мира (признание ключевой роли божественных сил в природных и социальных процессах).

Элементы религии:

1. Вера.

2. Учение.

3. Система ритуалов и обрядов.

4. Религиозные организации (церковь).

Функции религии:

1. Мировоззренческая (формирует религиозную картину мира).

2. Интегративная (сплочение верующих в одну религиозную общину).

3. Регулирующая (система правил и запретов для верующих).

4. Компенсаторная (утешает человека в трудных жизненных ситуациях).

5. Коммуникативная (взаимодействие с Богом, священниками и верующими).

Согласно статье 14 Конституции Россия является светским государством, т. е. религиозные институты отделены от государства, и никакая религия не является государственной или обязательной. Содержание данного положения раскрыто в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в котором указывается, что в России они равны перед законом.

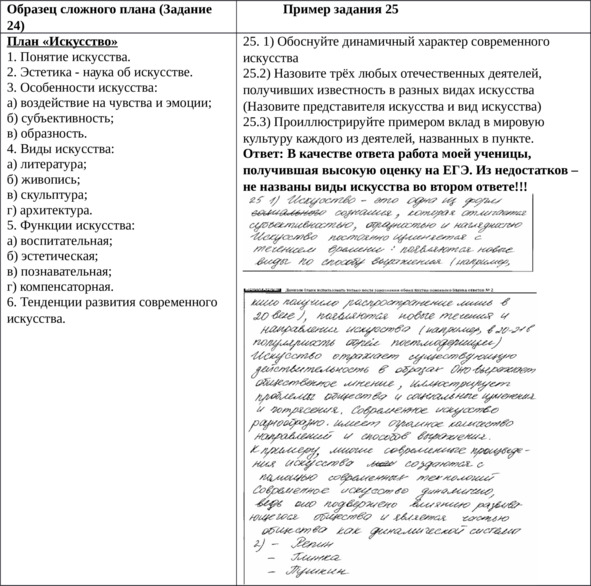

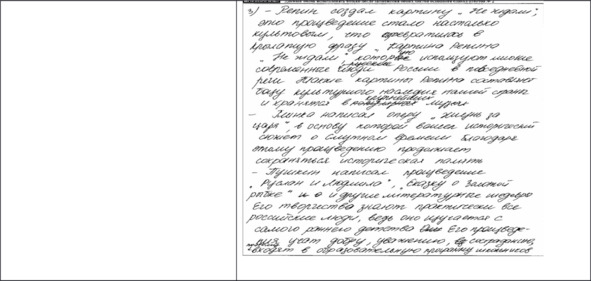

1.15 Искусство, его основные функции

Искусство – форма общественного сознания, отражающая мир в художественных образах; деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей.

Функции искусства:

1. Познавательная (отражает стороны жизни, которые недоступны науке).

2. Гедонистическая (доставляет человеку удовольствие).

3. Компенсаторная (сохраняет и восстанавливает психическое равновесие человека).

4. Эстетическая (формирует эстетические вкусы).

5. Воспитательная (формирует личность).

Виды искусства:

1. Живопись.

2. Литература.

3. Скульптура.

4. Архитектура.

5. Музыка и т. д.

Особенности искусства:

1. Субъективность (выражение личностного взгляда автора на мир, авторская фантазия и воображение).

2. Образность (художественный образ – это образ от искусства, который создается автором художественного произведения с целью наиболее полно раскрыть описываемое явление действительности).

3. Чувственное восприятие мира (обращение к чувствам и эмоциям человека).

Раздел 2 Экономика

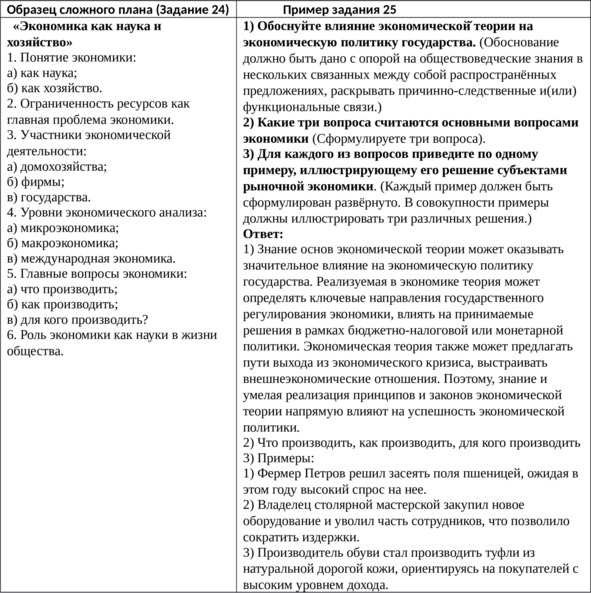

2.1 Роль экономики в жизни общества. Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Предмет и методы экономической науки

Экономика – способ ведения хозяйства или организованная деятельность людей, направленная на производство материальных благ необходимых для удовлетворения потребностей.

Экономика – наука, исследующая законы ведения хозяйства в условиях ограниченности ресурсов.

Главная проблема экономики заключается в необходимости удовлетворить растущие потребности людей в условиях ограниченности ресурсов.

Экономические блага – это средства, необходимые для удовлетворения потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве. Для их создания также необходимы определённые затраты. Экономическими благами, например, являются всевозможные товары.

Свободные блага – блага, которые находятся в открытом доступе, их потребление неограниченно. Например, солнечный свет, воздух.

Главные вопросы экономики:

1. Что производить?

2. Как производить?

3. Для кого производить?

Предмет экономической науки включает анализ экономических систем, моделей, институтов и их взаимодействия в процессе решения главной проблемы экономики.

Методы экономической науки:

– Статистический анализ. Позволяет оценить вероятность событий, проводить сравнительные анализы и прогнозировать будущие тенденции в экономике.

– Математическое моделирование. Математические модели позволяют анализировать влияние различных факторов на экономику и определить оптимальные стратегии развития.

– Научная абстракция (создание обобщённых экономических понятий).

– Анализ и синтез (хозяйственные процессы разделяются на отдельные и изучаются как единичные для получения обобщённых знаний).

– Индукция и дедукция (переход от изучения единичных, частных явлений и фактов в экономике к обобщениям и наоборот).

Экономическая наука изучает вопросы на трех уровнях:

1. Микроэкономика – изучение поведения отдельных субъектов (фирм, домохозяйств) на отдельных рынках или в отдельных отраслях.

2. Макроэкономика – экономический анализ на уровне страны (безработица, инфляция, ВВП).

3. Мировая экономика (противоречивая целостность национальных экономик).

Альтернативный выбор в экономике – это решения людей о наилучшем использовании имеющихся ограниченных ресурсов.

Сущность такого выбора заключается в том, что нужно получить наибольшую выгоду от затрат. Например, семья принимает решение, на что потратить деньги в первую очередь: на питание, ремонт в квартире или покупку нового автомобиля.

При выборе альтернативного варианта обычно руководствуются принципом полезности.

Альтернативная стоимость – это ценность лучшего из отвергнутых вариантов (т.е., сделав ремонт семья отказалась от покупки автомобиля).

Кривая производственных возможностей – график, показывающий различные комбинации максимальных объёмов производства нескольких товаров или услуг, которые могут быть созданы в условиях полной занятости при использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.

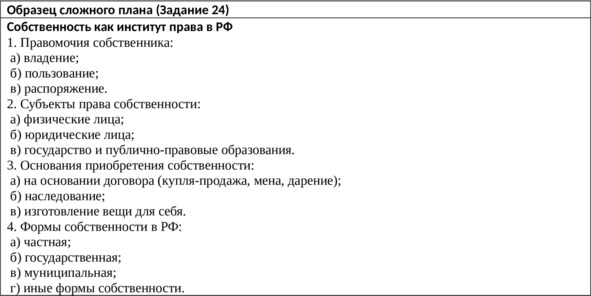

2.2 Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое содержание собственности

Экономические институты – это правила, нормы, отношения и соответствующие им организации, регулирующие взаимодействие и экономическую деятельность участников (например, институт собственности или предпринимательства).

Роль экономических институтов в экономической жизни:

– Позволяют быстро и рационально находить способы удовлетворения потребностей, регулируют поведение участников экономики.

– Позволяют контролировать эгоистичный интерес каждого участника, чтобы обеспечить равноправные условия хозяйственной деятельности.

– Помогают объединяться участникам экономики для совместной деятельности.

Влияние экономических институтов на другие сферы общества:

– Социальная: разделение труда и отношения собственности определяют появление и развитие новых социально-профессиональных групп (например, в результате экономических реформ 1990-х появился слой предпринимателей).

– Политическая: экономические отношения активно влияют на работу госаппарата, направления деятельности политических партий.

– Духовная: в процессе производства создаются материальные условия для развития основных областей культуры.

Экономическое содержание собственности – это отношения, складывающиеся между субъектами экономической деятельности по поводу владения различными благами (ресурсами), их присвоения, распределения и использования, выбор формы организации труда, стратегии развития производства, контроль над ним.

Право собственности – система норм права, закрепляющих и охраняющих отношения в обществе по присвоению продуктов производства, а также средств, позволяющих собственнику осуществлять права владения, пользования, распоряжения имуществом.

Основные правомочия собственника:

1. Владение (например, у Петрова в гараже стоит автомобиль).

2. Пользование (например, Петров на автомобиле ездит на работу).

3. Распоряжение (например, Петров продал автомобиль).

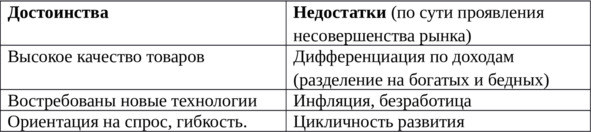

2.3 Типы экономических систем

Экономическая система – установленная и действующая совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта.

Типы экономических систем характеризуют:

1) Формы собственности.

2) Способы распределения ограниченных ресурсов.

3) Способы регулирования экономики.

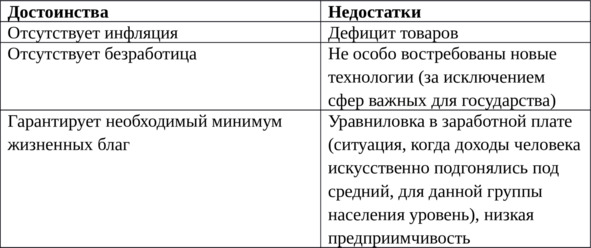

Типы экономических систем

1. Традиционная:

1) Земля и капитал находятся в общинной или государственной собственности.

2) Ресурсы распределяются в соответствии с традициями.

3) Главные вопросы решаются в соответствии с обычаями и традициями.

4) Широкое использование ручного труда, натуральный обмен, экстенсивные технологии (примитивный ручной труд и технологии).

2. Рыночная:

1) Многообразие форм собственности, особое значение частной собственности.

2) Ресурсы распределены рыночными механизмами (спрос, предложение, цена, конкуренция).

3) Главные вопросы решает сам производитель, он же определяет и цену.

3. Командно-административная (плановая):

1) Земля и капитал принадлежат государству, фактически только государственная собственность в стране.

2) Главные вопросы решает государство, оно же определяет цены (так называемое директивное ценообразование).

3) Ресурсы распределяются в соответствии с планами и директивами (указаниями).

4. Смешанная:

1) Признаются и гарантируются все формы собственности.

2) Главные вопросы и цену определяет сам производитель.

3) Ресурсы распределяются по рыночным законам.

4) Часть ресурсов централизуется и распределяется государством.

2.4 Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции

Экономическая деятельность – это совокупность процессов производства, распределения и потребления товаров с целью обеспечения потребностей людей.

Виды экономической деятельности:

1. Производство (например, швейный цех изготавливает 10 наименований одежды). Средства производства – совокупность средств труда и предметов труда (например, станки и оборудование).

2. Распределение (например, в компании по производству мебели работники получают доход в виде заработной платы).

3. Обмен (например, гражданка купила колбасу в магазине).

4. Потребление (например, использование купленной обуви).