Полная версия:

ГРАНАТОМЕТ ЭДУАРД ЛИМОНОВ

ГРАНАТОМЕТ ЭДУАРД ЛИМОНОВ

Евгений Додолев

И от таких проявлений любви к своим ближним

Мне становится страшно за рассудок и нрав

БГ© Евгений Додолев, 2021

ISBN 978-5-0050-3784-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сегодня Лимонов воспринимается как маргинальный политфункционер. А когда то был – в глазах социума – неординарным писателем + супругом экстравагантной певицы Наталии Медведевой, которую не раз арестовывали в Штатах.

За фото – благодарность сотрудникам ИД «Новый Взгляд» и теле-канала «Москва 24» (Александру Авилову, Александру «Кролику» Сивцову, Никите Симонову), Владимиру Веленгурину, Михаилу Королеву, Семену Оксенгендлеру, Dmitry Rozhkov, Руслану Рощупкину, Маргарите Шол.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

У Лимонова появился новый биограф, не очень доброжелательный, но с хорошим архивом. Эту рецензию хочется начать в умершем жанре «пионерских страшилок», которыми пугали друг друга дети на закате советской империи. Теперь пугают другими вещами, например, «бурными девяностыми», и не детей, а взрослых.

В бурные-бурные девяностые в черной-черной Москве была буйная-буйная газета «Новый взгляд». Главредом ее был Евгений Додолев, а одним из авторов – только вернувшийся в Россию из эмиграции Эдуард Лимонов. Спустя почти 20 лет Додолев решил написать о том времени и том Лимонове.

Книга, написанная журналистом, – явление известное и распространенное. Гораздо более редкой является книга редактора. «Лимониана» Евгения Додолева – как раз такая. Тексты самого автора занимают только малую ее часть. Она не столько написана, сколько составлена – воистину редакторское произведение.

Книжку невозможно однозначно определить ни как апологию Лимонова, ни как направленную против него. С одной стороны, здесь есть ряд выпадов и целых текстов, написанных «против» «Эдички». С другой – хватает и хвалебных статей, в первую очередь авторства «духовного сына» Лимонова, в прошлом скандального журналиста в России первой половины 1990-х, а ныне звезды современного искусства и фотографии, гражданина США Ярослава Могутина.

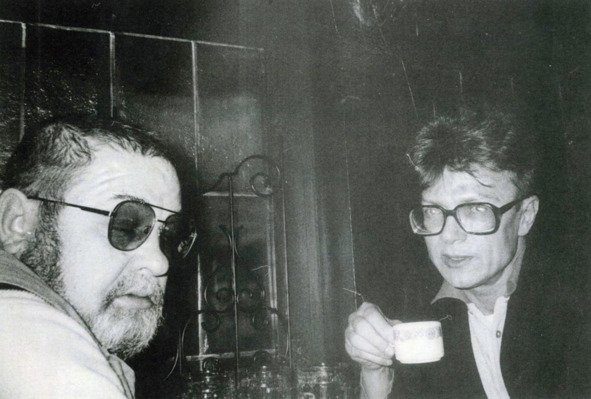

Гинзберг + Могутин.

Но главное – тут опубликовано множество статей самого Эдуарда Вениаминовича середины 1990-х. Даже воспроизведен одни из номеров «Нового взгляда» за 1996 год, полностью отданный под статьи Лимонова.

В конце концов сам факт того, что ему в очередной раз посвятили отдельную книгу, где столько места отдано его собственным текстам, работает на Лимонова.

И вошедшая в этот, по сути, сборник публицистики злобная и примитивная антилимоновская статья Владимира Соловьева или любопытный, но не очень внятный финальный текст самого Додолева «Макабр» с выпадами против героя никак не могут перевесить этого факта.

Додолев колеблется в своем отношении к предмету собственных писаний. В начале обзывает его «маргинальным партфункционером». Подобная категоризация, может, и была объективно справедлива во времена сотрудничества главы «Нового взгляда» с основателем НБП, но сейчас-то уж точно является неверной, вне зависимости от отношения к политактивности вождя нацболов.

Кажется, в чем-то один из капитанов медиабизнеса 1990-х Евегний Додолев так и остался в том, звездном для него времени.

Далее он вспоминает, что, будучи «подмастерьем» Юлиана Семенова, сам участвовал в возвращении Лимонова и его произведений из эмиграции на Родину. И порицает репатрианта за то, что в первой «Книге мертвых» тот отзывается об обожаемом Додолевым мэтре в тональности, где «небрежность граничит с пренебрежением». Следует обширнейшее «алаверды» Семенову от благодарного ученика, где особенно трогательной выглядит ссылка Додолева на пошлейшую и банальнейшую строчку Макаревича: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».

Семенов с Тарковским. Фото из архива Ольги Семеновой.

Автор обвиняет Лимонова в неблагородстве по отношению к отцу Штирлица, который первым опубликовал «Эдичку» в СССР. И тут же, в конце главы, наоборот, вспоминает о подчеркнуто благородном поступке последнего. «…Саша Плешков-младший, сын убитого семеновского зама… рассказал, что после смерти отца на него вышел Эдуард и предложил осиротевшему парню (Саше тогда было всего 19) стать его литературным агентом в России. То есть фактически расписался в готовности оказать финансовую помощь. Сказал, что объяснит подробно, что да как, научит и покажет. Саша тогда этого не понял и отказался. Но потом, post factum оценил лимоновскую оферту». Вот и пойми, то ли «неблагодарный и неблагородный», то ли ровно напротив.

Второе название книги не совсем верно. Речь не о неизвестном, а о подзабытом Лимонове девяностых. Ряд эпизодов «Лимонианы» уже фигурировали в собственных мемуарах писателя: в «Книге мертвых», «Анатомии героя» и «В плену у мертвецов». Большинство «нововзглядовских» публицистических текстов классика можно было найти в любовно сберегающем каждую его строчку «ЖЖ» -сообществе. Так что речь, конечно, не о новом открытии, а о напоминании.

В этом смысле даже более интересными представляются извлеченные из архива и переизданные несколько старых статей Славы Могутина, этого «Лимонова на 30 лет моложе». Настоящий подарок для ценителей богемы и медиабезумия ранних девяностых.

Когда он большим абзацем перечисляет состав гостей тусовки в ЦДЛ, куда как более пестрый и экстравагантный, чем пластмассовая номенклатура путинского гламура, всех этих «молодых тусовщиков, фашистов и журналистов-гомосексуалистов», это полный восторг. Вообще книга способна вызвать острейшую ностальгию по еще неумелому, во многом наивному, но крайне креативному и разухабистому медийному буйству первых постсоветских лет. «Лимониана» – документ десятилетия, которое на наших глазах в массовом восприятии подверглось демонизации и одновременно стало легендарным.

И к слову, некоторые из републикованных здесь боевых лимоновских статей кажутся вполне актуальными и сейчас, например «Лимонка» в правительство» 1994 года, где автор вообще опередил свое время. Она оказалась пророческой.

Представленный здесь Э. Л. – это еще «дотюремный» и «допутинский», Лимонов времен первого периода после возвращения с Запада. Этот человек и автор во многом отличается от нынешнего патриарха литературы и политики, и не только возрастом.

Лимонов в студии ТВ-6.

Интонация, в которой пишет Додолев, тоже отдает ностальгическим, «винтажным» ароматом «ретро». Несмотря на «крутизну» и успешность автора, в своей стилистике он трогательно, мило старомоден. «Сейчас такое не носят».

Как ни парадоксально, но начинает казаться, что голодные, чумазые и (без шуток) бандитские 1990-е были в чем-то более человечным временем, чем последовавшие годы относительного нефтяного достатка и «стабильности».

Из книги невозможно выудить ответ на вопрос, а зачем, собственно, Додолев ее написал. Ведь не из одного же желания преподнести в подарок публике порцию действительно талантливой, первоклассной публицистики 20-летней давности (и авторства не только одного Э. Л.)? И, вероятно, не только затем, чтобы ностальгировать по временам «НВ», который в лучшие времена был действительно весьма ярким и интересным СМИ.

Возникает предположение, что тут сыграл роль шумный успех биографии «Лимонов» Эммануэля Каррера в Европе. Не решил ли один из beautiful people 1990-х Евгений Додолев запрыгнуть в поезд биографов «Эдички», который на всех парах летит к успеху на Западе? Тем более основатель «Нового взгляда» мимоходом упоминает, что еще на рубеже советских времен издавал во Франции «советологические» книги в соавторстве с французскими коллегами. Уже грядет издание книги Каррера в России, и не попытался ли автор «Лимонианы» «сыграть на опережение»?

А может, все проще? И настоящая причина в том, что «маргинальный политфункционер» – это просто самый яркий персонаж из встреченных гламурным функционером элитной медийной тусовки Евгением Додолевым на своем жизненном пути?

Антон СЕМИКИН.ОТ ПРЕЗЕНТЕРА

Вместо предисловия я воспроизвел здесь рецензию на сборник «Лимониана» 2012 года. Спустя семь лет все сказанное выше можно, полагаю, отнести и к настоящему изданию.

Главный вывод, который я сделал, работая над «Лимонианой», – за 20 лет как писатель Э.Л. совсем не эволюционировал. Что, конечно же, никак не уменьшает масштаб его дарования: в творчестве Ивана Бунина и Льва Толстого были двадцатилетние периоды стабильного творчества, не отмеченные сменой манеры.

В комментарии к рецензии на сие «произведение», опубликованной в «Однако», пытливый читатель заметил:

«Авторская (лимоновская) реализация концепции Сент-Экзюпери „Прежде чем писать, надо жить“… Лимонов как литератор представляет собой совершенно уникальное явление, вероятно, чисто русское. Он исхитрился непротиворечиво скрестить в своем творчестве Вениамина Каверина и Генри Миллера. Этим своим жизненным экспериментом Лимонов останется в Истории, по крайней мере в Истории Литературы. А все остальное, по-моему, козьи потягуши».

И вот что еще. «Если ты не был либералом в 20 лет, у тебя нет сердца, если ты не стал консерватором в 40 лет, у тебя нет ума» ©.

Это правда. Именно поэтому так нелепо смотрятся наши сытые буржуа с их аккуратными бородками, животиками, упакованными в добротные кашемировые пальто, итальянские дубленки и престижные пуховики Monclaire на мероприятиях, где, по логике вещей, должны задавать тон пьяные студенты да маргиналы в тертых джинсах и рваных тельняшках. Как в Париже летом 1968 года. Как в Москве августовскими ночами года номер 1991. Именно поэтому испытываешь чувство неловкости за оттюнингованных в «Посольстве красоты» креаклов, созерцая скромные ТВ-репортажи, запечатлевающие гламурные эвенты «креативного класса». И именно поэтому воинственный Лимонов не вписывается в канонический образ уличного бунтаря. В свои 76!

А писатель он и вправду замечательный.

Лучший из ныне живущих, пожалуй.

Говоря об авторских интонациях, в которых исполнена «Лимониана», рецензент упомянул «винтажный аромат ретро», замечая, что, мол, «сейчас такое не носят».

Нет, не носят.

А жаль.

Сегодня Лимонов воспринимается как маргинальный политфункционер. А когда то был – в глазах социума – неординарным писателем и супругом экстравагантной певицы Наталии Медведевой, которую не раз арестовывали в Штатах.

Лимонов всегда шокировал публику. И когда, будучи сертифицированным антисоветчиком, называл Солженицына «расчетливым, хитрым литератором-интриганом, с тяжелой формой мании величия» и когда утверждал, что «так называемые депортации были акциями справедливого возмездия; мудро поступил Иосиф Сталин, знавший Кавказ».

Лимоновские соратники, которые публиковались с его подачи в «Новом Взгляде», тоже генерировали скандал за скандалом. Александр Дугин определил «политический гомосексуализм» как синдром постмодернистической политики. А Владимир Жириновский вообще вступил на страницах нашего проекта в полемику с Лимоновым-Савенко как членом теневого кабинета ЛДПР.

Могутин, 1999.

Ярослав Могутин утверждал, что факт участия Лимонова в теневом кабинете Жириновского объясняется исключительно взаимной сексуальной симпатией друг к другу и публиковал у нас совершенно провокационные реплики на тему «Почему евреи не любят Лимонова?», поскольку вычислил для себя: две темы в одном флаконе – гомофобия + антисемитизм – являются трамплином, с помощью коего он сможет покинуть Россию, как некогда покинул малую родину.

Впрочем, со временем Слава подверстал сюда и чеченскую тематику, что сработало в полный рост.

Могутин записывал беседы не только со своей ролевой моделью Лимоновым, но и бывшей моделью Наталией Медведевой, супругой №3 скандального писателя.

И даже с ее предшественницой, второй женой Эдуарда – поэтессой Еленой «Козлик» Щаповой (Contessa Elena Sciapova de Carli, для нее это был тоже второй брак), которая затем вышла за графа де Карли и которой Лимонов при знакомстве солгал насчет своего возраста… прибавив себе 7 лет (она скептически относилась к молодым). Она Славе рассказывала про его наставника:

«Это был провинциальный юноша, который только что приехал из Харькова, никому не известный. Для него женитьба на мне была большим событием, потому что я была светская дама, а Лимонов в то время шил брюки, и его никто не знал, как поэта. В Москве он был знаменит исключительно шитьем брюк. Но Эдуард мне понравился, я влюбилась в его стихи. Когда я познакомилась с его поэзией, мне это было очень близко, это было похоже на то, чем я занималась в то время. Конечно, он сильно переживал социальное неравенство, существовавшее между нами. Он достаточно самовлюбленный человек, поэтому все это было для него тяжело. Были какие-то эксцессы, истерики, поэтому я просто отказалась ходить с ним в светские дома своих старых приятелей, чтобы не ставить его в дурацкое положение. Конечно, все от него чего-то ждали, смотрели на него через лорнет. И он очень смущался из-за этого, сильно комплексовал. Я была очень богатой, мой муж был одним из самых богатых людей Москвы и официально считался миллионером. И я ушла к Лимонову, у которого не было ни кола ни двора. Нам предоставил свою мансарду Бачурин, и мы ушли жить к нему на чердак».

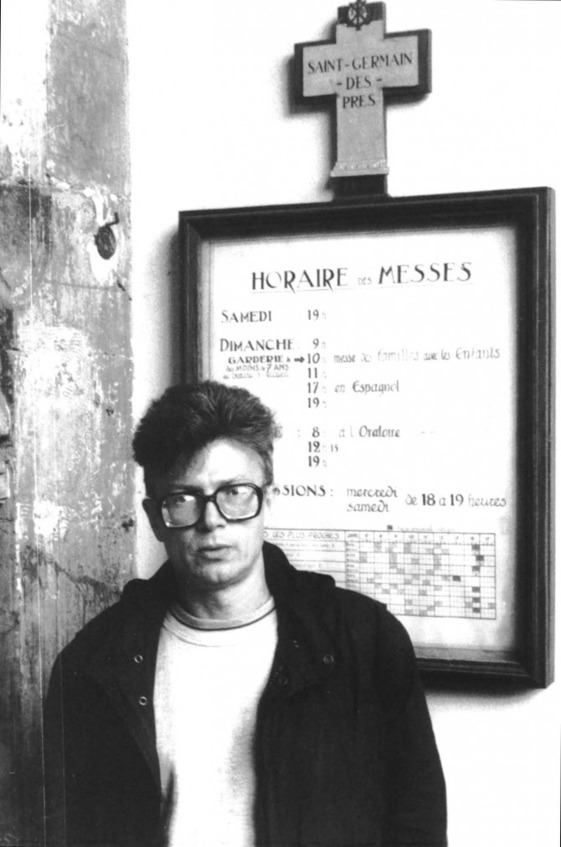

Париж.

Назвать, не мудрствуя лукаво, орган партии нацболов «Лимонкой» посоветовал тот же Могутин и он же, кстати, сочинил один из текстов первого номера – «Без интеллигентов: Утопия». Эти двое были близки как родичи.

Однако позднее, как признался мне сам Могутин, общение свелось лишь к парикмахерским экзерсисам: помимо прочих знаменитостей & знакомых Слава обрабатывал ножницами и голову Лимонова.

После бегства своего воспитанника в США Эдуард обосновался в могутинской квартире на Арбате.

Жилец оставил там все свои вещи, включая бюст Вэна Клайберна и раритетную скрипку (игру на коей он, впрочем, забросил задолго до вынужденной эмиграции, предпочтя совсем другие игры).

Обо всем этом и рассказано в настоящей книге.

Самый интеллектуальный тролль современной сетевой публицистики Сергей Мардан написал: «Расклад такой, любезные мои… Блогерша Ивлева. Та которая „ты знаешь КАКОЙ У НЕГО?“ – 12 млн. просмотров. Будет – 20. А если бы Дудь в кедах не спросил дедушку про негра и миллиона бы не было».

Лимонов в студии ТВ-6. 90-е.

Это про «Лимонов – смерть, Навальный, устрицы» – выпуск проекта «вДудь».

Конечно, у выпуска с коллегой Доренко просмотров тоже больше, но его ведь по ТВ показывают чаще, чем «Эдичку» ©.

То, что делает Дудь рассчитано прежде всего на YouTube-аудиторию, поэтому, конечно, у гостей-блогеров рейтинги жирнее.

Кроме сетевых животных творчество Юрия Александровича бесспорно интересно журналистам:

1) они все (почти) жаждут такого же успеха;

2) никто (почти) не понимает природу феномена.

Присоединяюсь к мнению главреда «Рублевки LIP» Романа Богословского:

«Лимонов сделал Дудя по всей программе. Вениаминович – старый матерый лев. Дудю пока далеко до таких величин. Поэтому он был проглочен Лимоновым запросто. Я когда-то спросил Лимонова – почему вы считаете Собчак пэтэушницей, вы даже сказали ей это в лицо. Он ответил в своей обычной манере – потому что это так, она пэтэушница. Уверен, теперь в команде прибыло: в нее ловко влетел пэтэушник Дудь. Лимонов так ему и сказал: „Вы еще не знаете, как я вас назову после эфира“. К бабушке ходить не надо, чтобы понять – как. И еще одно. Теперь Дудю диктуют, кого приглашать, кого нет. Это явно видно по отсутствию интереса к собеседнику, непочтение к его возрасту и заслугам. А также по плохой подготовке к интервью».

По мне, повторю, дельное наблюдение.

Что, впрочем, никак не уменьшает масштаб проекта «вДудь».

И акцентировало внимание на масштабе Лимонова, действительно великого писателя и яркого общественного деятеля современной эпохи.

СЕМЕНОВ VS ЛИМОНОВ

Дабы избежать упреков в подтасовке фактов, я решил воспроизводить записи без купюр. Многое покажется смешным и даже нелепым, однако кое-что и провидческим окажется.

.

ЕГО ЗВАЛИ ЮЛИК

О стратегической роли титана советской литературы Юлиана Семенова в лимоновской судьбе немногим известно

Когда умирает обычный человек, он больше никому не нужен, кроме близких. Если же уходит человек известный, вокруг него немедленно собирается толпа вроде бы друзей, тон в которой, как правило, задают случайные попутчики большой жизни & люди, с которыми покойный расстался задолго до своей смерти. Они засиживают образ усопшего своими воспоминаниями, словно голуби памятник. Таким образом забвение получается частичным – заслуги забываются, а обстоятельства жизни обрастают интерпретациями.

Семенов любил повторять:

«Не бойтесь верить людям – потому что даже если вы в них разочаруетесь у вас останутся счастливые воспоминания о месяцах и годах дружества».

Разочаровавшись, он расходился с людьми, не опускаясь при этом до критики. Так было с поэтом Евгением Евтушенко, с политобозревателем Генрихом Боровиком, с журналистом Андреем Черкизовым, с диссидентом Анатолием Гладилиным… Семенов никогда не говорил худо о тех, с кем расходился, но эти «бывшие» и поныне (за вычетом, само собой разумеется, усопших) обильно делятся своими воспоминаниями о нем.

Юлиан Семенов. 70-е.

Не оч лояльно отозвался об усопшем и Эдуард. В своей «Книге мертвых» Эдуард писал:

«С Юлианом Семёновым я познакомился в Париже в конце 1988 года… Если от бульвара Монпарнас добраться до площади Денфер-Рошро, там недалеко и улица со странным названием Томб Иссуар. «Томб» – это могила и по-английски, и по-французски. Кто такой или такая Иссуар, никто мне никогда не смог объяснить. Там на улице Могилы Иссуар жил тогда в доме 83, ателье А-2, пожилой американский верзила по имени Джим Хайнц. Именно у него в ателье-два я и познакомился с Юлианом Семёновым… Джим купил себе ателье (они специально строились для художников: крупные окна и все удовольствия) ещё в 60-е годы. Тогда можно было купить ателье за копейки – утверждал он. Джим Хайнц – писатель, театральный постановщик (по-моему, это он положил начало Эдинбургским фестивалям), постановщик художественных порнофильмов, друг знаменитых людей, от Джона Леннона до вот Юлиана Семёнова… Абсолютная беда России, на мой взгляд, состоит в том, что из неё сосут кровь семьи, подобные семье Боровиков или Михалковых и прочих вельмож… Генрих Боровик, председатель Советского Комитета защиты мира, родил двоих: Артёма и дочку Марину. Дочка вышла замуж за Диму Якушкина, сына КГБэшного генерала. Дима Якушкин, как и подобает сыну КГБэшного генерала, работал журналистом в Париже. К этому ещё следует добавить, что жена Артёма Боровика – Вероника Хильчевская – тоже не безродная девушка. Её отец был представителем СССР в ООН, а первый муж был тоже мальчиком-мажором – сыном политического обозревателя Томаса Колесниченко. Одно из первых интервью со мной в русской печати, в газете «Московские новости», опубликованное чуть ли не в 1988 году, было взято у меня Дмитрием Якушкиным.

Семенов у могилы Троцкого.

Позже я потерял его из виду, и выплыл он вновь уже в качестве пресс-секретаря Президента Ельцина. Когда в декабре 1998 года Министерство юстиции отказало в регистрации Национал-большевистской партии, я достал его домашний телефон и позвонил. Что называется, «голод не тетка», или «любовь зла – полюбишь и козла». Подошла дочь Боровика – Марина и довольно мило поговорила со мной. «Я ничего от Димы не хочу, – сказал я, – мне бы совет получить». – «Я сейчас ухожу, еду как раз встречаться с Димой, – сказала жена Якушкина. – Мы едем на банкет. Позвоните в 11:30, мы будем дома, он подойдёт к телефону. Кстати говоря, мы живём рядом с редакцией вашей газеты, часто проходим мимо ваших мальчиков». В 11:30, когда я позвонил, у них был включён автоответчик. Я оставил свой номер телефона. Жду его звонка и по сей день. Хотя он уже не пресс-секретарь Ельцина. Мальчики-мажоры… В 1990-м, в ноябре, после передачи «Камертон» прямо в студии Боровик познакомил меня с телеведущим Любимовым. Вот ещё один мальчик-мажор. Папа – большой советский разведчик. Они такие все крупные, эти ребята, мясистые. Вспоминаю своего босса, наглого Питера Спрэга, оглоблю здоровенную:

«Скажите, Питер, – спрашиваю я у него, мы сидим на кухне, – почему американцы такие здоровенные?» – «Бифштекс каждый день в трёх поколениях – вот и весь рецепт, Эдвард, – отвечает он и бросает газету на стол, встаёт. – У вас в России едят мало мяса», – смеясь, покидает кухню.

Но в семьях Боровиков, Михалковых или Любимовых ели каждый день это пресловутое мясо и в более чем трех поколениях! Вот детки и вымахали все такие здоровые и мясистые. На всех мяса в России, правильно, Питер, не хватало, и если кто-то ел его ежедневно, то в прямом смысле вырывал его из других ртов.

Додолев и Боровик, 1995.

Нет, я не испытываю личной неприязни к этим ребятам, я испытываю классовую ненависть… Помню, Боровик устроил для меня ужин в «кооперативном» ресторане на Лесной улице. Тогда этот ужин не показался мне необычным, но сейчас, когда больше половины его участников мертвы, этот ужин выглядит в ином свете. Мертвенно-бледным кажется он мне, ужином мертвецов. Боровик с женой приехали за мной на машине и привезли в ресторан. Сам зал ресторана находился в полуподвальном помещении, столиков было немного. Было в изобилии мясо и много зелени – свежие помидоры, огурцы, лук, кинза. Боровик объяснил, что это не парижский, конечно, ресторан, но здесь есть свежие овощи, мясо и нет бандитов. Я сказал, что в Париже хожу в рестораны, только если меня приглашают издатели или ещё кто, кому что-то от меня нужно. Я плохо разбирался тогда в персоналиях России, я не знал, кто есть кто и потому не мог оценить тогда, какая там компания собралась. Долго я там не пробыл, у меня был ранний утренний авиарейс в Париж. Помню, что провожать нас вышел длинноволосый, как мне показалось, пегий человек в очках. Он сказал, что клятвенно обещает, что пригласит меня на своё телевизионное шоу. И дал мне визитку, а я, вежливый, продиктовал ему свой телефон там же, у входа в ресторан. В квартире на Герцена я поглядел на визитку. Там значилось: «Листьев Владислав». Позднее, когда он погиб, я пытался осмыслить его смерть и понял, что значения его смерти мне не понять. Я полагаю, он был неоригинальным и не-темпераментным тележурналистом. Скажем, Невзоров в своё время был много более интересным тележурналистом. Его репортаж, где он суёт микрофон умирающему от ранения в живот молодому бандиту с калмыцкой физиономией, вызвал, помню, зависть французских коллег. Часть репортажа продемонстрировало французское телевидение, по-моему, канал «Арте» с завистливой ремаркой, что в прекрасной Франции показать такое французу не позволили бы власти, блюдущие нравственность граждан. Невзоров чуть ли не жмет на живот умирающего и спрашивает: «Больно?» А парень вдруг тут же и преставился. Последний хрип, конвульсия. В сравнении с такими репортажами Листьев – мыльный пузырь. Модные толстые ребята-мажоры (в школах таких дразнят «сало» или «пузо») на самом деле герои попсы. Они – подделка, слабый раствор. Толстый мальчик Боровик – слабый раствор феодала Семёнова».

Небрежность, граничащая с пренебрежением – вот лимоновская тональность. Впрочем, за давностью лет все это особого значения не имеет. Страна по-прежнему зачитывается детективами Семенова – стране никто не указ. И все, что говорят представители нашей либеральной интеллигенции, а она Семенова никогда не жаловала, благодарный читатель благополучно пропускает мимо ушей. Памятник Семенову в лице разведчика Максима Исаева не рукотворен. Увы, настоящего памятника создателю Штирлица никто пока не воздвиг. Впрочем, такова судьба и семеновских героев – они совершают незримые подвиги, за которые Родина не воздает.