Полная версия:

Бои на фронте искусства. Екатеринбургские свободные художественные мастерские. 1919–1923

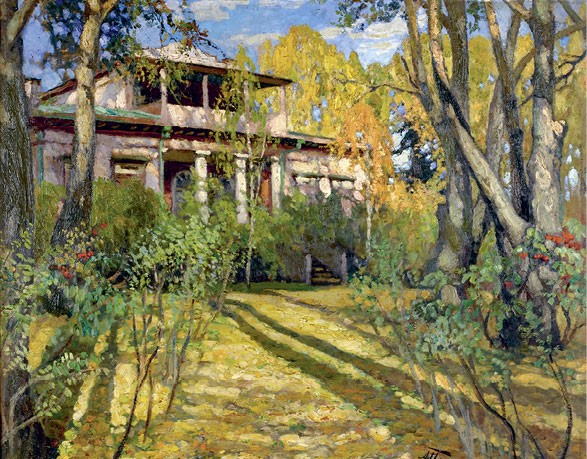

Парамонов А. Н. Осенний пейзаж. 1910. Картон, масло. 77,5 × 92.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Специфика художественно-промышленной школы сказывалась на постановке учебных задач. Так, рисунок гипсовых форм и натюрмортов выполнялся длительное время с тщательной проработкой всех деталей. При работе с натурщиками учащиеся создавали лишь кратковременные наброски, стремясь точно передать конструкцию фигуры, пропорции, движения. Стоит отметить, что гипсы чередовались с постановками из предметов быта и растений, а помимо занятий в классе практиковались зарисовки живой природы. Важной задачей для художественно-промышленной школы было использование рисунка в практике, при создании декоративно-прикладных произведений из камня и металла. Упражнения по стилизации начинались с простейших геометрических и растительных орнаментов и заканчивались созданием сложных композиций. Преподаватель Парамонов был поклонником «русского стиля», считал, что народное искусство содержит замечательные образцы выразительной стилизации формы, и обращал на это внимание учеников: «Ну смотрите, какая прелесть: вот расписные дуги, туески, дубленные шубы, кушаки, домотканые платья, пояски – ведь это высокое творчество нашего талантливого народа, и какое оно самобытное! Вот где мы, художники, должны учиться и черпать красоту, гармонию красок»[30].

Несмотря на то что живопись как самостоятельная дисциплина отсутствовала в учебной программе ЕХПШ, учителя школы понимали важность преподавания ее основ. Николай Сазонов, учившийся в 1911–1916 гг., рассказывал: «Парамонов охотно делился с нами своими творческими планами, рассказывал, над чем работает в данный момент. Иногда он приглашал нас к себе в мастерскую. Весной и осенью Александр Никитич ходил с нами на этюды, где сам много писал, но успевал взглянуть и на наши работы. ‹…› Маленькая группа энтузиастов-живописцев в шесть-семь человек с жадностью работала на природе, ловила каждое слово, указание своего учителя»[31].

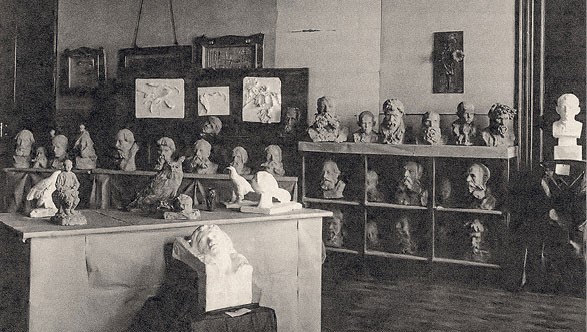

Выставка скульптурных работ учеников ЕХПШ.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1907–1910 гг.

Скульптуру преподавал Теодор Эдуардович Залькалн (в ЕХПШ он был известен под фамилией Гринберг), имевший большой опыт работы с разными материалами: бронзой, гранитом, фарфором. Окончив ЦУТР, Залькалн первое время специализировался на декоративной живописи и гравюре. В дальнейшем он продолжил образование частным образом в Мюнхене и Париже, под влиянием Родена начал заниматься пластикой. В учебной программе школы урокам скульптуры отводилось недостаточное количество часов, но Залькалн сумел увлечь учеников, проводил дополнительные занятия, поощрял творческую работу. Иван Шадр рассказывал, что был ранее изгнан из класса лепки «за неспособность», а Теодор Эдуардович, осмотрев его работу, отметил «настоящее скульптурное чутье» и дал совет: «Вам нужно штудировать природу. Если вы будете работать, из вас выйдет прекрасный скульптор!»[32] По воспоминаниям: «Постановку ученики подбирали по своему вкусу, он следил за лепкой, сравнивал ее с моделью, объяснял ошибки. Чаще всего говорил: „Строже. Проще. Чище“»[33]. Параллельно с педагогической деятельностью Залькалн работал как скульптор и создал ряд интересных произведений. Небольшие фигуры по его моделям отливались в бронзе в литейной мастерской школы.

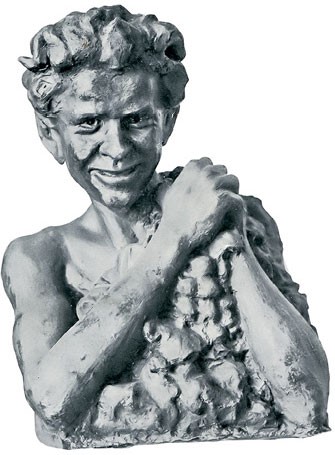

С 1908 г. уроки скульптуры давал выпускник Строгановского художественно-промышленного училища Владимир Алексеевич Алмазов. Будущие камнерезы и литейщики под его руководством работали над скульптурным оформлением Екатеринбургского оперного театра, а Николай Захваткин и Андрей Узких помогали ему в создании проекта памятника Минину и Пожарскому. Модель памятника продемонстрировали в ЕХПШ в 1912 г. В этом же году Алмазов выполнил бюсты Виссариона Белинского, Дмитрия Мамина-Сибиряка и Федора Решетникова. Вспоминая любимого преподавателя, Захваткин писал: «Он был взыскательным во время занятий, зато после занятий это был чарующий и добрейший человек, он всячески нам содействовал, помогал, чтобы мы из-за материальных затруднений не бросили учебу в школе. Он устраивал нас по очереди копировать с печатных афиш большие рекламы для торгующих магазинов и кинотеатра…»[34]

При поддержке директора Рупини в школе было организовано Товарищество молодых художников, которое должно было побудить учеников (будущих ювелиров и камнерезов) к творческим занятиям живописью и графикой. Тем не менее отношение молодежи к директору было неоднозначным. Сазонов в своих воспоминаниях жаловался: «Внешне Рупини был всегда подтянут, одет по форме и казался выхоленным барином. ‹…› Он преподавал теорию теней и перспективу; на его уроках была железная дисциплина. ‹…› Он не любил повторять сказанное, был не в меру строг. ‹…› Иногда рассердится на ученика, закричит на весь класс, затопает ногами и страху на нас нагонит»[35].

Основная задача школы – подготовить квалифицированных мастеров декоративно-прикладного искусства – решалась благодаря большой самоотдаче педагогов, которые сами совершенствовали свои познания и разрабатывали новые учебные программы. Возглавлявший чеканную мастерскую Николай Александрович Вьюнов начинал как живописец (окончил мастерскую Репина в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств), однако это не помешало ему разобраться в специфике художественной промышленности. По свидетельству Яркова: «В чеканной мастерской учащиеся усваивали технические приемы ковки и пропиловки на простых вещах, после чего чеканили плоские рельефы на меди ‹…›. Освоив чеканку на плоскости, ученики приступали к работе на сферических поверхностях по серебру и отлитой бронзе. ‹…› Кроме того, учащиеся выполняли вещи по собственным рисункам»[36]. В Екатеринбурге Вьюнов увлекся эмальерным искусством и в 1911 г. был командирован за границу «для усовершенствования в эмальерном деле и с целью знакомства с постановкой преподавания в художественно-промышленных школах и мастерских на Западе»[37].

Работа скульптурного класса ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

Открывшаяся благодаря Вьюнову эмальерная мастерская быстро добилась заметных успехов: «На занятиях в эмальерной мастерской учащиеся знакомились с различными способами эмалировки. Начиналась работа с монтировки, обработки медных и серебряных пластин, одновременно учили работать с перегородчатой, выемчатой и лиможской эмалью. ‹…› На юбилейной школьной выставке 1913 г. экспонировались ларцы Б. Ф. Лалетина, А. А. Кудрина и подвески, выполненные Н. А. Захваткиным. Школа иногда выполняла заказы – делала эмалевые оклады для икон»[38].

Алмазов В. А. Девочка. Нач. ХХ в. Бронза, литье. 38 × 19 × 12.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Наряду со столичными художниками-педагогами в школе преподавали и местные мастера декоративно-прикладного искусства, они вели практические занятия по обработке камня, металла, дерева. Первое время камнерезную мастерскую возглавлял Александр Николаевич Трапезников – авторитетный на Урале камнерез, чьи произведения не раз экспонировались на международных выставках. Он демонстрировал ученикам авторские приемы и подходы в обработке камня. Так, в процессе обучения Трапезников выполнил уникальную вазу из «редкого экземпляра дымчатого горного хрусталя, около двадцати фунтов весом, естественные грани которого были отшлифованы, и кристалл почти в целом виде был оправлен в серебряную отделку с порфировым пьедесталом»[39]. Изделие мастера вместе с работами учеников демонстрировалось на международной выставке в Турине (1911). Учащиеся восхищались профессионализмом и человеческими качествами Трапезникова: «Он относился к ученикам как отец, не кричал, не ругался, всегда с лаской, с вниманием объяснял задание и обязательно спросит: „Понял? Делай!“ Учащихся не звал по фамилии, а по имени…»[40] Столярной мастерской руководил специалист «по резному делу» Дмитрий Антонович Болтянский, чеканной – выпускник Строгановского художественно-промышленного училища Евгений Карлович Маркевич. Важной частью учебного процесса стала практика на уральских заводах.

Преподаватели и ученики ЕХПШ. 1913. Фотоателье братьев Козловых. Екатеринбург.

Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера

В 1913 г. директором Екатеринбургской художественно-промышленной школы стал Владимир Михайлович Анастасьев, окончивший Строгановское художественно-промышленное училище и естественное отделение Московского городского народного университета А. Л. Шанявского. Он неоднократно принимал участие в организации и устройстве общешкольных выставок в России, регулярно совершал поездки для изучения памятников русской старины, публиковал научные и публицистические статьи. Екатеринбургский краевед Леонид Каптерев, хорошо знавший Анастасьева, свидетельствовал, что для уральской художественной среды он «был крупным искусствоведом, объездившим всю Европу и изучившим de visu творения великих мастеров, а самое главное – умным, образованным и отзывчивым живым человеком, привлекавшим к себе всех»[41]. Благодаря новому директору в школе начали готовить учителей рисования, были открыты классы архитекторов и чертежников-конструкторов. В годы Первой мировой войны в литейной мастерской начали выполнять заказы военного ведомства.

Общественность Екатеринбурга активно обсуждала проблемы школы, в местной прессе появлялась не только информация о ситуации внутри ЕХПШ, но и критические статьи о методике преподавания. У любителей изобразительного искусства популярностью пользовались проходившие в школе выставки работ учеников и преподавателей. Отзывы об этих выставках в городских газетах порой были довольно критическими: «Выставка работ учеников художественно-промышленной школы в этом году поражает своей сухостью, академичностью. В ней всецело отразилась та борьба старого с новым, которая нещадно ведется в крупных художественных центрах России – Петербурге и Москве, в которых уже сказалась победа новых путей, новых форм, новых приемов»[42]. Интерес к художественной жизни в столицах поспособствовал организации в школе выставок московских художников, которые прошли в 1911–1913 гг. Интеллигенция ценила тематические и праздничные вечера, которые проходили в ЕХПШ. Для проведения подобных мероприятий помещения украшали специально написанными живописными панно, а порой и «статуями греческих богов и богинь, изготовленных под руководством преподавателя Алмазова»[43]. Праздничное действо включало выступления приглашенных артистов и музыкантов, «живые картинки», которые учащиеся разыгрывали вместе с преподавателями, демонстрацию репродукций произведений живописи, скульптуры и архитектуры с помощью «волшебного фонаря».

Творческие работы учеников школы экспонировались на Международной строительно-художественной выставке в Петербурге (1908), на всероссийских и международных выставках в Казани (1909), Екатеринославе (1910), Турине (1911), Петербурге (1912), Киеве (1913), Лионе (1914), были отмечены дипломами и золотыми медалями. В газете «Уральский край» писали, что школа «сыграла громадную роль в художественно-промышленной жизни Урала, придала форму, вкус и стиль кустарному промыслу»[44]. Выпускники ЕХПШ – камнерезы и ювелиры – были востребованы в известных ювелирных компаниях, включая фирму Фаберже (Петр Дербышев, Петр Кремлев, Иван Семеряков). Выпускниками Екатеринбургской школы были не только мастера декоративно-прикладного искусства, но и графики, живописцы, скульпторы, чье творчество определяло развитие художественной жизни региона в последующие десятилетия. Среди них: Иван Шадр, Иван Слюсарев, Александр Кудрин, Николай Сазонов, Андрей Узких, Леонид Елтышев, Петр Таежный, Александр Жуков, Борис Лалетин, Николай Захваткин.

Деревянное резное зеркало. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

Деревянный ларец с металлическими накладками. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

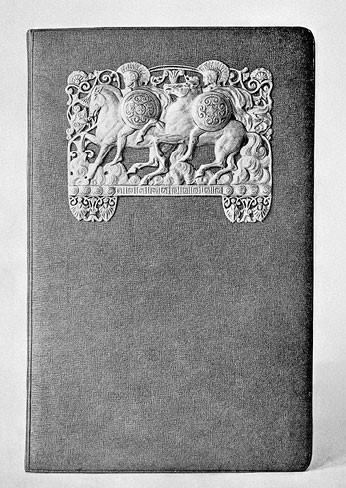

Бювар с серебряной накладкой. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

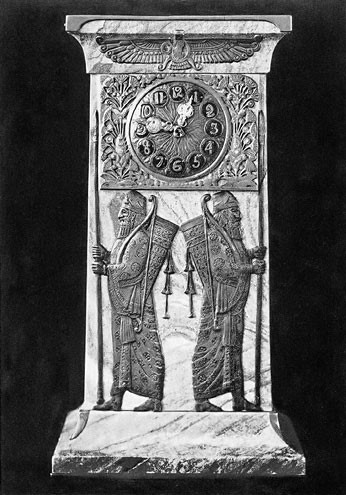

Мраморные часы с бронзой. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

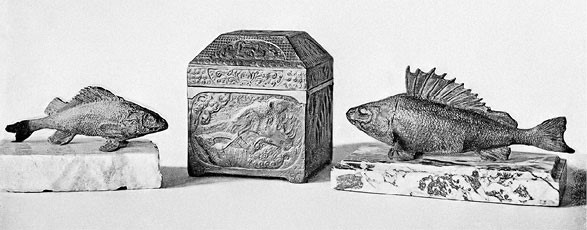

Медный ларец и литье из бронзы. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

Резные работы из яшмы. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Фотография из Отчета ЕХПШ за 1911–1913 гг.

Деревянный ларец. Изделие мастерских ЕХПШ. 1911–1913.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Ган Ал., Моргунов А., Малевич К. Задачи искусства и роль душителей искусства // Анархия. 1918. № 25. 23 марта.

2

Создателем термина был знаменитый художник и критик Александр Бенуа. Весной 1910 г. в рецензии на выставку Союза русских художников он разделил всех участвовавших в ней живописцев на авангард, центр и арьергард. См.: Вакар И. Первое объединение раннего авангарда // Третьяковская галерея. 2005. Специальный выпуск. БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ. С. 16.

3

Пощечина общественному вкусу. Сборник. М.: Изд-во Г. Л. Кузьмина, 1912.

4

Высказывание А. Н. Бенуа о художниках «Бубнового валета». См.: Бенуа А. Н. Художественные письма. Трудно ли? // Речь. 1913. 12 апреля.

5

Пощечина общественному вкусу…

6

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 3.

7

Манифесты итальянского футуризма. Собрание манифестов / Перевод В. Шершеневича. М.: Типографiя Русскаго Товарищества, 1914. С. 7.

8

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 3.

9

Луначарский А. В. Об отделе изобразительных искусств // Об искусстве: в 2 т. / Сост. и прим. И. А. Сац, А. Ф. Ермаков. М.: Искусство, 1982. Т. 2. С. 80.

10

Крусанов А. В. Русский авангард: 1917–1932 (Исторический обзор). В 3 т. Т. 2. Футуристическая революция (1917–1921). М., 2003. Кн. 1. С. 40.

11

КПСС в резолюциях. М., 1954. Ч. 1. С. 451.

12

Альтман Н. И. Футуризм и пролетарское искусство // Искусство коммуны. 1918. 1 декабря.

13

Клюн И. В. Мой путь в искусстве. Воспоминания. Статьи. Дневники / Сост., вступ. и прим. А. Д. Сарабьянов. М.: Русский авангард, 1999. С. 424.

14

Тугендхольд Я. А. Искусство Октябрьской эпохи. Л., 1930. С. 18–19.

15

См.: Смекалов И. В. «От имени УНОВИСА…». Документы о миссионерском путешествии Казимира Малевича и Эль Лисицкого в Оренбург (лето 1920 года) // Архив Н. И. Харджиева. Русский авангард: материалы и документы из собрания РГАЛИ / Сост. А. Е. Парнис; под ред. А. Д. Сарабьянова. Т. 2. М.: РГАЛИ, 2018. С. 140.

16

Малевич К. С. Уновис // Искусство. Витебск. 1921. № 1. С. 10.

17

Сазонов Н. С. Записки уральского художника. Л.: Художник РСФСР, 1966. С. 62.

18

Воспоминания о скульпторе Эрьзе / Сост. Г. С. Горина. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 1972. С. 134.

19

См.: Сутеев Г. О. Скульптор Эрьзя. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 1968; Пудваль А. Р. Здравствуй, Эрьзя! // Урал. 1976. № 5. С. 122–138; № 6. С. 106–125.

20

Нехорошев Ю. И. На переднем крае борьбы 20-х годов // Художник. 1963. № 10. С. 58–59.

21

Павловский Б. В. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. М., 1975. С. 9.

22

Ярков С. П. Екатеринбургская художественно-промышленная школа и некоторые проблемы художественного образования в России на рубеже XIX–ХХ вв.: автореф. дис. … канд. искусствовед. Л., 1974. С. 7.

23

Зрители могли увидеть произведения И. К. Айвазовского, А. П. Боголюбова, Б. П. Виллевальде, А. Д. Кившенко, А. И. Корзухина, Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерского, В. Г. Перова, Г. И. Семирадского, И. И. Шишкина, а также скульптуры П. К. Клодта. См.: Каталог Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. Уральского Общества Любителей Естествознания в г. Екатеринбурге. Екатеринбург, 1887.

24

Наряду с Академией художеств подготовку художников декоративно-прикладного искусства осуществляли в Рисовальной школе в отношении к искусствам и ремеслам, основанной С. Г. Строгановым в 1825 г. в Москве. В Петербурге с 1839 г. действовала Рисовальная школа К. Х. Рейссига, целью которой было развитие художественного вкуса среди промышленников и ремесленников, а с 1876 г. – Центральное училище технического рисования барона А. И. Штиглица.

25

Пузанов С. И. Рукопись критической статьи на статью Пудваля А. Р. «Здравствуй, Эрьзя!». 16 декабря 1976 г. // Объединенный музей писателей Урала. Ф. 85. Оп. 1. Д. 90. Л. 19.

26

Пузанов С. И. Рукопись критической статьи на статью Пудваля А. Р. «Здравствуй, Эрьзя!». 16 декабря 1976 г. // Объединенный музей писателей Урала. Ф. 85. Оп. 1. Д. 90. Л. 19.

27

Устав Екатеринбургской художественно-промышленной школы // РГИА. Ф. 25. Оп. 4. Д. 486.

28

Уральская жизнь. Екатеринбург. 1902. 8 декабря.

29

В. В. Коновалов преподавал в студии живописи и рисования при Саратовском обществе любителей изящных искусств (с 1889 г.), Боголюбовском рисовальном училище в Саратове (1887−1906). Среди его учеников – А. Т. Матвеев, В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов.

30

Сазонов Н. С. Записки уральского художника… С. 36.

31

Сазонов Н. С. Записки уральского художника… С. 35–36.

32

Воронова О. П. И. Д. Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе. М.: Изобразительное искусство, 1978. С. 64.

33

Воронова О. П. И. Д. Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе. М.: Изобразительное искусство, 1978. С. 64.

34

Захваткин Н. А. Воспоминания художника // Герценка: Вятские записки. Киров, 2011. Вып. 20. С. 231.

35

Сазонов Н. С. Записки уральского художника… С. 28.

36

Ярков С. П. Художественная школа Урала. Екатеринбург: Екатеринбургский художник, 2002. С. 51.

37

РГИА. Ф. 25. Оп. 4. Д. 486. Л. 234.

38

Ярков С. П. Художественная школа… С. 51.

39

Отчет школы за 1910–1911 год. Екатеринбург, 1912. С. 8–9.

40

Сазонов Н. С. Записки уральского художника… С. 45.

41

Каптерев Л. М. Екатеринбург в 1918–1919 годах. Отрывки из воспоминаний о Гражданской войне // Свердловский областной краеведческий музей им. О. М. Клера. Ф. 2. Оп. 1. Д. 289. Л. 14.

42

Уральская жизнь. Екатеринбург. 1907. 29 мая.

43

Уральская жизнь. Екатеринбург. 1908. 18 декабря.

44

Уральский край. Екатеринбург. 1909. 2 августа.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов