Полная версия

Полная версияНемецкое предпринимательство в хозяйственном комплексе Юга России, 1868-1934 гг.

27 января 1903 г. накануне переговоров о возобновлении торговых отношений с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией Николаем II было утверждено предложение Государственного Совета «Об ограничении торговых прав подданных иностранных государств, не представляющих русской торговле и мореплаванию равноправности с торговлей мореплаванием наиболее благоприятствуемой страны», носившее секретный характер. Законом вводились репрессивные меры в отношении тех государств, которые не «предоставят фактически русской торговле и мореплаванию равноправности с торговлей и мореплаванием наиболее благоприятствуемой державы»226, если бы переговоры не увенчались успехом.

Сроки рассмотрения документов и «чиновничий произвол» отрицательно влияли на развитие акционерного дела в Российской империи. Прогрессивно настроенные промышленники, ученые, государственные деятели призывали упростить систему регистрации иностранных акционерных компаний227, считая иностранный капитал «необходимым двигателем промышленного прогресса».228 Длительная процедура рассмотрения ходатайств и прошений вынуждала предпринимателей заранее заботиться о предотвращении различных затруднений. Примером может служить учреждение Екатеринославского машиностроительного общества. Руководство завода, подав документы на получение разрешения заниматься предпринимательской деятельностью, в течение года вело его строительство на земле, приобретенной подданным Германии инженером Паулем Томасом. После того, как было получено «Высочайшее разрешение» акционерная компания выкупила земельный участок и продолжила строительство предприятия.229

О важности разработки новых законов в торгово-промышленном секторе для привлечения иностранных инвестиций писал в 1909 г. Ю.П. Гужон230: «Иностранный капитал ждет теперь хороших условий, и как только страна таковые выработает, он польется широкой волной. Поэтому правительству и обществу надлежит сделать все возможное, чтобы облегчить иностранному капиталу его начинания в России, оградить риск его представителей ясными, точными и справедливыми законами».231

Однако экономические реалии показывали обратное: ограничительные нормы законодательства можно было обойти путем утверждения устава русского акционерного общества или условий деятельности компании через Совет министров. В частности, чтобы приобрести землю в местности, закрытой для иностранного землевладения, компаниям достаточно было иметь в качестве заведующего недвижимыми имуществами русского подданного. К тому же иностранцы могли приобретать акции любых акционерных компаний для участия в их деятельности, так как это способствовало уходу от законодательных ограничений.232

О возникновении подобной ситуации С.Ю. Витте предупреждал еще в 1899 г. управляющего делами Комитета министров А.Н. Куломзина. Он признавал нужным и полезным участие русских подданных в правлениях иностранных акционерных компаний, «когда оно не является номинальным и, напротив, того оно, безусловно, вредно и обидно для русского дела, когда назначения эти являются навязанными синекурами».233 С.Ю. Витте призывал с особой осторожностью предъявлять требование об обязательном назначении русских подданных в состав администрации промышленных обществ.

Создание законодательной базы, регулирующей деятельность иностранных предпринимателей на территории Российского государства, несмотря на свой ограничительный характер, способствовало тому, что с 1910 г. иностранные инвестиции «прямо хлынули в страну».234 Именно поэтому М.И. Мышь писал: «… иностранцы не могли жаловаться на негостеприимство России. И если в последнее 25-летие изданы некоторые ограничительные для них постановления на владение недвижимыми имуществами в пограничных губерниях, то в этом следует винить те обострившиеся международные политические отношения, которые сложившись против интересов России, вынуждали русское правительство быть настороже и принять необходимые меры для охранении безопасно своих границ».235

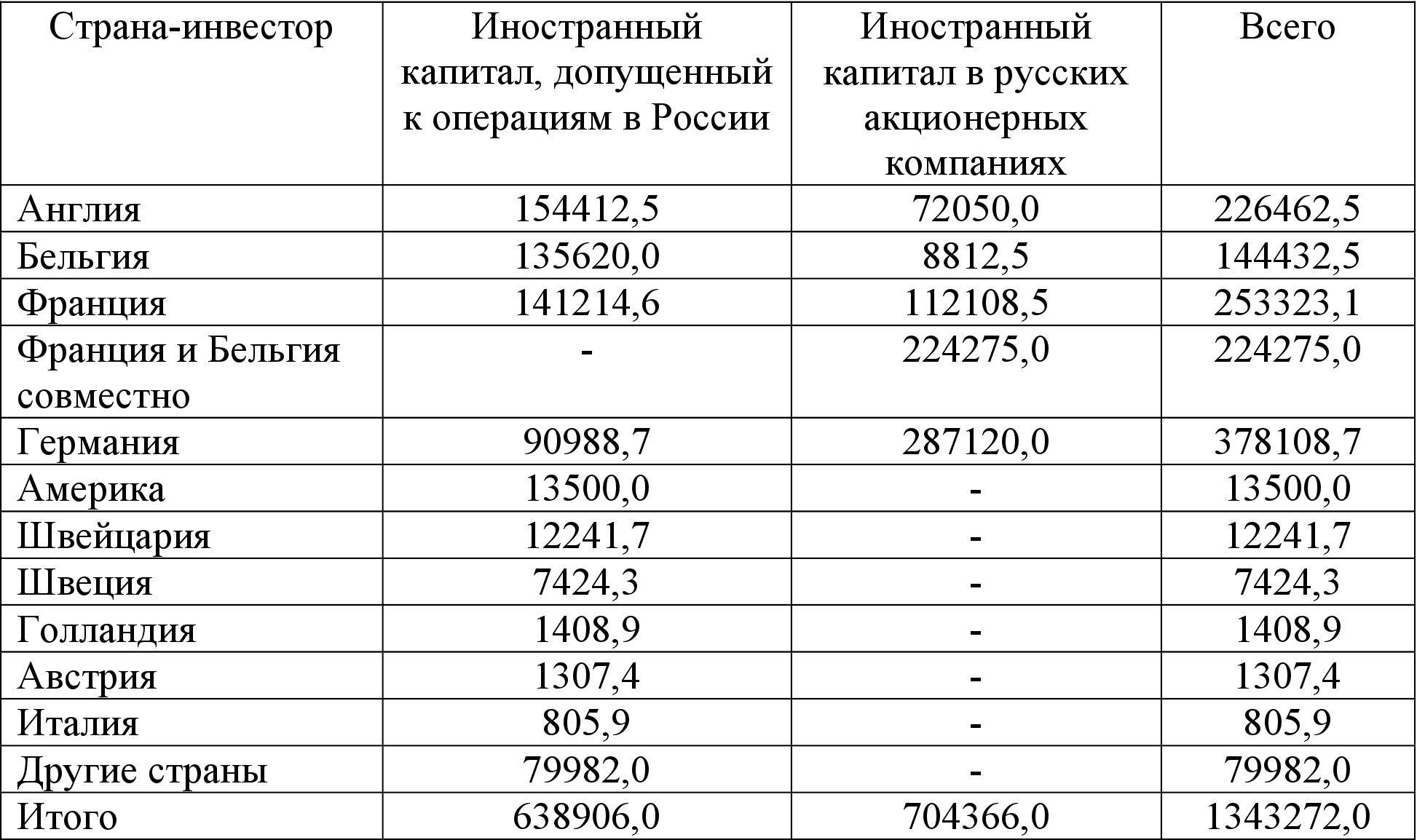

Присутствие иностранного капитала можно обнаружить практически во всех отраслях российской промышленности: от металлургической и каменноугольной до коммунального хозяйства. К тому же в процентном соотношении вложения иностранцев иногда превышали российские. В частности, в 1912 г. добыча каменного угля на акционерных предприятиях с исключительно иностранным капиталом составляла 70% всей добычи Донецкого бассейна; в 1913 г. выплавка чугуна на заводах иностранных предпринимателей составляла 67% от производства чугуна на Юге России; производство готовых изделий железоделательной промышленности – 58% всего южнорусского производства.236

Таблица 1.1

Иностранные капиталовложения в промышленность России на 1913 г. (тыс. руб) 237

По вышеприведенной таблице видно, как распределялся капитал по странам инвесторам (см. табл. 1). Наиболее крупные капиталовложения в российскую промышленность делали Англия, Бельгия, Франция, Германия. Однако организационные формы участия иностранного капитала были различными. Французский и бельгийский капитал наряду с созданием собственной компании приобретал акции русских обществ; германский капитал 1/4 отводил на создание собственных компаний, а на 3/4 вкладывался в русские акционерные общества; английский капитал 2/3 капитала инвестировал в создание своих предприятий.238

Рассмотрев правовые основы деятельности иностранных предпринимателей в Российской империи, можно сделать вывод, что в основу законодательного регулирования предпринимательской деятельности был положен принцип равноправия между иностранными и российскими предпринимателями. Ограничения в праве осуществления предпринимательской активности носили или общегражданский характер, или были направлены на защиту государственных интересов.

Главными препятствиями были несовершенная система открытия обществ и дискриминационные законы в отношении евреев России и в меньшей степени иностранцев. Кроме того, иностранным обществам требовалось получить разрешение военного министра на производство промышленной деятельности в Области Войска Донского, так как данная территория подчинялась военному ведомству. Стремление открыть предприятия в динамично развивающемся южном регионе и желание обойти различные препятствия приводило к уловкам со стороны предпринимателей, которые оставляли русские названия обществ, включали в состав правлений фиктивных лиц, имевших русское гражданство.

1.2. Правовое регулирование иностранного предпринимательства в годы Первой мировой войны

Внешнеполитические отношения России и Германии стали быстро ухудшаться после Берлинского конгресса. В конце 1878 г. между государствами началась «война» – сначала газетная, а затем таможенная.

Если первую войну можно было не принимать всерьез, то вторая имела тяжелые последствия для обеих стран. С января 1879 г. в Германии был запрещен ввоз скота из России и подняты таможенные пошлины на хлеб. В то же время Россия предприняла ответные действия – повысились пошлины на германские промышленные товары. К 1881 г. стало ясно, что таможенная война нанесла ущерб обеим державам, разрушив их традиционные и взаимовыгодные экономические связи. В результате по инициативе русского правительства между государствами была достигнута договоренность об урегулировании спорных вопросов.

С 1887 г. русско-германские отношения снова стали ухудшаться. Причиной этого были, прежде всего, экономические противоречия. Правительство Германии дважды (в 1885 и 1887 гг.) поднимало пошлины на русский хлеб, а царские власти в ответ повышали тарифы на германские промышленные товары. Но окончательно Россию и Германию отдалило друг от друга распоряжение О. Бисмарка, отданное в октябре 1887 г. государственным учреждениям Германии, продавать принадлежавшие им русские ценные бумаги, а Германскому банку – прекратить выдачу ссуд под русские ценности и не принимать их больше в залог.

Внешнеполитический кризис нашел отражение во внутренней политике российских властей. Военное министерство увидело в немецкой колонизации западных границ, в частности Волынской губернии, явную угрозу государственной безопасности Российской империи. Оно обратило внимание на то, что «много выгоды от колонизации получили наши западные соседи. Прежде всего, колонизация дает выход из того затруднительного положения, в котором находится Пруссия, вследствие малоземелья при постоянно увеличивающемся населении. В случае войны, наши соседи, перейдя границу, очутятся среди сочувственно относящегося к ним населения, знающего край и имеющего связь с немецкой армией».239

В целях ограничения немецкой колонизации в приграничных губерниях при непосредственном участии военного министерства были приняты законодательные акты, носившие ограничительный или запрещающий характер в сферах социального статуса и экономической деятельности колонистов: 1 ноября 1886 г., 14 марта 1887 г., 15 июня 1888 г., 14 марта 1892 г., 19 марта 1895 г.240

Новым толчком для разработки ограничительных законов послужило переселение немцев в Сибирь в начале XX в. при проведении столыпинской аграрной реформы.241 В 1908 г. в сибирской печати стали появляться первые статьи с сообщениями о «завоевании» немцами Акмолинской области.242

В 1910 г. министром внутренних дел П.А. Столыпиным на рассмотрение Государственной Думы был внесен законопроект «Об изменении временных правил о водворении в Волынской губернии лиц нерусского происхождения и о распространении действия этих правил на губернии Киевскую и Подольскую».243 В Москвег руппа немцев октябристов под руководством К.Э. Линдемана244 заявила,что предложенный законопроект нарушает основные гражданские права лиц иностранного происхождения и, прежде всего, немецких колонистов. Они обратились к думской фракции октябристов с предложением не допустить принятия этого закона.245 В результате в 1911 г. законопроект был отклонен.

Первая мировая война стала поводом для борьбы с иностранным, в том числе и немецким засильем. Все чаще стали звучать требования ограничить иностранцев в правах на занятие предпринимательской деятельностью в России и разработку недр.246 Как сказал на заседании Государственной Думы депутат М.И. Скобелев: «Вопросом о немецком засилье желают покрыть все вопросы о действительном засилье».247

Первым мероприятием в начавшейся кампании был Именной Высочайший указ Правительствующему сенату от 28 июля 1914 г. «О правилах коими Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года».248 Иностранныеподданныевоюющих сРоссиейгосударств лишались «всяких льгот и преимуществ, предоставленных <…> договорами или началами взаимности».249

В связи с этим на Совете съезда предпринимателей промышленности и торговли рассматривался вопрос об условиях, затрудняющих деятельность предприятий, принадлежавших германским и австрийским подданным. 9 августа 1914 г. в записке на имя министра торговли и промышленности С.И. Тимашева членами Совета обращалось внимание на следующие факты: предприятия германских и австрийских подданных работали с русскими материалами на нашем внутреннем рынке, давали заработок русским рабочим и были связаны целым рядом обязательств с русскими предприятиями. Признавалась желательность перехода предприятий в руки русских или подданных союзных государств, чтобы облегчить им возможность работы в более нормальных условиях. Поэтому с «точки зрения государственной необходимости не следует ставить препятствий к переходу имуществ германских и австрийских подданных в другие руки».250

Неприятельские подданные, состоявшие на действительной военной службе и подлежащие призыву, либо высылались из России, либо отправлялись в отделенные губернии и области.251 На основании данного указа председатель правления Торгового Дома Вогау и Ко, он же один из членов правления «Рудник Карл» – Г. Д. Браун был вынужден отказаться от выполнения своих обязанностей, так как его высылали в г. Пермь.252 Одновременно было принято решение о введении в действие закона от 27 января 1903 г., а 20 августа 1914 г. этот закон с незначительными поправками был утвержден Николаем II.253

22 сентября 1914 г. положение Совета Министров «Об установлении временных ограничений в отношении приобретения прав на недвижимые имущества, а также и заведования ими, подданными государств, которые состоят в положении войны с Россией» вводило запрет на право владения, пользования и приобретения неприятельскими подданными на недвижимое имущество, а также их участия в торгах на упомянутые имущества.254 Издавая этот закон, правительство пыталось ограничить возможность подданных противника заработать на продаже своего имущества с целью вывоза денежных средств из страны в военное время.

С началом Первой мировой войны все чаще раздавались призывы к борьбе с немецким засильем. При этом обращалось внимание на акционерные компании, так как в правлении или держателями акций были иностранные подданные. Характерным примером антинемецких настроений может служить записка инженера Н.Б. Емельянова, который писал: «…представлялось бы необходимым теперь же принять систематические меры к избавлению нас и в будущем от немецкого засилья. <…> Борьба русского общества против немецкого засилья может дать прочные результаты лишь в том случае, если будет вестись под руководством государственной власти. <…> Несомненно, что при мощном руководстве и содействии правительства, вызванный войною порыв русского общества приведет к долгожданному освобождению родной промышленности и торговли от немецкого засилья».255

Начавшаяся кампания затронула не только немцев иностранных подданных, но и немецких колонистов, которые были подданными Российской империи. Составной частью антинемецкой кампании стала ликвидация немецкой топонимики. На основании циркуляров Министерства внутренних дел от 13 и 15 октября 1914 года (№ 52, 55) немецкие селения получали русские названия.256 В целях исполнения этих постановлений Окружное по крестьянским делам присутствие Области Войска Донского приказало переименовать почтово-телеграфное отделение «Остгеймское» в «Больше-Краснощековское», сельским лютеранским и католическим училищам присвоены вместо немецких русские названия, жители немецких поселений должны были при въезде указать на доске русское название села и число жителей.257

Однако, несмотря на то, что циркуляры были исполнены, коллежский советник военного министерства по главному штабу казачьего отдела Якимов недоумевал: «Министерство Внутренних Дел препроводило на благоусмотрение Военного министра ходатайство местного начальства Области Войска Донского о присвоении расположенным в названной Области поселениям с немецкими названиями русских наименований. <…> Вместе с сим прошу <…> сообщить <…> насколько соответствует интересам: 1) почтово-телеграфного ведомства – изменение названий весьма значительного числа населенных пунктов; 2) надзора за инородным землевладением – присвоение русских наименований тем поселениям, кои и после сего по существу останутся немецкими».258 Он не мог понять, зачем необходимо было производить замену, если от этого существующее положение не изменится. Будут только затрачены деньги, а в колониях по-прежнему будет проживать немецкое население, которое никакого вреда не приносило местному населению.

При переименовании колоний на местах руководствовались правилами, их когда-то негласно утвердил наказной атаман Войска Донского: «русское название присваивать посредством буквального перевода самих немецких названий или дав наименования по урочищам или по фамилиям прежних владельцев земли, если таковые фамилии были русскими, или, наконец, название поселения составлено из русского слова и немецкого, то образовать последнее, оставляя первое название; при этом иметь виду, чтобы при переименовании не было поселений с одним названием в одной волости».259

Несмотря на то, что рекомендациями допускалось калькирование названий, на местах выявляли более основательные мотивы к переименованию, чем просто перевод. Например, поселение Мариенталь было расположено на земле, купленной переселенцами у генерала Д.И. Жирова, в результате ее стали называть Жировка, колония Ольгинфельд по местоположению примыкала к деревне Машино, имевшей второе название – Чипливка, или Чепелевка.260 Иногда чиновники присваивали колониям названия, никак не связанные с предыдущими. Например, старшина Ростовского округа Сутулов в рапорте в Областное правление предлагал: «… представляю список колоний вверенного мне округа с немецкими названиями с указанием против каждого русского названия, коим желательно назвать колонию».261 Так, Руэнталь должна была именоваться не Спокойная, а Рябиевка; Блюменталь – не Цветочная Поляна, а хутор Веселый. Остальные колонии Донского края также получали новые названия. И в большинстве случаев они были русскими. Например, колония Штейнрейх получила название Писарев, Фиц – Петровский, Розенфельд – Николаевская и т.д.262 Однако можно отметить и частичное обрусение немецких названий: Принцфельд – Принцев, Абрамфельд – Абрамов, Балабановфельд – Балабановка263. Наблюдался и некий симбиоз немецких и русских слов: Клейн-Екатериновка, Ней-Греково, впоследствии получившие чисто русские названия Мало-Екатериновка, Ново-Греково.264

17 октября 1914 г. состоялось заседание особого правительственного междуведомственного Совещания по выработке ограничительных мер. В него вошли представители от различных ведомств: В.А. Березников от МИД; С.А. Шателен, С.С. Антонов от МФ; С.П. Веселогов, М.Б. Линден от мореплавания; А.Я. Чемберс от отдела промышленности; Н.П. Ланговой от министерства торговли и промышленности; Н.П. Балканов от министерства юстиции; В.С. Кошко от главного управления землеустройства и земледелия.265 В ходе заседания было принято решение пересмотреть закон от 27 января 1903 года.266 Кроме того, члены совещания обратили внимание на необходимость выработать мероприятия для ограничения торговых прав подданных неприятельских государств.

С началом Первой мировой войны административные и военные власти стали проводить ликвидационные мероприятия в отношении промышленных и торговых предприятий подданных воюющих с Россией держав. В результате под ограничительные постановления попали предприятия, выполнявшие военные и государственные заказы.

В связи с этим министрам промышленности и торговли и военного ведомства стали поступать письма и телеграммы об отсрочке или отмене данных решений. Так, ответственный агент германского акционерного общества «Пиролюцит» Т.Б. Теплиц писал военному министру: «… распоряжением военных властей на арендуемой обществом у крестьян руднике в Екатеринославской губернии и уезде произведена реквизиция всего движимого имущества, повлекшая за собою приостановку работ на руднике <…> общество обязано поставкою марганцевой руды русским металлическим заводам, исполняющим заказы казенных ведомств <…> лишает заработка более 300 рабочих».267

На совещании Совета министров 21 и 31 октября, 8 и 14 ноября 1914 г. обсуждался вопрос о необходимости принятия мер в отношении неприятельских подданных. Особое внимание было уделено немцам, так как в глазах населения они «остаются в положении до известной степени командного класса, сильного накопленными в России богатствами и тем влиянием в торгово-промышленных кругах, которое создалось в итоге своеобразного уклада нашей экономической жизни».268

По мнению гофмейстера Н.А. Маклакова, подобные настроения не могли иметь решающего значения для правительства, но совершенно не учитывать их нельзя. Это могло бы привести к самовольству со стороны населения в отношении к германцам и австрийцам и поставило бы государственную власть в трудное положение.

Представители местной администрации порой проявляли «усердное рвение» в принятии ограничительных решений в отношении немцев. 23 октября 1914 г. генерал-губернатор г. Одессы М.И. Эбелов издал постановление, запрещающее собираться немцам более двух человек, включая русских подданных, разговаривать на немецком языке на улице, иметь вывески на немецком языке, печатать газеты, книги, объявления. Виновные в нарушении могли быть подвергнуты заключению в тюрьму на срок до трех месяцев или денежному штрафу в размере до трех тысяч рублей, а «в особо важных случаях и высылке в отдаленные местности империи, не исключая и немцев русско-подданных».269

Это постановление вызвало неоднозначную реакцию со стороны Совета министров. 14 ноября председатель Совета министров И.Л. Горемыкин направил письмо начальнику штаба верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевичу с просьбой разобраться, действительно ли принятые меры целесообразны и «оправдываются настоятельными требованиями ограждения государственных интересов в военное время».270 Обращалось внимание на запрет одновременного пребывания взрослых мужчин немцев более двух, особенно в своих жилищах, так как чаще всего в семьях их было больше. К тому же «факт обыденной переписки немцев русско-подданных на немецком языке, при наличности в империи значительного числа подданных немецкой национальности, сам по себе едва ли может рассматриваться как доказательство преступной воли».

Генерал Н.Н. Янушкевич просил М.И. Эбелова дать объяснение по поводу постановления и внести изменения в него.271 Генерал-губернатор г. Одессы считал немецкие колонии, расположенные на территории губерний Бессарабской, Таврической, Херсонской, Екатеринославской и Таврической «готовой базой для германского нашествия», потому что жили обособленно от русского населения.272 На сохранение симпатий к Германии указывало сохранение колониями немецких названий, нравов, быта и языка, так как эти факты не могли внушать доверия к немцам со стороны властей.

Для предупреждения открытых патриотических выступлений против немцев, М.И. Эбелов счел себя обязанным издать упомянутое выше постановление, чтобы не нарушать государственный порядок и общественную безопасность. Поэтому решил воспретить сборища и разговоры на немецком языке всем – германским, австрийским и русским подданным. Им сообщалось об уже высланных из Екатеринославской губернии немецких колонистов русских подданных по представлению губернатора в Томскую губернию, так как они проявили недоброжелательность и даже враждебность к русской армии.273 Незначительные изменения, предложенные М.И. Эбеловым, не изменили суть постановления. Позже такие постановления будут приняты в остальных военных округах.

15 ноября 1914 г. постановление «О некоторых мероприятиях, вызванных военным временем» запрещалось подданным и компаниям Австро-Венгрии, Германии, Турции производить платежи, пересылки и переводы денежных средств.274 Правительство также устанавливало контроль над деятельностью акционерных обществ, образованных в неприятельских государствах и получивших разрешение на производство операций в Российской империи. Одновременно было принято решение об опубликовании уставов акционерных компаний, в которых учредителями являлисьгерманскиеи австрийскиеподданны.е275 В уставы акционерных обществ вносился обязательный пункт: «Лица, поддерживающие воюющие с Россией державы, не могут принимать никакого участия в управлении и заведовании делами предприятия и имуществом общества».276

Департамент общих дел отправил в отдел промышленности и торговли секретную справку о предприятиях подданных воюющих с Россией держав. При определении «подданства» предприятия обращалось внимание не только на правление, но и на владельцев акций. Так, существовавшая в Петрограде «Русская акционерная компания Сименс и Шуккерт» являлась германской фирмой. Ее директором был Герц, а держателями акций: Цейтшель, Шпан, Генрих, Сименс, Вергельд, которые считались неприятельскими подданными; Каменка, Бренцель, Путилов, Шварц. Главным фактором, доказывающим «немецкий характер» предприятия, являлись «выпущенные на основной капитал акции в сумме 15 млн. руб., предназначенные к отправке в Берлин и Вену и лишь на сумму 1 млн. 800 тыс. руб. были оставлены фирмою для России, но из этой суммы большая часть акций была разобрана немецкими директорами».277

Иностранным предпринимателям запрещалось приобретать акции и паи, выпускаемые акционерными компаниями и участвовать в собраниях акционеров этих обществ. При этом указывалось, что «в случае уклонения от выполнения указа виновники подвергнутся тюремному заключению сроком на один год четыре месяца и денежному взысканию в размере от 1 тыс. до 25 тыс. рублей».278

На основании этого постановления полиция предлагала акционерным компаниям исключать из состава акционеров германских и австрийских подданных. Это требование увеличило поток прошений и телеграмм в Департамент общих дел отделения Торговли и Промышленности с просьбой об отмене данного требования.279

Указом от 15 ноября 1914 г. министр финансов по согласованию с министром торговли и промышленности получил право «устанавливать меры действительного наблюдения за поступлением и расходованием денежных сумм по: акционерным обществам, образованным в Австрии, Венгрии, Германии, Турции и допущенным к производству операций в России; товариществам полным или на вере, полным товарищем которых состоит или состоял во время объявления войны австрийский, венгерский, германский и турецкий подданный, находящийся ныне в рядах неприятельских войск; торговым и промышленным предприятиям в Империи, которые принадлежат находящимся вне пределов России подданным вышеназванных стран».280 Данный закон был необходим в условиях военного времени.