Полная версия:

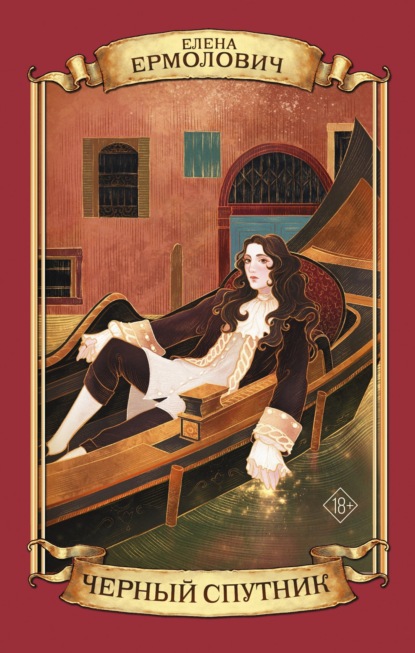

Черный Спутник

– Что ж ты всё не едешь ко мне, Виконт? – низким грудным голосом спросила она, снимая с носа очки. – Видишь, сама за тобой явилась. Здравствуй, золото моё.

– Ну, здравствуй, Матрёна, – поклонился Мора и понял, что коронный его поклон теперь навеки отравлен ехидным определением одного старого деда – «как лакей!»

– Заждалася я тебя!.. – Матрёна обняла милого друга и расцеловала – ближе к ушам, чтобы не размазать краску. Разглядела вблизи – как ценитель картину. – Хороший нос, тебе идёт.

Мора и сам собирался в Москву в ближайшее время, но теперь, когда он увидал на своём месте, рядом с Матрёной, простоватого Юшку… Что-то умерло в нём. Но что-то, наоборот, заиграло.

– Что мне делать у тебя в Москве? – спросил Мора насмешливо. – На паперти сидеть, милостыньку просить, бедному калеке?

– Продешевить боишься? Знаю я, у кого ты здесь служишь, – узкие глаза Матрёны превратились совсем уж в щёлочки, – Юшка, выйди в спальню.

Юшка скривился, но вышел. Матрёна уселась на козетку, усадила Мору рядом, притянула к себе близко-близко.

– Нос бы твой не свернуть ненароком… – и прошептала жарко в самое ухо. – Зачем ты гончего у меня просил?

– А сам он тебе не сказал?

– Этот скажет… Я не я и лошадь не моя. То ли тебя боится, то ли боится, что будет болтать – никто с ним больше не свяжется. Интригу держит…

– То дело скучное, политика, – лениво отмахнулся Мора. – Меньше знаешь – крепче спишь. Но наварился тогда я знатно. Будет ли ещё такое, не знаю.

– Фуй, малыш, – разочарованно произнесла Матрёна, – мало тебе было батогов да рваных ноздрей. Политика… Герцог этот… Поехали с нами, малыш, не марайся. Место есть в карете, в Москве я тебя пристрою. Вот ей-богу, не видно, что у тебя ноздри рваны. А что мне не видно, то и барышни не заметят. Юшка мой дурак, простодыра, без тебя всё не то…

– Я летом приеду к тебе, госпожа банкирша Гольц, – отвечал Мора, отстраняясь. – Если хочешь, письма буду пока тебе писать, ты же теперь грамотная, прочитаешь.

– Уел… – усмехнулась Матрёна. – Только гляди, хозяин твой новый – покруче тебя игрок, лапки-хвостик поотрывает тебе и выбросит.

– А я не с ним собираюсь играть, – отвечал Мора. – Дашь мне гончего ещё, если попрошу?

– Что ж не дать, когда ты платишь. Не хочешь сказать, что у тебя за интрига?

– Пока нет, mein Mutter. Боюсь сглазить. Приеду – всё узнаешь.

– Как тебе будет угодно, золото моё. – Матрёна встала, и Мора поднялся следом за нею. – Юшка, выходи!

Сердитый секретарь вышел из спальни – весь оскорблённая добродетель.

– Рад был видеть вас обоих живыми и здоровыми, – попрощался Мора.

– А уж мы тебя как рады были видеть! – отвечала Матрёна за себя и за Юшку, тот лишь ручкой помахал.

Мора возвращался к себе – на белом коне – и сам себя угрызал. Звали, а он не поехал. Ничего не стоило подвинуть Юшку, остаться возле Матрёны, вернуться к прежним делам – карты, барышни, поддельные расписки… Нет, всё нелепая мечта об аква тофане и противоядии Митридата – да и есть ли они, такие? Жив ли ещё тот Лёвольд, по которому умирает старый князь? Папаша…

Мора собрался было почесать нос, но вовремя спохватился. По благородному выпрямился в седле, орлом глянул в светлую даль и понял, что всё, привет горячий.

На другом конце улицы показался открытый экипаж с таким содержимым, что лучше бы Мора на белом коне Афоне провалился на месте. В экипаже восседали старый князь, поручик Булгаков и купцы Оловяшниковы, старший и младший. Младший Оловяшников был в немецком платье и в мушках, а старший – как всегда. Поручик сиял зубами и кудрями. Старый князь же по обыкновению походил на кладбищенского ворона.

Развернуться и удрать было унизительно, объехать задворками – уже невозможно. Близорукий князь и не узнал бы Мору, он на людей не так чтобы обращал внимание, но он прекрасно помнил коня Ксенофонта, им же названного в честь первого апологета безтрензельной езды.

Мора ехал навстречу экипажу и мысленно прощался с берёзками, ласковым солнышком, своим здоровьем и с конем Афоней.

– Гляньте, ваша светлость, каков Парцифаль! – воскликнул, как назло, молодой восторженный Оловяшников, указывая на Мору.

Поручик посмотрел и тут же отвернулся со скучным лицом – не узнал ни коня, ни всадника.

Князь сощурил глаза и тоже взглянул. По улице, залитой от края до края молодым весенним солнцем, гарцевал на подозрительно знакомом белом коне изящный господин с оленьими глазами, с высокими, удивленно-печальными арками бровей и с орлиным носом. Чёрные волосы с единственной в голубизну белой прядью, во взгляде – наглость и одновременно страх.

Всадник приблизился, приподнял шляпу и поклонился в седле, и узкое белое лицо его осветилось такой же испуганно-храбрящейся улыбкой. Дунул ветер, взлетели чёрные кудри.

Князь отвернулся в ответ на приветствие. Это был просто похожий человек, незнакомый бедно одетый всадник, лишь отдалённо напомнивший – того, другого. Откуда-то всплыла в памяти нелепая французская песенка – «Âne, roi et moi – nous mourrons tous un jour… L’âne mourra de faim, le roi de l’ennui, et moi – de l’amour pour vous». Осёл, король и я – мы трое однажды умрём. Осёл умрёт от голода, король от скуки, а я – от любви. К вам…

– Ваша светлость, что с вами? – вопрошал молодой Оловяшников. – Вам дурно?

– А ты чего ждал, мизерабль? – привычно огрызнулся старый князь. – В мои годы хорошо бывает разве что в могиле.

Старший Оловяшников расхохотался – как гиена.

Князь оглянулся на всадника, и попа коня показалась ему не менее знакомой, чем физиономия типа в седле.

Первым делом Мора вернул Афоню в стойло. Конюх поразился Мориной неземной красе:

– Как нос-то отрос у тебя к свиданию!

– Гуттаперча, – объяснил Мора, двумя пальчиками снял агрегат, замотал в тряпицу и убрал в карман.

– И так неплохо, – оценил конюх, – зря ты заматывашься. Это, можно считать, что ноздри есть. А через годик совсем зарастут.

– Мне этого мало, – самоуверенно заявил Мора.

В своей каморке Мора стёр грим – глаза, брови, губы поблекли на лице. Остались лишь – замазанные клейма. Мора зачесал волосы в хвост. Повязал на нос вечную тряпицу. Переоделся во что попроще. И вернулся на псарню – как ни в чём не бывало. Девиз его был: «Добровольное признание отягощает вину и дальнейшую судьбу осужденного»… Или что-то вроде того.

Мора явился на псарню вовремя – и получаса не прошло, как пожаловал поручик Булгаков. После случая с зельем херувим поручик следил за Морой чуть ли не пуще, чем за своими светлейшими подопечными. Надеялся, судя по всему, поймать с поличным за уводом коня – и ведь поймал бы, если бы был повнимательнее.

– Его светлость хочет видеть тебя, цыган, – проговорил поручик, стараясь произносить слова презрительно и надменно.

Нет, он не обладал острым глазом и не признал в Море давешнего всадника.

– А вы, капитан-поручик, теперь у князя за дворецкого? – не стерпел Мора и сам себя отругал – мало тебе, дураку безносому, что он тебя и так ненавидит?

– Князь обещал выдать тебе плетей за воровство, а такое я не в силах пропустить, – весело отвечал поручик. – Пойдём, мизерабль.

– На конюшню? – смиренно поинтересовался Мора.

– Зачем же, в дом. Его светлость шамберьером все вазы расколупал, тебя дожидаючись, – сладко пропел поручик. – Что ты спёр-то у него?

– Сейчас и узнаю, – обречённо поплёлся за поручиком Мора.

«Вот старая сволочь, – думал он сердито, – надо было мне остаться с Матрёной».

В доме было тихо, как в чумном квартале. Молодые князья попрятались по комнатам, прислуга не казала носа. Старая княгиня высунулась было из своих покоев, но увидев, что ведут всего лишь слугу, тут же спряталась обратно.

Поручик проводил Мору в кабинет с пюпитром, и с елейной улыбочкой встал за его спиной. Всё здесь было перевернуто – и пресловутый пюпитр, и стулья, а пол покрывали осколки и листы бумаги. Старый князь мерил шагами комнату, попирая разрушенное, словно демон Абаддон, с жутким свистом ударяя себя хлыстом по голенищам сапог – ибо посуду и мебель он уже побил, и больше портить в комнате стало нечего.

– Вот преступник, ваша светлость, – сладко проблеял поручик.

– Блестяще, – князь повернулся к вошедшим и уставился на Мору совсем безумным взглядом, – спасибо, Булгаков. Оставь мне преступника и выйди. И закрой за собой дверь.

– Но ваша светлость… Я хотел бы присутствовать! – взмолился поручик.

«Ещё не хватало!.. – подумал Мора. – Если старый филин вздумает драться, я выскочу в окошко и буду таков…»

Открытое окно манило. Да и Матрёна до утра в городе…

– Выйди, Булгаков, – повторил старик и стеком указал поручику путь. – Я не хочу бить слугу в присутствии посторонних. Это унизит и меня и его. Закрой дверь с той стороны.

Поручик вышел – неохотно, с обиженным лицом. Прикрыл дверь – и слышно было, как с шорохом прильнуло к двери чуткое ухо.

Князь подошёл к окну, выглянул зачем-то и повернулся к Море. Лицо его, только что искажённое гневом, мгновенно разгладилось, безумие схлынуло из глаз, как не бывало – неистовый Абаддон превратился в разумного Самаэля.

– В чём моя вина? – спросил Мора, готовый отбрёхиваться до конца.

– Плюнь и разотри. Это спектакль, – отвечал старик по-французски. – Ты понимаешь меня? Сможешь отвечать?

На благородном языке франков князь говорил с тем же великим успехом, что и по-русски – с карканьем, шипением и чудовищным немецким акцентом.

«И с чего люди врали, что он француз?» – подумал Мора.

– Французский – язык моей матери, конечно, я знаю, – отвечал цыган, и напомнил: – Но и поручик ведь знает его. Он читал французскую книгу.

– Ходил с нею, но не читал, – ядовито усмехнулся князь и ударил хлыстом по гобеленовой спинке дивана. – Изволь орать, я же тебя ударил.

Мора издал поистине кошачий вопль и для верности пнул ногой банкетку.

И спросил вполголоса:

– Вашей светлости снова нужен почтовый голубь?

– Угадал, – хлыст ещё раз прошёлся по дивану. – Мне уже мерещатся призраки…

Он тоже не узнал ни коня, ни всадника. Чудная вещь – гуттаперчевый нос!

Мора крякнул пожалобней после очередного удара и спросил:

– Условия те же, что и зимой? – и посулил вкрадчиво: – А ведь за розовую бусину я мог бы привезти вам и целого графа, как у нас говорят, в натуре…

Князь поднял брови и уставился на Мору.

– Как так можно? Он же под арестом, как я!

Искуситель Мора подошёл ближе, нарочно уронив стул, и нежно прошептал:

– Он не как вы. Один, без семьи, охраняют его кое-как… Помрёт старый граф, а выедет из Соликамска под покровом ночи мещанин Попов или Сидоров. Документы разные сделать можно…

– Тебе-то зачем?

Старик пронзительно взглянул на Мору, и тот понял, что чрезмерное рвение выдало его интерес.

– Может, я в ученики к нему мечтаю попроситься? – выпалил Мора и, вспомнив о поручике, истошно завопил, а затем продолжил страстным шёпотом: – За такие знания стоит и ноги мыть, и воду пить. Мон Вуазен, Тофана – все мертвы, никто во всей Европе более секрета того не помнит…

Хлыст вновь обрушился на спинку многострадального дивана.

– Ты с именами-то потише, наш цербер может их и знать, – напомнил старик. – Пока что просто отвези письмо и посмотри, что там и как.

– Сам не смогу – поручик глаз с меня не сводит, как бы не выследил, мерзавец. Гонец мой поедет, он всё разведает и мне передаст, он парень толковый, – поразмыслив, пообещал Мора, хоть и не терпелось самому ехать, но так уж выходило безопаснее. – А то ваш цербер всё мечтает под кнут меня подвести. Я дам вам знать, ваша светлость, как гонец приедет…

Мора вскочил на подоконник, сиганул в сад и был таков.

Князь театрально разразился тирадой многоступенчатых немецких ругательств, вовсе неподобающих пожилому почтенному человеку, и на пороге возник цербер – кудрявый, ощеренный, как злой пудель.

– Сбежал? Я прикажу его схватить!

– Брось, Булгаков, я уже отвёл душу. Пусть побегает, подлец, – умиротворённо отвечал старый князь. – Давай вернёмся опять к Оловяшниковым, в карты сыграем. Ты давно не выигрывал – садись с нами третьим, и обещаю, что звезда удачи загорится и для тебя.

Поручик не решился спросить, не получал ли его светлость прежде, на заре карьеры, по лбу канделябром?

Была уже ночь, когда Мора явился на порог Матрёниного номера – как говорится, а-ля натюрель, почти без краски, в одежде псаря, только снял всё-таки с носа уродливую повязку. И персонал «Святого Петра» был не то чтобы очень против такого визита. Матрёна открыла дверь сама, смерила взглядом:

– Всё равно хорош, негодяй. Что, решился? Едешь?

– Дай мне гончего, муттер… – Мора взял Матрёнину руку и поцеловал её с жаром. – Пожалуйста, матушка хозяйка…

– Политика? – зевнула Матрёна, но руки не отняла. – Не загубишь ты мне парня? Жаль будет потерять его ради курвы немецкой…

– Это даже не политика, муттер… – Мора посмотрел такими молящими, пронзительно-щенячьими глазами, что Матрёна вспомнила всё, что было у них, и более всего пожелала, чтобы он остался. – Это мой шанс стать, наконец, тебе равным.

Из спальни вышел всклокоченный, сонный Юшка. Матрёна сморщилась и отняла руку.

– Вы поможете мне, госпожа банкирша Гольц? – вкрадчиво, нежно спросил Мора.

– Что ж не помочь, раз ты платишь, – отвечала Матрёна. – Когда интригу-то раскроешь?

– Летом, муттер, летом, как яблоки созреют, – медленно проговорил Мора, – и небо опустится низко, и звёзды опустятся низко, и отчётливы станут на своде небесном созвездия Саггитариус и Лира…

– Брось свои цыганские штуки, – прервала его Матрёна. – Я дам тебе гончего. И ступай, не мешай нам спать, нам с утра дорогу ехать.

– Спасибо, хозяйка.

Гонец – всё тот же, что и зимой – не подвёл. Отвёз письмо и привёз ответ, и ни волки, ни лихие люди не стали ему помехой. Привёз он и ещё кое-что, то, на что Мора не смел и надеяться.

– В Перми два цесарца в речке купались, – чуть лениво, в обычной своей манере, начал рассказ гончий, – да захлебнулись, а абшиды их на берегу остались лежать. Алоис Шкленарж и Павел Шкленарж, то ли два брата, то ли отец и сын, не разберёшь. Если выкупишь у меня абшиды вперёд Матрёны, отдам, но только это дорого. Цесарцы, сам понимаешь.

– С какого ж рожна цесарцев в Пермь понесло? – спросил Мора, размышляя, сколь опасным занятием становится в наше грозовое время простейшее купание в речке.

– То зубодёр и аптекарь богемские, купцу Ерохину зубы вставляли. Как расплатился с ними купец, на радостях напились…

– И айда купаться! – продолжил Мора. – Я возьму абшиды, только Матрёне ни слова.

Они сидели в трактире у Шкварни, в самом укромном уголке, отгороженные занавеской, но прекрасная трактирщица то и дело отодвигала занавес, заглядывала – всё ли у гостей хорошо – и бросала на Мору многозначительные взгляды.

«Связался на свою голову», – зло думал Мора, понимая, что с романом пора заканчивать.

– Уж как Матрёна меня пытала!.. – неторопливо продолжил гонец. – И куда я ездил для тебя, и к кому, и что возил.

– А ты – кремень?

– Я наврал, что князь ваш в мужнюю жену влюбился на старости лет и так цацки ей дарит, чтоб оттаяла. Но Матрёна не скажу чтобы поверила.

– Так она не такая дура.

– Так и я не дурак. Ты мне платишь больше Матрёны, ей и в голову не придёт такие деньги за дорогу отдавать. А что тебе надо в Соликамске том – да бог весть.

– Многие знания – многие печали, – подтвердил Мора.

– Хорошо сказано. Прям про меня.

Госпожа Шкварня заглянула за занавеску.

– Всё у вас хорошо, голуби?

– Оставь нас, Лукерья Андреевна, в покое, – взмолился Мора. – Нам пошептаться нужно без свидетелей. Видишь, и шторку задёрнули – уединения ищем. Как гость мой уйдёт, я загляну к тебе сам.

Трактирщица скрылась. Мора послушал, как удаляются её шаги, и спросил:

– Так что там с графской охраной?

– Да зашибись у графа охрана, – усмехнулся гончий. – Пьяные лежат что ни день, и во главе их поручик, верховный пьяница. Говорил я с лекарем, что с графом живёт, тот готов своими руками сидельца придушить, лишь бы самому в столицу вернуться. С тех пор, как я впервые приезжал, доктор со ссыльным успели вдрызг рассориться, не говорят и не глядят друг на друга. Если дед помрёт – ну, или прикинется, что помер, – доктор лобик ему потрогает и поручику скажет, мол, можете выносить. А поручик что ни день, то в дымину. Он и не поймёт, мертвый перед ним или живой. Полинька эта… Может, и нет у них с графом амура, но видно, что она его любит. Но если граф помрёт, поручик в столицу вернётся, а Полинька наша – жена поручика. И в столицу ей ой как хочется, не меньше, чем лекарю.

– А сам граф?

– А ты как думаешь? Столько лет сидеть взаперти в такой дырище и мочь ходить только в церковь – притом что в бога-то он не верит. – Тут граф стал Море ещё симпатичнее. – Да он готов босиком бежать по снегу через всю Сибирь – лишь бы прочь оттуда. Только некуда ему бежать.

– Не жалей графа, – отвечал Мора. – Может, скоро ручку ему целовать будешь. Где-нибудь в Варшаве…

– Сам целуй ручку зубодёру Шкленаржу, – оскорбился гончий. – Да и что мне делать в Варшаве? У меня в Москве невеста…

– Значит, ты женишься скоро?

– Так на что мне деньги-то? Женюсь, поселюсь в Коломне, дела оставлю, и ни ты, ни Матрёна мне более не указ. Лавочку открою и забуду про вас, как про страшный сон.

– Ты погоди забывать про нас, съезди со мной в последний разочек, – попросил Мора.

– Что ж не съездить, – согласился гонец. – Мне деньги нужны.

– И Матрёне ни слова!

– Обижаешь ты меня, – набычился гончий, – ранишь мою гордость.

– Извини, я так, напомнил…

Мора встал с лавки. Письмо и два цесарских паспорта покоились у него за пазухой, а денег больше не осталось совсем – всё отдал алчному посланнику.

Мора отправился было разыскать трактирщицу – раз уж обещал – и увидел, как оба Шкварни, муж и жена, перед крыльцом поливают друг друга отборным матом, а Шкварня-супруг даже замахивается дрыном. Мора постоял, послушал в компании ещё нескольких благодарных зрителей да и пошёл восвояси.

Под окошками князя теперь дежурил солдат с ружьём – поручик проявлял бдительность. Мора посмотрел на солдата, вздохнул и направился на конюшню. Возле конюшни прохаживался ещё один стражник.

«Черт бы драл тебя, засранец кудрявый!» – сердито подумал о поручике Мора.

Абшиды он успел спрятать в тайник, осталось распрощаться с письмом и получить расчёт. Но как это сделать? В доме – никак.

Мора дождался, когда князь соберется опять тренировать Люцифера – песаду они выучили, настало время для более сложной фигуры – мезэра. С наступлением тёплой погоды тренировки происходили регулярно в устроенном во дворе импровизированном манеже. Посмотреть на этот маленький цирк собиралась вся дворня, а молодые князья глядели на папеньку из окон – то ли с волнением, то ли с надеждой.

Поручик на выездке в последние недели не бывал, отсиживался в доме – с тех пор, как князь застрелил из его пистолета беднягу Выбегая. У гордого юноши сил не стало терпеть ехидные комментарии и предположения конюхов – что следующее отберёт у поручика его подопечный.

В этот день Море повезло – представление началось. Конюхи привязали коня к пилярам, старый князь вышел на манеж с шамберьером и хлыстом, весь в чёрном – ещё более демонический и величественный, чем обычно.

– Франц, одолжи удочку! – через весь двор истошно заорал Мора, завидев повара – знатного любителя рыбалки.

Конь в пилярах затрепетал, запрядал ушами.

– Не ори, пугаешь коня, болван! – огрызнулся князь.

Конюхи зашикали на Мору.

– На что тебе удочка? – шёпотом спросил подошедший Франц.

– Хочу завтра с утрецухи на плотине голавлей половить! – все ещё очень громко отвечал Мора.

Князь не замедлил откликнуться:

– Я вижу, кто-то соскучился по хлысту?

– Простите, ваша светлость, уши заложило… – Мора взял Франца под локоток, увёл прочь от манежа от греха подальше и спросил уже шёпотом: – Так дашь мне удочку?

– Дам, если не шутишь, – удивлённо отозвался Франц. – И что ты вздумал так орать? И так он тебя не любит.

– Как же не любит? Хлыста посулил.

– Хозяин наш никогда слуг не бил, только тебе, говорят, хлыста досталось – аж в окошко недавно от него сигал.

– Вот ты, Франц, немец, и не знаешь русских пословиц. Бьёт – значит любит. Небось и не слышал про такое?

– А ты разве русский, Мора? Или кто? – задал Франц давно терзавший его вопрос.

– Или кто. Мора Михай, как думаешь, исконно русское имя?

– А говорят, ты графа французского байстрюк.

– А говорят, что кур доят, – отвечал Мора. – Цыган я, Франц, и мать моя была цыганка, а про французского графа у русских тоже поговорка есть – чей бы бычок ни скакал, а телёночек – то наш.

Мора взял у повара удочку, коробочку с крючками и спросил напоследок, где лучше накопать червей – за сараем или на компостной куче?

Ранним утром – за час до рассвета – Мора уже сидел на плотине с удочкой. И ждал – не послышится ли вдали конский топ. Никакого топа не слышалось, и Мора приуныл было – хоть рыба и клевала – и подумал, что князь на старости лет потерял нюх и не понимает совсем уж прозрачных намеков.

На воде раздался плеск, словно била хвостом далёкая русалка. Мора вгляделся в предрассветную мглу – в тумане, по речной глади, неслышно скользила рыбацкая лодка, прикрытая навесом. Сквозь ткань навеса призрачно мерцал огонек фонаря. На вёслах сидели солдат-охранник и повар Франц, не иначе как удостоенный такой чести в качестве эксперта по рыбалке. Старый князь величественно возвышался в лодке в дивном лисьем плаще – по случаю утренней прохлады. Поручика с ними не было.

– Вон псарь удит, ваша светлость, – Франц разглядел Мору на берегу. – Тот псарь, который цыган.

Старик что-то ответил – не слышно было из-за плеска вёсел. Лодка подплыла к Море совсем близко и стала в камышах.

– Доброе утро, ваша светлость, – поздоровался Мора.

– Здравствуй, цыган, – старик в своём плаще выглядел как король в мантии, только удочки чуть отравляли пафос. – Много наловил?

– Да не клюёт ни черта, – соврал Мора.

– Так иди к нам в лодку, на середине реки больше поймаешь. Давай, забирайся.

Солдат и Франц удивлённо переглянулись. Мизантропии хозяина в их глазах был нанесён сокрушительный удар.

– А господин поручик не прячется в палатке, ваша светлость? – на всякий случай уточнил Мора.

– Нет, он с нами не ездит, его на воде укачивает. Иди, не бойся.

Мора по воде прошлёпал до лодки – вода залилась в сапоги, штаны вымокли до бёдер – и кое-как забрался. Солдат и повар оттолкнулись от дна, и посудина выплыла на середину запруды. Гребцы сложили вёсла, закинули удочки. И Мора тоже закинул – что ему оставалось?

Князь подсел к нему, совсем не боясь запачкать свою мантию, и спросил по-французски:

– Ну – и?

Мора взглянул на гребцов – те не сводили глаз с поплавков, вялые, как сонные мухи – и осторожно передал князю свёрток с письмом. Князь спрятал письмо под плащ.

– Я хочу розовый камень, – тоже по-французски сказал Мора.

– Мы так не договаривались!.. – Старик всё-таки отдал розовую бусину и поморщился, когда Мора спрятал ее в рот. – Она же ничего не стоит!

– А что стоят для вашей светлости эти письма? – бесстрашно спросил Мора. – Для чего вам это?

– Такой слуга, как ты, и правда заслуживает кнута, – сердито отвечал старый князь. – Много ты понимаешь!..

– Я понимаю, что тот человек столь вам дорог, что вы готовы нарушить закон, чтобы спасти его. Ещё чуть-чуть, и вы похитите его из-под стражи, как девицу из-под венца. И я, ваш покорный слуга, готов сопроводить его. Куда? В Кёнигсберг, в Варшаву?.. И сколько это будет стоить?

– Стоить это будет – все чётки, что остались. И ты проводишь его – в баронское поместье Вартенберг.

– А барон-то не будет против?

– Это моё поместье, и я могу принимать там кого захочу.

– Так вы – барон фон Вартенберг? А мне говорили, что суд лишил вас дворянства и всех земель.

– Кто тебе такое сказал? – князь не разозлился, а почему-то рассмеялся. – Мелковато, конечно, после регентства и герцогства, но я всё ещё дворянин, друг мой. Мелкий силезский дворянчик фон Вартенберг – уж лучше слыть лишенным всего. И то, что я собираюсь сделать, то, для чего ты мне нужен, – всего лишь возврат старого долга. Тот человек в Соликамске не друг мне и не враг. Я ему должен. Вряд ли ты знаешь, цыган, что такое долг чести.

– Я всего лишь бастард Делакруа, куда мне долг чести. Я уже говорил вашей светлости, что убил в Кёнигсберге человека… – Высокомерное лицо князя вдруг сделалось недоумевающим, как у поручика Булгакова. – И одна добрая дама спасла меня от тюрьмы. Я служил ей за это семь лет, как Иаков служил за свою Рахиль. А так-то да, долг чести – вещь для меня неведомая.