Полная версия:

Сибирские купцы. Торговля в Евразии раннего Нового времени

Московские дипломатические связи указывают на широкий географический размах. А где была дипломатия, там была и торговля. Дипломаты привозили с собою «дары», часто выполнявшие коммерческие функции. Они приезжали с намерением приобрести определенные товары – либо получив их в дар, либо купив их. С этой целью послы и их свита часто перевозили товары для торговли. Дворы правителей – и великие князья Московские исключением здесь не были – вели и более формальную торговлю, посылая людей за границу торговать от их лица. В зависимости от того, как их принимали, послы могли заниматься торговлей при дворе и/или на местных рынках. Наконец, частные купцы обязательно присоединялись к дипломатическим экспедициям. В случае Московии, как и в значительной части мира раннего Нового времени, под видом дипломатии осуществлялась масштабная торговля, не задокументированная таможенными чиновниками и не облагавшаяся налогами на границе. Поскольку торговля и политика были неотделимы друг от друга, если следить за дипломатическими миссиями, можно получить ценную, хотя и не поддающуюся квантификации информацию о торговых отношениях государства. На самом деле я подозреваю, что именно сбрасывание со счетов того, что нельзя посчитать, и привело к недооценке коммерческой активности Московии раннего Нового времени.

ВОДОРАЗДЕЛ XVI ВЕКА

XVI век стал переломным в отношении места России в мировой экономике, и этому были две причины: Московское государство значительно увеличило размах своей торговли как на западе, так и на востоке. Летом 1553 года экспедиция Уиллоби – Ченслера, состоявшая из трех английских кораблей, подняла паруса, чтобы плыть по холодным водам вдоль берега Северной Евразии в поисках северо-восточного пути к богатствам Индий и Катая (Китая). Два из трех кораблей потонули, а третий сел на мель в устье Двины. Когда сообщение об этом достигло Ивана IV, он приказал привезти капитана корабля в Москву. Уиллоби нашел смерть в морской пучине, а Ченслер удостоился роскошного приема в Москве. Он вернулся домой с дарами и с обещанием монопольных привилегий английским купцам в Московии. Перед лицом таких счастливых перспектив двести пятьдесят английских инвесторов объединили свои ресурсы и в 1555 году учредили Московскую компанию. В английской фактории, основанной в устье Северной Двины, началась прямая торговля с Россией. В 1555 году вместе с первыми английскими купцами, возвращавшимися на родину, в Лондон прибыла группа русских купцов150. Хотя последующим компаниям суждено было достичь большей славы и оставить большее наследие, именно Московская компания стала первым акционерным обществом, заложив модель, которая стала определяющей в морской торговле раннего Нового времени.

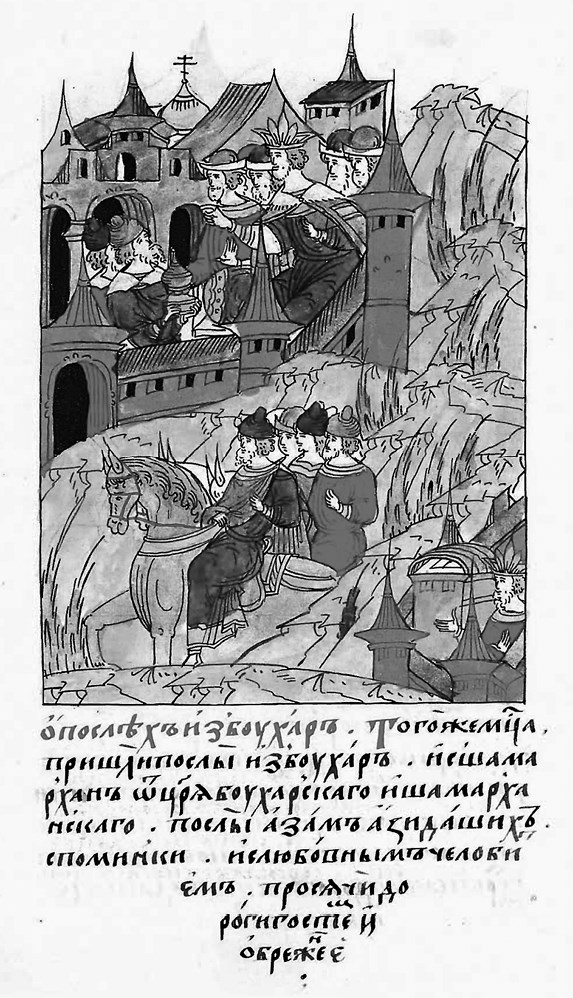

Но московский торговый кругозор отнюдь не сводился к одним англичанам. Иван IV (1533–1584) еще более активно искал торговых шансов и геополитических возможностей, чем его отец Василий III. В 1552 году, почувствовав политическую слабость Казани, он принял смелое решение захватить ее и взять под контроль торговлю на верхней Волге: это событие впоследствии стало считаться началом России как многоконфессиональной империи. В 1567 году он отправил торговых агентов в Ормуз (Персия), Антверпен (Нидерланды), Царьград (турецкий Константинополь), Александрию Египетскую и Швецию151. Иван IV укрепил связи с Кавказом, женившись на кабардинской принцессе из клана Черкасских152. Иван получил торговые посольства из Ургенча и Бухары153. Он милостиво принял посольства от христиан-грузин с Кавказа, хотя и отказался предоставить им военную помощь, которой они просили для защиты от персидской угрозы. Англичанин Джайлс Флетчер, посетивший Московию в конце XVI века, сообщил, что «как слышал я… купцы турецкие, персидские, бухарские, грузинские, армянские и разные промышленники христианского мира вывезли мехов на 400 000 или 500 000 рублей»154. В самом деле, Иван вел дела в сложном геополитическом пейзаже, воюя на востоке и на западе. Вспомним, что торговля военными товарами лежала в основе англо-русских отношений155.

Ил. 1. Бухарское посольство к Ивану IV, осень 1558 года. Источник: Лицевой летописный свод. Кн. 23. С. 98. Любезно предоставлено Коллекцией Джека Коллмана с разрешения издательства «АКТЕОН»

На юге Россия, заинтересованная в безопасности торговых путей, искала хороших отношений как с Османской империей, так и с Персией. Ее отношения с обеими державами в XVI–XVII веках в большой степени определялись османско-персидским соперничеством. Хотя с 1568 по 1574 год в Москву не прибыл ни один османский караван, Иван IV в 1567 (как указано выше) и 1570 годах отправлял турецкому султану посольства, нагруженные многочисленными дарами156. В 1590 году русские купцы вернулись в Москву от османского двора157. Сефевидский Иран был важнейшим культурным центром Евразии раннего Нового времени и производителем товаров, о которых все мечтали. Хотя политические вопросы постоянно препятствовали экономическим перспективам, Москва всегда стремилась поддерживать торговые связи со своими шиитскими соседями, и с 1590 по 1626 год отправила в Иран не менее десяти посольств158. Русские купцы уже жили в Сефевидской державе, когда Московская компания только пыталась обосноваться там: «Пошлите сюда человека, который знает русский язык, потому что он нам нужен», – писал представитель компании Артур Эдуардс в 1566 году159. Англичане, тоже заинтересованные в торговле с Ираном, отправляли туда посольства в 1564, 1565, 1568, 1569 и 1579 годах160. Пытаясь поддерживать выгодную торговлю с Сефевидами, англичане, как и в Московии, сталкивались с соперничеством со стороны голландцев.

Хотя назначать англичан ответственными за восточную экспансию Москвы означает слишком переоценивать их роль и неправильно интерпретировать геополитическую историю Евразии, возможно, что английский энтузиазм по поводу транзитной торговли с Китаем сыграл роль в пробуждении собственного интереса Москвы в этом направлении. Строгановы, подобно другим европейцам, вложились в поиск северо-восточного прохода в «Катай» и, подобно другим европейцам, разочаровались в этом предприятии161. Английские послы от Энтони Дженкинсона до Джона Мерика добивались разрешения на транзит, которое Москва не хотела предоставлять.

В первые десятилетия своего существования Московская компания успешно эксплуатировала Беломорский путь. Судя по всему, протекционизм отнюдь не был первым импульсом Ивана IV. Когда англичане приехали, Иван IV предоставил им существенные льготы, в том числе и право беспошлинной торговли. Но в XVI веке Московия уже развивала свою торговлю и с другими европейскими странами, в первую очередь с голландцами. В 1570‐х годах голландское торговое судно, возможно принадлежавшее антверпенскому эмигранту Гиллису Хофтману, спасаясь от датских пиратов, оказалось в заливе, который впоследствии станет Архангельском162. Англичане обосновались на острове Роз в устье Северной Двины163. Голландцы, несмотря на недовольство англичан, стали торговать в Архангельске, на суше. Это местоположение оказалось более удачным, потому что не нужно было перевозить товары с континента в островной порт. К 1580‐м годам англичане имели дело с жесткой конкуренцией со стороны голландцев, которые уже были их соперниками в Балтийском и Северном морях, в Иране, а в скором будущем им предстояло начать борьбу и в Индийском океане. В отличие от Персии, где англичане вытеснили голландцев, в Московии голландцы в конечном счете одержали верх164.

Эксклюзивные привилегии Англии оказались недолговечными. Грамота 1555 года даровала членам Московской компании щедрые льготы. В скором времени они были отозваны: в 1567 году англичанам было запрещено нанимать русских; указ 1569 года ограничил их доступ в небольшие русские города165. Отмена эксклюзивных привилегий Московской компании была вызвана сочетанием двух факторов, а именно давления со стороны местных купцов и недовольства властей отказом Англии заключить военный союз. Ливонская война (1558–1583) была начата Иваном отчасти из-за заботы о торговых интересах, но длилась на протяжении десятилетий, пока в 1581 году Швеция не захватила Нарву, отрезав Россию от выхода к Балтийскому морю. Схватка с врагами на северо-западном направлении заставила Ивана искать союза с Англией. Стремясь удержать эксклюзивные торговые права, Англия тайно продавала Москве оружие, но не была готова пойти так далеко, чтобы формально впутаться в политические конфликты Москвы. Русские были недовольны подобным решением, и в 1582–1583 годах Россия объявила новопостроенный город Архангельск портом, открытым всем странам. Это объявление обнулило английские льготы. В 1584 году было принято еще одно решение, наносившее урон англичанам: они потеряли право на транзитную торговлю с Персией166.

Архангельск быстро затмил остров Роз и стал крупнейшим пограничным торговым центром – это положение сохранил до самого XVIII века, когда его сменил Петербург167. Открытие Архангельска позволило установить прямые связи между рынками, которые уже давно знали друг о друге. К 1590‐м годам голландцы торговали такими русскими товарами, как пенька, юфть, воск, пушнина и икра. В 1597 году Франческо Вринс и Джакомо ван Леменс утверждали, что они первыми послали корабли напрямую из Московии в Венецию (отправившиеся из Архангельска и обогнувшие Европу по Атлантическому океану), нагруженные пенькой и пеньковыми канатами для Арсенала. Голландцы тоже были посредниками в русско-венецианской торговле пенькой. Когда в конце XVI века в Италии началась нехватка еды, в Италии стало выгоднее производить не пеньку, а хлеб, в результате чего цена на пеньку выросла и она стала ценным дальним товаром, который все чаще закупался в Московии. После смерти Пьеро Пелликорно его наследники (голландские племянники Мартин Юро и Алвизе дю Буа) утверждали, что их дядя, получавший грузы пеньки, икры и различных видов кожи по крайней мере с 1597 года, начал импорт русских товаров. В целом голландцы сумели укрепиться в роли посредников Венецианской республики, могучего, но постепенно увядающего центра торговли. В 1607 году венецианская торговая палата (Cinque Savi alla Mercanzia, Пять мудрецов торговли) признала голландцев посредниками, облегчающими торговлю Венеции с Северной Европой168. Для англичан и голландцев северная Россия стала еще одним фронтом, на котором они боролись за первенство. Англичане каждый год посылали в северный порт четырнадцать-пятнадцать кораблей, но, согласно Джонатану Израэлю, к 1600 году в Архангельске господствовали голландцы169. Впрочем, история международных торговых связей Московии в XVI столетии никоим образом не сводится к англо-голландскому состязанию на российской территории.

Параллельно с этим соперничеством происходило нечто более масштабное. Ченслер прибыл в Московию всего через год после того, как Иван IV начал военное завоевание Казани, фундаментально изменив отношения с соседями, которые в прошлом году осуществлялись при помощи переговоров и попыток оказывать политическое влияние. В 1552 году, после нескольких десятилетий политиканства, произошло первое завоевание, масштабное и жестокое. Восток присутствовал на метафорическом радаре Москвы задолго до того, как появились англичане, ищущие пути в Катай. Не менее важные события разворачивались и в центре Московского государства. XVI столетие характеризовалось расширением и централизацией государства, за которыми последовал обвал. Обвалу предшествовали продолжительные войны, эксцентричная опричнина (1564–1572), годы плохих урожаев и пресечение династии Рюриковичей: все это вместе привело к более чем десятилетию общественных потрясений и гражданских войн. Экономические цели ушли на задний план, в то время как Московия переживала период династических кризисов, войн и разрушений, известный как Смутное время (1598–1613).

Завоевание Москвой Казани (1552) и Астрахани (1554) привело к коренной реорганизации политико-экономического ландшафта Западной Евразии. «Открытие» Беломорского прохода англичанами начало период империалистического давления со стороны англичан, которое московиты сумели обуздать, в чем им отчасти – но лишь отчасти – помогло соперничество других иностранных купцов, таких как голландцы и шведы. В XVI веке Москва не только углубила свои экономические отношения с Западом, но и заложила основу для экономической интеграции XVII века, нашедшей достойное отражение в труде Ярмо Котиляйне170. Хотя тщетно было бы искать каких-либо последовательных программных заявлений со стороны московского правительства, в XVI веке уже видны начала активного коммерческого государства171. Смутное время было закономерным кризисом, но оно лишь временно отсрочило активизацию экономики, отчетливо видную в Московском государстве.

ГОСУДАРСТВО КОММЕРЧЕСКОГО АКТИВИЗМА

Ученые последних десятилетий, реагируя на государственническую историческую традицию, в которой могущественный, даже деспотичный царь правит раболепным населением, улучшили наше понимание московской истории, донеся до нас мысль, что государство было минималистично: малыми силами оно достигало многого; оно замахивалось на труднодостижимые цели, и ему постоянно недоставало ресурсов, но, невзирая на эти трудности, оно совершало изумительные дела172. Однако, когда речь заходит об экономике в XVII веке и во время правления Петра, государство отнюдь не стремилось быть минималистским, и не факт, что было им. Цель минимизации социальной политики и активизации коммерческой стратегии была одна и та же: военная мобилизация и стабильность. Однако московская политика коммерческой активности не выходила за рамки нормы для государств того времени, как хотел бы нас заставить думать Джайлс Флетчер; в большинстве случае она вполне вписывалась в стандарт государства раннего Нового времени173.

Когда Романовы пришли к власти, их ключевой стратегией стало развитие государства коммерческого активизма174. Романовы во многом были новаторами. Кроме того, они были наделены проницательностью: действуя в очень нелегкой ситуации, в которой потерпели крах другие, ничуть не менее видные боярские семейства, они сумели добиться легитимности и сохранить ее. В весьма конкурентной политической среде их успех не был простой случайностью. Когда собеседник Екатерины II выразил свое восхищение ее политическими успехами, она отнесла их на счет своего здравого смысла, ответив: «Повеления мои, конечно, не исполнялись бы с точностию, если бы не были удобны к исполнению… И когда уж наперед я уверена в общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствием то, что ты называешь слепым повиновением»175. Точно так же, пускаясь в коммерческую активность, ранние Романовы избрали стратегию, пользовавшуюся поддержкой значительной части правящего класса. Московское руководство понимало важность и потенциал торговли. В этой сфере наблюдается потрясающая преемственность как минимум с XV века до, как мы увидим, правления Петра I. В этом мое понимание расходится со взглядом Майкла Ходарковского, считающего, что «в отличие от средневековой Европы… или более поздних европейских колониальных проектов в Америке и Азии, главным двигателем которых были меркантилистские интересы, российская экспансия на юг на протяжении всего этого периода объяснялась в первую очередь геополитическими соображениями и лишь во вторую очередь интересами экономики и торговли»176.

Московское государство видело себя в двойной роли регулятора экономики и ее активного участника. Государство сигнализировало о том, что признает важность торговли, разнообразными способами: поддержкой международных торговых связей, налоговой политикой, субсидированием торговой деятельности и учреждением привилегированных купеческих групп, что позволяло государству мобилизовать специалистов в торговом деле на повышение государственных доходов. Наконец, государство признало важность торговли тем, что само приняло участие в различных рынках, используя привилегированных купцов (а иногда и других) в качестве торговых агентов и вводя различные монополии.

Ученые признали коммерческую активность ранних Романовых177. Историк П. П. Смирнов писал, что «радикализм» мероприятий, осуществлявшихся в их эпоху, «ширина и объем действительно захватывали все внимание наблюдателя общественной жизни половины XVII века и заставляли думать, что все постановления страны в это время были направлены на коммерцию и торги»178. Историк времен империи Н. И. Костомаров, советский историк О. Н. Вилков и американский историк Дженет Мартин отметили усилия государства по развитию торговли с Центральной Азией, а Клиффорд Фоуст и Марк Бассин обратили внимание на энтузиазм, с которым наращивалась торговля с Китаем179. Ярмо Котиляйне зафиксировал усилия российского руководства по развитию торговли на Балтике, а также в Смоленской земле (поставлявшей на Балтику пеньку и лес) в конце XVII века180. Кэрол Стивенс описала политику Москвы по инструментализации украинского зерна во второй половине XVII века181. Джон Ледонн отметил важнейшую роль коммерческих устремлений в политике Петра I182. Как будет показано во второй и третьей главах, государство испытывало глубочайший интерес к развитию торговли в Сибири. В обязанности воевод входил сбор дани, но государство создало целую сеть таможен для получения коммерческого дохода.

РОССИЙСКИЕ ДОХОДЫ

Значительная часть зарождающегося чиновничества занималась максимизацией доходов государства с целью оплатить растущее войско – феномен, связанный с тем, что называют подъемом военно-фискального государства. Административная инфраструктура была необходима для сбора таможенных пошлин (и иных налогов) и регулирования различных отраслей. Приоритеты были ясны. Канцелярские документы неутомимо подчеркивают важность повышения доходов царской казны. Подданные хорошо понимали задачи государства. Когда служилые люди желали выдвинуть обвинение, которое привлечет к себе внимание, они обвиняли друг друга в нанесении ущерба доходам царя. Как мы увидим, авторы челобитных к царю регулярно использовали этот способ, чтобы добиться собственных целей. Когда в Верхотурье чиновник посадил в тюрьму местного крестьянина за сопротивление изъятию коня – то ли для законной службы, то ли для личных нужд чиновника, по этому вопросу возникла полемика, – крестьянин оформил свою апелляцию именно с точки зрения царских доходов. Проведя в тюрьме время сбора урожая в 1655 году, он не мог собрать со своих полей столько, сколько собрал бы, будучи на свободе; таким образом, его тюремное заключение не позволило ему заплатить больше денег царю183.

В стандартном словоупотреблении тех дней доход в идеале означал драгоценные металлы – золото или серебро184. Подобно руководителям всех меркантилистских государств раннего Нового времени, российские управленцы считали, что именно твердая валюта может обеспечить богатство страны, и принимали меры, чтобы драгоценные металлы приходили в страну – и не покидали ее. С точки зрения некоторых авторов, в этом была заключена сама сущность меркантилизма185. Законы о валюте были стандартной формой вмешательства государства. Эдуард IV сделал экспорт золотых и серебряных слитков из Англии уголовным преступлением186. Франция в XV веке запретила вывоз денег в Рим. Даже голландские власти в 1690‐х годах запретили экспорт серебра, из чего мы можем видеть, что и торговая республика, построенная на принципе laissez-faire, реагировала на протекционистские импульсы187. Российское государство тоже делало что могло, чтобы завладеть драгоценными металлами, и не нуждалось в теоретических оправданиях, чтобы следовать этой политике. Государству были нужны деньги, кровь войны. Некоторые законы имели целью помешать оттоку драгоценных металлов из России. Например, в 1660‐х годах бухарцам было дозволено торговать за звонкую монету, но запрещено вывозить ее с собою из страны. Драгоценные металлы важны в нашем обсуждении русских купцов потому, что ради них государство могло даже отступить от своего намерения обеспечивать благополучие купцов. В определенные моменты XVII и начала XVIII века российское руководство продавало западноевропейцам откупа и предоставляло монополии – и делало это, как правило, потому, что иностранцы могли заплатить за это твердой валютой188. Другими словами, желание немедленно получить драгоценные металлы могло побороть стремление к протекционизму. Например, в 1658 году царь Алексей Михайлович, сознававший важность итальянского рынка, отправил к великому герцогу Тосканскому специального посланника, чтобы заключить соглашение, по которому Тоскана получала монополию на импорт икры в обмен на ежегодную выплату определенной денежной суммы. Но великий герцог согласился выплачивать лишь половину запрошенной суммы наличными, а вторую половину – шелком (распространенная практика в Архангельске)189. В поисках более выгодных условий жадная до звонкой монеты Москва начала переговоры с английским консулом в Ливорно, и он создал акционерную компанию с участием голландских и итальянских купцов, которая обладала монополией на икру до 1667 года190. Впрочем, фискальная политика была лишь одним из способов, которым государство влияло на трансграничную торговлю.

В подобном внимании к торговым вопросам нет ничего удивительного, если вспомнить, что существенная доля государственных доходов происходила от непрямых налогов, то есть налоговых доходов, полученных с торговли. В то время как главным занятием подавляющего большинства населения всегда было сельское хозяйство, в XVII веке главнейшими источниками государственных доходов были торговля и промыслы191. Бюджетов у государств XVII века не было, поэтому доходы сложно подсчитать. Тем не менее специалисты по экономической истории предполагают, что значительная часть государственного бюджета России происходила от таможенных доходов192. К примеру, Новгород и Нижний Новгород в 1610‐х и 1620‐х годах получали благодаря таможне от одной до двух третей своих доходов. Если добавить сюда пошлины на государственную продажу алкоголя, общая цифра будет уже между двумя третями и девятью десятыми193. В 1680 году более половины государственного бюджета наполняли косвенные налоги; в 1701 году их доля составляла 40,4%194. В то же самое время в Англии, где торговля была в высшей степени развита, косвенные налоги составляли 30–40% – то есть в среднем чуть меньше – королевских доходов195. Когда на кону стояло столь многое, неудивительно, что торговля считалась важнейшей сферой государственных интересов.

В XVII веке важность торговли с заграницей в российской экономике была беспрецедентной. Московия была в большой степени вовлечена в европейскую экономику, и растущий европейский спрос подталкивал развитие России196. Значительную часть экспорта составляли лесные товары, необходимые для строительства флота, а также кожа, меха, икра и товары с Востока. Торговля стала стремительно развиваться в последней трети XVII века, и к концу столетия Россия была глубоко интегрирована в растущую европейскую мир-экономику. Через Архангельск она была связана с английской и голландской колониальными экономиками, а через Волжско-Каспийский и Сибирский торговые пути – с торговлей, шедшей по Шелковому пути.

РАЗВИТИЕ ВОСТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Первые цари из династии Романовых, исходя из фискальных и инструментальных целей, считали, что торговлю необходимо развивать и в то же время самим участвовать в ней. В целом увеличение торговли означало увеличение налоговых доходов. Как пишет Б. Г. Курц, «Индия» для московитов XVII века была шаблонным образом, включавшим в себя все богатства Востока197. Царь Михаил Федорович отправил купца Федота Афанасьева сына Котова в Индию и Иран – путешествие, которое тот осуществил в 1623–1624 годах. К середине века династия Романовых активно направляла многочисленные посольства с целью развития торговых связей. В 1646 году царь Алексей Михайлович послал государственное торговое посольство в Индию. Возглавили его казанский купец Никита Сыроежин и астраханский купец Василий Тушканов, с собой они везли на 3–4 тысячи рублей государственных товаров (товаров, которыми они торговали от лица государства). В 1651 году купцы Родион Никитин сын Пушников и Иван Деревенский отправились в еще одно государственное торговое посольство в Индию, из которого они вернулись только в 1667 году198. Третье коммерческо-дипломатическое посольство было отправлено в 1675 году в империю Великих Моголов, простиравшуюся на северную часть Индийского субконтинента199. Караван пришлось повернуть назад в Кабуле из‐за войны между афганцами и Моголами. Во главе этой миссии стоял бухарский купец Мухаммед Юсуф Касим (он же Мухаммед Ислам Касимов), житель бухарского квартала в Астрахани – городе многочисленных диаспор и купеческих общин. С 1647‐го по 1680‐е годы число индийцев, живших в Астрахани, выросло вчетверо, достигнув более чем сотни человек. В эти годы из‐за войн контакт индийцев с родной землей прерывался, но эти эмигранты находили другие способы заработка200.