Полная версия:

Тайны прошлого. Занимательные очерки петербургского историка. От Петра I до наших дней

Ручка от гроба герцога де Кроа. Автор благодарит Калмара Улма (Эстония) за предоставленную фотографию

…Рассказывают, что Петр I, узнав о смерти Кроа, произнес: «Сердечно жаль мне доброго старика: он был поистине умный и опытный полководец. Вверив ему команду 14 дней прежде, я бы не потерпел поражения под Нарвою». В то же время Петр приказал запросить Ревель о размере долгов Карла де Кроа. Однако что-то не срослось. Или, может быть, долги герцога просто оказались царю не по карману… Интересно, что, когда в 1710 году Ревель капитулировал перед русскими войсками, городской магистрат снова напомнил о долгах герцога Русской Военной Коллегии и о том, что «они еще не были тогда очищены».

А мумию герцога извлекли из подвала только через 120 лет. Что касается сохранности тела – ученые мужи объяснили этот феномен довольно прозаично: раствор, скрепляющий кладку церкви, содержал каменную соль, и вдобавок тело Кроа бы поставлено туда во время сильного январского мороза. Но у горожан была своя версия на этот счет… Они полагали, что Кроа сохранился благодаря крепким напиткам, которые покойный весьма ценил.

Как я уже упоминал, мумию герцога выставили в ревельской церкви на всеобщее обозрение, где она превратилась в своего рода редкостную достопримечательность. «Небольшая дверь ведет в капеллу, – писал один из путешественников в 1839 году. – Там лежит иссохший труп герцога де Кроа, сохранившийся более 130 лет. Близ дверей стоит дубовый гроб, в котором лежит его тело; лицо почернело и похоже на деревянный истукан, волосы еще видны надо лбом, и на голове – парик. Из-под черной бархатной мантии выглядывают манжеты и рубашки, так же хорошо сохранившиеся, как жилистые руки и высохшее тело. На лицевой стороне катафалка видна следующая надпись: „Карл Евгений Герцог де Кроа, происходил от Королевской крови, родился в 1650 году в Бельгии, был славен, не столько своими великими деяниями, сколько разновидностью их. Взят в плен во время Нарвской битвы и умер в Ревеле в 1702 году. Труп его сохранялся 118 лет и вынут из могилы в 1819 году“».

Несмотря на то что показ вельможного чучела приносил церкви неплохой доход, в середине XIX века власти распорядились снова спрятать тело в подвал. К концу века сумма долга Кроа вместе с процентами достигла размеров астрономических. Но в январе 1897 года она неожиданно была выплачена… Кем? Почему? Это навсегда останется загадкой Старого Таллинна… А тело незадачливого полководца наконец похоронили по-христиански. Так закончились приключения Карла де Кроа, точнее его мумии, – 200 лет спустя после смерти.

Глава 3

Несостоявшаяся дуэль Петра Великого

Июнь 1707 года в польском местечке Якобовичи близ Люблина выдался неспокойным. Здесь базировалась главная квартира русской армии, поджидавшей Карла XII. Согласно русским сведениям, шведский король вот-вот должен был подойти к Люблину с 40-тысячным войском. Обстоятельства осложнялись еще тем, что по всей Польше поползли слухи, что Петр I, находившийся здесь, намеревается посадить на польский трон своего сына Алексея. Чтобы успокоить поляков, царь даже отправил сына в Москву…

Однако вскоре новые слухи, которые пришли из Якубовичей, повергли многих в недоумение: говорили, что во время дружеской попойки русские вельможи повздорили с прусским послом Георгом Иоганном фон Кейзерлингом; вытолкали его за двери, и более того, – сам царь вызвал его на дуэль! Это был неслыханный скандал в истории европейской дипломатии.

Слухи множились, но официально не подтверждались. Очевидно, дело, принявшее сразу серьезный оборот, засекретили. Правда, коллега Кейзерлинга, британский посол в России Чарльз Витворт, исправно доносил королевскому секретарю в Лондон: «Вы, полагаю, уже получили… полный отчет о несчастий, которое постигло Кейзерлинга в день св. Петра при большом празднестве, на котором он поссорился с князем Меншиковым. От слов дело дошло до побоев. С тех пор посланнику этому запрещено являться ко двору и к царю; он же, со своей стороны, послал нарочнаго к королю прусскому с известием о случившемся». Витворт при этом замечает, что первый повод к ссоре был «частного характера».

Действительно, прусский посол и князь Меншиков повздорили из-за дамы, на которую еще недавно имел виды Петр I. Речь шла о недавней фаворитке царя Анне Моне…

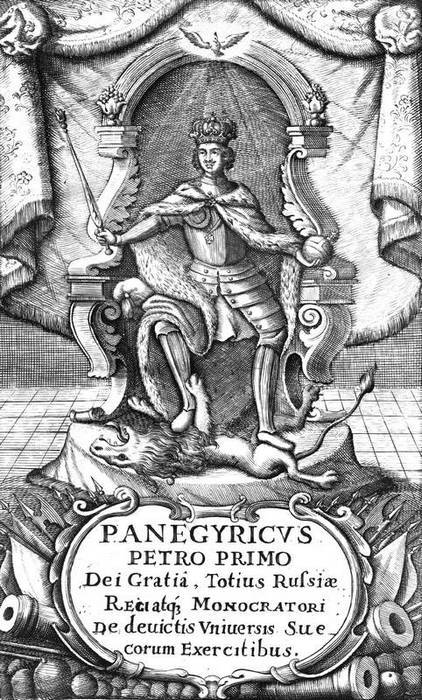

Ж.-Б. Удри. Петр I. Франция. 1717 г.

Событие, потрясшее дипломатический мир Европы, произошло на обыкновенной царской пирушке, на которую сам Кейзерлинг не имел никакого желания идти. Об этом сообщает депеша некоего высокопоставленного лица, адресованная королю Пруссии Фридриху I: «Вседержавный великий государь, августейший король повелитель! – сообщал неизвестный чиновник. – Не далее как четверть часа тому назад получил я с Люблинской почтой письмо [от] посла Кейзерлинга. Он пишет о том, как сильно опасается предстоящего большого пиршества, устраиваемого царем в день своего тезоименитства в Якубовицах, в полуверсте от города; опасается обычных при подобных пирах разгула и бесчинства, и как охотно откупился бы хоть дорогой ценой, лишь бы не присутствовать на пиру; но быв приглашенным генерал-адъютантом его царского величества, он не мог отклонить приглашения, не подвергая себя опасности потерять всякое значение при том дворе».

(Любопытно, что последнюю мысль – о значении посла при русском дворе – разделял и датский дипломат Юст Юль. В 1710 году он записал в дневнике, что в России важнейшие дела решаются на царских пирушках и обязанность любого иностранного дипломата – там находиться.)

Но вернемся к депеше Кейзерлинга… В начале своего пространного документа посланник поведал монарху о девице Моне, которая «прежде была любовницей царя», а последние четыре года содержалась под домашним арестом. Он, Кейзерлинг, «вовлеченный в ее роковую судьбу», заступался за Анну, а теперь решил помочь и ее брату – устроить его на русскую службу. «Когда же я обратился к царю с моей просьбой, – продолжает дипломат, – царь, лукавым образом предупрежденный князем Меншиковым, отвечал сам, что он воспитывал девицу Моне для себя, с искренним намерением жениться на ней, но так как она мною прельщена и развращена, то он ни о ней, ни о ея родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочет».

В этот момент Петр вышел из покоев, и в разговор вступил Меншиков. Он заявил, что «девица Моне действительно подлая женщина», с которой он сам развратничал столько же, сколько и Кейзерлинг. Прусский посол вспылил и, оттолкнув князя от себя, сказал: «Будь мы в другом месте, я доказал бы ему, что он поступает со мной не как честный человек, а как… (Бранное слово в подлиннике опущено – Примечание переводчика XIX в.). Тут я, вероятно, выхватил бы свою шпагу, но у меня ее отняли незаметно в толпе, а также удалили мою прислугу; это меня и взбесило и послужило к сильнейшей перебранке с князем Меншиковым. Вслед за тем я хотел было уйти, но находившаяся у дверей стража, ни под каким предлогом не выпускавшая никого из гостей, не пропустила и меня. Затем вошел его царское величество». Далее Кейзерлинг сообщает, что Петр и его фаворит набросились на посла с ругательствами и, протащив к лестнице, спустили его вниз… В итоге оскорбленный посол был вынужден возвращаться домой «на кляче» своего лакея.

Князь А.Д. Меншиков. Немецкая гравюра. 1710 г.

После доклада о происшествии Кейзерлинг просит короля беспристрастно рассмотреть это дело, надеясь на его чрезвычайный ум и великодушие. «Клянусь Богом, – признается дипломат, – что все обстоятельства, изложенные мною, совершенно верны: все польские магнаты, бывшие на пиру, могут засвидетельствовать, что поведение и обращение мое были безукоризненны и что, несмотря на сильную попойку, я все время был трезв. Но, положим даже, – рассуждает посол, – что я был пьян (чего в действительности не было) и произвел какое-либо бесчинство, подвергать меня за это строгому аресту совершенно неуместно».

В конце своего послания Кейзерлинг просит короля как о великой милости – немедленно уволить его «от должности».

Эта депеша, направленная королю из Люблина, датирована 11-м июля 1707 года. Через пять дней Кейзерлинг, находясь, видимо, под домашним арестом, пишет королю еще более пространное послание. Посол объясняет это тем, что первый документ был составлен «с большой поспешностью», а теперь он хочет передать своему монарху новые подробности этой истории. Для нас вторая депеша особенно ценна: именно в ней открываются новые нюансы того памятного тезоименитства Петра Великого, которое чуть не окончилось дуэлью между царем и прусским посланником.

«Вседержавнейший, великий король!.. – обращается Кейзерлинг к своему монарху. – Надлежит, однако, обратить [ваше] внимание на следующие упущенные в этом деле обстоятельства: во-первых, князь Меншиков первый стал грубить мне непристойными словами… Во-вторых, когда несколько офицеров развели нас друг от друга, его царское величество (Петр I. – А. Е.) сам обратился к Меншикову со словами: «Ты всегда затеваешь то, чего сам не понимаешь, и я должен отвечать за все твои глупости, и потому советую тебе помириться с Кейзерлингом».

В последующих строках, адресованных Фридриху, Кейзерлинг переходит к новым подробностям этого праздника, которые принимают вовсе немыслимый характер…

«Вслед за сим его царское величество подошел ко мне в ярости и спросил, что я затеваю и не намерен ли я драться. Я отвечал, что сам я ничего не затеваю и драться не могу, потому что у меня отняли шпагу, но что если не получу желаемого удовлетворения от его царского величества, то готов драться с князем Меншиковым. Тогда царь с угрозой, что сам будет драться со мной, обнажил свою шпагу в одно время с князем Меншиковым: в эту минуту те, которые уже держали меня за руки, вытолкнули меня из дверей… и низвергли с трех больших каменных ступеней, и мало того, проводили толчками через весь двор, где я нашел своего лакея одного… Неслыханный позор, которому подвергся министр вашего королевского величества, – завершает свое письмо Кейзерлинг, – так велик, а нарушение международного права – есть преступление столь важное, что вызванный ими гнев вашего королевского величества будет совершенно основателен».

Этими событиями завершился праздник, устроенный Петром I в маленьком польском городке. Кейзерлингу тут же объявили, что вследствие его дурного поведения, которое он показал накануне, и поскольку обозвал Меншикова ругательным словом, и тем опозорил дом царя, он должен удалиться от русского двора. Кейзерлинг парировал, что не он первый начал нелепую ссору, и к тому же эта вспышка гнева произошла у него «под влиянием насильственно произведенного в нем охмеления». Посол также просил передать Петру I, что если он и погрешил против царского величества, то сильно об этом сокрушается…

Петр I. Миниатюра начала XVIII в.

По-видимому, Петр I и сам был не рад весьма скандальной истории.

Поэтому не удивительно, что вскоре в депешах Кейзерлинга появляются новые, более мягкие нотки: «Три дня тому назад, – доносит дипломат королю, – офицер царской службы подозвал к себе на многолюдной улице одного из моих слуг и сказал, что слышал, будто ссора наша прекращена, и царь меня удовлетворил богатым подарком».

Действительно, Петр вскоре нашел способ, как разрешить щекотливую ситуацию. Он провел свое расследование и признал виновными двух гвардейцев, столкнувших посла с лестницы. Гвардейцев приговорили к смертной казни. Правда, это был своего рода спектакль, срежиссированный самим царем. Кейзерлингу объяснили, что перед тем, как он получит аудиенцию у Петра I, он должен попросить помилования для этих двух «несчастных». А они, в свою очередь, явятся к нему в оковах и будут благодарить Кейзерлинга за дарование жизни.

«…Приговор был почти уже исполнен, – сообщает дипломат королю. – Русский поп уже дал преступникам свое наставление к принятию смерти, уже благословил их распятием, уже даны были им свечи в руки, глаза были повязаны… Потом, по моему требованию, они были освобождены от цепей и, по обычаю, угощены мною водкой, которую выпили во здравие вашего королевского величества (Фридриха I. – А. Е.) и его царского величества (Петра I. – А. Е.)».

Меншиков также участвовал в этом «спектакле». По словам Кейзерлинга, он встретил его на галерее – «честь, которую он едва ли оказывает другим иностранным министрам, даже при первом приеме их… Мы удалились в сторону к окну отдельной комнаты, – пишет дипломат, – и объяснились по поводу ссоры, происшедшей от неумеренной выпивки. По общему нашему соглашению, ссора эта не только будет предана забвению, но даже послужит в будущем к подкреплению нашего благорасположения и дружбы».

Неожиданно в покои вошел Петр, «по своей привычке безо всякой церемонии». Он обнял прусского дипломата и, не позволив вымолвить ему слова, сказал, что устал от подъема по лестнице, потому что чувствует себя еще очень неважно после болезни. Потом они прошли в глубь галереи, где Кейзерлинг стал благодарить царя за полное удовлетворение этого конфликта, а также принес свои извинения по поводу случившегося. Но Петр снова не дал послу говорить, сказав кратко по-немецки: «Сам Бог свидетель, как глубоко сожалею я о случившемся; но все мы были пьяны; теперь же, благодаря Бога, все прошло и улажено; я уже забыл о ссоре и пребываю благосклонно и с любовью преданный вам».

Таким образом, неприятности Кейзерлинга, которые он претерпел от русского двора, завершились самым милым образом. Впоследствии прусский дипломат не захотел воспользоваться полученным от короля разрешением выехать из России. Это и неудивительно: находиться в должности королевского посла в Санкт-Петербурге в начале XVIII века было очень престижно. К тому же Кейзерлинг не уехал, как он сам писал, «по личным соображениям». Под этими словами, несомненно, подразумевался его роман с Анной Моне, на которой он женился в июне 1711 года. Однако счастье с ней было недолгим: через полгода прусский посол скончался по дороге в Берлин. Когда составили опись имущества покойного, многие с удивлением отметили, что среди вещей Кейзерлинга была миниатюра Петра I, усыпанная бриллиантами, – та самая, которую царь пожаловал Анне Моне в эпоху их бурного романа…

Глава 4

Карл XII о Полтавском сражении

В Стокгольмском государственном архиве хранится любопытный документ, к нему, по всей видимости, еще не обращались историки петровской эпохи. Он представляет собой черновой подлинник первого официального извещения о Полтавской битве. Это письмо Карла XII, адресованное заседавшему в Стокгольме Правительственному совету, который в ходе Северной войны иногда именовался «Комиссией по обороне».

Письмо изобилует собственноручными поправками и дополнениями короля. На рукописи отмечено, что текст письма после оглашения его в Совете 7 сентября 1709 года разослали по всем губерниям Швеции и Финляндии. Таким образом, только через два месяца после полтавского разгрома шведские власти получили от своего монарха известие об этом драматическом событии. До этого письма в Швеции ходили только смутные слухи о катастрофе, постигшей Карла XII где-то на Западной Украине.

Вероятно, письмо было отправлено из какого-нибудь турецкого лагеря; ведь именно к туркам Карл бежал, проиграв свое главное в жизни сражение.

«Довольно долго мы уже не получали из Швеции никаких известий, да и не имели случая посылать писем сюда, – пишет король. – Между тем дела шли здесь (на Украине – А. Е.) хорошо, и все обстояло благополучно». Далее Карл XII самонадеянно рассказывает, что его войско одержало ряд побед над русскими и те якобы вот-вот должны были согласиться на все требования шведов. Но вскоре удача изменила последним. Карл пишет, что перед решающим боем он получил огнестрельную рану в ногу, не мог сидеть на лошади и делать необходимые распоряжения. С этого места король переходит к рассказу о полтавской катастрофе.

«28–го августа, – продолжает письмо Карл XII, – по несчастной случайности, шведское войско потерпело урон в сражении, что произошло вовсе не от храбрости или численного перевеса неприятеля, ибо он сначала был повсюду обращен в бегство, но самая местность и положение были так укреплены, что шведы чрез то понесли ущерб».

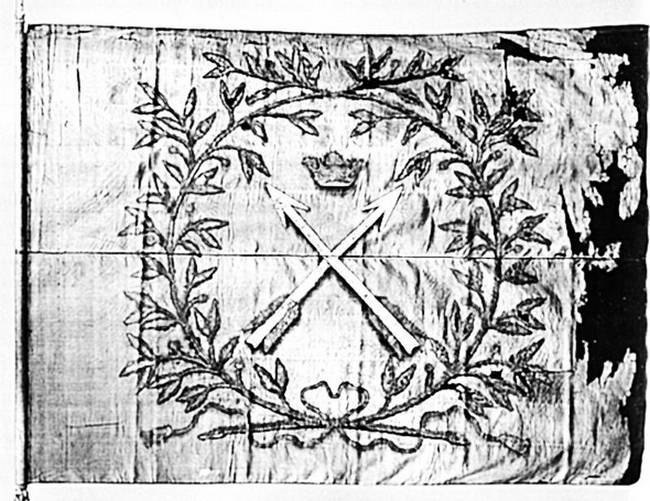

Знамя пехотного шведского полка образца 1686 г.

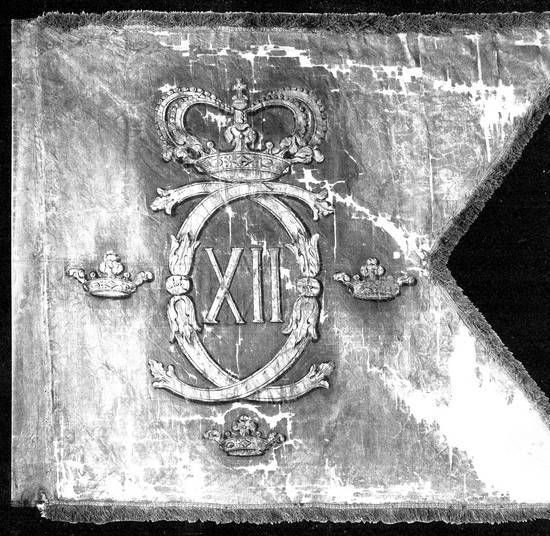

Шведский штандарт – трофей русской армии. Нач. XVIII в. Шелк, шитье

Интересно, что Карл связывает победу русских с той выбранной позицией, которую солдаты Петра I заняли накануне Полтавского сражения. Это согласуется с сообщением одного из приближенных короля, тот слышал, как шведский монарх, увидев построенное в боевом порядке войско русского царя, сказал: «Я не знал, что он (Петр I. – А. Е.) так удачно займет эту местность…». Но разве не в этом и состоит боевое искусство полководца – заблаговременно занять наиболее выгодную позицию, максимально используя природный ландшафт?

Однако вернемся к письму… Карл пишет, что, несмотря на то что его отряды везде атаковали и преследовали русских, большинство шведской пехоты было изрублено, а конница потерпела значительный урон. «Потеря весьма велика, – признается король, – но принимаются меры к тому, чтобы вследствие этого неприятель не получил перевеса и не приобрел малейшей выгоды».

После краткого известия о поражении под Полтавой Карл пытается поднять боевой дух своих подданных и сообщает, что еще не все потеряно. По мнению короля, крайне необходимо быстро восстановить военные силы, чтобы «отражать вредные замыслы и нападения неприятеля». Карл приказывает в спешном порядке набрать в Швеции рекрутов, которых следует снабдить оружием, одеждой, палатками, знаменами, «музыкой» и прочими военными принадлежностями.

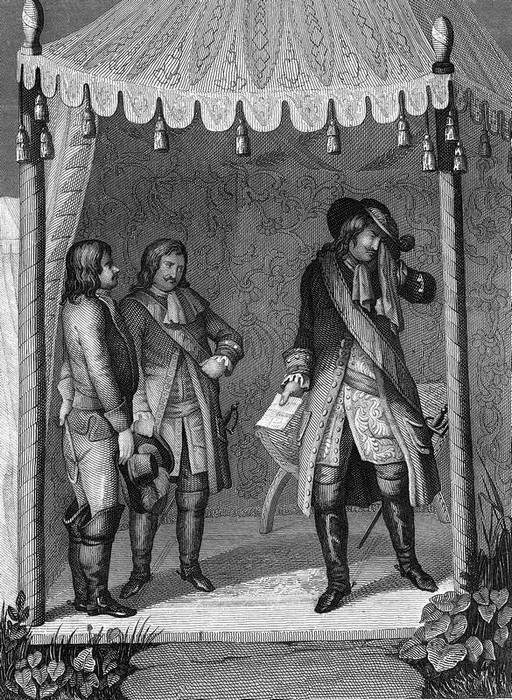

Петр I и Карл XII. Немецкая гравюра. 1728 г.

Поскольку в Полтавском сражении особенно пострадала кавалерия, монарх желал, чтобы шведские крестьяне-мызники предоставили лошадей и вообще содержали конных солдат. Всем оставшимся в Швеции полкам, согласно письменному приказу Карла XII, надлежало быть готовыми по первому требованию отправиться в Россию. «Весьма важно не падать духом и не предаваться малодушному бездействию, – завершает письмо Карл, – [необходимо] напрягать все, чтобы поправить дело, дабы вскоре [привести] все к желаемому концу».

Петр I плачет о смерти Карла XII. Немецкая гравюра. 1841 г.

Как известно, мечтам шведского монарха о победе над Россией не суждено было сбыться. Полтавский бой переломил ход всей Северной войны, и маятник грядущей победы качнулся не в сторону Стокгольма. В 1718 году воевать с Россией уже стало некому: «последний варяг», как иногда называли Карла XII, был убит при штурме норвежской крепости Фредриксхаль.

А что же Петр Великий? Как свидетельствуют очевидцы, узнав о смерти своего давнего врага, царь с горечью произнес: «Ах, брат мой Карл, как мне тебя жаль!»… и приказал объявить траур по всей России.

Глава 5

«Обнажил шпагу в присутствии царя…»

Из-за этого случая датский посланник Юст Юль едва не покинул Россию.

Имя Юста Юля, датского посланника при дворе Петра Великого, занимает особое место в истории Петербурга. Его «Записки» о пребывании в российской столице в 1709–1710 годах поистине бесценны. Нигде более мы не найдем такого подробного описания русской жизни петровской эпохи, личности царя, его приближенных.

Бояре и князья вместо шутов

«Записки» Юста Юля не предназначались для публикации. Автор признавался, что фиксировал все стороны российской жизни – как хорошие, так и не очень. «Если бы я решился бы когда-нибудь публиковать свой дневник, – отмечал Юст Юль, – то выключил бы из него те места, в коих царь и его подданные рисуются в красках малопривлекательных». Правда, это было совершенно излишне: колоритная фигура царя Московии настолько увлекала Европу, что даже его самые отрицательные черты в глазах европейцев обрастали легендами…

Первым русским городом, в который попал Юст Юль, стала Нарва. С большим трудом, минуя шведский морской патруль, посланник датского короля Фредерика IV высадился на российский берег.

Едва посланник представился царю, как Петр осведомился, служил ли он на флоте. Услышав утвердительный ответ, монарх пригласил Юста Юля сесть возле себя и принялся говорить с ним по-голландски. «Царь немедля вступил со мною в такой дружеский разговор, – отмечает датчанин, – что, казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет». Юст Юль с удивлением отмечает, что при царе не было ни канцлера, ни тайного советника, как подобает монарху, а только свита из 8–10 человек. Также посланника удивило, что Петр не вез с собой никаких путевых принадлежностей – «на чем есть, в чем пить и на чем спать. Было при нем, – продолжает дипломат, – только несколько бояр и князей, которых он держал в качестве шутов. Они орали, кричали, дудели, свистели, пели и курили в той самой комнате, где находился царь». По словам Юста Юля, монарх беседовал то с ним, то с какими-то офицерами, совершенно не обращая внимания на этих шутов, хотя последние «нередко обращались прямо к нему и кричали прямо в уши».

Нарва. Немецкая гравюра. 1710 г.

Несмотря на довольно суетливую обстановку, датчанин нарисовал живой портрет русского царя. «Царь очень высок ростом, – пишет Юст Юль, – он носит собственные короткие коричневые волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен». Посланник отметил, что на царе был меч, снятый со шведского генерала Рейншильда в день Полтавской битвы.

Из Нарвы Юст Юль отправился в Петербург, где, не доезжая 15 верст до города, вместе с санями и лошадьми провалился в полынью. К огорчению дипломата намокшими оказались не только все его пожитки, но и королевские верительные грамоты, в которых сообщалось о его назначении посланником. Прежде чем явиться к царю, Юст Юль хотел было просушить свои драгоценные бумаги, но Петр заявил, что примет посланника и без верительных грамот – лишь бы тот скорее явился во дворец.

Петр I. Гравюра Д. Галаховского. 1709 г.

С этого дня Юст Юль окунулся в особенности петербургской дворцовой жизни. Он ведет ежедневный дневник, где подробно описывает все, что видит в российской столице: фейерверки, приемы у князя Меншикова, царские поездки на буере, спуск кораблей… Юсту Юлю пришлось быть свидетелем и уничтожения Ниеншанца – крепостного вала, который к концу 1709 года еще оставался от шведской крепости. Вероятно, провожая этот памятный для России год, Петр хотел избавиться от Ниеншанца как от олицетворения шведского владычества на берегах Невы. По свидетельству Юста Юля, крепостной вал был обложен ящиками, заключавшими в себе по 1000 фунтов пороха. Взрыв был так силен, что в центре Петербурга – за 5 верст от Ниеншанца – задрожали окна. Под самим посланником и находившимися рядом с местом взрыва людьми заколебалась земля, а на Неве потрескался лед.

«Поведение во хмелю»

Как истинному дипломату, Юсту Юлю приходилось быть постоянно в курсе всех политических событий, происходящих при русском дворе. Поэтому ему часто приходилось являться незваным на разные приемы. Только там ему удавалось «потолковать» с Петром I, «ибо в России пиры и обеды, – отмечает посланник, – самые удобные случаи для улаживания дел: тут, за стаканом вина, обсуждаются и решаются все вопросы».

Сам Юст Юль был невосприимчив к крепким напиткам и очень страдал от этого. Он даже ходатайствовал перед царем, чтобы тот не заставлял его пить много, ссылаясь на то, что его собственное «поведение во хмелю внушает ему (Юсту Юлю. – А. Е.) опасение». Но царь только посмеялся над этим. Тогда дипломат упал перед царем на колени, умоляя Петра хотя бы снизить непомерную для него «норму» до литра венгерского вина… Далее произошло то, чего посланник и представить себе не мог. «Царь тотчас упал на колени, – вспоминает Юст Юль, – говоря, что он так же хорошо и так же долго может простоять, как и я. После того ни один из нас не захотел встать первым, и, стоя друг перед другом на коленях, мы выпили по шести или семи больших стаканов вина; затем я поднялся на ноги полупьяный. Окончательного же решения на мою просьбу так и не последовало».