Полная версия

Полная версияПолная версия:

Армянские мотивы

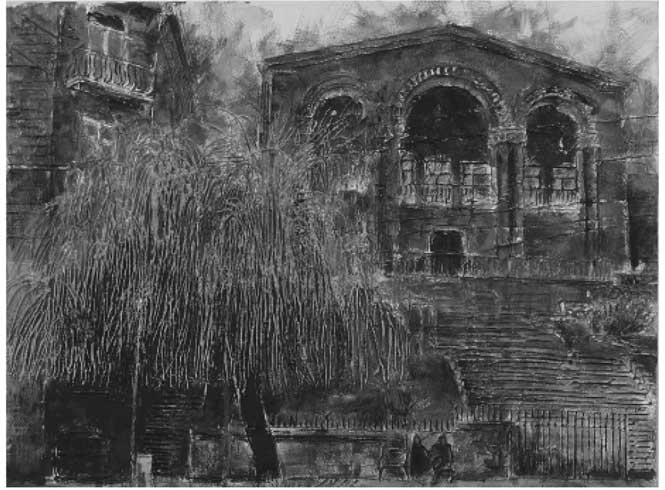

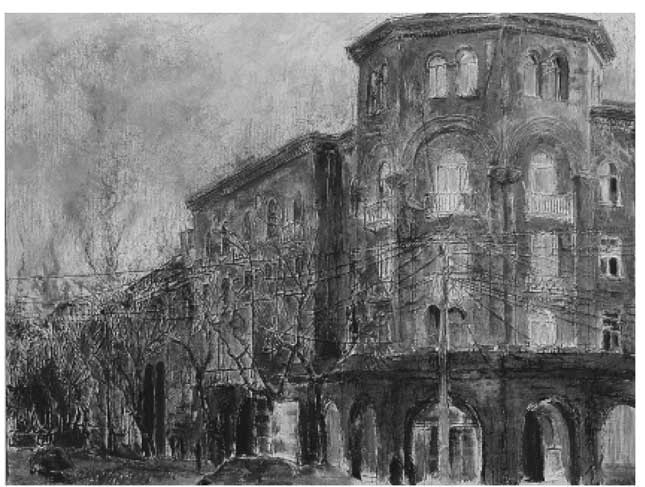

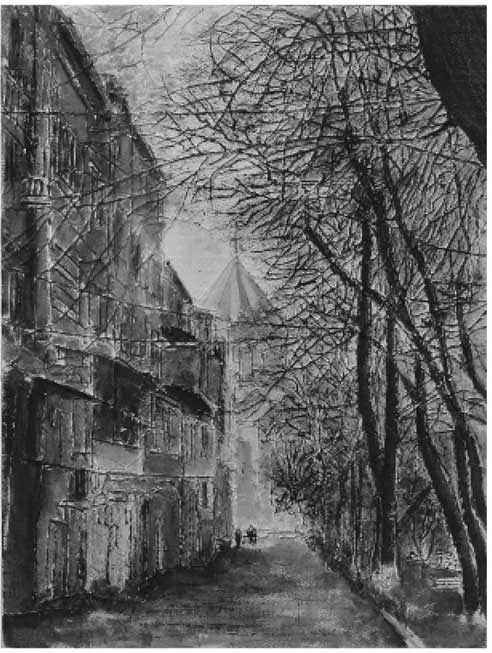

Художник Александр Мкртчян

Вот и в «Хронике Ереванских дней» история вводится в структуру кинотекста как смыслообразующий элемент. Герой сжигает служебный документ в отчаянном порыве помощь просителям сохранить им неродного, но сына (за что следует понижение в должности). А в одном из его снов лист восстанавливается из пепла – на фоне масштабной и разрушительной архивной войны, вызванной исходным волевым вмешательством в естественный ход вещей. Кино может запустить сюжет в обратном направлении как былыми аналоговыми (плёнка), так и современными цифровыми технологиями, но любые вмешательства в память взрывоопасны. В свое время Аркадий Аверченко написал рассказ «Фокус великого кино» – как киномеханик случайно запустил кинохронику в обратном направлении, так что возникла иллюзия обратного течения самой истории. Рассказ этот стал установочным для трактовки кинотекста примерно в той же степени, как рассказ Борхеса «Аналитический язык Джона Уилсона» для познавательных сущностей Мишеля Фуко, как он это подробно описал в начале своей книги «Слова и вещи».

События в фильме чаще разворачиваются в гранитной, относительно темной, смягчающей солнечные потоки части города, порой расцветая розовым туфом. И в задействованных в сюжете ереванских дней на пути героя возникают две женщины – гранитная, в которой он при деловой встрече узнает младшую соученицу по школе и с которой у него стремительно разворачиваются скульптурно-любовные отношения, и туфовая. Последняя лишь дважды мелькает – в реанимации, куда он, наведавшись к другу-врачу, становится случайным свидетелем смерти её возлюбленного, и в завершение, когда она, уже успокоившаяся и беспечная, проходит мимо с мороженым в руке, оказавшись предвестницей его скорой смерти от сердечного приступа в следующей сцене, в тот момент, когда он натолкнулся на группу играющих в войну детей.

Ну, и в самом конце на горизонте опять является Арарат. Арарат и Матендаран, который тоже однажды послужить визуальной рамкой для героя – два полюса Еревана как городского текста.

Воспроизвел бы я все эти впечатления, если бы не случилась недавняя поездка в Ереван? «Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага», – писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода в 1829 году», предощущая встречу с Араратом, пусть поначалу и мнимым («подмененным» Арагацем). Я считывал эти пейзажные реалии с борта самолета Москва – Ереван при виде Казбека сверху. Конечно, я стал пытаться сделать селфи, но соседка-армянка вызвалась мне помочь, взяв на себя функции фотографини.

В промежутке прошедших десятилетий были учеба в Литературном институте и дружба с соучеником, писателем и кинорежиссером Эдуардом Вирапяном, внешне напомнившем мне, хотя и меньшего роста, героя «Хроники». После окончания института у нас возникали волны переписки. По моему заказу, он писал на открытках с обязательным присутствием в том или ином виде Арарата. Мы занимались как будто бы разными вещами. Он писал притчи, лишь некоторые из которых присутствуют в интернете, снимал фильмы, которые пока не довелось увидеть, объездил весь мир, включая страны Борхеса и Кузее. (Иногда неразличимым общим списком его соединяют с младшим братом, кинорежиссером и актером Эдгаром Вирапяном). Я же стал кадром города как текста, разрабатывая концепцию культуры как суммы и системы локальных текстов. Сначала вышла книга «Крымский текст в русской литературе» (СПб.: Алетейя, 2003), а через десять лет «Московский текст» (М.: Вече, Русский импульс, 2013). В промежутке регион прошел и через состояние настоящей «архивной войны».

Художник Александр Мкртчян

Я приехал в Ереван, чтобы в Ереванском государственном университете языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова на XIV Международном форуме «Диалог языков и культур в XXI веке» (21–24.11.2018) выступить с докладом «”Перевод пространств”: Как Казбек замещал у Пушкина Чатырдаг, а Арарат – Карадаг».

В свободное время посещал музеи – Музей русского искусства (со знакомством с его директором Марине Мкртчян), Национальная галерея, Музей современного искусства, Музей Сергея Параджанова, Дом-музей Сарьяна. Знатокам города легко представить проделанный мною круг. Иногда он перемежался предвыборными митингами с национальными танцами. Ереван легко читается ногами, в промежутке между просмотрами. Всем известно трепетное отношение здесь к истории, но я бы сделал акцент на Медиа-Ереване. Для свободного посещения любого музея достаточно иметь какое-либо удостоверение, подтверждающее какую-то принадлежность к прессе.

Напишу ли я когда-нибудь большую работу по Ереванскому тексту, аналогичную тем, что уже написаны по Крымскому и Московскому текстам? Я продолжаю читать Ереван как текст, а Ереван читает меня. В качестве иллюстрации «машины грёзы» теперь предстает, конечно, отнюдь не «Запорожец». Современным кинопределом автономного плавания феномена города теперь предстают «Хроники хищных городов». И на этом фоне в качестве подтверждения продолжения нашего исходного диалога приведу нынешний ереванский отзыв Эдуарда Вирапяна о моем «Московском тексте»:

«Никто так увлечённо не писал в письме как Иван Грозный и не важно, что действия Курбского принудили его заняться этим. На этот момент захвачен твоим московским текстом. Еще не зная, о чем книга – как я мог так ошибиться, предположив о чем; вспомнил? За моей спиной возникла тень Лихачева, желающего тоже ознакомиться с текстом, над которым я сейчас, ведь и для него прошлая Русь представлялась объектом, в котором он хорошо разбирался.

– Уступите чтение мне, – сказал он с присущей ему деликатностью, – я не могу здесь долго оставаться, мне надо возвращаться туда откуда я пришел. Конечно, я уступил ему, сейчас книгу читает он, а я думаю о беспрецедентном факте в истории: эмоциональных письмах русского царя изменнику. Правильнее было бы развесить их по всей Москве, хотя бы на недельку, чтоб ни у кого не оставалось сомнений, что время таких дел давно кончилось в России и оно не будет вновь востребовано, если потребуется иметь русское слово в обороне и нападении, а сейчас вряд ли не такое время. Я давно хотел написать рассказ о взаимоотношениях Грозного и Курбского, причину не мог для себя найти, знакомство с Московским текстом создало причину, еще нет заглавия, но сюжет родился: однажды Москва просыпается и видит по всей столице прикрепленные в разных местах письма Грозного Курбскому. Что бы это могло значить и кого об этом спросить? – пытается разобраться вся страна. Российская академия наук предлагает спросить об этом Булгакова.

– Так его же нет, – приходит ответ от правительства.

– Ну и что, – отвечает Академия, – и Грозного давно нет, но только он мог велеть опричникам ночью войти в столицу и прикрепить в разных местах его письма изменнику. Будь здоров, Эдуард».

Так я ещё раз получил от Еревана текстологический импульс, своего рода новый сценарий новой визуализации текста.

Художник Александр Мкртчян

В последние годы теория повествования отмечена сосуществованием т. н. «естественной» и «неестественной» нарратологии. Если классическая нарратология старалась описывать любые повествования – вымышленные и «нон-фикшен», речевые и художественные – в рамках единой теории, то новая теория повествования ставит целью разработать такие модели, которые учитывали бы те свойства повествований, которые сопротивляются описанию на основе лингвистического понимания естественной, устной коммуникации. Внимание привлекает не «нормальное» повествование, а то, что в ту или иную норму не вписывается: хаотическое, парадоксальное, случайное, экспериментальное. «Повествователем может быть животное, неодушевленный объект, машина, труп, всезнающий телепат, хор разрозненных голосов, кто (и даже что) угодно. При этом повествование может быть по структуре традиционным, а может, если рассматривать его в конвенциональной перспективе, бессюжетным, бессвязным, противоречивым.

«Неестественная» нарратология проблематизирует представления о повествовании, акцентируя два момента: способы, которыми экспериментальные, «невозможные» повествования ставят под вопрос миметическое понимание повествования; и последствия, которые могут иметь «неестественные» повествования для представлений о том, что такое повествование вообще и как оно функционирует. Это стремление созвучно одному из актуальных трендов в постклассических культурных исследованиях: изучать не только устойчивые конструкции и системы, но и то, что в эти системы не вписывается и нарушает их. «Неестественная» нарратология вписалась в контекст двух других подходов постклассической нарратологии: когнитивного и трансмедиального. Но в отличие от этих подходов, касающихся в большей мере контекстов существования повествовательных текстов и ментальных процессов, сопровождающих их создание и восприятие, «неестественная» нарратология вновь обращается к описанию и анализу текстов, в очередной раз пересматривая категориальный аппарат нарратологии». Кинотекст предстает как взаимодействие и документализация таких нарратологий в той или иной степени или скорости.

Гербы Ереванской (Эриванской) губернии и Александрополя как символ единства армянского и русского народов

Ваэ Аветисян. Россия, г. Москва

Родился в 1982 году. В 1988 году поступил, а 1999 году закончил среднюю школу № 2 г. Джермука.

По 2000–2002 годах служил в армии. С 2002 по 2006 – учился учился в бакалавриате исторического факультета ЕГУ, а 2006–2008 – в магистратуре факультета международных отношений по специальности «политолог».

С 2009 года продолжил учёбу в аспирантуре в качестве соискателя учёной степени кандидата наук в кафедре всеобщей истории. Параллельно работал в школе, как социальны педагог, в университете «Гителик» преподавателем «Истории России».

В 2015–2016 годах. был ведущим специалистом в «Центре тестирования и оценки» при правительстве РА.

В 2016 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук.

Имею больше 15 научных статей, а также монографию.

Не имея в течение многих веков государственности, армянский народ свято хранил память о своих корнях, о некогда могущественных царствах, никогда не теряя надежды восстановить государство. Усиление в XVIII-ом веке позиций России на юге для христианского населения Закавказья открывало возможность освобождения от многовекового мусульманского ига. Обосновавшиеся в разных городах России представители армянского дворянства, не покладая рук, трудились над планами освобождения Армении под протекторатом России, отвечая тем самым чаяниям армянского народа. В процессе территориального расширения Российской империи и вхождения в её состав освобождённых от османского и персидского ига закавказских регионов, возникла необходимость полной административной интеграции новых субъектов в состав империи. По существовавшему в XIX веке принципу разделения земель в Российской империи, регион главным образом был разделён на губернии, уезды и отдельные округа, подразумевающие ещё и наличие сложенной геральдической системы обозначения земель, начиная от посадов, заканчивая несколькими вариантами общеимперских гербов. Несмотря на этот порядок, далеко не все административные единицы имели свои гербы, что свойственно и закавказским губерниям. Во время более чем 100-летнего нахождения региона в составе Российской империи, гербами утверждены были в основном губернии и области, а также некоторые города уездного значения. На протяжении этого времени несколько раз менялись образы гербов.

В этой связи интересно указать, что ещё задолго до официального выхода в мае 1827 году «предположения для сформирования армянских батальонов» в кавказском корпусе российской армии, многие армянские отряды, восставшие против турецкого и персидского ига, с начала XVIII века поднимали стяг с российским двуглавым орлом. Известный поборник за освобождение Армении Исраел Ори (1659–1711) справедливо полагал, что в угнетённых массах армянского народа герб царя Петра Первого на самом деле вызовет небывалый подъём духа, столь необходимый для успеха готовящегося восстания. По плану Исраела Ори, сразу же после освобождения города Нахичевани там соберётся «вся старшина и всё войско их армянское и примут знамена с государевым гербом, тогда они с великим устремлением и с ревностию пойдут на неприятелей, чтоб могли от них избавитися и места свои и городы освободить». Он не ошибся: уже 26 июля 1730 года русскому резиденту (послу) в Константинополе Ивану Ивановичу Неплюеву посланник турецких министров выразил устный протест по поводу двух боевых знамён, отбитых в том же 1730-ом году у одного из армянских отрядов в сражении с турецким войском под Гандзаком (Гянджа). По мнению турецкого командования, эти знамёна имели российское происхождение.

Сегодня трудно сказать, имели ли они русское происхождение или были приготовлены армянами для воодушевления ополченцев, но факт состоит в том, что эта традиция была успешно применена в штандартах армянских батальонов, сформированных по майскому указу 1827 года. Детали этих боевых знамён были заимствованы впоследствии для армянских территориальных гербов. В частности, это касается изображения Спаса Нерукотворного и Ноева ковчега, как центральных фигур многих гербов.

Уже в первых проектах восстановления Армянского царства можно найти упоминания о будущих государственных символах страны. Авторы этих проектов хорошо осознавали важность эмблемики в жизни современной страны. Гербы являлись не только символом страны, но и олицетворяли характер, традиции, идеологию и преемственность данного государства, с них же и складывалась наградная система и т. д. Все эти факторы делали предполагаемые гербы не просто результатом художественного творчества, а прежде всего историческим памятником.

Возникновение и эволюция армянской геральдики XVIII-XIX веков находится в тесной связи с общеисторическим процессом Российской империи. Российская геральдика напрямую влияла на оформление гербовых проектов «Армянского царства под Российским протекторатом», а после вхождения в её состав Армения находилась в сфере контроля имперской Герольдии. Важно отметить, что, начиная с Петра Первого, сама геральдическая наука в России развивалась в основном по правилам западноевропейского геральдического искусства. Практика утверждения земельных и городских гербов приобрела достаточный размах при Екатерине Второй и продолжалась весь XIX век. Именно тогда некоторые армянские земли впервые были включены в комплекс подвластных России земельных гербов (печать к Георгиевскому трактату). Первоначально они использовались вместе с грузинскими гербами, в силу того, что по составленным армянскими освободительными кругами планам, Армения и Грузия, как одна единица, должны были войти под российскую протекцию. Эти формальные представления и в дальнейшем находили применение – в Большом государственном гербе Российской империи герб Армении являлся частью герба Царства Грузинского.

В 1849 году после некоторых административных реформ, в числе Тифлисской, Кутаисской, Шемаханской и Дербентской губерний в Закавказье была создана Эриванская губерния. По указу от 9 июня 1849 года об учреждении Эриванской губернии территория новой губернии разделялась на Эриванский, Ново-Баязетский, Нахичеванский, Ордубатский и Александропольский уезды.

Ереванская губерния долгое время не имела собственного герба. Только после утверждения новых проектов гербов губерний и областей Российской империи в 1878 году у Еревана появился свой. Закон о гербе вышел 5 июля 1878 года и предписывал: «В лазоревом щите, серебряная скала, увенчанная золотым русским крестом. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентою».

Интересно, что «серебряная скала» состоит из трёх вершин и вызывает ассоциацию о Святой Троице. Так же и с крестом, который, возможно, подчёркивал христианство армян, а, может, просто обозначал русское присутствие на этих землях. На наш взгляд, крест несёт в себе обе идеи.

В 1837 году близ селения Гюмри была заложена русская крепость, где в этом же году побывал Николай Первый. Крепость была переименована в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. После нового раздела Закавказья в 1840 году Александрополь был официально провозглашён городом, становясь уездным центром. 21 мая 1843 года был утверждён герб Александропольского уезда: «Щит разделён на две половины: в верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Грузино-Имеретинского; в нижней, в зелёном поле, наклонённая серебряная лестница в знак того, что с учреждением города и нового управления, жителям дана возможность возвысить своё благосостояние; с правой стороны лестницы изображён крест, а с левой полумесяц, обращённый рогами вниз, в знак того, что город населён большею частью вышедшими из Турции христианами».

Существовала и другая, доработанная по правилам 1857 года, совершенно отличающаяся от прежних, версия: «В червлёном щите золотой трёхлистный крест над серебряным полумесяцем. В вольной части щита герб Эриванской губернии, щит декорирован знамёнами, увенчан серебряной башенной короной».

К сожалению, проект официально не утверждён, хотя герб больше остальных составлен по геральдическим канонам: серебряная корона о трёх зубцах с орлом и два знамени вокруг щита указывают на положение уездного города-крепости, а крест над полумесяцем символизирует, как и прежде, торжество христианства. Кстати, по данным первой всеобщей переписи населения Российской Империи, Александрополь был самым большим городом Эриванской губернии по численности населения.

После революции 1917 года старые царские символы были отменены, но в отдельных случаях они ещё находили своё применение. В случае с армянскими гербами Российской империи мы убеждаемся, что христианские символы отражают сущность армянского и русского народов, являются доказательством общего видения будущего. Они так же показывают единство двух братских народов, которые прошли долгий исторический путь плечом к плечу.

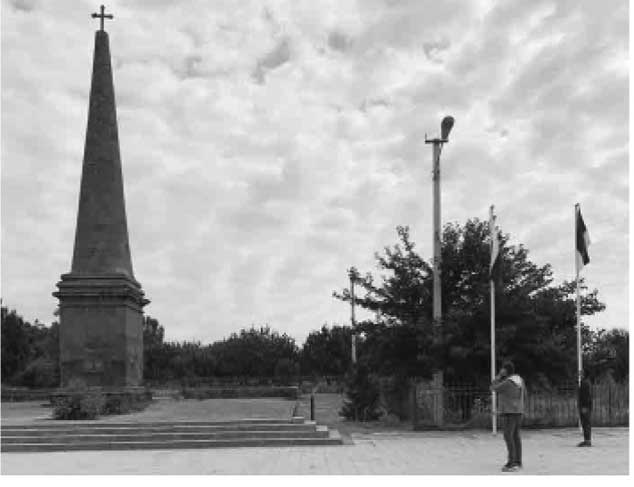

О мемориале, посвященном русским воинам-защитникам, погибшим в Ошаканской битве, при защите монастыря г. Эчмиадзина

Элиза Согомонян. Армения, г. Вагаршапат

Недалеко от города Эчмиадзина, есть мемориал, посвящённый русским воинам-защитникам, погибшим в Ошаканской битве, при защите монастыря г. Эчмиадзина.

В нашем городе в народе этот обелиск называют матур, что в переводе означает место паломничества.

Ещё в детстве мы с семьёй очень часто приезжали к этому памятнику. Возле него были виноградники, сады абрикосовых, персиковых, ореховых, сливовых деревьев. Весной на майские праздники мы обязательно приезжали туда. Все деревья цвели, было очень красиво.

А когда-то давно, в августе 1827 года, именно здесь русский войсковой отряд генерала Красовского вместе с армянскими добровольцами выступил на помощь к осаждённому монастырю и, несмотря на десятикратное численное превосходство персидской армии, сумел пробиться сквозь кордоны противника, после чего в ту же ночь осада была снята. Находившийся в то время в Эчмиадзине архиепископ Нерсес Аштаракеци (будущий католикос всех армян), держа в руках монастырскую реликвию «Римское копьё, обагрённое кровью Христа», молился за победу русского воинства.

Добравшись до стен монастыря, солдаты в буквальном смысле валились с ног. Когда к воротам подтянулись все оставшиеся колонны и был отдан приказ войти в монастырь, то пять егерей, обняв ружья, остались лежать на земле. Не имея ранений и контузий, солдаты умерли от истощения сил.

Штыки их ружей были обагрены кровью врагов, а в подсумках мёртвых солдат не осталось ни одного патрона. Русский отряд вошёл в монастырь под колокольный звон и молебные песнопения. Эчмиадзинский архиепископ Нерсес Аштаракеци обратился ко всем с приветственной речью. «Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъярённых врагов. Они стяжали себе бессмертную славу, а имя генерала Афанасия Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина».

Согомонян В. С.

17 августа патриархом было утверждено ежегодное отправление во всех армянских церквях благодарственного молебствия Богу.

Во время этой битвы русский отряд понёс тяжёлые потери. Это был самый большой урон русской армии за всё войны с Персией – 1131 воин.

В 1833–1834 годах по инициативе католикоса Епрема Первого Зорагехци и архиепископа Нерсеса Аштарекаци на средства монастыря и местных жителей по проекту инженера-поручика Компанейского, в километре от Эчмиадзина, был построен памятник воинам, павшим 17(29) августа 1827 года.

Это 25-метровый обелиск из красного туфа, который символизирует своей формой единство и целеустремлённость. На вершине обелиск увенчан крестом. Памятник был установлен 9 (21) мая 1834 года.

А вы знаете, что вначале этого креста не было. Крест появился потом, история такова. Когда отмечали 150-летие воссоединения Армении с Россией, возле памятника велись ремонтно-строительные работы. Строительством руководил Согомонян Володя Сеникович (17.10.1935–05.04.1986) – мой отец. И он решил поставить крест на верхушке обелиска, что и было сделано рабочими. Хочу отметить, что это было сделано в советское время.

Уже на протяжение многих лет ежегодно 17 августа мы, члены ОО «Россия», возлагаем цветы к обелиску, отдаём дань уважения, павшим воинам.

Вечная слава Героям.

1810 год: неравный бой за Мегри отряда Котляревского с персами

Андраник Арзуманян. Армения, Ереван

Родился в 1972 году в Ереване. В 1995 году окончил Ереванский лингвистический университет им. В. Брюсова. Работал на разных должностях, в том числе был ведущим специалистом в Российском центре международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве Российской Федерации (Москва), советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, директором Российского центра науки и культуры в Александрии и вице-консулом в Египте и др. Сейчас является координатором программ Российского центра науки и культуры в Ереване.

Это произошло в июне 1810 года на границе Армении и Персии. К началу описываемых событий полковник Пётр Степанович Котляревский был начальником небольшого отряда, располагавшегося в урочище Кызылдаг и прикрывавшего Карабах со стороны Персии. «Идущему вперед, – постоянно говорил он, – одна пуля в грудь или лоб, а бегущему назад – десять в спину». Его обычным правилом было «действовать стремительно, необыкновенными, но самыми форсированными маршами, без ранцев и шинелей». Позднее его стали называть вторым Суворовым.

Полковнику Котляревскому было поручено взять селение Мегри (юг Армении на границе с Персией). К населенному пункту лежало две дороги: одна, огибая горы, вниз по реке Аракс, а вторая вниз по течению реки Мегри. Персы укрепили дороги засеками и несколькими батареями по правому и левому берегам реки, мобилизовав около 1500 солдат. Само же селение, занятое отрядом в 500 человек, расположилось у подошвы двух отвесных скал.

Котляревский понимал, что взять штурмом это природное укрепление невозможно и, желая сберечь людей, не пошел по известным дорогам к селению. Оставив пушки, он отправился через карабахский хребет по непроходимым горным тропам, оставленными противником без защиты.

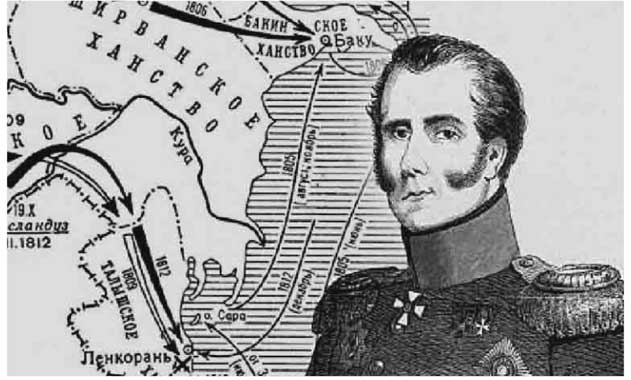

Петр Котляревский

Он выступил из лагеря 12 июня 1810 года с 400 солдатами. Через три дня отряд был уже рядом с Мегри. Полковник раздели свой отряд на три части. Один отряд под командой майора Дьячкова в 150 егерей послал к левому хребту, к правому хребту пошел сам со 150 егерями, а прямо, напротив селения, отправил 100 человек. Котляревский сумел разделить вражеские силы на три части, атаковав их с трех сторон, овладел передовыми высотами.