Полная версия

Полная версияНиколай Пржевальский. Его жизнь и путешествия

В Москве получил он известие о смерти Макарьевны, что, конечно, не могло подействовать ободряющим образом. “Роковая весть о смерти Макарьевны,– писал он,– застала меня уже достаточно подготовленным к такому событию. Но все-таки тяжело, очень тяжело. Ведь я любил Макарьевну, как мать родную… Тем дороже была для меня старуха, что и она любила меня искренне, чего почти не найти в нынешнее огульно развратное время. “Прощай, прощай, дорогая!”—так скажите от меня на ее могиле”.

24 августа он выехал из Москвы в Нижний, откуда на пароходе – по Волге и Каспийскому морю и по Закаспийской железной дороге – в Самарканд. Проведя здесь несколько дней, он двинулся дальше в Ташкент, а оттуда – в Пишпек, где остановился на довольно продолжительное время, чтобы окончательно снарядить экспедицию. Съездив в Верный для закупки китайского серебра и различных припасов, а также для того, чтобы выбрать солдат и казаков в состав экспедиции, он вернулся в Пишпек и, заметив в окрестностях города множество фазанов, отправился 4 октября на охоту. Охота оказалась очень удачной, но очень печальной по своим последствиям. Проходив целый день, он сильно вспотел и простудился. С этого дня болезнь, таившаяся в его организме, начала одолевать его. Оставаясь в Пишпеке еще несколько дней, он постоянно жаловался на жару, хотя окружающие находили температуру сносной.

Тем не менее, он продолжал ходить на охоту, выбирать верблюдов, укладывать вещи и 8 октября отправился в Караколь, откуда должно было начаться путешествие. Когда на другой день после его приезда его спутники Козлов и Роборовский явились к нему рано утром и выразили удивление, что он уже готов и успел побриться, он отвечал с каким-то странным выражением: “Да, братцы! Я видел себя сегодня в зеркале таким скверным, старым, страшным, что просто испугался и скорее побрился”.

– Завидую тебе, – прибавил он, обращаясь к Роборовскому. – Какой ты здоровый!

Странным показалось это замечание его спутникам, но вскоре они заметили, что Пржевальскому что-то не по себе; Ни одна квартира не нравилась ему: то было сыро и темно, то давили стены и потолок; наконец он переселился за город и устроился в юрте, по-походному.

16 октября он почувствовал себя так худо, что согласился послать за врачом. Тот приехал. Больной жаловался на боль под ложечкой, тошноту, рвоту, отсутствие аппетита, боли в ногах и затылке, тяжесть в голове. Врач осмотрел его, выстукал, выслушал, прописал лекарство… Болезнь продолжала развиваться своим чередом, и 19 октября он уже сознавал, что карьера его кончена. Он отдал последние распоряжения, просил не успокаивать его ложными надеждами и, замечая слезы на глазах окружающих, называл их бабами.

“Похороните меня, – сказал он, – на берегу озера Иссык-Куль, в моей походной одежде. Надпись просто: “Путешественник Пржевальский”.

К 8 часам утра 20 октября началась агония. Он бредил, по временам приходил .в себя и лежал, закрыв лицо рукою. По выражению нижней части лица можно было думать, что он плакал. Потом встал во весь рост, окинул взглядом присутствующих и сказал: “Ну,теперь я лягу”…

— Мы помогли ему лечь, – говорит В. И. Роборовский, – и несколько глубоких, сильных вздохов унесли навеки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей. Доктор бросился растирать его грудь холодной водой; я положил туда же полотенце со снегом, но было уже поздно: лицо и руки стали желтеть… Никто не мог совладать с собою; что делалось с нами – я не берусь и писать вам. Доктор не выдержал этой картины – картины ужасного горя; все рыдали в голос, рыдал и доктор…

Известие о смерти Пржевальского произвело сильное впечатление в нашем и западноевропейском обществе. Ученые учреждения спешили выразить свое сожаление по поводу безвременной кончины славного путешественника, наше Географическое общество открыло подписку на образование капитала и учреждение премии и медали имени Пржевальского, на могиле его воздвигнут памятник, город Караколь переименован в Пржевальск…

Мы уже говорили о результатах его экспедиций, но ими далеко не исчерпывается его значение. Не только то, что он сам сделал, но и то, что сделают другие по его следам, по его примеру, пользуясь его опытом, – будет связано с именем Пржевальского. Он сделал для Центральной Азии то же, что Стэнли для внутренней Африки: уничтожил ореол недоступности, окружавший эту громадную, неведомую область. Мало того, он с первого шага поставил дело исследования на широкую научную почву, и в этом отношении его пример, его традиции имеют еще большее значение. Руководствуясь ими, его преемники, без сомнения, доведут до конца научное завоевание внутренней Азии, которое он начал и вел так долго и так блистательно.

ИСТОЧНИКИ

1. Дубровин. Н. М. Пржевальский. – СПб., 1890.

2. Памяти Пржевальского. Изд. Императорского русского Географического общества.– СПб., 1889.

3. Весин. Пржевальский и его путешествия;– Вестник Европы, 1889, № 7-8.

4. Marthe. N. M. Prschevalsky.– Verb, der Gesellsch. fur Erdkunde zu Berlin , Bd. XV, № 9.

5. Пржевальский. Воспоминания охотника.– Журнал охоты и коннозаводства, 1862, № 6-8.

6. Пржевальский. Автобиография.– Русская старина, 1888, № 11.

7. Пржевальский. Путешествие в Уссурийском крае.– СПб., 1870.

8. Пржевальский. Монголия и страна тангутов.– СПб., 1876.

9. Пржевальский. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор.– СПб., 1878.

10. Пржевальский. Третье путешествие в Центральной Азии.—СПб., 1883.

11. Пржевальский. Четвертое путешествие в Центральной Азии.—СПб., 1888.

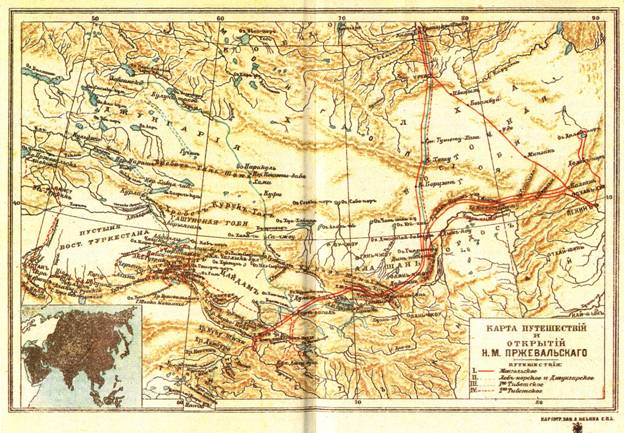

Карта путешествий и открытий Н. М. Пржевальского

Примечания

1

температура дана по шкале Реомюра (1°C=1,25°R)