Полная версия:

Природа советской власти. Экологическая история Арктики

Попытки заселить Кольский Север начали предприниматься государством после поражения России в Крымской войне в 1856 году. Они вполне соответствовали духу реформ 1860‐х годов, приведших к отмене крепостного права Александром II и созданию форм местного самоуправления, получивших название земств. Уничтожение крепостничества, однако, не сильно повлияло на судьбу Кольского полуострова, поскольку в основном на Русском Севере проживали государственные крестьяне. Там также не были открыты земства. Но государственные чиновники инициировали амбициозные проекты колонизации этой территории, чтобы оживить ее за счет реформирования существующих и основания новых отраслей промышленности.

Предвосхищая грандиозные ожидания будущих строителей Мурманской железной дороги, Лео Мехелин, русский консул в Кристиании (старое название Осло), заявил, что Кольский полуостров должен повторить судьбу северной Норвегии, где в течение 1840‐х и 1850‐х годов были существенно увеличены объемы рыболовства и стремительно развивались транспортная инфраструктура и коммуникации. Имея похожие климат и население, утверждал Мехелин, русская Лапландия могла достичь успехов, сопоставимых с норвежскими70. В частности, он предлагал основать постоянно действующее коммерческое предприятие, которое стало бы центром рыболовства на Мурманском побережье. Такой центр мог бы способствовать улучшению условий торговли для местных рыбопромышленников и покончить с дорогостоящими сезонными походами поморов к океану. Он также считал, что, позволив норвежцам заселять эти земли, можно было существенно продвинуть русскую колонизацию Севера, поскольку они бы демонстрировали «отсталым» поморам современные практики рыболовства. И хотя последнее предложение было неоднозначным, оно нашло поддержку со стороны государства. В 1860 и 1869 годах были приняты законы, дававшие множество привилегий переселенцам как из числа российских подданных, так и иностранцам. Они освобождались от налогов и военной службы, получали субсидии и специальные торговые льготы, а также право охотиться и заниматься рыболовством на государственных землях71. Новые возможности привлекли на Мурманское побережье некоторое количество норвежских, финских и российских семей.

Такое полиэтничное население жило по-разному. Финны и норвежцы переселились в основном на запад от Кольского залива. Природные условия там способствовали занятию сельским хозяйством, позволяя переселенцам сочетать выращивание овощей, животноводство и рыболовство. Поморы и карелы же селились в восточной части Мурманского побережья, занимаясь главным образом ловом трески. Многие переселялись туда вынужденно, спасаясь от голода, поразившего Север России в 1868 году72. Многие поморы при этом не оставались на Мурманском побережье постоянно, но продолжали приезжать туда только в летнее время, не способствуя полноценной колонизации региона73. Периодически между разными этническими группами вспыхивали конфликты из‐за доступа к природным ресурсам. Например, в 1870 году один норвежский переселенец жаловался архангельскому губернатору, что поморы самовольно собирали древесину для топлива и пользовались сенокосами74.

Такие конфликты использовались националистами для критики правительственной колонизационной программы. Эти консервативные интеллектуалы и промышленники выступали против иностранного присутствия на Мурманском побережье и романтизировали традиционный образ жизни поморов. Придерживаясь так называемого «славянофильского капитализма», как удачно выразился экономический историк Томас Оуэн. Философ-панславист Николай Данилевский предложил другое видение развития Севера75. Опираясь на собственные исследования рыболовства на российском северо-западе, Данилевский отверг как аргументы Мехелина о полезности сравнения Мурманского побережья и Финнмарка, так и многие из его предложений. По его мнению, правительство должно было прекратить стимулировать иностранных колонистов и сосредоточиться на протекционистской политике для поморов, чтобы оградить их от конкуренции. Данилевский также выступал за частную предпринимательскую деятельность, в частности организацию пароходного сообщения между Мурманским побережьем, Архангельском и Северной Европой76. В 1870‐е годы московский предприниматель Федор Чижов основал Архангельско-Мурманское срочное пароходство. Впечатлившись «ловкостью и находчивостью» поморов, предки которых «покорили земли до Ледовитого океана», Чижов надеялся улучшить их участь. Он утверждал, что основал компанию не для собственной выгоды, но с целью оживить хозяйственную деятельность Поморья77. Этот взгляд на развитие отличался от программы Мехелина стремлением продвигать чисто российские способы взаимодействия с окружающей средой. Но эти националистические критики, как и более поздние противники подражания иностранцам, в конечном счете разделяли с правительственными чиновниками концепцию природы как совокупности ресурсов. Природа Севера в их понимании была ларцом, который нужно было открыть.

АГИТАЦИЯ ЗА ПОСТРОЙКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

В 1890‐е годы разочарование скромными результатами мурманской колонизации сменилось амбициозными планами строительства железной дороги до Кольского залива. К этому времени на Мурманское побережье переселилось всего несколько тысяч человек, а на Кольском полуострове в целом проживало не более 10 тысяч жителей. Выступая за усиление государственного контроля над периферийными территориями страны, министр финансов Сергей Витте, архангельский губернатор Александр Энгельгардт и Министерство путей сообщения лоббировали создание нового военно-морского порта на Мурманском побережье и постройку к нему железной дороги. Они рассматривали железную дорогу как оптимальное средство «самоколонизации» для организации переселения, экономического развития и военного контроля над этими слабозаселенными землями. В этом смысле железные дороги, ставшие «имперской технологией» в других континентальных империях еще в начале XIX века, теперь приобретали важнейшее значение в России78. Одним из главных здесь был проект строительства Транссибирской железной дороги в 1891–1916 годах. Он привлек в Сибирь миллионы рабочих, открыв новую страницу в истории государственной колонизации, направленной на заселение и экономическое развитие отдаленных территорий79.

Витте параллельно руководил строительством железной дороги на Мурманском побережье. Он занял центральное место в государственном железнодорожном строительстве и проводил идеи немецкого экономиста Фредерика Листа о том, что именно государство должно играть активную роль в индустриализации80. Витте верил, что поддерживаемое правительством железнодорожное строительство позволит России преодолеть культурную и экономическую отсталость. Он писал в своих лекциях: «Железная дорога является как бы ферментом, вызывающим в населении культурное брожение, и если бы даже она встретила на пути своем совершенно дикое население, то в короткий срок цивилизовала бы его до необходимого ей уровня… В России влияние железных дорог должно быть еще больше, нежели в западноевропейских государствах, вследствие особенностей самой страны… Россия… отстала в культурном отношении от своих западных соседей, и потому влияние дорог должно было сказаться заметнее и плодотворнее здесь, чем на Западе»81. При этом убеждение в том, что промышленность стимулирует культурное развитие, основывалось на представлении о нетронутой природе как свидетельстве упущенных экономических возможностей.

Поддержка железнодорожного строительства на Кольском полуострове Министерством финансов встретило сопротивление со стороны других ведомств. Местные чиновники Олонецкой и Архангельской губерний впервые выступили за строительство дороги в 1870–1880‐е годы. В последние годы правления Александра III эта идея стала одной из центральных, поскольку российское правительство рассматривало вопрос о выборе места для строительства порта. Оно хотело обезопасить границы страны, поскольку новый порт должен был защищать внутренние территории: в отличие от Архангельска и Петербурга он не замерзал в зимнее время82. В противовес предложению Витте использовать Мурманское побережье военное и морское министерства предложили в качестве места строительства порта Либаву (Лиепая) в Латвии. Несмотря на высокий риск блокады, преимуществом было то, что в Либаве уже было развито железнодорожное сообщение и в целом это был хорошо заселенный пункт с незамерзающей гаванью. Морской порт на Мурманском побережье потребовал бы строительства к нему железной дороги, что расценивалось военным министерством как преждевременное и дорогостоящее мероприятие. Оппоненты строительства на Мурмане доказывали, что приоритетом должно было быть заселение и экономическое развитие региона и только потом можно было бы построить там железную дорогу. Такой подход противоречил представлениям Витте83.

За желанием Витте модернизировать страну скрывалось его технократичное представление о мире. Чиновники, ученые и предприниматели его склада верили, что научное знание и новые технологии являются залогом экономического успеха. Многие из них считали, что именно государство должно быть дирижером модернизации. Такое представление не было уникальным для России. Как указывает Тимоти Митчелл, в XX веке «политика национального развития и экономический рост были научно-технической политикой, которая подразумевала, что современное знание, технологии и социальные науки помогут исправить дефекты природы, преобразовать крестьянское сельское хозяйство, решить все проблемы общества и улучшить экономику»84. Убеждение в том, что техническое знание обеспечивает развитие, было общим для имперского времени и советского периода. В своей классической работе по истории технической интеллигенции в Советском Союзе Кендалл Бейлз показывает, что инженеры царского режима, продолжившие свою карьеру при большевиках, нередко сохраняли веру в технократизм. Они пытались применять свои знания и использовать новые возможности для решения социальных и политических проблем при новом режиме85.

Сторонники такого технократического взгляда считали, что природный мир имеет ценность, которую нужно было раскрыть. Поэтому главной задачей было найти пути для максимально полного использования природного потенциала, превращения его в ресурс и взаимного обогащения природы и общества. Историк Екатерина Правилова указывает на то, что трансформация системы собственности в России после великих реформ означала, что «природный мир приобретал новую ценность… Новые схемы распределения природных ресурсов, возникавшие в XIX – начале XX века, основывались… на знании и способности эффективно использовать ресурсы, а также на требовании социальной справедливости, представлявшейся как общественное благо»86. Многие считали, что в таких своеобразных местах, как Север, более значимыми были возможности, предоставляемые природой для развития, нежели реальные ограничения, устанавливаемые тяжелыми условиями. Сторонники строительства железной дороги на Кольском полуострове придерживались самой радикальной версии такого ассимиляционного взгляда на природу.

Специально организованные экспедиции на Мурманское побережье в 1890‐е годы подтверждали, что земли и воды Кольского полуострова скрывали множество богатств. Это способствовало тому, что представление о кольской окружающей среде менялось: она не виделась больше враждебной и жестокой, но становилась богатой и ценной. Более того, многие бухты западной части Мурманского побережья не замерзали зимой и поэтому позволяли основать там круглогодичный порт. Один из чиновников Министерства финансов, который ездил туда вместе с Витте в 1894 году, как и Мехелин, сравнивал эти территории с Финнмарком и говорил, что «значение Мурмана заключается в его прекрасных природных гаванях, которые лежат у открытого океана и всю зиму не замерзают»87. Из множества участков Мурманского побережья, обследованных командой, самое сильное впечатление на Витте произвела «замечательная» Екатерининская гавань в северо-западной части Кольского залива, которая, по его мнению, имела большое оборонительное значение88.

Годом позже архангельский губернатор Энгельгардт также организовал экспедицию, после которой убедился в том, что природные ресурсы Кольского полуострова могут способствовать региональному развитию. При этом он считал, что рыба, леса и минеральные ресурсы должны приносить пользу всему государству89. Он также поддерживал идею строительства железной дороги как средства для эффективной интеграции этого богатого региона в экономику. Энгельгардт намеренно подчеркивал, что природные условия там не были тяжелыми: «Изучая вопрос о Мурмане, о климатических его условиях и о колонизации Мурманского берега, нам приходилось нередко читать и слышать, что на Мурмане жить нельзя, что колонизация его невозможна, что никакое здоровье не может вынести его сурового климата и т. д. Приведенные выше данные свидетельствуют как раз обратное». Его выводом стало то, что «близко уже то время, когда Мурман получит наконец подобающее ему коммерческое и политическое значение, указанное самою природою»90.

Несмотря на чаяния государственных чиновников, планы строительства железной дороги столкнулись с препятствиями в 1890‐е годы. Во время последней встречи с императором Александром III Витте представил доклад, в котором обосновывалась срочность строительства морского и коммерческого порта в Екатерининской гавани, а также железной дороги для сообщения с центром. Записи, которые сделал Александр III накануне своей внезапной смерти, свидетельствуют о его поддержке этого проекта. Согласно Витте, Николай II сначала также поддерживал эти начинания, однако позднее изменил свое мнение в пользу строительства порта в Либаве. Разочарованный Витте смог убедить императора лишь в необходимости основания коммерческого порта на Мурманском побережье, но без реальных перспектив строительства к нему железной дороги91. В 1899 году в Екатерининской гавани был торжественно открыт порт Александровск. Газеты того времени наперебой твердили, что он станет «естественным средоточием экономической жизни Мурманского побережья»92.

Без железной дороги Александровск не мог играть какой-либо значимой роли ни для продолжения миграции в северные регионы, ни для их экономического развития. Большинство из 300 жителей, ставших первым населением города, переехали туда из окрестностей Кольского полуострова. К началу Первой мировой войны население Александровска удвоилось. Природные условия Екатерининской гавани оказались менее комфортными для проживания, чем рассчитывали сторонники строительства. Территории, окружавшие гавань, представляли собой крутые скалы, покрытые тундрой, где не было лугов и лесов, которые могли бы служить поселенцам местом для добычи средств к существованию. Более того, в отличие от других мест Мурманского побережья именно Екатерининская гавань иногда замерзала зимой93. Корреспондент одной из архангельских газет Алексей Жилинский давал очень нелицеприятную оценку новому портовому городу, называя его строительство большой ошибкой и разочарованием94.

Однако критика не остановила тех, кто выступал за возрождение Севера с помощью железнодорожного строительства. Хотя вихрь драматических событий первого десятилетия XX века – Русско-японская война, революция 1905 года, введение ограничений императорской власти и столыпинские реформы – заставил отложить проект строительства, новое поколение технократов смотрело на потенциал развития Кольского полуострова с еще большим энтузиазмом. Ученые проводили многочисленные исследования региона, которые могли быть использованы в экономических интересах государства95. Наиболее активные члены имперского Переселенческого управления также поддерживали интенсивное развитие железных дорог, лоббируя его в правительственных кругах и с помощью журнала «Вопросы колонизации». Некоторые из руководителей этого института, такие как Геннадий Чиркин и Владимир Вощинин, позднее будут принимать активное участие в советских проектах освоения Мурманского края. До начала Первой мировой войны Чиркин писал, что самоколонизация подразумевала железнодорожное строительство, направленное не только в уже существующие экономические центры, но и туда, где можно было развивать городскую жизнь в перспективе96. Как указывает историк Питер Холквист, эти члены Переселенческого управления «пропагандировали технократические знания, защищали научно обоснованное государственное вмешательство и делали акцент на важности „продуктивного“ труда»97.

Часть образованного общества в Архангельске придерживалась представления о том, что природа обладала ценностью и являлась сундуком, наполненным разнообразными сокровищами98. Многие из них утверждали, что недостатки природы проявлялись из‐за недостаточного количества людей для ее экономического использования. Как указывали редакторы журнала, издаваемого недавно основанным Архангельским обществом изучения Русского Севера: «Оживление Севера может стать на твердую почву только с периода эксплуатации его богатств». Так, «колонизационная система должна быть направлена непосредственно на эксплуатацию природных богатств Севера»99. Обращаясь напрямую к примеру Кольского полуострова, другая статья указывала на необходимость колонизации для наиболее полного использования природного потенциала: «численность настоящего населения Мурмана не соответствует природным богатствам его, для успешности и расширения которых настоятельно требуется постоянный и значительный приток новых сил и рабочих рук»100. Многие из них соглашались с Переселенческим управлением в том, что строительство железной дороги позволит решить проблему нехватки рабочих рук. «Богатейшие леса при железной дороге могли бы быть предметом промышленной разработки», – писалось еще в одной статье. По мнению ее автора, жизнь на Мурмане и других побережьях тогда была бы обращена к энергичному труду и торговле; минеральные ресурсы не оставались бы без эксплуатации101.

Даже те, кто выражал опасения в отношении иностранцев, переселявшихся на Кольский полуостров, и те, кто не поддерживал государственное вмешательство, выступали в пользу железнодорожного строительства. Как и Данилевский несколькими десятилетиями раньше, русские националисты были равнодушны к экономической модернизации и выступали против того, чтобы полагаться на науку. В этом смысле их трудно назвать технократами. Они обвиняли иностранные траулеры в том, что те препятствовали развитию экономической деятельности поморов, и отвергали внедрение новых рыболовных технологий. Кроме того, они говорили, что иностранные поселенцы плохо влияют на развитие региона и относятся к природе не так, как того требуют особые условия Русского Севера102. Как указывал один из авторов того времени, «иностранные промышленники прежде нас успели обратить внимание на природные богатства Мурмана и эксплуатируют их для себя, насколько им это доступно, доходя в последнее время почти до открытого хищничества»103. И в то же время, как и сторонники экономического развития, эти критики восхваляли богатство северной природы и поддерживали железнодорожное строительство с целью укрепления связей этого региона с остальной Россией104. Этот консенсус обеспечил широкую поддержку строительства Мурманской железной дороги в военное время.

СТРОИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Тотальная война развязала руки насилию над природой и обществом. Как указывает экологический историк Эдмунд Рассел, «контроль над природой стал одним из основных условий тотальной войны, а тотальная война помогла усилить контроль над природой»105. Первая мировая война (1914–1918 годы) развернула стратегии мобилизации ресурсов Севера от полных энтузиазма предложений прошлых десятилетий в сторону милитаристских представлений о промышленном строительстве. Сжатые сроки, хаотичное планирование, ограниченность материалов и финансов, использование труда заключенных и истощительное природопользование, препятствовавшее продуктивному экономическому росту, характеризовали строительство Мурманской дороги. Такой расточительный подход сопровождался гибелью многих рабочих и стал моделью железнодорожного строительства позже, при Сталине. Милитаризм также способствовал формированию представления о природе как о препятствии, которое нужно преодолеть, что отрицало более ранние представления о природе как о ларце с богатствами106. В ходе строительства Мурманской дороги сформировалось четкое представление о природе как о враге отчасти потому, что условия военного времени не предполагали длительное и последовательное планирование, и потому, что северная природа нередко оказывала сопротивление человеку.

Милитаристские представления были довольно распространены после неудачной попытки Витте начать железнодорожное строительство на Мурманском побережье в 1890‐е годы. Они находили отклик среди правительственных чиновников и предпринимателей, которые пересмотрели свои представления о железнодорожном сообщении сразу после начала Первой мировой войны107. В 1912 году Олонецкая губерния сотрудничала с центральными государственными ведомствами, чтобы основать частную компанию для постройки железной дороги из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Олонецкие власти искали финансирование как в России, так и за рубежом и начали строительство летом 1914 года108. В это время в государственных кругах и в образованном сообществе вращались идеи о важности дальнейшего освоения Севера, включая проекты строительства железной дороги до Мурмана и строительства железной дороги через Великое княжество Финляндское в обход Кольского полуострова109.

Все планы радикально изменились с началом Первой мировой войны в августе 1914 года. В течение первых месяцев конфликта противники смогли блокировать балтийские и черноморские порты Российской империи, отрезав ее от доступных пунктов торговли с союзниками. Фактически у России остались лишь отдаленный от политического центра тихоокеанский порт во Владивостоке и замерзающий на пять месяцев в году порт в Архангельске110. Ситуация вынуждала правительство ускорить строительство железной дороги к Мурманскому побережью, которая могла обеспечить более удобный доступ к зарубежным поставкам. Признавая, что Александровск имел неудачное месторасположение, чиновники рассматривали Колу как конечный пункт железной дороги. Планы были снова пересмотрены, и конец железной дороги был продлен на одиннадцать километров к северу, до Семеновской бухты (в дальнейшем ставшей частью Мурманска) – части залива, в котором вода не замерзала зимой.

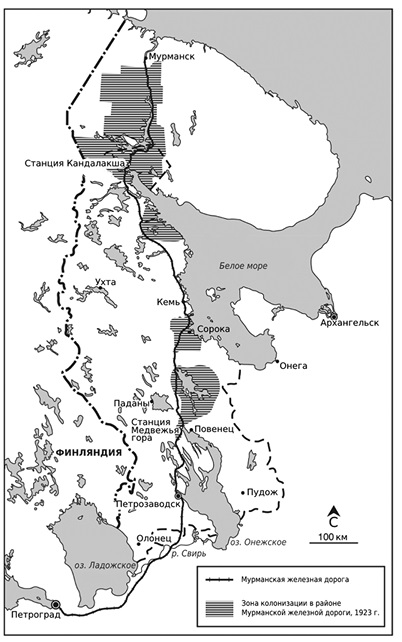

План заключался в том, чтобы построить однолинейную дорогу длиной более чем в тысячу километров от Петрозаводска на север вдоль Онежского озера до Сороки на южном берегу Белого моря. Железная дорога, таким образом, должна была пройти через очень болотистую местность в Северной Карелии до Кандалакши в юго-западной части Кольского полуострова. Далее она должна была следовать по территориям, прилегающим к озеру Имандра, до Кольского залива. Этот последний отрезок железной дороги был частью исторического маршрута, который использовали поморы для похода на рыболовные участки Баренцева моря, а также саамы, перевозившие по нему почту, товары и путешественников. Строительство развернулось на участках от Петрозаводска до Сороки, от Сороки до Кандалакши и от Кандалакши до Колы111. Для привлечения иностранных инвестиций и поставок был заключен договор с Британией. Соглашения с союзниками позволили импортировать, в том числе, рельсы, локомотивы и вагоны, что в итоге способствовало выполнению железнодорожного проекта в условиях военного времени112.

Карта 2. Мурманская железная дорога. Источник: Baron N. Soviet Karelia: Politics, Planning and Terror in Stalin’s Russia, 1920–1939. London: Routledge, 2007.

Война способствовала строительству, в определенной степени став поддержкой технократическим представлениям о развитии Севера. В своей лекции для Архангельского общества изучения Русского Севера Жилинский признавал, что война создавала ужасные экономические трудности, но при этом заявлял, что «тем самым война поставила на очередь целый ряд сложнейших задач в области экономической жизни страны, заставив обратить самое серьезное внимание на возможно широкое развитие производительных сил страны и на упрочение положения России на мировом рынке. Это последнее обстоятельство обусловливает прежде всего усиленные поиски на нашем Севере выхода к свободному морю, каковым выходом является сооружение Мурманской железной дороги»113. В Переселенческом управлении, продумывая долгосрочные планы по заселению Севера России, Чиркин и его соратники подчеркивали важность решения проблемы снабжения его продуктами питания в условиях войны.114 Царское правительство декларировало, что постройка железной дороги откроет огромные возможности, такие как «развитие производительных сил»: при «проведении сюда железной дороги открываются самые светлые перспективы», «в деле же колонизации обширнейшего Мурмана, настоящее население которого совершенно не соответствует его огромным природным богатствам, железной дороге суждено иметь выдающуюся роль»115. Рост интереса к интеграции Севера в военных условиях был свидетельством формирования модерных государственных практик, которое, как считают историки, пришлось на годы войны и революции116.