Полная версия:

Череп со стрелой

Дмитрий Емец

Череп со стрелой

Сердца слышат только надрывный юродивый крик. И, по сути, больше ничего.

КавалерияКаждый писатель похож на звук определенной тональности. Стоит тысяча бокалов разных размеров и форм, и вот, когда звучит какое-нибудь особенное для третьей октавы, сто из них звякают. Другому звуку отзываются двести бокалов, третьему – всего пять. Каждый писатель – такой звук. Причем подделать его или симулировать, думаю, вообще невозможно.

Йозеф Эметс, венгерский философ© Емец Д. А., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

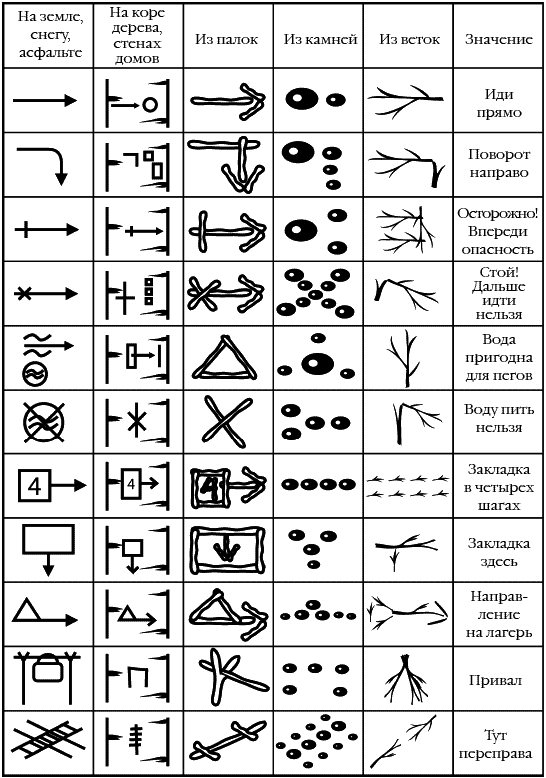

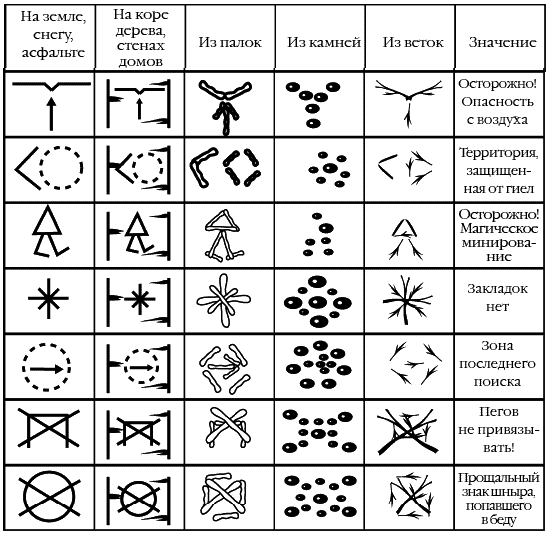

Дорожные знаки разведчика

Вместо эпилога

– Почему этот псих гнался за мной с топором? Я же видел его первый раз в жизни!

– Это подсевший на псиос берсерк с временным опережением плюс один!

– Кто-о?

– Поясняю. Если ты щелкнешь его по носу сейчас, он почувствует это час назад. Таким образом, если он за тобой гонится сейчас, значит, ты сделаешь ему гадость в течение ближайшего часа.

– Ну да! Я кинул в него кирпичом, когда он за мной погнался!

– Ну вот. Что и требовалось доказать!

ВВР – внутренние воображалки РиныСашка понял, что находится на дороге и куда-то идет. Потом узнал место. Он двигался от Копытово к ШНыру и уже различал полоску ограды. Впереди на дороге стоял Горшеня, казавшийся отсюда маленьким, и смотрел в его сторону. Потом фигура Горшени качнулась и куда-то исчезла.

Полоска ограды была серого цвета. Значит, раннее утро. Вечером она бывает светлой, с серебром. Почему? А просто бывает, и все. Вещи проще воспринимать такими, какие они есть, не выковыривая из них голый смысл, как изюм из булки.

Из Сашкиной памяти выпал целый кусок, но насколько большой – этого он сказать не мог, лишь фиксировал неуютную пустоту. А что, если… Сашка схватился за рукав. Уф! Нерпь на месте, значит, был не в плену! Берсерки нерпи бы не оставили!

Пряча руку в карман, Сашка задел грубую кожу куртки и взвыл от боли. Две крайние костяшки распухли и были горячими. Завтра суставы отекут и кисть станет нерабочей. Заодно он оглядел и левую руку. С ней было все в порядке. Что ж! Будет хоть чем молнию застегивать.

Было промозгло. Сырость вползала за ворот и в рукава. Видимо, ей тоже хотелось согреться. Сашка перелез через ограду ШНыра и, привычно спрыгнув, плюхнулся в нерастаявшую кучу снега. Чьи-то руки схватили его и выдернули из сугроба как морковку. Сашка увидел фигуру в бараньем тулупе. Горшеня, которого Сашка прежде видел на дороге, стоял и покачивался, похожий на колоссальных размеров чучело. Янтарные пуговицы смотрели на Сашку непонятно.

– Что ты здесь делаешь? – спросил Сашка, стараясь, чтобы голос звучал весело.

– Жду! – сказал Горшеня несколько, как показалось Сашке, зловеще.

– Кого ждешь?

– Тебя!

– Не ешь меня! – поспешно сказал Сашка, расставляя руки, как Ивашка, не желающий лезть в печь.

– Горшеня не будет тебя есть! – сказал гигант.

Сашка насторожился. Каждый шныр традиционно боится двух вещей. Первая: оказаться внутри Горшени и торчать у него в животе, издавая одинокие крики и дожидаясь, пока кто-нибудь догадается тебя спасти. Вторая: что Горшеня его не съест и это будет означать, что с тобой что-то не так, потому что Горшеня ест лишь тех, кого любит.

– Почему? – спросил Сашка.

Горшеня взял его за плечи и, развернув лицом к ШНыру, легонько подтолкнул в спину.

– Тебя ждут! Иди! И… живи! – сказал он.

Сашка послушно побрел по снегу к светлеющему за деревьями ШНыру. Потом обернулся. Горшеня стоял на прежнем месте и смотрел ему вслед. Во всей его позе было что-то зашкаливающе торжественное.

Сашка поднялся на крыльцо. Открытая дверь дохнула живым теплом. Еще с порога он почувствовал сложный запах старой штукатурки, пригоревшей еды, глины, незаконно просочившихся котов, растрескавшегося паркета, сосновой хвои с двушки, кожаных курток, свежих булок, пегасни, шиповника и самшита. Все вместе, невообразимо сочетаясь и перемешиваясь, создавало непередаваемую атмосферу ШНыра.

Сашка никогда не считал себя особо чувствительным человеком. А тут его словно захлестнуло. Он привалился плечом к стене, закрыл глаза и почувствовал, что очень-очень любит это место и всегда хочет сюда возвращаться.

Из столовой доносился гул голосов. Звякали вилки. Чтобы не опоздать на завтрак, Сашка прямиком направился в столовую. Щелкнув ногтем по капающему крану, прошел мимо умывальников. Вшагнул в открытые двери. Кто-то поднял голову, увидел Сашку и издал звук, какой бывает, когда человек давится горошиной и резким выдохом пытается исторгнуть ее из горла.

Сашка двигался к своему привычному месту, и с ним вместе по столовой прокатывался шерстяной шар тишины. Вот Рузя не донес до рта вилку. Вот Вовчик посмотрел на Сашку, равнодушно отвернулся, потом опять, точно спохватившись, посмотрел и, что-то медленно соображая, стал постепенно синеть, сползая со стула. Вот Суповна, перестав кричать на неуклюжую Надю, застыла с разинутым ртом, и правая ладонь ее слепо шарит по груди, отыскивая не то крестик, не то сердце.

Ничего не понимая, Сашка опустился на свободный стул напротив Рины. Рина его пока не замечала. Была как деревянная. Смотрела в тарелку и ела точно робот, не глядя по сторонам. У нее были красные глаза, а под ними сиреневые подковы.

– Эй! – окликнул Сашка. – Ты чего? Тебя кто-то обидел?

Рина медленно оторвалась от тарелки. Увидела Сашку, закричала как птица и, толкнув стол, метнулась к выходу. Это послужило сигналом. За ней, опрокидывая стулья, с воплями ринулась целая толпа. Столовая мгновенно опустела. Остались только Ул, Яра и Меркурий. Кавалерии и Кузепыча не было с самого начала. Возможно, они с утра ушли в пегасню.

Сашка остался за столом в одиночестве. Через некоторое время к нему осторожно подошел Ул и опустился на краешек стула. Сашка обратил внимание, что руку Ул держит на запястье, готовый пустить в ход льва на нерпи.

– Привет! – сказал Ул.

– Привет!

– Это ты?

– Ну да… я, – подтвердил Сашка.

– Точно ты?

– Точно я!!! – сердито крикнул Сашка.

Его крик подействовал на Ула успокаивающе.

– Ну да! – сразу согласился он. – Ты и ты! Дело хорошее! Горячиться-то, чудо былиин, зачем?

С минуту они помолчали. Ул поглаживал пальцами рукав и явно не знал, что еще спросить. Потом все же нашелся, не слишком оригинально, но надежно:

– Дела-то как?

– Нормально.

– Спал-то хорошо?

– Я не спал, – сказал Сашка.

– А, ну да… Лежал! Что ж, тут оправдываться нечего! Полезно иногда полежать. Сам люблю! – охотно согласился Ул и посмотрел на Сашкину щеку, а потом на лоб.

– Что такое? – спросил Сашка.

– Ничего! – торопливо ответил Ул и, опустив глаза, очень заинтересовался столом. Казалось, его очень волнует, почему, например, просыпан сахар. Это же непорядок! Сахар же денег стоит! Или почему вилка лежит так далеко от ложки? Не является ли это дискриминацией или чем-нибудь еще?

Рядом с умывальниками что-то завозилось. Или споткнулось. Или чихнуло. Или все вместе. Сашка повернул голову. Из коридора в столовую заглядывал Рузя, держа в руках старый арбалет, который до этого висел в холле рядом с огнетушителем. Ул, как и Сашка, оглянулся на Рузю с опаской и махнул рукой Яре, умоляя ее убрать куда-нибудь Рузю и при этом самой не угодить под выстрел. Воинствующий пингвинчик был способен всадить болт во все, кроме мишени, которая одна пребывала в относительной безопасности.

Сашке окончательно надоел этот цирк. Он решил, что в своем временном забытьи что-то натворил, о чем Улу, конечно, известно, потому что иначе Ул так бы себя не вел. Сашка взял со стола большой огурец – летом Суповна солила их во множестве – и, для решительности откусив большой кусок, с вызовом уставился на Ула:

– Ну говори! Чего я еще начудил?

– Когда начудил? – удивился Ул.

Казалось, его больше занимает не вопрос, а то, что Сашка жует. Ул посекундно переводил взгляд на огурец и проверял, действительно ли тот становился меньше.

– Сегодня ночью. Или не ночью. Не знаю.

– Правда не знаешь? – уточнил Ул, перестав разглядывать огурец.

– Нет.

– Да, в общем, ничего ты не натворил. Ты совершил подвиг.

– Какой подвиг?

– Хороший подвиг, – уклонился от описания Ул. – Правда, есть, чудо былиин, небольшая проблема! Можно сказать, карликовая!

– Какая? – с облегчением спросил Сашка. Иметь дело с карликовой проблемой было не так страшно, как с большой.

– Да такая вот проблема… Убили тебя. Понимаешь?

– Убили? – недоверчиво переспросил Сашка. – Меня?

– Ну да! – радостно согласился Ул.

Сашка снова посмотрел на дверь, куда Яра уволакивала упирающегося Рузю.

– Бред какой-то! Так значит, Рина тоже подумала, что…

– Не обращай внимания! – утешил Ул. – Девушки вечно заморачиваются из-за ерунды. У Яры, например, замечательное чувство юмора, но, когда я натянул ее новые колготки на свои грязные ботинки, как же она орала! И с Риной твоей то же самое… Куча мелких предрассудков!

– Значит, не обиделась? – спросил Сашка.

– Да какие тут обиды? Сложность в том, что мы тебя вчера похоронили!.. А она тебя любит! Ну и отсюда уже беготня и всяческие настроения! – объяснил Ул.

Сашка зачем-то снова откусил огурец, брызнувший рассолом ему в глаз.

– Меня похоронили? Где?

– Ну, тебе проще вспомнить… Где всех хоронят… Ничего кардинально нового! – сказал Ул и, заметив, что Сашка приподнимается, взялся за нерпь.

– Лучше не надо! Просто для взаимного спокойствия… Не то чтобы я не уважал мертвецов, но если уж умер, то и не броди потом.

– Может, я был ранен? – отупело спросил Сашка.

Ул и сейчас не стал спорить. Видимо, настроился со всем соглашаться.

– Может, конечно, и ранен! В тебя попало три болта. Один в сердце. Другой в глаз и вышел из затылка.

– А третий куда?

– В бедро. Ну, это мелочи… – сказал Ул и посмотрел на Сашкины колени. Колени были в земле. Сашка заметил, что Ул помрачнел.

– Может, показалось? – спросил Сашка тоскливо.

– Может, и показалось. Да только тот, что в голове торчал, мы с Меркурием вдвоем вынимали… Тут, знаешь, не ошибешься!

В столовую вошла Рина, сделала несколько неуверенных шагов и застыла. Казалось, две разные силы двигают ее: одна вперед, а другая назад. Прежде чем Ул его остановил, Сашка бросился к ней. Рина отстранилась, вскрикнула, но он прижал ее к себе. Она рванулась, попыталась боднуть его, укусить, но он не отпускал, и она вдруг сдалась и тихо сказала:

– Ты теплый. И живой.

– Отойди от него! Это может быть опасно! – крикнул Ул.

Чьи-то пальцы, сильные как плоскогубцы, стиснули ему запястье и оторвали от нерпи. Ул оглянулся. За ним стоял Меркурий.

– Не надо. Ограда ШНыра его. Впустила. Почему-то мы всех подозреваем. А надо просто. Радоваться, – сказал он.

Глава первая

Якутский пег

У меня кое с кем надтреснутые отношения. Ужасно хочется грохнуть эти отношения об пол и больше не заморачиваться. Но я понимаю, что, если буду так поступать, скоро вообще все отношения покажутся мне с трещиной.

Из дневника невернувшегося шныраСашка проснулся от назойливого звука будильника. Тюкнул смартфон пальцем, но несколько секунд спустя тот опять начал зудеть. Умная техника, не обманешь! Заставит долго решать логические задачи и доказывать, что ты не спишь. Но все же человек умнее. Сашка стал царапать крышку смартфона, надеясь вытащить батарею, но не довел дело до конца и опять уснул. Будильник продолжал надрываться. Макар сверху заорал и запустил в Сашку подушкой. Сашка знал, что после подушки Макар запустит еще и одеялом. Без одеяла замерзнет и полезет вниз разбивать его смартфон. Утром Макар всегда бывал бешеный.

Сквозь сон Сашка подтянул к груди колено, собираясь пнуть Макара по ноге, когда тот начнет слезать с верхнего яруса, но тут будильник вдруг сменил пластинку и принялся повторять Сашкиным голосом «Нырок! Нырок! Нырок!». Вечерний Сашка, серьезный и ответственный, обращался к Сашке-утреннему, безвольному лоботрясу.

Сашка свесил с кровати ноги, кое-как оделся и вытащился в холодный парк. Было еще темно. Снег казался синеватым. В ветвях деревьев запуталась вчерашняя луна. Кто-то уже отъел от нее половину. Сашка брел в пегасню, с омерзением ощущая на себе два поддетых свитера, распиравших куртку изнутри.

Саперка, болтаясь сзади, ударяла его по сгибу ноги. Два шага она пропускала, а на третий била. Сашка попытался увеличить шаги, но получилось только хуже. Пропустив три шага, саперка позволила Сашке порадоваться победе, а потом шарахнула его совсем больно, так, что он оступился с тропинки и ткнулся коленом в снег.

У Сашки не было никакого воодушевления, что вот это один из первых его самостоятельных нырков. Никакого сопровождающего, никаких советов, куда лететь и где копать. Лети, куда двушка пускает, копай, пока саперку не просаперишь. Сашка не считал свое задание сложным. Красная закладка для мальчика десяти лет. Подойдет любая, главное, чтобы яркая и не слишком мелкая. Год назад мальчик ударился головой о лобовое стекло машины и ослеп. Сейчас врачи считают его безнадежным, хотя и не забывают брать у родителей конвертики. Когда мальчик начнет видеть, они скажут, что вот мозг справился с контузией. Но особо не обнадеживайтесь и не забудьте через месяц пройти полное обследование. И только шныру никто никогда не скажет «спасибо». О нем попросту никто не узнает.

Возможно, Сашку и не отправляли бы одного так скоро, но ситуация была почти тупиковая. Действующих шныров становилось все меньше. Родион выбыл. Вадюша вообще не нырял. Первоубитый во всех войнах Гоша и кухонная Надя не ныряли тоже. Рузю отпускать было опасно. Он два раза нырнул бы нормально, а в третий забыл бы затянуть подпруги, чтобы лишний раз не потревожить лошадку, и воткнулся бы в асфальт. Девица Штопочка стала такая злая, что последние месяцы чаще гонялась за берсерками, поскольку двушка перестала ее пускать, дожидаясь, пока она несколько подостынет.

А тут еще у Меркурия, одного из главных добытчиков ШНыра, начались носовые кровотечения, и это было как удар шилом в сердце. В первый раз это случилось с ним в начале марта. В морозный ясный полдень Меркурий поднялся высоко в небо и, щурясь от слепящего солнца, разом отражавшегося от облаков и от снега, ощутил головокружение, заставившее его покачнуться в седле. Прислушиваться к себе было не в привычках Меркурия. Он сердито куснул нижнюю губу, рукой в перчатке ткнул себя в лоб и, припустив повод, толкнул Митридата шенкелями.

Тот послушно сложил крылья и резко клюнул вниз. Дальше все шло как обычно: ледяной ветер в лицо, вырывающий из седла. Клочья облаков. Медленно вращающееся, точно громадной ладонью проворачиваемое, поле с картонками копытовских пятиэтажек, казавшихся ненастоящими, точно на пластилиновом макете Витяры. Меркурий все это видел сотни раз и ничему не удивлялся. Но за несколько мгновений до того, как слиться с пегом и с ним вместе прорваться за границу миров, что-то влажно хлюпнуло у него в носу, точно он получил сильный удар кулаком.

Меркурий все же не растерялся и нырнул, но потом, уже на двушке, пройдя через болото, обнаружил, что его усы и борода залиты кровью. Он долго сидел у ручья, умывался. Потом лежал на спине, дожидаясь, пока кровь остановится. Сердце стучало с провалами, не прощая себе собственной слабости. Надеясь, что сосуды закрылись, Меркурий переворачивался, но при малейшей попытке встать кровь опять начинала хлестать. Закончилось все тем, что четыре часа спустя он прибыл в ШНыр с пустой сумкой, не прорвавшись даже к скалам Подковы. Ноздри у него были забиты пропитанным кровью мхом, расширенные крылья носа, делали Меркурия похожим на льва.

Через два дня Меркурий пытался нырнуть снова, потом еще один раз, но результат был все тот же. Причем в третью попытку сосуды лопнули, даже не дождавшись, пока пег начнет снижаться, – еще при взлете. Меркурий вернулся в ШНыр и с неделю метался у себя в комнате, точно угодивший в капкан волк. Потом сделал еще одну попытку, забив нос ватой и зажав ноздри деревянной прищепкой, но это оказалось только хуже, потому что кровь все равно просачивалась из-под прищепки, но уже не наружу, а в горло, воздуха не хватало, и вдобавок вата оказалась не хлопковой, а с какой-то примесью и на двушке начала плавиться.

Подавшись уговорам Кавалерии выждать месяц или два, Меркурий больше не нырял, но его часто видели стоявшим на поле у пегасни и с тоской глядящим в небо.

– Пенсионер, – говорил он мерину Бинту. – Старая кляча. Куда тебе на двушку. Сено будешь. Жевать.

Мерин вскидывал от кормушки морду и фыркал, точно понимал, что говорят совсем не о нем, но все равно соглашаясь принять это на свой счет.

Сашка шел и думал не о том, что, если он найдет красную закладку, неведомый ему мальчик обретет зрение, а о том, что вот в амуничнике уздечки небось повесили у окна, а стекло треснутое. Влажные ремни задубели, и их натурально приходится ломать об колено. Пока расстегнешь подбородный ремень, раздерешь пальцы.

Несмотря на ранний час, Меркурий уже был в пегасне. Порой шнырам казалось, что он теперь совсем отсюда не уходит. Его нос мерцал. В бороду вплелись несколько соломинок, сосулька и кусочек яичницы. Сашке Меркурий обрадовался: ему хотелось поговорить. Зачищая огромному Аскольду переднее копыто перед сменой подковы, он поучал:

– Когда надо. Выжить. Насекомых варят. Или тушат. Можно добавлять. В суп. Моллюсков варят. Змеям отрезают. Голову. Но не снимают. Кожу. Лягушкам снимают. Кожу. Зажаривают на палочке. Старых птиц варят, а молодых. Жарят. На открытом. Огне.

Слушать рубленую речь Меркурия можно было бесконечно. Она укачивала как волны. О выживании, полетах, двушке и пегах он знал все. Прочим же не интересовался. Про Меркурия в ШНыре ходил анекдот. Будто кто-то когда-то подошел к нему и спросил: «Какие вы знаете падежи?» – «Падеж скота. Большое. Горе», – не задумываясь, откликнулся он.

Помогая Меркурию, Сашка задрал Аскольду копыто. Велев ему не отпускать его, чтобы Аскольд не поставил копыто в навоз, Меркурий отправился за новой подковой.

Слышно было, как он громогласно узнает у появившегося в пегасне Кузепыча:

– Подкова. Где. Вопросительный знак. Буду злиться.

– Да что я – рожу ее, якорный пень? Нет у меня! – вопил Кузепыч.

– Как бревна на нем возить. Ты первый. Ищи давай.

– Да что я – на свою дачу их вожу? Можно подумать, мне одному все надо! – отбивался Кузепыч. Но отбивался вяло, под натиском Меркурия постепенно отступая к своей кладовке, ключ от которой был только у него. Затворившись в кладовке, Кузепыч прикрыл дверь перед носом у Меркурия и выглядывал из-за нее, как рак-отшельник из своей раковины.

– Отойди!

– Зачем.

– Просто отойди, и все.

– Боишься. Подгляжу.

– Ничего я не боюсь! Отойди!

Вскоре вернулся довольный Меркурий. В ручищах у него поблескивала новая подкова. Видимо, Кузепыч все-таки родил ее и роды прошли успешно. Подкова была очень хороша.

– Готово. Но лучше б ты. Чаще летал, – сказал Меркурий Аскольду, когда подкова встала на место.

Огромный жеребец шумно вздыхал и, раздуваясь боками, смотрел на Меркурия, как толстый поэт, втянутый в бесконечный домашний ремонт и – что самое ужасное – уже начавший получать от него тайное, тщательно скрываемое от всех удовольствие.

– Чего держишь. Отпускай.

Сашка с облегчением выпустил ногу Аскольда и незаметно потряс руками. Сын Роксоланы и Паровоза, пусть даже и стоявший на трех ногах, весил не меньше маленького трактора.

Меркурий одобрительно взглянул на Сашку. Он догадывался, что Аскольд не пушинка, но ему было интересно, выдержит Сашка или запросит пощады. И то, что Сашка пощады не запросил, ему нравилось.

– Ты сегодня. Ныряешь. На ком, – спросил Меркурий.

– На Сахаре, – сказал Сашка.

Сахар был пег якутской породы, недавно доставленный из небольшого города, который когда-то был городом ямщиков, а теперь стал городом шоферов. Постоянной базы у шныров там не было, и маленький табун – три кобылы и жеребец – круглогодично пасся на речном острове, где за ними смотрел хромой сторож, пчела которого, по словам Кавалерии, умерла от лени. Говорилось это обычно таинственно, и мало кто понимал, чья лень имелась в виду: сторожа или пчелы.

Сахар, толстенький крутобокий жеребчик, походил на рыжеватую котлету. Смотришь – и не веришь, что такой коротконогий увалень может скакать и летать, а не только стоять по брюхо в снегу и копытом ковырять сугробы. Почему его назвали Сахаром, никто объяснить не мог. К сахару он относился спокойно, в пустыне Сахаре тем более не бывал, зато до трясучки любил яблоки. Однажды за украденный яблочный огрызок Сахар даже ухватил зубами за холку ослика Фантома, а потом долго стоял с ошалевшим видом, точно собирался писать стихи.

К удивлению многих, Сахара быстро удалось объездить и пегом он оказался золотым – выносливым и неприхотливым, хотя и не особенно резвым. В нырок он входил мягко и рассудительно, без внезапных провалов, которые делали такими опасными нырки на нервных чистопородках Митридате или Азе, вследствие чего шныр всегда имел шанс, не успев слиться с ними, размазаться по земле. Нет, Сахара никак нельзя было назвать эгоистом. О своем наезднике он заботился почти инстинктивно – редкий дар, который вообще не воспитывается у пегов и либо есть, либо нет. Одним словом, если не считать привычки повсюду объедать отслоившуюся краску, из-за чего он уже дважды приклеивался языком к железным воротам, Сахар был идеален.

Оседлав Сахара, Сашка вывел его из пегасни. Пег фыркал и скалился, запоздало проявляя мужество. Только что, когда они проходили мимо денника Зверя, тот, коварно высунув морду, едва не оставил Сахара без уха. Сашка решил, что обязательно потребует у Штопочки, чтобы она ставила Зверя куда-нибудь подальше, ну хоть бы в конце прохода, где полно пустых денников. Хотя со Штопочкой говорить – что с эхом ругаться. Конечно, ей хочется поближе к амуничнику, щеткам и овсу, чтобы и поить было просто, и по пегасне лишних метров не наматывать. Скажет: «Я, что ли, на твоего Сахара набросилась? Все! Не волнует! Хочешь отомстить – иди сам Зверю ухо отгрызи!»

Сашка сел в седло и, прогревая пега, сделал шагом круг. Сахар тащился неохотно, нюхал снег, а затем вдруг остановился у скамейки. Сашка понял зачем только тогда, когда увидел, что от морозов со скамейки начала слезать краска.

– А ну иди! – крикнул он. – Давай!

Сахар неохотно пошел по цельному снегу, с тоской оглядываясь на скамейку. Эту скамейку Макс с Афанасием осенью свистнули из парка игольного завода в Копытово. Кавалерия назвала это мародерством и велела скамейку немедленно вернуть, однако Кузепыч неожиданно принял сторону скамейкоумыкателей. Мол, в Копытово, елки страшные, ее все равно раскапустят, а если нет, то бомжи зимой сожгут на топливо, а если не бомжи, то дачники покусятся. Дачники – они, якорный пень, хуже бомжей. Имеют транспорт и потому тырят даже то, о чем бомжи и мечтать не могут. Один дачник стырил даже памятник поэту Есенину и, засунув его на участок в шесть соток, любовался на него вместе с женой. Когда же явилась полиция, заявил, что Есенина ему подбросили через забор соседи.

В общем, обычно немногословный Кузепыч развел такую революцию, что Кавалерия не нашлась что возразить и скамейку пока оставили в ШНыре для охраны ее от дачников.

Сашка прошел еще два круга шагом и перевел Сахара на рысь. Якутский пег разогревался неохотно, ожидая, когда закончится глупая формальность и можно будет взлететь. С рыси Сахар перешел на галоп, несколько раз вхолостую взмахнул крыльями и оторвался от земли. Высоту он набирал медленно, точно рассуждая сам с собой: «А что, мы куда-то торопимся?» Сашка хотел ускорить его, но в движениях Сахара была такая неспешная уверенность, что они уже повсюду успели, что Сашка невольно подчинился ей, решив поберечь силы пега.

Порыв ветра толкнул Сашку в щеки, лоб, грудь. Ветер был такой резкий, что невозможно стало дышать. Сашке это казалось нелогичным. Вроде бы при ветре в лицо дышать должно быть проще. Но, оказывается, совсем наоборот. Ощущая, как деревенеет лицо, Сашка вертел головой, обманывая ветер. Впечатления были дробные. Утро. Лес. Шоссе. Копытово. Поселок гидрологов. Еще темно. Плоским неоформленным пятном светлеет вдали Москва. Лежит, уставшая сама от себя, окруженная ярким кольцом МКАД, шевелит прожекторами, дыбится механическими шестернями новостроек, выбрасывающими из подземья все новые и новые дома.