Полная версия:

Занимательные рассказы о русском характере «Кто будем мы?». О становлении русского национального характера через призму литературы

Занимался переводами текстов В. Шекспира, благодаря чему русской публике стали доступны шедевры великого англичанина.

Обладал цепким взглядом писателя, умеющего подмечать в разных характерах общие типологические черты, психологически выписывал типы национального русского характера.

Великий драматург воплощал в литературном творчестве свои замыслы более 40 лет, но всегда болезненно реагировал на критические замечания в адрес его сочинений, переживал, горячился.

А. Н. Островский был педантичен, соблюдал аккуратность не только в одежде, но и в отношениях: следовал договоренностям, не нарушал данные обязательства.

С его участием не случалось никаких скандалов, дуэлей.

Драматург отличался эксцентричным вкусом в одежде. Литератор не стеснялся вступать в открытую полемику с театральными критиками, конфликтовал с цензурой. (Потому многие пьесы не были допущены к публикации, не дошли до массового читателя).

Островский активно увлекался рыбалкой.

В возрасте 62 лет он отвечал за репертуар театров Москвы, руководил театральным училищем. Эта деятельность, хоть и приятная, была очень напряжённой и сильно повлияла на здоровье писателя.

Островский написал за свою жизнь 49 пьес. А пятидесятое произведение не закончил. Скончался скоропостижно. (Умер 63-летним, в своей усадьбе за рабочим столом, переводя трагедию В. Шекспира «Антоний и Клеопатра»).

Бессмертная пьеса «Гроза» написана в 1859г., в тот же год показана театральной публике (драма шла с большим успехом, всегда при полных залах), напечатана была в 1860 году.

«Кухня жизни» российской действительности: о власти денег, или Почему Карабас Барабас самодур

Русский человек всегда был остер на язык, подмечая, что несладко живется на Руси тому, у кого не припасен на черный день лишний кусок. Тема свободы выбора жизненного пути часто параллельна наличию финансового ресурса.

Величайший русский драматург А. Н. Островский, с детства наблюдавший нравы жителей Замоскворечья, служивший в молодые годы канцеляристом в суде, кропотливо собирал в зале заседаний из протоколов слушаний и допросов правдивую «кухню российской действительности». Литератор по долгу службы не единожды становился свидетелем чудовищных семейных трагедий, когда из-за дележа наследственной доли исчезали семейные кланы; как в отсутствие приданого честные, но обедневшие дворянки рушили свои женские судьбы; как обуреваемые алчностью старшие члены семейств заедали жизнь молодой поросли. И всему виной были деньги.

В нашей культурной традиции – богатейший пласт фольклора, в котором поднимается тема богатства и денег.

Пословицы и поговорки об отношении к деньгам

Живётся, у кого денежка ведётся; Алтыном воюют, алтыном торгуют, а без алтына горюют; Копейка рубль бережет, а рубль голову стережет; Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся; Держи девку в темноте, а деньги в тесноте; Денег наживёшь – без нужды проживёшь; Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся; За свой грош везде хорош; С деньгами мил, без денег постыл; Деньги счет любят, а хлеб меру; Добр Мартын, коли есть алтын; На деньги ума не купишь; После Бога – деньги первые; Родню считай, денег не поминай; деньги считай, родни не поминай!; При беде за деньгу не стой; Не кланяюсь богачу, свои денежки плачу; Блюди хлеб про еду, а копейку – про беду; Денежка без ног, а весь свет обойдет; Деньги – гости: то нет, то в горсти; Была бы догадка, а на Москве денег кадка; Денежки – что голуби: где обживутся, там и поведутся; Трудно деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить; Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман; Кто до денег охоч, тот не спит и ночь; Был бы ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля; Не пожалеть за рубль алтына; не придет рубль, так придет полтина; Долг платежом красен и многие другие.

Художественное пространство драматурга А. Н. Островского расстилается перед читателем мрачным полотном российской действительности, где деньги правят миром, и многие людские трагедии происходят оттого, что в сознании человека прочно укрепляется мысль обладания «золотым тельцом», который, неспешно пощипывая травку на лугу, постепенно объедает и обедняет духовные закрома нравственной чистой жизни.

Первая пьеса А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся», 1850 г., выводит главным действующим лицом деньги и их власть над человеком.

Главная тема – самодурное отношение с деньгами, Желание всех объегорить, а самому при этом остаться не только с изрядными барышами, но и упрочить семейную власть, укрепить подчинение семейства перед тем, Кто деньгу платит, тот и девушку танцует.

Вся сценография выстроена вокруг денежных и имущественных притязаний между членами семьи. Сюжетная интрига состоит в том, даст ли купец Большов за дочкой пустышкой Липочкой богатое приданое, на которое она собирается «поймать» корыстного женишка, такого же пустого и поверхностного, как и она сама. Все разговоры героини об удовольствиях: танцах, платьях-нарядах, женихах, хитростях, которыми она якобы виртуозно владеет, и своей неземной красоте. (С точки зрения здравого смысла они, кажется, очень хорошо друг другу подходят: По Сеньке и шапка; Кому на ком жениться, тот в того и родится; Всякая невеста для своего жениха родится; Каков болт – такова и гайка.)

«Какое приятное занятие эти танцы! Ведь уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Приедешь в Собрание али к кому на свадьбу, сидишь, натурально – вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная; вдруг подлетает кавалер: «Удостойте счастия, сударыня!» Ну, видишь: если человек с понятием али армейский какой – возьмешь да и прищуришься, отвечаешь: «Извольте, с удовольствием!»

Ах! Очаровательно! Это просто уму непостижимо! Больше всего не люблю я танцевать с студентами да с приказными. То ли дело отличаться с военными! Ах, прелесть! Восхищение! И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиками. Одно убийственно, что сабли нет! А для чего они ее отвязывают? Странно, ей-богу! Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее! Ведь посмотрели бы на шпоры, как они звенят, особливо если улан али полковник какой разрисовывает – чудо! Любоваться мило-дорого! Ну, а прицепи-ка он еще саблю: просто ничего не увидишь любопытнее; одного грома лучше музыки наслушаешься. Уж какое же есть сравнение: военный или штатский? Военный – уж это сейчас видно: и ловкость, и все; а штатский что? Так, какой-то неодушевленный!»

Из этих реплик героини можно заключить лишь одно: «Ну просто прелесть какая дурочка!»

Однако, на какие средства Липочка планирует свою интересную семейную жизнь с красавцем военным? Вряд ли он привлечется только на яркий фантик ее внешности. Интуитивно, свои женским чутьем она угадывает, что заполучить нужного мужа можно богатым приданым. Только не ясно, даст ли за ней отец денежное состояние – это главный интерес героини на протяжении пьесы. Деньги, деньги, деньги – они правят желаниями и настроениями в художественном мире пьесы «Свои люди – сочтемся».

Наслаждение властью, которое гарантируют деньги, – патологическое свойство натуры отца семейства купца Большого.

Он мечтает не столько разбогатеть (он и так довольно состоятельный человек), сколько с упоением грезит идеей возвыситься над всем остальным миром за счет своих денег. Он мечтает стать самым уважаемым, самым почтенным и самым главным не только в кругу близких и родных, но и в масштабах всей городской знати. (Как не вспомнить фразеологизм – остаться у разбитого корыта. В «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина старуха тоже в конце концов осталась у разбитого корыта, хотя мечтала «быть владычицей Морскою»).

Купец Большов придумывает аферу с банкротством, чтобы обмануть конкурентов, менее сообразительных дельцов. Считая себя необыкновенно предприимчивым рачительным хозяином, он объявляет о том, что разорился, стал банкротом и не может вернуть деньги кредиторам. Решил сплясать купеческую кадриль, чтобы обмануть товарищей-купцов. Расплатиться с ними по 25 копеек за рубль и ввести их в убытки, а самому таким образом возвыситься.

Идея доминирования над себе подобными в России обречена. Обратимся к фольклору: Дружба да братство дороже всякого богатства; Как аукнется, так и откликнется; В миру жить – добрым (честным) быть.

Купец Большов решается довериться в этой афере своему приказчику с говорящей фамилией Подхалюзин и, разумеется, жестоко разочаровывается. Причем не только в своем лакее, но и в дочери, и в супруге: Подхалюзин уговаривает Липочку выйти за него замуж, обещая развлечения на балах и модные туалеты не хуже, чем в жизни с мужем военным; супруга Аграфена Кондратьевна в силу ограниченности ума и неразвитости душевных качеств пытается лебезить перед зятем, угощает его водочкой, поит чаем, с восторгом заискивает и причитает. А купец Большов, замыслив денежную аферу, сам остался в дураках. Идея наслаждения властью над другими оказывается сильнее даже жажды наживы.

Купец Большов не хочет завоевывать репутацию и уважение трудовым способом, не от нищеты он решается на подлость, им владеет мысль доминирования. Патологическое желание показать всем свое превосходство, свою иерархическую недосягаемость. Желание власти и первенства иссушает рассудок купца Большого.

Драматург А. Н. Островский новаторски ввел в русский литературный язык слово «самодур» – это человек, болезненно мечтающий упиваться собственной властью и вседозволенностью. Изначально лексема САМОДУР была введена в ткань пьесы «В чужом пиру похмелье» (1853г.), а впоследствии термин прочно и, видимо, навсегда вошел в обиходно-разговорную речь. Таким ругательным словом называют человека, который неуклонно стремится ежечасно доказывать свое социальное превосходство. (Как не вспомнить песенку Карабаса Барабаса – это замечательные стихи Булата Окуджавы, которые переложил на музыку композитор Алексей Рыбников для фильма-сказки «Приключения Буратино»).

1.

Считайте меня подлым —

Да! Я готов на подлости!

Эх! Я готов на подлости!

Ух! Я готов на подлости!

Но лишь бы в потасовке

Хватило бы мне бодрости,

Но лишь бы в потасовке

Хватило бы мне бодрости,

Хватило бы мне бодрости,

Хватило бы мне бодрости!

***

Зовете меня гадким?

Да! Я готов на гадости!

Эх! Я готов на гадости!

Ух! Я готов на гадости!

Но лишь бы все захапать

К своей великой радости,

Но лишь бы все захапать

К своей великой радости,

К своей великой радости,

К своей великой радости!

***

Плевать на унижения —

Да! Я готов унизиться!

Эх! Я готов унизиться!

Ух! Я готов унизиться!

Но лишь бы к сладкой цели

Хоть чуточку приблизиться,

Но лишь бы к сладкой цели

Хоть чуточку приблизиться,

Хоть чуточку приблизиться,

Хоть чуточку приблизиться!

1860 год – исторически значимое время, когда рушились устои крепостного права.

Название «Гроза» не только красивое природное действо, когда земля омывается и пробуждается для рождения новой жизни, также драматург символически заключил в этом названии и зреющие громы и молнии в общественно-политической жизни России конца 19 века, социальное брожение. В драме показан рост общественного самосознания передовых людей эпохи 50—60 годов.

Необходимо отметить, что драматург Островский великолепно создает удушающе тянущую пейзажную зарисовку, где душно и в прямом, и в метафорическом смысле. Жители города Калинов, несмотря на окружающую красоту волжских далей, ожесточены, грубы и несчастны. Невежество и духовная неразвитость провоцируют примитивную тяжелую жизнь, в которой люди с деньгами садистически терзают тех, кто от них зависит.

Кулигин предлагает жителям обратиться к красотам природы, полагая, что они способны разбудить их нравственно: «Чудеса! Наглядеться не могу».

Сущность драмы нельзя сводить к любовной интриге. В основе конфликта лежит столкновение самодуров и их жертв. «Гроза» с первых явлений вводит читателя и зрителя в обстановку напряженной борьбы. Мы застаем героев в тот момент, когда противоречия между ними достигли уже значительной остроты.

Речь Катерины соответствует облику женщины из народа. В основе ее речи лежит поэтика народной песни; повторы, инверсии, риторические восклицания придают речи Катерины задушевность, напевность («А какие сны мне снились, Варенька, какие сны!»), сравнения, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами («ключик», «водицы»). Влияние на речь Катерины церкви, духовных стихов («храмы золотые», «кипарисом пахнет», «лукавый шепчет»).

Советский литературовед Александр Иванович Ревякин (Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории литературы факультета русского языка и литературы МГПИ им. В. И. Ленина. Заслуженный деятель науки РСФСР) высказывал взгляды, близкие ко взглядам Добролюбова. А в современных исследованиях прежде всего Катерина воспринимается воплощением народной души, народной религиозности, во многом символическим образом, свидетельствующим о крушении мира несвободы, лицемерия и страха.

Литература

1.Андреев М. Л. Метасюжет в театре Островского. М., 1995.

2.Добролюбов Н. А. Луч света в темном царстве / Добролюбов Н. А. Русские классике. М., 1970 (Литературные памятники).

3.Добролюбов Н. А. Темное царство / Добролюбов Н. А. Русские классики. Избранные литературно-критические статьи. М., 1970.

4.Журавлева А. И. А.Н. Островский – комедиограф. М., 1981.

5.Журавлева А. И. Анализ драмы «Гроза» / Русская литература XIX – XX веков. Учебное пособие для поступающих в вузы. Т., 2001.

6.Журавлева А. И. Некрасов В. Н. Театр А. Н. Островского. М., 1986.

7.Лотман Л. М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. М.; Л., 1961.

8.Москвина Т. В. В спорах о России: А. Н. Островский. СПб., 2010.

9.Руднев В. П. Поэтика «Грозы» А. Н. Островского // Семиотика и информатика. – 1995. – Т. 34.

10.Русская трагедия. Пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении. – СПб., 2002.

11.Скафтымов А. П. Белинский и драматургия А. Н. Островского / Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.

12.Песня Карабаса Барабаса https://allforchildren.ru/songs/film11-8.php#close

13.Культурные корни «Грозы». https://www.culture.ru/materials/257622/kak-chitat-pesu-aleksandra-ostrovskogo-groza?ysclid=m0dmwugbfd344236846

14.Жизнь и судьба А. Н. Островского. https://culturcenter.ru/tpost/43odefznz1-aleksandr-nikolaevich-ostrovskii-interes?ysclid=m0djhs89ha113045253

15.Драма А. Н. Островского «Гроза» и трактовка критиками Н. А. Добролюбовым и Д. И. Писарева образа главной героини Екатерины. https://infourok.ru/drama-aostrovskogo-groza-obraz-katerini-i-ego-istolkovanie-dpisarevim-i-ndobrolyubovim-1522055.html?ysclid=m0dm98fa4u796528008

Глава III. ОБЛОМОВЩИНА. Русская болезнь или национальная черта? О творчестве Ивана Александровича

ГОНЧАРОВА

Критики хвалили И. А. Гончарова за мастерство выпукло показать особенность русского национального характера – лень – на примере Ильи, молодого человека 30 с небольшим лет, который ничем не болен, однако первые 150 страниц романа не встает с дивана…

Илья Ильич Обломов – представитель и своего времени, и психотип русского человека, вневременной образ. Типичность образа Обломова как стереотипность мысли и поведения: «А зачем?»

Штольц и Обломов. Проблемы любви в романе. Прошлое и будущее России. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) – русский писатель, автор трёх знаменитых романов: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Все три произведения начинаются на «Об…". Первый роман он писал три года, второй – 10 лет, а третий – без малого долгих 20 лет, и даже потом хотел бросить это занятие, но все же взял себя в руки и завершил начатое.

Литературный критик и публицист, действительный статский советник, Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске (сейчас это город Ульяновск) в благополучной купеческой семье, где в полной мере вкусил безмятежного счастливого детства. Кроме Ивана, в семье было еще трое детей: Николай, Анна и Александра. Отец владел свечным заводом, мать – Авдотья (Шацкая в девичестве) была очень проницательная, чуткая женщина и являлась для мальчика большим нравственным авторитетом.

К сожалению, в возрасте семи лет Иван потерял отца, а мать стала вдовой, но воспитывать детей матери-одиночке помогал крестный, моряк в отставке Николай Николаевич Трегубов. Мужское воспитание со стороны крестного благотворно сказывалось на развитии юноши. Впоследствии Иван Александрович с большим уважением вспоминал авторитетного, но любимого крестного. Иван Александрович вспоминал: «Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему…»

Свои первые произведения – «Лихая болесть» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839) – Гончаров опубликовал, взяв себе псевдоним, в журналах «Подснежник» и «Лунные ночи». В 1846 году писатель познакомился с кружком Белинского. В 1847 году в журнале «Современник» была опубликована «Обыкновенная история», а в 1848 – рассказ «Иван Савич Поджабрин». В течение двух с половиной лет Гончаров был в кругосветном путешествии (1852—1855 гг.), где написал цикл путевых очерков «Фрегат Паллада». Его самое главное произведение, знаменитый роман «Обломов», вышел в свет в 1859 году. Этот роман принёс автору славу и популярность.

После романа «Обрыв» писатель часто впадал в депрессию, писал немного, в основном этюды в области критики. Гончаров был одинок, часто болел. Однажды простудившись, он заболел воспалением легких, из-за чего умер 15 (27) сентября 1891 года, в возрасте 79 лет.

В трех своих романах писатель реалистично изобразил быт и нравы «крепостнической России», безжалостно обнажая те пороки человека и социальные несовершенства, которые презирал.

Долгие годы, параллельно с литературной деятельностью, Гончаров служил чиновником – работал в министерстве финансов, в цензурном комитете. А в 1850-х писатель совершил кругосветное путешествие на военном корабле «Паллада» и после этого написал сборник очерков «Фрегат «Паллада».

С 1820 по 1822 год Гончаров учился в частном пансионе Екатерины Хованской в Симбирске. Там он изучал немецкий и французский языки, Закон Божий. Позднее учебу в пансионе прозаик описывал в романе «Обрыв».

Один из первых педагогов Гончарова – протоиерей Федор Троицкий – стал прототипом священника Николая Ивановича, героя той же книги. Когда Ивану Гончарову исполнилось десять лет, мать отправила его учиться в Московское коммерческое училище. Там уже занимался старший брат писателя Николай. В училище преподавали арифметику, бухгалтерию, право, а также рисование, пение и танцы. Гончаров отлично учился и часто попадал на «красную доску» – в почетный список отличников. Однако занятия писатель считал неинтересными. Он вспоминал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем… Мы кисли там восемь лет, восемь (!) лучших лет без дела!»

По просьбе Гончарова в 1830 году его отчислили из Московского коммерческого училища. Он не хотел становиться бухгалтером, уже тогда он планировал заниматься литературой. Год Гончаров готовился к поступлению в Московский университет. (Для этого он даже специально выучил греческий язык, которым раньше не занимался). На экзаменах Гончаров получил отличные оценки и был зачислен на словесное отделение.

Об университете он позднее писал: «Мы, юноши, полвека тому назад смотрели на университет как на святилище и вступали в его стены со страхом и трепетом… Образование, вынесенное из университета, ценилось выше всякого другого».

В одно время с Гончаровым в Московском университете учились Александр Герцен, Виссарион Белинский, Михаил Лермонтов: «Лермонтов… казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть», – вспоминал Иван Гончаров.

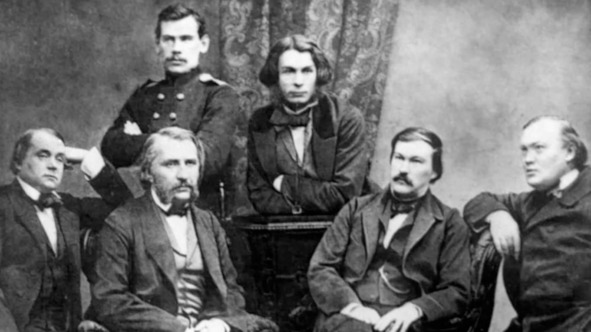

Постоянные сотрудники журнала «Современник», верхний ряд: Лев Толстой, Дмитрий Григорович, нижний ряд: Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Дружинин, Александр Островский.

В 1834 году Иван Гончаров окончил университет и вернулся в Симбирск. Он хотел пожить несколько месяцев у родственников, а затем уехать в Москву. Но по рекомендации Трегубова писатель остался в родном городе и вскоре стал секретарем симбирского губернатора Александра Загряжского.

Работу Гончаров называл «скучной»: он встречался с другими чиновниками, разбирал документы. Писатель вспоминал: «Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву». В Симбирске Гончаров прожил около года, а затем уехал в Петербург, где устроился переводчиком иностранной переписки в Министерство финансов. Еще писатель подрабатывал уроками латыни и русского языка. На литературных вечерах в доме Майковых, с детьми которых он занимался русским языком, Гончаров познакомился с писателями Федором Достоевским, Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым. Встречи с ними вдохновили начинающего прозаика, и он стал сочинять литературные произведения. В журналах «Подснежник» и «Лунные ночи» вышли первые рассказы и очерки писателя, среди которых «Лихая болесть», «Пепиньерка», «Лунные ночи». Тогда же Гончаров попробовал себя в поэзии. Он опубликовал стихи «Тоска и радость», «Весны пора прекрасная минула…», которые позднее включил в роман «Обыкновенная история».

В середине 1840-х Иван Гончаров начал писать свой первый роман «Старики». Книгу он не закончил и уничтожил. (Писатель считал, что его роман слишком похож на повесть Николая Гоголя «Старосветские помещики»).

Следующим крупным произведением Гончарова стал роман «Обыкновенная история» о жизни провинциального дворянина Александра Адуева. Над книгой он начал работать в 1844 году. Уже через два года Гончаров закончил рукопись и передал ее петербургскому чиновнику Михаилу Языкову. Языков прочитал книгу и посчитал «плоховатым романом», но все же передал рукопись Николаю Некрасову, а уже тот показал книгу Белинскому. Критик писал об «Обыкновенной истории»: «Какой… страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!» В 1847 году «Обыкновенную историю» опубликовали в журнале «Современник», а через год она вышла отдельным изданием.

Критики писали о таланте Гончарова, его легком слоге. Повесть Гончарова произвела в Питере фурор – успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу.

«…Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать, личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освобождаться даже гениальные русские писатели. <…> У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерский изустный рассказ… А какую пользу принесет она обществу!..»

Критик Виссарион Белинский. Из письма Василию Боткину, 1847 годПосле публикации «Обыкновенной истории» Иван Гончаров начал работу над новым произведением – романом «Обломов». Прозаик постоянно переделывал уже готовые части «Обломова», менял сюжет. Журналисту Андрею Краевскому он писал: «Прочитавши внимательно написанное, я увидел, что всё это до крайности пошло, что я не так взялся за предмет, что одно надо изменить, другое выпустить». Работу над «Обломовым» Гончаров прервал из-за путешествия на фрегате «Паллада». Участники экспедиции должны были заключить торговый договор с Японией, которая тогда была закрыта для иностранцев, а также посетить Аляску и острова Российской империи в Тихом океане. В поездку писателя пригласил адмирал Евфимий Путятин, которому был нужен секретарь. Гончаров должен был вести на корабле судовой журнал, переводить иностранные документы и составлять «летопись похода». О поездке Гончаров писал: «Поехал… затем, чтоб видеть, знать все то, что с детства читал как сказку, едва веря тому, что говорят. <…> Если б я запасся всеми впечатлениями такого путешествия, то, может быть, прожил бы остаток жизни повеселее… Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь – я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости».