Полная версия:

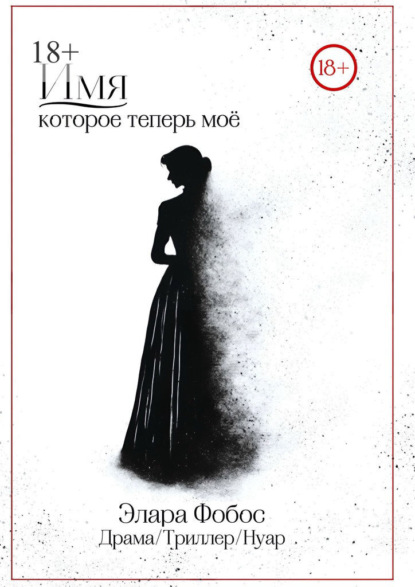

Имя, которое теперь моё

Гол спустя.

Он проснулся не от звука, а от привычки. Глаза открылись в тишине, тягучей и слипшейся, как табачный дым в дешёвом театре. Комната пахла телом, потом и вчерашними сигаретами. Рядом на простыне, ближе к краю, лежала Мэй – одна из тех, кто приходит не по зову, а по расчету: мягкое тело, молчаливый взгляд, никаких разговоров о чувствах. Она спала на боку, поджав ноги, лицо в подушке, грудь – свободная, чуть прикрытая одеялом. Он не смотрел на неё. Сел на кровати, достал сигарету с прикроватного столика и закурил, пока ноги находили пол. тДым не вкусный, не крепкий – просто привычный. Щелчок зажигалки глухо ударил по воздуху. Он сидел, не двигаясь, только смотрел в окно, за которым Лондон дышал туманом и холодом, как старый больной. Сигарета догорела – он закурил вторую, не стряхивая пепел с пальцев. Затушил в пепельнице, встал, накинул халат, запах его на животе, прошёл по коридору босиком, с тусклыми шагами.

Постучал в дверь Томаса – старого, выбритого до розового блеска камердинера, верного слуги с глазами портного.

– Томас, – сухо.

– Да, сэр, – тот открыл почти мгновенно, будто уже стоял за дверью.

– Почистить пальто, прогладить костюм. Тот, что с белой подкладкой и серебряными пуговицами. Галстук на усмотрение, но не яркий.

– Разумеется, сэр. Запонки золотые?

– Нет. Сегодня железо.

Он не стал слушать ответ. Повернулся и пошёл в ванную. Пол – холодный, плитка – тёмно- зелёная, пахло мылом, железом и паром. Вода уже была готова: в глубокой медной ванне клубился густой пар, над которым зависали потёки на зеркале. Он сбросил халат, шагнул внутрь. Горячая вода приняла его тело без сопротивления, обожгла кожу, но он не вздрогнул – сел, будто опускаясь в привычный ритуал. Опрокинул голову назад, закрыл глаза. Стук в дверь.

– Сэр… можно войти? Я… костюм…

– Входи.

Она вошла – девочка из нижней прислуги, светловолосая, с тонкими руками, глядящая только в пол. Несла костюм на вешалке. Повесила на крюк у двери, молча.

– Всё по вашему заказу, сэр. Галстук бордовый, костюм сшитый. Запонки – железные, карманный платок положен.

– Выйди.

Он ещё несколько минут сидел в воде. Рубцы на спине от старого избиения чуть побелели. Он смотрел в потолок и думал ни о чём. Мыться он начал медленно: мочалкой по груди, по плечам, по шее – как будто вытирал чужие руки с себя.

Через полчаса вышел. Оделся. Медленно, аккуратно. На него нельзя было смотреть в этот момент: в нём не было торопливости, только расчёт. Он не поправлял галстук – он фиксировал его, как кандалы. Каждое движение – словно последнее. Он застегнул пуговицы на пальто, надел перчатки, посмотрел на часы. 09:47. На улице стояла машина. Шофёр – новый. Но у машины, прислонившись к капоту, стоял Гарольд – его сопровождающий. Лицо каменное, руки в карманах, губы сжаты.

– Сегодня ты со мной, – бросил Генри, спускаясь по ступеням.

– Я с вами всегда, сэр, – ответил тот, не шевелясь.

– Не болтай лишнего. И не кури без разрешения.

– Буду молчать до удара, сэр.

– Только не медли, когда он потребуется.

Он открыл заднюю дверь. Сел. Закрыл, Машина тронулась. И день пошёл по кругу. Снова, как всегда.

Он прибыл на место в 10:25. «The Grey Lion» был не самым тёмным пабом Лондона, но именно здесь с годами обосновались те, кто пил не ради вкуса, а ради молчания. Старые дубовые балки, стойка с пятнами, которые никто не пытался стереть, тусклый свет ламп, обтянутых зелёной тканью. Воздух стоял тяжёлый: пыль, табак, копчёное мясо, мужской пот и дешёвый лосьон. Генри вошёл, не снимая пальто. Гарольд – за ним, как тень. Должник сидел у дальнего столика, там, где нет окон, только стены с кривыми портретами и запотевшими зеркалами. Мужчина был лет сорока, с обвисшими щеками и взмокшим затылком. На нём был серый жилет, натянутый на брюхо, в глазах – та самая смесь страха и надежды, которую Генри ненавидел больше всего. Он подошёл и сел. Спокойно. Без слов. Из внутреннего кармана достал сигарету, закурил. Первую затяжку сделал долго, почти лениво. Дым выдохнул не вверх, а прямо в лицо сидящему напротив.

– Сэр… пожалуйста… – голос дрожал, как вино в неумелой руке. – У меня… только немного времени. Всё будет. Просто чуть позже…

– Ты говорил «всё будет» шесть недель назад.

– Я не успел. Жена заболела. Ребёнок… он… я…

– Я не врач, – перебил Генри. – И не священник.

Он взял бокал, отпил коньяк. Сухо. Без паузы. Вернул его на стол.

– Ты мне не интересен. Не как человек. Не как история. Ты просто должен.

– Я… я верну, клянусь…

– Гарольд.

Тот шагнул вперёд и без предупреждения ударил мужчину кулаком в лицо. Хруст. Голова откинулась назад, и он завалился на спинку стула. Упал боком. Из носа хлынула кровь. Мужчина пытался подняться, но Гарольд схватил его за ворот и рванул вверх, как тряпку.

– Вставай, – сказал Генри.

Мужчина стонал, шаркал ногами, его трясло. Он пытался говорить, но зубы скрежетали о губу, и получался только сдавленный шёпот. Генри допил остаток коньяка, бросил взгляд на Гарольда.

– Отведи его в «Голубятник».

– Как пожелаете, сэр.

Гарольд вытолкал мужчину наружу, грубо, без сочувствия. У двери шофёр уже открыл заднюю дверь машины. Мужчину ввалили внутрь. Генри подошёл ближе, закурил новую сигарету. Дым обвил лицо. Он смотрел, как дверь захлопывается, как колёса касаются брусчатки. Машина тронулась, фары разрезали туман. Он достал флягу, плеснул в стакан остатки коньяка. Осушил до дна. Глотнул резко, с усилием. Тонкое стекло в руке, немного влаги на пальцах. Потом – ударил стаканом о землю. Он разлетелся с глухим хрустом. Стекло, коньяк, пыль – всё слилось. Он повернулся, чтобы войти обратно в паб. Но замер.

Она стояла у поворота.

Адель.

Она стояла у поворота, прямо под фонарём, который моргал, как старый глаз. Лицо – полутенью, полусветом. Пальто тёмное, волосы чуть распущены, губы не накрашены. Она ничего не говорила. Просто смотрела. Как смотрят на человека, которого ждут во сне – не в жизни. Генри не двинулся. Он не выронил сигарету. Не изменился в лице. Только затянулся. Долго. Медленно. Дым вышел сквозь ноздри, как пар из топки.

– Ты выглядишь… – начала она, но не закончила.

– Живым? – голос был низкий, чуть охрипший. – Это иллюзия.

Она подошла ближе. Медленно. Тишина в переулке стала тяжелее, будто всё в этом городе замерло, дожидаясь этой сцены. Он не сдвинулся. Она остановилась в шаге.

– Почему ты не отвечал?

Он посмотрел на неё. Точно. Прямо. Как нож в мягкое.

– Потому что не было слов.

– Но ты был.

– Был. Но не там, где ты писала.

Она хотела что- то сказать, но губы дрогнули, и она просто сжала кулаки.

– Я искала тебя, – голос дрогнул. – Я говорила с Томасом. Он…

– Он не должен был.

– Ты не один. Ты никогда не был один. Но ты выбрал быть мёртвым, пока жив.

Он опустил взгляд. Достал сигарету. Щелчок зажигалки. Он курил так, будто курит не табак, а время, которое нельзя вернуть.

– Не подходи ближе, – сказал он, глядя в сторону.

– Почему?

– Потому что, если ты прикоснёшься – я вспомню, что я живой.

Она сделала шаг. Всё- таки. Медленно, почти невидимо. Он не отступил. Только сжал зубы.

– Я тебя помню другим, – сказала она. – Тихим, но тёплым. Сухим, но живым. Сейчас ты холодный.

– Я стал собой.

– Нет. Ты стал тем, что от тебя хотели. А ты был другим, когда был со мной.

Молчание. Он выкинул сигарету. Наступил на неё. В его лице не было ничего – и в этом «ничего» была боль.

– Уходи, Адель.

– Нет.

– Уходи. Пока не поздно.

– Уже поздно, Генри.

Он поднял глаза. В первый раз за всё это время – как будто пустота внутри его треснула. Он сделал шаг. Приблизился. Коснулся её запястья.

– Ты всё ещё теплее, чем я помню.

– А ты всё ещё знаешь, как держать боль в пальцах.

Он не сказал ни слова. Просто поцеловал её. Грубо, резко, как будто вырывал что- то из себя. Она не оттолкнула. Не дрогнула. Только прижалась ближе. Этот поцелуй не был про любовь. Он был про выживание. Когда он отстранился, она шепнула:

– Не смей снова исчезнуть.

Он посмотрел на неё. В его глазах не было обещаний. Только страх, от того, что он уже не может быть с ней – и ещё больше страх, что не сможет без неё.

– Я не даю обещаний. Ни себе, ни тебе.

– Тогда просто молчи. Но останься.

Они стояли молча. Воздух вокруг казался неподвижным, как старая фотография. Фонарь над ними моргал, и каждый всполох света вырезал из её лица новое выражение: то решимость, то обида, то тихую, почти детскую нежность. Он не дотрагивался больше. Не говорил. Просто смотрел на неё, будто запоминал, как человек запоминает то, что боится потерять второй раз. Адель поправила шарф. Не торопливо. Как будто всё происходящее – не буря, а утро. Он выдохнул. Не закурил. Достал сигарету, посмотрел на неё и убрал обратно.

– Пойдём, – тихо сказал он.

– Куда?

– Туда, где нет никого.

Они пошли. Нога в ногу. Он шёл слева, ближе к дороге. Она – справа, ближе к стене. Между ними не было прикосновений, но каждый шаг был как признание. Генри не спрашивал, куда она шла до того. Она не спрашивала, откуда он вышел. Лондон гудел где- то вдали: фургоны, крики, двери. Но здесь, в этой части улицы, был только гул шагов. В какой- то момент она слегка коснулась его локтя – не взяла под руку, нет, просто будто случайно дотронулась. Он не отпрянул.

– Стало хуже, – тихо сказала она.

– Что?

– Ты. Ты стал ещё холоднее, чем был.

– Значит, ещё жив.

Она кивнула. Больше ничего. Повернула за угол. Он пошёл следом. Они дошли до старого дома, где-когда- то пили чай, когда были «ещё не вместе». Адель остановилась у двери. Он смотрел на её профиль, на то, как дрожит уголок губ. Она открыла. Не спросила: зайдёшь? Просто вошла. Он остался. Три секунды. Пять. Потом шагнул за ней. И дверь закрылась.

Спустя несколько секунд к дому подкатила машина. Чёрный кузов блестел во мраке, как воронье крыло. Двигатель замолчал, фары погасли. Дверь открылась, и вышел Гарольд. Он не спешил. Шёл, будто знал, что всё важное уже произошло без него. На его пальто – кровь. На руках – следы борьбы. Он закурил, глядя на дверь, за которой исчез Генри. Потом сказал в воздух, почти себе:

– Значит, ты всё- таки зашёл.

Бросил спичку. Раздавил окурок. Вернулся в машину. И остался ждать.

Внутри было тепло. Пахло старым деревом, бумагой и чаем, которого здесь давно никто не заваривал. Комната почти не изменилась – те же тяжёлые занавески, книги в шкафу с перекошенными полками, кресло у окна, в котором он когда- то сидел молча, слушая, как она читает. Адель сняла пальто, повесила. Он остался стоять. Не двигался. Она подошла ближе. Молча. Без слов. Пальцы чуть коснулись его воротника. Он не шевелился. Не отстранялся.

– Ты будешь говорить? – спросила она.

– Нет.

Она кивнула, будто знала, что так и будет. Повернулась и пошла вглубь квартиры. Он остался в прихожей. Прислушался. За дверью слышно было только её шаги. Он сел в кресло. Стянул перчатки. Потом пальто. Остался в рубашке. Стало странно холодно. Адель вернулась с пледом. Не села рядом. Не посмотрела. Просто положила его на подлокотник.

– Здесь всегда сквозняк, – сказала она, уходя на кухню.

Он не укрылся. Просто смотрел, как с полки падает луч света. Его руки были открыты. Без оружия. Без сигареты. Без стакана. И от этого было тревожнее, чем на встрече с предателем. Через несколько минут она вернулась. В руках – чашка. Он взял. Горячо. Чай с ромом. Он молча отпил. Тепло обожгло горло. Как будто внутри впервые что- то зашевелилось. Они не разговаривали. Час, два. Только редкие взгляды. Он курил, глядя в потолок. Она перелистывала книгу. Он закрыл глаза – и не заметил, как уснул. Впервые за год – не в кресле, не в машине, не на фоне боли. А здесь. В этом кресле. Под пледом. С её дыханием где- то рядом. Когда проснулся – было утро. Свет пробивался сквозь занавески. Адель спала на диване. Укрытая, тихая. Он не стал подходить. Просто сел. Достал сигарету. Закурил. Он не знал, что будет дальше. Но впервые за много месяцев – не боялся проснуться.

Он услышал, как вскипает вода. Крышка чайника постукивала в ритме дыхания старого дома. Адель уже была на ногах – босиком, в тонком сером халате, с собранными на затылке волосами. Он не видел её лица. Только лёгкое движение руки, когда она доставала чашку с верхней полки. Генри сидел в кресле, босыми ступнями касаясь холодного пола. Курил. На коленях лежал плед. Он даже не помнил, когда укрылся.

– Ты не ушёл, – сказала она, не оборачиваясь.

– Я не спал.

– Врал бы лучше.

– Не умею. Особенно тебе.

Она поставила чашку на стол. Вторая – перед ним. Не спрашивала: будешь ли. Знала. Он затушил сигарету в пустой пепельнице. Взял чашку. Горячая. Чёрный чай. Крепкий, без сахара.

– Здесь всё такое же, – сказал он.

– А ты – нет.

Он не ответил. Сделал глоток. Поставил чашку обратно. Пауза повисла между ними, как тёплый воздух над чайником.

– Мне казалось, ты не вернёшься…

– Я не вернулся.

– Тогда что это?

– Заблуждение.

– А для меня – память.

Она подошла ближе. Села напротив. Накрыла ладонью его руку. Он не отдёрнул. Не посмотрел.

– Ты всегда думаешь, что можешь уйти в тень и там исчезнуть. Но я тебя вижу даже в темноте.

– Не стоит.

– Я не прошу тебя остаться. Просто позволь себе быть здесь, пока ты всё ещё не пустой.

Он поднял взгляд. Впервые – прямо. С глазами, которые когда- то были мягче.

– Я боюсь.

– Я знаю.

– Боюсь, что, если останусь – потеряю себя.

– А если уйдёшь – ты потеряешь меня.

Он сжал её руку. Не сильно. Но так, как держатся на краю. Она ничего не сказала, но он все же остался.

День прошёл странно спокойно. Никаких звонков, никаких людей, никаких грязных улиц, пахнущих страхом и деньгами. Только чай. Только мягкое кресло и книги, которые никто не читал вслух. Генри почти не говорил. Он просто был. Рядом. Иногда смотрел на Адель, как будто она – не женщина, а последний шанс остаться внутри себя. Иногда просто слушал, как она ходит по комнате. Он читал. Точнее – держал книгу. Страницы менялись, но текст не цеплялся за разум. Ему было достаточно того, что никто не ждёт от него приказов. Вечером она приготовила ужин. Простой. Без вина. Без свечей. Просто еда. Он ел медленно, молча. Впервые за долгое время – не думая о завтрашнем дне. Она рассказывала что- то – он слушал. Не перебивал. Не кивал. Но слушал. Это было видно по его дыханию.

Поздно вечером они остались в темноте. В комнате было тепло, только один светильник горел у изголовья кровати. За окнами шелестел дождь. Стекло дрожало, но внутри было спокойно. Адель подошла ближе. Он сидел на краю кровати, склонив голову, будто прислушивался к собственному дыханию. Она остановилась рядом. Не прикасалась. Просто смотрела. Он медленно поднял взгляд. В нём было что- то новое. Не боль. И не страх. А что- то между – усталость от одиночества. Она протянула руку и кончиками пальцев провела по его щеке. Он не отстранился. Закрыл глаза. Сделал вдох. Медленный. Как будто хотел запомнить этот момент не сердцем – кожей. Потом он встал. Повернулся к ней. Его ладони легли на её талию. Осторожно. Почти неловко. Она не говорила ни слова. Просто положила руки ему на грудь. Его дыхание стало тише. Он наклонился. Коснулся её губ. Медленно. Почти несмело. Это был не голод. Это было моление. Как будто он просил прощения за все свои грехи – и молчал при этом.

Она поцеловала его в ответ. Сначала мягко. Потом крепче. Они держались друг за друга, как держатся за что- то живое в разрушающемся мире. Когда он уложил её на кровать, всё происходило без спешки. Ни одного резкого движения. Ни одного неуместного жеста. Его руки скользили по её плечам, по ключицам, по спине – как будто он пытался вспомнить, каково это – касаться не через силу, не через долг, а просто потому что хочется. Она шептала его имя едва слышно. Он ничего не отвечал. Только гладил её по щеке. В его глазах была нежность, которую он давно считал мёртвой.

Он не был груб. Не был нежен нарочно. Он был осторожен. Он был жив. Они двигались медленно, то приближаясь, то замирая. Без слов. Лишь дыхание, которое становилось всё громче. Она обнимала его крепче. Он дышал ей в шею. И когда всё закончилось, он не отстранился. Он остался рядом. Рядом – не телом, а собой. Она положила голову ему на грудь. Он закрыл глаза. И впервые за очень, очень долгое время – позволил себе уснуть рядом с тем, кто не хотел ничего, кроме него самого.

Он проснулся рано. Не от шума, не от тревоги. Просто открыл глаза. Тело впервые не ныло, разум не гудел. Внутри было странно тихо. Адель лежала рядом, прижавшись. Её дыхание – ровное, как мелодия, которую он не слышал с детства. Рука её лежала на его груди, лицо – у его плеча. Она спала безмятежно. Будто верила, что он здесь, и этого достаточно. Он не пошевелился. Смотрел на неё. Долго. В её лице было всё: покой, нежность, доверие. Прядь волос упала ей на щёку. Он провёл пальцами, убирая её в сторону. Осторожно. Как будто прикасался к чему- то хрупкому. Уголок её губ чуть дрогнул, будто она что- то видела во сне. Он не хотел вставать. Хотел остаться в этом утре, в этой тишине, в этом теле, которое не жаждало боли или защиты. Он чувствовал, как её грудь ровно поднимается. Как ладонь чуть сжимает его. И всё в нём будто замирало – чтобы не спугнуть эту невозможную простоту счастья. Но он всё- таки встал. Осторожно, почти беззвучно, чтобы не разбудить. Отошёл к стене. Посмотрел на неё. Она лежала, едва прикрытая одеялом, тонкое плечо обнажено, бедро – под складками ткани. Его взгляд скользнул по изгибам её тела. Не с желанием – с трепетом. Будто она была тем, что он никогда не заслуживал, но всё равно получил. Он наклонился, укрыл её одеялом. Тихо. С уважением. Потом вышел на кухню. Вода в графине была холодной. Он налил в стакан, выпил. Без спешки. И понял – коньяка не хотелось. Вообще. Ни капли. Не потому что был чист. А потому что ничего не жгло внутри. Он стоял у окна, смотрел на улицу, когда раздался осторожный стук в дверь. Один. Чёткий. Без повторов. Он открыл. На пороге – Гарольд. В пальто, с тёмными кругами под глазами и лёгким запахом улицы. В руке – конверт.

– Сэр, – голос был ровный, но мягче обычного. – Простите, что отрываю. – Он протянул письмо. – Но работа ждёт.

Генри взял конверт. Ничего не сказал. Закрыл дверь. Вернулся в спальню. Посмотрел на Адель – она всё ещё спала. Чуть улыбалась во сне. Он стоял так с минуту. Потом подошёл к тумбочке, взял бумагу, ручку. Написал коротко, чётко:

Ты сделала невозможное – подарила мне покой.

Не ищи меня сегодня.

Я вернусь.

Г.

Оставил записку. Пальто. Перчатки. Сигарета. Конверт во внутренний карман. Один последний взгляд. Дверь за ним закрылась. Он сел в машину. Закрыл за собой дверь. Гарольд молча завёл двигатель, глядя вперёд. Генри не спешил открывать конверт. Он знал – стоит разорвать этот тонкий край бумаги, и тишина внутри него умрёт. Но он всё равно вскрыл. Достал плотный, чуть желтоватый лист. Почерк – резкий, резной. Холодный, как ледяная вода на ладони.

Генри, на окраине Ист- Энда, в районе Дагнем, работает склад под прикрытием торгового дома «Wilkins & Sons». Формально – посуда, фактически – переправка химии и биологических отходов. Неделю назад к ним пришёл новый партнёр – некто Джеймс Эллиот. Прежний умер. Неестественно. Эллиот решил, что может торговаться с нами. Устроил задержку поставки и поднял ставки. Говорит: «Ищите других».

Мы не ищем. Мы находим.

Сегодня ты поедешь туда. Тебе передадут досье, опись склада, внутреннюю карту и ключ. Заходишь в середине дня, как аудитор. С тобой будет Клэр – из бухгалтерии, прикрытие. Эллиот должен исчезнуть. Его тело – нет. Остальные – по ситуации. Но без шума. И без крови на улице.

Действуй, как всегда. Хладнокровно. Точно. Без воспоминаний.

А.

Генри дочитал. Сложил лист. Положил обратно в конверт. Не сказал ни слова. Только достал сигарету. Закурил. Первый вдох – как выстрел в грудь. Горло обожгло, и это было почти приятно.

– Гарольд, окраина Ист – Энда, район Дагнем, торговый дом «Wilkins & Sons»

– Понял Вас, Сэр. Едем.

Машина въезжала в индустриальную зону. Улицы стали грязнее. Воздух – резче. Асфальт блестел от мокроты и масла. Сквозь окно мелькали кирпичные здания, железные ворота, серые стены, исписанные чёрной краской. Воздух здесь не пах ничем – кроме сырости, старой резины и ржавчины. И он чувствовал: мир снова стал прежним. Он – снова не человек. Он – тень.

После тёплого утра – холодный день, в котором снова нужно быть пустым. Он затянулся. Выдохнул в стекло. И оно сразу запотело. Как будто даже машина знала, что внутри – всё снова замёрзло.

Склад располагался на краю промзоны, где кирпич был старым, окна – забиты досками, а воздух пах соляркой, гниющей бумагой и чем- то, что давно не имело названия. У ворот – охрана. Двое. Один в кепке, другой в сером пальто. При его приближении – короткий кивок. Генри даже не смотрел на них. Он просто шел. Медленно. Прямо. Как будто место уже знало, что ему пора замолчать. У входа его ждала Клэр. Молодая, с собранными волосами, в чёрном пальто, очки в тонкой оправе. Под мышкой – папка. Папка была важнее её взгляда.

– Доброе утро, сэр, – тихо сказала она.

– Для кого как, – ответил Генри, не снижая шага.

Внутри было сыро. Стены облезлые. Свет – лампы под потолком, холодные, вибрирующие. Промежутки между рядами ящиков – как лабиринт. Они шли по указателям. Молчали. В шаге друг от друга. Он – впереди. На табличке: «Офис. Джеймс Эллиот.» Генри постучал. Один раз. Вошёл. Офис был аккуратным. Стол. Книги. Часы на стене. И мужчина за столом – Джеймс Эллиот. Улыбка слишком широкая, запонки слишком блестящие. Взгляд – наигранно вежливый.

– Мистер… – начал он.

– Харгривс, – оборвал Генри. – Временный уполномоченный по аудиту от поставщиков.

– Ах… да… Пожалуйста, проходите. Присаживайтесь.

– Я не сижу. Мне хватает стоять, если разговор короткий.

Клэр прошла и встала у двери. Молча. Генри достал из пальто папку. Бумаги. Строгий взгляд. Он говорил не быстро, но так, что каждое слово звучало как закон.

– По нашим данным, последняя партия была задержана.

– Бюрократия. Вы же знаете, как это бывает.

– А по нашим данным – вы решили, что можете диктовать условия.

Эллиот чуть усмехнулся.

– Послушайте, это всё только бизнес…

– Именно. А в бизнесе есть правила. Их не обсуждают. Их выполняют. Или исчезают.

Молчание.

– Вы угрожаете? – спросил Эллиот, но голос дрогнул.

Генри достал сигарету. Закурил. Не спеша. Выдохнул. Смотрел прямо.

– Угроза – это эмоция. Я – не эмоция.

Он достал из внутреннего кармана маленький лист, передал Клэр. Она подошла, положила его на стол. Эллиот посмотрел. В списке – имена. Даты. Счета. Адреса. Всё, что не должно было быть известно.

– Мы знаем, где вы берёте людей. Мы знаем, кому платите. И кто спит с вашей бухгалтершей. Хотите продолжить?

Эллиот молчал. Пот на висках. Генри сделал ещё одну затяжку.

– У вас есть двадцать четыре часа. Чтобы вернуть всё. Без вопросов. Без недостачи. Или здесь станет пусто. И очень тихо.

Он развернулся. Клэр за ним. Они вышли. На выходе он выкинул сигарету. Не глядя. Не думая. Просто выплюнул дым. В машине снова сидел Гарольд.

– Всё? – спросил он.

Генри кивнул. Сел. Но внутри… всё было не так. Раньше он чувствовал удовлетворение. Контроль. Сейчас – только пустоту. Не тишину. Пустоту. Потому что в его пальто всё ещё пахло её кожей. Паб встретил их, как всегда: тусклый свет, запах копчёного мяса, старый пол, который скрипел только под теми, кто не боялся своих шагов. За баром кивнули. Генри ничего не сказал. Только прошёл мимо, через тёмный коридор, мимо портретов мертвецов на стенах, и открыл дверь в уединённую комнату – ту самую, где тишина была законом. Он сел. Гарольд – напротив. Официант вошёл, поставил бутылку коньяка, два стакана, сигареты в жестяной коробке. Вышел. Дверь закрылась. Ни слова. Генри налил себе. Один стакан. Полный. Выпил залпом. Откинулся назад. Закурил. Гарольд молчал. Тишина тянулась, как дым по потолку.

– Ты, когда- нибудь думал… – начал Генри, глядя в одну точку. – …как мы сюда дошли?

– Нет, сэр. Я и не шёл. Меня втащили.

– А если бы мог уйти?

– Ушёл бы. Но мне некуда. У вас, как ни странно, хоть кто- то есть. А у меня – только пальцы, которыми надо кого- то бить.

Генри усмехнулся. Без смеха. Выдохнул дым.

– Ты бы удивился, как много у меня на самом деле ничего.

– Тогда держитесь за то, что есть. Хоть зубами.

Снова тишина. Только огонь в лампе трепетал, будто слушал. Через пару минут дверь открылась. Арчибальд. Как всегда – без стука. Как всегда – в перчатках. Как всегда – с хищным спокойствием. Он не сел сразу. Подошёл к столу, посмотрел на бутылку, налил себе половину. Сел. Молча. Сделал глоток. Сигарета в зубах.