Полная версия:

Искусство типографики. Визуализация: тренды

Почерк автора, наборная касса, кисть художника – впервые в «будетлянской» книге[7] фактура надписи стала равнозначна самому слову как набору звуков, явилась частью его значения. И тот факт, что о работах современного итальянского дизайнера-графика Леонардо Сонноли высказываются именно как о визуальной поэзии, приглашая его к участию в литературных проектах, говорит именно о преемственности опыта, о включенности типографики в языковое и литературное поля, о ее неразрывной связи с культурой слова. Моушн-графика сегодня добавляет к стандартным средствам создания образа в визуальной поэзии еще несколько – время, пространство, движение, – позволяя демонстрировать наяву то, что в искусстве типографики ХХ века существовало как бы «за кадром», лишь подразумевалось, отдавалось на откуп воображению читателя/зрителя. Слово способно не только предъявлять себя визуально, но и заявлять о своей сущности посредством изменений формы, цвета, положения на экране – оно становится актером, живым действующим лицом в пространстве экрана.

Леонардо Сонноли. Плакат для лекции по истории письменности, которая проходила в Любляне в 2005 году

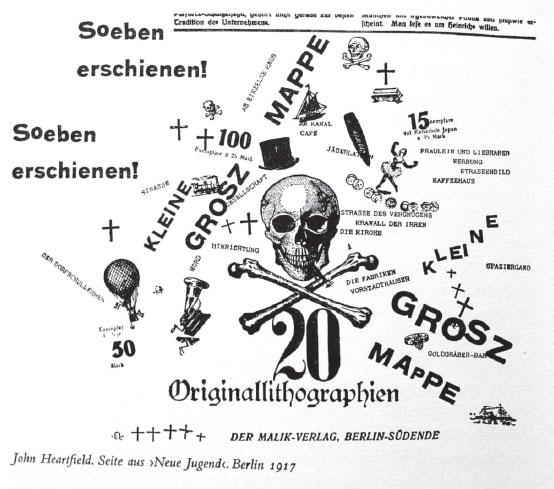

Джон Хартфильд. Группа «Дада». Композиция. 1917

Хьюго Балл в костюме жреца дадаизма. Кабаре «Вольтер», Цюрих. 1916

Визуальная поэзия предполагала и декламацию – тексты группы «Дада» и опусы Алексея Кручёных и Велимира Хлебникова произносились со сцены, авторам важны были и звуковые ритмы, эффект, который они производили на слушателей. Если брать во внимание опыты дадаистов, то следует сказать, что именно сценическая деятельность, чтение на публике были первой презентацией подобных текстов. И поэтому в контексте развития типографики, ее включения в цифровую медиакультуру можно утверждать, что она как искусство визуальной поэзии возвращается к истокам своего формирования, становится тем живым, звучащим, вибрирующим, изменяющимся организмом, о котором мечтали когда-то художники и поэты.

Фактура текста в искусстве авангарда

В рамках живописных и графических опытов кубизма и футуризма слово использовалось как «факт реальности», как ссылка на действительность. Идея одновременности восприятия подразумевала взгляд с разных ракурсов, не только физически определявших точку обзора (поэтому происходит сдвиг проекций, предметы на картинах кубистов оказываются изображены одновременно в фас и профиль), но и отсылавших к разным эмоциональным состояниям и впечатлениям, наслаивающимся одно на другое. В футуризме, где основной идеей оставалась передача движения через дробление изображения, многократное его дублирование (раскадровка движения), слова и тексты – вывески и названия станций – должны производить, кроме всего прочего, эффект мелькания образов городской среды. Проносящиеся на большой скорости мимо зрителя слова теряют свой смысл, становятся «образами слов», фактом текстовой культуры мегаполиса. И этот момент, наряду с масштабными опытами в книжном искусстве, раскрепощением языка, «пощечиной общественному вкусу», данной посредством выпуска авторских книг, в которых тексту придавалась иная роль, роль абстрактной звуковой ткани, стал точкой, сменившей отношение к слову. Оно больше не было лишь утилитарной формой сохранения и передачи информации, а стало объектом искусства, живой субстанцией, обладающей собственной выразительностью.

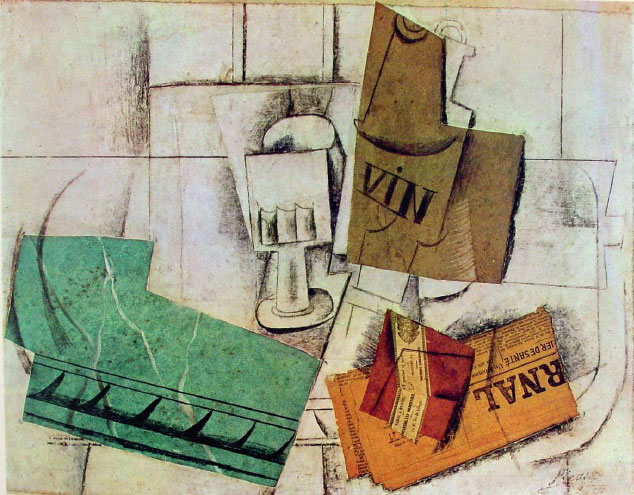

В кубизм слово пришло из опытов с коллажами из картона, бумаги, газетных и журнальных вырезок, этикеток. Невозможно сказать, где оно возникло впервые – в живописи или в графике. Скорее всего, «коллекционирование» надписей шло параллельно, возникая как элемент правдоподобности, реальности сюжета: натюрморта, портрета, городского пейзажа. Буква, соприкасаясь с разными техниками искусства (живопись, коллаж, графика, скульптура, инсталляция), впитывает их приемы. Можно сказать, что «буква живет»[8].

На этапе аналитического кубизма на фоне препарированной действительности надписи или предметы служили ключом к картине. Тема подписи, возможно, возникла как отголосок литературного начала кубизма: если стихотворение имеет название и оно печатается перед текстом, почему бы и в живописи не использовать подобную схему. Жорж Брак и Пикассо с лета 1911 года начали вводить в живопись слова, отдельные буквы и цифры, нарисованные от руки. Брак считал надписи «формой, которая не может быть искажена, потому что она сама по себе плоскость»{9}, с их помощью он разграничивал пространство на несколько планов. Это были своего рода театральные кулисы, отмечавшие начало каждой темы. На картинах Брака «Посвящение Баху» и «Гитара» (обе 1912) слово BACH и название музыкального жанра ETUDE стоят обособленно по отношению к живописной пластике как заглавие перед текстом.

Пабло Пикассо. Натюрморт с газетой. 1914

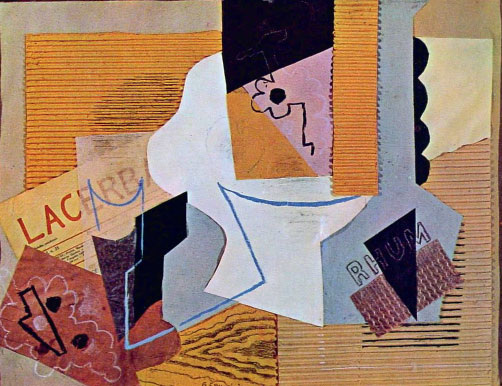

В эпоху синтетического кубизма слово из подписи, способа расшифровки картины преобразовалось в самостоятельный объект, который участвовал в создании живописного пространства наравне с остальными предметами: трубкой, бутылкой, рюмкой, книгой. Чаще всего оно принимало облик тщательно скопированного газетного заголовка, фрагмента вывески, этикетки. В ситуацию включалась не просто надпись, а печатная продукция как след времени, знак материальности и действительности происходящего на картине. Одним из любимых шрифтовых объектов у Пикассо и Хуана Гриса была французская газета Le Journal. У Пикассо она появляется в виде наклеек на коллажах «Бутылка и стекло» (1912), «Гитара и стекло» (1913). В 1915 году Хуан Грис пишет несколько натюрмортов, в которые в разных ракурсах также включает газету Le Journal. В большинстве случаев она лежит на столе среди предметов так, что обязательно читается и узнается хотя бы часть логотипа. Хуан Грис аккуратно копирует шрифт (гарнитура «Египетская», популярная в XIX веке) и рисует линиями строчки набора. Иногда буквы трансформируются вместе с предметами («Натюрморт перед открытым окном») или прорезаются насквозь так, что через них видны поверхность стола и вещи («Фантомас»).

Газета фиксирует дату, задает время, облик дня, материальность. У нее много ролей и смыслов: свежая газета – непременный атрибут «правильного» завтрака; газета, расстеленная вместо скатерти, – символ неформального общения; старая, пожелтевшая газета подобна машине времени – перечитывая то, о чем спорили несколько десятилетий назад, и примеривая на себя тот образ мыслей, начинаешь смотреть на мир глазами читателя из прошлого. Газета – это планомерное, изо дня в день, течение жизни. Возможно, что именно такие, сами собой складывающиеся сценки из вещей, которые никогда не повторяются и несут на себе отпечаток дня, и старался изобразить Хуан Грис.

Хуан Грис. Фантомас. 1915

Свободное обращение кубистов с текстом и введение в картину реальных заголовков с имитацией конкретного шрифта привело к тому, что, когда мода на кубизм в художественных кругах прошла (к концу 1920-х), его методы и живописные приемы практически без изменений стали использовать в европейском графическом дизайне.

В начале XX века в России к вывескам тоже относились как к творческому материалу. Иван Пуни в 1919 году перенес на холст надпись «Бани» в нескольких вариантах: в одном просто скопировал с оригинала, в другом разыграл с той же надписью целую сценку, куда включил кувшин и щетку для волос. Снова узнаются шрифты – антиква и гротеск, что выдает внимательное отношение к источнику: так точно описывает предмет этнограф, историк, археолог. Место надписи – на холсте или стене дома – определяет ее значение. На стене – это коммуникация, на холсте – фактура городской среды, бережно отобранная художником-коллекционером. В утилитарном варианте она множественна (в городе может быть сколько угодно бань с такой вывеской), как объект искусства – единична.

В тот момент такая «подлинность» воспринималась как дань уважения городской натуре: если можно рисовать с натуры пейзаж, портрет, то почему бы не рисовать вывески, газеты, витрины, указатели, а именно слова, без которых город не был бы сгустком информации, суеты и скорости. Надписи на картинах итальянского футуриста Джино Северини не только задают воображаемое направление путешествия или отмечают пункты на пути следования поезда, т. е. характеризуют и выстраивают определенное пространство, но и сами являются объектами искусства. Много позже, в 1968 году, Энди Уорхол напишет «Банку супа “Кэмпбелл”» как классический и хрестоматийный объект современной культуры. В 1913 году Джино Северини таким объектом считал газету итальянских футуристов Lacerba, которую включил в коллаж из цветной бумаги и гофрированного картона. С таким же успехом газета Lacerba могла бы появиться и в живописном варианте – важен не способ включения ее в композицию, а отношение к газете как к символу эпохи, предмету, имеющему статус памятника современной истории.

В русский кубофутуризм слово вошло как отголосок улицы и как следствие литературных экспериментов А. Кручёных и В. Хлебникова. «Путешественник» (1915) Любови Поповой по достоверности железнодорожной фактуры перекликается с «Санитарным поездом» Северини. По надписям легко можно восстановить сюжетную линию картины: путешественник едет вторым классом, читает газеты, журналы, играет в крестики-нолики и собирает впечатления от посещаемых городов (фрагменты вывесок «ОР», «ШЛЯП»).

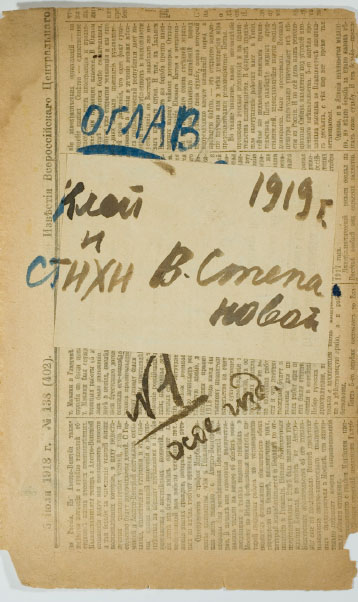

Ольга Розанова и Наталья Гончарова оформляли «будетлянские» книги Кручёных. Следуя теории «автографов самописьма»{10}, заявленной во втором коллективном сборнике «Садок судей», в издании которого принимал участие А. Кручёных, фактура слова, которая определялась техникой написания (кисть, литографский карандаш, печать с линогравюры, пишущая машинка), и качество материала (оберточная бумага или обои) содержали в себе столько же образа и литературности, сколько само слово.

Джино Северини. Натюрморт с газетой Lacerba. 1913

Заумный язык Кручёных и Хлебникова представлял собой отдельные слоги, многосложные «абстрактные» слова и слова из реального языка. Эти три составляющих комбинировались между собой по звуковому ряду – плавному или отрывистому: «дыр бул щыл убещур» или «бобэоби пелись губы, вээоми пелись взоры»{11}. Этот же заумный язык, но уже обоснованный городской суетой и многоголосьем, появился на живописных работах Ольги Розановой как обрывки вывесок и этикеток.

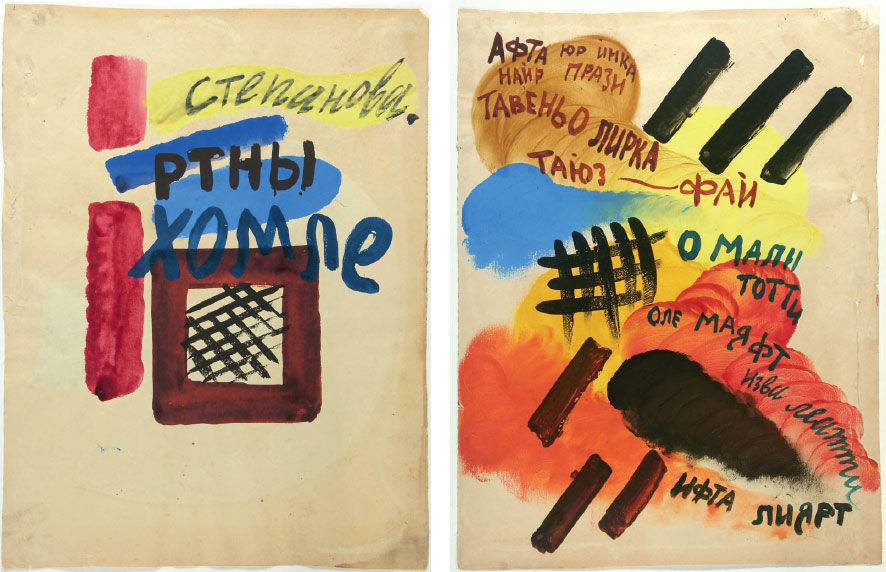

Варвара Степанова. Ртны Хомле. Страница рукописной книги. 1918

Читаемые на бегу слова рассыпаются на слоги, отражения в витринах превращают понятные названия в абстрактный звуковой ряд – из смешения зрительных впечатлений и невозможности распознать и выделить отдельные голоса рождается новый язык города. Вывеска «АпТЕк (а)», распадаясь на отдельные буквы на картине Малевича «Авиатор», воспринимается фрагментом будетлянской поэзии. В работах Розановой, даже раньше, чем в совместном книжном творчестве с Кручёных, появляются элементы заумного языка как части пейзажа, ситуации или интерьера. В ее картине 1910-х годов «Кубистическая композиция с фруктом» среди живописных плоскостей можно найти сочетания букв «фр» и «сана». Живописное полотно становится страницей из книги, беспредметной поэзией. «Беспредметные стихи Розановой внутренне связаны с музыкальной стихией. Для обозначения особенностей найденных созвучий она предлагала понятие “музыкальное переченье”. Поясняя его на примерах из книги “Балос”, она писала, что это “аккорды, в которых части звучат не слитно, немного скачут”»{12}.

Алексей Кручёных, в свою очередь, воспринимал «заумь» как эксперимент в области языка, тождественный экспериментам в других видах творчества. «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы – разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями»{13}. Именно А. Кручёных принадлежит заслуга соединения техник станковой графики и рукописного текста. Отталкиваясь от «самописьма» как протеста против рафинированных книжек, он смог доказать, что язык определяет характер и фактуру письма. Ему вторил Николай Бурлюк: «Иные слова никогда нельзя печатать <…> для них нужен почерк автора»{14}. Чуть позже, в сборнике «Слово как таковое», А. Кручёных напишет о заумном языке: «Множество узлов, связок, петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая»{15}. Тогда эта связь была визитной карточкой «антикниги», а со времени, когда типографика вылилась в самостоятельную науку, стала одним из ее законов.

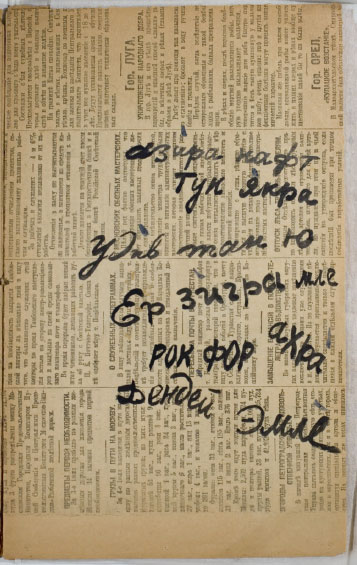

Варвара Степанова. Гауст Чаба. Страница рукописной книги. 1918

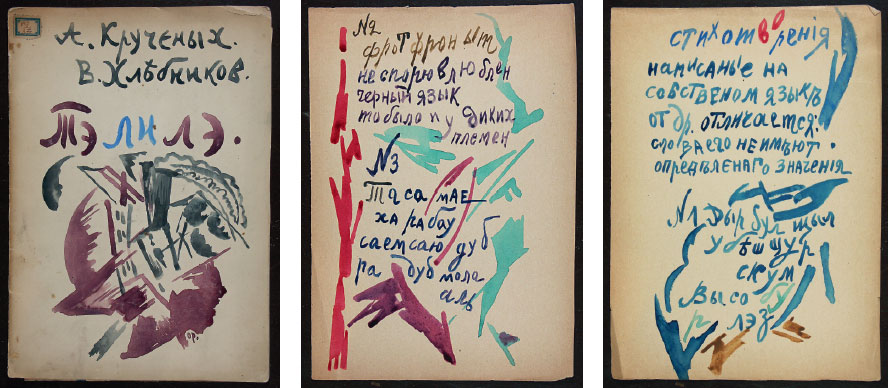

Ольга Розанова оформила более двадцати книг Кручёных. В каждой из них своя фактура слова, идущая от техники печати (гектограф, стеклограф, литография, печать масляными красками с линогравюры) и от плавности или шероховатости звуков в стихотворении. В книге «Взорваль» (1914, литография) она старалась имитировать наборный текст, располагая строчки ровными «печатными» рядами. Эта «наивная» имитация близка детскому подражательному творчеству. Текст, который в них вводится, представляет собой скорее образ текста, чем реальные записи. Волнистые линии имитируют рукопись, а страница, полностью заполненная печатными знаками, – набор. Для «Заумной гниги» (1915) Розанова вырезала серию линогравюр «Игральные карты». Они напечатаны масляной краской в один цвет на более плотной бумаге. Поскольку масляная краска не впитывается в поверхность гравюры, на бумаге получились характерные зернистые оттиски. Названия гравюр Розанова вырезала вместе с изображением, на манер лубочной картинки. Поэтому буквы живут в них как продолжение рисунка. В лубочных картинках текст был ярмарочным, жаргонным, часто непристойным и вырезан так, что прочитать его было довольно трудно, – без знаков препинания и пробелов между словами. Картинка была главной, именно по ней, даже не обращаясь к тексту (часто в силу неграмотности), пересказывали сюжет сказки или небылицы. У Розановой вырезанные буквы пляшут и обладают тем же качеством масляного оттиска, что и вся картинка. На страницах «Тэ Ли Лэ» (1914, цветная гектография) буквы вырастают из живописных мазков, линий, пятен. Оригинал для печати в этой технике пишется гектографическими чернилами – отсюда сочное, прозрачное, кистевое написание букв, чем-то похожее на китайские иероглифы. Цвет прозрачный, легкий, и вся страница в целом создает впечатление моментального наброска.

https://artchive.ru/artists/296~Ol'ga_Vladimirovna_Rozanova/works/238931~Parikmakherskaja

Характерная черта поэтических экспериментов Ольги Розановой – работа с цветовой кодировкой слова. После трагической смерти художницы в 1918 году ее архив был передан Александру Родченко и Варваре Степановой с целью издания книги. Степанова подхватила идеи Розановой – в ее рукописных книгах концепция окраски слов оформилась в самостоятельное направление творчества, которое она сама определила как «цветописная графика». В книге «Ртны Хомле» живописная и цветовая трактовка беспредметных слов опирается на их звучание.

Ольга Розанова. Страницы из книги А. Крученых и В. Хлебникова «Тэ Ли Лэ». 1914

Каждая из рукописных книг Степановой – это декларация какого-либо визуального принципа работы с беспредметной поэзией. В книге «Гауст Чаба» (тираж 50 экз.) она соединяет несколько видов текста – типографский набор, размашистое письмо кистью и каллиграфический почерк. Книга обретает многоголосье, при этом каждый вид текста имеет свой тембр и амплитуду звучания. Сильнее всего слышны строки, написанные черной тушью поверх газетных листов. Газета же, повернутая под углом 90°, становится своего рода фоном, прообразом городского шума, сливающегося в единый гул. Фрагменты почтовых открыток с каллиграфией создают эффект высоких нот – неожиданных вкраплений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

Примечания

1

Владимир Венедиктович Ефимов (1949–2012) окончил Московский полиграфический институт, работал в отделе наборных шрифтов НПО «Полиграфмаш». Соучредитель и арт-директор компании «Паратайп». Создал более 60 гарнитур (более 200 начертаний). Заложил фундамент новой российской типографики. Автор серии книг «Великие шрифты. Шесть из тридцати».

2

Так называет «Гельветику» Тобиас Фрир-Джонс, шрифтовой дизайнер. Фильм Гарри Хаствита «Гельветика» (2007).

3

Американские индейцы при военных переговорах с противником использовали вампум – пояс из раковин, комбинация цветов на котором имела определенный смысл. Две фигурки, взявшиеся за руки, на таком поясе из белых раковин сообщали о заключении мира. В V веке до нашей эры скифы отправили персам письмо, состоявшее из лягушки, мыши, птицы и пяти стрел. Перевод был простой: если вы не можете спрятаться от хищника, как эти звери, то вы погибнете, осыпанные нашими стрелами. Перья в головном уборе индейца, обрезанные определенным образом, сообщают о его боевой славе.

4

Алан Флетчер – (1931–2006), дизайнер-график, один из создателей в 1972 году ныне широко известной дизайн-студии «Пентаграмм».

5

Речь идет о целом направлении экспериментов в графическом дизайне под названием «Измененные книги».

6

Юрий Альберт (р. 1959) – художник-концептуалист, создает произведения искусства на основе текста. – Прим. ред.

7

Будетля́не – группа писателей, первая русская футуристическая группа, позднее превратившаяся в движение кубофутуристов. К будетлянам относились поэты Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных; художники Николай Кульбин, Казимир Малевич; композиторы Михаил Матюшин, Артур Лурье. – Прим. ред.

8

DE LETTER LEEFT – текст на обложке «Типографического журнала». Амстердам, 1986.

Список литературы

1

К. Швиттерс. Тезисы о типографике // Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII–XX веков о секретах своего ремесла. М.; Книга, 1987. C. 225.

2

Эйрон Бернс. Цит. по: Everything reverberates: thoughts on design. Chronicle Books, 1998. P.12.

3

Евгений Асс. Следы // Татлин. 2006. № 3–4. С. 49.

4

Цит. по: Everything reverberates… P. 74.

5

Holly Harrison. Altered Books, Collaborative Journals, and Other Adventures in Bookmaking. Gloucester: Rockport Publishers inc., 2003. P. 128.

6

Ю. Норштейн. Снег на траве // Искусство кино». 1999. № 10. Интернет-версия: www.kinoart.ru.

7

Там же.

8

Там же.

9

Цит. по: The cubist epoch. Phaidon: Douglas Cooper, 1970. P. 56.

10

Садок Судей. Второй выпуск. Санкт-Петербург, 1913.

11

А. Кручёных. Из книги стихов А. Кручёных и В. Хлебникова «Тэ Ли Лэ». 1914.

12

В. Н. Терехина. Преображенный мир Ольги Розановой // Наше наследие. 2003. № 67–68.

13

А. Кручёных. Слово как таковое. 1913. С. 12.

14

Н. Бурлюк. Поэтические начала. Футуристы // Первый журнал русских футуристов. М., 1914. № 1–2. С. 81.

15

А. Кручёных. О художественных произведениях // А. Кручёных и В. Хлебников. Слово как таковое, М., 1916. С. 3.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов