Полная версия:

Забытые деревни Костромской области

В стороне от жилых помещений крепости стояли сараи с запасами вооружения, которое раздавалось в случае опасности.

Земля, на которой была построена Парфеньевская крепость, принадлежала деревне Кочнево, а ею владел боярин Бучин. Правительство землю у Бучина купило, а крестьян переселило в соседние деревни».

В 1707 году указом Петра I город Парфеньев был включен в состав Архангелогородской области. В конце XVIII века Парфеньев потерял свое военное значение и в 1778 году, реформой Екатерины Второй о преобразовании губернской России, был разжалован в посад и считался им до 1929 года. Несмотря на разжалование, Парфеньев долгое время продолжал вести свой городской купеческий образ жизни. В городе и посаде было много лавок, устраивались шумные базары. Через Парфеньев проходил важнейший торговый путь на Вятку и Сибирь. Сегодняшний облик села сохраняют многие старинные здания, служившие в старину торговыми лавками.

Дорога в Парфентьев от губернского города Костромы начиналась сразу лесами. Лес и обилие глины предопределили основные занятия жителей. Они занимались сбором грибов и ягод, охотой, рыбалкой, сельским хозяйством. Чтобы прокормить себя, жители продавали часть своего улова. Постепенно стали появляться первые подобия рыбацких артелей. Начал зарождаться гончарный промысел. Гончары посада Парфентьев совершенствовали свое мастерство. Они производили посуду для личного пользования, а также для продажи. Этим промыслом занимались в свободное от сельскохозяйственных работ время начиная с глубокой осени до весны.

Село Парфеньево до сих пор богато лесом, причем преобладают хвойные породы: ель, сосна. Менее распространены лиственница и дуб. В лесах водятся бурые медведи, рыси, лисицы, волки. Основная масса трудоспособного населения занята в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях. В районе сосредоточены богатые запасы торфа. До сих пор находят большие скопления глины.

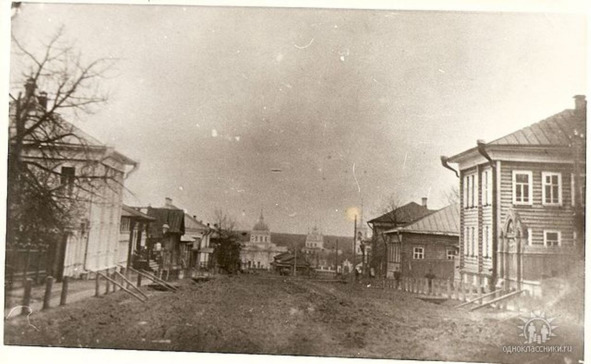

Большая Посадская улица была почти сплошь занята домами купцов. Жители Парфеньева занимались торговлей.

Фото №6 Село Парфеньево, 1950—60 гг.

Фото №7 Село Парфеньево, 1950—60 гг.

Фото №8 Село Парфеньево, 1952

Фото №9 Село Парфеньево, главная дорога 1950—60 гг.

Фото №10 Село Парфеньево, вид с другой стороны, 1952

Фото №11 Церковь в с. Парфеньево, 2016.

Автор не известен

В районе 4 действующих храма: храм Воскресения Славущего – село Парфеньево, храм Святителя Николая – поселок Николо-Полома, храм царственных страстотерпцев и храм Новомученников российских – село Матвеево.

В Парфеньевском районе имеются памятники федерального значения: Воскресенская церковь 1823 года в селе Васиковка, храмовые комплексы XVIII – XIX вв. в селах Введение и Ефремье-Ширь.

Парфеньевский район – родина знаменитых и известных в стране людей: писатель этнограф С. В. Максимов, ученый и поэт С. Н. Марков, художники П. Н. Ухов и С. С. Румянцев, краевед, талантливый писатель, своеобразный художник Д. Ф. Белоруков, писатель – Ю. С. Бородкин и детский писатель Л. И. Кузьмин.

В годы Великой Отечественной войны за мужество и героизм четверо парфеньевцев были удостоены звания Героя Советского Союза: Николай Иванович Кононов, Борис Владимирович Махотин, Николай Иванович Смирнов, Павел Иванович Державин.

Сейчас село Парфеньево выглядит как на фото №12. В этом здании находится Почта России и компания мобильной связи, а раньше это был дом богатого купца, бессемейного церковного старосты Белорукова Геннадия Геннадьевича. Внизу здания был большой магазин и погреб.

Фото №12 Здание в с. Парфеньево, в котором расположена Почта России и магазины, 2016

Фото №13 Дом в с. Парфеньево, 2017

Фото №14 Вид на с. Парфеньево, 2018

Автор не известен

Фото №15 Собор Воскресения Славущего 1790 года

в с. Парфеньево. Автор не известен.

Численность населения – 3116 человек на 31.07.2017 год.

У каждого мунициапального района есть свой герб, вот и Парфеньево имеет свой герб тоже.

Обоснование символики герба Парфеньевского муниципального района

Геральдическое описание герба Парфеньевского муниципального района гласит: «В лазоревом поле золотая крепостная деревянная стена с галереей и с таковой же башней, имеющей остроконечную кровлю и арку ворот в цвет поля стоящая на зелёной оконечности, обремененной золотым усечённым и вписанным узким стропилом, мурованным камнями неправильной формы; серебряная глава вырезана в виде трех трилистных крестов, из которых средний выше; между крестами края главы выгнуты».

Первое письменное упоминание о Парфеньеве относится к 1521 году. На месте деревни Кочнево на высоком берегу реки Нея была построена крепость, которая вошла в оборонительный рубеж между Московским государством и Казанским ханством. До XVIII столетия крепость исправно выполняла свою роль – не раз Парфеньевский край подвергался нападениям татар и черемисов. Изображение крепостного укрепления стало основой герба.

В XVII столетии крепость утратила своё назначение, об этом говорят открытые ворота, которые также символизируют гостеприимство и доброжелательность местных жителей.

Особую роль в жизни региона долгое время играло пересечение Казанского и Ново-Вятского трактов. Парфеньевские дороги отличались тем, что были вымощены камнями, всё это аллегорически показано геральдической фигурой – стропилом, устланным (мурованным) камнями.

Золото – символ богатства, постоянства, прочности, силы, великодушия.

Зеленый цвет в геральдике символизирует жизнь, возрождение, плодородие, здоровье; в гербе района также символ главного природного богатства района – леса.

Лазуревый (синий, голубой) цвет – символизирует истину, честь, великодушие, возвышенность, славу, верность, безупречность.

Таким образом, герб Парфеньевского муниципального района языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности Парфеньевской земли.

Рис. 4 Герб Парфеньевского района

Деревня Артемово

Согласно книге Белорукова Д. Ф. «Деревни, села и города Костромского края»: «В 1617 году в этой волости были 21 деревня и 13 починков со 100 дворами в них. В 1770 году деревня Артемово входила в состав Матвеевской вотчины князей Репниных. А с 1797 года деревня стала относится к Савинской волости.

Крестьянин деревни Артемово Михаил Сидоров вместе с другими крестьянами из соседних деревень Воронцово и Щелыково подрядился в конторе Невских заводов в Петербурге перевозить на судах в Петербург кирпич и черепицу, изготовляемую на Тосненских и Невских заводах. Перевозка производилась на судах силами «своих работных людей».

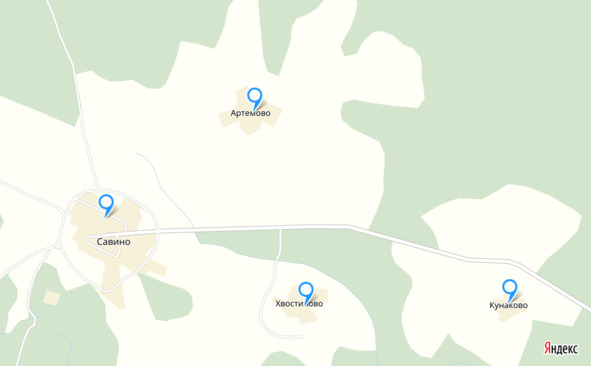

Первоначальное (старое) Артемово отстраивалось с конца XVI века в ряду других деревень в 2 километрах от раннее возникшего центра д. Савино», рис.5. Теперь место старой деревни слева от дороги к бору и реке Вохтома заросло лесом, перелесками. Лет тридцать – сорок назад более отчетливо обнаруживалось на задернелой земле груды камней-валунов, признаками былой древней деревни.

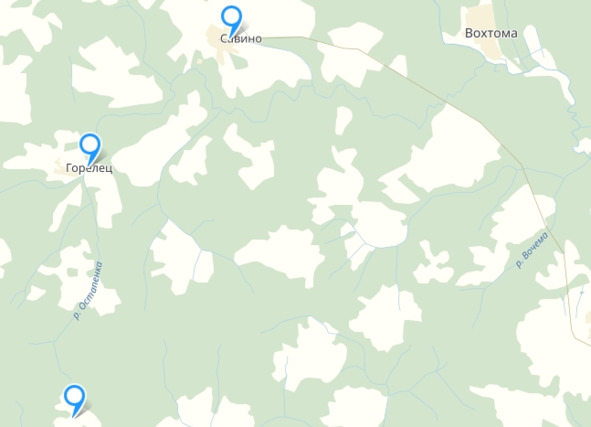

Рис. 5 Расположение д. Артемово

По воспоминаниям Кокаревой Н. П., 1939 г.р.:

«Деревня была самой большой деревней Савинской стороны. По архивным данным: в 1877 году было 39 дворов, в которых проживало 210 человек (мужчин – 97 и женщин – 113), а в 1907 году было 52 дома и проживало 280 человек (мужчин – 128 и женщин – 152), в деревне была мельница, в 1928 году – 265 жителей в 69 домах, в 1947 году – 136 жителей. Она располагается в 1.5 км от д. Савино.

Между Савином и Артемовым протекает речка-ручей Истопенка и р. Вохтома. Расположение домов в Артемово – круговое, в центре – часовня. В деревне стояла кузница, большая конюшня у тополей, птичник, пожарный сарай, 3 колодца.

В Артемове издревле проживали несколько поколений крупных фамильных родов: Соловьевы, Целиковы, Соболевы, Комиссаровы, Виноградовы, Беклемешевы, Шумиловы, Румянцевы, Смирновы и другие. Братья Соловьевы издавна имели на р. Вохтома крупяную мельницу, в свое широко известную в округе «соловьиху». Артемовские мужики были хорошими мастеровыми – строителями, плотниками, столярами, печниками.

Возили лес на станцию Николо-Полома. Сажали кукурузу, лен, пшеницу, гречу, косили сено, ставили стога.

По зимам прежде обычного бывали на строительных работах в Москве. Многие там стали оседлыми москвичами. Молодые люди устраивали свою жизнь в Москве у дедов и родственников.

В 1931 году 50 домов объединились в колхоз, как требовало новое время. Стариков в колхоз не брали. Последний хозяин мельницы Александр Алексеевич Соловьев в 1931 году был раскулачен и сослан на Южный Урал на строительство Магнитогорского металлургического комбината, где вскоре умер, будучи на тяжелых земляных работах. Двое сыновей Александра Алексеевича погибли во время Великой Отечественной войны.

Предвоенный председатель артемовского колхоза Аркадий Николаевич Комиссаров с первых дней войны был на фронте в составе Ярославской коммунистической дивизии командиром пулеметного взвода. Погиб в бою под Смоленском в апреле 1942 года.

Первый пожар в деревне случился осенью 1920 года. Сгорело несколько домов от детской шалости с огнем. Большой пожар случился еще 19 апреля 1951 года. Снег сошел. Стояла сухая ветряная погода. Народ в основном был вне деревни, на разных работах. В послеобеденное время загорелся нежилой дом с края деревни, а направление ветра с юго-запада на северо-восток на центральные дома и постройки. Последующие строения вспыхивали одно за другим в короткое время. Тушить огонь было трудно и малоэффективно, хотя были задействованы несколько конно-ручных пожарных машин с окрестных деревень и сбежались на помощь десятки сельчан.

В центре деревни по соседству располагалась часовня и большой крашеный дом на 2 избы родственников Румянцева П.А и Шашковой М. А., где обычно бывали праздничные гулянья. Отстояли, отлили только часовню, так как в ней хранилось колхозное семенное зерно. Дом-сосед был построен основательно. На каменных стульях и из огня вышла невредимой лишь печь с трубой, на второй день эту трубу мужики свалили баграми.

При пожаре трагически погибли в своем сгоревшем доме пожилая женщина Екатерина Алексеевна Комиссарова, урожденная Малютина (из известного в районе Бабарыкинского рода Малютиных).

Тогда артемовцы рассказывали такой эпизод о пожаре: одна бедная старуха Катерина пожар проспала в русской печи в своем ветхом доме. Огонь ее миновал, но был рядом. Поутру, она посмотрела в окно и не узнала своей деревни. Дымились пепелища около двух десятков вчерашних домов и построек.

Погорельцам помогали кто чем мог. Одни уехали в город, другие стали жителями соседних деревень.

В годы войны многие артемовцы были на фронте. Среди павших на фронте артемовцы: Целиков Сергей, Комиссаров Аркадий, Целуев Михаил, Тихомиров Николай, Крылов Александр, Шумилов Михаил, Беклемешев Василий, Беклемешев Иван, Беклемешев Дмитрий, Беклемешев Александр, Шашков Анатолий, Костиков Андрей, Полозов Александр.

На данный момент осталось 2—3 дома. Последние жители: семья Овсянкиных переехала в д. Савино».

Фото №16 Деревня Артёмово, наши дни.

Фото Ю. Степановой

Фото №17 Деревня Артёмово, наши дни.

Фото Ю. Степановой

Фото №18 Базылев лес,7 наши дни. Фото М. Комаровой

Деревня Бабкино

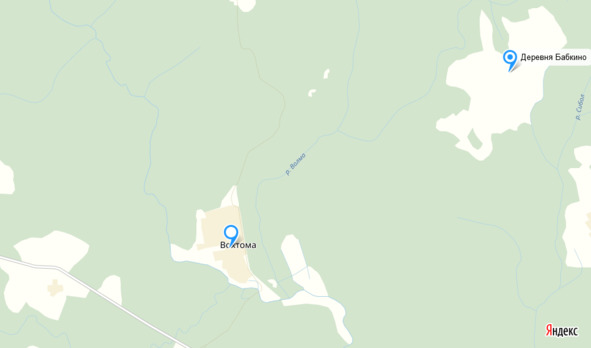

В своей книге «Деревни, села и города Костромского края» Белоруков Д. Ф. писал: «Сначала на ее месте стояло два починка, которые назывались Бабкин и Каменка. Затем починки слились в одну деревню, которую стали называть „Бабкино, а Каменка тоже“. В 1620 году оба починка царь Михаил Федорович дал в поместье дьяку Разрядного приказа Григорию Ларинову. Но недолго Бабкино находилось у Ларинова. Дьяк поссорился с дьяком Телепневым – чей род выше – и царь Михаил Федорович „закручинился и велел Ларинова из дьяков выкинуть и выписать из города“. Перед отменой крепостного права половиной деревни Бабкино владел Репнин Н. В., а другой половиной – Любовь Васильевна Раевская, жена Андрея Семеновича Раевского, двоюродного племянника прославленного героя войны 1812 года генерала Николая Николаевича Раевского». В 1877 году было 18 дворов, в которых проживало 102 жителя (мужчин – 49 и женщин – 53), а в 1907 году в деревне был 51 дом, проживало 293 человека (мужчин – 147 и женщин – 146). Деревня находилась около р. Волма в 5 км от поселка Вохтома (рис.6).

Рис. 6 Расположение д. Бабкино

Из воспоминаний Матвеевой Евстолии Алексеевны, 2011 г:

«Родилась я в 1928 году в д. Бабкино Матвеевского сельсовета. Но в деревне жила немного. Потом мы уехали в город. Жили в Москве, Московской области, на Урале, в Сибири. Отец был инженером-строителем, поэтому мы и ездили. Много мест объехали, а перед войной приехали обратно. Война здесь нас и застала. Работала в колхозе «Светлый луч», который образовался в 1929 году, рядовой рабочей, 10 лет отработала на ферме, потом заведующей фермой, заместителем председателя. Ездила учиться на механика-комбайнера, потом им и работала. Потом колхоз переименовали в «Новый путь» Бабкинского с/с. Вышла замуж. С 1954 года живу на Вохтоме. 22 года отработала в школе техничкой, работала на МТС8 в бане.

Семья наша была большая: 6 детей у мамы и отца. Жили мы в большом деревянном доме. Учиться начинала в Москве, а потом училась в Бабарыкинской школе. Хозяйство было большое в деревне: коровы, овцы, поросята. Работать начинали с 12 лет. Ребятишки очень много помогали и за работу просили мед. У нас в деревне была пасека из 30 ульев. За день каждому ребятенку нужно было перетеребить 100 снопов, за что получали 1 кг меду. Война началась, когда я училась в 5 классе. Ушла из школы и сразу вручили повестку на лесозаготовки. Работала 3 зимы в Нейском районе, в Полушкином лесу. Потом ушла на ферму. Фермы у нас были большие, на каждой ферме было по 30 дойных коров. Доили коров по сменам. Каждой нужно было доить по 4 коровы. Доили по три раза в день. Навоз выносили на себе. Коровы тоже работали, на них пахали поля. Возьмешь ее за веревку и ведешь за собой, а сзади приделывали плуг, коровы не лошади очень уставали. Позднее стали пахать на быках.

В деревне было очень весело, был клуб, выступали, ставили постановки большие. Много было народу, танцевали, плясали, гуляли весело. Престольными праздниками были Спас-Преображенье и Казанская. Ходили в гости. В войну не больно давали праздники справлять.

Заливали печки, чтобы шли работать. Приходилось работать и в праздники, но находили время справлять масленицу, делали куличи, катались на санках, санях. В деревне было 77 дворов. В каждом доме по 6—7 человек. 2—3 ребенка в редком-редком случае. Вот сколько было. 3 лошади ходили до Бабарыкина, возили детей по 7 человек, а еще ходили в село Ильинское учиться.

Колхоз с 1929 года образовался и распался. А уже основательно был создан в 1930 году. Первым председателем был, по-моему, Александр Александрович Смирнов.

Одежду каждый год разную носили. Были и пальто, овчинные полушубки с опушечкой, фуфайки были. Нарядно не ходили, нечего говорить. Валенки носили. Большие семьи и вовсе плохо жили. По очереди носили валенки, ждали, когда тебе придется в валенках погулять.

В деревню приехал нарочный и сказал, что война началась. Все работали в поле. Сразу привезли несколько повесток. Потом каждый день отправляли. 53 человека погибло из деревни. Несколько умерло в Ленинграде от голода. Жили очень плохо. Голодно было. А до войны жили хорошо.

Закрытие церквей старые воспринимали очень плохо, а мы глупые были. В Ильинском церковь не разрушили, у нас служба шла и в войну. Часовни снесли в 30-е годы. Мы были в комсомоле, нам все запрещали: не молись. Крестили тайком как-нибудь, отца не записывали, на дому пока его не было дома. Росли не крещенные. Подписываться заставляли, а платить нечем, работали за палочки. На нашу долю выпало очень трудное детство. Писали на газетах, на книгах в школе. Все в деревне дорожили родством. Двоюродные, троюродные ходили друг к дружке в гости. Не из чего было стряпать, но все равно гуляли. Собирались на беседы».

Из воспоминаний Бархатова Николая Аполинарьевича, 2011 г.:

«Моя мать, Бархатова Манефа Евгеньевна, во время войны 2 года была председателем колхоза. Ее судили за то, что разрешила раздать зерно на трудодень колхозникам. 2 года дали условно. Потом была звеньевой в колхозе. Отец, Бархатов Аполинарий Михайлович, инвалид Гражданской войны, без ноги, краснодеревщик, жил в Ленинграде, там и умер. Мать рассказывала, что в деревне был купец Андреев, он возил товары (сахар, соль) и продавал на дому. Александр Александров – кузнец хороший, приносили работу из других деревень ему. Богатый был дом Поспеловых (пасека была). Ходил в школу в деревню Бабарыкино. В первый год войны на лошадях возили. Весной днем – в школе, а ночью быков пасли, караулили. Старший брат Михаил Аполинарьевич всего 2 класса закончил, а был председателем колхоза после войны (прошел он всю войну) и звеньевым тракторной бригады».

Деревня Болотово

Деревня Болотово (рис.7) расположена в 5 км от села Горелец. В книге Белорукова Д. Ф. «Деревни, села и города Костромского края» было написано: «Она имела и второе название: починок Абросимов – в память первого поселенца Абросима Ильина». Деревня была тоже в составе Матвеевской вотчины, в 1877 году в ней было 7 крестьянских дворов и 46 жителей (мужчин – 22 и женщин – 24), а в 1924 году – 13 дворов.

Рис. 7 Расположение д. Болотово

Поселок Вохтома

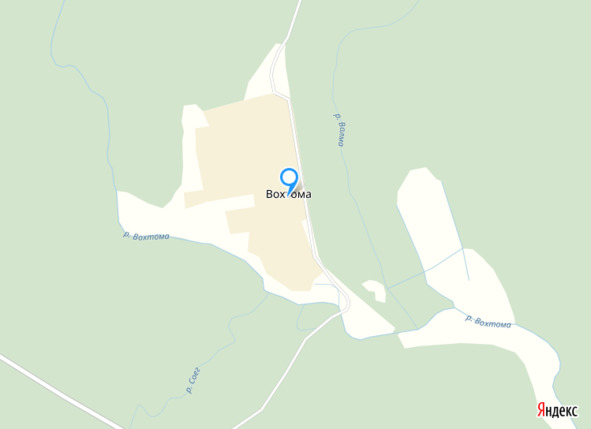

Поселок (рис.8) находится на территории Матвеевского сельского поселения Парфеньевского района Костромской области. Находится на берегу реки Вохтома, так же здесь есть реки Волма и Соег. Вохтома ценится лесными борами, ягодными и грибными местами, которые в последнее время сильно вырубаются.

Рис. 8 Расположение п. Вохтома

Если мы заглянем в историю нашего края, то узнаем, что в VIII – IX века н.э. на территории района Вохтома жило могущественное финское племя меря. Меряне были язычниками и поклонялись божкам-идолам. Им они приносили в жертву животных. Священным животным у мерян был медведь. Никто не имел права убить медведя. Тот, кто это делал, изгонялся из племени, жил отшельником. Они селились по берегам рек и давали им названия. На финском (мерянском) языке «охто» в переводе на русский язык означает «медведь». Река Вохтома – «медвежья река». Поселок назван по названию реки «поселок на медвежьей реке». Да и в наше современное время можно услышать в райцентре: «Медвежий угол». Это про Вохтому.

Посёлок Вохтома, как и многие лесоучастки, возник в послевоенное время, когда стране нужен был лес. И место это было выбрано на берегу реки.

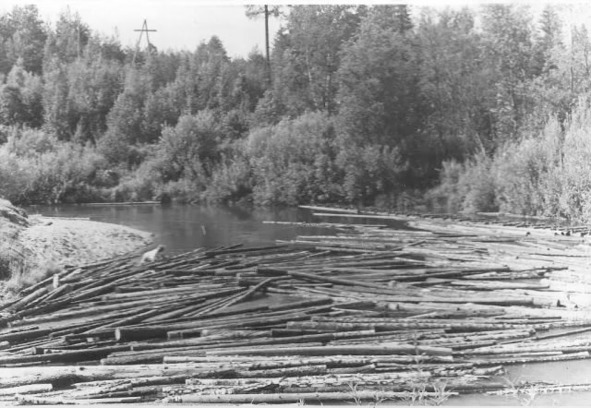

Поселок Вохтома задумывался как поставщик древесины для Нейского завода №8. Поэтому главный объект с первых дней образования участка – это Плотина (фото №19—22). Вокруг нее зарождалась новая жизнь. Лесоучасток сначала в народе называли Климов мост, потом Плотина, потом УЗК и, наконец, появилось официальное название Вохтома. Такие же лесоучастки находились выше и ниже по течению реки Вохтомы. И у всех была одна задача – заготовить как можно больше леса, который молевым сплавом (фото №24) отправляли по реке Вохтома, а затем по реке Нея до завода №8.

Фото №19 Строительство моста, 1950—60 гг.

Фото №20 Плотина, 1989 (фото оцифровано).

На фото мама и я.

Фото №21 Плотина, 1989

Фото №22 Остатки плотины, 2006. Автор не известен.

Назначение плотины – натапливать воду. 4 человека перекрывали щитами реку. Вода поднималась на 3—4 метра. Через 1.5—2 дня Плотину открывали, пускали воду и сплавляли лес. За сезон весна-осень отправляли до 100 000 м₃ леса. Этой работой занимались сплавщики из г. Нея (фото №23).

Фото №23 Сплав на реке Вохтома, 1950—1960 гг.

Фото №24 Молевой сплав по реке, 1985

А до реки лес проходил следующий путь:

1) Верхний склад – заготовка леса

2)УЖД (узкоколейная железная дорога) транспортировки леса

3) Нижний склад-разделка и штабелевка9

В 1949 году на реку Вохтома приехала инженерная разведка. Она проводила исследования запасов леса и установила, что лесных ресурсов здесь хватит более чем на 40 лет.

В 1951—1952 годах заготовка леса производилась на 2-м километре от поселка. Чтобы вывозить лес с делянок, построили УЖД. Все объекты производственной базы развивались быстро. На главной магистральной УЖД вывозку леса осуществляли 4 паровозами, а на усах (ответвлениях УЖД) – 5 мотовозов, которые работали на березовой чурке. На смену паровозам пришли тепловозы – ТУ-4, ТУ-7. Рабочих на заготовку леса возили в пяти вагонах. Леса заготавливали много, поэтому УЖД работала круглосуточно.

Стране нужен лес. В начале 1952 года еще не было поселка. Здесь стоял сосновый бор. Но уже работала столовая, был пожарный сарай, контора (фото №26). А главное-вовсю шла заготовка леса. Рабочих было много, в основном – вербованные, а также сезонные (курские, орловские, владимирские), которых посылали по повесткам, многие местные из ближних деревень пришли работать на заготовку леса. Жили во всех близлежащих деревнях: в Городище, Кунакове, Ананине, Бабкине. Поселок строился быстро.

Основной жилой фонд поселка по линии Минлеспрома отстраивался в период 1952—1958 годов. Сначала стали завозить финские домики для рабочих и строить бараки. С помощью строительных бригад и местных умельцев работа в поселке закипела. Тогда было построено 7 бараков, в каждом насчитывалось по 16 квартир. Как только появилась жилплощадь, на Вохтому со всей России стали съезжаться люди, все больше и больше создавалось рабочих мест. Строительство поселка финансировало Костромское строительно-монтажное управление. Для первичного снабжения поселка электроэнергией был запущен первый паровой локомобиль, обеспечивающий электроэнергией жилые дома и производственные объекты. Бараки (быстростроящиеся домики) позволили начать заселение лесоучастка. В первые годы существования поселка было построено около сорока финских (щитовых) и несколько десятков гамбургских (брусовых) домов. Вместе со строящимися объектами появились стройдвор, шпалорезка, быстро росли улицы и УЖД.