Полная версия:

Мозаика одной жизни

Исторические ассоциации

Между Ослинкой и Буканью пересекли у Чёрного Потока административную границу между Жиздринским и Людиновским районами. Прощай, малая родина. Свернули в легендарные Брынские леса, где былинный Илья Муромец пробирался прямоезжей дорогой в стольный Киев – град, игнорируя угрозы Соловья – разбойника, а после Петровских времён династия Демидовых разворачивала железоделательные заводы. Сквозь просветы зимнего леса угадываются под осевшим снегом профили окопов – свидетелей прошедшей здесь жестокой войны. Кое – где до сих пор видны клубки ржавой колючей проволоки вдоль бывшей линии обороны.

За каскадом прудов рыбоводческого хозяйства оставили слева поворот на Шлиппово – центральную усадьбу Новосельского опытного хозяйства Института удобрений. В его отделениях Уруге и Наумове приходилось получать злитные семена зерновых культур. Тогда и не предполагалось, что придется работать в хозяйстве (совхозе «Борищевский»), в котором начинали свой трудовой путь и директор опытного хозяйства Кораблёв, и агроном Колесников, что придётся представлять борищевскую делегацию на похоронах Кораблёва в Калуге. Через несколько лет Новосельское ОПХ будет возглавлять выпускник факультета механизации КСХИ из параллельного потока Ерёмин.

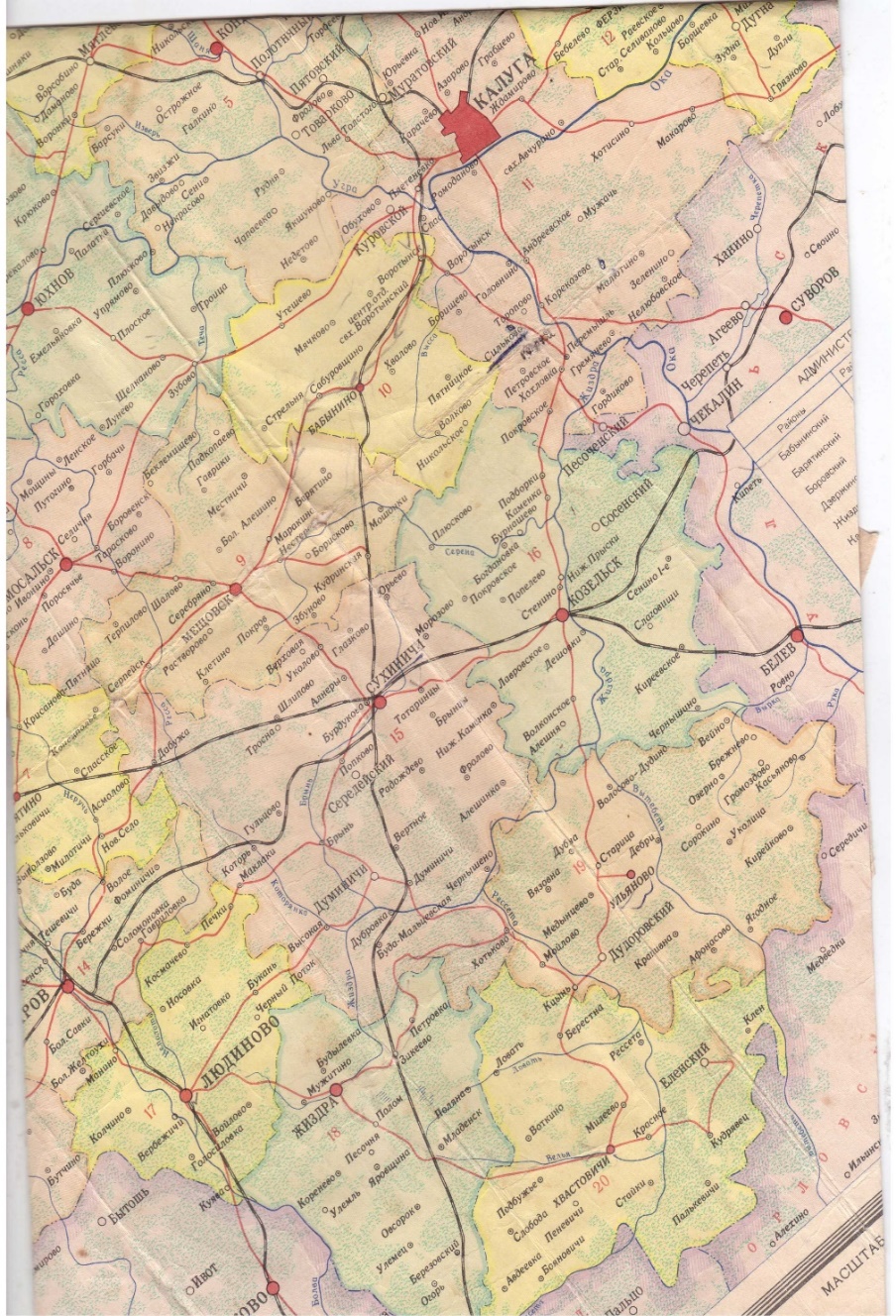

Сплошной лес сменился небольшими берёзовыми рощами, разбросанными по пригоркам вдоль оврагов. Миновали несколько крутых скользких спусков и подъёмов на маршруте Середейск – Сухиничи – Козельск. Потом я вычитал предположение Чивилихина, что так же, параллельно, шли татаро – монгольские конницы на Козельск по водоразделу верховьев Днепровского и Волжского речных бассейнов на территории сегодняшней Калужской области: между рекой Болвой, впадающей в Десну – Днепр, и рекой Жиздрой с притоками, несущей свои воды в Оку – Волгу.

Восточнее, между р. Жиздрой и р. Окой неслись из дикой степи полчища хана Ахмата, переправившись где-то между Козельском и Перемышлем и развернувшись на реке Угре в противостоянии с русскими войсками московского князя Ивана Третьего в 1480 году. Если между Козельском и Перемышлем асфальт дороги был почти чистым, то последний отрезок пути от Перемышля до Силькова шёл по булыжному дорожному покрытию с толстым слоем мокрого снега, спрессованного кое-где до льда. Колёса машины шуршали в снеговом месиве глубокой колеи, разбрызгивая по обочинам талую воду. Утром уезжали – бвла зима, а в полдень нас встречало Сильково первым весенним деньком с оттепелью и ласковым солнцем.

Путеводная река Жиздра

Дорога…

Впервые я уезжал с семьёй в неизвестность от «малой родины». Но интуитивно, нисколько не задумываясь тогда об этом, я так и не оторвался от пуповины. Потому что, начиная жизнь у истоков речушки Вельи, несущей свои родниковые воды через заливные луга, через северные окраины густых Брянских лесов, через песчаные отложения в реку Рессету и дальше, в реку Жиздру, я надолго, а может быть, навсегда, остановился у устья Жиздры при впадении её в Оку. Да и сама дорога копировала изгибы левого берега Жиздры от начала пути и до конца. Невидимая сила притяжения водной артерии вела и до сих пор ведёт по жизни. В босоногом детстве, начитавшись о Пржевальском, Миклухо – Маклае, я мечтал пройти путь с клюкой от заливных сенокосных лугов за Младенском по Велье и дальше вдоль берега до Оки, а довелось проделать этот путь уже в зрелом возрасте на машине…

И как дань сложившейся судьбе, когда-нибудь вырежу родовую печать в виде крыльев журавля («журавель» – уличное прозвище моего деда, родившегося еще в 1854 году), где крыльями будут северо – восточный и юго – западный контуры карты Калужской области. Одна лапа вберёт в себя роды Егоренковых и Шамаровых, другая лапа – роды Титкиных и Гусаровых, а крылья соединятся водными артериями, вдоль которых и пролегла судьба. На левом крыле изображу герб города Жиздры с рекой, притоками и тремя плотами, на правом крыле – герб города Перемышля с рекой и двумя снопами, а на спине – герб города Калуги. Венчать мой родовой знак будет голова на длинной шее журавля, устремлённого ввысь.

Отзвуки древности

Теперь я объясню, почему глава называется необычно: «Певкин бугор». Я уже упоминал, что наши Калужские края богаты историческими памятниками. А на земле, куда я прибыл, археологами были обнаружены следы стоянки людей ещё Мощинской культуры.

Когда-то русло реки Оки проходило по Протвинскому пути. Но отступивший ледник направил течение одного из основных притоков Волги по Алексинскому каньону. Потом течение водной транспортной артерии поменяло русло ещё раз, но в пределах своей долины, оставив в левой, притеррасной, пойме множество озёр – стариц: Горское, Дрогино, Тороповское и другие. Но самым крупным естественным водоемом в пределах Калужской области оказалось озеро Тишь.

И вот здесь, между озёрами Кривой Лоск и Тишь, на стыке бронзового и железного веков и поселились древние люди. От них осталось просторное пологое возвышение, примыкающее к центральной пойме, с буйной луговой растительностью, известное под именем «Певкин бугор».

Напротив, на высоком берегу, раскинулось большое село Желохово, которое за многолюдность иногда прозывали Китаем, входившее отдельной бригадой в колхоз имени Ленина, где мне предстояло работать. Певкин бугор делил пополам пойменные земли, принадлежащие колхозу.

Предки издавна использовали дары богатой луговой растительности и рыбных озёр. Река Ока регулярно заливала пойму вешними водами, насыщая почву влагой и иловыми отложениями. Как только начинала отрастать трава, крестьяне выводили на луг стада коров и молодняка и пасли до тех пор, пока не зазеленеют поля в суходолах. Тогда пойменные луга «заказывали» под сенокосы. После заготовки сена в пойму опять спускались стада животных. С царских времён и до первого периода советской власти перегоняли осенью по пойме мясной скот с периферии Орловской, Тульской, Калужской областей на мясокомбинаты крупных городов и Москвы. Учёные под руководством академика Вильямса разработали даже методику организации этого процесса.

Овощеводы на заливных землях выращивали капусту, морковь, огурцы, помидоры и другие культуры. Овощи потребляли много питательных веществ и влаги. Почвы поймы этим условиям соответствовали. Вдоль озёр размещали посевы конопли. Правда, в середине семидесятых годов прошлого века вдруг прекратили выращивать эту техническую и масличную культуру: то ли она не выдержала конкуренцию с производством синтетических материалов, то ли повлияла борьба с наркоманией.

По крайней мере, меня поразил тогда один эпизод. Трудовой день в колхозе начинался рано. Спускаемся мы как-то с главным агрономом на «уазике» в шесть часов утра в пойму. Видим, за озером в высоких посевах конопли обнажённый парень бегает. Оказывается, таким способом он сырьё для наркотиков добывает. От беготни к потному телу прилипает пыльца, которая тщательно собирается им в валики – сырьё для наркотиков.

При коллективизации советская власть Перемышльского района учитывала высокий уровень естественного плодородия пойменных земель. Поэтому здесь выделялись участки не только колхозам, расположенным вдоль Оки, но и отдаленным хозяйствам. В страду сенокосную сюда стекалось население половины района. Чтобы своевременно завершить работы в погожие дни, колхозники оставались в лугу с ночёвкой. В связи с этим происходило много смешных, курьёзных случаев.

Однажды после трудового дня косари Верхних Подгоричей выкупались в речушке Птаре, из выловленной здесь же рыбы сварили уху. Пока испытывали под самогоночку свои кулинарные способности, стемнело. На ощупь добрели до шалаша и завалились спать. Рано утром их разбудил женский визг. Оказывается, они по ошибке забрались в палатку женщин из соседнего колхоза «Маяк».

Другой случай чуть не закончился трагедией. Совхоз «Борищевский» заготовил на своём участке в пойме Оки сено и оставил на лугу в стогу, чтобы перевести, когда накал сельхозработ спадёт и высвободится транспорт. Дело затянулось до первых морозов и выпавшего снега. Для перевозки выделили лучшего водителя совхоза Анатолия Помосова. В своё время, когда в совхозе развернулось строительство, Помосов получил Орден Трудового Красного Знамени. Делянка строевого леса была выделена далеко, в Юхновском районе, где-то на границе со Смоленской областью. Строительная бригада сплавляла бревна по реке Угре. В низовьях реки их грузили на машины и доставляли на Центральную усадьбу. Вот здесь и отличился наш водитель.

Зимой дни короткие. Последнее сено грузили на машину уже в сумерках. Увязав сено верёвками, бригада из пяти человек залезла наверх, фуражир Гришина села в кабину, и «газон» тронулся, медленно «спотыкаясь» на промёрзших комьях грязи в набитой по лугу колее. Вдоль речки Птары на шоссейную дорогу выехали благополучно. Но сразу же за поворотом начинался крутой подъём перед Верхними Подгоричами. С трудом преодолев препятствие, дальше машина без проблем прошла свои пятнадцать километров пути. Остановившись у конторы совхоза, Помосов вдруг обнаружил, что на машине нет ни пассажиров, ни половины груза. Страшно перепугался: вдруг грузчики погибли. Вернулся назад и обнаружил людей на дороге в ворохе сена. На подъёме они сползли вместе с сеном и мирно спали, разморенные за трудовой день.

Со временем произошло укрупнение колхозов, благодаря чему в пойме была ликвидирована чересполосица, а участки отдаленных хозяйств были переданы вновь образованному в районе межколхозному предприятию «Корма».

Вот здесь, в этой пойме у Певкина бугра, мне и предстояло внедрять современные методы использования кормовых угодий как агроному-луговоду колхоза имени Ленина

История колхоза имени Ленина

Колхоз имени Ленина входил по административно-хозяйственному подчинению в Перемышльский район. Судьба района менялась каждый раз с новыми веяниями советской власти. В 1929 году район был образован из территорий бывших Перемышльского и Калужского уездов. В сентябре 1937 года передан во вновь образованную Тульскую область и вернулся в Калужскую область только 5 июля 1944 года, когда немецких оккупантов прогнали из нашего края к Западным границам. В хрущёвский период район был упразднён и восстановлен только в январе 1969 года.

Менялась и структура сельского хозяйства. С начала коллективизации на каждую деревню приходился колхоз. Со временем сельскохозяйственные предприятия объединялись. Как правило, слабые колхозы власть старалась влить в экономически устойчивые предприятия или полностью сделать государственными совхозами. Да и при появлении на селе высокопроизводительной техники требовались для обработки более крупные земельные массивы.

Так и был создан колхоз имени Ленина из восьми мелких коллективных хозяйств:

«Каучук» – деревня Сильково; «Добролёт» – деревня Верхние Подгоричи; «Трактор» – деревня Нижние Подгоричи; «Пламя» – деревня Желохово; «Автодор» – деревня Торопово; имени Чапаева – деревня Дудоровка: «Комсомольская правда» – деревня Грицкое; «Красный Богатырь» – деревня Татьево. И ещё долгое время перешедшие колхозы в статус полеводческих или комплексных бригад стремились к автономной работе, продолжая пристально следить за успехами друг друга.

К началу моей работы после окончания института были укомплектованы образованными специалистами управления сельского хозяйства областного и районного звеньев. Стали появляться и в колхозах инженеры, агрономы, зоотехники. Но бригадиры – практики воспринимали специалистов ещё как советчиков, стараясь организацию производства не выпускать из своих рук. Правда, усложнение технологии, внедрение в сельское хозяйство достижений науки, строительство новых объектов привело к отраслевой системе управления, где главную роль стал играть специалист. И здесь колхозу имени Ленина повезло. В колхоз пришёл в 1959 году молодой инженер, выпускник Московского института инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина Б.П. Оконечников.

Борис Павлович Оконечников

Интересна история становления молодого специалиста. По распределению в институте четверо выпускников были направлены в Калужский район. Титкова ожидала инженерная должность на Воротынском хлебоприёмном пункте. Семичастнов стал специалистом Перемышльской РТС. А Бориса Павловича с четвёртым другом ожидал приём известного председателя колхоза «Россия» Г.И. Сонина.

Сонин уже тогда был уважаемым в области руководителем, орденоносцем. Его обычно бросало начальство на укрепление отстающих хозяйств. Он хорошо знал психологию сельских жителей и умело пользовался этим, управляя своими коллективами. Где-то прибедняясь, где-то включая свой авторитет, он мог «выбить» необходимое финансирование строительства в колхозе, новую сельхозтехнику, дефицитные удобрения. Так, однажды он выкупил почти весь областной фонд коробок передач для «газонов», потом с выгодой обменивался ими с соседями.

Однажды я был свидетелем такого эпизода. Заходит Григорий Иванович в кабинет к заместителю начальника областной «Сельхозтехники» по торговле Н.М. Якушкину, в строгом костюме, на груди сияет звезда Героя Социалистического Труда, и сразу – «бух» на колени:

–Николай Матвеевич, выручай колхоз! Стада нужно выводить в летние лагеря, а гвоздей нет ни грамма!

Видимо, Николай Матвеевич привык к таким спектаклям. Пригласил Григория Ивановича к столу и попросил заявку на гвозди. Григорий Иванович раскрыл персональный блокнот депутата Верховного Совета СССР и на именном бланке оформил заявку. Надо сказать, что к тому времени прошло уже более десяти лет, как закончились его депутатские полномочия.

Вот к нему и попали молодые специалисты на собеседование. Сонину нужен был только один инженер. Он свой выбор остановил на друге, а Борис Павлович после первой неудачной попытки трудоустройства оказался в колхозе имени Ленина. Прошло много лет. Оконечников стал известным руководителем областного масштаба. И тогда на одном из совещаний Сонин признался Оконечникову, что прогадал он в поспешном выборе. Мало того, что он потерял специалиста, но инженер женился на экономистке колхоза и ту увёз на свою родину.

После организации колхоза имени Ленина Оконечников был первым специалистом с высшим образованием. Центральной усадьбой с правлением колхоза была определена деревня Сильково, расположенная на трассе Перемышль – Воротынск. Здесь были магазин, почта, старенькая школа. Общественное жильё только что ещё начали строить. И Оконечникову пришлось поселиться на квартире у местного жителя в отдалённой деревне Желохово.

Трудности сельского быта его не пугали. Сам он родом был из вологодской деревни. Легко поступил в институт, с интересом учился, занимался спортом. В колхозе быстро нашёл общий язык с трактористами и шофёрами. Техникой до его прихода занимались механики-практики, которые сначала ревниво присматривались к действиям нового инженера. Но Оконечников не стеснялся опираться на старые кадры, не задевая их самолюбие. Многие из них были почти ровесниками. Фролкин, Пекличев, братья Евстигнеевы, Иванов, Клепиков стали надёжными помощниками в механизации производственных процессов.

Характерен такой пример отношения Оконечникова к работе как инженера. Иногда бывало, что для выпуска машины или трактора в рейс, нужна срочно запчасть. Оконечников закидывал рюкзак за плечи с неисправной деталью, становился на лыжи и отправлялся за четырнадцать километров, чтобы в мастерских райцентра поменять на новую.

Естественно, районная власть заметила перспективного грамотного специалиста, пользующегося уважением колхозников. А тут председатель колхоза подал очередное заявление на увольнение, шантажируя райком партии. Заявление удовлетворили, а на замену была предложена кандидатура главного инженера. И в декабре 1965 года колхозники дружно проголосовали за нового председателя Бориса Павловича Оконечникова.

У нового председателя наконец появилась возможность осуществить давнюю мечту: собрать из комплексных бригад (бывших колхозов) всю технику на машинном дворе и обеспечить планомерный ремонт и техническое обслуживание её. Учитывая свой опыт молодого специалиста, развернул строительство жилья для приглашённых квалифицированных специалистов. Начал строительство современных животноводческих и складских помещений. И, наконец, заложил вместительный свиноводческий комплекс, собрав всё поголовье из десятка ветхих свинарников, разбросанных по закоулкам бригад. В тех свинарниках преобладал ручной труд.

Фото 5. Председатель к-за им. Ленина Б.П. Оконечников.

В этот период законодательство страны уравняло наконец-то колхозников с рабочими. Было введено общее пенсионное обеспечение. Официально престали запрещать выдавать колхозникам справки на получение паспортов. Конечно, это способствовало оттоку сельского населения. Деревни наполнились «шефами» промышленных предприятий. Борис Павлович видел: чтобы удержать колхозников, нужно ускорить механизацию труда, повысить заработную плату. То есть, как мы иронизировали в студенческие годы, нужен «примазинчик» – принцип материальной заинтересованности. Тут пошли в дело и оплата труда за произведённую продукцию, и премиальная система.

Но, я думаю, председатель нашёл тонкий подход к повышению доходов населения. При этом и райком не мог упрекнуть, что у колхозников «раздута» зарплата, и семьи были заинтересованы в росте производства в колхозе имени Ленина. Он помогал укреплению личного подсобного хозяйства колхозников, в отличие от некоторых соседей. Широко использовалась натуральная оплата кормами. На складах можно было выписать зерно, мясо, молоко. Не говоря уже о бесплатной обработке приусадебных участков. А что стоило вырастить кормовые корнеплоды, которые трудно поддаются механизации.

В то время еще мало было скороспелых гибридов кукурузы, чтобы можно было обеспечить в кормовом балансе углеводы. Поэтому выращивалось до сотни гектаров свёклы, богатой сахарами. В каждой полеводческой бригаде посевы свеклы делили по семьям. И кроме основных дел по наряду обычно все члены семьи, от мала до велика, были задействованы на своих делянках в течение сезона, потом корнеплоды сдавались на фермы, а десять процентов продукции оставалось в семьях. Это приблизительно три тонны дополнительного корма на каждый двор.

Это был тяжкий труд, но никто не роптал. Почти на каждом дворе стояла скотина. Особенно популярно было выращивание свиноматок. Молодняк поросят колхозники продавали на рынках в Перемышле или в Калуге. Когда в Силькове еще действовал аэродром, жители, загружали поросят в большие «плетушки», садились в «кукурузник» и летели до Калуги. Позже перешли на транспортировку товара на автомашинах, которые регулярно выделялись колхозникам.

Обидно, что поработать с Борисом Павловичем удалось всего два года. Но эти два года многому меня научили…

В конце 1975 года Бориса Павловича вызвал Первый секретарь Обкома КПСС А.А. Кандренков для назначения вторым секретарём Жиздринского района. Экономический потенциал района был низким, довлели кадровые проблемы. Да и в колхозе имени Ленина были намечены немалые планы, многое стало получаться, колхоз уверенно выбился в районе в тройку лидеров, наравне с колхозами «Маяк» и «Первое Мая». Труд многих колхозников был отмечен орденами и медалями. У самого председателя появились на груди Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почёта.

А.А. Кандрёнков, видя замешательство Б.П. Оконечникова, подбодрил: «Слушайся моих советов, тогда не пропадёшь! А освоиться на новом месте мы всегда тебе поможем…». На моей малой родине, в Жиздре, Борис Павлович получил уютный домик у реки. Объехал все хозяйства, познакомившись с населением. Особенно он подружился с директором совхоза «Березовский», инженером по образованию, по фамилии Вальд. Лесистая местность района с малыми контурами полей, трудными для проведения сельхозработ, напоминали ему родные вологодские края.

Но закрепиться в Жиздринском районе Б.П. Оконечникову не удалось. В 1976 году умер В.Н. Цветков, создавший Госплемзавод «Кудиново», который получил всесоюзное значение. Потом этому предприятию присвоили имя Цветкова. И опять А.А. Кандрёнков вспомнил об Оконечникове. Новое назначение, новый переезд, теперь уже до конца жизни. И на этом поприще труд Бориса Павловича был отмечен двумя орденами Ленина. Два созыва подряд он избирался депутатом ВС СССР от Калужской области. Память о нём в 1921 году запечатлена в Мемориальной доске в центре Кудинова и в звании «Почётный гражданин Малоярославецкого района».

Первое знакомство с колхозом

Я прибыл в колхоз имени Ленина, когда Б.П. Оконечникову удалось уже сплотить всё население бывших хозяйств в единый трудовой коллектив, поставить во главе отраслей специалистов с высшим образованием, приступить к строительству жилья. С развитием животноводства, со строительством коровников и введением в строй мощного свиноводческого комплекса нужно было создавать соответствующую кормовую базу. Вот и пригласил меня Борис Павлович на новую должность агронома – луговода.

Дав три дня на обустройство в двухкомнатной квартире, председатель поручил мне за месяц подготовить план производства кормов и организации поливных долголетних культурных пастбищ (ДКП). Этот план я должен был представить на очередном заседании правления колхоза, на котором также утвердят меня на должность. Я углубился в экономическую документацию, познакомился с кадрами хозяйства, изучил карты почвенных исследований и систему севооборотов. Попутно главный агроном Панфилов привлекал меня к подготовке плана весенних полевых работ с уточнением технологических карт, потребности удобрений и семян.

Иногда мы с Панфиловым садились в его «уазик» и объезжали бригады. У каждой бригады были свои организационные особенности. Вот подъезжаем мы рано утром в Желоховскую бригаду. А там уже с восходом солнца всеми уважаемый бригадир Анна Дмитриевна Коновалова собрала колхозников на разнарядку под удары колокола. Этот обычай был заведён ещё до войны. Столб с колоколом стоял недалеко от магазина, у крутого обрыва, нависавшего двадцатиметровой глыбой над ручейком, рассекающим деревню пополам.

До объединения бригада представляла собой самостоятельный колхоз «Пламя». За ней были закреплены из животноводства кони и овцы, из растениеводства выращивание зерновых и овощей. В этот весенний день основная работа ожидала колхозников на парниках: нужно было засыпать в парники новый грунт, закрыть рамами и изготовить торфо-перегнойные горшочки под рассаду.

Анна Дмитриевна, женщина предпенсионного возраста, была склонна к полноте, но с лошадью управлялась сноровисто. Быстро лошадь запрягла в телегу, и мы сделали объезд по производственной зоне. Везде был порядок. Под навесом у конюшни женщины перебирали остеклённые рамы от парников и грузили их на тракторную тележку. Вообще, как я потом узнал в процессе работы, Желоховская бригада представляла собой сплочённый коллектив. И если предстояла какая-то срочная и трудоёмкая работа – разгрузить на станции Воротынск вагон с удобрениями или вывезти из Калужской опытной станции семена на посев – в первую очередь вызывали эту бригаду.

В другую, Тороповскую бригаду, входили, кроме деревни Торопово, ещё Грицкое, Нижние Подгоричи. Поэтому бригадир Мария Ивановна Самойлова назначала на работу своих колхозников, чаще всего, с вечера или объявляла общий сбор заранее на ферме у весовой. Бригада выращивала зерновые, кормовые культуры и обслуживала молочно-товарную ферму с двумя дойными стадами и молодняком крупного рогатого скота.

Мария Ивановна была полна энергии при своих немалых летах. Худощавая, быстрая в ходьбе и в принятии решений, она успевала вникать во все колхозные дела и отстаивать интересы бригады. За это её и выбрали колхозники членом правления. Она напоминала героинь известного фильма «Свадьба с приданым». И даже награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Бригаду составляли женщины, почти все её возраста, хлебнувшие горя в военные годы. Некоторые не дождались с войны своих мужей, так и остались вдовами, другие так и не познали семейного счастья – война «проредила» женихов. Таких в деревне называли вековухами, не со зла, а сочувствуя их незавидному положению.

Мария Ивановна вышла замуж за бывшего фронтовика, инвалида войны, прожила счастливую жизнь, воспитав трёх дочерей, дав им образование и профессию. Муж работал банщиком. Выручал жену, когда нужен был сторож на посевах, чтобы отгонять прожорливых грачей, или выполнить другие поручения. Семья была трудолюбива и гостеприимна.

Принимала выполненные работы бригадир дотошно. Однажды рабочий подшефного предприятия запросился уехать на выходной с очередной сменой. Мария Ивановна разрешила, если успеет закультивировать поле под посев ячменя. К концу дня приезжает принимать работу, проходит поле по диагонали и выясняет, что тракторист объехал участок, на который с утра придут сеялки, только по краям. Пришлось ему переделывать работу.