Полная версия:

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том II. СССР 1952–1988 гг.

Воскресными вечерами часто вдвоем – втроем в столовой посиживали за беседой с бутылочкой рябины на коньяке или перцовочкой. Один раз столовая умудрилась закупить бочку маленьких соленых белых грибочков. Мы этим удовольствием пользовались, пока все грибочки не съели.

Народа по вечерам было мало, официантки всех знали в лицо, обстановка была спокойная и достаточно удобная – беседовать можно было тихонько, не повышая голоса. Была раздевалка; первое время без гардеробщиц, позже у кого-то что-то пропало, и появилась гардеробщица, которая сидела и смотрела, а одежду посетители вешали сами.

Когда обедающих в столовой стало много, обслуживать посетителей стали две гардеробщицы.

Зимой я носил очень тяжелое кожаное пальто с меховой подкладкой. Гардеробщицы взмолились к нашим девчатам: «Девчонки, ну сожгите вы его кожанку, сил нет ее таскать».

Я не помню, чтобы в нашей столовой были пьяные компании – атмосфера была не та. Для тех, кого не устраивала тихая беседа, была через дорогу – на другой стороне улицы, напротив столовой – забегаловка—пивнушка. В народе ее называли: «Голубая даль». Это покрашенное в голубой цвет деревянное сооружение, со стойкой и круглыми столиками на высоких ножках, для посетителей.

За столиками стоя пили пиво и водку, закусывали колбасой, сосисками, принесенной с собой рыбой, курили и галдели – «говорили по душам», а чтобы собеседники слышали друг друга, беседующие были громогласными. Шум, дымище, вонища. Атмосфера!!!

После визита Хрущева в США, где его сводили в заводскую столовую с самообслуживанием, в нашей столовой тоже ввели самообслуживание, и наша компания стала питаться в маленьком ресторанчике, который был на втором этаже столовой. Так же по предварительным заказам, чтобы летом не ждать.

С введением самообслуживания, в столовой прекратилась продажа спиртного, и мы изредка собирались наверху в ресторанчике. Но ресторанчик был маленький, все столы были заполнены, было тесно и оттого шумновато. Большей частью мы стали организовывать воскресный «выпивон с закусоном» в общежитии. Ничто не мешало нам с удовольствием трудиться.

Стратегическая авиация

Работа была срочная и ответственная.

Наша Империя до невероятных размеров расширила свои пределы. Мы стали ВТОРОЙ державой мира. И хотя мы Красную Армию Мировой Пролетарской революции переименовали в Советскую армию Союза Советских республик, и распустили Коммунистический Интернационал – партийную организацию мирового пролетариата, заменив его Комиинформ бюро, все зарубежные страны понимали, что изменились только названия, что угроза экспансии «пролетарской» революции остается.

Мы понимали, что при наличии угрозы должно существовать и стремление избавиться от этой угрозы. Мы опасались этого стремления со стороны стран во главе с ПЕРВОЙ державой мира, а они все скопом боялись ВТОРОЙ державы мира.

Наша политика с курсом на непрерывное увеличение числа стран, вставших на путь построения социализма, противопоставила нас нашим бывшим союзникам. Нам надо было надежно защитить уже завоеванные страны. Нашему громадному количеству танков и фронтовой авиации на западе был противопоставлен объединенный фронт НАТО. Лозунг защиты мира был не пустой фразой. Опасаясь войны, Сталин возможных освободителей присоединенных к нам стран «от коммунистического ига» пугал, что третья мировая приведет к полному крушению капитализма, но сам он понимал, что война для нас немыслима, и когда Мао Дзедун заговорил об «освобождении» Тайваня, он без колебаний заявил: «Нет, уж, ребята, хватит, навоевались». На востоке наше поползновение в Корее было пресечено Америкой. Однако, наши западные соседи, учитывая опыт Корейской войны, представленной, как местный конфликт, опасались таких конфликтов, и на границах даже поставили атомные мины, пока не поняли, какая это глупость. С нашей стороны, нашим политикам очень хотелось, чтобы Америка вынуждена была оглядываться на нас, как мы оглядываемся на Америку, но Америка была для нас недосягаема. У нас была атомная бомба, но она была бесполезна, т.к. не было способов довезти ее до Америки.

Наша довоенная дальняя бомбардировочная авиация была уничтожена в первые же дни войны. Во время войны создавалась фронтовая авиация, и после войны мы оказались без дальней авиации, а у американцев была «летающая крепость», которая свободно пролетала над всей Европой и была недосягаема для тогдашней противовоздушной обороны.

Океанского флота у нас тоже не было.

С одной стороны, мы (впрочем, как и американцы) стали лихорадочно перенимать немецкую ракету ФАУ—2, а с другой стороны, надо было создавать дальнюю авиацию.

Когда в наше распоряжение попала «летающая крепость», мы ее воспроизвели в чертежах. Как рассказывал знакомый конструктор, лежит перед тобой литая деталь и надо выпустить ее чертеж. В детали масса каналов, какой куда идет? Закуришь, говорит, пускаешь в канал дым и смотришь, откуда он появился. И такое было, но, конечно, как редкий вариант.

Туполев в эти чертежи внес изменения улучшающие характеристики самолета, а Сталин на докладной записке наложил резолюцию: «Все улучшения убрать и запустить в серию», чтобы не рисковать и сделать копию наверняка. Одновременно с этим был запущен проект своего самолета, для которого мы и должны были сделать двигатель. Этот самолет был похож на «Летающую крепость», т.е. самолет времен прошедшей войны, но не с поршневыми двигателями, а с турбовинтовыми.

Я не знаю, где и до какой стадии был исполнен проект двигателя ТВ—1, я пришел, когда мы делали по немецкому проекту форсированный вариант их двигателя ТВ—2 – двигатель ТВ—2Ф. Это был первый в Союзе турбовинтовой двигатель колоссальной мощности – 5000 л.с. с громадным четырех лопастным винтом диаметром 5 метров. На этом двигателе уже были некоторые узлы, спроектированные нашими конструкторами, в частности упомянутая центрифуга Еличева.

По какому-то дефекту, эту центрифугу я предложил доработать, и выпуск чертежей на доработку поручили мне, я даже не помню, какой был дефект, так что сейчас я не о себе, а о том разговоре в связи с этим, который мне запомнился. Ведущий конструктор, одобряя доработку, говорит: «Это надо срочно, старик очень просил». «Старик» – это Туполев.

Туполев был «драгоценной» для страны личностью. Ему не разрешалось летать на самолетах, даже пассажирских – опасно! Министрам можно, а ему нельзя. Ему, как и Сталину, только поездом. Страна не имеет права рисковать таким человеком. А ведь фронтовой бомбардировщик ТУ—2 он создал в тюрьме – в так называемой «шарашке». Это была потрясающая воображение тюрьма. В ней было конструкторское бюро, в котором работали и Туполев, и Королев, и многие другие, значимые в науке и технике люди, в полной изоляции от внешнего мира. Туполев посажен туда был на 25 лет, а когда на аэродроме взлетел первый экземпляр ТУ—2, он похлопал по плечу полковника, который был его личным конвоиром, и сказал: «Вон полетели мои 25 лет». Прошло более полувека со времени «шарашки», но до сих пор гадают историки: зачем была создана эта тюрьма, где заключенные работали над секретными проектами и создавали оружие. Зачем посадили туда людей, которым доверяли такие работы. Много загадок оставили историкам Берия и Сталин. И есть и будет много историков, которые будут знать на эти загадки точный ответ, который будет зависеть от политической конъюнктуры.

Приезжал Туполев и на Управленческий. Доводка двигателя шла с большим трудом.

Однажды ему в нашем ОКБ приспичило по большому. Пришел он из туалета и велит позвать Попова – директора завода. Попов бежит – Туполев позвал!!! А Туполев, похлопывая его по лысине, спрашивает, что это, мол, за туалет у Кузнецова, что я, как курица на насесте, должен корячиться.

Попов сам был примечательной личностью. По специальности он был металлург. Еще до войны им был разработан сплав и технология литья траков для танков. Политбюро ЦК ВКП (б) наградило его оригинальным способом – ему дали право первоочередного бесплатного проезда на любом виде гражданского транспорта Ему раньше, чем генералам и министрам выделялось любое купе т.е. для всей семьи в любом поезде и на любом пароходе. (По служебным делам министры и генералы ездили на ведомственном транспорте). Такая вот байка ходила среди нас. Так ли было на самом деле, я не знаю, но байка такая ходила. Мы осваивали новую газотурбинную технику и Попова направили к нам. Когда в Куйбышеве развернули металлургический завод по производству алюминиевого проката, Попова направили туда.

На нашем заводе директор завода подчинялся Кузнецову, который был «Ответственным руководителем». Отблеск этого верховенства Конструктора освещал и нас, когда мы приходили в цех.

Повозившись с аналогом американской летающей крепости, Туполев заложил самолет ТУ—95, принципиально отличающийся от всех прототипов. Это был самолет со стреловидным крылом и воздушными винтами в качестве движителей. Для этого самолета потребовались двигатели мощностью в 12 000 л.с.

Таких двигателей еще не было, но был двигатель ТВ—2Ф, и в качестве временного выхода из положения было решено сделать «спарку» – двигатель 2ТВ—2Ф. Это были два двигателя ТВ—2Ф с общим редуктором, который приводил два соосных винта противоположного вращения. Для этого двигателя надо было сделать новый редуктор.

Время держалось под напряжением. Каждый день Кузнецов докладывал в министерство о том, какие двигатели на стендах, какие испытания идут, какая максимальная наработка двигателя на стенде. А требовалась-то наработка всего 100 часов. Считалось, что самолет за 100 часов все равно собьют, а не собьют, так двигатели можно поменять или отремонтировать. В мирное же время военные самолеты так быстро стареют морально, что на один, два полета в год 100 часов тоже хватит. Самолеты Первой Мировой устарели к тридцатым годам, а созданные в начале тридцатых, к началу войны устарели. Самолеты Второй Мировой войны устарели сразу после войны.

Рев работающих на стендах испытательной станции двигателей стоял непрерывно. Мы знали, какой двигатель, и на каком стенде работает, сколько уже наработал и если вдруг шум прекращался, нас охватывала тревога: что случилось? Когда на профсоюзном собрании выступивший сказал, что ночные испытания мешают спать, и на работу идешь не выспавшись, то Кузнецов сказал: «А мы только и спим спокойно, когда двигатель работает».

И двигатель довели до летных испытаний.

Одновременно был заложен новый двигатель НК—12, в котором были воплощены смелые, по мнению немцев, идеи Кузнецова (степень сжатия в компрессоре в два раза больше принятых в практике того времени). И хотя проектирование многих узлов выполнили немцы, Бранднер в упомянутой статье в «Интеравио», автором проекта двигателя назвал Кузнецова.

Мы в нашем отделе в основном занимались деталировкой, т.е. вычерчиванием деталей, и разработкой отдельных узлов. Занимались расчетами шестерен, расчетом допустимых отклонений размеров детали при ее изготовлении, расчетом размерных цепочек. Обстановка в отделе была дружеская, раскованная. Однажды громадный Фольгайм поднес снизу вентилятор к очень миниатюрной девушке копировщице. Юбочка задралась, и Любушка со смехом присела, обхватив руками полы:

– Гер Фольгайм, ну что Вы делаете…

Такая маленькая, а все есть, – созорничал добродушный немец.

Но когда Бранднеру при обходе досок понравилось, как работает Володя Талалов, и он поощрительно похлопал его по плечу, Володя отдернул плечо – для него Бранднер был уважаемый специалист, но без панибратства с фашистом:

– Гер Бранднер!

– Ооо, – с уважением отреагировал начальник ОКБ.

Со стороны Володи это была принципиальность.

А некоторым война нанесла такую травму, которая не сотрется никаким временем. Присел я в парке на скамеечку, из-за разболевшейся пораженной атеросклерозом ноги, и услышал рассказ женщины своему собеседнику, как я понял, как и я, ей незнакомому, о жизни, о работе с немцами на нашем заводе и в связи с этим о военном прошлом.

В 42 году их деревня в Смоленщине оказалась на линии фронта, который проходил по речке – деревня на стороне немцев, а наши войска на другом берегу, деревня сгорела. Жители прятались в окопах – землянках. Наша артиллерия удачно стреляла по немцам, уничтожила их кухню и немцы решили, что по наводке жителей деревни. Приказали они мужчинам вылезти из окопов, и всех расстреляли (один парень спасся, надев женскую юбку). В какое-то время велели немцы выйти из окопов всем без исключения и махнули рукой, чтобы бежали, а сами прошли очередью по бегущим. Девочка упала, а маму и двух её сестер убили. Потом прошли по рядам, достреливая живых. Пуля прошла по подкладке пальто, подкладку порвала, а тело не задела.

Девочка (не расспрашивал я, каким путем) поселилась у тети, для которой лишний рот был в тягость, а когда с войны пришел отец, поселились они в Куйбышеве, и она оказалась на одном заводе с немцами. Приехавшие на Управленческий «вольнонаемные» немцы для неё были не «Гансы» и «Отты», а немцы, которые убили ее маму и двух её сестер.

Промелькнуло в её рассказе, как немцы там, у её деревни, своих хоронили: небольшую ямку выроют, потом небольшой холмик насыплют, а дожди начнутся, земля осядет и сапоги торчат.

Вспомнил я, как пленные немцы на Управе своих, умерших в плену товарищей, хоронили, где студенты кости добывали – тоже под небольшим холмиком. Это частности, и ради бога, не надо нам обобщать, изучают и обобщают пусть ученые этнографы.

Уж, к слову сказать, о взаимоотношениях: когда в цехе какой-то начальник немец, выражая свое неудовольствие работой уборщицы, позволил себе совершить неприличное движение коленом, уборщица огрела его мокрой тряпкой:

– Ты у нас здесь брось свои буржуйские штучки.

И немцы, в которых глубоки были традиции социалдемократии, с одобрением отнеслись к поступку уборщицы.

Для нового двигателя проектировался и строился новый громадный стенд с элементом шумоглушения перед винтами. Стенд строился в сотне метров от жилых домов, винтами к этим домам. Я рисовал и согласовывал схему маслосистемы стенда и двигателя. Системы я видел изнутри. Примерно в то время, поздно вечером я рисовал в цвете, прямо «из головы» какую-то схему. Присутствовавший при этом циамовец удивился: «Здорово у Вас получается». По поводу схемы маслосистемы двигателя, Опперман говорил: «Схема Камоцкого», но в основе была, конечно, уже отработанная немецкая схема применительно к новому двигателю, а маслосистемы стендов я знал досконально. Как-то, еще при испытании двигателя 2ТВ—2Ф на стенде, в системе пропало давление. Вызвали меня. Не найдя причины в двигателе, я спустился в подвал стенда и стал внимательно осматривать магистрали и вижу, что подрагивает труба, по которой ничего не должно идти. Взялся за трубу – точно, горячая. Позвал начальника цеха – он знал стенд не хуже меня.

Над новым двигателем с напряжением работают все цеха, отрабатывается технология, оперативно вносятся изменения в чертежи, начинаются испытания отдельных узлов и агрегатов. Уже начались испытания газогенератора, т.е. двигателя без редуктора и винтов. Нагрузку от редуктора и винтов воспроизводил гидротормоз. В это время двигатель 2ТВ—2Ф прекратил свое существование. Во время очередного летного испытания двигатель вырвало из крыла и самолет вместе с экипажем погиб. Другого применения этому двигателю не было.

Работа стала еще более целеустремленной, и, наконец, в ночь на 7-е ноября 1953-го красавец двигатель с редуктором привезли на новый стенд.

Для решения оперативных вопросов по маслосистеме на первый пуск назначили меня.

Когда поставят громадные винты и смонтируют двигатель на стенде? Стенд новый, двигатель новый.

Вечер-то праздничный и все, кто должен присутствовать при запуске, оставляют на стенде номера телефонов, по которым их можно будет вызвать, и расходятся (у кого не было телефона остались на стенде). Оставил телефон и я. Пригласили меня в компанию воспитательниц детского сада. Народ отмечал праздники или в день праздника или накануне, кто как, в зависимости от обстановки, наличия помещения и от настроения. Мы собрались в помещении детского садика. Пьем, едим, поем, танцуем и вот уже за полночь звонок: Камоцкого на стенд. Присутствуют Кузнецов с Семеновым и по одному человеку от маслосистемы, регулирования, термодинамики, запуска, испытатель и проектировщик стенда.

Стартер начинает крутить ротор двигателя и не может его раскрутить, двигатель не запускается, а виновата в этом маслосистема. Редуктор залило маслом, семь ведер слили.

Что делать?

Сообразил. Двигатель запустили и разошлись продолжать праздновать и веселиться. Главное к 7-му Ноября запустили! Отрапортовали – очень тогда с почтением, почти суеверно, относились к датам праздников. Главное – отрапортовать. А после праздников началась доводка двигателя как полноразмерного, так и на стенде с гидротормозом. Постоянные звонки и вызовы на стенд и в лабораторию.

Немцы собрались в дорогу и не принимали уже участия в доводке. Как они говорили, исходя из наших принципов секретности, зачем лишние знания иметь. Немцам нравилась работа, нравилась природа, климат, лыжи, Волга с ее необъятными чистыми пляжами, прекрасный вид на Жигули. Один из молодых немцев для полного наслаждения Волгой сделал себе деревянную байдарку, которую при отъезде наш товарищ у него с радостью купил.

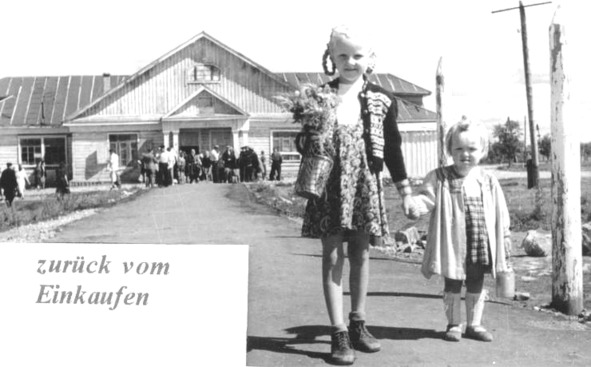

Привожу несколько фотографий, сделанных немцами и размещенных в интернете. Люди на снимках естественно немцы – они на память фотографировались. На большой фотографии вдали лестница и дорога от здравницы к берегу. Мы в эту здравницу иногда ходили на танцы, там был прекрасный паркет.

У поселка Коптевский авраг была пристань. Регулярно ходили теплоходы «Москвич», а по какому-то маршруту была остановка у этой пристани и колесных пароходов.

Жизнь немцев в пределах района ничем не ограничивалась, и они в полной мере пользовались возможностью, которую предоставляла им наша природа.

Было бы грех, живя на Волге, не порыбачить, и, естественно, любители посидеть с удочкой среди немцев были.

Немецкие дети помогают тащить невод

ГЭС еще не было, и у нас еще водились осетры

Родители, конечно, в первую очередь фотографируют детей. Девочки идут с Управленческого базара (сейчас там 161 школа).

Возвращение с покупками

Очень высокого мнения были немцы о нашем симфоническом оркестре филармонии, который каждый месяц приезжал на Управленческий. С почтением произносили: «Чайковский Эрсте концерт». Сами они по выходным собирались музицировать и пели, иногда устраивая концерты в столовой, где была небольшая эстрада. Слушатели сидели за столиками – обслуживали их официанты. Я слышал от немцев, что они с удовольствием работали бы у нас, если бы им в отпуск разрешали ездить в Германию, но это по определению было невозможно в режиме нашей глобальной секретности. Многие немцы, преимущественно молодые, с восхищением смотрели на неожиданную для них Россию, и верили в наше, а некоторые и их, светлое будущее, но в высказываниях некоторых старших по возрасту слышалось откровенное неприятие нашей страны.

В самарском издательстве «Ас Горд» не так давно, мизерным тиражом вышла книга о пребывании немцев на нашем заводе. Привожу из этой книги некоторые высказывания немцев по поводу подписки на заем.

Д-р Анеспах Г.: «Коммунизм и фашизм в принципе одно и то же (я думаю, он имел в виду диктаторский характер режима), идейных сторонников подписки среди нас вы не найдете. Лично я не хочу быть в противоположном вам лагере, и вполне доказываю свою лояльность 50% подпиской на заем».

Слесарь Фостер: «Я социалист с 1929 года, но никогда не подписывался ни на какой заем в Германии, и здесь не буду».

Инженер Векворт: «Лояльность к Советскому государству я доказываю свое добросовестной работой. Дружеских чувств к Советскому государству у меня быть не может».

Некоторые специалисты на подписных листах сделали приписки: «Моя подписка не означает, что я согласен с моим насильственным приездом в СССР», комиссия отказалась принять от них подписку, мотивируя это тем, что подписка у нас добровольная. Это потрясающее лицемерие, а нас 30 лет заставляли добровольно подписываться на заем и 50 лет заставляли добровольно брать социалистические обязательства.

А немцы так и уехали – не перевоспитанные.

Недавно я читал воспоминание одного из немцев о жизни на Управе. Поселили его в 35ти квартирном доме, и он с изумлением пишет, что двери в подъездах не закрываются, что дверные петли на гвоздях висят, батареи в подъездах холодные. Что у русских принято оконные рамы зимой обклеивать бумагой, и это считается нормой, что щели в стыках оконных рам это нормально – обычно, и холодные батареи в подъезде обычны и болтающиеся двери в подъезде обычны.

Другой возмущается, что с ними не был заключен официальный договор, что они не знают, сколько их здесь будут держать. Меня эта запись удивила. Я сам видел, как немцы в календарях отмечали дни, оставшиеся до обещанного отъезда, а потом, прекратив активное участие в работе, отмечали, на сколько дней это обещание уже нарушено, т.е. какой-то договор был.

Происходила эта разница пониманий у нас с тем немцем, от принципиальной разницы нашего и немецкого экономического уклада. Немцы работали у кого-то и с хозяином производства заключали договор, в котором оговаривались и зарплата, и сроки найма на работу.

Мы работали на «своем» заводе (так же как и директор завода работал на нашем заводе). Нам не с кем было заключать индивидуальный договор (заключался коллективный договор).

Так же и немцам, сколько им будут в принципе платить и на какой срок их вывозят в Россию, сказала официальная администрация, полагая это достаточным, т.е. равносильным договору. И они этому обещанию свято поверили, отмечая ожидание отъезда и задержку на своих календарях. Впрочем, из слов Оппермана я понял, что некоторое подобие договора на бумаге, было, может быть, не со всеми.

Конкретная зарплата устанавливалась руководством завода (о зарплате подробно в книжке издательства Ас Горд).

Помогать в отъезде выделили наших ребят, в команду попал Гена Корнеев. Отмечая отъезд, немцы наливали по «наперстку», но т.к. провожал он не одну семью, то в общагу он явился очень «уставшим», еле на ногах стоял.

При отъезде немцы все, что было можно, распродали. В первую очередь, конечно, мебель, а наши ее с удовольствием покупали. Мебели в магазинах не было. Вывезли немцев в «глушь» на Валдай и продержали там три месяца, чтобы забыли? То, что сделал сам, не забывается.

Мои зигзаги

С отъездом немцев, назначили русских начальников в основном из бывших сослуживцев Кузнецова.

С новым начальником у меня случались недоразумения.

Какое-то очередное испытание двигателя – и опять дефект по маслосистеме. Устранять дефекты надо было оперативно – по возможности не снимая двигатель со стенда.

На стенде Кузнецов, Семенов, мой начальник бригады Жуков, заменивший Оппермана, и я. Я предлагаю временно, как выход из положения, чтобы продолжить испытание, поставить выше редуктора под коробкой «самодельный» поплавковый клапан. «Самодельный» – т.е. изготовленный по указанию конструктора, без согласования чертежей с технологами и без присвоения номера этому клапану. Потом мы решим проблему кардинально, а клапан этот позволит уже сейчас продолжить испытания.

Кузнецов соглашается, и мы расходимся. Когда пришли в бригаду, я Жукову говорю: «Рисовать надо?», а он говорит: «Да занимайся тем, что делал». Имеется в виду до вызова на стенд. Я работаю и после конца рабочего дня ухожу домой.

Утром на стенд приходит Кузнецов. Семенов уже там. Он должен прийти раньше и доложить Кузнецову. Двигатель стоит. Кузнецов спрашивает про клапан и Семенов, как мне потом рассказали, говорит, что Вы, мол, прямо Камоцкому сказали поставить клапан. Уж не знаю, что там дальше было, но приходит Жуков и говорит мне, как будто он ни при чем: «Давай рисуй быстро клапан». Только сейчас я задумался: ну зачем он мне вчера сказал: Занимайся тем, что делал», я не мог скандалить, даже и мысли такой не приходило. Жуков же на вопрос Кузнецова о клапане мог только одно сказать: «Я вышел в отдел, прихожу, а Камоцкий уже ушел». А для Кузнецова инженер, который ушел с работы, не закончив дело, уже не инженер.