скачать книгу бесплатно

Поэтому я просто мажу его слюной и кровью, издавая гортанный клекот.

– Папуля! – причитает он. – Папуля, помоги! Папуля!

Приказ Цепи – вязать туже. Так, чтобы захрустели хрящи, а глаза повылазили из орбит… Он похож на колбасу, перетянутую бечевкой.

Я выжму тебя, как половую тряпку. Так выжимал Бруга отец за любую провинность. А когда тебя я выжму, то займусь вашим скромным приятелем… Кстати, а где третий?

– Ну же, ну же, давай…

Всё там же. Копошится в тени птичника. Прячется от большого и страшного.

Я смотрю на Шпалу, но он сделался скучным: больше не трепыхается. Даю знак Цепи, что наигрался, и слышу хруст сломанной шеи.

Третий насильник совсем не обращает внимания. Только дергает свою трубку-железяку. Неуваж-ж-жительно. Может, он молится. Бруг бы молился Пра. Вилли – Двуединому. А я не признаю кумиров и вождей!

Сейчас, хищно крадучись к последней жертве, понимаю, что есть лишь одно божество, которому можно приносить зверье на заклание! И это божество – смолисто-черное.

Одни меня обзывают Нечистым. Богохульный скот. Другие кричат, надрываясь: Хорь Ночи, Хорь Ночи! Но для тебя, пищ-щ-ща, я скоро стану всем! Ну же, повернись ко мн…

«Сплит-сп-ш-ш-ш», – отвечает металлический цилиндр. И последнее, что я вижу перед тем, как валюсь с лап – лицо, освещенное вспышкой.

А после – закольцованное жжение. Жжется, жжется опять! Но не так, как прежде – а будто разъедает бок до пустого места! Впивается в шерсть и плоть, как гигантский спрут, рожденный из кислоты и чистого страдания. Оно бежит по кишкам – и я уже не владею телом. Только мотает меня из стороны в сторону, как змею, укусившую по ошибке собственный хвост. Я чувствую себя гвоздем, а агонию – молотком, что вбивает и вбивает в угольную крошку.

– Жри масло, гадость евонная!

Я замираю. Невыносимо несет паленым мехом и кровью. А еще чем-то очень кислым. Смертью, что ли. Неужели у нее есть запах?

– За парней и Калеку сдохни!

Цепь свернулась под курткой и слабо звенит. Ничего, и не такое проходили.

Хотя каждый раз «умирать» – всё равно что в первый.

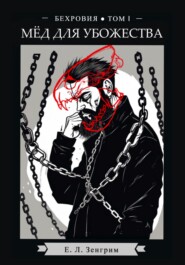

ГЛАВА 3. Шенна

Бруг. Рюень, 649 г. после Падения.

Масло есть едкая субстанция, извлекаемая из горных пород в Бехровии и Центварской империи. И, хотя природа масла неизвестна и богопротивна, нельзя забывать, какие возможности оно открывает нашим соперникам. Движущиеся масел-механизмы, запретные орудия – со всем этим придется столкнуться колдунам Республики в случае войны на востоке. Именно потому масло необходимо изучать. Только тогда, после многих месяцев (или даже лет) подготовки, мы сможем гарантировать успех Революции за Бехровскими горами.

Клаус Шпульвиски, доклад на XI Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции

А потом было ничего – сплошное неописуемое ничего, из которого Нечистый не выбрался.

Всё, что осталось от самозваного «божества» – неподвижное тело с прожженной в брюхе дырой. Вполне человеческое, вполне мертвое. Сквозь дыру попыхивает безобразная бурая клякса – волдыри, сварившаяся кровь и кожа узлами. А меж них сочится янтарная жидкость. Красивый цвет. Мой любимый.

– Бр-р, уже сколько раз видел раны от масла, а всё не привыкну… – парнишка ежится, и фонарь в его руке согласно скрипит. – Не, ну ты глянь, какая дырища!

Он не успевает договорить – острый девичий локоть под ребро умеет затыкать. Фонарь ругается несмазанным кольцом.

– Болван! Это всё, что ты заметил? – голос кажется слишком высоким даже для его ровесницы, а тон – чрезмерно презрительным. – И тебя не волнует, что у него череп раскрыт?

Удивленный присвист.

– Иди ты… А я говорил, что с маслом играть – как срать в окно: до добра не доводит!

Смачный шлепок.

– Ай! Да за что, курва!

– За то, что ты такой кретин, Лих! Разве его голова изжарена? И ты не видишь, какой разрез ровный? – она понижает голос до шипения. – Мне стыдно за твоё убожество.

– А мне типа… А мне стыдно, что моя сестра такая стерва!

Глухой тычок – будто ударили по мешку с мукой.

– Эй, стой! Это же лампа мастера Таби!

– И знаешь, где мастер ее найдет сегодня?

– Э-э…

– В твоей заднице, Лих!

Срываясь на металлический крик, фонарь умоляет не драться.

– Эй, вы двое, – прокуренный женский контральто*. – Вы закончили с этим?

– Заканчиваем, мастер, – синхронный запыхавшийся ответ.

– Ну-ну, – вздыхает женщина. – Да уж, интересный случай. Те двое тоже обварены маслом – только полностью. И у одного головы не хватает, ага.

– Ого, а можно глянуть?

– Лучше держи лампу ровно, Лих. Сломаешь – нос откушу.

– Есть, мастер… – фонарь вскрипывает с облегчением, а девчонка довольно улыбается. Наверняка улыбается – и ехиднейше притом.

– А ты, Вилка, записывай, раз твой братец не умеет. Так… – мастер кашляет, вдохнув кислых паров, – тело номер три. Человек, мужчина средних лет: от двадцати пяти до тридцати. Лежит в четырех саженях н-а-а… – щелчок крышки компаса. – На юго-восток от тела номер два, – захлопнулся. – Откуда надо начинать, балбесы?

– Что, Лих, не знаешь, да? Убожество. С ног, мастер Табита!

– В точку. Обувь растянута, окована по подошве. Штаны… Обычные, западного кроя, но не по размеру – больше. Куртка темного цвета… Странная. Никогда не видела, чтобы такое носили: толстая, как военная стеганка; шнуровка лопнула. В нижней левой части живота спиралевидное отверстие. Очевидно, ожог от этой новой запрещенки – маслобоя. Странно, что куртка цела…

– А я говорил: с маслом играть – как…

– Заткнись! – Вилка шипит, открываясь от протокола.

– Да, сынок, заткнись. Сбил, зараза. О чем это я? А, масло еще пузырится – значит, прошло не больше четверти часа. И кровь, чертова куча крови…

– Это из него столько вытекло, мастер?

– У него такое гузно вместо башки, что всё возможно… – хриплый смешок. – Это не записывай, ага? Не знаю, тут под курткой еще ошметки, похоже, потроха и-и-и… Да, кусочек уха. Запиши лучше: «ушной раковины», – так будет по-умному. Но это не от него. Его уши на месте.

Табита недовольно вздыхает, шаркает сапогами по угольной крошке, перебираясь к раздвоенной голове.

– Тип лица – западный. Глаза черные, разрез век нормальный, волосы и борода тоже черные…

– Мастер, я бы сказала, эм, – неуверенно вставляет Вилка, – волосы смолистые.

– Вилка, мать твою, и чем это отличается от черного?

– Ну, это не просто черный, а прямо черный-черный! – заминка, как если бы она кусала губу. – Такой черный, что будто бы блестит… Коты такие еще есть.

– Пф-ф, коты! – вставляет Лих. – Разве типа черный – он не везде черный?

Злобное тихое «заткнись» не пришлось долго ждать.

– Ладно, пиши как хочешь – только б в переводе на табитский это означало «черный», ага? Хм, рана на лице от чего-то режуще-рубящего. Топор или тесак? Не пойму. Края ровные, но почему-то не вижу кости на срезе. Как будто…

Пару секунд слышно лишь скрипы – фонаря на ветру и пера по листу протокола.

– Как будто что? – напоминает девчонка, бросив жевать кончик пера.

– Если у меня еще не поехала крыша, – аккуратно говорит мастер, – рана точно заросла.

Остается только один скрип – волнующий и монотонный – от фонаря. А вот перо не скрипит: Вилка, оторопев, не спешит записывать слова Табиты. Только заносит острие над строчкой для «травм и увечий» – и замирает, не обращая внимания на мелкие капли чернил, марающие протокол.

– Эй, – нарушает молчание Лих, – а вы не слышите? Звук типа. Как будто цепочка какая звенит?

***

Пространство – пульсирующий зал. Он постоянно меняется и не имеет стазиса. Стены – если уместно так их назвать – сокращаются сердечной мышцей. Но делают это неровно, случайно – как орган смертельно больного. И всюду клубится дым. Сочного такого мясного цвета, с вкраплениями то рубиновых пятен, то темных, что гагат. Рубин пробегает всполохами, непослушными крошечными молниями, а гагат – сгущается в клубах, словно силясь задушить всё остальное.

Здесь я не ощущаю себя – никакого чувства «самости». Зажат в этом беспокойном пузыре, а за ним – ничего. Но мы это уже проходили – не раз, не два и даже не… Сколько? Плевать. Я давно перестал считать число наших встреч…

– А ты, Цепь?

Из ниоткуда возникает курульное* кресло. Возникает вдруг – и кажется, было здесь всегда. Кованое потускневшее золото, подпаленный бархат обивки, а на бархате – полуобнаженная дева. Я бы сказал «обнаженная», но грудь и бедра утянуты неброскими стальными звеньями – точь-в-точь такими я душил Вилли. Звенья скрывают ровно столько, чтобы создавать легкую интригу, но не более. Поэтому я говорю «полу», хотя на деле это то еще лукавство.

– Ах, как это на тебя похоже, дорогой! – дева звонко смеется, закидывая ногу на ногу. – Ты никогда не придавал значения нашим рандеву. Как обидно!

Я поднимаю руку и щелкаю пальцами. Меж них появляется сигарета.

– Ты забываешься, Цепь. Ты здесь не гость, и у нас не свиданка двух подростков с потными ладошками.

Дева печально вздыхает и распадается на алый дым. Чтобы в ту же секунду беззвучно появиться у самого моего лица.

– Ах, ты чудовищно неисправим, – когда она машет головой, бронзовые кудри рассыпаются по плечам – таким хрупким, что должны трещать под тяжестью груди. – Давай помогу.

Она прикладывается губами к концу сигареты, томно прикрывает веки – и бумага начинает тлеть. Цепь игриво прыскает, и я вспоминаю, какая у нее нечеловечески идеальная улыбка. Становится немного жаль, что я знаю ее так хорошо.

– Благодарности не жди, бес, – затягиваюсь и выдыхаю горечь прямо в эти безупречные зубы.

Она не закашливается, но в глазах ее – рубиновый пожар.

– И все-таки ты чудовищный невежа! – снова растворилась в клубах. Секунда, и бронза волос проливается на золото кресла. – «Бес», «Цепь», снова «бес», потом опять «Цепь»! Разве это так тяготит тебя – обращаться ко мне по имени?

– По какому еще имени? – стряхиваю пепел, но тот просто пропадает в воздухе. – Ты про ту кличку, что дал тебе барон Надав? Его табор и сейчас плюется, вспоминая о тебе.

– Не делай вид, что не понимаешь!

– Там было что-то вроде… – ухмыляюсь. – «Багровая Курва»?

– Не это!

– Или там словцо потяжелее? Может, «Шельма»?

– Перестань.

– А-а-а, точно… «Красная Блудня».

Она обозленно шипит, выгибается в кресле кошкой, готовой к прыжку. Моя сигарета взрывается снопом искр, но пальцев не обжигает – как, впрочем, и не расслабляла до этого.

– Мое. Имя. Шенна, – будь у нее хвост, то хлестал бы сейчас из стороны в сторону.

– Думаешь, мне есть до него дело? Как беса ни назови, котенком он не станет.

– Ты просто… – царапает видавший виды бархат. – Чудовищен.

На самом деле, меня давно не беспокоит ее прошлое. Ни то, как она по десертной ложке выела психику слабоумной Надавской дочери, ни то, как перегрызла половину его спящих таборян… Наших бойцов она калечила тоже, притом немало. Ну и что с того? Дела таборов далеко позади, как и сами таборы с их ходячими твердынями. А мы остались. Не сказать, что оба в восторге от нашей связи. Цепь бы с наслаждением умылась моей кровью и вернулась к старым бесчинствам, а я… А я не откажусь от пары лет молчания с ее стороны: не выслушивать дурацкие женские капризы каждый пятый сон.

Однако в этом вся суть запечатывания: никто не владеет положением. Просто один чуть больше хозяин, а другой – пленник.

– Эй, – она изучает ногти, лежа в кресле. Изо всех сил разыгрывает безразличие, но мы-то знакомы давно. – Можешь проваливать, раз так не желаешь быть со мной вежлив. Твоё мужланское тело начинает отходить.

– И правда, – чуть не сказал ей машинальное «спасибо».

Что? Машинальное? Когда это я был машинально учтивым? Последний раз ты был учтив с той, кого поклялся отыскать. Отыскать, наказать, приволочь обратно. Но сейчас-то с тобой что, дружище? Только не говори, что привязался и к ней, Бруг.

Привязанности делают тебя слабым, а высокие чувства ставят рамки. Жить на кратких эмоциях, двигаться порывами – вот что твоё! Без разбора ломать всё подряд, забивая на тонкие материи – вот что легко. Тебе могло быть легко, но вот незадача! Ты привязался к другой. Размяк! Всего разочек ошибся и теперь волочишься за ней как собачонка с тоскливыми зенками.

Но ты не какая-то шавка, а ищейка. И ищейка идет по следу. Наказывать непослушных и покорять непокорившихся. Привязываться – всё равно что обвешаться цепями, а делать цепью Цепь – вовсе какой-то вульгар. Сердце у тебя одно, Бруг. И второго предательства оно не переживет.

– Если вдруг занятно узнать, – она прерывает молчание так вовремя, будто читает мои мысли, – то твоя поломанная шкурка собрала зрителей.

Хотя, Цепь ведь мне дорога. Не настолько, чтобы потакать ее капризам, конечно… Но в чем причина отвергать единственное разумное существо, чьи мысли волнуешь?

– Возьму на заметку, – отвечаю сухо.