Полная версия:

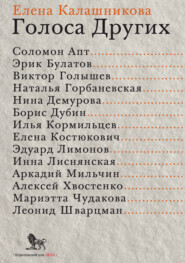

Голоса Других

Виктор Петрович Голышев (1937) – переводчик с английского, профессор Литературного института имени А. М. Горького.

Автор предисловия к книге «Другие голоса, другие комнаты. Голоса травы. Завтрак у Тиффани» Трумэна Капоте (1999), автор послесловия к книге «Дебри. Цирк на чердаке» Роберта Пенна Уоррена (2001), составитель книги «Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии» Джорджа Оруэлла (2003) и др. Сборники переводов: «Когда я умирала. Свет в августе» Уильяма Фолкнера (1999), «Смерть – гордая сестра» Томаса Вулфа (2000), «Флаг над островом. Антология англо-американской прозы в переводах Виктора Голышева» (2004) и др.

Переводы: романы «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена (1968), «Мост короля Людовика Святого» (1971) и «Теофил Норт» (1976) Торнтона Уайлдера, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера (1974), «Заблудившийся автобус» Джона Стейнбека (1979), «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи (1987), «Железный бурьян» Уильяма Кеннеди (1996), «В опасности» Ричарда Хьюза (2002), «Северное сияние» (с Владимиром Бабковым, 2003) и «Янтарный телескоп» (с Владимиром Бабковым, 2005) Филипа Пулмана, «Гарри Поттер и Орден Феникса» Дж. Роулинг (с Владимиром Бабковым и Леонидом Мотылевым, 2004), «Чизил-Бич / На берегу» (2008), «Мечтатель» (2012), «Закон о детях» (2016), «В скорлупе» (2017) Иэна Макьюэна, «Прощай, Колумбус» Филипа Рота (2008), «Военный свет» Майкла Ондатже (с Олесей Качановой, 2019), «Библиотека утрат и находок» Федры Патрик (с Олесей Качановой, 2020), роман «День саранчи» и повесть «Подруга скорбящих» Натанаэла Уэста (1977), роман «И поджег этот дом» (1985) и повесть «Долгий марш» (1967) Уильяма Стайрона, роман «1984» (1989), сборник эссе (2003) и дневники (2019) Джорджа Оруэлла, роман «Макулатура» (1996) и рассказы (1995) Чарльза Буковски, повести «Паутина земли» и «Смерть – гордая сестра» Томаса Вулфа (1971), «Большой налет» (1988) и «106 тысяч за голову» (1992) Дэшила Хэммета, «Гей, на Запад!» и «Я забыл поехать в Испанию» Джима Гаррисона (2004), повесть «Завтрак у Тиффани» (1965), «Другие голоса, другие комнаты» (1993) и рассказы (2005) Трумена Капоте, рассказы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (2018), статьи и доклады Фердинанда Каннинга Скотта Шиллера (2003), пьесы «Луна для бездольных» Юджина О’Нила (2016), «По ком звонит звонок» (2016) и «Садовый сарай» (2017) Грэма Грина, пьесы «Американский бизон» (1997), «Гленгарри Глен Росс» (2013), «Романс» (2017) и курс лекций «О режиссуре кино» (2019) Дэвида Мэмета, воспоминания «Литературные вдовы России» Карла Проффера (2017) и др.

Лауреат премий: «ИЛ» (1990) за перевод романов «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера, (1993) – «Другие голоса, другие комнаты» Трумена Капоте, «Иллюминатор» (1997) – «Принц Вест-Эндский» Алана Ислера, «Малый Букер» (2001) – «Амстердам» Иэна Макьюэна, «Либерти» (2003) за вклад в русскоамериканскую культуру и развитие культурных связей между Россией и США, «Мастер» (2012) за переводы книг Сьюзен Сонтаг «О фотографии» и Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Обладатель почетного диплома критиков «зоИЛ», присуждаемого независимым журналистским жюри, за перевод романа Иэна Макьюэна «Чизил-Бич» (2008).

Паршивую книгу хорошо перевести нельзя…

– Когда вы только начинали переводить, какие-то переводчики были для вас примером?

– Вначале нет. Примеры появились позже, когда я стал осознанно читать переводы других и радоваться некоторым работам.

– Возвращаетесь ли вы к своим старым переводам – что-то переделать или просто перечитать?

– Боже упаси! Во-первых, неинтересно, а во-вторых, не думаю, что со временем человек становится лучше: техника улучшается, а энергии не прибавляется.

– Есть ли, по-вашему, понятие «старение перевода»?

– Конечно, есть, но стареют и сами книги. На семинарах в Литературном институте мы со студентами читали роман «1919» Дос Пассоса в переводе Стенича – перевод не устарел. Хотя в то время, когда Стенич работал над этим романом, трудно было узнать некоторые вещи – не было словаря сленга или словаря страноведения.

– Все книги устаревают или к гениальным это не относится?

– Это вечный вопрос. По-моему, устаревают не все книги. Скорее, устарел Диккенс, а не Софокл. Дос Пассос тоже, конечно, устарел, хотя в свое время он особенно на русском произвел огромное впечатление. А вот Шекспир, думаю, не устарел.

– Перевод – это вдохновение?

– Я не знаю, что это такое.

– Вы каждый день переводите?

– Да, если здоров, то почти ежедневно – или халтуру, или хорошую книгу. Не перевожу, только пока ищу новое произведение или работаю с редактором. Если хорошо относишься к книге, то все время заведен и вдохновения не надо. Стихи, наверное, надо писать по вдохновению. Не представляю, как переводить по вдохновению роман.

– Какие авторы оказались для вас наиболее трудными?

– Помню, как я мучился с переводом «Уайнсбурга» Шервуда Андерсена, хотя на вид он простой, а Фолкнера вроде переводить несложно, но это не значит легко. Мне довольно трудно переводить то, что Андрей Сергеев называл «регулярной прозой». Вначале нелегко было, например, поймать тон Шервуда Андерсена: он стал писать по-новому, гораздо проще, чем до него, снял слой литературщины. У него простодушие на грани придуривания и вместе с тем замечательно пойманная психология. Вообще, всегда, когда переводишь, потеешь, но это, пожалуй, единственный трудный случай.

– Какие свои работы вы считаете удачами?

– Про удачи я никогда не думаю, главное, чтобы стыдно не было. Я заканчиваю работу с фразой только тогда, когда мне за нее уже не стыдно, иногда радуешься, что выкрутился. Думаю, все мои переводы – удачи, иначе не понес бы их сдавать.

Но не считаю, что остальные должны так думать.

– А какие свои переводы вы больше всего любите?

– Любишь, пока переводишь, и не перевод свой, а автора. А что до воспоминаний, это зависит от того, как ты жил в то время, когда переводил. Помню, Уоррена я переводил, когда мне хорошо жилось, а Стайрона – когда вокруг болели и умирали, и, переводя, я отвлекался.

– Если бы вы составляли на свой вкус библиотеку мировой литературы, то какие авторы и книги были бы там?

– Библиотеку для других или для себя?

– Для других.

– Люди лучше знают, что им нужно. А в свою библиотеку включил бы, наверное, всех, кого положено: Софокла, «Апокалипсис», «Старшую Эдду», «Моби Дика», «Процесс», The Sound and the Fury – там, сколько помню, лучший женский образ в известной мне литературе. «Илиаду» не стал бы включать – очень длинная.

– А «Одиссею»?

– Наверное, тоже нет. Я их читал в пересказе. Включил бы в эту библиотеку Шекспира, Марло, Смоллетта, Клейста, Гамсуна… В разное время производят впечатление разные книги. Когда я был школьником, на меня большое впечатление произвел Бульвер-Литтон, сейчас я его, наверное, не смогу прочесть… Или Уэллс, Джек Лондон… Не знаю, включать ли их. Уэллса, наверное, надо.

– Эти фигуры для вас самые значимые?

– Может быть, раз они первые приходят на ум.

– А если бы вы составляли хрестоматию самых удачных переводов, чьи работы включили бы?

– Этот вопрос гораздо сложнее. О переводах с других иностранных, кроме английского, я судить не берусь. Если говорить об англоязычной литературе, я бы включил в эту хрестоматию переводы Дос Пассоса, сделанные Стеничем и Кашкиным, все произведения Хемингуэя, он переведен хорошо, в частности, это заслуга Калашниковой. Замечательные переводы Александровой и Лорие двух рассказов Вулфа. С романами Вулфа дело обстоит хуже, тут нужны молодая энергия и энтузиазм, и взрослая техника. Довольно хорошо переведены некоторые книги Грина. Включил бы туда «Моби Дика» в переводе Бернштейн. Всего не вспомнишь с ходу.

Мне легче вспомнить переводчиков, чьи работы произвели впечатление. Когда я был молодой и еще ничего не переводил, прочитал «Большие надежды» Диккенса в переводе Лорие и впервые понял, что такое хороший перевод. Харитонов замечательно перевел «Герцога», как и почти все остальное, что он перевел. Кузьминский прекрасно перевел Фаулза. Ленинградский переводчик Бошняк замечательно перевел несколько рассказов Данливи и свою половину «Деревушки». Хинкис замечательно перевел «Кентавра» Апдайка, хотя сама книга не производит ошеломляющего впечатления. Я читал начало перевода «Улисса», сделанного Хинкисом…

– «Улисса» переводить легче «Кентавра»?

– В «Улиссе» сложность с познаниями, а не с переводной технологией, которая там довольно проста, надо знать аллюзии, устройство Дублина… Франковский и Федоров хорошо переводили Пруста. Франковского почему-то считают буквалистом, мы со студентами разбирали его переводы, по-моему, это не так.

Перевод – занятие вторичное, это отраженный свет, паршивую книгу хорошо перевести нельзя, и на оценке перевода всегда сказывается оценка оригинала.

– Можно говорить о хороших переводчиках или только о хороших переводах?

– Конечно, можно говорить о хороших переводчиках, и сейчас это самый уместный разговор: море туфты, критерии снизились… Наверное, самое важное в переводе – насколько книга подходит переводчику и его касается. Так как перевод – это профессия, большинство людей переводили не то, что больше всего хотели и в советское время, и особенно сейчас. Раньше был идеологический пресс, а теперь денежный, и он хуже прежнего, во всяком случае, в отношении серьезной литературы. Раньше нового автора было легче протащить, сейчас практически невозможно, потому что не продашь.

– Это политика издателя.

– Раньше тоже все зависело от издателя, которым был генеральный секретарь и ЦК. Раньше редактор сидел и боялся: вдруг прогонят с работы. Теперь издатели разные, но все они по-прежнему зависят от денег и не хотят рисковать.

– На вас влияла атмосфера переводимого произведения?

– Конечно. Это влияние объяснить просто: с книгой ты живешь год или два, с этим автором тебе разговаривать интереснее, чем, предположим, со знакомыми. Естественно, ты сильно впитываешь атмосферу произведения, подпадаешь под его влияние. Это происходит не всегда.

– Получается, переводчик похож на актера, это своего рода губка?

– Я когда-то тоже так думал, сейчас в этом не так уверен. У актера больше возможностей, он должен сам себя показывать. У переводчика более скромная роль – сильно вылезать нельзя, если ты переводишь хорошего писателя, то он наверняка лучше тебя думает или пишет, ты должен быть незаметен. По большей части читатель переводчиком не интересуется, только если последний его сильно достал. У переводчика положение серединное – между актером и звукорежиссером (его никто не знает).

– Вы выпустили второй переводческий семинар в Литературном институте. Сколько в среднем переводчиков выходит после таких семинаров? Сколько способных будут потом переводить?

– Требуются две вещи: способности и желание заниматься этим делом. Способных в семинаре много – две трети. Хорошо, если переводить будут человека два. Ведь от некоторых вещей приходится отказываться. Например, от нормальных денег. Переводом будут заниматься «маньяки», остальных оттуда жизнь вытеснит.

– А вы где-то учились переводу? Ходили на семинары?

– Не учился. Один раз приходил в гости на «взрослый» семинар. Это был семинар под руководством Калашниковой и Лорие, куда ходили Бернштейн, Жукова, Беспалова, Муравьев, Архангельская, Харитонов, Зинде, заходил Ливергант… Они занимались там довольно долго. А я никогда не хотел, чтобы мои переводы разбирали.

– Этот семинар посещали уже сложившиеся люди?

– Да, готовые переводчики, чьи работы уже печатались.

– Можно научиться переводу или только профессиональным навыкам?

– Думаю, только навыкам. Человек должен любить свое дело и быть способным. На семинаре его научат только техническим штукам, до которых самостоятельно человек будет доходить дольше. До чего я дошел, то им сразу и говорю, и это сокращает им путь к счастью.

– Какие словари самые необходимые для переводчика с английского?

– Это зависит от уровня переводчика. Вообще, для начинающих нужны как минимум три словаря: трехтомный англорусский, словарь фразовых глаголов и фразеологический.

Когда человек хорошо знает язык, лучше пользоваться толковыми английскими словарями, такими как Oxford, Webster, Random House. Из них гораздо точнее понимаешь употребление слова. По-русски всегда получается приблизительный перевод. Недавно перевели словарь фразовых глаголов, но его лучше читать по-английски. Конечно, нужны словари сленга, Даля, поговорок, русский словарь синонимов, но такого нет, а те, что есть, слишком малы. Но все эти словари можно смотреть в библиотеке. А дома должны быть три основных.

– Кто ваши любимые русские писатели: классики, современные?

– Наверное, те, кого проходили в школе. Пушкин, Гоголь, Лесков, Тургенев, Лермонтов, Толстой.

– А Достоевский?

– Я его не люблю ни как человека, ни как мыслителя. Он на меня производит очень сильное впечатление, и после двух его книг я болел. Но мне не нравится психологическая распущенность, надрыв.

В XX веке много хороших авторов. Из прозы, наверное, на первом месте Платонов. Белый – замечательный прозаик, но в людях его многовато насекомого. Вообще, между войнами было не меньше десяти ярких писателей: расцвет, как в живописи, надежда – большое дело.

– А поэты?

– В ХX веке Хлебников, Мандельштам, Ходасевич, Заболоцкий, Бродский.

– Вы не переводили поэзию?

– Ну, строчек десять перевел. Я просто не понимаю, как это делать.

– Переложение поэзии сильно отличается от прозы?

– Я думаю, перевести поэзию почти невозможно. Если надо перевести четверостишие, я стараюсь попросить того, кто занимается этим профессионально: раньше обращался к Андрею Сергееву, сейчас – к Лене Кассировой. Я не понимаю, что в поэзии можно сохранить, а что – нет. Поэтические переводы редко превращаются в факт отечественной поэзии, перевод поэзии важен для познавательных целей. Думаю, поэт на три четверти зависит от слов, а не от мыслей.

Попробуйте вспомнить, когда переводное стихотворение вас потрясло. Оно может потрясти новым соображением или взглядом на мир – как, например, стихи Элиота, который, кстати, хорошо переведен. В прозе иначе: там в среднем можно перевести шестьдесят-семьдесят процентов, в исключительных случаях – восемьдесят-девяносто. Стихи при переводе теряют нитки, которые связывают их со своей культурой и отчасти языком. В прозе связь с языком гораздо меньше. В поэзии слова сдвинуты со своих мест, надо хорошо знать их окружение, ассоциации, тогда ты знаешь, насколько они сдвинуты со своего стандартного положения. Мне редко нравятся английские стихи, я нечасто получаю удовольствие от английской поэзии в оригинале, а от русской поэзии довольно часто.

– Сейчас есть интересные молодые переводчики?

– Совсем молодых не знаю, а вот из более старших – К узьминский, Дашевский, Мотылев… Вообще, когда говорят об упадке перевода и о бывшем некогда золотом веке, я не согласен. Какой упадок, когда помимо названных действуют или живы и могут действовать Харитонов, Муравьев, Беспалова, Суриц, Кан, Бошняк, Сорока, Бабков, Бернштейн, Богдановский, Кормильцев, Ливергант… Наверняка несколько человек я не назвал. Все они одаренные люди и вдобавок очень разные, более разные, чем хорошие переводчики прошлых поколений.

– Какая литература вам интересна?

– Современная литература слишком апеллирует к рацио. Познание мира невозможно без эмоционального опыта, это самообман. Постмодернизм я не понимаю, так же как качество перевода этой литературы. Поскольку я больше занимался американцами, то могу говорить о них. У них между войнами, начиная с 1920-х, было замечательное время, в которое сформировались пять-шесть мировых писателей: Фолкнер, Вулф, Стейнбек, Хемингуэй… В нашей литературе тоже было много замечательных лиц: Платонов, Пильняк, Бабель, Артем Веселый, Зощенко, Ильф и Петров, но не таких известных в мире, и эту литературу слишком быстро зарезали. Послевоенное американское поколение было слабее, они уже не производили такого же сильного впечатления – Сэлинджер, Мейлер, Капоте, Маламуд, а следующее поколение еще слабее. То есть золотой век, серебряный, бронзовый – сейчас, наверное, каменный.

– А современная американская литература вам неинтересна?

– Она не очень существенна, ей практически нечего сказать о жизни. Между войнами у людей был новый взгляд на мир, у послевоенных был большой опыт, а у нынешних – только техника. Последний, кто мне нравился из американских писателей, – Кеннеди. Что касается англичан, которым сейчас по 50–55, они большие мастера, но меня это за душу не берет, исключение, пожалуй, Найпол. Проза стала более рациональная, холодная, и получаешь от нее больше сведений, чем насущного знания. А как развлечение она не превосходит другие искусства и даже не искусства.

Май 2001 г.

В мирную эпоху выпадают мелкие испытания

– Что для вас страх?

– Специальных взглядов на страх у меня нет. Наверное, как и у других, когда страшно.

– Влиял ли страх на ваших знакомых, ломал ли характеры?

– Не знаю таких, которые изменились бы под влиянием страха. Мое поколение выросло в мирное время. Помню бомбежку в Москве, но страшно не было, я просто не понимал, что это страшно. После войны все боялись бандитов, «черных кошек» (помните «Место встречи изменить нельзя»?). Но для большинства это был страх мифологический. Я видел тех, кто был на войне или сидел, но они психически не изменились, стали, что ли, более осторожны в поведении, начали понимать, с чем имеют дело.

– Насколько эта тема интересует вас в искусстве?

– Специально не интересует, она неразрывно связана с жизнью. Когда вы читаете или смотрите трагедии Шекспира, вам страшно или нет? Вызывает страх «Вий» или «Страшная месть» Гоголя.

– Кто из тех авторов, кого вы переводили, наиболее ярко или необычно осветил эту тему? Может, вам запомнился какой-то образ, фраза?..

– Довольно страшный «Свет в августе» Фолкнера. Одна критикесса спросила меня: «Не страшно было его переводить?» Не страшно, я ведь предложения перевожу. Достаточно страшные «1984», «Над кукушкиным гнездом»… Но самое страшное из того, что я перевел, – это была повесть Уильяма Гасса «Мальчишка Педерсенов», она напечатана году в 1997 в «Иностранной литературе». Ее идея: неожиданное и необычное появление зла в жизни.

О страхе не говорится, но он материально представлен. Наверное, это самое близкое мне по этой теме. А вот «В опасности» Ричарда Хьюза, где речь идет о жутком урагане и людях на корабле, как раз о терпении, преодолении страха.

– Влиял ли как-то страх на ваши поступки, поведение?

– Не влиял. Опасения бывают. Вообще все зависит от того, насколько человек угодил в эпоху. В мирную эпоху выпадают мелкие испытания. У моей бывшей учительницы английского как-то взорвался телевизор, от этого сгорела вся квартира, она сама еле успела спастись. Я ей сочувствовал, говорю, как ужасно. А она блокаду пережила, с мужем кошку, кажется, съела, сын на войне погиб… Она говорит: «Могло быть и хуже, если бы я сама сгорела». В обычной жизни надо помнить, что всегда бывает что-то и пострашнее, как недавние события с заложниками…

Октябрь 2002 г.

Меру ты нутром чувствуешь…

– Вы преподаете в Литературном институте с 1992-го. Сколько у вас уже было выпусков?

– Не считал. Пять, наверное. Да, сейчас шестой. Впервые набрали 34 человека.

– Художественный перевод – это и мастерство, и ремесло. Студентов вы обучаете именно ремеслу и сокращаете им путь к переводческому счастью.

– Это небольшое счастье, конечно.

– Но раз люди приходят учиться, значит, для них это важно. Или для их родителей.

– Для части, так скажем, а часть просто хочет получить образование.

– Ну, возможно, но они выбрали этот путь. Какие советы вы им даете? Понятно, что все зависит от текста, но все равно: чего не нужно делать? Как не надо переводить?

– Как не нужно и нужно переводить – состоит из мелочей, из каких-то крошек, которые по ходу дела выясняются. А принципов никаких нет, просто каждый раз у тебя другая задача. Все эти постоянные разговоры: буквализм или свобода – для посторонних людей, для тех, кто переводом не занимается или занимается теоретически, у них своя почтенная профессия, но к нам это отношения не имеет. Потому что перевод должен быть и точный, и свободный.

А если всерьез, то прежде, чем берешься переводить, книгу надо дочитать до конца. Не только из-за того, понравится / не понравится. Надо тон понять: насколько он драматический, иронический – это нельзя понять по первым страницам. Некоторые люди начинают переводить, не прочтя книгу целиком. А тон укладывается, когда ты целиком прочел. На первых страницах очень мучаешься, чтобы тон нашелся правильный.

– Что вы имеете в виду под тоном? Можете примеры привести?

– Тон состоит из всего – о тношения к описываемому, лексики, ритма… У большинства писателей мелодии очень сильно отличаются. Можете сравнить Томаса Вулфа с Хемингуэем и увидите, что мотивчики совершенно разные. Но тон – это еще и лексический отбор. Примеров не могу привести. Во-первых, я не помню, во-вторых, ни один пример ничего не даст. Ты чувствуешь, что не надо много деепричастных оборотов, что можно обойтись сложносочиненным, и это диктует сама книга. Неважно, как по-английски это устроено, необязательно должны быть совпадения грамматические, в смысле синтаксиса. На английском, кстати, легче получается сложноподчиненное. Меру ты нутром чувствуешь, это не то что: здесь я не буду этого делать…

Тон – это и словарь, и ритм, и степень серьезности или насмешливости. Все это как бы приблизительно происходит, пока ты читаешь, а когда начинаешь руками делать, если повезет, тон можно быстро нащупать, но не всегда это получается сразу. Помню, одна студентка перевела первые три страницы Уоррена: ну никуда… Но как-то очень быстро через две страницы все пошло как надо. Первые страницы, пока не въедешь, обычно самые трудные.

– А еще о чем вы говорите студентам?

– Не надо переводить то, что тебе не подходит. Я понимаю, что может быть нищета и надо подработать, но в принципе эта работа выбирает из тебя соки, и лучше, чтобы они шли на то, что тебе нравится. Если книга точно поперек, за нее лучше не браться, все равно золотые горы на этом не заработаешь.

Никаких принципов нет, но иногда есть какие-то внутренние соображения. Помню, когда-то мне не хотелось, чтобы в переводе было много деепричастных оборотов, но это определяется, скорее, оригиналом, а не твоим желанием. Не будешь себе такую задачу ставить, когда Фолкнера переводишь: там дай бог просто выпутаться из длинной фразы. А вот у Довлатова, не думаю, что сильно много деепричастных оборотов.

– Довлатов ориентировался на стиль Хемингуэя…

– У Хемингуэя не такое все простое. Так считается, что у него только подлежащее и сказуемое: «Я пойду на войну», «Ты не пойдешь на войну». У него есть длинные и довольно корявые фразы, и очень неудобные, кстати, для перевода.

– А как вы относитесь к переводам кашкинцев и самого Ивана Кашкина?

– Мы читали Хемингуэя в переводе этих людей – Калашниковой и других, и к этому уже привыкаешь. Просто когда читаешь его в оригинале, кажется, это не совсем так. По-русски кажется все очень элементарно. У Хемингуэя довольно много юмора – он не то что корявый, а какой-то недопроявленный, все надо поймать, там сложно, довольно трудно тон найти правильный.

Если ты переводишь беллетристику, желательно в этот мир как-то влезть: увидеть картинку, если картинка описывается, участвовать самому в диалоге, если он происходит. Больше ничего нет. Свободу дает только то, что ты сам внутри книги. Но этого не требуется, когда переводишь нон-фикшен – там просто надо соображать, что человек сказал, и заботиться о том, чтобы это было понятно и по-русски.

– Вам интереснее беллетристика или нон-фикшен? Или все зависит от текста?

– Бывает беллетристика плохая, и ее неинтересно переводить, но если хорошая книжка, то я бы, конечно, предпочел беллетристику. А бывает, ничего хорошего нет, и переводишь нонфикшен, но тот, который тебе нравится, и это совсем не легче. Просто потому, что там могут быть понятия, которые в той культуре прижились, а у нас еще нет. Возьмите любой интернетовский текст: там полно непереваренных английских слов. Что-то из них потом приживется, что-то отомрет, что-то приобретет вид русских слов. У нас полно иностранных слов, которыми пользовались и Толстой, и Тургенев, и кто угодно, и они уже нормально сидят в русском языке – как русские. А сейчас все ускорилось, поскольку много областей, которые раньше писатели не затрагивали, и многое должно втаскиваться в словари.