Полная версия:

Этнокультурная история казаков. Часть III. Славянская надстройка. Книга 4

Ещё меньше, чем о рядовой казачьей массе, гетман Мазепа беспокоился об интересах украинских и литвинских крестьян. Как и прежде, они не приобрели гражданских прав и оставались на положении полузакрепощённых «подданных» под властью новых старшинских панов. Попав сюда по воле польских магнатов, они уже сто лет составляли многочисленное население сёл и слобод, часто жили сообща с казаками и роднились с ними. Но, несмотря на то, что между ними назревали отчётливые процессы слияния, а основная речь казаков всё более удалялась от форм, господствовавших в Великом княжестве Литовском и приобретала звучание украинской, взаимной связи между теми и другими не нарождалось. Днепровские казаки признавали в украинцах и литвинах людей «иного рода» и относились к ним не ближе, чем донцы к своим иногородним.

* * *

Как кандидат в единые гетманы обоих берегов Днепра, правобережный атаман Семён Палий для Мазепы был более чем реальной угрозой. Он опирался на рядовых казаков, на крестьян, которых «переводил в казаки», на мещан, был тесно связан с православным духовенством и финансово поддерживал его. Коронный гетман польской короны Потоцкий предупреждал шляхту, что «Палий пытается идти следами Хмельницкого и зажигает факел холопской войны».

И Семён Палий действительно зажёг этот факел – на Правобережье началось антипольское восстание. Незадолго перед этим польский Сейм вынес решение об уничтожении казачества – польская элита почему-то любила по несколько раз «наступать на одни и те же грабли». Правобережным полковникам приказали распустить казаков. Когда чиновники польского польного гетмана Яблоновского явились в Фастов с этим приказом, Семён Палий отказался его выполнять. «Я поселился в вольной Украине, и Речи Посполитой нет никакого дела до этого края. Только я, настоящий казак и вождь казацкого народа, имею право командовать тут» – ответил послам атаман. Началась новая война.

В сентябре 1700 года казаки Палия разгромили пятитысячную польскую армию, попытавшуюся осадить Фастов. Палий создавал армию казаков Правобережья, советовался с запорожцами, посылал гонцов на Левобережье. По всему правому берегу Днепра начались крестьянские восстания. Палия полностью поддержал и «назначенный-выбранный» поляками гетман С. Самусь.

Казаки Палия и Самуся двинулись на Белую Церковь, польскую опору на правом берегу Днепра. Разбив польский арьергард под Бердичевом, казаки за неделю взяли Белую Церковь, потом Немиров. Уже началась Северная русско-шведская война – на территорию Речи Посполитой вошёл с армией шведский король Карл XII, преследуя саксонского курфюрста и выборного польского короля Августа, союзника Петра I, который дважды вызывал к себе полки Ивана Мазепы.

Весной 1704 года 50.000 казаков Мазепы перешли на правый берег Днепра. Задача, поставленная гетману Петром I, была дополнена самим Мазепой, решившим присоединить Правобережье к своей Гетманщине. Мазепа быстро занял Киевщину и Волынь и устроил штаб-квартиру в Бердичеве. Ему необходимо было бы для успеха договориться и объединиться с народным героем Палием, но Мазепа этого не сделал, совершив стратегическую ошибку, – именно такие ошибки меняют судьбы правителей и государств.

Гетман-аристократ и полковник-демократ не объединились – люди Мазепы арестовали Палия, который был отправлен в Батурин, оттуда в Москву, а затем выслан в Сибирь. Иван Мазепа, не веривший в опору на простых казаков, на народ, за четыре года до Полтавской битвы сделал очень много для того, чтобы её проиграть. Гетман стремительно терял доверие казачества, а Семён Палий стал героем поэм и романов, народных песен и баллад.

В условиях Северной войны и полной реорганизации российской армии Пётр I требовал от днепровских казаков биться за интересы России со шведами в Ливонии, Литве, Центральной Польше – потери казацких полков в боях с лучшей европейской армией доходили до 70% личного состава. Пётр I ставил во главе казаков немецких и русских командиров, часто использовавших казаков как пушечное мясо. Впрочем, так относились «птенцы гнезда Петрова» ко всем солдатам.

К 1706 году Россия осталась без союзников, разбитых Карлом XII. Мазепа получил приказ строить укрепления на Днепре. Сами московские войска строили новую крепость в Киеве, местное население нищало, отдавая на нужды Северной войны продовольствие, фураж, коней, скот.

И вот до гетмана дошёл слух о том, что Пётр собирается «отменить казачество» и отдать Украину князю А. Меншикову. Казацкие полковники Горленко и Апостол писали Мазепе: «Все мы за душу Хмельницкого Бога молим, за то, чтобы он вызволил Украину из-под польского ярма, а твою душу и кости дети наши проклянут, если ты оставишь казаков в такой неволе».

III. Казаки Сибири

Очень наглядно политика «большевика на троне» – Петра I – в отношении казачества проявилась в малолюдном Забайкалье, где его этническим экспериментам некому было сопротивляться. В Сибири, где ещё буквально несколько лет назад правительством России проводилась политика, направленная на ограждение и сохранение этнической самобытности казачества, теперь велась совершенно иная, противоположная линия – на растворение и ассимиляцию немногочисленных казаков в море окружающих их этносов.

29 августа 1689 года полномочным послом Ф. А. Головиным был заключён Нерчинский договор с китайцами, определивший границу Забайкалья. К концу века определилась и граница с Монголией. От освоения новых земель казаки переходят к охране русских государственных рубежей. Одновременно им приходилось заниматься сельскохозяйственным освоением забайкальской земли. Таким образом, начинал складываться особый казачий уклад жизни казаков, ставших сибирскими воинами-пограничниками и землепашцами одновременно. Казаки представляли особый пласт общества с собственными традициями в материальной и духовной культуре. Однако этому вскоре пришёл конец.

В феврале 1690 года Ф. А. Головин, покидая Забайкалье, оставил в Удинске 835 служилых людей. Указ об увеличении гарнизона Удинска до 1.000 человек он получил ещё в начале августа 1689 года, но исполнить его «за малолюдством в даурских и байкальских острогах» смог лишь частично. Так, бывшие с ним набранные в Сибири 2 полка были обращены в казацкую службу в Нерчинск, Селенгинск и Удинск.

Отметим, что ещё почти за два десятилетия до подавления Булавинского восстания на Дону, после которого у Петра I оказались полностью развязаны руки в отношении казачества, царь уже приступил к политике, направленной на массированное размывание этнической составляющей казаков. Так что те, кто заявляет, что не будь Булавина, не было бы и террора в отношении казаков, просто не хотят считаться с фактами. Наиболее успешно царские этнические эксперименты над казаками могли тогда проходить в отдалённых местах царства, с редким казачьим населением – в Сибири. И они проходили. Потому-то сибирское казачество уже в конце XVII века, ещё до официального превращения народа в сословие, стало всё более и более включать в свой состав не только русских крестьян, но и бурятов, тунгусов, якутов… Бесцеремонно обращаясь с традиционной верой населения Руси (во время Северной войны Пётр приказал поснимать в монастырях колокола и переплавить их в пушки), ещё менее «большевик на троне» считал нужным считаться со статусом казаков в качестве народа «воинов Христовых». После его правления отличительной особенностью забайкальских казаков стало то, что наряду с православием часть из них (преимущественно бурятского происхождения) исповедовала ламаизм.

До конца XVII века отряды казаков в Забайкалье формировались из присылавшихся на временную службу из других регионов Сибири (преимущественно из Енисейска) казаков-«годовальщиков», а также из привлекавшихся к «государевой службе» «гулящих» и «промышленных» людей. В начале XVIII века было решено набирать на казачью службу представителей неподатного сословия, то есть служилых людей, крещёных («новокрещёнов») бурят и эвенков, а иногда русских крестьян и посадских.

После подписания Нерчинского договора Удинский острог стал прикрывать от наступлений кочевников с юга и запада долину реки Уды, по которой пролегал главный путь в Нерчинский край. В конце XVII – начале XVIII веков этот путь шёл по Ангаре, Байкалу, Селенге до Удинска, далее – по реке Уда до Еравнинских озёр, оттуда по рекам Читинке и Шилке в город Нерчинск, который в начале был центром торговли с Китаем. Удинск стал главным местом хранения товаров и формирования караванов, отправлявшихся в Нерчинск.

В 1692 году отряд казаков и служилых людей полковника Многогрешного разгромил боевые отряды Тубинского княжества на реке Тубе.

В 1697 году казаки ставят острог на реке Абакан, на Заячьем острове. В начале XVIII века в Забайкалье появляются первые пограничные караулы, в которых казаки несли службу по охране границы Российской империи. Первоначально было создано 25 караулов вдоль границы, тянувшейся на две тысячи вёрст, с промежутками от 100 до 200 вёрст между ними.

В 1697 году Владимир Атласов с отрядом из 60 казаков организовал экспедицию из Анадырского острога на Камчатку. Поход был трудным, с боями. Но отряд добрался до реки Камчатки, поставил несколько острогов и объясачил местные племена.

В 1704 году пятидесятник Василий Колесов совершил с Камчатки плавание на Курилы, приведя их «под государеву руку». Но сохранялись и старые проблемы: на Южную Сибирь не прекращались набеги казахов, в верховья Енисея вторгались восточные калмыки и их союзники.

* * *

Татарское служилое сословие «йомышлы» благодаря Петру I так же, как и буряты в среде казаков-забайкальцев, стало одним из весомых компонентов многонационального и пёстрого по своему происхождению и составу сибирского казачества. Несмотря на своё достаточно обособленное положение в системе сибирского служилого сословия, оно переживало в развитии и формировании те же этапы, что и в целом сибирское казачество. Эти этапы были связаны с общим ходом исторических событий и укреплением центральной власти в Сибири, стремящейся к интеграции казачества в государственную систему Российской империи.

Определяющим моментом в нивелировании прежней ханской элиты Сибири явилось уравнивание её в правах с русским служилым населением и официальное включение в казачий состав. Тобольский татарский «казачий» полк был сформирован в 1700 году и просуществовал до 1869 года. С самого основания полка головой всех служилых татар был назначен Авазбакей Кульмаметев, возглавивший именитую династию татарских голов. Активная политика клана Кульмаметевых, стремящихся сосредоточить всю власть над татарским населением в своих руках и устраняющих возможных конкурентов, органично вплеталась в общую политику русского государства. Изначально Кульмаметевы были наделены Петром I огромными правами и полномочиями, но, вероятно, чувствуя скорую утрату своей необходимости в связи с усилением позиций центральной власти в Сибири, Кульмаметевы всеми возможными путями стремились упрочить свои богатства и увеличить земельные владения.

Глава 10. Восстание атамана Булавина

и расправа с казаками

(октябрь 1706 – апрель 1709 гг.)

Скажи мне кудесник, любимец богов,

Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,

Могильной засыплюсь землёю?

«Песнь о Вещем Олеге»,слова А. С. ПушкинаI. Расправа с Доном

Война атамана Кондратия Булавина с империей Петра I стала одной из самых героических и в то же время заведомо обречённых на поражение освободительных эпопей казацкого народа. Военный потенциал даже объединённых казацких Войск (Запорожского, Донского, Яицкого, Терского) был несопоставим с мощью колоссальной военной машины империи, поставившей себе на службу профессионализм немецких офицеров и неисчерпаемую русскую крестьянскую массу, мобилизованную в рекруты.

Пётр I знал о казачьих настроениях. При этом царь, занятый войной, имел превратные сведения о положении дел на Дону. В 1707 году он показал, что не намерен считаться ни с казачьими правами, ни с казачьими обыкновениями, ни с договорами своих предков. В июле 1707 года неистовый Пётр I своим именным указом направил на Дон карательный отряд во главе с полковником Юрием Долгоруким с поручением выловить всех «новоприходцев», не проживших там 20-ти лет, с тем, чтобы отправить их на старые места и по новостройкам. Для всех и каждого на Дону стало ясно, что российское правительство перешло к прямому вмешательству во внутренние дела Войска Донского, к насильственному возвращению беглых.

В царскую армию донские казаки выставили 26 полков (около 15 тысяч боеспособных воинов) и потому на Дону оставалось мало казаков, готовых защищать казачьи вольности. Долгорукому предоставлялся полный простор действовать по своему усмотрению.

Драгунский полк Долгорукого в начале сентября 1707 года выступил на Верхний Дон. Вскоре отряд разделился на четыре группы: одна из них под командованием А. Плохова вела розыск от Черкасска до Паншина, другая – капитана Н. С. Тенебекова – по Хопру, третья – капитана С. С. Хворова – по Бузулуку и Медведице. Сам Долгорукий шёл по Северскому Донцу. Царские мытари неистовствовали: при малейшем сомнении любой казак заносился в списки беглых, которых «бивши батогами жесточе, высылали на Русь».

Войсковой атаман Лукьян Максимов и другие старшины не решились открыто протестовать против такого грубого вторжения. Они позволили Долгорукову пройти по городкам для розыска подданных русского царя. При сыске беглых деятельное участие принимал старшина Ефрем Петров, посланный в помощь Долгорукому войсковым атаманом и старшинами, преданными Москве. Князь в короткое время разорил и сжёг многие казачьи городки, заковал в цепи только в 8 казачьих юртах до 3 тысяч беглых и малороссийских черкасов, бывших раньше свободными. В том числе многих старожилов, принятых в казачьи общины и ходивших с казаками во многие походы, он отправил под стражей в Россию.

Уверенные в своих силах, и сам князь, и его подчинённые стали наводить на Дону новые московские порядки. В письме на Кубань казаки жаловались пребывавшим там своим старообрядцам: «Стали было бороды и усы брить, так и веру христианскую переменять […]. И как он, князь со старшинами, для розыску и высылки русских людей поехали по Дону, и по всем рекам послали от себя начальных людей, а сам он, князь с нашим старшиною, с Ефремом Петровым с товарищи, многолюдством поехали по Северскому Донцу, по городкам, и они, князь со старшинами, будучи в городках, и многих старожилых казаков кнутом били, губы и носы резали и младенцев по деревьям вешали и многие станицы огнём выжгли, также женска полу и девичья брали к себе для блудного помышления на постели и часовни все со святыней выжгли».

Весть о таких действиях князя быстро облетела весь Дон и отозвалась в донских полках, бывших в русской армии. Чаша терпения в казачестве переполнилась. «То ли мы заслужили у царя-батюшки?», – грустно кивали седыми головами закалённые в боях старики. Молодые точили дедовские шашки и лили пули. Хопёр и Медведица от гнева дрожали.

Атаман Бахмутского городка Кондратий Афанасьевич Булавин, уроженец станицы Трёхизбянской, бросился туда. Здесь он встретился с атаманом Есауловской станицы Игнатием Некрасовым. Карательное поведение русского воинства вызвало всеобщее возмущение на Дону. В первых числах октября 1707 года более 250 казацких старшин и казаков собрались в Ореховом Буераке в трёх верстах от Новоайдарского городка. Они собрались сюда по призыву атамана Булавина. «Общий для всех рек Войсковой Совет» решил обороняться, защитить честь казачью и убить Долгорукова.

В ночь на 9 октября 1707 года булавинцы напали на отряд Долгорукого, находившийся на постое в станице Шульгинской на реке Айдаре, притоке Северского Донца. Полковник, как казаки и запланировали, был убит, «многих солдат и казаков скурвых (предавшихся Москве) побили до смерти». Казацкие старшины из Черкасска Петров и Саламата, бывшие в отряде Долгорукого на положении титулованных коллаборационистов, – «в одних рубашках, выскоча, едва ушли».

Почти поголовно были истреблены и другие карательные отряды, переписывавшие «беглых холопей» по Дону, Хопру, Медведице и Бузулуку. Важно отметить, что выступление Булавина сразу же приобрело характер национального восстания: казаки с особой беспощадностью расправлялись с теми казацкими коллаборационистами, которых подозревали в потворстве московитам. Так были убиты войсковые старшины И. Кваша, В. Иванов, Ф. Сафонов, станичные атаманы Ф. Дмитриев и П. Никифоров.

События в станице Шульгинской, последующее истребление царских карателей повсюду всколыхнули донское казачество: равнодушных не было, все понимали, что «сию конфузию» кровожадный русский царь просто так не простит.

Однако действия булавинцев неоднозначно были восприняты на Нижнем Дону в среде богатой промосковской старшины, контролировавшей политические настроения в Черкасске, столице Войска Донского. Немногие старые атаманы, такие, например, как Иван Зерщиков, почти открыто радовались успехам Булавина. Последовательные сторонники тесного союза с Россией – А. Савельев, Н. Саламата, И. Машлыченко и другие, напротив, всячески агитировали против повстанцев. Войсковой атаман Лукьян Максимов, хотя и тщетно, в своих грамотах старался уверить восставших в пагубности затеянного Булавиным дела.

В конечном счёте, политическая позиция коллаборационистов победила. Крупные центры казачества – Закотный городок, Осинова Лука, Старый Айдар, Кобанский городок, Краснянская станица – отказались от поддержки булавинцев. Азовский губернатор И. А. Толстой сообщал Петру I: «А из казацких городков, которые по реке Дону, при нём, Булавине, нет ни одного человека».

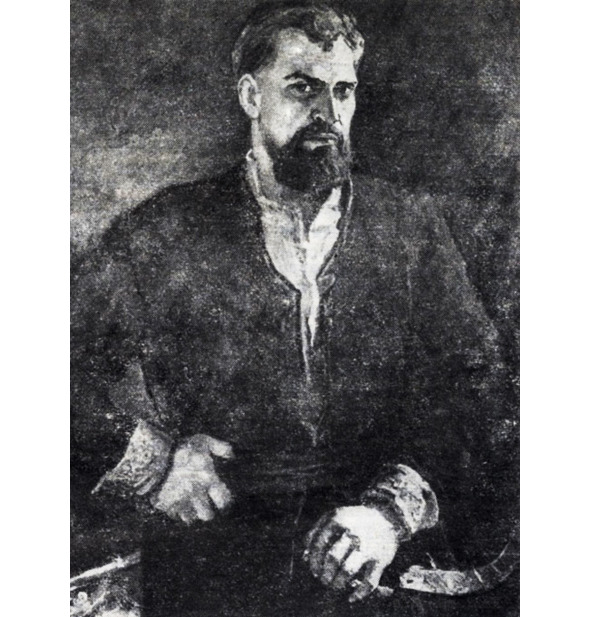

Атаман Кондратий Афанасьевич Булавин

Однако на самом деле у Булавина было уже до 20 тысяч преданных ему людей. Он намеревался уже идти на Москву. Брожение быстро пронеслось по всем городам тогдашней Южной России. Все знали, что боярам, приказным и сборщикам податей пощады не будет. В Тамбовском и Козловском уездах и близ Тулы мятежные шайки жгли деревни и принуждали жителей к восстанию.

Под нажимом «промосковской партии» войсковой атаман Лукьян Максимов стал действовать решительнее. Малый Круг старшины в Черкасске поручил Максимову «примучить» булавинцев, не дожидаясь прихода на Дон регулярных российских войск. Низовые казаки, «прикормленники» центральной власти на Дону, стали на сторону войскового атамана. Атаманское войско 18 октября 1707 года настигло повстанческий отряд Булавина на реке Айдар близ Закотненского городка. Произошёл жаркий бой с применением артиллерии. Атаманское войско, как лучше вооружённое и дисциплинированное, одержало верх над булавинцами. С немногими сторонниками Булавину удалось скрыться от преследования в близлежащем лесу. С повстанцами, взятыми в плен, по приказу атамана Максимова поступили жёстко: десять человек, есаулов и сотников, повесили по деревьям за ноги, 130 повстанцам «носы резали», а остальных «кого де захватили, послали в иные украинные городы». Часть пленных вместе со старшиной Ефремом Петровым отослали в Москву, где они и были казнены.

Донская старшина поспешила заверить петровскую администрацию, что «воровство Кондрата Булавина они искоренили и почело быть во всех казацких городках смирно».

Москва отреагировала привычным методом: «за верные службы» старшине и низовым казакам выдали крупное денежное жалование – 10.000 рублей (русский конь в то время стоил 2 рубля, крымско-татарский – около 10). Особое вознаграждение в размере 200 рублей получил калмыцкий князёк Батыр, отряд которого принял самое деятельное участие в финальном бое с булавинцами.

* * *

Царь считал этот мятеж уже оконченным и стал следить за движением шведской армии, быстро перешедшей в конце этого года Вислу и двинувшейся на Гродно. Пётр едва успел убежать от неё в Вильну.

Но не таков был Булавин. Оставив на Дону своих приверженцев формировать настоящую армию, в конце ноября 1707 года он с ближними соратниками прибыл в Запорожскую Сечь. Атаман попытался учесть крупнейшую политическую ошибку Степана Разина, который начал масштабную войну с Московией, не заручившись прямой военной поддержкой запорожцев.

20 декабря 1707 года на Сечи была созвана Рада. Запорожцам зачитали письмо Булавина, в котором он просил сечевиков присоединиться «к возмущению бунта в великороссийских городах». Одновременно атаман просил содействия Сечи в официальном запросе к крымскому хану «о вспоможении войска для разорения великороссийских городов».

Предлагался, таким образом, потенциально очень мощный военно-политический пакт, который объединял бы против петровской России Войско Донское, Запорожскую Сечь и Крымское ханство, вассала Оттоманской империи. Если бы этот пакт из благопожелания стал реальностью, а объединённое войско казацко-татарской коалиции вторглось бы в Россию, то результат «неистовых петровских реформ», и были бы они вообще, никто не сможет спрогнозировать.

Булавинский призыв нашёл категорическую поддержку у массы рядовых запорожцев, но очень настороженное отношение казацкой старшины, связанной тесными узами с гетманом Мазепой, в то время верного союзника Петра I. На Раде присутствовали и представители царской администрации, по просьбе которых кошевой атаман Запорожья Тарас Финенко зачитал грамоту с требованием Петра I выдать «донского бунтовщика».

Запорожцы с негодованием отвергли московитские требования: «В Войску Запорожском никогда такого не бывало, дабы таковых людей, бунтовщиков или разбойников, выдавано было».

Воинский пыл запорожцев, столь жгуче горячий в конце ХVI века, успел, однако, сильно подостыть к концу века ХVII: кошевому Финенко в итоге удалось убедить запорожцев подождать с окончательным решением вопроса о походе в Россию до весны – «когда дороги подсохнут».

Но сторонники Булавина в среде сечевиков не смирились с этим решением и в феврале 1708 года добились созыва новой Рады. На ней с атаманства был снят кошевой Финенко. «Товариство», выслушав доводы Булавина, дало позволение всем желающим идти с ним. Вместе с тем официально Запорожская Сечь в войну с петровской Россией не вступила. От требования царя поймать Булавина и выдать его ему, гетман Мазепа, будучи и сам не уверен, на чьей стороне будет перевес, на стороне ли царя или короля Карла, под благовидным предлогом уклонился и пропустил Булавина с запорожскими и многими днепровскими казаками обратно на Дон.

В марте 1708 года Кондратий Булавин прибыл в Пристанский городок на Хопре. С ним вместе пришло 1.500 днепровских казаков. Из станицы Пристанской Булавин разослал призыв к «старым лучшим казакам» собраться к нему на Круг: «Ведаете сами, молодцы, – писал он, – как деды ваши и отцы положили и в чём вы породились; прежде сего Старое Поле крепко было и держалось, а ныне же злые люди Старое Поле перевели и ни во что почли и чтоб вам Старое Поле не истерять. А мне, Булавину, запорожские казаки слово дали и Белгородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут или кто в десятки не поверстается и тому казаку будет смертная казнь».

В Пристанский городок съехались видные вожди казацких повстанцев: полковники Леонтий Хохлач, Игнат Некрасов, Никита Голый и другие, которые в его отсутствие сорганизовали значительную армию, в которой было немало и русских беглецов. Прибыл и главный военный предводитель восставших, атаман Семён Драный, полководческие качества которого враги оценивали куда выше военного таланта самого Булавина. На состоявшемся Круге было принято решение идти вначале на Черкасск «для истребления скурвых старшин», которые «продали реку». Называлась и сумма сделки царской администрации с войсковым атаманом Лукьяном Максимовым – 7.000 рублей – за удержание казаков Нижнего Дона от поддержки Булавина.

Боясь за крепости Азов и Троицкую, царь сам порывался стать во главе войск против Булавина, чтобы «истребить сей огонь и себя от таких оглядок вольными в сей (шведской) войне учинить», но присутствие его в армии становилось день ото дня необходимей. К счастью Петра, события на Дону развернулись скорей, чем он ожидал.

Со всеми наличными силами повстанцы двинулись с верховьев Дона и Медведицы к Черкасску. Главным предводителем был избран Булавин.

Вождь «промосковской» партии атаман Максимов, в свою очередь, не дремал. Отмобилизовав низовых казаков, он соединился с русским отрядом полковника Васильева из Азова и конным корпусом калмыков. 9 апреля 1708 года выше Паншина городка на реке Лисковатке войско повстанцев сошлось с войском Максимова.