Полная версия:

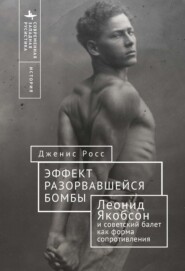

Эффект разорвавшейся бомбы. Леонид Якобсон и советский балет как форма сопротивления

Вскоре Совет Народных Комиссаров проголосовал за решение Ленина [Swift 1968: 37–38]. Нет ничего удивительного, что искусство, исполнявшееся на театральных подмостках, посчитали «нужным только для пропаганды» [Swift 1968: 34]. Это следовало из самого заявления Ленина, в котором он разъяснял, что отныне режим, а не художник, должен и будет определять развитие искусства [Treadgold 1973].

В 1917 году русский балет стал советским балетом, и это официально закрепило взаимосвязь государственной повестки и культурных институций, а также упрочило связи этих институций с балетом. Мариинский театр также изменил название и стал в 1920 году Государственным академическим театром оперы и балета (ГАТОВ), а затем, после того как в 1934 году по приказу Сталина был убит большевистский лидер С. М. Киров, получил его имя. При этом Большой театр сохранил свое изначальное название.

Поскольку балет имел дело не с текстом, а с движением, он считался особенно доступным на тот момент в большинстве своем неграмотной советской публике. Литература тоже должна была стать «понятной миллионам». Такова была идеальная цель, поставленная перед литературой ЦК РКП(б) и изложенная в постановлении «О политике партии в области художественной литературы» [Суриц 1979: 334]. При этом считалось, что понять балет могут все. Государственный академический театр оперы и балета, равно как и Большой театр, всегда оставались открыты. Спектакли в них не прекращались ни во время революции, ни во время Гражданской войны. Танцовщики выступали в неотапливаемых, но переполненных залах в знак солидарности с массами.

Заявление Ленина о том, что театр должен предоставлять рабочим досуг, шло вразрез с желанием балетмейстеров-экспериментаторов привнести на сцену некоторое напряжение, столкновение разных точек зрения, заставить зрителей волноваться, вместо того чтобы дать им обезболивающее. Как объясняет русский историк танца Е. Я. Суриц:

Искусство первых послереволюционных лет тяготело к обобщению, к гиперболе, к исключительности чувств, ситуаций, характеров. Образ мог возвыситься до символа, мог опуститься до пределов натуральности, где, казалось, уже не оставалось места искусству <…> Заниматься психологическим анализом, взвешивать pro et contra было так же некогда, как раздумывать над тем, полностью ли виноват обвиненный и до конца ли прав обвинитель [Суриц 1979: 334].

Суриц объясняет это тем, что у людей в целом было мало опыта взаимодействия с искусством. Ожидалось, что они сначала увидят шедевры прошлого, а затем используют этот опыт как основу для понимания современных, новаторских произведений. Лозунг «учиться у классиков» стал популярен в литературе конца 1920-х годов, а затем распространился на театр и, наконец, на танец [Souritz 1990: 334–335].

Удивительно, что отношение к балету как к форме отдыха от борьбы и труда не поменялось при переходе власти от Ленина к Сталину, затем к Хрущеву, и так вплоть до Горбачева. К концу 1930-х годов и советская власть, и Якобсон видели в танце важное средство выражения взглядов. Однако у них были совершенно разные взгляды на то, кто должен это выражение контролировать. Исследователь российской истории Роберт Конквест называет правление Сталина «наследием террора», и это лучше всего описывает глубину уровня контроля и сценариев поведения, пронизывавших общество того времени. В то время как Якобсон считал сцену пространством для создания сложных будоражащих образов, подспудно критикующих государственную доктрину искусства, советская власть считала театральную сцену местом, где утверждалась социальная эффективность «культа личности» и его пирамидальной структуры – «множество маленьких Сталиных». «Население привыкло к молчанию и повиновению, к страху и подчинению, – отмечает Конквест, описывая первые десятилетия правления коммунистов. – Машина была запущена, и теперь она двигалась сама по себе». О репрессиях 1936–1938 годов он пишет: «Страну сломили и заставили замолчать с помощью одной масштабной операции, после чего достаточно было точечных репрессий» [Conquest 2008: 447].

На фоне этого просчитанного контроля через страх балетные спектакли оказывали своеобразное воздействие. Хрущев в своих мемуарах отмечает, что всякий раз, когда высшие чины Кремля появлялись в ложе Большого театра, это означало, что назревает политический кризис. Так, в своих воспоминаниях он пишет о том времени, когда партийное руководство собиралось обвинить и сбросить старшего товарища Л. П. Берию:

Особенно острый этап кризиса длился шесть-семь дней. Чтобы как-то смягчить обстановку, я предложил членам советского руководства: «Сходим, товарищи, в Большой театр. Сейчас в мире напряженная обстановка, а мы появимся в театре. Наш народ и иностранцы будут это видеть, и это станет действовать успокаивающе. Если Хрущев и другие лидеры сидят в театре в такое время, то можно спокойно спать». Но сами-то мы очень тогда беспокоились [Хрущев 2016,2:670].

Таким образом, обыкновенный, казалось бы, факт посещения балетного спектакля становился глубоко символическим жестом. Как пишет Орландо Файджес, «в первые дни революции Лев Троцкий предсказывал, что кино будет конкурировать с церковью и трактиром: оно понравится молодому обществу, которое, как ребенок, формируется в игре» [Figes 2002: 452].

Театр использовался в то время в качестве способа заявить о том, что все в порядке, он был пространством, где создавались образы не существующего в реальности благополучия. Сцена и была тем местом, где эти образы появлялись. Но искусство оказалось вовсе не управляемой игровой активностью, оно не было поставленным спектаклем, и его оказалось не так просто «переписать», даже если оно, как спектакль, обладало большим общественным потенциалом.

Невозвращенцы

Однако проблемы возникали не только с тем, что ставили на советской сцене. Власти все время приходилось бояться, что звезды Кировского и Большого театров покинут свою сцену и сбегут на Запад. В то время как сцена превратилась в культурное ядро тоталитарного государства, всякая попытка покинуть ее тотчас превращалась в попытку сбежать из Советского Союза. Но Якобсон, несмотря на все трудности, никогда не хотел уехать из страны. Наоборот, он работал, стараясь раскрыть в балетах то, что кенийский ученый Нгуги Ва Тхионго совсем в другом контексте называл деколонизированным мышлением. В случае Якобсона задача заключалась в том, чтобы вывести из тоталитарной системы тело и превратить сцену в пространство культурных и эстетических возможностей. У балетмейстера были более и менее удачные попытки осуществить свое намерение. Иногда у него получалось, и балет на какое-то время давал танцовщикам возможность выразить на сцене что-то новое и серьезное. Иногда он терпел неудачу, поскольку его прорывы оказывались кратковременными и частичными. И все же Якобсон был не единственным, кто стоял в стороне от традиционного советского балета. Были те, кто стоял особняком в силу социальных различий: грузинский танцовщик и хореограф В. М. Чабукиани, Константин Сергеев (он, как и Якобсон, поздно занялся хореографией, и его, так же как и Якобсона, обвинял в формализме И. Д. Бельский). Однако никто из них не боролся с властью посредством своего искусства с таким отчаянием, как это делал Якобсон. Все его произведения проходили проверку должностными лицами и комитетами, которые, в свою очередь, отчитывались перед худсоветом, существовавшим при каждом театре. Нужно было получить разрешение на постановку, на костюмы, партитуру, декорации, а главное – было необходимо одобрить хореографию. С каждым новым произведением Якобсону снова и снова приходилось проходить весь этот процесс, спорить, доказывать.

Когда в 1974 году Барышников отказался возвращаться в Советский Союз из Торонто, его гастрольным номером был именно «Вестрис», тот самый балет, который помог ему ранее выиграть международный конкурс[37]. Барышников вывез хореографию балета в своей голове, подобно тому как иностранцы вывозили из страны советский самиздат. Но партитура к этому соло по-прежнему оставалась в Союзе. Через несколько месяцев, получив место в американском театре, Барышников захотел станцевать «Вестриса», и тогда танцевальный критик Патриция Барнс чудом отыскала пиратскую запись музыки, сделанную каким-то неизвестным балетоманом во время гастролей Кировского театра в Лондоне в 1970 году[38]. Таким образом «Вестрис» возродился и стал не просто первым сольным номером Барышникова на Западе, но и возможностью для хореографии Якобсона быть представленной за пределами железного занавеса, в то время как сам балетмейстер оставался внутри страны. «Многие спрашивали тогда: “Что это за хореограф? Почему мы ничего о нем не знаем?”» – вспоминал Барышников восторженные отклики после того, как станцевал «Вестриса» на Западе[39].

Хотя об этом не принято было говорить, но советская власть всегда пыталась защитить свою хореографию. Когда в конце 1980-х годов вдова Якобсона подала документы на выезд из СССР, одной из причин отказа было опасение, что она увезет в своей памяти советскую хореографию и восстановит ее за границей. С появлением невозвращенцев возник спрос на стукачей, к танцовщикам были приставлены специальные лица, следившие за тем, чтобы те не сбежали [Alovert 1984: 9]. Наказание за побег было молниеносным. Невозвращенца тут же лишали возможности общаться с теми, кто остался в стране. Это было своего рода местью: наказание и для того, кто сбежал, и для тех, кто остался.

Исследование политики и лексикона, связанных со сбежавшими из СССР во время холодной войны танцовщиками, может дать нам новое понимание символической силы тела в балете. Из всех сотен беженцев западные СМИ прославляли только горстку артистов, бросивших Кировский и Большой театры, а у себя на родине они, в свою очередь, были вычеркнуты из истории искусства. Слово «дезертир» обычно означает человека, отказавшегося от своей страны на войне, но если речь шла о танцовщиках, то говорили прежде всего о дезертирстве из той или иной балетной труппы, а не из государства. «Барышников дезертировал из Кировского театра» – это говорилось так, словно бегство из театра было более серьезным проступком, особенно учитывая издержки жизни в России при коммунистах. Побег из театра нес на себе большую идеологическую нагрузку, чем просто побег из страны. Классический балет был так сильно связан с демонстрацией преданности советскому государству, что побег из балетной труппы превращался в отказ от своей нации, от своего происхождения. Тело танцовщика было телом правительства, так же как тело солдата в строю принадлежало стране и правителю, которого он вышел защищать. И поскольку театр оказывался приравнен к сражению, тот, кто решал не возвращаться, совершал публичный и позорный шаг на глазах у всего народа. Идея, что все танцовщики находятся на службе у государства, подкреплялась существованием в балетной труппе жесткой иерархии: все танцовщики были выходцами из кордебалета, пусть даже кто-то из них и сделал стремительную карьеру, став солистом, а кто-то провел в кордебалете всю жизнь.

Понятие дезертирства появилось лишь в XX веке. Оно напрямую связано с тоталитарным режимом. Слово это вошло в обиход лишь в послевоенное время – так называли советских солдат, которые бежали на Запад. Как писал В. Г. Краснов, который сам был невозвращенцем: «Тот, кто придумал так называть солдат, хотел, очевидно, показать, что это не то чтобы предательство, но где-то рядом». Он приводит цитату Чарльза Феньвеши из журнала «New Republic», где автор рассуждает об этимологии слова «невозвращенец» («Defector» по-английски, что подразумевает какой-то ущерб, недостаток, дефект) [Krasnov 1986: 158].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Shuster S. Raising the Barre: Moscow’s Bolshoi Theatre Gets a $700 Million Make over II Time. 2011. 29 October.

2

Danse decole — это чистый академический стиль классического балета, основанный на принципах, заложенных Бошаном, Блазисом и их последователями.

3

Главная редакция музыкальных программ, Ленинградское ТВ, 1975. URL: https://www.youtube.com/watch?v=AypYmC9_gVE&t=318s (дата обращения: 03.11.2023).

4

По словам вдовы хореографа Ирины Якобсон, репортеры могли свободно заходить в гримерку перед выходом артистов на сцену, а Якобсон нередко появлялся за кулисами, чтобы отработать с Барышниковым последние штрихи (интервью Дженис Росс с Ириной Якобсон. 4 ноября 2011 года. Хайфа, Израиль. Неопубликованное интервью из архива автора).

5

Интервью Дженис Росс с Михаилом Барышниковым. 1 февраля 2014 года.

Беркли, Калифорния. Неопубликованные материалы из личного архива автора.

6

См. [Kavanagh 2007: 417].

7

«Невысокая фигура, рельефная мускулатура и мальчишеские черты Барышникова должны были сделать его исполнителем полухарактерных ролей, но его безупречная техника и непоколебимость давали все основания видеть в нем серьезного героя» [Cohen 2004, 1: 371].

8

«Сообразно стилю, темпераменту и физическими данным, танцорам отводят те или иные роли, которые они впоследствии танцуют всю жизнь» [Acocella 2007: 275].

9

Интервью Дженис Росс с Ириной Якобсон. 14 мая 1999 года. Сан-Франциско, Калифорния. Неопубликованные материалы в распоряжении автора.

10

Интервью Дженис Росс с Михаилом Барышниковым. 1 февраля 2014 года. Беркли, Калифорния. Неопубликованные материалы в распоряжении автора.

11

Эскизы костюмов, выполненные Татьяной Бруни для балета «Вестрис», находятся в Государственном центральном театральном музее имени Бахрушина в Москве.

12

Интервью Дженис Росс с Хельги Томассоном. 11 мая 1999 года. Сан-Франциско, Калифорния. Неопубликованные материалы в распоряжении автора.

13

Интервью с Барышниковым. 1 февраля 2014 года.

14

Интервью Дженис Росс с Ириной Якобсон. 1 ноября 2011 года. Хайфа, Израиль. Неопубликованные материалы в распоряжении автора.

15

Цит. по: [Rapoport 1990: 253].

16

Правда. 1953. 6 апреля. № 96 (12664). С. 1.

17

В своей книге 1976 года «Baryshnikov at Work» Барышников писал, что Якобсона взяли потому, что он «настоял» на своем желании работать с Якобсоном [Baryshnikov 1976:111]. Однако вдова Якобсона оспаривает этот факт. По ее мнению, к Якобсону обратилась администрация Кировского театра, и учитывая, что Барышников был в труппе театра новеньким, маловероятно, чтобы он настаивал на работе с Якобсоном (Якобсон И. Интервью с Дженис Росс по телефону. 6 апреля 2014 года. Неопубликованные материалы в распоряжении автора). Нина Аловерт цитировала в 1984 году слова Барышникова: «То, что администрация театра пригласила Леонида Вениаминовича Якобсона поставить короткий современный балет, стало для меня прекрасной возможностью, ведь он был знаменит своими постановками в этом жанре» [Alovert 1984: 200].

18

Якобсон И. Интервью. 1 ноября 2011 года.

19

Интервью Дженис Росс с Ириной Якобсон. 5 мая 1993 года. Сан-Франциско, Калифорния. Неопубликованные материалы в распоряжении автора. Ирина вспоминает, что партийное руководство было недовольно тем, что балет не классический, не традиционный и что в нем присутствует фрагмент об умирающем старике. Кроме того, балет посчитали чересчур эротичным и неподобающим для сцены Кировского театра.

20

Сделанные от руки наброски к балету «Вестрис», 1967 год. Коллекция Якобсона. ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-87. Оп. 1. Д. 174. Л. 6.

21

«Этот переход от религии к искусству как мерилу нравственности в России на самом деле восходит ко временам, на три столетия более ранним, а именно ко временам Петра Великого (1672–1725), которого критиковали за подчинение церкви государству и за сдвиг в сторону секуляризации российской культурной жизни. Таким образом, ленинский декрет об “искусстве для народа” находился в историческом контексте, в котором искусство намеренно было поставлено на место религии. Ленин стремился сделать Россию более европейской, такими же были и мотивы Петра. С прагматической точки зрения искусство нужно было Ленину в качестве средства пропаганды. В итоге ленинская формулировка об искусстве как средстве пропаганды дала возможность художникам обратить искусство против самой власти, сделать его художественным средством протеста. Ведь государство изначально сделало искусство ведущим каналом информации в советской жизни, так что средство, которое использовал Якобсон, было политически заряжено еще до того, как он заходил в репетиционный зал». См. комментарий Сорокина: «Ilya Kabakov and Vladimir Sorokin – A Conceptual Dialogue» («Илья Кабаков и Владимир Сорокин – концептуальный диалог»). Панельная дискуссия о русском диссидентском искусстве, организованная Нариманом Скаковым. Стэнфордский гуманитарный центр, Стэнфордский университет, 26 октября 2011 года.

22

Там же. Из заметок, сделанных автором.

23

Став балетмейстером, Огюст Вестрис учил балерин полному погружению в спектакль и даже советовал им доходить в своем драматизме до крайностей: «Будьте кокетливы, дайте каждому вашему движению максимальную сво-

24

Стоит отметить, что историки музыки ставят под сомнение точность текстов Волкова.

25

Bratersky A. Yeltsin Ally Saw «Swan Lake» as Call to Arms // Moscow Times. 2011.

August 19. URL: http://www.themoscowtimes.com/news/article/yeltsin-ally-saw-swan-lake-as-call-to-arms/442318.html (дата обращения: 04.11.2023); Lt. General Brent Scowcroft, interview with Svetlana Babaeva: How the United States Slept While the Soviet Union Crashed // RIA Novosti. 2011. August 19. URL: https:// sputnikglobe.com/20110819/165923872.html (дата обращения: 04.11.2023); Bubnova N. Feting a Failed Coup and Those Who Resisted // Moscow Times. 2011. August 18. URL: https://www.themoscowtimes.com/2011/08/17/feting-a-failed-coup-and-those-who-resisted-a8969 (дата обращения: 04.11.2023); Weinbaum G., interview with Estelle Winters: Two Decades On It’s Just a Great Place to Be! // Voice of Russia. 2011. August 19. URL: http://voiceofrussia.com/radio_broadcast/224 9329/54885454/ (дата обращения: 25.11.2013).

26

Heintz J. Soviet Coup Anniversary Quietly Marked in Russia // Yahoo! News. 2011. August 19. URL: http://news.yahoo.com/soviet-coup-anniversary-quietly-marked-russia-115037134.html (дата обращения: 25.11.2013).

27

Russia: Mir i Druzhba // Time. 1959. August 10.

28

Цит. по: Bratersky A. Yeltsin Ally Saw «Swan Lake» as Call to Arms // Moscow Times. 2011. August 19. URL: http://www.themoscowtimes.com/news/article/ yeltsin-ally-saw-swan-lake-as-call-to-arms/442318.html (дата обращения: 04.11.2023).

29

Lyons J. M. Baltics Mark Moscow Coup Anniversary // Baltic Times. 2001. August 23. URL: http://www.baltictimes.eom/news/articles/5350/#.Ux31KV5kJe4 (дата обращения: 04.11.2023).

30

Сама по себе хореография кордебалета в «Лебедином озере» проста. Аналогичным образом Уайли описывает хореографию кордебалета в другом танцевальном отрывке, поставленном Ивановым для Чайковского, – в вальсе снежинок из балета «Щелкунчик».

31

Обратите внимание, что Франко называет танцами барокко танцы 1580-1660-х, а не 1660-1750-х годов, как принято в истории танца. Например, практика произнесения слов во французских текстовых танцах при дворе Валуа восходит к 1500-м годам.

32

Театральное пространство, в котором ставились опера и балет во времена правления Людовика XIV и Людовика XV, а до этого в конных балетах Людовика XIII, позволяет предположить, что совместное движение кордебалета – когда условный военный порядок использовался для создания изящной сценической картины – должно было решать как практические, так и эстетические задачи. Историк музыки Барбара Койман утверждает, что, поскольку изначально в прологах танцевальных спектаклей выступали придворные, а не профессионалы, то их движения, вероятно, были менее техничными, чем движения солистов, и поэтому им требовалось меньше места на одного танцовщика; соответственно, они вписывались в ограниченное пространство. См. [Coeyman 1990: 31]. Можно было бы продолжить гипотезу Койман и предположить, что такая ситуация способствовала тому, чтобы эти технически ограниченные танцовщики могли одновременно повторять определенный набор простых движений, даже каскадную последовательность движений, и в конечном итоге так возник кордебалет. Таким образом, собранные вместе тела могут быть образным средством для чувства подчинения (или национального единства), а ритмическое единообразие движений – соматическим отражением идеологии.

33

Другие ученые, в том числе Кейт ван Орден, проследили связь музыки с абсолютизмом, каковым являлась французская монархия при Людовике XIV. По мнению этой исследовательницы, принуждение французских дворян к военной карьере породило жанры воинского искусства: танцы с мечами, конные балеты. Подобные сочетания музыки и боевых искусств вовсе не считались женскими, они были одновременно утонченными и мужественными и лучше всего демонстрировали воинскую доблесть. Но также и музыка влияла на боевые искусства. Она проникла в школы верховой езды и в пехотные учения и в значительной степени способствовала поддержанию дисциплины. Именно благодаря музыке и обучению искусству движения в XVII веке стало возможным создавать масштабные и боеспособные армии [Orden 2005]. Если движения тел подчинены тщательно проработанной геометрии и ритмическим паттернам, не так заметна разница в солдатском шаге. Балетный критик Андре Левинсон, живший в Париже в 1920-х годах, проследил, как эстетика дизайна превращается в барочном танце в эстетику музыкальную и хореографическую. В своих исследованиях театральных эскизов Жана Берена историк отмечает, что театральный дизайн костюма Берена для Людовика XIV «выражает условности двора через условности театра». См. [Levinson 1991: 57]. Этот театр, продолжает Левинсон, был «отчужденным, абстрактным, удаленным в область героизма, но абсолютно человечным. Драматический стиль его отличался симметрией, ритмичностью, музыкально-величественной просодией» [Levinson 1991: 60]. Вот эта идея героического, но абсолютно человеческого – это и есть, по своей сути, кордебалет. Мы одновременно наблюдаем индивидуальность и массовость, как слышим в оркестре и отдельные инструменты, и их сочетание.

34

В танце начала XX века также стала демонстрироваться противоположность гармонии массы, а именно – какофония толпы. Одним из самых ярких примеров этого тесного союза музыки и групповой хореографии является балет 1913 года «Весна священная», в котором Вацлав Нижинский, воодушевленный партитурой Игоря Стравинского, создал хореографию первобытного топота озлобленной толпы, то яростной, то замолкающей. На основе партитуры Стравинского ему удалось выразить тот хаос, который царил в мире на пороге Первой мировой войны. Он использовал разнобой движений, физическую и эмоциональную оцепенелость тел танцовщиков кордебалета. В результате на сцене был явлен инверсивный акустико-визуальный образ общественного разлада. «Весну священную» называют в истории танца окончанием разрыва с классицизмом, инициированного Михаилом Фокиным. Этот балет разрушил идею гармонии масс и то, что Линкольн Кирстейн назвал «магией грациозной акробатики контролируемого движения» [Kirstein 1975: 145]. Исследовательница русского балета Линн Гарафола отмечает, что хореография Нижинского «создавала биологический порядок, согласно которому тело становилось одновременно инструментом и объектом массового угнетения» [Garafola 1989: 69]. Это тело подчинено порядку, но оно беспощадно. Без смягчающего действия романтической музыки, вроде сглаживающей углы, приглушающей смертоносную ярость музыки Адольфа Адана, написанной ко второму акту «Жизели», тело становится машиной для убийства. Рев кордебалета в «Весне священной» стал поворотным пунктом, устойчивым образом массы, воплощающей хаос и дисгармонию.