Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание, 1962 г.

Но инвалиды умирали и хоронили их тут же, на территории дома. Такое кладбище было обнаружено работниками МИТа во время проведения земляных работ в 1951 году. Куда дели обнаруженные останки скончавшихся здесь инвалидов – неизвестно.

В первые месяцы войны инвалидный дом был эвакуирован за Подольск и вместо него был размещён завод по ремонту самолётов (будущий МИТ).

19 апреля 1945 года Государственный Комитет Обороны СССР с подачи народного комиссара комиссариата боеприпасов СССР Б. Л. Ванникова постановлением № 8206 поручил создать в НК боеприпасов конструкторское бюро и опытный завод по реактивным снарядам.

В соответствии с этим постановлением в 1945 году было создано государственное центральное конструкторское бюро ГЦКБ-1 наркомата боеприпасов, активно занявшееся сбором материалов по германской ракетной технике.

В ходе послевоенной реорганизации народного хозяйства СССР в начале 1946 года наркомат боеприпасов был преобразован в Министерство сельскохозяйственного машиностроения СССР.

Постановлением Совета Министров СССР № 1017–419сс от 13 мая 1946 года Министерству сельского машиностроения было предписано создать Научно-исследовательский институт пороховых реактивных снарядов на базе ГЦКБ-1. От этого события обычно считается история института.

15 мая 1946 года приказом министра Минсельхозмаша № 114сс в составе 6-го Главного управления был создан НИИ пороховых реактивных снарядов на базе ГЦКБ-1, получивший наименование НИИ № 1.

18 мая 1946 года приказом № 118сс НИИ-1 (бывший ГЦКБ-1) был включен в состав вновь образованного Главного управления по реактивной технике министерства.

В 1947 году приказом министра № 126 было утверждено Положение об институте НИИ-1 (организации с таким же названием существовали во многих отраслях, что считалось дополнительным условием соблюдения секретности работ).

Осенью 1946 года НИИ-1 Минсельхозмаша приступило к разработке 11 образцов ракетной техники:

– снаряда по типу германской пороховой ракеты «Рейнботе» для стрельбы на 50 км,

– реактивного авиаснаряда калибром 210 мм для стрельбы с самолёта по наземным целям,

– реактивного авиаснаряда калибром 82 мм для стрельбы по воздушным целям,

– противотанкового кумулятивного снаряда, способного пробивать 200 мм броню,

– реактивного зенитного снаряда по типу германской ракеты «Рейнтохтер» и других.

Впоследствии НИИ-1 относился к Государственному комитету по обороной промышленности и Министерству оборонной промышленности.

В марте 1966 года в связи с масштабной реорганизацией всей ракетной промышленности СССР НИИ-1 был переименован в Московский институт теплотехники Министерства оборонной промышленности СССР.

В 1968 году «за выдающиеся заслуги в создании, освоении и передаче народному хозяйству образцов новой техники» (за создание комплекса «Темп-С») институт был награждён орденом Ленина, а в 1976 году – вторым орденом Ленина (за создание комплекса «Темп-2С»).

В 1998 году преобразован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский институт теплотехники».

По состоянию на 2009 год предприятие входило в структуру «Роскосмоса».

В конце 2010 года предприятие преобразовано в открытое акционерное общество "Корпорация «МИТ», в которое, помимо МИТа, вошёл ряд других предприятий. Общество вошло в структуру «Росимущества».

Директорами института в разное время были:

Саханицкий, Анатолий Викторович (1897-?) – директор с 1946 года по 1947 год

Дятлов, Дмитрий Григорьевич (1907-?) – директор с 1947 года по 1952 год

Бодров, Сергей Яковлевич (1905–1960) – директор с 1952 года по 1960 год

Надирадзе, Александр Давидович (1914–1987) – главный конструктор с 1958 года по 1961 год, директор и главный конструктор с 1961 года по 1987 год.

Лагутин, Борис Николаевич – директор и генеральный конструктор с 1987 года по 1997 год.

Соломонов, Юрий Семёнович – директор и генеральный конструктор – с 1997 года по 2009 год, генеральный конструктор с 2009 года.

Никулин, Сергей Петрович – директор с 2009 года.

За время существования МИТ выполнил более 60 законченных и продолжающихся разработок ракетной и иной техники как военного, так и гражданского назначения:

– для ракетных войск стратегического назначения:

– комплекс Темп-2С;

– комплекс РСД-10 «Пионер»;

– РТ-2ПМ «Тополь»;

– РТ-2ПМ2 «Тополь-М»;

– РС-24 «Ярс» и их модификации;

для сухопутных войск:

– тактический ракетный комплекс 2К1 Марс с неуправляемой твердотопливной ракетой;

– тактический ракетный комплекс 2К4 Филин с неуправляемой твердотопливной ракетой;

– семейство тактических ракетных комплексов с неуправляемыми твердотопливными ракетами «Луна» («Луна», «Луна-М», «Луна-МВ», «Луна-ТС», «Луна-3»);

– оперативно-тактический ракетный комплекс 9К76 «Темп-С» с ракетой 9М76;

для военно-морского флота:

– противолодочные комплексы РПК-1 «Вихрь» (ракета 82Р),

– РПК-5 «Ливень» (ракета 85РУ),

– РПК-9 «Медведка» (ракета-торпеда МПТ-1УЭ);

для военно-воздушных сил и авиации военно-морского флота:

– неуправляемые авиационные ракеты С-2, С-5, С-21, С-24,

– система «АС-71»,

– изделия для инженерных войск, Военно-космических сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ,

– участие в разработке и внедрении Московской монорельсовой транспортной системы.

Я привел здесь все основные разработки, которые вёл НИИ-1 (потом – Московский институт теплотехники), так как МИТ являлся нашим головным институтом. И, практически, большинство разработок велось при нашем активном участии.

Поскольку в НИХТИ Соркин проработал больше 20 лет, можно считать, что во всех этих разработки он участвовал непосредственно.

Но вернёмся в 1946-й год.

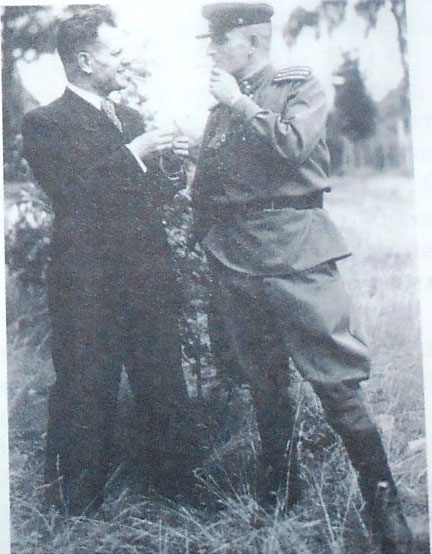

В Берлине в 1946 году встретились братья – Рувим и Феликс Соркины.

В июне 1946 г. в качестве заместителя начальника научно-теоретическою отдела института «Берлин» Соркин Р. Е. самостоятельно разработал ряд новых теоретических проблем по динамике ракет.

С января 1947 г. был направлен на работу в НИИ-I – ныне Московский институт теплотехники. Здесь он предложил решения целого ряда вариационных задач по выбору оптимальных траекторий ракет.

К этому периоду относятся его работы в области внешней баллистики и динамики полёта крылатых реактивных снарядов, устойчивости вращающихся ракет.

Итак, Соркин приступил к работе в НИИ – 1 в 1947 году.

1 июля 1948 года Рувим Евелевич защитил докторскую диссертацию.

В это время не очень была ясна тематическая направленность работ, поскольку аналогичной тематикой занимались КБ-2 и ряд других организаций, дублировавших работу НИИ -1.

В то же время эта неясность вносила некоторую неопределенность со структурой НИИ-1.

И тогда 1 апреля 1947 г. приказом № 126 по Минсельхозмашу было утверждено положение о НИИ-1, а в мае 1947 г. директором института стал Д. Г. Дятлов, главным инженером – Н. И. Крупнов.

Освобожденный от должности начальника НИИ-1 А. В. Саханицкий сосредоточил свои силы на руководстве 6-м Главным управлением МСХМ.

Уже 6 мая он докладывал ГАУ, что НИИ-1 запланировал, приступил к выполнению в 1946 г., а затем приостановил в связи с отсутствием утвержденного плана важнейших ОКР ряда разработок.

Среди них были работы, начатые еще в ГЦКБ-1:

– (дальнобойный реактивный снаряд с дальностью стрельбы 80–100 км,

– осколочный реактивный снаряд калибра 100 мм и экспериментальная пусковая установка под него,

– мощный фугасный снаряд с массой ВВ 100 кг и дальностью стрельбы 5–6 км,

– НИР по созданию сверхдальнобойной пороховой ракеты типа «Фау-2»,-

– стратосферная ракета калибра 138 мм из четырех камер PC М-13, по которой были проведены испытания шести ракет на Софринском полигоне и трех ракет на Ладожском полигоне под Ленинградом).

В частности, заместитель директора НИИ-1 по научной работе Р. Е. Соркин в своем блестящем научном труде «О предельной досягаемости управляемых дальнобойных ракет» в качестве примера определил наибольшую дальность при стрельбе пороховой ракеты типа «Фау-2» калибром 1,65 м, начальным весом 12500 кг. При этом принимался вертикальный старт, а начальная тяга двигателя составляла 25000 кг. Вычисленная дальность равнялась 275 км.

Интересный момент. Много есть публикаций, рассказывающих об истории создания и развитии ракетостроения в нашей стране.

И почему – то в большинстве статей, опубликованных в 1947–1950 годах – или опущены вообще, или в них приведено в мизерном объёме информации на эту тему.

А нас интересует судьба Р. Е. именно в этот период.

Но вот мелькнуло такое сообщение…

В августе 1946 года директором головного НИИ-88 назначается генерал-майор инженерно-технической службы, один из первых Героев Социалистического труда Лев Робертович Гонор.

Он прошел войну “от звонка до звонка” как директор артиллерийских заводов.

В 1942 году он героически оборонял Сталинградский завод “Баррикады”, а директором НИИ-88 был назначен с освобождением от должности директора Ленинградского завода “Большевик”.

Гонор был не просто евреем, а членом Советского еврейского антифашистского комитета. Его назначение на пост руководителя головного научно-исследовательского института не могло пройти без одобрения Сталина и Берии.

Автор приведённого ниже отрывка пишет…

В январе 1947 года я прибыл из Германии в качестве назначенного приказом Устинова – заместителя главного инженера и начальника отдела управления НИИ-88.

В доверительном разговоре Гонор меня предупредил:

– “Мы назначены на руководящие посты в новой отрасли по настоянию Устинова. Вы там в Германии не чувствовали того, что здесь по негласным указаниям сверху антисемитизм внедряется в сознание чиновников государственного аппарата. Под Устиновым я работал много лет и никогда не мог его упрекнуть в этой болезни. Но даже в своем министерстве он долго противостоять этой политике не сможет”.

Значит, события, повлиявшие на судьбу Р. Е. Соркина были связаны с антисемитизмом. То, чего он избежал, работая в НИИ – 3, настигло его в НИИ- 1.

Гонор был прав. В 1950 году Гонор был отправлен Устиновым подальше от Москвы – в Красноярск – директором артиллерийского завода. Но в январе 1953 года во время знаменитого “дела врачей” Гонора арестовали. Устинов не мог бы его спасти. Спасла смерть Сталина.

Антисемитизм в СССР – проявление ксенофобии по отношению к евреям в СССР.

Антисемитизм проявлялся во многих сферах – от бытовых отношений до государственной политики.

Из сталинских антиеврейских акций наиболее известен расстрел Еврейского Антифашистского комитета.

Уже в июне 1946 начальник Совинформбюро Лозовский, которому подчинялся ЕАК, был обвинён комиссией ЦК в «недопустимой концентрации евреев» в Совинформбюро.

В конце 1947 Сталин принял решение о роспуске ЕАК и массовых арестах среди еврейской культурно-политической элиты.

Зная об усиливающемся антисемитизме Сталина и его ненависти к родственникам покончившей с собой жены Надежды Аллилуевой, министр ГБ В. Абакумов составил сценарий американо-сионистского заговора, якобы направленного против самого Сталина и его семьи. Главной заговора был объявлен И. Гольдштейн, знакомый семьи Аллилуевых.

В конце 1947-начале 1948 гг. были арестованы родственники Н. Аллилуевой и их знакомые, включая филолога З. Гринберга, помощника С. Михоэлса в Еврейском антифашистском комитете.

По версии МГБ руководство ЕАК через Гольдштейна и Гринберга по заданию американской разведки добывало сведения о жизни Сталина и его семьи. Сталин лично контролировал ход следствия и давал указания следователям. В начале 1948 он дает указание срочно организовать ликвидацию Михоэлса. При этом, однако, Михоэлсу были организованы торжественные похороны.

Дальнейшее развитие антисемитской кампании на время приостановилось в связи с событиями на Ближнем Востоке (борьба за создание Государства Израиль).

СССР активно поддерживал идею раздела Палестины, надеясь найти в лице Израиля активного советского сателлита в регионе. СССР оказался одним из первых государств, признавших Израиль; огромную роль в ходе Войны за независимость Израиля сыграло чешское и немецкое оружие, поставленное Чехословакией с санкции Сталина.

Однако быстро выяснилось, что Израиль не намерен идти в фарватере советской политики, стремясь лавировать между СССР и США.

В то же время Война за независимость вызвала всплеск произраильских настроений среди советских евреев. Это послужило фактором, вызвавшим новый виток политики государственного антисемитизма.

Существуют предположения, что непосредственным толчком явился демонстративный энтузиазм, с которым советские евреи принимали в начале октября 1948 г. посла Израиля Голду Меир.

20 ноября 1948 г. Политбюро и Совет министров приняли решение «О Еврейском антифашистском комитете»: МГБ поручалось «немедленно распустить Еврейский антифашистский комитет, так как факты свидетельствуют, что этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки».

Были закрыты еврейские издательства и газеты, в течение осени 1948 и января 1949 гг. арестованы многие члены ЕАК и многие представители еврейской интеллигенции (арестованные члены ЕАК кроме Лины Штерн были расстреляны по приговору суда в 1952 г., впоследствии реабилитированы).

8 февраля 1949 г. Сталин подписал постановление Политбюро о роспуске объединений еврейских советских писателей в Москве, Киеве и Минске (подготовлено генеральным секретарем Союза советских писателей А. Фадеевым), после чего были арестованы многие еврейские писатели. В это время массированные масштабы приняла «борьба с безродным космополитизмом».

Здесь не место досконально излагать и обсуждать все стороны этого течения – антисемитизма и космополитизма.

Нас интересует – 1947 год в связи с дальнейшей судьбой Р. Е. Соркина.

Здесь уместна поговорка – «Лес рубят – щепки летят».

И вот ещё отыскалось маленькое сообщение о событиях того года, теперь уже касающегося напрямую – учёного – Р. Е. Соркина.

1947 г. Соркин работает заместителем директора по научной работе секретного военного НИИ-1.

Однако, впадавшая в паранойю сталинская диктатура объявила «борьбу с безродным космополитизмом» и этого ученого вместе с тремя его коллегами отправляют в ссылку на Урал. Из четверых к моменту, когда Советская власть дала возможность вернуть их к научной работе на благо страны, из них остался в живых только Рувим Евлевич.

С 1950 по 1956 годы Р. Е. Соркин вновь направлен на работу по линии ГАУ на предприятие промышленности боеприпасов.

С 1956 по 1959 год Р. Е. Соркин работал начальником расчётно-теоретического отдела ОКБА-9 в г. Свердловске.

Он занимался расчётами внешней баллистики управляемых ракет «Онега» и «Ладога».

С 1956 года он возглавляет расчетно-теоретический отдел ОКБ-9 в Свердловске (ныне – Екатеринбург), где ведет исследования по обоснованию разработок и применения твёрдых ракетных топлив в двигательных установках баллистических ракет. Там под его руководством создается ракетный двигатель для боевого тактического комплекса «Онега».

Комплекс – его «мирная» модификация – по сей день известна как метеорологическая и геофизическая ракета MP-12, которая используется для исследований верхних слоев атмосферы (высота подъема – 180 км).

Работы по ракете, уже после перехода Р. Е. Соркина на другую работу, были прекращены по инициативе главного конструктора Ф. Ф. Петрова – Постановлением Совмина СССР № 138–48 от 5 февраля 1960 г.

Но в 1961 г. проводились испытательные пуски трех ракет с применением «однокоординатного» метода управления дальностью и с целью изучения возможности создания ракет с РДТТ с управлением дальностью без отсечки двигателя.

Эти пуски оказались не очень удачными, но полученный опыт был использован в проектировании ракет по темам «Запад» и Д-90.

В 1959-м году Р. Е. Соркин перешел на работу в НИХТИ в посёлке Дзержинский Московской области».

Часть 6

Книги Р. Е. Соркина и – о СОРКИНЕ Р. Е

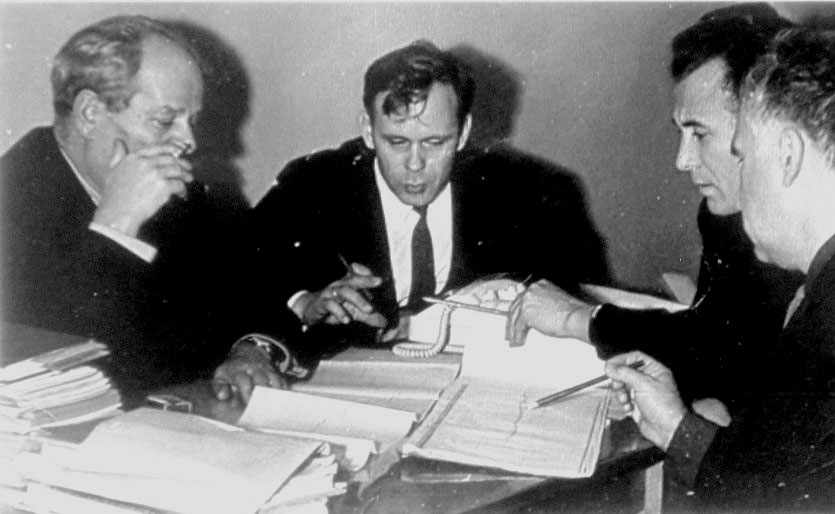

На фотографии – слева направо:

Соркин Р. Е., Дудко В. А., Фоменко В. Н. и Липанов А. М.

Долгими вечерами, частенько и ночами, уже после рабочего дня, Р. Е. Соркин, сидя в своем маленьком кабинете – писал. Писал на работе, так как материал большей частью в то время имел гриф секретности…

Он писал: статьи, монографии и книги…

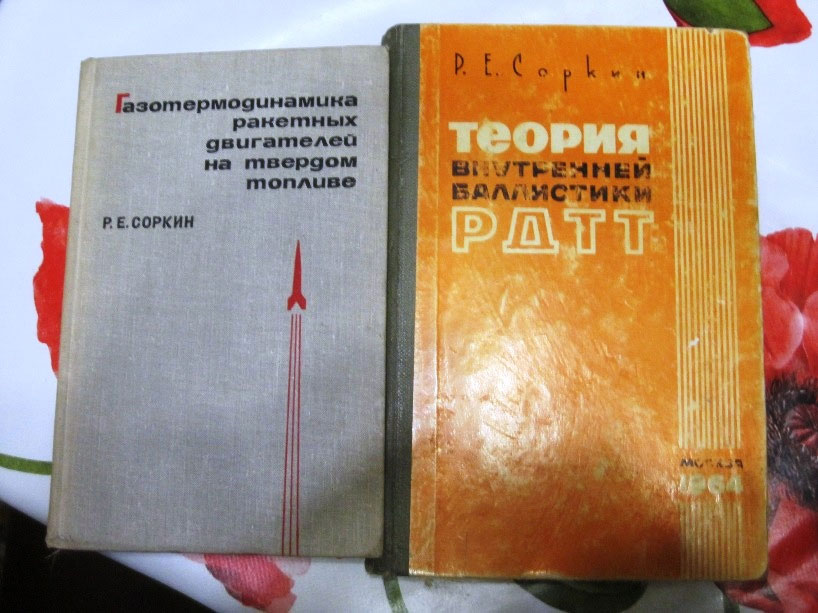

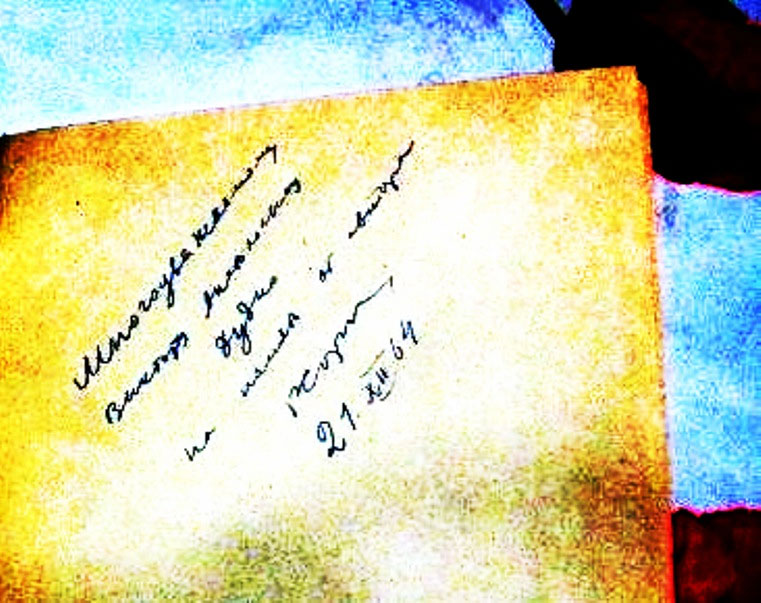

В моей библиотеке дома хранятся две книги с автографами Р. Е. Соркина.

Одна книга, изданная в 1964 году называется –

«ТЕОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ – РДТТ»

На первой страничке наверху в уголочке напечатано – Экз. № 000693

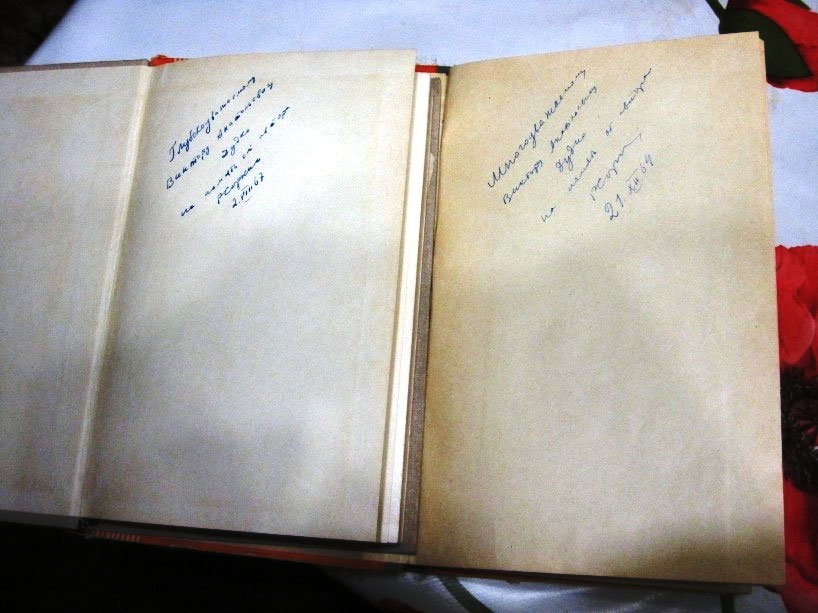

И самое ценное для меня – есть автограф, написанный рукой Р. Е. Соркина:

Многоуважаемому Виктору Анатольевичу Дудко

На память от автора.

Р. Соркин21. XII 64.В предисловии к книге говорится следующее…

Предлагаемая вниманию читателей книга по теории внутренней баллистики ракетных двигателей на твёрдом топливе предназначена в качестве пособия для инженеров-исследователей, конструкторов, аспирантов и студентов, работающих в области РДТТ.

Теория внутренней баллистики РДТТ как отдельная дисциплина опирается в основном на теории газодинамики и термодинамики продуктов сгорания топлива и на теорию горения. Задача теория внутренней баллистики – разработка методов расчёта параметров потока продуктов сгорания топлива в камере и сопле в стационарных и нестационарных условиях. Теория внутренней баллистики РДТТ является теоретической основой теории проектирования ракетных двигателей на твёрдом топливе.

В книге последовательно излагаются: необходимые сведения из внешней баллистики, газодинамические основы теории ракетных двигателей, теория сопла Лаваля, методы расчёта равновесного состава продуктов сгорания топлива в камере и сопле, в том числе с учётом наличия конденсированных фаз, термодинамический расчет ракетного двигателя при стационарном режиме его работы и равновесном составе продуктов сгорания, собственно уравнения внутренней баллистики при переменной поверхности горения и при химически реагирующих продуктах сгорания топлива, как для осредненных по объёму камеры параметров продуктов сгорания, так и для схемы одномерного движения в камере и сопле, уравнения внутренней баллистики для воспламенительного периода и комбинированного заряда для реагирующих и не реагирующих продуктов сгорания компонентов.

Книга содержит также необходимые сведения из теории вероятностей и методы расчёта разбросов параметров РДТТ, а также вопросы теории устойчивости работы РДТТ, теории теплопередачи и теории горения топлива в стационарных и нестационарных условиях.

Подробно излагаются: метод характеристик и метод прямых для решения газодинамических задач внутренней баллистики, метод решения уравнения равновесия и метод прямых для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих выбранную модель горения топлива в нестационарных условиях.

Содержание книги ограничено рамками теории в названном выше объёме. Собственно вопросы теории проектирования РДТТ, расчёты геометрии заряда, расчёты на прочность, вопросы экспериментальной баллистики и стендовых испытаний двигателей, а также цифровые данные или примеры в книге не рассматриваются.

Материалом при составлению книги служила открытая отечественная и зарубежная литература по соответствующим вопросам.

Часть вопросов изложена по результатам собственных исследований автора по теории внутренней баллистике.

Сюда относятся в первую очередь, уравнения внутренней баллистики для воспламенительного периода и расчёта параметров продуктов сгорания комбинированного заряда, вывод динамических уравнений внутренней баллистики (при переменной поверхности горения) для равновесного состава, расчёсы разбросов параметров, теория устойчивости работы РДТТ и некоторые другие вопросы.

Два последние раздела восьмой главы написаны инженером В. А. Аксельродом.

Автор выражает благодарность И. П. Гинзбурну, профессору К. К. Снитко и своим сотрудникам за ряд ценных замечаний при просмотре рукописи.

Теперь мне не нужно специально перечислять задачи, которыми занимался Р. Е. Соркин в эти годы. О них доступно изложено в приведенном к книге предисловии.

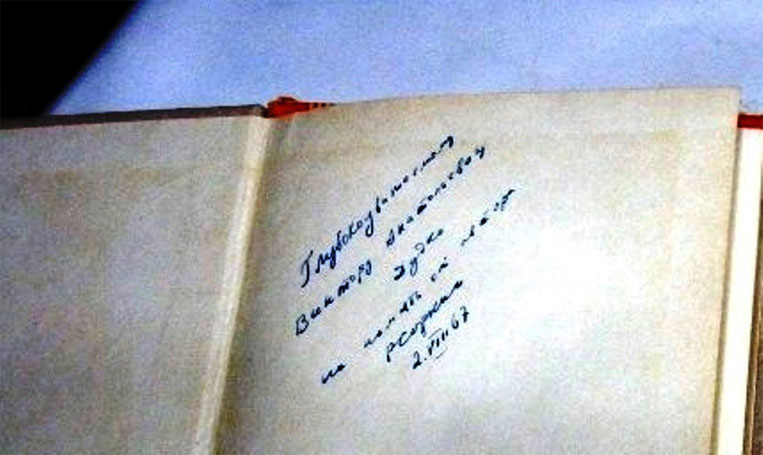

Вторая книга Р. Е. Соркина была выпущена в 1967 году, через три года после первой и называлась – «Газотермодинамика ракетных двигателей на твёрдом топливе».

И в этой книге имеется автограф, написанный Р. Е. Соркины –

Глубокоуважаемому Виктору Анатольевичу Дудко

На память от автора

Р. Соркин2. VIII.67По сути, эта книга является доработанным переизданием первой, о чем говорит предисловие этой книги, во многом повторяющим по тексту первое…

В конце предисловия также стоят слова:

«Часть вопросов изложена по результатам совместной работы автора и его учеников».

На этот раз я с гордостью могу признаться, что эти слова с полным правом относятся и ко мне…

Соркиным Р. Е. написаны и другие книги:

– Теория внутрикамерных процессов в ракетных системах на твердом топливе: внутренняя баллистика» и многие другие…

– Динамика полёта неуправляемых ракет. – Дом Техники, 1963. – 216 с. – 1000 экз.

– Теория внутрикамерных процессов в ракетных системах на твердом топливе. Внутренняя баллистика. – Наука, 1983. – 288 с.

– Динамика полёта неуправляемых ракет. – Дом Техники, 1963. – 216 с. – 1000 экз.

Упомянутые книги написаны Р. Е. Соркиным.

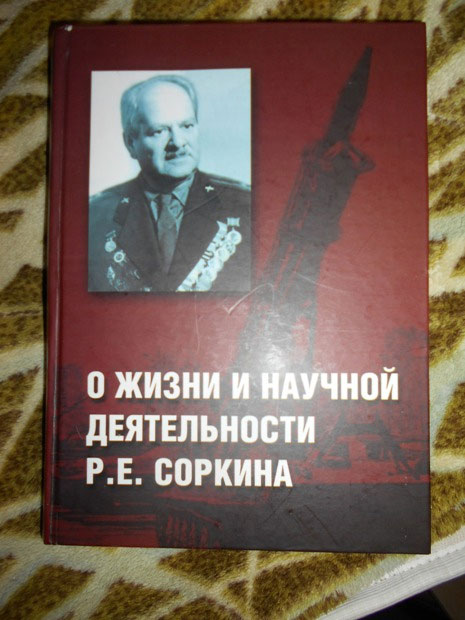

А теперь я хочу рассказать о книге, которая написана – о Соркине.

Книгу назвали – «О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. Е. СОРКИНА».

Р. Е. Соркин умер в 1983 году.

Книгу – «О ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Р. Е. СОРКИНА» подготовили и выпустили в 2007 году.

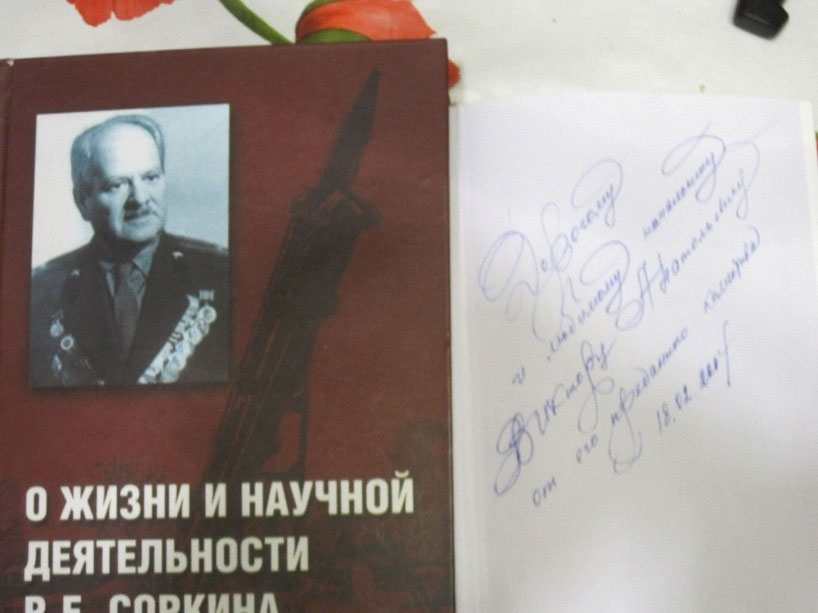

Мне в 2007 было уже 73 года. Я уже нигде не работал. Тем не менее, я принял участие в подготовке этой книги наравне со многими бывшими учениками нашего учителя и руководителя – Р. Е. Соркина.

В книге есть фотографии из моего личного архива, на которых сняты – Р. Е. Соркин, я (Дудко В., Фоменко В. Н., Липанов А. М. и Быкова Калерия). В тексте неоднократно упоминается моя фамилия и рассказывается о работе коллектива, которым я руководил в течении 18 лет.

Уже опубликованную книгу мне передали с вложенным в неё листком, на котором было написано:

Дорогому и любимому начальнику

Виктору Анатольевичу Дудко

От его преданного коллектива

18.02.2007В книге в первой Главе опубликована краткая биографическая справка с включёнными в неё архивными документами.

Во второй Главе даётся краткая аннотация работ доктора технических наук профессора Р. Е. Соркина по внутренней баллистике ракетных двигателей на твёрдом топливе, выполненных в 1959–1968 гг…

В Главу третью включены материалы совместного заседания учёного совета ФЦДТ «СОЮЗ» и отделения РАРАН, посвящённого 90-летию со дня рождения Р. Е. Соркина:

Доклады Ю. М. Милёхина, А. СМ. Липанова, А. В. Забелина, Б. И. Ларионова, выступление В. Н. Эйхенвальда и – Приветственная телеграмма академика Б. П. Жукова (бывшего директора НИХТИ).

В четвёртую Главу включены материалы торжественного митинга в связи с открытием мемориальной доски Р. Е. Соркину на доме, в котором он жил все эти годы.

(На том самом доме, в котором в соседнем подъезде с Соркиным жила и наша семья).

На митинге выступали:

В. И. Доркин, Ю. М. Милёхин, А. М. Липанов, Н. К. Егорова, А. Б. Бобович и В. С. Голубева.