Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 3

Скажу только, что тосты звучали не переставая. Вспоминая былое, рассказчики перебивали друг друга. И пили и ели с аппетитом. Много танцевали и даже на ура исполняли «цыганочку», как когда-то в молодости…

Коля Макаровец приехал. Он не мог приехать раньше, так как его неожиданно вызвали в дом правительства с докладом. Он очень устал. И только Стэлла смогла его уговорить приехать в Дзержинск. На следующий день он опять очень рано должен был ехать на расширенное совещание директоров подобных предприятий, и опять же в Дзержинск, на предприятие – «СОЮЗ» (бывший НИХТИ). Если бы совещание и наш юбилей проводились бы в один день, Коле не нужно было бы мотаться несколько раз туда – сюда.

Коля приехал в 9–30 вечера, практически к концу. Он поздравил Виктора, подарив ему дорогие швейцарские часы. А дальше, что вполне естественно, так как мы встречаемся очень редко, всё наше внимание было переключено на Колю. Сначала все внимательно слушали Колины тосты, а потом, уже в 11-ом часу стали потихоньку собираться домой. Когда уехал Коля, стали собираться домой и мы.

Подаренные Колей часы Виктор не носил. Мы берегли их, как реликвию. Когда не стало Виктора, часы я передала сыну Олегу – в память о Коле Макаровце – его крёстном.

А у меня и Стэллы на память остались подаренные Колей небольшие жемчужные украшения, которые Коля привёз из Эмиратов. У Стэллы из белого жемчуга, у меня из чёрного.

Вот так мы отмечали свои юбилеи 10 лет назад.

Годы, кризисы в стране и в бюджете, болезни и возраст делают свою постоянную «работу»… Самое интересное – стареем не только мы сами, стареет вместе с нами всё, что вокруг нас. И с этим мы ничего не можем поделать…

В этой книге много написано о работе Николая Макаровца. Перед тем, как закруглить тему воспоминаний о нашей семье и о Викторе в частности, давайте не будем его обижать и коротенько вспомним – чем же он занимался, 18 лет работая в НИХТИ и чего достиг.

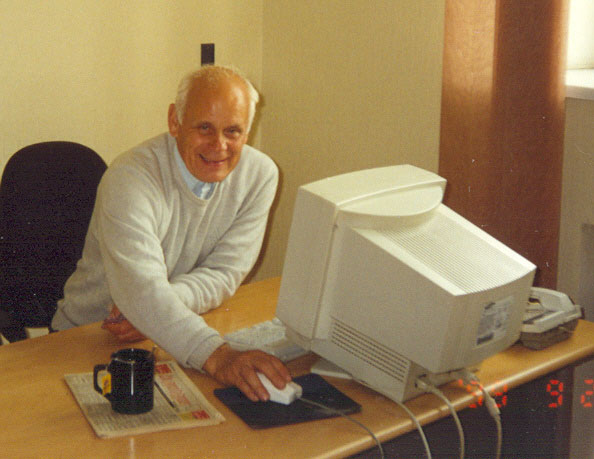

Вернёмся к юбилею – Виктору 75 лет.

К юбилею мы начали готовиться чуть ли не за год.

Мы задумали написать к юбилею книгу – «Первые 40 лет жизни В. А. ДУДКО».

Естественно, писать её мы стали не на «голом» месте. У нас уже были «заготовки». Это описание нашей семейной жизни, помещенные в файлы – «События – один год = одной книге», увлекательные описания наших отпусков и многие другие документы, в том числе – письма и фотографии.

Наконец, Виктор приступил к разборке и обработке рабочих материалов (документов), сохранившихся у него ещё со времён работы в НИХТИ (Дзержинском посёлке, а ныне – городе Дзержинском).

У Виктора был пропуск на свободный проход с «папкой». Когда он собрался увольняться, он постарался «в папке» вынести много своих рабочих дневников, записей и т. п. бумаг. За 50 лет нашей совместной жизни, в связи с переездами, мы расстались практически со всеми своими вещами (библиотека, мебель и т. д.). И только письма и другие, для нас ценные документы, мы сберегли. И именно они сегодня позволили нам воскресить те далёкие годы.

Работали над книгой мы практически ежедневно. Нужно было многое разобрать, систематизировать, восстановить в памяти, отсканировать, записать, отредактировать, выверить ошибки, и оформить, как книгу.

Встал вопрос – как её размножить. Нам очень хотелось в день юбилея подарить всем гостям по экземпляру. Мы и оформляли эту книгу, не только, как хронику первых 40 лет жизни В. А., но и как документальное повествование о коллективе, которым руководил Виктор почти 18 лет, и о той работе, которую они выполняли. Хотелось вспомнить многих коллег, совместные трудности, через которые они прошли, и, наконец, победы и достижения, которые они одержали за долгие годы совместной деятельности.

Наш «труд» вылился в очень объёмную книгу:

Основная книга – 548 страниц,

Эпилог с фотографиями – 100 страниц.

Приложение – 35 страниц.

Итого – 683 страницы, почти 350 листов.

В типографии оценили стоимость издания одного экземпляра – около 500 рублей. Следовательно, за 50 экземпляров нужно было бы выложить 25 тыс. руб.

Чем больше тираж, тем дешевле обошелся бы выпуск книги.

Но, большой тираж нам в этот раз не был нужен. В общем-то, мы создали только первую редакцию книги, использовав лишь половину имеющихся у Виктора материалов. Кроме того, должно быть ещё написано продолжение книги, охватывающее жизнь и деятельность В. А. после 40 лет.

В общем, перебрав все возможные варианты издания книги (в том числе и печатание её собственными силами), мы отмели все: или трудоёмко, или дорого.

Остановились на единственно возможном – записать книгу на дискетки, что мы и сделали. Получилось – не плохо.

А Олег, пользуясь возможностью (на работе был хороший принтер), потихоньку стал нам выводить на печать не только эту книгу, но и все другие материалы, накопившиеся у нас в компьютере. Таким образом, у нас теперь целая полочка «контрольных» экземпляров наших трудов. Я не боюсь слова – трудов, так как это действительно, длительный и довольно таки трудный процесс. Кроме обычных обязанностей по дому, приходится сидеть за компьютером почти ежедневно – до 2-х часов ночи.

Итак, книгу мы создали. И, встретившись в Дзержинске с бывшими сослуживцами Виктора, подарили каждому по дискетке.

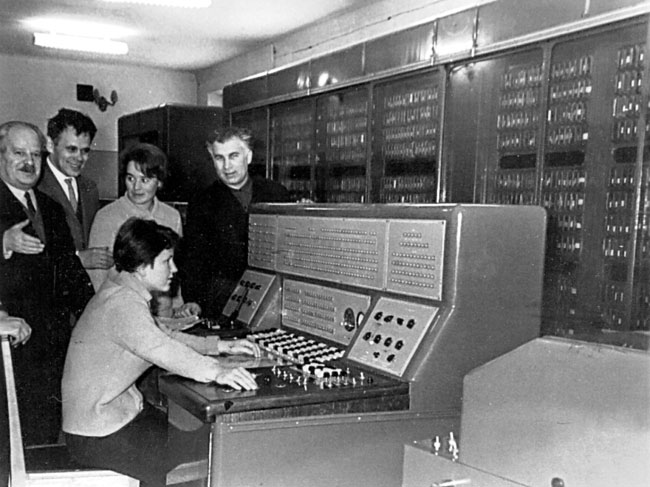

На фотографии – Р. Е. Соркин, Виктор Анатольевич Дудко, Калерия Быкова, Валентин Николаевич Фоменко и Урядова

Книга – «Первые 40 лет жизни Виктора Анатольевича» начиналась с ПРОЛОГА, в котором им самим приведен краткий перечень работ, выполненных вместе с дружным и талантливым коллективом за 18 лет его работы в НИХТИ. Приведя здесь этот текст, мы и ответим на вопрос. Заданный нами самим себе.

Вот теперь я передаю «эстафетную палочку» Виктору…

ПРОЛОГНачиная книгу воспоминаний, сначала я хочу ответить на вопрос – а что же было мной, вместе с Вами, сделано за 18 лет работы в НИХТИ.

Стоило ли всем этим заниматься не по обязанности, а по совести и уважению к делу, которым мы жили?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, я постараюсь коротко подвести итог проделанной мной, совместно с нашим коллективом, работе.

Придя на предприятие молодым специалистом, я участвовал в освоении первой одноадресной ламповой ЭВМ – УРАЛ – 1. А за последующие годы мы, уже последовательно осваивали:

– Трёхадресные полупроводниковые машины М-20, М220, М-222М.

– Быстродействующую машину БЭСМ – 6 (миллион операций в сек.).

– Машины третьего поколения АССВТ и ЕС – 1020.

– Внедрение ИС и СП, трансляторов ТА-1, ТА-2М и транслятора с автокода.

– Перевод типовых задач с одного типа ЭВМ на другой.

– Внедрение жёсткого диалога «Человек – ЭВМ» через телетайп ТА – 2М и экран Видеотона.

– Подключение этих систем по коммутированным линиям связи (с 6-кой).

– Применение чертёжно-графических устройств ИТЕКАН и ДГУ-2М.

Когда мы получили УРАЛ-1, как использовать ЭВМ, не знал никто, да особенного опыта и в стране не было. Поэтому первую программу пришлось составлять мне: здесь выяснилось, что нужны программисты – специалисты по переводу математической задачи (алгоритма) на язык машины и последующей расшифровке результатов расчёта. Так, одновременно с освоением ЭВМ, начал создаваться коллектив программистов и операторов, которые в дальнейшем стали прекрасными специалистами.

Хочу несколько слов сказать в защиту наших программистов.

Математики – программисты – это соучастники, соавторы большинства работ, поскольку они отрабатывали методику, доводили до кондиции постановку задач, применяли различные числовые методы, позволяющие одну постановку просчитывать в разных вариациях. В первые годы программисты составляли алгоритмы решения задач строго в соответствии с заданиями, которые выдавали им теоретики-разработчики. Естественно, им приходилось «погружаться» в эти задания и постигать их смысл. Позже, овладев тематикой разработок, они стали участвовать в них наравне с постановщиками. А ещё позже, нередко, расширяя рамки поставленной задачи, предлагали и осуществляли развитие её, опережая по уровню сложности самих постановщиков.

К сожалению, работники теоретического отдела, пользуясь итогами работы программистов, не видели в них (или не хотели видеть) высоко квалифицированных специалистов. А, может быть, на подсознательным уровне видели в них конкурентов, и, не желая в этом признаваться даже себе, проявляли это в своём отношении к ним.

Надо отметить, что это касалось не только математиков – программистов. То же самое не раз я испытывал на себе. Как будто, у нас на предприятии было несколько уровней исполнителей работ. К высшей «касте», естественно, относились отработчики, затем – разработчики – теоретики, ну, а остальные – «обслуживающие» подразделения, в число которых входил и вычислительный центр с лабораториями эксплуатации ЭВМ и программирования. Скорее всего, такая ситуация специфична не только для нашего предприятия. Она была «воспитана» и в рамках нашей отрасли, и характерна для всех НИИ и предприятий страны. Но существующее разделение на «классы», в зависимости от значимости работ, нисколько не умаляло оценки наших разработок. И я горжусь итогами того, что нам удалось сделать.

После того, как была сдана в эксплуатацию машина «УРАЛ-1», нужны были задачи, для решения их на ЭВМ. Первые постановки задач были осуществлены Беляевым Т. Ф., Опоковым Г. В., Фоменко В. Н. и Кунцевым М. Г., но они были не вполне удачными для реализации их на ЭВМ.

Была поставлена первая задача, сформулированная Юрьевым, но не сумевшим её правильно записать – это была задача о подборе навески воспламенителя, (что было темой его последующей диссертации). Но математически правильно он её не сформулировал, и, вероятно, не учёл каких-то физико-химических процессов, что не всегда позволяло правильно подобрать навеску. Это удалось сделать Р. Е. Соркину, пришедшему в институт в 1959 году. На эту тему они с Быковой К. А. написали статью, а Соркин Р. Е. составил систему уравнений, решение которой позволило с приемлемой точностью подбирать навеску воспламенителя для любого заряда РДТТ. Именно с решения этой задачи и началось освоение машины. А институт получил постоянного постановщика всё усложняющихся задач.

Когда мы поднакопили достаточный опыт, работники предприятия поверили в наши способности, к нам стали поступать заявки на проведение расчётов.

От простых задач мы перешли к более сложным.

В ВЦ решались задачи, записанные:

– алгебраическими выражениями,

– обыкновенными дифференциальными уравнениями,

– дифференциальными уравнениями в частных производных,

– различные поисковые задачи, требующие для решения большого количества перебора вариантов, а, следовательно, и машинного времени.

Со временем количество решаемых задач увеличилось настолько, что мы вынуждены, были сначала составить в 1965 году Каталог с перечнем постановок этих задач, а затем выпустить Каталог с алгоритмами, с входными данными и выходными результатами решения задач. (Мы надеялись, что математические модели различных процессов и явлений, могут быть идентичными и совпадать – тогда постановщику задачи не надо заново ставить и решать задачу – достаточно её заимствовать.)

Нашими разработками пользовались не только работники НИХТИ. Мы передавали свои разработки в другие предприятия и НИИ отрасли.

Внутри НИХТИ мы разработали и внедрили некоторые задачи для управленческих отделов:

– для ОТИЗа мы осуществляли, с помощью машины серии ЕС, перевод механизированного расчёта зарплаты на автоматизированный, а потом и всего учёта.

– в 1974 году были под моим руководством разработаны и внедрены на ЭВМ М-220: подсистема «Кадры» и подсистема «Медсанчасть».

У каждого научного работника есть много тем и направлений работ, с которыми он живёт и творит. Но всегда есть одно единственное, любимое дело, с которым ты не просто «живёшь» на работе, но и не спишь дома ночами…

Была такая любимая тема и у меня. Это решение задач, связанных с определением газоприхода с поверхности горения заряда, называемой в обиходе просто «поверхности». Уже в 1963 году я стал руководителем работы – «Методы решения на ЭВЦМ задачи по определению площади поверхности горения порохового заряда осесимметричной формы.»

Может быть, с этого момента, а может чуть раньше, я «заболел» этой темой не только на период моей деятельности в НИХТИ, но и на всю оставшуюся жизнь.

Придя в институт, Соркин Р. Е., предложил работникам своей лаборатории и мне подумать и определиться – кто хочет заняться задачей расчёта газоприхода поверхности горения заряда, необходимой подразделениям, занимающимся проектированием и отработкой различных изделий. Мне задача понравилась, а остальные не захотели ею заниматься. Я начал изучать вопрос. Узнал о том, что математически задача не решаема, так как система уравнений в частных производных, описывающая процесс, имеет точки разрывов 2-го рода.

А с точки зрения практиков – отработчиков, это – определение площади горения заряда от свода. Они прорисовывали заряд, а затем прочерчивали контур. Контур сдвигали параллельно на свод внутрь заряда, за исключением тупых углов. В них образовывались окружности, которые перемещались по увеличенному радиусу, с центром в точке образования тупого угла. Затем определяли объём сгоревшей части заряда. Это уже геометрическая задача. Так была сформулирована задача определения площади горении от свода.

Мы с Ивановой Н. А. определили, что задача расчёта поверхности, если её рассматривать с расчётной стороны, состоит из двух задач: общая – для зарядов любой формы, и частная – для осесимметричной формы, когда заряд можно рассматривать как контур на плоскости. Мы сначала попробовали решить эту, относительно простую, задачу, а уже потом перейти к общему случаю. В качестве программиста мы привлекли Таламанову (Ларионову) В. Н., которая затем занималась этой задачей в течение многих лет, подчищая и доводя до ума свою программу. Высшим достижением её была программа на быстродействующей ЭВМ БЭСМ-6, когда один вариант программы считался на этой машине меньше 1 сек. что позволило применить её в САПР РДТТ, где надо было за приемлемое время перебрать некоторое количество вариантов.

Таким образом, мы разработали и реализовали программу расчёта поверхности зарядов осесимметричной формы. У нас на предприятии по этой программе рассчитывалось ежегодно несколько тысяч вариантов проектируемых изделий.

Еще, будучи молодыми специалистами, мы с Лёшей Липановым выполнили работу по расчёту внутрибаллистических характеристик газосвязанных ПРД для периода воспламенения.

Немного позже мной была описана система газосвязанных двигателей с комбинированными зарядами, которая была оформлена в виде статьи в журнале Оборонная техника.

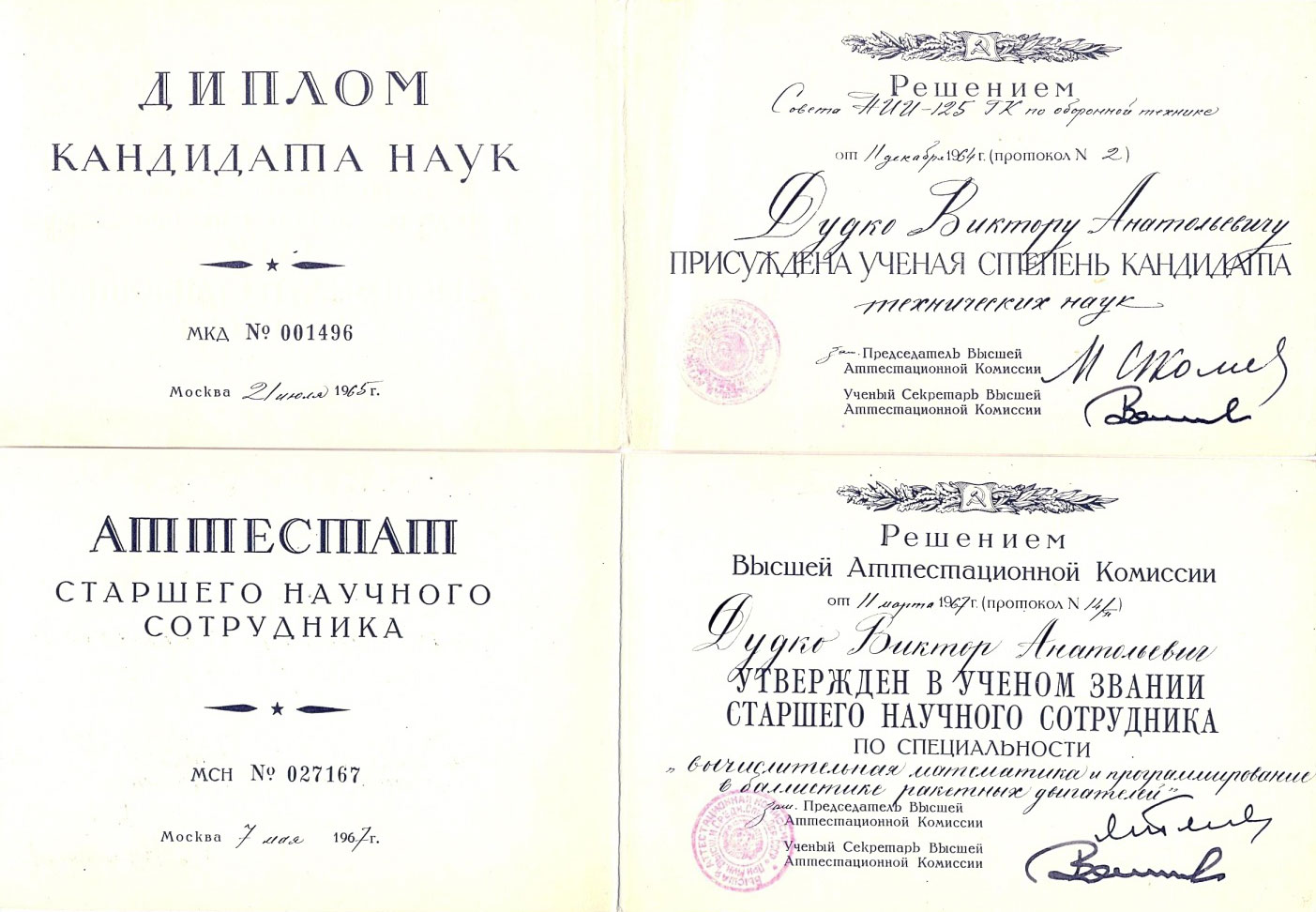

В 1960 году я поступил в аспирантуру при нашем предприятии, а в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию.

Советская наука развивалась, и мы всё время старались идти в ногу с ней.

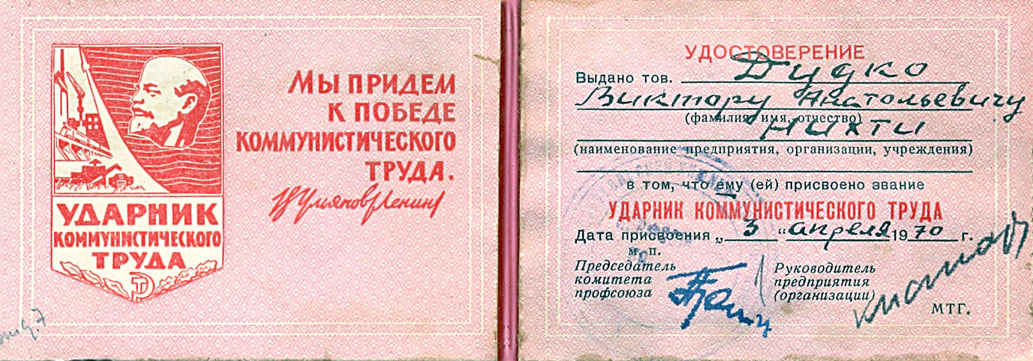

В стране прозвучал лозунг – ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ НАУЧНО ОРГАНИЗОВАН. И везде на предприятиях стали внедрять НОТ – НАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА.

Именно в нашем подразделении мы начали заниматься внедрением НОТ в научных подразделениях – НОТ В НАУКЕ.

Следующее новое направление в совершенствующейся научной деятельности предприятий было СПУ – СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Именно в нашем подразделении в 1966 году была организована группа СПУ, руководителем которой стал Соловьёв Э. Д.

Сначала мы все учились, а затем стали неплохо разбираться в системе. Мне даже поручили возглавить межминистерскую тему по СПУ, которую выполняли несколько организаций.

В 1968 году под моим руководством была разработана система управления и методов оптимизации ресурсов многопрофильными предприятиями отрасли.

В 1969 году нам удалось определиться с организацией и структурой СПУ на предприятии. И в этом же году мы разработали отраслевые методические материалы по СПУ (для НИИ и КБ).

Следующая ступенька – во всех предприятиях приступили к внедрению АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ – АСУП. И мы занялись разработкой и внедрением в НИХТИ – АСУ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

В 1968 году под моим руководством были разработаны и внедрены структурные схемы и информационные связи подразделений НИХТИ.

Совершенствуя работу других подразделений, мы обучались и развивались сами. Большой объём работ, проводимых по разработке и решению задач на ЭВМ, требовал высокого уровня специализации программистов и операторов. Была много сделано по организации работ и нормированию труда операторов электронных вычислительных машин.

Структура лаборатории была разработана с одной стороны с оптимально возможным распределением обязанностей и специфики проводимых разработок, а с другой стороны с учётом всесторонней специализации, позволяющей в случае необходимости, проводить соответствующие замены и подстраховки.

В лаборатории функционировали группы (после 1970 года):

– группа автоматизации программирования, в которой основными разработчиками были: Фирсова Л. И., Воронкова Г. С., Таранова Н. Н.

– группа поверхностей, в которой основными разработчиками были: Иванова Н. А., Ларионова В. Н., Усова Г. М., Ярославцева Т. О., Чапцова Н. С., Малашина Н. И.

– группа баллистики, в которой основными разработчиками были: Козловская Л. А., Цюпий А. П., Иванова Н. П., Карманова Л. П., Терентьева М. В., Чекалина В. А.

– группа технологии и статистической обработки, основными разработчиками в которой были: Иванькова В. Т., Андреева В. П., Пронина О. В., Никитина Е. Н.

Специализация и взаимозаменяемость делала коллектив единым организмом, постоянно развивающимся, а главное – дружным и любящим своё дело.

После поступления на предприятие оборудования с ЧПУ, (сначала на завод, а потом и в химические цеха), в нашей лаборатории была организована

– группа матобеспечения оборудования с ЧПУ, в которой основными разработчиками были: Усова Г. М., Афанасьева А. И., Панкова Д. М.

Поскольку машинное время было дорогое, мне и А. В. Смирнову в 1970 году пришлось провести работу по определению экономических показателей работы ВЦ, таких, как – стоимость машино-часа, стоимость программирования, стоимость решения типовых задач и др.

Надо справедливо отметить, что все перечисленные выше работы и начинания, всегда поддерживались нашим руководителем – Соркиным Р. Е. и директором предприятия – ЖУКОВЫМ Б. П. Борис Петрович всегда смотрел далеко вперёд. Он ставил перед коллективами невыполнимые в данный момент задачи. Но именно это давало толчок научной мысли. В своих стремлениях сотрудники добивались отличных результатов.

Так, например, в 1965 году, ознакомившись с разработками кораблестроителей США в области применения вычислительных машин при проектировании кораблей, Жуков дал указание Соркину, Победоносцеву и Путинцеву рассмотреть вопрос о возможности применения опыта кораблестроителей в работе предприятия. Речь шла о возможности АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ.

Но только в 1970 году начались разработки САПР на нашем предприятии. Я с удовлетворением вспоминаю, что именно по моей инициативе мы приступили к этим разработкам в нашей лаборатории. Под моим непосредственным руководством, совместно с Ивановой Н. А., Ларионовой В. Н. и Усовой Г. М. в этом году мы выполнили 1-ую часть системы автоматизированного проектирования установок (зарядов с помощью ЭВЦМ) с применением метода случайного поиска. Нам удалось в рамках САПР решить задачу определения геометрических размеров осесимметричного заряда конкретной конфигурации по заданному закону поверхности горения, с учётом ограничений на вес и габариты заряда, с применением метода случайного поиска в качестве метода поиска оптимальных характеристик.

В 1972-м году мы совместно с соседней лабораторией отдела уже занимались разработкой автоматизированной системы проектирования зарядов РДТТ на этапе эскизных проработок.

В 1973 году отделом разработали эскизный проект системы автоматизированного проектирования ракетных двигателей твёрдотопливных зарядов и топлив на базе комплекса ЭВМ БЭСМ-6, М-220, М-222 и др.