скачать книгу бесплатно

– Игнатова, у тебя ноги еврейские, – успела разглядеть обнажившиеся признаки национальной принадлежности ее лучшая подруга.

– Как это? – обиделась Женя. – Кривые, что ли?

Ноги в заштопанных колготках и вправду были чуть кривоваты. Вполне возможно, что таким образом сказался перенесенный в детстве рахит.

Оставив вопрос без ответа, Танька проворно влезла в импортную обувь, с некоторым усилием застегнула молнии на мускулистых икрах и, покачивая бедрами, прошлась между письменными столами.

– А поглядите–ка сюда, девки, – сказала она, задрав юбку до допустимого предела.

Взору девок открылись стройные ноги Рогиной с соблазнительными чашечками коленок и подтянутыми ляжками.

– Ну все, – подала наконец голос Леля. – Все мужики твои.

– Так а я про что? Они на меня сами валятся. Флюиды чуют.

В самодовольной улыбке, застывшей на Танькиных губах, Женечке привиделось что–то непристойное.

– Ты это, осторожней, – не выдержала она. – Там внизу шов разошелся. Будешь вихляться, еще больше порвешь. Сапоги–то импортные все–таки.

– А Хабиулина зачем держим? Он так зашьет, что и видно не будет. И набойки новые поставит.

– Ну и сколько ж он возьмет за такой ремонт?

Леля прыснула от наивного вопроса Женечки:

– Она ж натурой расплатится. А деньгами те платят, у которых флюидов нет.

Похоже, в жилконторе с флюидами было хорошо у всех, кроме Игнатовой. У той же Лели в любовниках ходил участковый милиционер. Муж начальницы играл на гитаре в какой–то вокально–инструментальной группе и постоянно разъезжал по гастролям. Вроде бы у нее завелся кто–то в райкоме партии. Танька спала со всеми подряд, а у Женечки никогда никого не было, если не считать школьной дружбы с Генкой Кисиным.

«А может, он тоже был евреем?» – вдруг подумала она и вспомнила, что роковую весть об еврействе ей принесла соседка по коммуналке тетя Надя Дьякова.

– Ничего я не яврейка, – расплакалась Женечка. Почему–то уже в девять лет она знала о проклятии этого слова.

– Как же не яврейка, когда папа у тебя Лев Яковлевич Миркин?

К тому времени отец уже несколько лет не жил с ними, но тетя Надя хранила в памяти его недолгое присутствие в семье соседей. Поделиться горем Женечке было не с кем.

Она не обмолвилась ни словом о своем открытии вечно занятой и усталой маме, женщине доброй и простой, которую угораз дило когда–то влюбиться в бравого офицера–летчика. Вполне возможно, что первые годы они были счастливы. В фотоальбоме хранились их улыбающиеся лица, но лет через семь после появления Женечки отец ушел к другой женщине и, добросовестно выплатив алименты, исчез из жизни оставленной им семьи. При рождении Женечке предусмотрительно была дана фамилия и национальность матери, но отчество и большие черные глаза выдавали принадлежность к племени вечных изгоев. А вот теперь еще и еврейские ноги…

Она поскорее обулась в Танькины суконные ботики. Даже с шерстяными носками ботики были великоваты. Обижаться на подругу или сделать вид, что ничего не произошло?

От грустных мыслей ее отвлекла разъяренная Жази, грохнувшая вечной своей связкой ключей о Лелькин стол.

– Присылают, бля, работничков!

Каждая клеточка располневшего тела начальницы выражала негодование. Девки с интересом ожидали продолжения спектакля. В дверь жилконторы, заметно шатаясь, ввалился один из обещанных после обеда кровельщиков.

– Ну, я это… Павловна, принял немного, но работать могу хоть сразу…

– Я тебе, бля, дам «хоть сразу»! И думать забудь! На крыше в таком виде делать нечего. Скатишься вмиг – и пи

ец котенку. Я в тюрьму из–за тебя, Сережа, идти не хочу.

– Дык мне теперь куда? – не найдя опоры, кровельщик со всего маху сел мимо стула. Отдав последние силы и даже не пытаясь подняться, он растянулся на полу.

– Девки, как бы он нам тут не нассал, – забеспокоилась Леля. – Ольга Павловна, куда его?

– Я знаю? Звони участковому.

Участкового Костырко на месте не оказалось.

– Так, а второй–то где? – Женечка вдруг вспомнила, что кровельщикам разрешалось работать только парами.

– Где? – сверкнула накрашенными глазами Жази. – Тебе сказать, или сама догадаешься?

Догадка не стоила больших усилий, поскольку технику–смот рителю Игнатовой уже не раз доводилось слышать исчерпывающе краткий ответ на этот, можно сказать, риторический вопрос. Похоже, что второй кровельщик был именно там.

Ситуацию спасли вовремя подоспевшие водопроводчики. Серегу подняли и увели.

Наказание в виде стояния на панели перед металлическими скособоченными оградками, охраняющими пешеходов от падающих сверху льдин, отменялось.

А между тем короткий декабрьский день, перевалив за середину, стремительно подходил к концу. На автобусной остановке снова затолпились люди, спешащие пораньше добраться домой. Уже после обеда стало смеркаться. То там, то здесь зажглись окна. Квадраты света легли на кашеобразную грязь, покрывающую тротуары. В конце рабочего дня раскрылись массивные дубовые двери гранитного куба на Литейном, 4. Поток людей с дипломатами устремился в арку проходного двора на Каляева. Близость зловещего места не сказывалась на усердии дворников. Растаптывая чавкающую под ногами кашу, деловые люди спешили пересечь загаженный двор и слиться с толпой, направляющейся к метро «Чернышевская».

В жилконторе на вечерний прием к паспортисткам выстроилась терпеливая очередь. Ольга Павловна открыла заветный сейф, где между импортной косметикой и банками дефицитного кофе хранилась доверенная ей печать, и уселась в своем кабинете заверять всевозможные справки. Техники–смотрители разбежались по домам.

История жизни Женечки Игнатовой началась двадцать один год назад за тысячи километров от ее служебной комнаты в коммуналке на улице Чайковского. Невидимый учитель географии скользит указкой по глянцевой поверхности карты вправо. Где–то за голубым полумесяцем самого глубокого в мире озера указка натыкается на смешное слово «Чита», вписанное в метрику Евгении Львовны Игнатовой как место рождения.

«Нет–нет. Чита была в нескольких километрах от нашего военного городка. В роддом меня отвезли на газике прямо из барака».

Воображение Женечки рисовало взволнованного лейтенанта, гонящего газик с рожающей на заднем сиденье женой, но действительность была другой. Детей лейтенант не хотел и всячески уговаривал жену избавиться от Женечки, живущей тогда в теле матери в виде зародыша. Уговоры не помогли. Ребенок родился, когда его отец был на летных испытаниях, и газик гнал другой, оставшийся Женечке неизвестным человек. Барак для семей офицерского состава стоял на краю военного аэродрома, затерянного в сопках и лесах Забайкалья. «Там было так холодно, что у меня мокрые после бани волосы однажды ночью примерзли к стенке, а ты спала у нас в чемодане».

Зато со словом «Айдырля» можно связать фотографию трехлетней девочки в кроличьей шубке и с деревянной лопаткой на фоне снежного холма с торчащей черной трубой. «Так это землянка. Помнишь, у Пушкина? Жил старик со своею старухой у самого синего моря; они жили в ветхой землянке…» Стихи про старуху и разбитое корыто Женечка помнила, а землянку как место проживания своей семьи – нет. Еще она помнила запах гуталина и мокрых пеленок, стоявший во всех коридорах офицерской общаги, людей в галифе и линялых майках с вафельными полотенцами через плечо, помазок в белой пене, забытый кем–то на полочке в умывальной. Но все это было позже…

Дальше указка в руке учителя скользит по коричневой полоске, пересекающей карту сверху вниз. Слева Европа, справа Азия. Крошечная точка с названием «Каменск–Уральский». Здесь память становится отчетливее: зеленая обложка книги с Хозяйкой Медной горы, ужасающее слово «круглосуточный», первые слезы одиночества среди кроваток со спящими детьми. Блаженная болезнь ветрянка. Садик отменялся, и можно было болеть дома в голубом фланелевом халатике со смешными розовыми слониками. Отец, держащий пузырек зеленки наготове, мама, уговаривающая намазать руки липким и тягучим глицерином. Острое, пронизывающее чувство любви к ним.

«Ну, а потом папу твоего демобилизовали. И мы поехали в Ленинград». В шесть лет Женечка не имела ни малейшего понятия о том, что происходило за стенами их комнаты, но заметила, что отец перестал носить фуражку и китель…

Указка невидимого учителя географии движется по карте с востока на запад, за ней в ночи несется тяжелый локомотив. Воспоминания о поезде, пересекающем страну, были чуть ли не самыми счастливыми воспоминаниями Женечки о ее детстве. Новые слова «плацкарт» и «подстаканник». Важная тетя–проводник с двумя свернутыми флажками в кожаном мешочке. Кусочки рафинада, исчезающие в стакане горячего ароматного чая. Засыпание на слегка влажной подушке под туки–так–туки–так–туки–так и вдруг протяжное «у–у–у–у»… Долгожданное слово «Ленинград», светящееся полукругом над крышей вокзала. Мамино раздраженное: «Женя, ну ты можешь идти быстрее!» Но как же идти быстрее, когда нельзя наступать на черные плиты пола, а можно – только на белые, делая шаги то шире, то короче.

Демобилизованный капитан авиации Миркин вернулся с женой и ребенком туда, откуда начал свой полет в жизнь. Коммуналка на Кирочной пахла жареной рыбой. «Не колюшка, а корюшка. Как рычат собачки? – Р–р–р! – Вот умница Женечка. А теперь скажи: «Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтоб было всем понятно».

Встреча со свекровью была безрадостной. Седая женщина запретила говорить слово «бабушка», подменив его словом «тетя». О дедушке никто не вспоминал. Спать пришлось на раскладушке посреди большой комнаты с окном во двор. Родители спали на полу. «А что прикажешь делать с этим будырем? Его ни разменять, ни встать на очередь», – сокрушалась мама папы тетя Таня. И все–таки Миркиным удалось разъехаться где–то через полгода. Женечка с родителями перебралась в двадцатиметровую комнату в коммуналке на Моховой. Здесь пахло кошками. Кошки жили у Ольги Капитоновны и иногда выбегали в коридор. Беглянок ловили и возвращали в крошечную вонючую комнату. У Приколотиных был телевизор КВН, с линзой перед малюсеньким экраном. Они звали Женечку смотреть цирк и мультики. Время от времени между соседями вспыхивали страшные скандалы. Громче всех кричала на кухне та самая тетя Надя Дьякова, которая открыла Женечке тайну ее национальной половины, но уже после того как папа собрал свои вещи в коричневый чемодан и уехал.

Перед Новым годом повалил тяжелый липкий снег. Город покрылся толстой белой пеленой. «И почему снег меня больше не радует, как в детстве?» – задавала себе вопрос Женечка и сама удивлялась его нелепости. Разве в детстве она знала что–нибудь о снегоочистителях и технической соли? Хорошо Таньке. Ее участок приходился на правительственную трассу. Там снегоуборщики скребли днем и ночью, а на Каляева их ставили в последнюю очередь. Соли, присланной из треста, не хватило уже на второй снегопад. Что бы они делали без Лельки? Только ее связи и помогли. Кто–то пригнал грузовик ворованной соли и сгрузил прямо в подворотне у жилконторы. Дворники налетели с санками и ведрами. Растащили за полчаса. Скинулись потом, конечно. Сколько Лельке перепало, никто не знает. Да и кому какое дело? Было в ней какое–то располагающее жизнелюбие и доходящий до неприличия оптимизм. Гордо, как норовистый конь, топала она по своему участку. Многие принимали ее за начальницу только по одному виду. Уже в первый снегопад Женечка пожаловалась Лельке на то, что на Каляева машины паркуются рано утром и стоят весь день. Очистить поребрик при этом совершенно невозможно. Перспектива очередного штрафа доводила Женечку до отчаяния, а собирать с дворников деньги для покрытия своих убытков она так и не научилась. На следующее утро важная Леля стремительно прошлась по Каляева с блокнотом в руках. Любую пытающуюся пристроиться к поребрику легковуху она встречала словами: «Та–а–к, сейчас буду записывать номера!» Легковухи в ужасе разъезжались. Никто даже не пытался выяснить, чем им могла грозить парковка в разрешенном месте в разрешенное время.

– Учись, пока я жива, – хохотнула Леля вслед поспешно отъезжающему «москвичу». – Ставь скорей дворников на расчистку, а то новые ландо понаедут, и айда к тебе чай пить. Счас я твоих заек распугаю!

Но именно этому Женечка и не могла научиться. Не было у нее ни громкого, чуть с хрипотцой, прокуренного голоса, ни задиристой наглости хабалки, с которой Лелька всегда добивалась того, чего хотела. А может, это была и не наглость, а какая–то заразительная энергия счастья, которой никто не мог противиться. Вот и Женечка вдруг бросилась расставлять дворников, весело переругиваясь с опоздавшими, и уже через час лифт медленно, как бы с трудом скользя внутри стеклянной шахты, прилепленной к стене, поднимал ее и Лельку на четвертый этаж дома на Чайковского.

Заек было двое. Вообще–то на заек они не походили. На крошечной головке Ирки пылал пушок ярко–оранжевых волос, а Толик был похож на состарившегося доисторического мальчика, перебравшегося из пещеры в ленинградскую коммуналку. Бог его знает, чем они занимались в своей норке, но ели непременно на кухне, причем всегда из одной тарелки. По субботам зайки привозили с Некрасовского рынка картошку и кочан капусты, из которых Ирка варила в большущей кастрюле то ли щи, то ли борщ. Усевшись на уголке своего кухонного стола и касаясь друг друга коленками, они сладострастно поедали это варево. «Зайка, ты ешь–ешь», – говорил Толик тихим нежным голосом, ложкой подталкивая Ирке лакомый кусочек картошечки. «Да я ем–ем», – шептала в ответ Ирка.

Присутствующей при этих сценах Женечке казалось, что она невольный свидетель высшего акта интимности соседей, и она не знала куда деваться, пока жарила яичницу или варила сосиски. Такое трогательное проявление любви могло бы быть вполне безобидным, если бы не враждебность заек к окружающему миру. От их склочного характера страдали прежде всего соседи.

Дверь квартиры, к которой подтянулся медленный лифт, открывалась сразу в коммунальную кухню.

– Всем привет! – Лелька топнула пару раз по коврику и, не вытерев ноги, варежкой стряхнула на пол снежинки, окропившие ее лисий воротник. Быстро стянув пальто, она кинула его на первый же подвернувшийся стул. Стул был соседский.

От громкого голоса Лели зайки, склонившиеся над утренней тарелкой щей, вздрогнули и пригнулись еще ниже.

– У тебя какой чай? – продолжала греметь та.

– Обыкновенный, грузинский. А тебе какой подавай? – захлопотала Женечка.

– Вообще–то я цейлонский люблю, ну да ладно, заваривай свой веник. Где твой стол–то?

Лелька бросила на зеленую клеенку горсть шоколадных конфет в желтой обертке.

– А че у тебя к чаю ? Сыр есть?

– Батон есть, масло есть…

Зайки притихли и прислушалась. С вениками они ходили в баню, а потом сушили их на растянутой в кухне веревке. Чай пили с рафинадом. Подслушанная шутка вызвала у них что–то вроде недоумения.

– А че в коридоре–то темнотища, – защелкала выключателем неугомонная Леля. – Ты как дверь свою находишь? На ощупь?

– Я ж вчера лампочку ввернула, – удивилась Женечка. – Утром еще горела. Ой, я, наверное, забыла свет выключить, когда уходила.

– Щас я достану, – не выдержал Толя и вытащил откуда–то лампочку, вывернутую утром вслед убегающей на работу соседке, чтобы той неповадно было тратить лишнюю электроэнергию. И как только скудный свет озарил коммунальный коридор, на кухне заголосила Ирка:

– А пусть нам рамы отлемонтируют тоже. Вы–то своей Женьке по блату отлемонтировали, а наши–то рамы как были, как и есть: не закрываются. А к Женьке ходите – пол следите, ноги не обтираете, конфеты носите, веники воруете. Польта куда ложите? Не ваш это стул, – гундосила она на одной ноте, не переводя дух.

– Ну знаешь, Игнатова, в таких условиях я чай пить не могу, – сделала большие глаза Леля. – И долго это будет продолжаться?

– Да они сейчас на работу уйдут… Переждем немного. – Женечке хотелось чаю с конфетами в желтой обертке, но ее робкий голос прозвучал неубедительно.

– Некогда, мать. Давай ноги делать, пока я твоих заек не пришибла ненароком. Можно, конечно, к Татьяне забежать и у нее посидеть полчасика, контору все равно открывать рановато.

И с тем же самым неизбытым запасом счастья они скатились с лестницы, не дожидаясь ползущего лифта, и уже во дворе влились в поток людей с одинаковыми спинами, спешащих к арке проходного двора на Каляева и растворяющихся за массивными дверями зловещего куба на Литейном. Огибать Большой дом, стоящий на пересечении участков их жилконторы, Женечке приходилось несколько раз в день, но, поскольку в ее жизни ничто не было связано с этим местом, она беззаботно пробегала мимо, удивляясь вечному холодному ветру, с ожесточением продувающему поворот с Литейного на Воинова.

Как–то само собой вышло так, что Новый год решили встречать у Тани Рогиной. Участковый Костырко принес красавицу елочку, конфискованную у браконьера, и вбил ее в крестовину. Праздничный запах ельника ненадолго заглушил вонь коммунальной квартиры.

– С наступающим, – прихватил Таньку за пухленькую талию Костырко. – Лелику передай, что мне надо к спиногрызам.

Спиногрызами были его малолетние мальчишки–близнецы.

– Понятное дело, семья, – закрыла за ним дверь Рогина и тут же отзвонила подруге.

– Да ладно! – похоже, совсем не расстроилась Леля. – К нашему берегу – не говно, так щепки. – И перевела разговор на более приятные темы.

Женечке оставалось дорезать полкило докторской колбасы и заправить салат майонезом, когда кто–то дважды позвонил в дверь. Звонки были длинные и требовательные. На пороге, слегка покачиваясь, стоял Рудик Госс.

– Ты вроде хорошая девочка, – довольно внятно произнес он. – У тебя выпить есть? Не уложился я, а магазин уже закрыт.

– Нету, – соврала хорошая девочка, у которой были припасены к Новому году две бутылки сухого. – Мне скоро уходить.

А вот это было правдой. Собирались к десяти, время поджимало, а надо было еще довозиться с колбасой и майонезом, набить салатом эмалированную кастрюлю и проходными дворами добежать до Таньки. Да еще не забыть любимых Окуджаву с Дассеном. Женечка в нетерпении уставилась на незваного гостя, топчущегося в дверях: всегдашняя щетина, нелепо торчащая из подобия свитера шея, замызганная куртка. На какое–то мгновение ей стало его жалко:

– Салатику дать? Хоть поешь чего.

– Не–е–е… – поморщился Рудик. – Пусти в уборную.

Кто же откажет в этом человеку? Закрутившись с приготовлениями, она не видела, как Рудик исчез, оставив открытой входную дверь.

Может, кто и любил праздники, Новый год там или Восьмое марта, только не Таня Рогина.

– Пьянка, да и все, – говорила она, добавляя к известной цитате пару нецензурных выражений, сводящих на нет потребность людей в совместном чествовании каких–либо определенных дат. За этой показной грубостью распознавалось одиночество женщины, не верящей даже в возможность счастья, если оно подразумевало присутствие мужчины. Скорее всего, здесь пряталась какая–то душевная травма, от которой Татьяна так и не смогла оправиться. Мужиков она презирала и держала только «по необходимости», но поскольку с годами «необходимость» не спадала, а разрасталась, вместе с ней разрасталась и ее ненависть к нелучшей половине человечества, представители которой разбегались, испытав на себе накал Таниной агрессивности.

Неопытной Женечке была непонятна сложность сексуального устройства подруги, и она считала ее обыкновенной бля

ю, впрочем, нисколько ее за это не осуждая. Истоки одиночества Лели тоже скрывались в прошлом, но, в отличие от Тани, к мужикам она относилась с некоторым доверием и довольно снисходительно. Какая–то общность судеб свела всех троих за праздничным столом коммунальной квартиры на улице Воинова.

Старый год девочки проводили со «Столичной». Закусывали селедкой под шубой и холодцом. Леля села напротив окна, за которым чернела новогодняя ночь. Вглядываясь в свое отражение, она томно закидывала голову и поправляла волосы, словно чувствуя на себе взгляд отсутствующего участкового. В углу комнаты по телевизору приглушенно коптел «Голубой огонек». После второй стопки и мясного салата заговорили о мужиках. Разговор пошел о размерах и позах. По–Таниному выходило, что при определенной сноровке результата можно добиться с любым размером. Леля не соглашалась: ей подходил только большой. «Вот поэтому за Костырко и держусь», – сказала она и как–то похабненько расхохоталась. Из обсуждаемых поз Женечка усвоила только вариант, прозванный рабоче–крестьянским, все остальное показалось ей каким–то высшим и неправдоподобным пилотажем. Принять участие в разговоре ужасно хотелось, но что она могла рассказать? Как не поверила ушлой подружке, открывшей ей тайну зачатия? Женечке и сейчас, через пятнадцать лет, многое в сексе представлялось не то чтобы абсурдным, но скорее удивительным. «Как странно, что после этого появляются дети», – думал она. Однажды она даже попыталась поделиться недоумением с Татьяной, но, услышав резкое: «В твоем возрасте оставаться девственницей уже не достоинство, а недостаток», обиделась и как–то даже от нее отдалилась. Впрочем, ненадолго. Татьяна казалась ей женщиной доброй и несчастной, хотя и была в ней какая–та накопленная злоба, вырывающаяся в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас. «Да выключи ты это нытье!» – вдруг вскинулась она на тихое окуджавское «Eль, моя ель, уходящий олень…» – столь любимое Женечкой. «Давайте лучше споем, девки!» – и затянула: «Вот кто–то с горочки спустился…» Спели. Потом пьяными голосами затянули «Ромашки спрятались, поникли лютики…» – и чуть не опоздали откупорить шампанское и выпить за Новый год. Не дослушав Муслима Магомаева, поющего по телевизору о любви к женщине, Женечка встала из–за стола и, пошатываясь, направилась к проигрывателю.

– Танцуем все! – игла проигрывателя неуклюже царапнула по пластинке.

– Та–да–та… Та–да–да–да–та–да–да–та, – запел Джо Дассен из глубин Люксембургского сада.

И под этот ласкающий, словно раздевающий голос закружились–закачались вставшие в круг поддатые девки. Лелька первой стянула с себя юбку и кофточку. Это показалось настолько естественным и даже нужным, что ее примеру последовали и две другие.

И вот уже в темном окне отразились три обнаженные женские фигуры, в упоении танцующие неведомый танец – то ли трех ведьм, то ли трех граций, то ли трех гражданок огромной страны, раскинувшейся в бесстыдстве «от края и до края».

После Нового года снегопады сменились стойкими морозами.

Изморозь, покрывшая провода и деревья, превратила улицу Каляева в сказочные чертоги. Женечка перестала задергивать шторы на единственном окне своей комнаты, выходящем на противоположную стену двора–колодца. Ажурные белые узоры на стеклах спрятали жизни людей от назойливых соглядатаев.

По льду Невы, от набережной Робеспьера до Крестов, протянулась хорошо вытоптанная дорожка. «Прям как в блокаду, – говорила Марьяша, которая в детстве таскала ведрами воду из Невы и на санках отвозила домой. – Да я жила прям тут, на Каляева, тока подальше. Не на нашем участке».

Блокаду вспомнила не только Марьяша. При тридцатиградусных морозах в квартирах исчезло отопление. Телефон жилконторы не смолкал. Люди толпились в коридоре, приводили закутанных детей, кричали, угрожали, плакали. Техники–смотрители носились по лестницам, где вдруг выросли то ли сталактиты, то ли сталагмиты. Водопроводчики паяльными лампами отогревали стояки, но трубы снова прихватывало морозом.

О югославских сапогах с новыми набойками и умелыми прошивками сапожника Хабиулина Женечке пришлось забыть и обуться в уродливые, зато теплые чеботы отечественной фабрики «Скороход». Да и всем было не до красоты. Началось настоящее бедствие. Своими силами ни контора, ни трест тут справиться не могли.

В этой безвыходной ситуации то ли флюиды, то ли связи помогли Ольге Павловне, и к ней первой в районе направили солдат стройбата. Парней в валенках и тулупах привезли из Новгорода в грузовиках с брезентовыми крышами. За ними подтянули сварочные аппараты с газовыми баллонами и даже полевую кухню. Счастливая Ольга, накинув на дубленку пуховый платок, бегала по участку, расставляя людей. Начали с Каляева, 23.

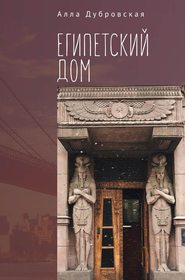

Странное это было здание: пятиэтажка с мансардой и полуподвалом, с привычно загаженным двором и обшарпанными лестницами, она выделялась в безликом ряду доходных домов на бывшей Захарьевской благодаря то ли причуде давнего заказчика, то ли страсти архитектора к египетским мотивам.

– Гляди, ребята! Им не холодно, – гоготнул солдатик, мотнув головой в сторону гранитных фараонов у парадных дверей.

«Да тебе самому не холодно, – Женечка с завистью рассматривала экипировку стройбатовцев. – Штаны и те на ватине. Вот бы нашим мужикам такие».