Полная версия:

Зимний дворец, Дворцовая набережная и Эрмитаж. Прогулки по Петербургу

Тут было чего испугаться. Ведь ни для кого не было секретом, как император обошелся с майором Глебовым: когда тот стал любовником сосланной в монастырь Евдокии Лопухиной, первой жены Петра, его приказали посадить на кол. Поскольку дело произошло зимой, на него надели тулуп и шапку – чтобы не мерз. А ведь Петр не испытывал к бывшей жене теплых чувств, просто это была его, хоть и бывшая, но собственность.

Так это или нет неясно, но здоровье императора к этому времени уже серьезно подорвано. Он сам часто называл себя стариком. Способствовали этому, безусловно, пьянство и образ жизни Петра. К пьянству он пристрастился благодаря Лефорту еще в Москве, в Немецкой слободе. С годами бытовое пьянство переросло в самый настоящий алкоголизм.

Уже летом 1724 г. произошло резкое ухудшение здоровья императора. Ему пришлось даже лечь в постель. Но при малейшем улучшении самочувствия он ее покинул и в сентябре присутствовал на спуске на воду нового фрегата. А в начале зимы болезнь вернулась с новой силой. В январе страдания усилились настолько, что царь кричал от боли. Эти страшные крики были слышны даже за стенами дворца. В качестве официальной версии болезни Петра I впоследствии бытовал рассказ о том, что он простудился. Якобы император, возвращаясь в столицу, увидел вблизи Лахты севший на мель бот с солдатами. Не утерпев, он лично, стоя по пояс в ледяной воде, принял участие в их спасении. После этого болезнь вроде бы усилилась и привела к печальному концу. Но на самом деле, согласно «Журналу», в котором записывались все действия Петра, император в это время не покидал Петербурга и ни в каких спасательных операциях не участвовал.

Петр I на смертном одре. Гравюра И.Н. Никитина

Рядом с постелью императора поставили походную церковь, в которой непрерывно шло богослужение. 22 января Петр исповедался и причастился. 26 числа наступил полный упадок сил. У больного была парализована левая половина лица, в результате чего он с трудом мог говорить. 27 января царь потребовал грифельную доску, но смог на ней крайне неразборчиво написать только два слова: «Отдайте все…». Далее рука отказалась ему повиноваться, поэтому Петр приказал позвать дочь Анну.

Считается, что Петр хотел продиктовать ей свое завещание. Однако, когда Анна подошла к постели отца, началась агония, и в 6 часов утра 28 января 1725 г. император скончался. Действительно ли он хотел продиктовать завещание, что и кому он хотел завещать, остается загадкой.

После того как Екатерина закрыла императору глаза, ей присягнули собравшиеся во дворце сановники, а затем и выстроившиеся на улице Преображенский и Семеновский гвардейские полки. Учредили траурную специальную комиссию для выработки церемонии похорон. В качестве места для погребения избрали Петропавловский собор. 10 марта, в два часа дня, печальная церемония началась. Для того чтобы перенести гроб в собор от дворца до крепости навели мост. По обеим сторонам моста выстроились войска. Вот как описывает это событие В.Н. Авсеенко в своей книге «200 лет Санкт-Петербурга. Исторический очерк»: «Во втором часу пополудни медленно тронулось шествие. Тело Петра вынесли из второго этажа дворца через балкон, по особой лестнице, пристроенной снаружи. Раздался заунывно-торжественный звон всех петербургских церквей, и пальба с крепости и из Адмиралтейства.

Екатерина I. Худ. Ж.-М. Натье. 1717 г.

За гробом следовали: маршал церемониальных дел, императрица и все особы царской семьи, поодиночке, с двумя ассистентами при каждом. Войска, при приближении траурной колесницы, опускали ружья и примыкали к шествию. Вместе с Петром погребали скончавшуюся за несколько дней перед тем дочь его, царевну Наталию. Останки поставили на величественно убранный катафалк в соборе, и красноречивый архиепископ Феофан Прокопович произнес свое знаменитое слово, сохранившееся в числе образцов ораторского искусства. Речь начиналась словами:

„Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? – Петра Великого погребаем!“. Перечислив затем великие дела скончавшегося царя, причем в храме слышались рыдания присутствовавших, проповедник закончил речь словами утешения: „Не весьма же, россияне! Изнемогаем от печали и жалости… и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его, которое вышепоименованными его делами означилося, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, такова и будет; сделал добрым любимою – любима и будет; сделал врагам страшною – страшна и будет; сделал на весь мир славною – славная и быти не перестанет. Оставил нам духовные, гражданские и воинские исправления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам“. Предание земле царственных останков Петра возвещено было столице троекратными залпами из пушек и ружей».

Большой зал дворца, в котором скончался Петр I, получил наименование «Печальный (Погребальный) зал». Сам дворец в прежнем виде после кончины императора простоял недолго. В 1726–1727 гг. взошедшая на российский престол Екатерина I значительно его расширила.

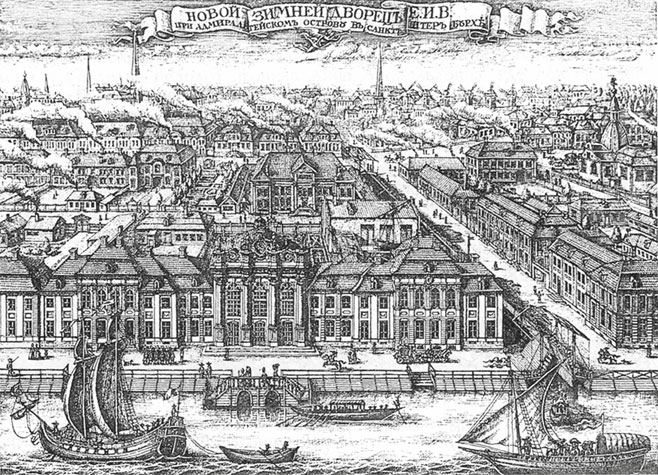

Третий Зимний дворец

Третий Зимний дворец построен по проекту архитектора Д. Трезини. Это здание уже гораздо больше по размерам, нежели предыдущее. При этом 2-й Зимний дворец в основном сохранен архитектором, который использовал его в качестве западного крыла 3-го Зимнего дворца. Вокруг примыкавшего к нему участка, доходившего до Большой Немецкой (нынешней Миллионной) улицы, Д. Трезини построил каре из служебных флигелей.

Главный корпус был двухэтажным, с характерной для построек того времени ломаной крышей. Центр его главного фасада, выходившего на Неву, подчеркнут выступом с четырьмя трехчетвертными колоннами. Еще два выступа располагались ближе к краям главного фасада. Окна второго этажа во всех трех выступах в верхней части были полукруглые. Крыльцо отсутствовало.

3-й Зимний дворец. Гравюра 1725 г. (графическая реконструкция)

Работы завершили в 1727 г., т. е. в тот год, когда скончалась затеявшая перестройку Екатерина I. Ставший императором Петр II, внук Петра I сын царевича Алексея, вернулся с Двором в Москву. Новый император не собирался, как его дедушка, по морю хаживать. Несколько лет дворец пустовал.

При Анне Иоанновне в нем селили придворных музыкантов, певчих, художников и использовали для иных нужд Дворцового ведомства. В конце 1730-х – начале 1740-х гг. здесь некоторое время жили артисты итальянской труппы и писались театральные декорации. Верхний этаж занимала созданная по распоряжению Анны Ивановны Первая российская танцевальная школа, возглавляемая танцмейстером Ланде.

Позднее, в 1741 г., уже при Елизавете Петровне, служебные флигели отдали под казармы Лейб-компании – особо привилегированной гренадерской роты лейб-гвардии Преображенского полка. Именно благодаря поддержке преображенцев Елизавета смогла взойти на российский престол. А еще позже, в 1783-1787 гг., архитектор Дж. Кваренги (Гваренги) использовал фундамент и частично стены 3-го Зимнего дворца при строительстве на этом месте здания Эрмитажного театра.

Сохранившиеся фрагменты дворца обнаружены в ходе проведения в 1976–1989 гг. реставрационных работ. До этого считалось, что дворец при постройке театра уничтожили. Но в ходе реставрации были выявлены многочисленные элементы старинного здания – лестница, сени, несколько комнат, часть парадного двора. Они были музеефицированы, а в полуподвальных помещениях размещена экспозиция предметов петровского периода, которая включает в себя «Восковую персону» – восковую фигуру Петра I – ранее размещалась в растреллиевском (5-м) Зимнем дворце.

Четвертый Зимний дворец

К концу 1720-х гг. 3-й Зимний дворец смотрелся уже вполне достойно в ряду каменных зданий, выстроившись вдоль берега Невы. От него в сторону Адмиралтейства стояли дома упоминавшихся сподвижников Петра I – обер-гофмейстера В.Д. Олсуфьева, обер-гофмаршала Д.А. Шепелева, вице-адмирала К.И. Крюйса, генерал-лейтенанта Г.П. Чернышева, генерал-аншефа П.И. Ягужинского, графа С.В. Рагузинского и дом генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – «адмиральский дом».

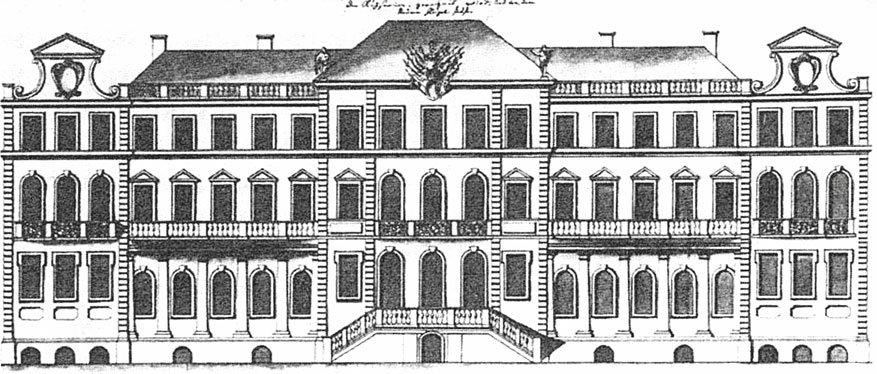

Дома Ф.М. Апраксина и А.В. Кикина

В этом ряду явно выделялся дом Апраксина, превосходивший своими размерами Зимний дворец. Правда, первоначально это было сравнительно скромное деревянное здание, построенное в 1705 г. по проекту архитектора Д. Трезини. В 1712 г. все тот же Трезини вместо деревянного здания выстроил каменный двухэтажный дом. Очередную перестройку апраксинского дома в 1716 г. провел архитектор Леблон. Благодаря величине и роскоши, в нем нередко устраивались известные петровские ассамблеи.

Ассамблеи, в доме Ф.М. Апраксина, впервые стали проводиться согласно указу Петра I в 1718 г. Зимой они проводились не реже трех раз в неделю. Ассамблея представляла собой, как говорилось в этом указе, «вольное собрание или съезд, делается не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть, обо всякой нужде переговорить, также слышать где что делается. При том же забава».

Чертеж северного (со стороны Невы) фасада дома Ф.М. Апраксина

Хозяин дома, где проводилась ассамблея, обязан предоставить только помещение и освещение. Сам он мог даже не присутствовать. Гости собирались после 4 часов дня, непременно с женами и взрослыми дочерьми. Развлекались разговорами, танцами, играми в карты, шашки и шахматы часов до 10 вечера. Обязательным являлось присутствие женщин.

Рядом с палатами Ф.М. Апраксина, со стороны нынешней Дворцовой площади, стоял построенный в 1707 г. каменный двухэтажный дом А.В. Кикина. После того как хозяина в 1718 г. казнили, в его доме до 1727 г. размещалась Морская академия (Академия морской гвардии).

Академия основана в 1715 г. по распоряжению Петра I и стала вторым учебным заведением по подготовке моряков, наряду с московским Навигационным училищем (существовало с 1699 г.). По сути дела, Академия основана именно на базе московского училища, из старших классов которого в Санкт-Петербург перевели 293 ученика. Первым ее руководителем являлся генерал-лейтенант П.А. де Сент-Илер. Вскоре, в 1719 г., директором назначили Г.Г. Скорнякова-Писарева, а за работу Академии и Навигационного училища стал отвечать граф А.А. Матвеев.

Морская академия являлась всесословным учебным заведением, т. е. кроме дворянских детей сюда принимались и дети разночинцев. Количество учеников установлено в 300 человек, которые считались военнослужащими и находились на полном государственном пансионе. Правда, средства на содержание студентов в первые годы перечислялись крайне нерегулярно и в недостаточном количестве. Если отпрыски дворянских фамилий получали средства из дома, то сыновьям бедных родителей приходилось туго. Инструкцию по обучению в Академии утвердил лично Петр I. Помимо морских дисциплин, здесь обучали геодезии, картографии, топографии, географии. После окончания Академии ее выпускники получали звание гардемарина.

Генерал-адмирал Ф.М. Апраксин

В 1727 г. Академию разместили сначала в пристроенных к дому А.В. Кикина мазанках, а в 1733 г. и вовсе перевели на Васильевский остров, в бывший дом князя А. Долгорукого, стоявший на месте нынешней Академии художеств. В 1752 г. ее преобразовали в Морской шляхетский кадетский корпус. Академия существует и поныне – это расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове Морской корпус Петра Великого.

В бывшем доме А.В. Кикина располагалась и основанная 2 января 1721 г. указом Петра I типография Морской академии. Работало в ней 16 человек, а печатались в типографии инструкции, регламенты, учебные пособия для учащихся Морской академии, атласы. Находилась типография здесь до 1753 г., когда ее перевели в здание Морского кадетского корпуса на Васильевском острове.

Ассамблея при Петре I. Худ. С. Хлебовский. 1858 г.

В 1722 г. в ней напечатали первый русский учебник по механике, составленный Г.Г. Скорняковым-Писаревым, «Наука статистическая, или Механика». В 1731 г. в типографии напечатан первый атлас и лоция Каспийского моря, подготовленные Ф.И. Соймоновым. А в 1748 и 1753 гг. издано фундаментальное руководство С.И. Мордвинова по навигации «Книги полного собрания о навигации»

Ф.М. Апраксин в 1727 г. поручил исполнение своей должности вице-президенту Адмиралтейств-коллегии Сиверсу и уехал в Москву. Там на следующий год он умер и похоронен на кладбище московского Златоустовского монастыря. Свой дом после смерти Федор Матвеевич завещал Петру Алексеевичу, внуку Петра I и будущему императору Петру II. Однако тот предпочел перебраться в Москву, так что дом несколько лет пустовал.

В январе 1730 г. Петр II заболел оспой и скончался. По завещанию Екатерины I, в этом случае на престол должна взойти дочь Петра I – Елизавета Петровна. Но за короткий период царствования Петра II многое изменилось. Ушло в прошлое былое влияние светлейшего князя А.Д. Меншикова. Он был удален Петром II от власти – лишен чинов и званий, лишен состояния и сослан вместе с дочерьми в далекую Сибирь, на реку Сосьву, где и умер в 1729 г. Сбылись пророческие слова Петра I: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, то быть ему без головы».

Власть прибрал к рукам Верховный тайный совет, члены которого предпочли посадить на престол не Елизавету, а племянницу Петра I, вдовствующую герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну (Ивановну). Ее воцарение было оговорено рядом условий («Кондициями»), которая Анна Иоанновна должна подписать, ими беспрецедентно ограничивалась власть императрицы в пользу Верховного совета.

Анна сначала подписала эти условия, но затем, взойдя на престол, публично их порвала. Верховный совет распустили, а его членов отправили в ссылку. Вскоре после прошедшей 28 апреля 1730 г. в Москве церемонии коронации новая императрица засобиралась обратно в Санкт-Петербург.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов