Полная версия:

История России. Для подготовки к ЕГЭ

Это была война, которая разразилась из-за так и не разрешенных после первой мировой войны противоречий. Амбиции ведущих стран раскололи хрупкий мир на противостоящие лагери. В одном доминировали Англия, Франция и США, на противоположном полюсе находились фашистские Германия и Италия, а также их союзник Япония, претендовавшая на господство в Восточном полушарии.

23 августа 1939 года, незадолго до нападения Германии на Польшу, был заключен советско-германский договор о ненападении. Германии он давал возможность не бояться вступления в войну СССР. Советское государство путем раздела «сфер влияния» с Германией, предусмотренного в секретном приложении, воспрепятствовало выходу германских войск непосредственно к границам страны. Договор дал двухлетнюю передышку для укрепления СССР своей обороноспособности. Этот же документ способствовал заключению договора о нейтралитете с Японией. С другой стороны, этот процесс сопровождался демонстрацией дружеских отношений с гитлеровским режимом, а также некоторыми противоправными действиями СССР по отношению к сопредельным государствам.

Сложившаяся расстановка сил на начальном этапе войны дает возможность рассматривать военные действия как противоборство двух империалистических блоков: оси Берлин-Рим-Токио и англо-французской коалиции, к которой 7 декабря 1941 года после нападения японской авиации на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе присоединились США.

Фашистская коалиция во главе с Германией стремилась к перекройке карты мира и установлению мирового господства путем уничтожения целых государств и народов. Противостоящие ей силы хотели удержать владения и сферы влияния, завоеванные в ходе первой мировой войны. Справедливый же характер войны со стороны капиталистических стран, сражавшихся против агрессоров, был обусловлен их борьбой за защиту независимости от угрозы фашистского порабощения.

Напав на Польшу, германская армия смогла осуществить стратегию «молниеносной войны», имея численное и техническое превосходство. Через неделю после начала войны германские войска вышли к Варшаве, а вскоре оказались и у Бреста. Это было использовано СССР для реализации секретного протокола «о сферах влияния», и 17 сентября в Восточную Польшу были введены советские войска, которые не допустили продвижения германских войск в глубь страны и установили контроль над территориями, ранее принадлежавшими России. Польское правительство эмигрировало в Англию, сама же Англия и Франция не смогли оказать Польше эффективной помощи. С другой стороны, они ждали компромисса со стороны Германии, и их войска бездействовали на границе с Германией на Западном фронте, что получило название «странной войны». Весной 1940 года мирное противостояние было нарушено. Германская армия оккупировала Данию и Норвегию, а затем 10 мая вторглась в Люксембург, Нидерланды и Бельгию и развернула наступление против Франции. Через 44 дня Франция капитулировала. Английские войска с трудом избежали разгрома и уничтожения, переправившись на острова через порт Дюнкерк. Через год командование вермахта (германских сухопутных войск) провело Балканскую операцию, оккупировав Югославию и Грецию. Практически вся Европа оказалась в руках фашистских режимов Германии и Италии.

К июню 1941 года 12 стран Европы – Австрия, Чехословакия, Албания, Польша, Дания, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Франция, Югославия и Греция – были захвачены агрессорами, их население подвергалось террору, а демократические силы и «неполноценные расы» – постепенному тотальному уничтожению. Опасность вторжения нависла над Англией. Боевые действия перекинулись через Средиземноморье в Северную Африку. Германское командование вынашивало планы захвата Ближнего Востока, Индии, а после разгрома Англии и СССР – и вторжения на Американский континент.

22 июня 1941 года, собрав колоссальную армию вторжения – 190 дивизий (5,5 миллионов человек), германские войска и их союзники обрушились без объявления войны на Советский Союз. К активному участию в агрессии против СССР были привлечены Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия и Хорватия, в которых к этому времени были созданы профашистские режимы. В агрессии участвовали также Италия и Испания. Сотрудничали с Германией также Португалия, Турция и так называемая «вишистская» Франция. Все эти страны предоставили свои ресурсы фашистской Германии для ведения войны.

Советское государство не было готово к войне. Медленно устранялись просчеты войны с Финляндией 1939–1940 гг.; серьезный ущерб армии и стране был нанесен сталинскими репрессиями 30‑х годов.

Не лучше дело обстояло и с техническим обеспечением. Несмотря на то, что советская инженерная мысль создала много образцов современной военной техники, в действующую армию ее было направлено мало, а массовое ее изготовление только налаживалось.

Лето и осень 1941 года были наиболее критическими для Советского Союза. Войска вермахта вторглись на глубину от 800 до 1200 километров, блокировали Ленинград, подошли на опасно близкое расстояние к столице – Москве, оккупировали большую часть Донбасса и Крым, Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, почти всю Украину и ряд областей РСФСР. Погибло множество людей, целиком была разрушена инфраструктура большого числа городов и населенных пунктов. Однако врагу противостояли мужество и крепость духа народа и приводимые в действие материальные возможности страны; повсеместно развертывалось массовое движение сопротивления – в тылу врага создавались партизанские отряды и даже целые соединения.

Обескровив германские войска в тяжелых оборонительных сражениях, советские войска в битве под Москвой перешли в начале декабря 1941 года в наступление, которое продолжалось на некоторых направлениях до апреля 1942 года. Это наступление развеяло миф о непобедимости врага. Резко возрос международный авторитет СССР.

1 октября 1941 г. в Москве завершилась конференция СССР, США и Великобритании, на которой были заложены основы создания антигитлеровской коалиции. Были подписаны соглашения о поставках и помощи. А уже 1 января 1942 года 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций. Была создана антигитлеровская коалиция, и ее руководители решали вопросы ведения войны и демократического устройства послевоенного мира на совместных совещаниях в Тегеране в 1943 году, а также в Ялте и Потсдаме в 1945 году.

В 1941 году – начале 1942 года союзники СССР повсеместно отступали – в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. И только осенью 1942 года им удалось остановить продвижение врага в Северной Африке и у границ Индии. Победа 8-ой английской армии в районе Эль-Аламейна в октябре 1942 года и высадка в Северной Африке англо-американских войск несколько улучшили положение дел. А победа военно-морских сил США в сражении у острова Мидуэй стабилизировала положение на Тихоокеанском театре военных действий.

Но особенно тяжелое положение сложилось на советско-германском фронте. Используя отсутствие второго фронта в Западной Европе, германское командование сосредоточило против СССР максимум сил. Успехи германских войск в начале наступления явились результатом недооценки их сил и возможностей, следствием попытки неудачного наступления советских войск под Харьковом и грубых просчетов командования. Вермахт рвался на Кавказ и к Волге. 19 ноября 1942 года советские войска, остановившие в Сталинграде ценой колоссальных потерь врага, перешли в контрнаступление, которое завершилось окружением и полной ликвидацией более чем 330-тысячной группировки противника.

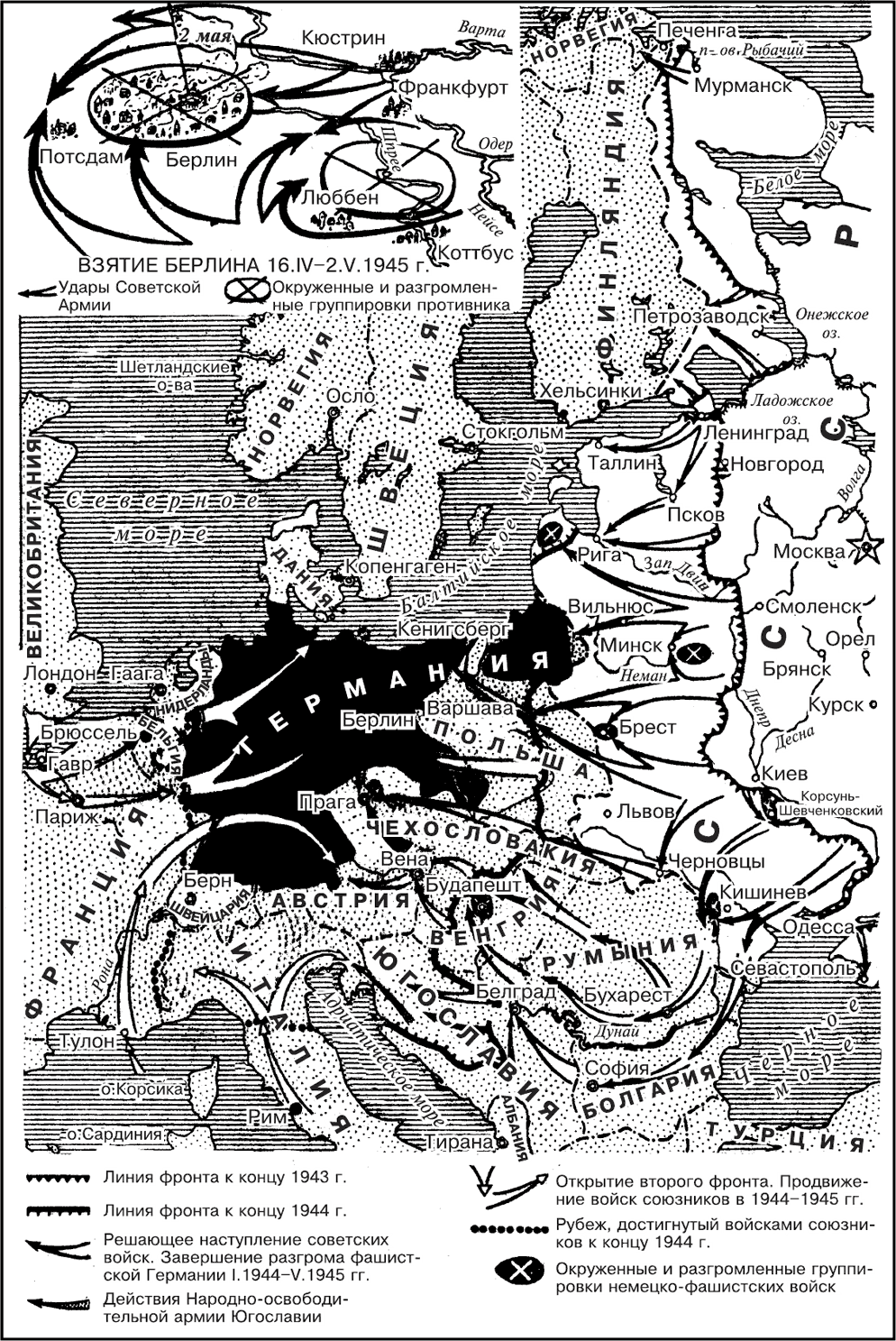

Военные действия в 1944–1945 гг. Завершение разгрома фашистской Германии

Однако коренной перелом во второй мировой войне наступил в 1943 году. Одним из главных событий этого года стала победа советских войск в битве под Курском. Это было одно из самых крупных сражений войны. Только в одном танковом сражении в районе Прохоровки противник потерял 400 танков и более 10 тысяч человек убитыми. Германия и ее союзники были вынуждены перейти от активных действий к обороне. В этом же году англо-американские войска высадились в Италии. Произошли также серьезные изменения на Атлантике, где постепенно был взят верх над подводными силами Германии и установлен контроль над всеми морскими коммуникациями.

В 1944 году на советско-германском фронте была проведена наступательная Белорусская операция, носившая кодовое название «Багратион». В результате ее осуществления советские войска вышли к своей прежней государственной границе. Враг был не только изгнан из страны, но началось и освобождение из нацистской неволи стран Восточной и Центральной Европы. А 6 июня 1944 года высадившиеся в Нормандии союзники открыли второй фронт. В этом же году началось наступление на Тихом океане и в Индокитае.

В Европе зимой 1944–1945 годов в ходе Арденнской операции вермахт нанес серьезное поражение союзникам. Ситуация принимала катастрофический характер, и выйти из тяжелого положения им помогла Советская Армия, которая начала масштабную Берлинскую операцию. В Италии союзники продвигались на север и к началу мая с помощью партизан полностью овладели ее территорией. На Тихом океане вооруженные силы США освободили Филиппины и ряд других территорий. Нанеся поражение японскому военно-морскому флоту, американцы перерезали коммуникации Японии со странами южных регионов и Юго-Восточной Азии и вышли непосредственно к берегам противника. Ряд поражений японским вооруженным силам нанесли китайцы. Война шла к своему завершению.

В апреле-мае 1945 года советские войска завершили разгром немецких войск, штурмом овладели столицей фашистской Германии. На р. Эльбе произошла историческая встреча союзников. Германское командование было вынуждено капитулировать. В ходе своих наступательных операций Советская Армия внесла решающий вклад в освобождение оккупированных стран от фашистского режима. А 8 и 9 мая стали в большинстве стран Европы и в Советском Союзе Днем Победы.

Однако война еще не была закончена. В ночь на 9 августа 1945 года СССР, верный своим союзническим обязательствам, вступил в войну с Японией. Наступление в Маньчжурии против японской Квантунской армии и ее разгром вынудили японское правительство признать окончательное поражение. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии – вторая мировая война закончилась после долгих шести лет. 20 октября 1945 года начался судебный процесс в немецком городе Нюрнберге против главных нацистских военных преступников.

ВТОРОЙ ФРОНТ – в период войны против фашистской Германии был открыт США и Великобританией в июне 1944 года высадкой армии союзников в Нормандию (на северо-западе Франции), несмотря на обещания союзников осуществить это раньше, учитывая трудности СССР на восточном фронте.

ВЯТИЧИ – союз восточнославянских племен, живших в районе верхнего и среднего течения реки Оки.

Г

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 г. – международная финансово-экономическая конференция с участием делегаций тех же государств, что и на Генуэзской конференции 1922 г., за исключением Германии. На ней были поставлены те же вопросы, что и в Генуе, но неуступчивость западных представителей в вопросе реституции, их нежелание продолжать ее работу привели к закрытию конференции.

ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1934 1968 гг.) – первый космонавт, 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». В 1968 г. погиб во время тренировочного полета на самолете.

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Территория Галицко-Волынской земли располагалась в юго-западной части тогдашних русских земель, около Карпатских гор. Она захватывала бассейны рек Днестра, Прута, Буга, Припяти. Природные условия – плодородная земля и мягкий климат – способствовали развитию земледелия. В предгорьях Карпат добывали соль. Близость к Западной Европе позволяла вести интенсивную торговлю с другими странами. Столицей княжества был город Галич на реке Днестр, а торговыми центрами – Перемышль и Владимир Волынский. Спокойному развитию Галицкого княжества помогало и то, что его не достигали половецкие набеги. Активную роль в управлении княжеством играли бояре. Следует также отметить, что на ситуацию в княжестве влияла политика соседних государств – Венгрии и Польши, за помощью к которым обращались и князья, и представители боярских группировок.

Возвышение Галицкого княжества началось во второй половине XII в. при князе Ярославе Осмомысле (1152–1187 гг.). Когда Ярослав был еще молод, по инициативе бояр был заключен его брак с дочерью Юрия Долгорукого. В дальнейшем бояре использовали княгиню для воздействия на князя. Отмечается случай, когда они даже арестовали князя Ярослава. Однако наибольшей интенсивности борьба боярства с князьями достигла после смерти Ярослава. Смута, начавшаяся со смертью князя, прекратилась только в 1199 г., когда на галицком престоле утвердился волынский князь Роман Мстиславич (1199–1205 гг.). Он объединил под своей властью Галицкую землю и большую часть Волынской земли, поэтому княжество и стало называться Галицко-Волынским. Роман Мстиславич пытался подчинить себе и другие земли южной Руси, но не успел этого сделать, поскольку умер в 1205 г.

После смерти Романа его владения распались, поскольку наследником стал его старший сын Даниил (1205–1264 гг.), которому было тогда всего лишь четыре года. Начался длительный период междоусобиц, поскольку Галицию и Волынь пытались поделить между собой Польша и Венгрия. Только в 1238 г. Даниилу Романовичу удалось утвердиться в Галиче.

После завоевания Руси монголо-татарскими войсками Даниил Романович оказался в вассальной зависимости от Золотой Орды. В это время в полной мере раскрылись дипломатические способности князя. Правители Золотой Орды сохранили княжество, поскольку рассчитывали использовать его в качестве заслона от угрозы с запада. В свою очередь Ватикан планировал расширить сферу своего влияния и за это обещал князю поддержку в борьбе с татарами и даже королевский титул. В 1255 г. Даниил Романович был коронован, однако католичество не принял и поддержки от Рима в борьбе с татарами не получил. После смерти князя Галицко-Волынское княжество распалось, к середине XIV века Галицкая земля была захвачена Польшей, а Волынь – Литвой.

ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ

26-27 июля (6–7 августа) 1714 г. у полуострова Гангут (Ханко) на Балтийском море в ходе Северной войны произошло сражение между русским и шведским флотами, имевшее огромное военно-политическое значение для России. После Полтавской битвы, в которой шведская армия потерпела поражение, Россия стала могущественной европейской державой. Но нельзя было говорить о полной победе над шведами до тех пор, пока они хозяйничали на Балтийском море. Петр I решил в 1714 г. перенести военные действия на Балтику и непосредственно в Швецию.

В конце мая 1714 года 15-тысячное русское войско на 99 галерах под командованием генерал-адмирала Ф. М. Апраксина направилось из Кронштадта в финские шхеры. Их задачей было прорваться к порту Або и высадить там войска для усиления русского гарнизона. Через месяц они достигли полуострова Гангут. Его надо было обойти морем. Но шведские корабли под командованием вице-адмирала Ватранга надежно заперли проход, сосредоточив около Гангута 15 линейных кораблей, 3 фрегата и отряд гребных судов. Задуманный русскими план оказался под угрозой срыва.

Петр I, прибывший из Ревеля, решил организовать в самом узком месте полуострова Гангут переволоку галер по суше. Шведы, узнав от местных рыбаков о намерениях русских, выслали к месту, где должны были спускаться русские галеры, отряд из 10 судов под командованием контр-адмирала Эрлишельда. Одновременно 10 других шведских кораблей, подняв паруса, устремились к району сосредоточения главных сил русского флота, чтобы разгромить их. Но утром, убедившись, что шведы разделили силы, ослабив тем самым эскадру, Петр отказался от волока галер через перешеек и решил прорваться морем, что и осуществил, двигаясь вдоль берега по мелководью.

Отряд шведских судов контр-адмирала Эрлишельда оказался заблокированным. На предложение сдаться противник ответил отказом. Начался бой. Два раза русские суда сближались со шведскими, но, не выдержав артиллерийского огня, отходили назад. Только третья атака увенчалась успехом. Русские галеры, несмотря на сильнейший огонь, смогли подойти вплотную к неприятельским судам и взять их на абордаж. Шведы, не выдержав натиска, дрогнули. Все 10 кораблей, один за другим спустив флаги, сдались на милость победителя. Контр-адмирал Эрлишельд пытался бежать, но был захвачен в плен. Пленные шведские суда Петр I привел в столицу.

Победа при Гангуте обеспечила успешные действия русских войск в Финляндии и создала условия для перенесения военных действий на территорию Швеции. Россия окончательно и прочно вышла к берегам Балтийского моря.

ГАННИБАЛ АБРАМ ПЕТРОВИЧ (ок. 1697–1781 гг.) – русский военный инженер, генерал-аншеф, камердинер и секретарь Петра I. Сын эфиопского князя. Вместе с братом в качестве заложника был вывезен в Стамбул, откуда попал в Россию. Петром I был послан учиться во Францию, участвовал в военных походах, имел французский офицерский чин. После возвращения в Россию занимался укреплением русских военных крепостей в прибалтийских землях. Прадед А. С. Пушкина.

ГВАРДИЯ – отборная привилегированная часть войск. В России первые гвардейские полки – Преображенский и Семеновский – были созданы Петром I в 1690 г. из «потешных» войск. В СССР звания гвардейских получали с сентября 1941 г. части, корабли, соединения вооруженных сил за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленные в боях во время Великой Отечественной войны. В мирное время преобразование воинских частей и кораблей в гвардейские не производится.

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ – высший военно-морской чин в России, соответствовал чину генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках.

ГЕНЕРАЛ-АНШЕФ – высший генеральский чин в русской армии в XVIII веке.

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР – высшая должность местной администрации России в 1703–1917 гг. Обладал гражданской и военной властью на территории одной или нескольких губерний или областей.

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР – в Российской империи высший государственный чиновник. Наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата, возглавлял Сенат.

ГЕНЕРАЛИССИМУС – высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых стран. В России официально введено воинским уставом в 1716 году. Генералиссимусами в России были А. С. Шеин, А. Д. Меншиков, А. У. Брауншвейгский, АВ.Суворов. В советский период звание генералиссимуса было присвоено И. В. Сталину.

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 г. – конфе ренция по экономическим и финансовым вопросам. В ней участвовало 28 капиталистических государств и Советская Россия. Советская делегация отвергла домогательства стран Запада, пытавшихся добиться экономических и политических уступок, которые вели бы к реставрации капитализма. Вместе с тем она выразила готовность обсудить вопрос о компенсации бывших иностранных собственников при условии признания Советского государства и предоставления ему кредита. Одновременно делегация выдвинула контрпретензии о возмещении Советскому государству убытков, причиненных интервенцией и блокадой, а также внесла предложение о всеобщем разоружении. Вопросы, стоявшие на Генуэзской конференции, разрешены не были. В ходе конференции советской дипломатии удалось прорвать единый фронт империалистических государств, заключив Рапалльский договор 1922 г. с Германией.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ – орден святого Георгия, учрежден в России в 1769 г. для награждения офицеров и генералов за военные отличия. В 1807 г. последовал указ о награждении солдат и унтер-офицеров. Имел четыре степени. Считался самым почетным военным орденом.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ – заключен в 1783 г. в крепости Георгиевск. По этому трактату Грузия переходила под покровительство России.

ГЕРМОГЕН (ок. 1530–1612 гг.) – церковный деятель, патриарх с 1605 по 1613 гг. Требовал принятия православия Мариной Мнишек, польским королевичем Владиславом, претендовавшим на русский престол. В 1610 г. Гермоген выступил против присяги русских бояр польскому королю Сигизмунду III и призывал к восстанию против польских оккупантов. Польские власти в Москве содержали его под домашним арестом, а затем в темнице Чудова монастыря в Кремле, где он и умер.

ГЕРЦЕН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1812 1870 гг.) – русский революционер-демократ, писатель, публицист, философ. В 1833 г. окончил Московский университет, был главой революционного кружка. Неоднократно ссылался в различные провинциальные города. С 1847 г. – в эмиграции, где спустя пять лет стал главой вольной русской прессы («Колокол»), направленной против крепостничества, национального угнетения и т. д.

ГЕТМАН – с 1648 г. правитель Украины и глава казацкого войска, избирался казачьим кругом. С 1708 г. назначался царским правительством.

ГЛАГОЛИЦА – одна из двух древнеславянских азбук, была распространена в X–XI вв. в основном у юго-западных славян. Отличалась от кириллицы формой букв.

ГЛЕБ (? –1015 г.) – князь муромский, сын князя Владимира I Святославича, убит по приказу Святополка Окаянного. Вместе с братом Борисом канонизирован русской церковью.

ГЛИНСКАЯ ЕЛЕНА – жена Василия III, мать Ивана IV Грозного. Была регентшей при малолетнем Иване IV с 1533 по 1538 гг.

ГОЛИЦЫН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1733 1844 гг.) – князь, русский государственный деятель. После воцарения Александра I стал обер-прокурором Синода. Увлекался религией и мистикой. В 1808 г. сопровождал царя в Эрфурт для свидания с Наполеоном I. С 1816 г. занимал пост министра народного просвещения. В результате происков архимандрита Фотия и Аракчеева подал в отставку в 1824 г., однако сохранил влияние и в период царствования Николая I.

ГОЛИЦЫН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ (1654 1714 гг.) – князь, русский государственный деятель, дядька-воспитатель Петра I. В 1689 г. активно способствовал победе партии Нарышкиных над царевной Софьей и приходу к власти Петра I. Во время Великого посольства 1697–1698 гг. Б. А. Голицын стоял во главе правительства вместе с Л. К. Нарышкиным и П. И. Прозоровским. С 1683 по 1713 гг. возглавлял Казанский приказ, управлял всем Поволжьем. После Астраханского восстания 1705–1706 гг. положение его пошатнулось, и в 1713 г. он постригся в монахи.

ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1643 1714 гг.) – князь, боярин, фаворит правительницы Софьи. В 1689 г. сослан Петром I в Архангельский край.

ГОЛИЦЫН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1675 1730 гг.) – русский генерал-фельдмаршал с 1725 г. С 1687 г. являлся барабанщиком Семеновского полка. В период Северной войны в 1702 г. руководил штурмом Нотебурга, в 1708 г. одержал победу при Добром и отличился в бою при Лесной. Под Полтавой в 1709 г. М. М. Голицын командовал гвардией, участвовал в морском сражении при Гангуте. Командуя флотом в 1720 г., одержал победу при Гренгаме. С 1728 г. – президент Военной коллегии и член Верховного Тайного Совета. При Анне Ивановне подвергся опале.

ГОЛОВИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1672 1732 гг.) – адмирал, кораблестроитель, участник Азовского похода 1695–1696 гг., Великого посольства, военных действий на Балтийском море в 1714–1715 гг., Персидского похода 1722–1723 гг.

ГОЛОВИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1650–1706 гг.) – дипломат, военачальник, боярин, граф, генерал-фельдмаршал. Он подписал Нерчинский договор 1689 г. с Китаем, был участником Азовских походов, одним из послов Великого посольства, ведал внешней политикой, строительством флота, Монетным двором.

ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1931 г.) – с 1984 по 1991 гг. – Генеральный секретарь ЦК КПСС. В марте 1990 г. на Третьем съезде народных депутатов СССР был избран Президентом СССР. 25 декабря 1991 г. после Беловежского соглашения ушел в отставку.

ГОРДОН ПАТРИК (1635–1699 гг.) – русский генерал и контр-адмирал, шотландец, один из учителей и сподвижников Петра I. Участник Чигиринских, Азовских и Крымских походов.

ГОРОДА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

На рубеже VII–VIII веков ремесло у восточных славян окончательно отделилось от земледелия. В это время впервые появляются специалисты в отдельных видах ремесла – кузнецы, литейщики, ювелиры, гончары. Ремесленники обычно концентрировались в племенных центрах – градах или на городищах – погостах, которые из военных укреплений постепенно превращались в центры ремесла и торговли – города. Одновременно города становились оборонительными центрами и местом пребывания носителей власти.