Полная версия

Полная версияОт дождя да в воду

Я бы не привел отзыва г. Драгоманова, если бы не нашел подобной же мысли в самом «Отчете о следствиях введения правил о проступках и наказаниях», писанном г. Пироговым. Он тоже оправдывает свой образ действий тем обстоятельством, что «нравы общества не приготовлены еще к отмене телесного наказания». Предложив сначала эту отмену, но «не нашед сочувствия в большинстве членов», – г. Пирогов «вскоре убедился, что бесполезно было бы уничтожить на одной бумаге, под видом гуманности и современности, средство, которое и многие воспитатели и большая часть родителей признают еще необходимым». Далее, «Отчет» приводит, что еще в прошлом столетии телесные наказания в училищах отменялись, но это не удержалось именно потому, что «убеждение в необходимости телесного наказания было еще слишком сильно и у родителей и у воспитателей», В «Устав» 1828 года опять введены телесные наказания, и как нельзя более пришлись по вкусу общества: «Отцы и теперь еще обращаются в училища и гимназии с просьбами сечь детей и сами секут дома; ученики шестого и седьмого классов, не нынче, так завтра студенты, тайком, без ведома гимназического начальства, за поступки против чести секут своих товарищей. Вот факты, обличающие нравы общества» («Воспитание», II, 60).

В статейке «Всероссийские иллюзии» я уже опровергал круговую поруку домашнего сечения с гимназическим. Здесь повторю только, что именно потому и важно отменение телесного наказания в школах – что оно сильно употребляется в домашнем воспитании. Если бы общество все чувствовало отвращение к этому роду наказаний, тогда не было бы особенной важности в существовании его где-нибудь на бумаге. Это говорит сам г. Пирогов: «Если, говорит, действительно общественное мнение вопиет и громко требует отмены телесного наказания – чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады, уже верно, не менее других, и что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновному розгой или нет, – все равно: против общественного мнения не устоят никакие правила, и розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле, а это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем». Эти соображения были бы совершенно логичны и неопровержимы в устах человека, отличающегося уменьем искусно поддерживать старую рутину и даже делать в ней кое-какие починки. Но не такие слова хотели бы мы слышать от Н. И. Пирогова, человека, на которого с такой уверенностью обращались общие надежды как на человека, умеющего пролагать новые пути и проводить новые начала в общественной деятельности. Он мог бы и не ожидать, пока общественное мнение не будет уже терпеть розги; он мог дать толчок общественному мнению, мог и должен был всеми силами стремиться к тому, чтобы преобразовать его сообразно с своими началами. В этом смысле принятие на себя тех пунктов «Правил», с которыми он был сам несогласен, составляет, на мой взгляд, важную ошибку, которая и теперь едва искупается сделанными объяснениями.

Г-н Пирогов замечает в «Отчете», что бороться против предрассудков и ложных взглядов он предпочитает в жизни, а не на бумаге. «Мы боремся, – говорит он, – да и не с одними предубеждениями общества, а и самой школы, еще недалеко опередившей общество. Мы боремся, твердо зная, что нравы и ложные взгляды нельзя переменить предписаниями и письменными правилами. Потому мы восстаем против розги и выводим ее из наших школ не на письме, а на деле. Она должна исчезнуть не по приказанию начальства, а по общему единогласному убеждению воспитателей, когда они найдут в себе довольно воли и искусства заменить ее более нравственным суррогатом». Все это прекрасно, и общее мнение уже успело воздать должное благородной и плодотворной практической деятельности г. Пирогова. Но как же предписания-то? Разве уж он их ни во что не ставит? А они иногда бывают важны. Вот, например, хоть бы в этом же вопросе: по положениям 1794 года отменено было в училищах телесное наказание; в «Уставе» 1828 года восстановлено. В 1859 году г. Пирогов снова находит это наказание излишним, но отменить его не может, – и самое первое, высшее и непреклонное препятствие находится в статьях «Устава». Он спрашивает комитет: «Не лучше ли отменить розгу?» – но сам тотчас же замечает: «Собственно, я и не имел права об этом спрашивать, потому что существующий Устав училищ признает еще ее необходимость» («Воспитание», II, стр. 59). Видите ли все-таки, как существующие на бумаге правила связывают дальнейший прогресс: ведь нельзя не сознаться, что, не будь в «Уставе» положений о телесном наказании, г. Пирогов мог бы действовать по этому вопросу несколько свободнее, да и комитету не было бы легальной опоры для отрицательного ответа.

Никто не спорит, что при дурных нравах искажаются самые лучшие законы. Но все же нельзя узаконить дурных нравов. Теперь, например, никакими предписаниями нельзя вконец искоренить по всей России взяточничество; с этим мы согласны. Но неужели поэтому нужно дать ему законную силу? Неужели возвратиться к старинному порядку кормления{16}, на том основании, что сущность этого порядка до сих пор не исчезла из нравов? И если бы где-нибудь в уголке России уцелело еще установление кормления, то неужели новое законодательство должно было бы поддерживать его, покамест сами кормящиеся от него не откажутся? Ведь, следуя такой системе, пришлось бы, пожалуй, и произвол оставить в покое, на том основании, что, по свидетельству самого же г. Пирогова, он слишком сильно распространен был в гимназиях еще в очень недавнее время. А между тем г. Пирогов смело пошел против произвола, созвал комитет, постановил правила, несмотря даже на возгласы некоторых педагогов, что правила вовсе не нужны. Вот за это, разумеется, честь и слава г. Пирогову…

Все это я говорю, возражая только против мнения г. Пирогова, будто законодательство должно выжидать, пока жизнь предупредит закон, то есть, иначе говоря, – когда нарушения прежнего закона сделаются так сильны и повсеместны, что уж старого закона нельзя будет удерживать. Мне кажется, что если, например, кто-нибудь при составлении проекта нового училищного устава будет руководствоваться этим мнением, то поступит очень неосмотрительно. Конечно, при неразвитости общества часто не достигают цели самые лучшие законы; но, с другой стороны, надо заметить, что чем человек неразвитее, тем чаще действует он без сознания, по рутине, и, следовательно, тем более расположен (разумеется, там, где не мешает личная выгода) в своих действиях соображаться с тем, что ему положено свыше. Поэтому, узаконите розгу – это розочникам на много лет придаст бодрости; отмените ее – и на действиях их все-таки хоть сколько-нибудь отразится сознание, что установленная над ними сила закона – не в их пользу.

«Но в практической деятельности, – возражают нам, – г. Пирогов достиг самых лучших результатов, каких только возможно было желать. Вот доказательство, что все теоретические умствования против его системы – совершенно несостоятельны».

Об этом мы сейчас поговорим.

Против практической деятельности г. Пирогова, против его личности мы решительно ничего не имеем. Во-первых, мы знаем, что он был связан в своей деятельности существующим уставом и не имел никакой практической возможности явиться реформатором. Во-вторых, мы знаем теперь, что он употреблял усилия сделать то, чего мы желаем, – но встретил препятствия в большинстве. В-третьих, мы видим, что, несмотря на все препятствия, влияние его благородной личности было, в самом деле, сильнее, нежели, может быть, самые решительные и строгие запрещения при другом начальнике.

Но, признавши все это и присоединив свой отдаленный голос к благодарным голосам, раздававшимся вокруг г. Пирогова при его проводах, я все-таки не могу отстать от своих нападений на систему и на некоторые положения, допущенные в «Правилах». Сначала скажу о частностях; об опасности, грозящей самому делу от принятой системы, поговорю в заключение.

В «Правилах» не одно допущение розги мною признано несправедливым, но и то, за что она допущена. Ею наказываются: воровство и дерзость или вообще – оскорбление. Судя по «Правилам», я заключал, что телесное наказание положено также и за фанатизм, так как против него в таблице стоит то же наказание, как и за оскорбление посторонних лиц, то есть розги, в третьей степени – для низших классов, и исключение – для высших. Это было бы уже слишком нелепо, и теперь

г. Пирогов объясняет в «Отчете», что тут был «недостаток редакции», а на самом деле за фанатизм никогда не предполагалось сечь, так как в низших классах не считаются возможными серьезные его проявления[4].

Но почему же за воровство – телесное наказание? Какое соответствие между тем и другим? Вот что спрашивал я еще в прошлом году и чего никто до сих пор не объяснил хорошенько. Почему также и дерзость или оскорбление заслуживают розгу по преимуществу? Да и как определить степени оскорбления, как подвести под один уровень взгляд наставников на дерзость? Если уж в самом комитете большинство отличалось такою мудростью, что, например, за лихоимство постановило наказание меньше, чем за простое воровство (о чем я тоже заметил в прошлом году[5]), то каких подчас премудрых соображений можно ожидать от иных педагогических советов! И сколько тут может быть произвола, об уничтожении которого так хлопочет г. Пирогов.

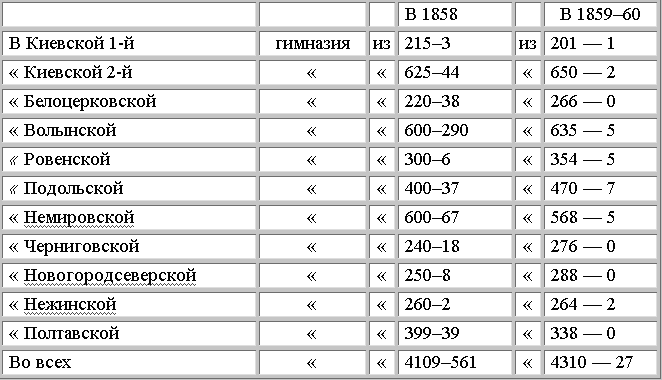

На первый раз, под управлением Пирогова, при «Правилах» действительно умерились наказания. Это видно из одной таблицы высеченных за 1858 (до кодекса) и за 1859–1860 годы (после кодекса). Вот эта таблица:

Одно сличение цифр в этой таблице показывает, как несправедливы уверения, будто розгу нельзя вывести из воспитания, будто общественное мнение этому противится. Гимназии не опустели. Пироговым остались все довольны, несмотря на то, что его действиями произведена была такая резкая перемена, как, например, в Волынской гимназии, где число высеченных вдруг вместо 290 стало 5. Замечательно еще, что вовсе перестали, сечь те гимназии, в которых до того наиболее секли. Пропорция высеченных всех выше была (после Волынской) в Белоцерковской и Полтавской гимназии, – а теперь там не было ни одного случая. Мы не знаем, чему это приписать – перемене ли личностей начальственных, «Правилам» ли, – но верно одно: нравы населения в этих местностях и натура гимназистов не получили же мгновенного волшебного превращения. А между тем ведь начальство этих гимназий в прежнее, еще столь недавнее время имело, конечно, свои резоны для оправдания необходимости телесного наказания там, где оно было употреблено… Верьте же после этого их отзывам и основывайте на них ваши законы!

Нас спрашивают: «Да что же вы придумаете вместо розги?» И видя, что мы ничего не придумываем, торжествуют… Но, в сущности, это довольно забавно: мы – профаны, а вы – призванные во святилище педагогики; вы берете на себя руководить детей наших, – и руководите их, между прочим, розгой. Мы говорим: «Это нам не нравится, этак-то и без вас можно бы воспитывать; а вы придумайте что-нибудь другое, если уж взялись». А вы нам отвечаете: «Да что ж придумать-то? Скажите нам, мы тогда и придумаем…» И затем вы глумитесь над нами, что мы ничего не умеем придумать, а туда же – смеем быть недовольны… Почтенные педагоги! Войдите же наконец в ваше собственное положение и рассудите: кто к кому должен обращаться с требованиями в вопросах о воспитании – вы к нам или мы к вам?

Впрочем, ведь если нужна не радикальная перемена всей системы воспитания, а только улучшеньица в старой системе, так тут и меры нужно придумывать не особенно замысловатые. А например (если бы в ваших руках была власть отменить розги, разумеется) – отчего бы прямо не заменить розги увольнением? Жестоко, скажете? – Нет, не так жестоко, как кажется. Ведь вы только раз допускаете розги, а потом увольняете; сечете за воровство, во-первых. За воровство мальчика сечь вы сами присуждаете только тогда, когда оно имеет не характер шалости, а обнаруживает испорченность воли. В таких мальчиках, имеющих серьезную наклонность к чужому с детства, прок бывает редко; держаться за них нечего… Жаль, что в «Отчете» г. Пирогова не сказано, все ли высеченные за воровство исправились, и вообще какие последствия имело сечение на характер и поведение высеченных. Это было бы очень любопытно. Но даже если и замечены были исправления, то здравый смысл не позволял отнести их к телесной боли от розги, разве к стыду… но стыда, наверное, было больше во время открытия и расследования поступка, нежели во время экзекуции. Притом же позволительно думать, что во многих случаях наказаны были мальчики, не имевшие положительной испорченности в этом смысле, а таскавшие чужое просто по глупости… Этих можно бы унять и без розги.

Относительно дерзости тоже надо сказать: или это вспышка дитяти, и тогда не бесчеловечно ли пороть за нее, как бы становиться самому ребенком и вымещать свою обиду? Или же дерзость или всякое другое оскорбление имеет серьезный вид, происходя либо от испорченного нрава ученика, либо от его антагонизма с начальником. В этих случаях увольнение – самое лучшее; потому что если после розги ученик и сделается тише в отношении к нелюбимому наставнику, так ведь тайная-то ненависть загорится еще сильнее. Скрытность и лицемерие – самые прямые результаты употребления розги в подобном случае.

Но, говорят, сами родители часто просят, чтобы их детей секли… Ну, вот для этих случаев и сохраните вашу розгу, если уж вам так жалко с нею расстаться. Можете даже положить, что если еще остается хоть какая-нибудь надежда на возможность исправления мальчика, если он обнаружил полное раскаяние при получении увольнения и родители его упрашивают лучше высечь, но оставить в гимназии, – то можно, уступая их просьбе, делать опыт. Вот вам и требования среды будут удовлетворены.

«Да так, наверное, придется больше сечь, чем теперь, при «Правилах»«, – доносятся до меня восклицания гг. Е. Суд., Драгоманова, Сухарева и мало ль еще кого… Но я не смущаюсь. Очень может быть, говорю я, но только, наверное, количество случаев сеченья будет быстро уменьшаться, потому что отцы возымеют же наконец амбицию, и потом все эти случаи сеченья будут походить на случаи самопроизвольного отравления или голодной смерти преступников. У нас ведь не казнят ни ядом, ни голодной смертью, – а иной возьмет да и отравится или уморит себя голодом в тюрьме. Ну что же с этим делать? Так уж ему, стало быть, понравилось…

Что же касается до системы, принятой при Н. И. Пирогове, – действовать лично, на деле, а в закон допустить то, чего среда требует, – за эту систему я очень боюсь. Пока г. Пирогов был в Киеве, все шло отлично, – слова нет. И произвола было меньше, и секли меньше, и учились лучше, и пр. и пр. Но что тут действовало, – «Правила» или личность? Ведь из самых речей, сказанных г. Пирогову на прощанье, даже из выходок против нас – видно, что тут личность покрывала все. Дерзнули не согласиться с «Правилами» Пирогова – и никто даже не вздумал вникнуть в пункты несогласия, а все увидели только то, что о Пирогове говорится как-то не то чтоб совсем неуважительно, а так – не совсем в обычном тоне. В разных речах беспрестанно говорится: «вы ограничили произвол», «вы эманципировали детей от безумного и унижающего человеческое достоинство телесного наказания», «вы укрепляли приверженцев добра, увлекали их теплотою чувств и закрепляли их увлечение убеждением и рассудком», «вы старались разумно вызвать в нас педагогическую деятельность»{17}, и пр. и пр. Честь и слава Н. И. Пирогову, и горько, что он не остался дольше на своем месте. Мы вполне сочувствуем его и общему желанию, чтоб его влияние продолжалось как можно дольше в Киевском учебном округе и во всей России, если можно. Но ведь вот его нет… и мы что имеем пред собою? Все-таки (ограничиваясь лишь нашим вопросом) «Правила» весьма неудовлетворительные, допускающие розгу и дающие широкий простор произволу воспитателей в их применении…

Произвол выказывался уже и при г. Пирогове, как видно из «Отчета»: из 27 случаев телесного наказания про двух еще неизвестно, наказаны ли они по определению педагогического совета; в одном случае наказание было определено несообразно «Правилам», а в четырех других директор поступил произвольно («Воспитание», III, стр. 111). Г-н Пирогов умел остановить эти беспорядки, и директор, поступивший произвольно, перешел уже в 1860 году (по замечанию «Отчета») в другой округ. Но все ли сумеют и захотят останавливать?

При Пирогове, разумеется, гимназии старались отличить себя малым количеством или отсутствием экзекуций. Но чем, кроме подобного гуманного влияния начальства, обеспечено такое стремление на будущее время? Ведь только благодарною памятью о Пирогове. А «Правила»-то дают полную волю – пороть за дерзость, даже вызванную самим начальником или наставником. Кажется, в этом случае логичнее было бы постановить, положим, замечание… да нет, впрочем, и замечания не нужно для ученика… но зато для учителя или гувернера непременно строжайший публичный выговор, а затем – при новом разе – прямо увольнение. А ведь в «Правилах» за оскорбление начальника на должности положено в самой низшей степени вины, то есть при всех облегчающих обстоятельствах, даже при вызове со стороны самого начальника, – строгий арест с угрозою розог, а во второй степени розги, а там – исключение. Какую дисциплину можно завести в гимназии на основании одного этого правила, которое при Пирогове, конечно, не смели применять к делу!..

«Но педагоги, бывшие под влиянием г. Пирогова, будут всегда верны его началам. Ведь он сам говорил им на прощанье: мои убеждения в сущности – ваши убеждения; моя заслуга только в том, что я угадал ваши взгляды», и пр.

Конечно, так, г. Пирогов говорил это. А все бы вернее, кабы «Правила»-то получше существовали… Ведь когда г. Пирогов говорит не дружеские фразы, а самое дело, так и он тоже оказывается не слишком высокого мнения о наших педагогах вообще, а следовательно, и о киевских. Говоря о журнальных разборах «Правил», он именно упрекает их за слишком высокие требования. Слова его вовсе неутешительны.

«Вправе ли мы требовать, – говорит г. Пирогов, – от наших педагогов высокого призвания, опыта жизни, самоотвержения, христианской любви и трудного искусства индивидуализировать? Откуда могут вдруг взяться у нас такие личности? Кто вел, кто приготовлял их этим путем? Где и у кого могли они заимствовать образец высоких качеств? У прежних ли их наставников, в жизни ли общества, в окружающей ли их среде, в семье ли своей, в воспитательных ли заведениях?.. Требовательные идеологи вовсе позабыли, что наших учителей никто до сих пор не учил трудному делу педагогии, наших инспекторов и директоров никто не выбирал по их педагогическим заслугам, которых и доказать даже было им невозможно… Можно ли забыть, что наши надзиратели, инспекторы и директоры покуда все-таки остаются теми же чиновниками-воспитателями, как и прежде, – одни из них завалены письменными делами дирекции, а другие, исполняя неисполнимые обязанности нравственного надзора за 500–600 учениками, поневоле ограничиваются одною официальностью?.. Но ясно ли для всякого, кто любит смотреть правде в глаза, что мы вводили наши правила, убежденные опытом в вопиющих недостатках общественного воспитания и воспитателей?» («Воспитание», II, 57–58).

Далее находим, что и на розгу г. Пирогов согласился главным образом в уважение неискусства педагогов наших: «Телесное наказание можно еще назначить без большого вреда и без большого искусства (!), соображаясь с одним свойством проступка; самый простой воспитатель может без труда различить в проступке ребенка проявление дикой, животной чувственности и прибегнуть к телесному наказанию, если не умеет владеть иным, лучшим средством». Чтобы употребить с успехом другие, нравственные меры, продолжает «Отчет», нужно воспитателю гораздо более развития и искусства; а можно ли этого требовать от наших педагогов?.. Потому, конечно, и неудивительно замечание г. Пирогова: «С одной стороны, судя по журнальным статьям, можно подумать, что все передовые люди общества требуют во что бы то ни стало отменить розгу в училищах; но, с другой стороны, судя по отзывам многих дирекций и педагогических советов, а следовательно, также общества, да еще самого правогласного в деле воспитания, нужно заключить совсем противное» (стр. 62). Вообще г. Пирогов сознается, что «как ни желательна гегемония школы над жизнью и как ни пошла еще наша жизнь, но она пересиливает» (стр. 64).

После этих признаний я замечаю в прошлогодней моей статье ошибку, которой замечать никому не приходило в голову. Правда, от г. Е. Суд. я уже заслужил что-то вроде упрека за то, что «обрушился на среду, морально расслабляющую самые лучшие личности»; но мне именно следовало в десять раз усилить ту часть статьи, где говорилось о гибельном влиянии среды. Из признаний г. Пирогова вы видите, как она уже сама по себе, своей пошлостью, ограничивает деятельность передовых людей. Но не надо забывать, что она не всегда остается пассивною, она тоже принимает порою участие в этой деятельности, и тогда происходят явления до того странные, до того нелепые, что здравый смысл решительно теряется в их путанице. За примерами ходить недалеко – возьмем хоть нашу полемику с поклонниками г. Пирогова и представим из нее главные черты.

Человек в теории отвергает розгу и формализм; у него множество последователей и поклонников; он хочет провести свою теорию в практике, но, по несчастию, должен отказаться от этого намерения и уступить противным влияниям; вслед за этой уступкой раздаются резкие возражения и упреки за такой образ действий, высказанные под влиянием той же теоретической мысли, которой держится и сам упрекаемый. Как вы полагаете, каково должно быть в этом случае впечатление людей, сознательно принимающих ту же теорию? Как эти возражения должны быть приняты в кругу людей,

Служащих делу, а не лицам?{18}Перенесемтесь в старое время, когда еще у нас формально существовало крепостное право. Смелый эманципатор искренне и горячо говорит об освобождении и увлекает за собою толпу последователей. Вдруг ему достается наследство; он, разумеется, немедленно хочет отпустить крестьян на волю, но встречает сильные препятствия и покамест уступает. Вдруг в толпе ему сочувствовавших раздается обличительный голос, изображающий крепостное право так, как оно стоит, провозглашающий святость свободных принципов и укоряющий эманципатора за уступку. Как вы думаете, что почувствуют при этом голосе искренние, сознательные приверженцы эманципации? Осердятся на смельчака, сочтут слова его посягательством, обидой? Нет, как бы они ни любили своего друга эманципатора, но если они любят и понимают также и самое дело, то не могут они не сообразить, что ведь в этом голосе для них помощь, новое средство обороны, что он увеличивает их силу, что с ним они смелее могут идти против обскурантов, мешающих делу эманципации. Что за дело, если даже несколько резких выходок и заденет их друга и учителя, – но ведь зато самое дело выигрывает, зато обскуранты знают, что вот какие голоса подымаются даже за одну невольную и временную уступку их требованиям. И разумные приверженцы эманципатора, равно как и сам он, радуются возражениям, довольны упреками, желают, чтобы как можно больше раздавалось подобных голосов: ведь они выходят из тех же начал, высказывают те же идеи, которым служат и сами эти эманципаторы, – только высказываются резче и прямее, раздаются громче и внятнее, не будучи заглушаемы противным скрипом обоза практических мелочей.

Чего бы естественнее, кажется, такое отношение либеральных практических педагогов к полемике о розгах? Но дело вышло совершенно не так.

О самом г. Пирогове я не говорю: он везде трактует журналистов свысока и потому, конечно, и мою статью не удостоил счесть ни обидой, ни поддержкой для себя. Может быть, он и ошибается в своих понятиях о журналистике, – но это другой вопрос. Собственно же в этой полемике г. Пирогов остается в стороне. Пред нами одни его последователи.

Они, как оказывается, поняли все дело совершенно лично. Какие могли быть, например, хоть у г. – бова личности с г. Пироговым, способен ли такой-то человек из-за личностей искажать дело, может ли согласиться такой-то журнал сделаться органом чьих-нибудь антипатий, наконец, такой ли характер, такую ли цель имеет статья – об этом рассудить никому как будто не пришло в голову. Возражений на мои замечания, серьезного разбора статьи никто не напечатал, а напечатали только какие-то беззубые выходки против моей негуманности (!) в обращении с г. Пироговым… Мне и всей русской публике – сообщали за новость, что «он может ошибаться и ошибается, как всякий человек, но ошибки не отнимают у него высокого ума, благородно-либеральных стремлений и сильного характера для возможных у нас разумных реформ». А я-то, видите ли, отнимал у него все прописанные качества!