Полная версия

Полная версияСвобода воли. Иллюзия или возможность

Действительно ли утверждение о том, что двойники по мере схождения их физических состояний должны забывать отличающие аспекты прошлого, ведет в итоге к сокращению возможного содержания памяти? Мне кажется, это могло бы быть истинным только в случае конечного числа возможных воспоминаний. В самом деле, если от конечного числа возможных воспоминаний отнимать все большее и большее их количество, будет оставаться меньше возможностей. Но если количество бесконечно, то от вычитания все большего и большего числа различий мощность исходного множества не уменьшится. Хорошо, тогда, может быть, бесконечное число двойников будет представлять опасность для содержания памяти? Мне кажется, что и здесь не возникает проблемы. Ведь если из бесконечного множества натуральных чисел удалить бесконечное множество нечетных чисел, останется бесконечное множество четных. И это множество по мощности будет таким же, как исходное множество.

Но, по моему мнению, абсурдной ситуации (уподобления двойников зомби) не возникнет, даже если количество возможных воспоминаний конечно. Дело в том, что двойники не только «забывают» отличающие их аспекты прошлого, но и приобретают новые воспоминания. Так, двойник-бизнесмен в нашей ситуации не только забыл часы, проведенные им в офисе, но, судя по всему, и приобрел множество дополнительных воспоминаний, связанных с игрой на фортепиано. Содержание его памяти не уменьшилось, а только изменилось. И если физически состояние его мозга сближалось с состоянием музыканта постепенно, стоит предположить, что постепенно менялось содержание его памяти. Постепенно он забывал часы, проведенные в офисе, и убеждался, что вместо офиса проводил время в ресторане и что смотрел он не в экран компьютера, а в ноты. Хотя все это представить очень сложно, зная о сложности устройства мозга, не менее сложно представить вероятность того, чтобы два мозга оказались в абсолютно тождественном состоянии.

Из рассуждений, приведенных выше, следует, что возможно непротиворечиво помыслить двойников со сближающимися ментальными траекториями. И что Тезис о супервентности не ведет к противоречивым последствиям. Это означает, что локальный интеракционизм, скорее всего, не дает бесспорного решения проблемы ментальной каузальности. Но тогда разве не возвращаемся мы к исходной дилемме? После критики локального интеракционизма разве не вынуждены мы отказываться от ментальной каузальности вовсе? Или придется соглашаться с тождеством ментального и физического? Обе жертвы крайне нежелательны, а это значит, следует искать другое решение.

IV. Решение проблемы ментальной каузальности d биологическом натурализме Дж. Сёрла

1. Ключевые положения биологического натурализма Дж. Сёрла

Альтернативный выход представляет позиция американского философа Дж. Сёрла. Его теория, биологический натурализм, также предлагает вариант решения проблемы ментальной каузальности и сформулирована им в ряде монографий[9]. Биологический натурализм похож на локальный интеракционизм тем, что в нем также отрицается тождественность ментального и физического. Сёрл тоже настаивает на нередуцируемой природе ментального[10]. И также утверждает каузальную эффективность ментальных состояний. Но проблему ментальной каузальности американский философ пытается решить по-другому, не ставя под сомнение супервентность ментального на физическом. В этом – ключевое отличие его позиции от локального интеракционизма. Позицию Дж. Сёрла в отношении сознания и ментальной каузальности можно резюмировать в следующих тезисах:

Онтологический статус сознания: Ментальные состояния существуют как высокоуровневые характеристики, но нередуцируемы к низкоуровневым.

Ментальная каузальность: Ментальные состояния каузально влияют на наше поведение.

Связь с состояниями мозга: Ментальные состояния полностью каузально обусловлены процессами в мозге.

Каузальная замкнутость: Принцип каузальной замкнутости работает, но Принцип каузальной исключительности не работает.

Первые два тезиса, как мы видели, являются общими для локального интеракционизма и биологического натурализма. Нередуцируемость ментального для Сёрла обусловлена исключительными характеристиками ментальных феноменов. Всего Сёрл перечисляет четыре особенных свойства ментальных состояний: (а) субъективность, (б) квалитативный характер, (в) интенциональность и (г) единство опыта [Searle 1994]. Под субъективностью ментального имеется в виду именно онтологическая, не эпистемическая субъективность. Сёрл пишет: «ментальные состояния обладают нередуцируемой субъективной онтологией» [Searle 1994, 19]. Для Сёрла ментальные феномены существуют только как часть внутреннего опыта человека (или животного).

Когда Сёрл говорит о квалитативном характере, он имеет в виду качественный характер внутренних состояний. По его мнению, ментальное необходимо имеет этот уникальный для каждого субъекта характер, «то, что значит быть» в конкретный момент этим самым субъектом. К примеру, ощущение вкуса пива, запаха свежеиспеченного хлеба, звуков Третьей симфонии Бетховена – все это внутренние, непосредственно данные субъекту и недоступные для других переживания. Под интенциональностью Сёрл подразумевает направленность состояний на объекты: радость чему-то, сожаление о чем-то, ожидание чего-то, надежда на что-то. Почти все ментальные состояния имеют такое свойство. И наконец, единство опыта – это объединение в опыте зрительных образов, тактильных ощущений, звуков, запахов и проч. Сёрл подчеркивает здесь холистическое свойство сознательного опыта[11].

Итак, каузальная эффективность ментального тоже утверждается обоими философами. Только российский философ считает это утверждение выводом из истинных посылок, а Сёрл – очевидностью. По мнению Сёрла, ментальная каузальность – это эмпирический факт, с которого и нужно начинать. «Я думаю, что мы ощущаем необходимую [каузальную] связь почти всю нашу сознательную жизнь…» [Searle 2004, 203]. Вот, говорит он на очередной лекции, я хочу поднять руку, и проклятая штука поднимается, поднимается из раза в раз. Только чудак способен сомневаться в том, что причиной движения руки является желание.

Сёрл удивительным образом сочетает тезисы о ментальной каузальности и каузальной замкнутости физического мира. В третьем из выделенных выше тезисов он утверждает, что ментальные состояния с их специфическими характеристиками вызваны процессами в мозге и только ими. Но это еще ничего не говорит о том, чем именно являются ментальные состояния. Может даже показаться, что Сёрл считает, будто процессы в мозге являются причиной каких-то других процессов, происходящих не в мозге, а где-то еще, в духовной субстанции например. Но это не так: его позиция по этому вопросу зафиксирована в первом тезисе. Ментальные состояния реализованы в самом мозге как высокоуровневые характеристики системы.

В качестве аналогии высокоуровневой характеристики Сёрл приводит такое свойство, как текучесть. Одна молекула H2O не обладает свойством текучести, но множество молекул – обладают. При этом текучесть не является мистическим или необъяснимым феноменом. Она складывается из свойств скоплений молекул. Причиной текучести, согласно Сёрлу, являются свойства скопления молекул, при этом текучесть «реализована» в скоплениях молекул. Аналогичным образом, по его мнению, обстоит дело с сознанием. Причиной ментальных состояний являются процессы в мозге, при этом сознание реализовано в мозге.

Минимальным расхождением между локальным интеракционизмом и биологическим натурализмом представляются основания второго тезиса. Васильев считает, что ментальная каузальность требует доказательства, а Сёрл, кажется, видит возможность обосновать ее простой демонстрацией. Является ли ментальная каузальность эмпирическим фактом или гипотезой, требующей доказательств?

Думаю, позиция сторонника локального интеракционизма здесь более верна. Действие желания как причины мы не можем наблюдать. Ну и что, что после того, как мы ощущаем желание поднять руку, «чертова штука» поднимается из раза в раз? Ментальная каузальность – не факт, не очевидность, а гипотеза, которую нужно доказывать. Такой вывод следует из открытий Д. Юма. Фактом является не наличие причинно-следственной связи, в частности, между желанием и действием, а регулярное следование одного за другим во времени. Вот я хочу поднять руку, и вот – она поднимается. Если бы фактом было наличие причинно-следственной связи между желанием и действием, фактом была бы и причинно-следственная связь между днем и ночью. Вот день, вот ночь. Они всегда следуют друг за другом. Но разве день является причиной ночи? Причиной наступления дня и ночи является нечто иное – движение планеты вокруг своей оси. Даже если последовательность есть, причина может находиться в другом месте. Так может обстоять дело и с ментальной каузальностью. Последовательность является эмпирической данностью, но необходимую связь, каузальную эффективность нужно доказывать.

Теперь разберемся в пунктах, в которых сосредоточены основные различия. Сёрл утверждает, что ментальные состояния полностью обусловлены процессами в мозге. То есть что ментальные состояния детерминированы состояниями мозга и только ими. Но какого рода эта связь? Сёрл считает, что ментальные состояния детерминированы мозгом, потому что они в качестве причины имеют физические процессы в мозге и реализованы в мозге в качестве высокоуровневой характеристики. «Обобщая… мы могли бы сказать, что два феномена могут быть как связаны каузальной связью, так и реализованы один другим, если они находятся на разных уровнях описания» [Searle 1999, 266]. Это высказывание оригинально и даже удивительно потому, что сочетает в себе две, казалось бы, противоположные идеи. Сёрл как бы смешивает здесь понятие причины и субстрата. Несколько необычно утверждение, что нечто может быть реализовано в чем-то и это что-то одновременно может быть его причиной. Но не только соотношение последних двух тезисов должно вызывать удивление. Как согласуются утверждения, что сознание есть высокоуровневая характеристика мозга и что при этом оно не редуцируется к состояниям мозга? Ведь высокоуровневые характеристики должны редуцироваться к характеристикам низкого уровня, а Сёрл утверждает нередуцируемость ментального.

Концепция Сёрла нарушает различие, которое мы провели в начале исследования: между расшифровывающей функцией подчинительного союза «потому» и каузальной. Кажется, Сёрл демонстрирует, что союз «потому» может указывать сразу на оба отношения: и концептуальное, и каузальное. Примеры самого Сёрла лучше прояснят его позицию.

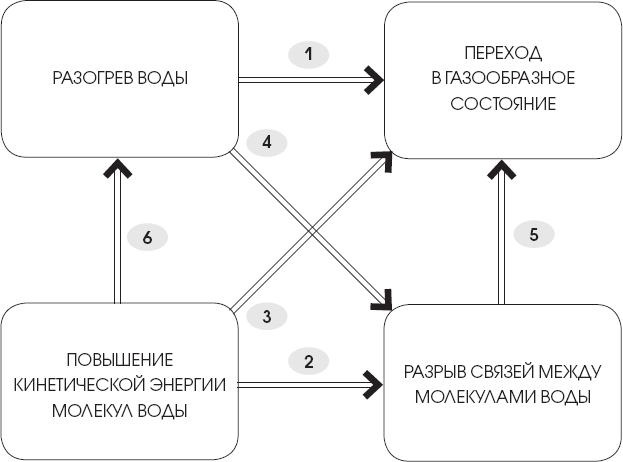

2. Иллюстрации к каузальным связям в биологическом натурализме

Рассмотрим переход воды в газообразное состояние в процессе кипения и проанализируем его с позиции Сёрла[12]. Если отбросить связь с агентом (пока оставим ментальную каузальность в стороне и рассмотрим только очевидно физические процессы), кипение можно объяснять так: вода закипает потому, что разогревается зажженной конфоркой до соответствующей температуры. То есть (1) разогрев воды на огне приводит к переходу ее в газообразное состояние. Кажется, это вполне законное каузальное объяснение. Но без труда найдется и другое описание, которое претендует на роль каузального: кипение происходит потому, что кинетическая энергия, передающаяся в результате окисления углеводородов (горения топлива) молекулам H2O, заставляет их двигаться так быстро, что между ними разрываются (полярные и водородные) связи. То есть (2) повышение кинетической энергии до определенного уровня приводит к разрыву связей между молекулами воды. Таким образом, у нас два совершенно законных каузальных объяснения перехода воды в газообразное состояние. Первое – на макроуровне (макрособытие А → макрособытие B), а второе – на микроуровне (микрособытие А → микрособытие B). Оба описания позволяют проследить связь между антецедентом и консеквентом. Эти описания отражают последовательность событий во времени, поэтому вслед за Сёрлом назовем их описаниями «слева направо» [Searle 1994, 87]. Есть ли между этими описаниями конкуренция? По мнению философа, в данном случае проблему конкуренции, даже если она возникает, решить не сложно. Достаточно провести соотношение между событиями микро- и макроуровней. То есть идентифицировать разогрев воды с повышением уровня кинетической энергии молекул воды, а газообразное состояние воды – с состоянием, когда молекулы воды не объединены полярными и водородными связями между собой. Как только идентификация осуществлена, проблема исчезает: у нас не две различные причины, не два конкурирующих за каузальную эффективность явления, а одно, но с двумя описаниями на двух разных уровнях.

Наверное, тогда можно добавить и другие каузальные описания, тоже без конкуренции: микро-макро и макро-микро слева направо: (3) повышение кинетической энергии молекул воды до определенного уровня является причиной кипения, (4) разогрев воды до определенного уровня приводит к разрушению полярных и водородных связей. Таким образом, есть уже четыре способа каузального описания слева направо: микро-микро, микро-макро, макро-макро и макро-микро [Searle 1994, 87]. Эти способы возникают в силу того, что одно и то же явление можно описывать на разных уровнях. И, по всей видимости, конкуренция за каузальную эффективность между этими описаниями снимается через идентификацию явлений нижнего и верхнего уровней.

Но с позиции Сёрла в описанном явлении существует еще один тип каузальных связей – «снизу вверх». Этот тип связи наиболее экстравагантен. Судя по его рассуждениям[13], Сёрл утверждает наличие каузальности между одномоментными, синхронными событиями на разных уровнях. То есть повышение кинетической энергии молекул воды он также считает причиной повышения температуры воды. И соответственно, (5) разрыв связей между молекулами воды является причиной перехода воды в газообразное состояние. Таким образом, по мнению Сёрла, правомерно еще и пятое описание причины кипения воды: снизу вверх, микро-макро. Конкуренция в этом случае, по его мнению, также не является проблемой. Ведь речь идет об одном и том же явлении.

Этот пример является важным инструментом для иллюстрации подхода к феномену сознания и решения проблемы ментальной каузальности Сёрлом. Он, наверное, должен служить доводом в пользу существования множественности достаточных причин для простых физических процессов. Теперь остается провести следующую аналогию между соотношением высокоуровневых и низкоуровневых характеристик физических процессов – с одной стороны, и соотношением ментальных и нейронных процессов – с другой. Сёрл ее и предлагает.

Рис. 1. Схема каузальных связей процесса кипения воды по Сёрлу

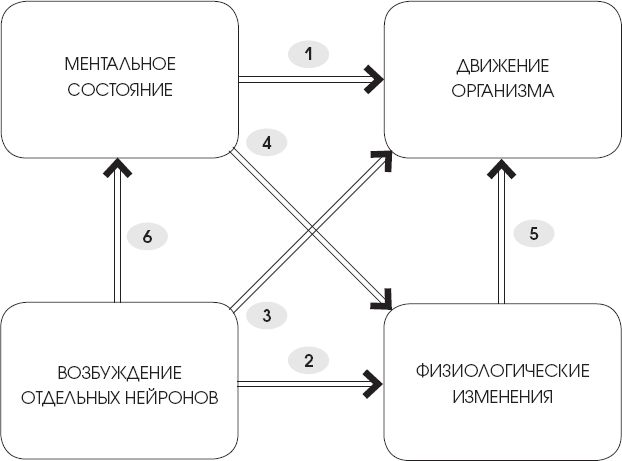

Философ утверждает, что отношение между мозгом и сознанием, физическими и ментальными состояниями, является не чем-то удивительным, а вполне тривиальным. И что мозг является причиной ментальных состояний, так же как причиной этих ментальных состояний являются предшествующие ментальные состояния. Мозг каузально влияет на сознание, и сознание – на последующие состояния сознания. Таким образом, Сёрл вписывает ментальное в каузальные цепочки природы и представляет конфликт ментальной и физической причин иллюзией.

Рука поднимается вверх. Причиной этого действия, по его мнению, являются как желание поднять руку агентом, так и возбуждение такой-то сети нейронов в его мозге. Но это – не две конкурирующие причины. Желание поднять руку и возбуждение сети нейронов – это описания события на разных уровнях: желание – на макроуровне, а возбуждение нейронов – на микроуровне, подобно тому, как разогрев воды является описанием процесса на макроуровне, а повышение кинетической энергии молекул воды – на микроуровне.

Рис. 2. Схема каузальных связей движения организма по Сёрлу[14]

Рассуждения Сёрла вполне понятны. Полезным кажется его указание на возможность параллельно описывать явления на макро- и микроуровнях. Но (1) действительно ли когерентно такое описание причин физических явлений? И (2) действительно ли проходит аналогия между высокоуровневыми и низкоуровневыми характеристиками физических процессов, с одной стороны, и нейрофизиологическими процессами и состояниями сознания – с другой, в рамках теории сознания Сёрла?

3. Внутренние противоречия теории Дж. Сёрла

Само описание причинных связей в примере Сёрла вызывает у меня сомнение, в особенности 5-е направление каузального действия – синхронного. Причиной газообразного состояния воды, по мнению Сёрла, является свободное движение молекул. Но ведь газообразное состояние и есть состояние, в котором молекулы движутся свободно. Причиной жидкого состояния воды философ называет ограниченное движение молекул в условиях полярных и водородных связей. Но именно ограниченное движение молекул в условиях полярных и водородных связей и является жидким состоянием. Между двумя парами этих состояний имеет место редуктивно-супервентное отношение явлений разного уровня или логическая связь, а не каузальная. То есть газообразное состояние воды редуцируется к свободному и быстрому движению ее молекул и является супервентным по отношению к свободному и быстрому движению молекул. Проблема для Сёрла возникает в связи с симметрией описываемых отношений. Философ представляет здесь каузальные отношения как симметричные, но в таком случае понятие причинно-следственной цепи становится, на мой взгляд, некогерентным[15]. Причинная связь асимметрична, причины определяют действия, а не наоборот.

Предположим, что в момент t1 происходят низкоуровневые события. И в этот же момент происходят высокоуровневые события. Изменения высокоуровневых событий не происходят без изменений низкоуровневых событий. Существует очевидная регулярность. Если допустить, что низкоуровневые события являются причинами, а высокоуровневые события – следствиями, то по той же самой логике высокоуровневые события являются причинами, а низкоуровневые события – следствиями. Следствие является причиной, а причина – следствием. Порочный круг можно разорвать, но только допустив асимметрию в отношении разных уровней свойств. Скажем, утверждая, что каузально эффективными всегда являются низкоуровневые свойства. В пользу этого хода можно привести доводы. К примеру, оправданно свойства целого выводить из свойств его частей. Физика считается самой фундаментальной наукой именно потому, что изучает элементарные частицы и законы их взаимодействия. Но именно для Сёрла этот ход закрыт. Ведь сам философ неоднократно утверждает возможность каузального действия не только «снизу вверх», но и «сверху вниз». См., например, рис. 1, связь 4. Понятие каузальной зависимости, мне кажется, предполагает асимметричность, а Сёрл ее нарушает. Поэтому приведенный способ каузально описывать процесс кипения мне кажется некогерентным.

4. Недостатки проведенных аналогий и иллюстраций

Думаю, что и аналогии Сёрла работают не совсем удачно – с ними возникает проблема именно в рамках биологического натурализма. Аналогия между ментальным и высокоуровневыми характеристиками физических процессов плохо согласуется с другими положениями биологического натурализма, да и не схватывает специфических свойств ментального по теории Сёрла (субъективность, квалитативность, интенциональность, единство). Высокоуровневые характеристики физических процессов (например, кипение) действительно реализованы в низкоуровневых микроструктурах. Но в данном случае они редуцируемы к характеристикам микроструктур, совпадают в пространстве и выводимы из движения микроструктур. Наблюдая, скажем, поведение молекул воды, можно было бы предположить свойства газообразного, жидкого и твердого состояний. И переход от микро- к макроуровням можно проследить эмпирически.

Проведем исследование растекающейся жидкости под микроскопом. Сначала на максимальном увеличении пронаблюдаем движение одной молекулы воды. Если мы поменяем кратность увеличения, то увидим несколько молекул, их скопление и общее движение. Если еще уменьшить кратность, то, наконец, станет видно движущуюся каплю воды, то есть каплю, обладающую свойством текучести. Хотя это – увлекательное исследование, оно не шокирует. Изменяя степень увеличения, мы тем не менее не изменяли перспективу. Обнаруживая, как скопления движущихся молекул формируют каплю, мы не обнаруживаем в какой-то момент, что не наблюдатель рассматривает каплю, а капля – радужку и зрачок глаза. Однако именно такой радикальный скачок получился бы, если бы, по логике Сёрла, изменяя параметры оптики наблюдения нейрофизиологических процессов, мы вдруг увидели бы онтологически субъективные ментальные состояния агента.

Мне кажется, что аналогия работала бы только в случае, если бы Сёрл отождествлял ментальные процессы с физическими. Ведь высокоуровневые характеристики разогрева и кипения воды можно отождествить с низкоуровневыми процессами увеличения кинетической энергии молекул воды. Но в теории сознания Сёрла нельзя ожидать такого отождествления. Ведь среди его ключевых тезисов – утверждение о нередуцируемости ментального и его уникальных специфических черт, в первую очередь – субъективности. Сознание, согласно его мнению, онтологически субъективно, то есть существует как приватные субъективные состояния. Но это принципиально отличает сознание от физического. И следовательно, аналогия в теории Сёрла не проходит. Из всего этого можно сделать вывод о том, что решение проблемы ментальной каузальности в биологическом натурализме не оптимально. Альтернативой является теория коллеги Сёрла и его наиболее знаменитого оппонента, философа Д. Деннета.

V. Решение проблемы ментальной каузальности в телеофункционализме Д. Деннета

1. Ключевые положения телеофункционализма Деннета

Д. Деннет является одним из самых важных и известных современных аналитических философов. Он – не только автор множества монографий и сотен статей, но и сам герой множества книг. Главный вклад Деннета в философию сознания заключается в том, что он заставил коллег отвлечься от исключительно «кабинетных изысканий», показал, что исследования в области когнитивистики, нейрофизиологии и биологии имеют отношение к обсуждению философских проблем[16]. Разработанный Деннетом подход можно назвать телеофункционалистским (ТФ). «Я, конечно же, – своего рода “телеофункционалист”, возможно, даже первый телеофункционалист» [Dennett 1991b, 460], – пишет он в монографии «Объясненное сознание». Теория сознания Деннета оснащена множеством эмпирических положений, но в ней можно выделить философскую основу. Метафизические положения телеофункционализма сводятся к следующему:

Онтологический статус сознания: Ментальные состояния существуют как высокоуровневые характеристики физических свойств.

Ментальная каузальность: Ментальные состояния каузально влияют на наше поведение.

Связь с состояниями мозга: Ментальные состояния полностью реализованы процессами в мозге.

Каузальная замкнутость: Принцип каузальной замкнутости работает в физическом мире, но некоторые события могут быть объяснены только высокоуровневыми закономерностями.

Деннет согласен с Сёрлом в том, что ментальные состояния представляют собой высокоуровневые характеристики физических свойств. Однако в отличие от Сёрла он не считает, что эти свойства – биологического характера. Деннет убежден, что любой механизм, обладающий функциональными качествами мозга, будет обладать ментальными состояниями [Dennett 1991b, 281]. Как и Сёрл, Деннет уверен, что ментальные высокоуровневые характеристики каузально эффективны. Однако в отличие от Сёрла он не считает, что мозг является причиной появления сознания. По его мнению, ментальные свойства реализованы в физическом субстрате как высокоуровневые – в низкоуровневых. Деннет также, судя по всему, разделяет Принцип каузальной замкнутости физического мира, но допускает наличие высокоуровневых причин. Скорее всего, он не разделяет Принцип исключения, хотя в открытом виде этого утверждения я у него не нашел.

Телеофункционализм Деннета является современным развитием функционалистской программы объяснения сознания. Функционализм – это позиция, согласно которой сущность ментальных состояний выражается в способе их функционирования, в той роли, которую они играют в других процессах. Определить наличие ментального содержания можно по результатам обработки системой входящих сигналов. Например, боль с функционалистской позиции – это состояние, ведущее к реакции избегания; симпатия – наоборот, к притяжению. Убеждение в том, что «сегодня будет дождь», – это что-то вроде предрасположенности взять зонтик или плащ после просмотра прогноза погоды в случае пребывания в состоянии «желания остаться сухим». Если обобщить, то по этой логике убеждения представляют собой состояния, определенные данными органов восприятия, а также другими убеждениями, и при взаимодействии с желаниями формирующие поведение или действия. А желания – это состояния, находящиеся в связи с другими желаниями и намерениями, при взаимодействии с убеждениями формирующие поведение или действия.