Полная версия:

Так было

Дмитрий Красавин

Так было

Из воспоминаний моей сестры

Довоенные годы

Мои мама, Красавина (Филаткина) Вера Васильевна1, и папа, Красавин Антон Алексеевич2, в начале тридцатых годов работали в Рыбинске на 26-м заводе3. Оба были полны энтузиазма, верили, что своим трудом вносят вклад в построение коммунизма – самого справедливого на земле общества. Митинги, субботники, комсомольские дела – так и познакомились. Маме было двадцать лет, а папе – двадцать пять. После свадьбы они стали жить в доме папиных родителей.

Этими фотографиями мои родители обменялись в 1933 году

19 октября 1934 года появилась на свет я. Родители долго не могли придумать мне имя. Тогда было модно, в духе времени, называть девочек Идеями, Революциями, Тракторинами, Октябринами. Мама тоже любила неординарные имена. В свое время она настояла, чтобы ее младших братьев назвали именами героев прочитанных ею книг – одного Ординером, а другого Адольфом. Но то были мальчики, а тут девочка – имя должно быть и красивым, и женственным, и нестандартным. Попробуй-ка найти!

Выручил муж папиной сестры, тети Ксени, родившийся в Сибири эстонец Иоганн Лятти4, который посоветовал назвать меня Эльвирой. Предложение было принято на ура. А летом следующего года в семье Лятти тоже родилась дочь, моя двоюродная сестра, которую назвали Эллой. По сходству имен родные нас стали называть Элка белая (моя двоюродная сестра) и Элка черная (я). 10 августа 1937 года у меня появился первый братик. С его именем долго не мудрили и назвали Володей.

Жили мы в единственном тогда на весь квартал двухэтажном доме – в тесноте, но не в обиде. Наша семья ютилась на первом этаже. В кухне за перегородкой стояли кровать и впритык к ней диван, в полуметре от них, в торце – стол и этажерка. Между этажеркой и стеной – полметра пустого пространства, куда меня, а позже и моего братика иногда ставили в угол за какие-нибудь шалости. Посередине наружной стены, над диваном смотрело на улицу единственное в нашей комнате окно. Примерно в метре от двери находились печка-лежанка и прижимавшийся к ней комод. В другой комнате через коридор от нас жили бабушка Лиза (мать папы) с тетей Маней (папина младшая сестра).

Удобств в доме никаких не было. За водой ходили на Сенной рынок, а мыться – в общественную баню. Туалет – дырка на возвышении в углу общего коридора.

Вдоль улицы в сторону реки Черемухи часто ездили лошади с бочками, в которых находилось содержимое туалетов. Вонь от этих повозок была страшная.

Бабушка работала администратором кинотеатра «Артек» (сейчас на месте украшавшего когда-то главную улицу города здания кинотеатра построен безликий Дом моды). Мы с братом Вовой, когда он чуть подрос, часто наведывались к ней в «Артек» смотреть фильмы. Ходили одни. Бабушка пропускала нас без билетов. Особенно нравились цветные фильмы. «Сорочинскую ярмарку» смотрели раз десять. Однажды, когда один из киногероев запел песню, трехлетний Вова, уже знавший ее слова наизусть, в унисон с артистом заорал во весь голос: «Сам пью, сам гуляю, сам все деньги пропиваю». Зал ответил хохотом, а бабушка нас потом сильно ругала.

Полоскать белье и летом, и зимой бабушка с мамой ходили на Волгу. В начале Пролетарской улицы (ныне ей возвращено историческое название – Стоялая) на берегу реки был деревянный домик с прорезью в полу. Там и полоскали белье. Зимой руки краснели на морозе, пальцы деревенели, а простыни и рубашки, если вовремя их не свернуть и не уложить в бельевую корзину, вставали колом.

Недалеко от домика находилась пристань, откуда летом ходил паром на другую сторону Волги, к Петровскому парку5. В нем устраивались различные городские праздники. Однажды мы были там всей семьей. Мама с папой пошли к ларьку, чтобы купить для нас с Вовой по прянику, а нам наказали сидеть до их возвращения на скамейке. Я отвлеклась, и Вова куда-то убежал. Мама с папой долго его искали, все избегались – народу много, даже съездили на пароме в город к бабушке Лизе – нет нигде. Заявили в милицию. На следующее утро мама снова поехала в парк и там, на берегу, среди сплавных бревен, с какой-то женщиной увидала Вову. Женщина сказала, что подобрала ребенка на этом месте вечером. Радости не было предела, все успокоились.

Тетя Маня замужем не была, всю жизнь проработала заведующей читального зала библиотеки Дворца культуры6.

Я научилась читать в шесть лет и ходила в эту библиотеку одна. Там всегда была очередь. Сдаешь книгу, а тебя спрашивают о ее содержании – так исподволь у детей развивали память, умение пересказывать прочитанное.

На углу улиц Свободы и Герцена вся площадь была окружена металлическим забором, за которым стояли зенитки. Однажды я шла из библиотеки, стало любопытно – что там солдаты у пушки делают. Остановилась, прильнула к прутьям забора и уронила за них книгу «Что такое хорошо и что такое плохо». Долго пыталась достать ее и рукой, и палочкой – не получалось. Солдаты увидели, подошли, подняли книгу, прочитали всю вслух с выражением и просунули через прутья мне в руки. Домой бежала с радостью.

В соседних с нами домах жило много моих ровесников. Мы все дружили, играли вместе.

Зимой однажды очень испугались Луны.

Конец декабря. Мороз. Темно – фонарей тогда на улице было мало. Луна висит над городом – огромная, яркая, живая и прямо на нас смотрит. Мы стали бегать от нее. Куда ни побежим – она за нами следом. Встанем – и она стоит. Пробовали ее обмануть – разбегались по разным сторонам, но Луна умудрялась бежать по небу за каждым в отдельности. Так перепугались, что домой провожали друг друга, трясясь от страха.

В магазинах все продавалось только по карточкам и в очень малых количествах. Папа в качестве премии на заводе получал по четыре метра ситца. Как-то раз мама выкупила и принесла домой месячный паек сливочного масла, который весь уместился в небольшую керамическую масленку. Кто из нас его первым попробовал, я или Вова, – сейчас уже не помню. И началось: «Ты взял больше!», «Нет – ты!». Так весь месячный паек в один присест и съели. Маме сказали, что приходил волк и съел масло. А потом долго с братиком гадали, как она догадалась, что съели мы, а не волк.

Был еще до войны такой случай. За домом, в глубине двора стояли сарайки для дров – на каждую квартиру своя. Однажды папа пошел в нашу сарайку, а я за ним побежала. На голове моей был огромный бант. Мне на голову взлетел соседский петух и вцепился в него. Я заорала. Папа схватил полено и сшиб им петуха. Хорошо, что не по голове ударил.

Другой раз я по приставной деревянной лестнице залезла на крышу дома. Высота приличная – все соседские крыши внизу как на ладони. С конька спустилась на край. Хожу, вниз заглядываю – интересно с высоты и на наш двор посмотреть. Мама увидела, обомлела, но виду не подала, стала меня тихо, спокойным голосом уговаривать слезть вниз, а сама встала у лестницы и расправила подол, чтобы, если, не дай бог, сорвусь – поймать. Я слезла. Ох, потом уж мне и досталось за это «спокойствие»!

Во дворе нашего дома была голубятня. Мне стало любопытно – как там живется птичкам. Решила прочувствовать, вообразила себя голубкой и залезла внутрь, а выбраться назад – не получается. Разревелась. Мама сначала понять не могла – откуда раздается мой рев. Потом нашли, вытащили.

Мама ушла на Сенную, я решила, пока ее нет, помочь ей по хозяйству. Взяла золу, насыпала на стулья и растерла тряпкой. Мама пришла в ужас от такой помощи.

Бабушка Лиза подарила нам с Вовой по большому ватному цыпленку. Утро. В комнате холодно. Мама затопила печь. Мы с братишкой, замерзшие, к печке ближе жмемся. Но цыплятам ведь тоже холодно! Решили и их погреть, поставили вплотную к чугунной печной дверце. Они разом вспыхнули и сгорели. Ну и ревели же мы с Вовой на весь дом в два голоса.

Бабушка Лиза, дедушка Алексей и его наследство

На праздники собирались за столом у бабушки Лизы: мы всей семьей, тетя Ксеня с Эллой и Региной (мои двоюродные сестры), тетя Клава (младшая сестра папы, в замужестве Хомутова) с мужем Петром7. У бабушки был большой круглый стол, каких я больше ни у кого не видела. Очень любили петь русские песни: «Вечерний звон», «Пряху» и другие. У тети Ксени и папы были хорошие голоса. На Новый год к шифоньеру приставляли маленькую скамеечку, и все внуки по очереди взбирались на эту импровизированную сцену, пели детские песенки, рассказывали стихи. Если в Рыбинске были Иоганн и Петр, они выворачивали свои военные полушубки, один становился волком, другой – медведем и играли с нами, а мы с визгом от них прятались.

Бабушка Лиза была очень набожной. Перед небольшим домашним иконостасом в красном углу дома у нее всегда горела лампадка.

Она часто ходила в церковь «У Егория» – единственный тогда действовавший в городе православный храм8.

Бабушка и мне пыталась привить зачатки веры. Однажды она скрытно от моих родителей сводила меня в церковь (мама узнала об этом, когда я рассказала ей, что «была там, где много народу, все кланяются и тыкаются мне попами в лицо»). Потом я выучила с ней молитву, которую каждый вечер втайне от всех читала перед сном. И наконец, когда мы с ней были в гостях у другой моей бабушки, бабы Мани, в деревне Новинки9, она меня и Вову свозила в село Козлово и там в сельской церкви тайком от всех родственников (папа и мама были коммунистами – им за это могло влететь по партийной линии, а баба Маня всех попов считала лицемерами и дармоедами10) нас окрестили. Мне при крещении дали новое имя – Елизавета, и бабушка говорила: «Запомни, ты – Елизавета».

Всю жизнь она прожила в маленькой комнатке с печным отоплением и водой из колонки на Сенном рынке – ее носили оттуда ведрами несколько раз в день. За неимением места спала на большом сундуке у печи. Папа почти каждый выходной ходил помогать ей и тете Мане, а также тете Ксене, которая после ареста мужа вместе с дочерьми переехала из просторной квартиры в новом каменном доме на Соборной площади в крошечную комнатушку в старом деревянном доме на улице Луначарского.

У бабушки для папы всегда была припасена чекушка водки, что не нравилось маме. Бабушка иногда покуривала, но только самые дорогие тогда сигареты «Казбек». Без молитвы за стол она никогда не садилась. Нас, внуков, встречала очень радушно, у нее всегда были для нас припрятаны пряники или сладкие сухарики. На стол ставила ведерный самовар. Мы терпеливо ждали, когда она помолится и сядет за стол. До этого ничего на столе трогать было нельзя – получишь ложкой по лбу.

Бабушка Лиза подарила мне старинную книгу по рукоделию, серебряную чайную ложку, бусы из натурального жемчуга. Ложка и книга сохранились до сегодняшнего дня, а жемчуг на бусах слегка потемнел, я взяла, да и покрыла все бусинки красным лаком для ногтей и подарила соседке Ольге – потом жалела.

С мужем, папиным отцом, бабушка была в разводе. Будучи одним из самых обожаемых публикой рыбинских актеров11, он пользовался вниманием женщин. В середине двадцатых годов одна из его молодых поклонниц12 сумела покорить сердце своего кумира. Он переселился в коммунальную квартиру к новой жене, в четвертом доме на Чкалова. Добрые отношения с детьми удалось сохранить, но уже без былой теплоты. Тетя Ксеня и папа иногда заходили в гости к своему отцу, а я плохо помню дедушку. Его арестовали 20 июля 1941 года. Первой узнала об аресте тетя Ксеня. Она шла к нему в гости и уже подходила к дому, когда из подъезда вышел его сосед. Не сбавляя шагу, поравнявшись с ней, он громко сказал: «Не ходи туда, твоего отца арестовали» – и, не поворачивая головы, прошел мимо. Тетя Ксеня также, не сбавляя шага и не оборачиваясь, прошла мимо дома, в котором жил отец, свернула с Чкалова на Бородулина и уже там в одной из подворотен разревелась. Жена «врага народа», да еще и «дочь врага народа» – попадись она в доме отца на глаза чекистам, ареста было бы не избежать. Дедушка на допросах (летом 1999 года мне и моим братьям разрешили ознакомиться с материалами дела в управлении ФСБ по Ярославской области) ни разу не упомянул о том, что раньше был женат на другой женщине и у него есть дети от первого брака. Может, это и спасло тетю Ксеню и всех нас от преследований со стороны НКВД.

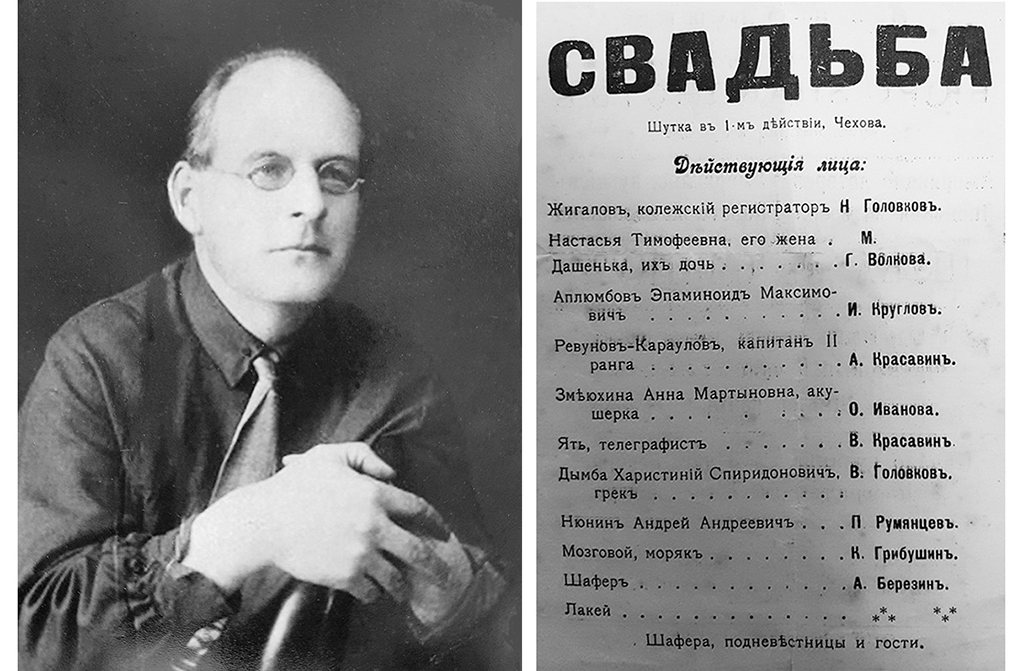

На левой фотографии мой дедушка за два года до ареста. На правой – театральная афиша 1917 года. Среди исполнителей как мой дедушка (А. Красавин), так и его племянник (В. Красавин).

Папе по наследству от дедушки достались красивый голос (его неоднократно приглашали в хор Дворца культуры, но он отказывался: «Семья – некогда ходить») и любовь к театру. Он был активным участником молодежного движения «Синяя блуза13». Дома иногда напевал гимн синеблузников. Я до сих пор хорошо помню слова:

Мы синеблузники, мы профсоюзники —

Нам все известно обо всем,

И вдоль по миру свою сатиру,

Как факел огненный, несем.

Мы синеблузники, мы профсоюзники,

Мы не баяны-соловьи —

Мы только гайки в великой спайке

Одной трудящейся семьи.

В кругу близких знакомых и друзей папа иногда декламировал тогда еще запрещенные стихи Есенина из цикла «Москва кабацкая». Он знал весь цикл наизусть.

Начало войны и эвакуация

Началась война. Папа сутками пропадал на заводе, мама – в очередях. Несколько раз домой из военкомата приходили повестки, но каждый раз, когда папа сообщал начальнику цеха, что уходит на фронт, тот бежал в военкомат и добивался аннулирования повестки: «Возьмите десять человек, но оставьте Красавина. Здесь он сделает для победы во сто крат больше, чем с винтовкой в окопах».

Над городом постоянно кружили немецкие самолеты. Бомбили в основном двадцать шестой завод. Но иногда бомбы попадали в жилые дома. Несколько бомб было сброшено на нефтебазу в Копаево14. Нефть загорелась. Черный шлейф дыма застилал небо несколько дней, запах гари проник даже внутрь дома. Иногда фашисты (развлечения ради, или по сути своей звериной?) на бреющем полете из пулеметов обстреливали нашу улицу и Сенной рынок. Со стороны завода периодически тявкали зенитки. Ночами по небу шарили лучи прожекторов. За нашим домом были выкопаны рвы, в которых люди укрывались во время обстрелов. А мы, ребята, потом собирали во дворе гильзы от патронов, кто больше найдет – тот победитель. Такая была игра.

На площади перед городским сквером выставили обломки сбитого самолета. Мы с бабушкой Лизой ходили смотреть. Искореженный серый металл с черным крестом. Было жутко и любопытно.

Однажды мы с Вовой были дома одни, и в это время объявили воздушную тревогу. Я взяла узелок, который всегда в этом случае брала мама. Вове дала подушку, на себя надела мамино зимнее пальто, через плечи перекинула связанные между собой веревочкой валенки, и мы пошли к выходу. В дверь влетает мама: «Куда?» – мой ответ: «В укрытие».

Потом меня спрашивали: «Почему взяла именно эти вещи?» – я объясняла: «Валенки и пальто пригодятся зимой, когда будет холодно. Мамино пальто – оно всем подойдет, потому что большое. Узелок – мама всегда брала. Подушка – так спать ведь тоже на чем-то надо».

С каждой комнаты по два человека обязаны были ночами дежурить на улице, следя за порядком в пределах своего квартала: смотреть, чтобы нигде из окон не пробивался свет, чтобы люди не ходили в светлой одежде, проверять наличие у прохожих пропусков (был комендантский час). Мама дежурила с тетей Маней – что могли сделать две безоружные женщины? Но если не они – то кто?

Бабушка однажды поленилась бежать в укрытие и решила на время бомбежки укрыться в большом сундуке, а крышка на нем возьми и захлопнись на замок. Часов шесть она просидела там, скрючившись в темноте, пока кто-то не пришел и не освободил ее.

А с дядей Колей15 (папин двоюродный брат) такое было. Он в одиночку – откуда только силы взялись! – вытащил на спине громадный комод с бельем из комнаты во двор. После окончания бомбежки они с женой, переругиваясь, целый час потом перетаскивали по частям комод и все его содержимое назад в дом. Вот какие курьезы случались.

В октябре 1941 года, когда немцы подходили к Москве, 26-й завод решено было эвакуировать в Уфу. Немцы о планах эвакуации не знали. Уверенные, что в скором времени город перейдет в их руки и завод можно будет использовать для нужд военной промышленности Германии, они прекратили бомбежки.

По ночам, в полной темноте работники завода прокладывали рельсы от цехов к берегу Волги и по ним на вагонетках грузили на баржи станки. К утру рельсы снова разбирались.

Днем над городом постоянно кружили немецкие самолеты, но никаких следов эвакуации завода не было видно. Дымили заводские трубы, шли на работу толпы горожан, одна смена сменяла другую – абсолютно все, как и прежде. Несколько раз немцы разбрасывали с воздуха листовки, в которых призывали работников завода никуда не уезжать, гарантируя им «после освобождения города от большевиков» работу и достойный заработок. Когда их отбросили от Москвы и планы скорого захвата Рыбинска потерпели крах, они возобновили бомбардировки, но к тому времени все цеха уже были пустыми16. Эвакуации подлежали не только техника, материалы, инструмент, но также и люди – работники завода и члены их семей.

Третьего ноября 1941 года наша семья тоже должна была ночью, не зажигая фонариков, не чиркая спичками, переговариваясь только шепотом, погрузиться на баржу номер 1340. С собой разрешалось взять лишь минимум необходимого имущества. Но мы задержались со сборами и опоздали. И хорошо, что так вышло, потому что эта баржа потом застряла на Волге где-то посередине пути – вмерзла в лед. Говорят, что в ту зиму много барж до весны застряло в ледовом плену. Как там выживали люди, чем согревались – не знаю.

Потом хотели выбраться из Рыбинска пассажирским поездом, но тоже неудачно – и снова к счастью. Тот поезд под Ярославлем разбомбили. Тогда погибла сестра дяди Коли. Ее дети остались живы. Папа потом искал их в Уфе, но не нашел.

Мы эвакуировались в товарных вагонах. Внутри – двухъярусные, наспех сколоченные полати из плохо обструганных досок. Нам досталось место на втором ярусе. Посередине вагона поставили печку-буржуйку, на которой можно было вскипятить воду или сварить кисель, а у дверей – ведро, в которое все, не стесняясь, справляли малую нужду. Грузились ночью в полной темноте и тишине. Поезд стоял на территории завода, чуть дальше за зданием ОКБ. Первые вагоны были предназначены для семей, а дальше цеплялись платформы со станками и оборудованием завода. У станков на платформах круглосуточно дежурили мужчины.

От Рыбинска до Уфы поезд шел около месяца. Вначале двигались очень медленно, с длительными простоями, пропуская на станциях бесконечные военные эшелоны. Со всех вагонов высыпали люди – кто в туалет, кто за кипятком. Однажды поезд остановился на каком-то полустанке. С одной стороны вагонов лес, с другой – поле до самого горизонта. Вдоль насыпи лежали груды каких-то плит и штабеля со шпалами. Вот я и отпросилась у мамы по нужде. Побежала за штабеля, но в каждом укромном уголке уже кто-нибудь примостился. У нас был четвертый вагон. Я ушла далековато от него, да еще штаны в то время были с завязками спереди и сзади. Неожиданно, не простояв и двадцати минут, поезд дал гудок отправления. Я с перепугу в завязках запуталась. Выбежала к рельсам около паровоза. Вижу, мама бежит вдоль состава, кричит:

– Эля, Эля…

И машинист тоже спустился на последнюю ступеньку, рукой машет, чтоб живее бежала.

Мама втянула меня в вагон уже отходившего поезда и больше одну никуда не пускала.

Что удивительно: после той малой станции наш эшелон больше нигде подолгу не простаивал. Причину столь странных и разительных изменений в скорости передвижения эшелона я узнала лишь недавно.

В начале ноября 1941 года наркомы, представляющие промышленность, пожаловались Сталину на совещании, что поезда с эвакуируемыми на Восток оборонными предприятиями и их работниками без конца простаивают на всех станциях. Сталин не стал возлагать ответственность за разрешение этой проблемы на наркома железных дорог Кагановича, а сходу определил главными фигурантами начальников станций любого уровня: простоит эшелон на данной станции на время большее, чем необходимо для смены паровоза – судьбу начальника будет определять трибунал. Вот, благодаря генералиссимусу, я тогда чуть и не отстала от поезда. Но зато, благодаря ему же, как минимум на неделю сократили время в пути.

Поезд остановился в чистом поле, на горизонте – горы. Кругом снег. Ни одного куста, ни одного дерева. Вдоль состава – подводы с санями. Членам семей велели забирать свой скарб и выходить из вагонов. Папа обнял нас всех, расцеловал, наказал, чтобы не печалились – скоро увидимся. Погрузили нас на подводы и повезли в деревню. Паровоз дал гудок, и эшелон отправился дальше, в Уфу.

Приехали на место, где нам предстояло жить. Во всей деревне ни одного дерева – лишь огороды и дома. Нас сначала подселили в небольшую деревенскую избу. Она была переполнена людьми. Хозяйка топила печь так, что руку обожжешь, но тепло моментально выветривалось – стены не были утеплены. Хозяйка и трое ее детей спали в тепле на печке. Нам на троих отвели одну кровать. Утром мы просыпались и отдирали от скамейки примерзшие к ней, покрытые инеем волосы. Потом мне нашли местечко на скамейке возле чугунной печурки, вокруг которой сушили валенки; без подушки, без одеяла, без матраса. Из-за тесноты невозможно было повернуться. Один бок у меня мерз от холода, а другой обжигало идущим от печки жаром.

Мама похлопотала, и нас переселили в другой дом. Там уже жили одна эвакуированная женщина с ребенком и семья из Ленинграда (мать, бабушка и двое детей). Ленинградцы всей семьей занимали место на печке. Что дети, что взрослые были слишком высокого мнения о себе – поэтому мы с ними почти не общались. Мама подружилась с хозяйкой дома, помогала ей избу убрать, дров наколоть. Они вместе ходили в лес за дровами. А мы с Вовой подружились с хозяйской дочкой Дуней. Возвращаясь из леса, мама приносила нам веточки с замерзшими ягодами шиповника, и мы сосали их как конфеты. Хозяйка пекла пшенные блины и давала нам с Вовой по одному, а мы, всегда голодные, ждали это угощение как самое желанное лакомство. Ходили в лес за шиповником и мы с Дуней, проваливаясь по грудь в сугробы. Перед лесом протекал ручей, и на его берегу стоял чум, в котором жили башкиры. Над чумом всегда вился дым, а вокруг бегали собаки. Было жутко интересно подойти, посмотреть, как там они живут, познакомиться с хозяевами, но мы боялись собак.

Куда-то уехала одна из родственниц хозяйки, и Дуне поручили растопить в ее доме печь. Пошли вместе в чужой дом – она и я. Вся комната, где стояла печь, была завешана соломой, ею и надо было топить. Берешь пук соломы, суешь в огонь, а он – пшик, и весь уже сгорел. Только успевали совать, а вот как дом не сожгли, одному Богу известно.

У хозяйки была баня. Натопили, пошли мыться – я, Вова и мама, и страшно угорели. Мама нас с Вовой еле одела, голая выскочила на мороз, показала, куда идти к дому, глотнула несколько раз свежего воздуха и побежала назад в баню одеваться сама.

Уфа

В деревне мы жили недолго. В феврале нам сказали, что можем ехать в Уфу к папе. Приехали в темноте на станцию Черниковская17. Мама за пачку махорки договорилась с шофером одного из начальников, чтобы тот на легковой машине отвез нас по данному нам адресу. Узлы (чемоданов тогда у нас не было) запихали на заднее сиденье, сверху положили меня. Поехали, дорога неровная, с рытвинами да ухабами, и я беспрестанно стукалась головой о верх машины. Было очень больно, терпела. Ночь, ни огонька. Как только шофер ориентировался в лабиринтах улиц – по запахам, что ли? Приехали, выгрузились. Мама посадила нас с Вовой на узлы, а сама ушла в темноту. Где-то рядом грубый пьяный голос орет:

Всюду деньги, всюду деньги,

Всюду деньги, господа…

А без денег жизнь плохая —

Не годится никуда.

Страшно. Дрожим, жмемся с братишкой друг к другу. Запомнила эту песню на всю жизнь.

Наконец из ночи раздался мамин голос:

– Эля!

Рядом с мамой – папа. Увидел нас, подхватил на руки, закружил, потом поставил на землю, в обе руки набрал сразу по нескольку узлов, и мы пошли за ним к своему новому пристанищу.

Уфа. Сталинский район. Бараки на улице Лаврентия Берии (ныне улица Мира). 1941 год.

Дом был барачного типа, деревянный. В квартире две женщины-хозяйки, трое эвакуированных мужчин и мы четверо. У входа, как бы в прихожей, наша кровать. В комнату хозяев входить не разрешалось. Туалет на улице: загаженная внутри и снаружи по всему периметру избушка, огней нет.