Полная версия:

Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

Македонский период

355—336 гг. до н. э

355–346. Третья Священная война. Дельфийский амфиктионский совет объявил войну Фокиону Афинскому, осквернившему храм в Дельфах, и его союзникам Спарте и Ферам. Филипп предложил помощь совету и в ходе двухлетней (355–353) войны с фессалийцами, фокейцами и афинянами, закончившейся победой при Воло, захватил Фессалию. После чего он возвратился на север и приступил к завоеванию афинских колоний во Фракии и на полуострове Халкидика (352–346). Затем он выступил против Фокиды, разбил фокейцев и был избран председателем амфиктионского совета Дельфийского союза.

345–339. Объединение Филиппом северных завоеваний. Двигаясь на запад, Филипп подавил последние выступления против него в Эпире, Фессалии и Южной Иллирии (344–343). Затем, поднявшись вверх по Дунаю, покорил дикие племена этого района. И начал продвижение на восток во Фракию, вплоть до Черного моря. Но здесь его постигла неудача. Афины поддержали восстания в Перинфе и Византии, и Филипп не сумел взять эти укрепленные морские порты (339).

339–338. Четвертая Священная война. Выдающийся афинский оратор и политик Демосфен (351) побудил Афины и Фивы к войне против Филиппа и Дельфийского амфиктионского совета.

338. Битва при Херонее. Филипп во главе войска из 32 тыс. человек разгромил здесь афинско-фиванскую 50-тысячную армию, в которую входили лучшие наемники из других греческих государств. В этом сражении отличился сын Филиппа Александр. Потери греков составили ок. 20 тыс. человек, потери македонцев не подсчитаны, хотя тоже были большими. Теперь Филипп занял главенствующее положение в Греции.

337–336. Коринфский союз. Филипп созвал в Коринфе конгресс греческих государств, куда вошли все, кроме Спарты. На нем было принято решение о создании Коринфского союза. Филиппа провозгласили верховным командующим над всеми союзными греко-македонскими войсками. По предложению Филиппа конгресс объявил войну Персии. Военачальник Филиппа Парменион был послан во главе авангарда в Азию, чтобы произвести разведку боем (336).

336. Убийство Филиппа. По одной из версий, оно было организовано его женой Олимпиадой, матерью Александра. Однако историки утверждают, что Александр не был замешан в заговоре.

Македонская военная система

350—320 гг. до н. э

Филипп, придя к власти, полностью реорганизовал македонскую армию (359). В результате она стала самой лучшей в мире, соединив дисциплину и выучку наемников с преданностью греческих солдат. Впервые в истории была создана концепция координированных тактических действий объединенных родов войск. Четкая организация, выдержка, хорошая подготовка, сплотив войско, в результате образовали военную машину, которая под командованием Филиппа (а впоследствии Александра) успешно действовала против любой армии того времени. Она могла бы соперничать и со всякой армией, созданной на протяжении последующих восемнадцати веков.

Ядром армии была пехота. Македонская фаланга была основана на греческой модели, но достигала в глубину 16 человек, вместо 8 или 12, и стояли в ней воины не плечом к плечу, а на некотором расстоянии друг от друга. Гоплиты подразделялись на пезетеров и гипаспистов. Многочисленные пезетеры были вооружены сариссами (копьями) длиной до 4 м (применялась и более тяжелая и длинная сарисса)[6]. Каждый воин нес перекинутый через плечо щит, такой большой, что, встав на колени, можно было за ним укрыться, и короткий меч. На нем были шлем, нагрудник и поножи. Сариссу держали в 90—180 см от тупого конца, так что наконечники копий первых четырех или пяти рядов в бою выступали перед фронтом фаланги. Пезетеры много тренировались и поэтому, вопреки тяжелому вооружению, могли передвигаться довольно быстро и выполнять самые различные маневры.

Гипасписты, элитные силы пехоты, были приспособлены к любому повороту в битве. Они отличались от пезетеров более коротким копьем и легким защитным вооружением и были гораздо подвижнее. Александр применял в сражении косое построение, эшелонирование назад от правофлангового кавалерийского острия, поэтому гипасписты располагались на правом фланге фаланги, осуществляя связь между кавалерией и пезетерами.

Филипп считал такое формирование тяжелой пехоты необходимым для маневра, при котором основной удар наносила кавалерия, а фаланга, атакуя на бегу, обрушивала всю свою мощь на противника, который не успевал опомниться от натиска конницы.

Македонский всадник

Филипп и Александр стремились избрать для сражения наиболее ровное поле, однако фаланга могла действовать и на пересеченной местности.

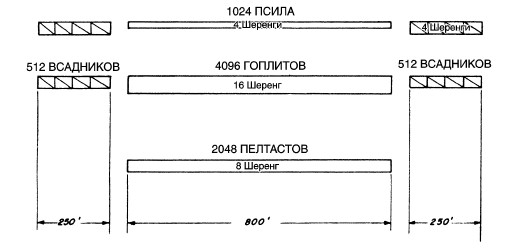

Чтобы защитить фланги и тыл фаланги, Филипп и Александр ввели в действие легкую пехоту, пелтастов. Вооруженные луками, пращами или дротиками, они прикрывали наступление фаланги и отступали на фланги или в тыл перед началом рукопашной схватки. В тылу находились сопровождающие армию люди, так называемые псилы, которые стерегли лагерь и обозы, а также выполняли функции фуражиров и разведчиков.

Организация гоплитов при Филиппе и Александре основывалась на деках (шеренгах) по 16 воинов. Четыре шеренги составляли тетрарху из 64 человек, а четыре тетрархи синтагму из 256 человек. Самое большое формирование составляло таксис из 1500 воинов и содержало 6 синтагм. Всего в македонской армии было 12 таксисов. В азиатском походе Александра участвовало 8 таксисов, 4 он оставил в Македонии. Преемники таксисов, как воинских формирований, включали по 4 синтагмы, насчитывая около 1 тыс. человек, вместо таксисов в 1500 воинов. Эти воинские подразделения стали называться хилиархиями[7].

Македонская подвижная фаланга формировалась из частей, принадлежащих к разным родам войск. Она включала: тяжеловооруженную пехоту (гипаспистов и пезетеров), 2048 пелтастов, 1024 псила и кавалерийский полк (эпигиппархию) из 1024 всадников – всего 8192 человека. Большая фаланга имела численность ок. 32 тыс. воинов.

Македонский воин с длинным копьем

Македонская фаланга

Главной ударной силой армии была кавалерия, хорошо экипированная и обученная. Ее элитой были македонские аристократы, составляющую «конницу товарищей», так как Филипп и Александр вели их в бой лично. Следующей категорией всадников были наемные фессалийцы. Они обычно занимали позицию справа от пехотной фаланги. Оружием тяжелой кавалерии была легкая пика трехметровой длины. Ее можно было и метать, и пользоваться ею как копьем. Кроме того, кавалеристы хорошо владели короткими мечами. Их защитное вооружение – нагрудники, щит, шлемы и поножи. Наголовники и нагрудники прикрывали и лошадей. Легкая кавалерия в составе македонского войска была вооружена дротиками, копьями и луками, кроме шлема воины ничего не носили. В их обязанности входили прикрытие, разведка и защита флангов. Существовали и такие типы кавалерии, как конные копейщики, а также воины, которые могли сражаться как верхом, так и в пешем строю. Всадники сидели на подстилке, чепраке или вообще не имели седел. Уздечка и оголовье были близки к современным. Проводились постоянные учения и тренировки фаланги.

Македонская армия впервые применила некий прототип артиллерии: Филипп ввел в обиход легкие катапульты и баллисты, хотя вряд ли применял их в полевых условиях. Александр же использовал их в битвах. Основные детали орудий можно было перевозить на вьючных лошадях или мулах, а иногда орудия везли и в собранном виде на телегах. Филипп и Александр ввели несколько новшеств в осадную войну, отчего успешнее действовали против крепостей, чем их греческие предшественники. Инженерные подразделения наводили мосты и переправы через реки, причем основное оборудование для этого перевозилось во вьюках или на телегах, деревянные части изготовлялись на месте.

Усовершенствовал Филипп и штабную организацию. Детали ее неясны, но отличалась она тщательной продуманностью. Команды подавались голосом, трубой и движением копья. Дальнюю связь обеспечивали дымовые сигналы. У Александра для связи во время боя имелось семь адъютантов, а также пажи. Программы обучения командного состава были сопоставимы с учебой в современных академиях.

Армию сопровождали хирурги, существовало даже нечто подобное полевым госпиталям.

Таким образом, Филипп передал Александру Великому прекрасно организованную и обученную армию.

Походы александра

336—323 гг. до н. э

336–323. Царствование Александра III. Александр родился в конце июля 356 г. в столице Македонии – Пелле.

В отрочестве он, помимо военного дела и верховой езды, изучал музыку, математику и греческую литературу. Он всегда сравнивал себя с Ахиллом, от которого по матери, властолюбивой Олимпиаде, вел свой род.

Наставником 13-летнего подростка был Аристотель. Помимо этики и философии, он преподавал Александру и науку о государстве.

Македония была полна знатных семейств, стремившихся контролировать Филиппа II, а после его смерти Греция решила отвоевать себе свободу. Многим грекам показалось, что вступление на престол этого юноши представляет удобный случай сбросить македонское владычество. Но Александр со своей армией быстро двинулся в Грецию, ликвидировав всякое сопротивление. В преддверии операции против Персии он был избран главой Коринфского союза вместо отца (336).

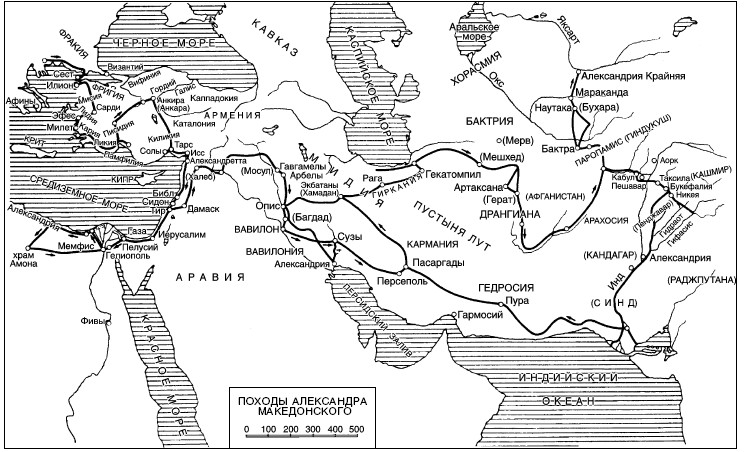

335. Борьба с оппозицией. Переправившись через реку Дунай, Александр сурово расправился с непокорными. Повернув на запад, Александр подавляет восстание варваров. Он получает известие о мятеже в Фивах и Афинах и узнает о том, что почти вся Греция бурлит. Войско Александра быстрым маршем (за 13 дней) дошло из Фракии до Фив, и, несмотря на мужественное сопротивление лучшей в Греции армии, город был взят. Все жители Фив, за исключением жрецов и сторонников македонцев, были проданы в рабство, а сам город стерт с лица земли. Видимо, как дань уважения к греческой литературе царь оставил среди чистого поля лишь дом поэта Пиндара.

334. Вторжение в Персию. Обеспечив безопасность в Греции, Александр во главе 30 тыс. пехоты и 5 тыс. кавалерии перешел через Геллеспонт в Азию, оставив своего военачальника Антипатра с 10-тысячной армией удерживать Македонию и Грецию. Причиной этой войны явилось в первую очередь стремление ликвидировать персидское влияние в Средиземноморском регионе и Малой Азии и обеспечить Македонии мировое военное господство.

334. Битва на реке Граник. В Западной Малой Азии Александр встретил персидское войско, достигавшее 40 тыс. человек. Он перешел реку Граник и в короткой битве одержал победу. Были освобождены греческие города, покорена западная часть Малой Азии, завоеваны Сарды. Александр встречал лишь слабое сопротивление, за исключением Милета, который был взят только после осады.

334. Стратегия Александра. Александр принимает основной стратегический план всей последующей персидской кампании. Линия коммуникаций, связывающая его экспедиционный корпус, проходила по суше, но пересекала Геллеспонт. Однако в Эгейском море и на востоке Средиземноморья доминировал персидский флот, что могло похоронить весь план. Преже чем покорить Персию, необходимо было уничтожить морской флот персов. Мощного флота у Александра не было, и он должен был занять все Средиземноморское побережье, что должно было привести к сдаче персидского флота. Тогда можно было вести наступление в глубь Персии.

334–333. Александр завоевывает прибрежные районы Малой Азии. Он встретил сопротивление только в Галикарнасе, захватив его после тяжелой осады. Далее он продолжал занимать все персидские крепости, включая главный город Фригии Гордион (отсюда легенда о том, как Александр разрубил мечом «гордиев узел»).

333, октябрь. Встреча с персидской армией. Дарий III поспешил зайти в тыл Александру, заняв со своим войском в 100 тыс. человек позиции на киликийском побережье около города Исса. Александр с 30-тысячной армией двинулся ему навстречу.

333. Битва при Иссе. Персы стояли на узкой прибрежной равнине к северу от реки Пинар. Из-за огромной разницы в численности войск Александр решил применить тактику Эпаминонда при Левктрах. С кавалерией и гипаспистами он решил атаковать левое крыло персидской армии, расположив остальное войско сзади. От персидской кавалерии левый фланг фаланги охраняли кавалеристы-фессалийцы. Александр отогнал сильные персидские части прикрытия к подножию холмов у реки Пинар, а затем повел кавалерию в атаку. В момент переправы через реку персидский центр контратаковал их, и главные эшелоны войска оказались в опасности. Однако натиск кавалерии уже разбил левое крыло персов, и Александр повернул на запад, ведя гипаспистов на открывшийся центр вражеской армии. Македонский центр оправился и возобновил атаку. Персидская кавалерия попыталась переправиться через Пинар, но была отбита левым крылом фаланги и фессалийцами. Увидев, что его центр рухнул, Дарий бежал с поля боя. Персидское войско потеряло более 50 тыс. человек, македоняне не досчитались 450 человек. В плен была захвачена семья Дария: его жена, дети и мать. Александр не стал преследовать врага, стремясь лишь обеспечить безопасность морского побережья.

332, январь – август. Осада города Тира. Тир (или Сур), крупнейший финикийский морской порт, был расположен на острове примерно в километре от материка. Это была главная база персидского флота, и с захватом ее должен был осуществиться план Александра. Он приказал соорудить от материка к острову мол 60-метровой ширины. Тир сопротивлялся яростно. Осажденные всячески препятствовали постройке дамбы и, применяя брандеры, сожгли часть конструкций мола и осадные башни. Тогда Александр собрал морские силы из других городов и, выиграв морской бой, запер корабли Тира в их гаванях. В конце концов мол приблизился к стенам города. Был проделан пролом, и город взят штурмом. С пленными Александр обошелся очень жестоко, разрушил город и большинство жителей обратил в рабство.

332. Дарий предлагает мир. Он предложил Александру 10 тыс. золотых талантов (ок. 300 млн долларов), уступить всю Персидскую империю западнее Евфрата и отдать в жены дочь. Александр отказался, заявив, что намеревается занять всю Персию, а на дочери Дария может жениться и без согласия отца.

332, сентябрь – ноябрь. Осада Газы. Александр послал войска занять остальную часть Сирии и Палестину. Сопротивление оказала лишь Газа, тогда Александр пришел туда и осадил город. Для этого он возвел огромный земляной холм, высотой в 75 м и 400 м в окружности, на котором установил катапульты и баллисты. После двух месяцев осады город был взят штурмом и разграблен.

332, декабрь —331, март. Оккупация Египта. Александру удалось оккупировать Египет без особого сопротивления. Он установил твердый контроль над военными гарнизонами в главных городах. В Египте он основал Александрию, один из многих городов под своим именем. Александр совершил путешествие к храму Зевса-Амона (300 км западнее Мемфиса), чтобы быть признанным местными жрецами в качестве сына Зевса.

332–331. Восстание Спарты. Агис II, спартанский царь, при поддержке Персии поднял восстание против Македонии. К нему присоединилось большинство южных греческих государств. Они осадили главный город Аркадского союза – Мегалополь. Антипатр, двинувшись на юг, разбил мятежников (331) и послал Александру в Египет значительные кавалерийские подкрепления.

331, апрель – сентябрь. Марш к Гавгамелам. Узнав, что Дарий собирает в Месопотамии большое войско, Александр направился в Тир и оттуда повернул на восток, форсировав Тигр и Евфрат. 200 тыс. персидского войска ожидали его на равнине у селения Гавгамелы в 110 км к западу от Арбелы. У Александра было 47 тыс. воинов. Он остановился в 11 км от персидского лагеря, чтобы дать своим войскам отдохнуть. Дарий опять запросил мира, предложив 50 тыс. золотых талантов (ок. 900 млн долларов) и опять же руку дочери. Но предложение было отвергнуто.

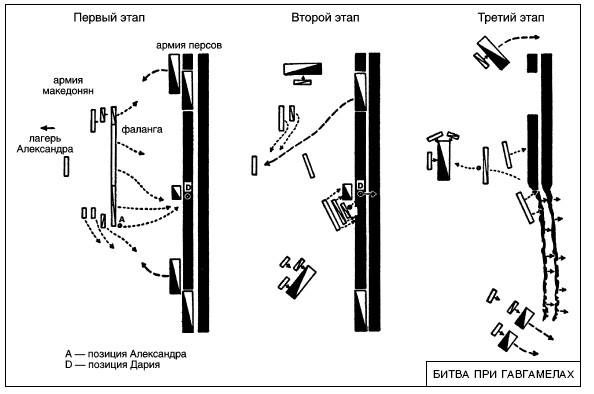

Битва при Гавгамелах (Арбелах)

1 октября 331 г. до н. э

Лучшая пехота Дария была уничтожена при Иссе, и он рассчитывал в основном на кавалерию, колесницы и боевых слонов. Персидское войско выстроилось в две глубокие линии с кавалерией на флангах, в центре располагались греческие наемники и конная царская гвардия. Перед фронтом позицию заняли слоны. Ночная атака не состоялась, войска Дария оставались на позициях. Александр начал наступление эшелонами. Кавалерия готовилась нанести сокрушительный удар справа. За ней шли гипасписты. На левом фланге греческой и фессалийской конницей командовал Парменион. Позади каждого фланга македонской линии двигались колонны легкой пехоты и кавалерии. Позади центра, прикрывая лагерь, располагалась фаланга фессалийской пехоты. Македонское наступление сдвинулось на свою правую сторону, персидское же постаралось сдвинуться на левую сторону, создав несколько разрывов в своей линии. Александр повел кавалерию в атаку. Персидские крылья двинулись для окружения македонских флангов, но были отражены резервными колоннами Александра. Заметив разрывы в персидской линии, Александр направил туда свою атаку и прорвал строй противника. Дарий бежал. Среди персидских воинов началась паника. Однако левый фланг Александра, в свою очередь, отступил, будучи атакован силами персидской кавалерии. Бросок Александра в тыл атакующих устранил угрозу. Сражение закончилось, и Александр бросил свою армию в преследование отступающего противника. Македоняне потеряли убитыми 500 человек (возможно, 3 тыс. ранеными). Персидские потери неизвестны, но насчитывали, видимо, не менее 50 тыс. убитых.

331, октябрь —330, июль. Преследование персидского войска. В ходе преследования Александр занял Вавилон, сдавшийся без боя. Подавив в пути горные племена, Александр разрушил древнюю столицу Персии Персеполь (в качестве возмездия за сожженные в 480 г. Афины). Затем повернул на север к столице Мидии Экбатане, где скрывался Дарий. Услышав о приближении македонского войска, Дарий бежал на восток. Александр с 500 всадниками за 11 дней прошел 650 км и догнал бегущих персов. Персидская знать во главе с бактрийским сатрапом Бессом, командовавшим при Гавгамелах конницей, убила Дария и разбежалась. Александр стал неоспоримым правителем Персидской империи.

329. Окончательное покорение Центральной Азии. Через Парфию и Бактрию Александр отправился на восток. Захватив и казнив Бесса, он повернул на север и, форсировав реку Оке, вторгся в Согдиану (Узбекистан) и занял ее столицу Мараканду. На берегу реки Яксарт он основал город Александрию Крайнюю. По пути он выдержал ряд сражений со скифскими племенами и в двух из них был ранен. Блестящей операцией считается его переправа через Яксарт с помощью сшитых из палаточного полотна мешков, для придания плавучести набитых сеном. Скифские лучники были отогнаны огнем метательных орудий, прикрывавших переправу. Разгромив скифов, Александр вернулся в Согдиану, восставшую под руководством бывшего сатрапа Спитамена.

328–327. Поход в Индию. Александр подчинил Согдиану. Спитамен был убит своими приспешниками. Александр женился на Роксане, дочери Оксиарата, согдийского вождя, ранее сражавшегося против него. Теперь он стал вице-королем Македонии. Побуждаемый царем Таксилы (или Такшашилы), рассчитывающим на помощь Александра в борьбе с монархом Пенджаба Пором, Александр направился в поход в Индию. Пройдя через перевалы севернее долины Кабула, он вышел к долине реки Инд (327). В Индии Александр был встречен с почетом таксильским царем.

326, март – май. Поход к Гидаспу. Александр отправился далее на восток, но не смог переправить 25-тысячную армию через разлившуюся реку. На другом берегу стояла армия Пора. Александр разбил лагерь и попытался убедить Пора, что он не будет переправляться через реку. Стараясь запугать индийцев, он предпринял серию ложных маневров. Индийцы, устав за этим наблюдать, потеряли бдительность.

326. Битва при Гидаспе. Александр быстро разведал место для переправы в 26 км от лагеря. С половиной армией он совершил марш-бросок к этому месту и к рассвету переправил свои войска на лодках. Застигнутый врасплох, Пор едва успел выставить войско около лагеря, выведя вперед 100 слонов. Александр вышел навстречу с 6 тыс. кавалерии и 5 тыс. пехоты. Половину кавалерии под командованием Кены он отправил в обход правого фланга противника, а остаток армии выстроил у реки, загнув фронт так, чтобы помешать Пору окружить его открытый фланг. Легкая пехота двинулась на слонов с фронта. Взбешенные животные кинулись сквозь свои же собственные порядки. Как только правое крыло противника начало наступать, чтобы окружить открытый фланг македонян, с тыла на него обрушился отряд Кены, способствуя всеобщей сумятице. Кавалерия Александра начала атаку вдоль берега, а малая фаланга ударила по левому крылу индийцев. Потери с обеих сторон были велики, но в конце концов войско Пора обратилось в бегство. Тяжелораненый Пор был взят в плен.

326, июль. Мятеж. Александр продолжил путь в северную часть Центральной Индии и дошел до притока Инда реки Гифасис. Измученные македоняне отказались идти дальше. Александр уступил требованиям мятежников и повернул назад через пустынную Гедросию (Белуджистан).

326–324. Возвращение в Персию. Продвигаясь на юг, вниз по Инду, Александр встречал значительное сопротивление. В битве с маллийцами около города Мултан он был ранен. После выздоровления Александр направился к устью Инда. Здесь был построен флот, и под командованием Неарха он ушел на запад в Персидский залив. Часть армии под командованием Кратера Александр послал обратно в Персеполь. С остатком войска он совершил труднейший марш через горы и пустыни Гедросии. Тщательная подготовка этого марша – главный фактор успеха Александра.

324–323. Планируемое объединение Востока и Запада. Вернувшись в Персию и Месопотамию, Александр понял, что, пока он воевал, империя стала шаткой. Он восстановил порядок и начал планировать слияние лучших черт культуры Греции и Персии. Однако смерть прервала его начинания. Александр Македонский умер в Вавилоне от лихорадки (вероятно, малярии).

Диадохи – преемники Александра Македонского

323—200 гг. до н. э

Войны Диадохов

323—200 гг. до н. э

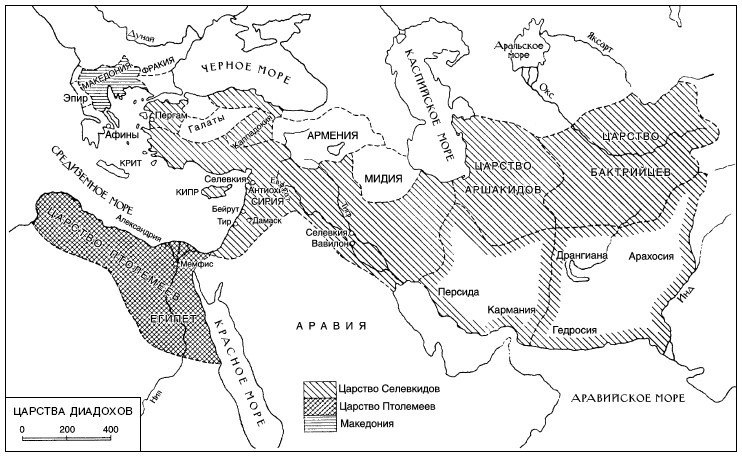

После смерти Александра Македонского его последователи (диадохи) разделили между собой завоеванные территории, благодаря чему возникли новые государственные образования.

Важнейшими из диадохов были:

Антипатр (3987—319) в Македонии и Греции;

Антигон (382–301) во Фригии, Ликин и Памфилии;

Птолемей (3677—283) в Египте;

Селевк (358–280) в Вавилонии и Сирии;

Лисимах (3617—281) в Понте и Фракии.

Это были люди, которых Александр приблизил и возвысил; всех их отличали жестокость и высокие дарования, ведь они прошли великолепную школу под руководством Александра. Но их нельзя назвать великими полководцами. Большей частью они действовали с помощью коварства, предательства и подкупа. Их армии состояли из наемников и всегда могли повернуть оружие против собственных вождей, если противник предлагал больше денег.

В результате борьбы диадохов за власть, продолжавшейся около 40 лет, развились эллинистические царства Селевкидов (Вавилония и Сирия), Птолемеев (Египет), Атталидов.

322. Ламийская война. Восставшие греческие полисы во главе с Афинами осадили Антипатра в крепости Ламия в Фессалии, но были разбиты Антипатром и Кратером в битве при Кранноне. В сражении при Аморгосе македонский флот разгромил афинский. Македонцы заняли Афины; вождь повстанцев Демосфен принял яд.

321–319. Гибель Пердикки, Кратера и Антипатра. Пердикка убит в 321 г. мятежниками, подкупленными Птолемеем; Кратер – в 320 г. Эвменом при вторжении в Каппадокию; Антипатр умер в 319 г.

317. Битва при Паратакене между Антигоном и Эвменом. На следующий год, после второго затяжного сражения Эвмен был убит своими людьми, подкупленными Антигоном.