Полная версия:

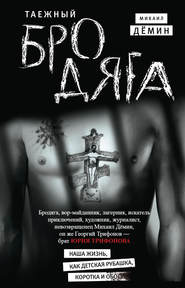

Таежный бродяга

Михаил Дёмин

Таежный бродяга

© «Центрполиграф», 2018

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018

* * *Часть первая. Вне закона

Глава 1. Воля

Зимой 1952 года окончился мой срок заключения. Я вышел из ворот лагеря на рассвете. Пересылка была расположена на краю Красноярска, вблизи железнодорожного полотна; в ранний этот час предместье выглядело пустынным и малолюдным, оно только еще пробуждалось. На фоне светлеющего неба плоско и четко чернели гребни крыш. Над трубами стлались ватные дымки, по ним шел белесый, ледяной отсвет зари, а внизу и вокруг – в подворотнях и палисадниках – еще гнездились тени. Плотными лиловыми глыбами лежал придорожный снег. Улицы окутывала зеленоватая стеклянная полумгла.

Наконец-то, после пятилетних арестантских мытарств, ступил я в новый, рассветный мир, хлебнул вольного ветра. Он был холоден, этот ветер. Он был хлесток и пронзителен. Он забивал дыхание и обжигал глотку, как спирт. Как девяностоградусный спирт.

– А не принять ли нам, братцы, по баночке? – сказал, словно бы сразу учуяв, угадав мое настроение, низкорослый мордастый парень с широкими скулами и бесстыдно задранными ноздрями (его, кстати, так и звали – Ноздря). – Глотнуть сейчас первачка, али водчонки – ах, хорошо бы! Надо же отметить, отпраздновать… Да и вообще студно. – И он, покосившись на меня, мигнул глазом. – Ась?

Я не один вышел из лагеря; вместе со мной освободились еще трое блатных. Это все была молодежь, зелень, «комса». Комса эта, однако, жила вполне профессионально и знала все, что ей полагается знать. И вот, будучи осведомленными о том, что я уже не прежний, что я недавно завязал, выбыл из закона и более не принадлежу к Бессмертному Племени Жулья, зная все это, они тем не менее доверчиво жались ко мне, взирали на меня с некоторым уважением. Как-никак я ведь оставался в их глазах личностью заслуженной, породистой. Уважение это усугублялось также и тем еще, что они – в данный момент – были нагружены моими вещами.

Вещей имелось много; все то добро, которое собрали для меня блатные на последней, прощальной сходке, оно с трудом уместилось в трех объемистых мешках. Один из них я сразу же, в воротах, дал тащить Ноздре, другой – его партнеру, конопатому и шустрому, как мышь, карманнику Гоге. Третий мешок я держал сам, но уже посматривал – как бы препоручить в другие руки и его… Мешки были набиты туго, под завязку. По идее, этого мне должно было с избытком хватить на первое время. Продавая барахло, я мог спокойно ехать в нужном направлении, мог пересечь без хлопот полстраны. По сравнению с тремя моими попутчиками я выглядел богачом! И теперь они, размечтавшись о выпивке, явно рассчитывали на меня – на это мое богатство.

– Что ж, драгоценные, – сказал я, – отпраздновать – это дело. Я не прочь. Но прежде надо отыскать барыгу. Где они вообще тут водятся? Или махнуть, что ли, прямо на толчок?

– Зачем? – сейчас же проговорил третий попутчик, по прозвищу Рашпиль – угрюмый, с темным изрытым лицом. – Зачем на толчок? Там еще пусто об эту пору.

Он стоял, сложив на животе руки, грея кисти в рукавах и приплясывая мерзлыми подошвами по мостовой.

– Да и вообще рискованно. С этими торбами нас с ходу заметут, иди опосля, доказывай… Кто поверит, что это барахло не краденое? Нет, надо по-другому. – И выпростав руку, Рашпиль махнул ею, указывая куда-то вдаль, в сторону полотна. – Айда на малину – вон она, за дорогой, на горке. Здесь недалеко. Я знаю, я ведь местный.

* * *Вот так и получилось, что я, едва выйдя на свободу, снова угодил в потайной воровской притон; провел там весь этот день и половину ночи. Барыга сыскался мгновенно. Два мешка были тотчас же опорожнены. (Третий я предусмотрительно уберег, запрятал под лавку, под ноги.) Вытряхнутые из мешков вещи были тщательно рассмотрены, рассортированы, оценены. И в результате я получил задаток. Теперь можно было предаться желанному разгулу. И я предался ему, забыв обо всем, ошалев от безудержного веселья.

Опять, как бывало, как встарь, окружали меня воспаленные лица, кривящиеся, хрипло горланящие рты. И вновь надрывалась, тренькала, ныла гитара – выводила щемящие, травящие душу лады:

По Сибири долго шлялсяКаторжанин молодой.Полюби ты меня, чалдонушка, Я налетчик золотой.А если ты меня полюбишь,Не побрезгуешь ты мной,То пойдем мы с тобой, чалдонка,По дорожке столбовой.Навалясь на стол, разбросав руки среди объедков и мокрого мусора, я раскачивался в такт гитарным ладам и щурился сквозь дым на чужие, мутные, медленно вращающиеся лица. И подпевал, тянул со всеми вместе:

Палки вырежем – длинны, тонки,От сибирских злых собак.И зачнем мы с тобой, чалдонка,По Сибири кочевать.Где достанем, где добудем,Где обманем простака,А где купца в лапти обуем —Все возьмем наверняка!Потом рядом со мною появилась девка, коренастая, с толстым пористым лицом, с потной – в мягких складках – топленой шеей. Наваливаясь на меня и жарко, смрадно дыша, она бормотала что-то, подмаргивала прельстительно. И опять я шумно требовал выпивку, трещал червонцами и ронял их на скатерть, в липкие росплески вина.

Среди ночи я вдруг очнулся. Ощущение было такое, словно кто-то окликнул меня по имени, негромко и явственно позвал… В комнате, однако, было тихо. Упившаяся малина давно уже и беспробудно спала. Сквозь щель меж занавесками просачивался томительный, призрачный свет уличного фонаря – окрашивал краешек обоев и струился по лицу посапывающей, навзничь лежащей девки.

Она была нага, дебела, жирна. Непомерные груди ее обмякли и разъехались, они простерлись по сторонам, как тюленьи ласты. Лицо ее запрокинулось, из-под жидких прядей волос видны были длинные хрящеватые уши. Я содрогнулся и поспешно отвел глаза – до того она показалась мне страшна…

Я потянулся к стулу, к лежавшей на нем одежде. Нашарил там папиросы и жадно, с наслаждением закурил. Табак успокоил меня, вернул ясность мысли. И, сидя на краю постели, кутаясь в дым, я на миг вернулся памятью к прошлому и затуманился, задумался, перебирая даты и вехи пройденного пути.

Грешный и путаный этот путь начался, в сущности, в 1937 году – в разгар ежовского террора. Именно тогда пошла под откос моя жизнь, распалась и рухнула вся семья. Мой дядя Валентин Андреевич Трифонов – старый революционер и крупный дипломат – был расстрелян. Его жену (тетю Женю) отправили в Карагандинские концлагеря, где она отбыла десять лет. Отец мой, Евгений Андреевич Трифонов (Бражнев), участник Гражданской войны, кадровый военный, полковник Генштаба и, одновременно, известный советский пролетарский писатель, в ту же пору был внезапно уволен из армии, лишен партбилета и какое-то время жил, ожидая ареста. Обычно аресты происходили ночью. И, зная это, по-солдатски, спокойно, готовясь к беде, отец, как правило, не спал ночами, расхаживал до зари по квартире, прислушивался к шагам на лестнице… Он не хотел, чтобы беда его застала врасплох! Продолжалось это несколько месяцев. Затем сердце его не выдержало – разорвалось. Произошло это летом 1937 года; тогда мне только что исполнилось одиннадцать лет. Похоронив отца, я перебрался в Москву, к матери, которая давно уже жила отдельно от нас. Однако московская моя жизнь не задалась, все в ней было худо. Мать жила с новым мужем – и дети от первого брака были для нее обузой… По сути дела, я оказался предоставленным сам себе. На меня никто не обращал внимания. Никто – за исключением, пожалуй, полицейских властей. А вот этого я как раз боялся больше всего. Я ведь имел уже некоторый опыт, был достаточно напуган режимом. И впервые попробовал вкус тюремной баланды в 1942 г., в шестнадцатилетнем возрасте. А затем – уже после войны – случилось так, что мне пришлось срочно бежать из Москвы, скрываться от властей, – жить тайно, без документов и без малейших шансов на возврат…

Выражаясь блатным языком, я «ушел сквозь землю», превратился в «человека без прошлого». Я стал бродягой, связался с уголовниками, вошел в воровскую кодлу. С течением времени я достиг там известного положения, приобрел авторитет. Авторитет этот во многом был сопряжен с моим творчеством – со стихами и песнями, блатные любили их, знали, заучивали наизусть.

За годы моих скитаний по лагерям (а я побывал на Колыме, на 503-й стройке, в Краслаге и в Норильске – в самых крупных арктических лагерях России) мне довелось постепенно сблизиться с политзаключенными; среди них было много людей высокообразованных, благородных, искренно и добро относящихся ко мне. Общение с ними сыграло определенную, весьма благую роль. Я поверил в поэтический свой дар, решил начать жить по-иному и дал зарок: посвятить себя, после освобождения, литературному творчеству… Сообщил я об этом уркам, еще будучи в заключении, на пересылке, за день до своего освобождения. Поступая так, я шел на риск; я ведь не знал, как отнесутся к этой новости уголовники! Вообще говоря, «завязать», отойти от кодлы, мог, по традиции, любой незапятнанный блатной… Однако старые воровские законы с течением времени ослабли, претерпели некоторые изменения. Нынешний уголовный мир был уже не прежним – монолитным, подчиненным единой вере. За последние годы в нем обозначились ереси, произошел раскол. Результатом этого раскола явилась знаменитая «сучья война»… Жесточайшая, яростная вражда между двумя группировками (раскольники стали именоваться «суками», а те, кто был верен традициям, кто придерживался канона, – получили прозвище «законники») постепенно приобрела невиданные масштабы и охватила все тюрьмы и лагеря страны, по существу – всю огромную нашу державу! В таких условиях отход от своих (я принадлежал к группе «законников») выглядел как предательство. Во всяком случае, именно так его можно было истолковать! И помнится, я долго – с беспокойством и тревогой – дожидался решения воровской сходки… Шпана шумела в бараке, а я (уже утративший все свои права и отныне лишенный доступа в общество) слонялся под окнами и нервничал, упрекая себя в легкомыслии, в неуместной наивности. В конце концов, я мог бы умолчать, скрыть свои намерения и обойтись, таким образом, без лишних хлопот! Мог бы, конечно. Но тогда вся последующая, вольная моя жизнь усложнилась бы до чрезвычайности. Воровская кодла не выпустила бы меня легко из рук. И развязаться с ней было бы тогда значительно сложнее… Так я терзался и маялся и не знал, каково же будет ее решение – чем закончится толковище? Оно закончилось весьма неожиданно.

В дверях барака появилась сухая, высокая фигура старого моего друга, ростовского взломщика по прозвищу Солома. Костлявое, длинное его лицо морщилось, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем, Солома сказал: «Взойди-ка, голубок, в помещение». И когда я взошел – он небрежно мотнул головой, указывая в угол: «Вот, смотри. Это для тебя!» В углу пестрой грудою были навалены всевозможные вещи – костюмы, сапоги, свитера, плащи. Я спросил растерянно: «Это что? Зачем?» – «А затем, что ты теперь – не блатной, – пояснил Солома. – Ты же сам говорил о том, что это первый твой шаг на свободу – и ты начинаешь новую жизнь… Так вот – начинай! И пусть этот твой шаг будет спокойным». – «Но куда мне столько?» – пробормотал я, озирая сваленные в углу тряпки. Небрежно поведя рукою, Солома сказал: «Не захочешь носить – продашь… Главное, чтобы ты не шкодил по дороге, не засекался по пустякам. Попадаться теперь тебе нельзя. Играй чисто, малыш, играй чисто!» И что-то, очевидно, заметив в моем лице, добавил строго: «Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила…» – «Что же она, конкретно, решила?» – поспешно спросил я. И друг мой ответил: «Она решила – быть тебе поэтом!»

Это все я припомнил, очнувшись среди ночи в воровском притоне и озирая в смятении дымную, прокуренную комнату, обшарпанные – в ржавых разводьях – стены, и нечистую, смятую постель, и лицо лежавшей рядом, посапывающей девки.

Кто она? – мутно подумал я, преодолевая похмельный морок, морщась от саднящей боли в виске, как ее звать? Ах, черт возьми, что же это творится? Что я вообще делаю? Я ведь изменяю себе. И не только самому себе – но и Соломе, и всем старым друзьям моим, всей кодле. Кодла поверила в меня, выпустила из когтей… Выпустила – а я сам сейчас лезу обратно. Нет, надо уходить отсюда, спасаться, пока не поздно!

Я слез с постели. Медленно, кряхтя, натянул брюки и пиджак, принялся было разыскивать сапоги – заглянул под стол и задел невзначай стоявшие там пустые бутылки. Они рухнули, дребезжа, покатились со звоном. И тотчас же девка затихла в постели. Заворочалась, всхрапнула смачно. И села, потягиваясь.

– Ты чего это? – спросила она сырым, качающимся голосом. – Куда?

– По делу, – сказал я мрачно.

– Так пошто одеваться-то? Вот чудной! Это ж тут, в коридорчике. Как выйдешь – аккурат за углом.

– Да нет, – поморщился я, – мне в город надо, понимаешь? Срочно надо! А ты – спи.

Но малина уже пробудилась. Скрипнула дверь.

Шлепая босыми ногами, вошел в комнату грузный человек в белье; это был хозяин притона, тот самый барыга, что давеча скупил у меня тряпки. Зевая и почесываясь, он пробасил:

– Отчаливаешь, значит?

– Как видишь, – пробормотал я, натягивая сапог.

– На всю ночь?

– Да.

– Ну, как хошь. Ты город-то хоть знаешь?

– Это не важно. Разберусь. – Я шагнул к вешалке, сдернул с гвоздя полушубок. – Но учти, я завтра загляну – за расчетом. Готовь гроши!

– К завтраму я навряд обернусь. – Он насупился, скребя ногтями волосатую грудь. – Ты бы подождал денька три, а?

– Нет, батя, – усмехнулся я, – не могу. Ждать да догонять – сам знаешь – последнее дело!

Я вышел на улицу – и окунулся в мерцающую светлую темень. Голубое сияние снегов окружило меня, ледяные созвездия расточились над головою. Колючими мурашками пополз за воротник предзоревой морозец. И сразу прозябнув и протрезвев, я заколебался, пожалел о содеянном. На мгновение мелькнула юркая мысль: а не вернуться ли назад, в тепло? Куда мне сейчас идти и что мне делать – одному, в чужом этом, сонном городе? Но тут же я сказал себе: нет, нельзя! Назад уже нет возврата! Я сам выбрал себе такую участь и надо теперь идти до конца.

И, запахнув полушубок, упрятав лицо в воротник, я двинулся туда, где маячили вдалеке радужные станционные огоньки.

Было тихо в ночи, лишь звонко похрустывал под подошвами снег, да кое-где, за оградами, бесились, заслышав мои шаги, свирепые цепные псы. «Палки вырежем длинны, тонки, – выплыла вдруг в памяти песня, – от сибирских злых собак».

Ах, какой томительной и долгой была эта первая моя ночь на свободе! Она запомнилась мне навек. Я промерз в эту ночь до костей, я онемел от стужи и тоски. Отрешась от подземного, потайного мира (и не освоившись еще с новой средой), я растерялся, почувствовал себя как в пустыне. Угрюмо и немотно вздымались вокруг очертания зданий, тянулись улицы, до краев налитые тьмой. И в этой тьме брел я, маленький, до ужаса одинокий… Никто не ждал меня в новом этом мире, никому я здесь не был нужен. Я мог бы подохнуть под любым забором, в снегу, и только псы – цепные косматые псы – отпели бы мою кончину. Тягучий их вой и хриплая многоголосица преследовали меня, провожая от двора к двору, от перекрестка к перекрестку.

Единственным ориентиром в этой пустыне служили мне станционные фонари. Они притягивали меня так же, как огонь в ночи притягивает мошкару. И точно так же, как мошкара, – когда она мечется, обжегшись, – я затрепетал и забеспокоился, приблизившись к свету, ступив в его полосу.

У дверей вокзала неспешно, вперевалочку расхаживал милиционер. А попадаться ему на глаза мне сейчас нельзя было. Нельзя ни в каком случае!

Дело в том, что свобода, которую я добыл с таким трудом, была свободой не полной, весьма относительной… Конотопский железнодорожный трибунал в свое время приговорил меня к шести годам лагерей с последующей трехлетней ссылкой. Выражаясь языком арестантов, я получил тогда «шесть в зубы и три – по рогам». Лагерный срок я кончил, разменял, причем разменял на год раньше, чем было положено; за время, проведенное мною на 503-й стройке (на знаменитой Енисейской «мертвой дороге»), незаметно набежали зачеты. В условиях полярных лагерей они были неплохими; рабочий день здесь засчитывался – за три… В общем-то, на этой стройке – так же, впрочем, как и всюду, – я не вкалывал по-настоящему, был занят иными делами (участвовал в междоусобице, жил, как на войне), но все же я числился в рабочей бригаде, и если не выходил на работу, оставался в зоне – то всегда под предлогом болезни… Лагерный врач, Константин Левицкий, неизменно покрывал меня, выгораживал всюду. Он как раз и был одним из тех «политических», с кем я сошелся, сблизился постепенно, и чье влияние привело в конце концов к тому, что я решился начать иную, новую жизнь. Левицкому я вообще был многим обязан; он не только помогал мне, как врач и администратор, но также интересовался моим творчеством, подолгу и охотно беседовал со мной о литературе и незадолго до моего освобождения ухитрился – с помощью каких-то вольных своих друзей – переправить тетрадку с моими стихами в Красноярское отделение Союза писателей. Теперь прямой моей целью было попасть в этот Союз и увидеться с тамошними писателями…

Цель, как видите, была ясная. Однако на пути к ней имелась грозная преграда – милиция! Решительно порвав с преступным миром, я по-прежнему боялся властей, избегал их. Ведь после лагеря я должен был сразу же отправиться в ссылку. По приговору суда я был лишен гражданских прав и мог теперь жить только там, где мне укажут, а вовсе не там, где хочу… Оформляя документы на освобождение, начальство избрало для меня Хакасию – таежную область на юге Красноярского края. Главный город Хакасии, Абакан, расположен был в пятистах километрах от Красноярска. Вот там-то мне и полагалось находиться! Нет, встречаться сейчас с постовым – да к тому же еще ночью, на глухой окраине, – было делом рискованным…

Итак, увидев постового у вокзальных дверей, я дрогнул, съежился и отпрянул… Слава богу, он меня не заметил; он как раз в этот момент прикуривал, поднеся к лицу темные, сложенные ковшиком ладони.

Потом я какое-то время таился в привокзальном скверике, мерз и маялся, дожидаясь момента, когда постовой отойдет. Случилось это не скоро. Ночь уже начала иссякать, восток подернулся белесой пепельной дымкой, и кое-где, в пристанционных зданиях, засветились окна, роняя на истоптанный снег неровные желтые квадраты.

«Хватай фортуну за вымя»Проникнув в помещение вокзала, я несколько минут стоял, прижавшись грудью к пыльной, пышущей жаром батарее центрального отопления.

Я широко распахнул полушубок, стараясь захватить, вобрать побольше тепла – раскинул руки, обнимая батарею, – и замер так, закаменел, с наслаждением чувствуя, как идет по телу сладостная истома. Затем я осмотрелся, отыскивая место, где можно было бы устроиться поудобнее.

Зал ожидания был переполнен, набит битком. Вокзал жил своей обычной бездомной, суетной жизнью. Кто-то спал, прикорнув средь мешков и корзин, кто-то закусывал, расстелив на лавке засаленную тряпицу. В углу четверо солдат (судя по всему, отпускники) – молодые, вихрастые, в распоясанных гимнастерках, в шинелях, небрежно брошенных на плечи, – шумно резались в карты. Играли в подкидного, но не на деньги, а в «носы». Проигравшему били картами по носу; он сидел, наморщась, запрокинув лицо, а остальные, сгрудясь вокруг, считали удары и сердито кричали, чтоб не ворочался. Рядом с солдатами помещалась баба в мохнатом платке; она деловито грызла подсолнухи, засевала пол трескучей шелухой. Поодаль еще одна, помоложе, кормила ребенка, выпростав грудь, подставляя ему коричневый сосок, а тот отворачивался и лопотал что-то, и хныкал пронзительно, и, глядя на все это, я понял, что здесь мне ни отдохнуть, ни выспаться не удастся. И, вздохнув, отправился в буфет.

Он уже открылся, по счастью; наконец-то я мог сесть, развалиться, вытянуть занемевшие ноги! Наверное, у меня был неважный вид, потому что официантка, подошедшая ко мне, спросила участливо:

– Вам плохо?

– Нет, – пробормотал я, пытаясь изобразить улыбку, с трудом шевеля занемевшим ртом, – просто устал. Вот похмелюсь – и все пройдет. Тащи-ка, милая, водочки графинчик! Ну и какую-нибудь закуску, только – не холодную… С пылу, с огня!

Потом, налив стакан до краев, я усмехнулся мысленно: «Ну, как эта новая жизнь? Не слишком скучна? – спросил я себя. – Не чересчур? Погоди, погоди, еще не то будет. Не заскучаешь. Нынешняя ночь – это лишь цветочки!» И, подняв в непослушных пальцах стакан, я медленно выпил все до капли и шумно перевел дыхание. И на миг смежил ресницы, прислушиваясь к ощущениям. Горячая судорога сотрясла меня, прошла по жилам, по костям; стало хорошо и вольготно. Вот теперь я согрелся по-настоящему! И сердце тоже словно бы оттаяло, стукнуло гулко и наполнилось хмельным веселым звоном.

Тогда я, открыв глаза, потянулся к шипящей яичнице. И увидел давешних знакомцев – Ноздрю и Гогу. Они откуда-то возникли незаметно и теперь стояли возле столика – поглядывали на меня, ухмыляясь.

– Ну ты даешь, – протяжно сказал Ноздря, – лихо тяпаешь, лихо!.. Только ты чего же один? Давай с нами, ась? – Он мигнул. – Не возражаешь?

– Садитесь, ребята. – Я широко повел рукой. – О чем речь? Прошу. Наливайте.

– Только учти, – сказал, опускаясь на стул, Гога, – у нас грошей не густо.

– Что ж так? – поинтересовался я лениво. – Фарту не было?

– Вот именно что – фарту, – пробормотал Ноздря.

Он бережно принял стакан. Сильно потянул в себя воздух сквозь зубы. Выпил, отдулся, помотал башкой.

– Фраер пошел какой-то неприятный, – добавил он, нюхая корочку. – Покуда мы срок тянули, народ вконец испортился… Нервный стал, дерзкий, недоверчивый. Как тут работать?

– Опять же, и рука отвыкла, – проговорил, насупясь, Гога. – Шутка сказать, пять лет на общих работах! Кайло да лопата – разве ж это подходящий инструмент? – И он тоже потянулся к графинчику. И потом, хлебнув, сказал: – Вот так вот и теряешь квалификацию… Обидно.

– А вы кто же по специальности? – спросил я. – Ширмачи, как я понимаю?

– Мойщики, – уточнил Гога. – На бану промышляем.

– Мойщики-банщики, – усмехнулся Ноздря. И легонько похлопал меня по плечу. – Ты же ведь сам, Чума, был майданником – нашу работу понимаешь…

Я понимал их работу! Я прошел когда-то в молодости добрую школу, познакомился со всеми воровскими профессиями и имел среди ширмачей немало друзей. Ширмачами обычно называются карманные воры, но это – общее, условное название. А сама эта профессия делится на различные жанры. И мойщики в данном перечне занимают особое место. Суть этой профессии заключается в том, что мойщик орудует не в магазинах и не в трамваях – как обычно, а на ночных вокзалах и в пригородных поездах. Поездные пассажиры – народ для карманника нелегкий. Деньги они прячут надежно, глубоко. Здесь зачастую приходится пользоваться бритвой – «мойкой». Отсюда и общее название – «мойщик». А сочетание этого названия со словом «бан» (что значит – вокзал) дает остроумное определение ремесла.

– Ты понимаешь, – утвердительно повторил Ноздря. – Я о тебе давно слышал. И вот же, ей-богу, досадно: ну зачем тебе было отказываться от надежного дела, от хорошего общества?

– Да как тебе сказать, – замялся я, – так с ходу не объяснишь. Ты считаешь это дело надежным?

Я хотел добавить еще и про «общество», но воздержался… На минуту воцарилось молчание. Гога усмехнулся, Ноздря зашуршал папиросой. Затем сказал, закурив и вытолкнув колечко синеватого дыма:

– Все, конечно, зависит от фортуны. Как она повернется, как глянет. И вообще, раз на раз не приходится… Сегодня я, к примеру, нищий… Но зато завтра – князь!

– Что ж, пожалуй, – кивнул я.

– А если, скажем, подопрет, понадобится, – любой барыга мне кредит откроет. Каждый кореш поделится. – Ноздря сощурился лукаво, щелкнул пальцем о графин. – Угостит, развеет горе… Разве не так?

– Ну, так, – сказал я. – И дальше?

– А дальше я тебя хочу спросить. Про твои шансы.

– Не знаю, – пожал я плечами, – пока никаких шансов нет. Но, думаю, появятся…

– На что ж ты рассчитываешь?

– Так ведь он же поэт, – вмешался в разговор Гога. И укоризненно посмотрел на товарища.

– Слышал, – сказал Ноздря. – Кодла так и приговорила: быть ему поэтом! Но что такое – поэт? Это ж так… для души… Не занятие, а забава. С этого, брат, не раскрутишься, не проживешь.

– Ну, не скажи, – возразил Гога. – В Новосибирске как-то раз ребятишки колупнули квартирку у одного поэта – богатый получился скачок! – Он выразительно чмокнул губами. – Бога-а-атый! Ребята рассказывали… Одних ковров унесли восемь штук. Три шубы на собольих пупках. Всякого товара импортного – не счесть. Урки поначалу думали, что это какой-нибудь фарцовщик. И только потом, на суде, узнали, кто он таков.

– Кто ж он таков? – спросил я быстро. – Как фамилия?