Полная версия:

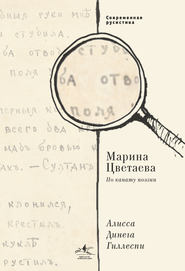

Марина Цветаева. По канату поэзии

В третьей главе я рассматриваю эпистолярные отношения Цветаевой с немецким поэтом Райнером Мария Рильке. Вначале в восприятии и письмах Цветаевой Рильке предстает своего рода старшим alter ego Пастернака, но со смертью от лейкемии несколько месяцев спустя, Рильке преображается в нечто иное и занимает свое место в поэтике Цветаевой как герой абсолютно нового мифа. Этот миф отличается от всех других, о которых идет речь в настоящем исследовании, тем, что он не имеет внешнего источника в какой бы то ни было литературной или мифологической традиции, но является самостоятельным творением Цветаевой, органично выросшим из ее поэтики. В определенном смысле этот миф включает в себя частичное возвращение к воображаемому миру поэмы «На Красном Коне», однако уже без всякой иллюзорной надежды на то, что поэтические фантазии хоть в малой степени могут соединиться с реальным, живым человеческим опытом. В этой покоряющей и тревожной аллегории, изображающей обретение вдохновения женщиной-поэтом, ушедший из жизни мужчина-возлюбленный самим событием своей смерти занимает место музы, музы-смерти, представляя область вечного – истинной родины настоящего поэта, за пределами всех человеческих разломов и различий. Это отождествление вдохновения женщины-поэта с поэтической, театрализованной смертью – естественное следствие исчезновения личного «я», ставшего результатом ее поэтического предприятия. В отличие от единения духа и тела с божественным «другим», единения, метафорически воплощенного в традиционной, мужской концепции вдохновения (имеется в виду триединство: поэт-мужчина – женщина-возлюбленная – божественная муза), поэзия Цветаевой становится метафорой переселения духа или души в потусторонний мир. На этом пути «смерть» переопределяется как «жизнь», и наоборот, а поэт более фундаментальным образом, чем когда-либо, отчуждается от категорий внепоэтической реальности – тех, что Цветаева стремилась отринуть.

Во всех предшествовавших вариантах цветаевского мифа об обретении вдохновения целостный, «холистический» опыт поэтического взлета обретается ценой лишь фрагментарного принятия тех опытов, которые дает реальная жизнь. Теоретически постулируя альтернативный мир, где тело – не более чем метафора страсти, а реальные поступки имеют исключительно символические следствия, Цветаева, сама того не желая, переступает основополагающие границы человеческой морали. Как в шекспировской трагедии: что посеешь, то и пожнешь. Еще недавно прямой вектор ее поэтического вдохновения сворачивается в порочный круг, из которого не будет выхода. В поздней лирике Цветаева осознает истинные последствия своих ранних попыток трансценденции через разделение в языке буквального и фигурального значений, духовных целей языка и его физических истоков. Краткие увлечения Цветаевой молодыми поэтами Николаем Гронским и Анатолием Штейгером, которым посвящена последняя глава моей книги, уже не являются попытками найти выход в некую подлинную мужскую инакость, но лишь свидетельствуют о ее полнейшей к этому неспособности. Вполне естественно, что центральный миф последних лет жизни Цветаевой – миф Страшного Суда. Героически не склоняя головы, трагически верная избранному пути до самого последнего горького конца, она берет на себя всю ответственность за последствия своих поэтических деяний в реальной жизни – и, ожидая воздаяния, продолжает отстаивать поэтическую правоту своих опасных слов и действий. Как показывает, надеюсь, настоящее исследование, однажды выбрав путь поэзии и определив, что предполагает для нее этот путь, Цветаева была крайне ограничена в выборе направления движения, – героическое «присвоение» ею собственной судьбы лишь подчеркивает трагическое достоинство ее облика.

Из всего сказанного можно понять, что важная цель настоящего исследования – показать, что Цветаева не просто закоренелый романтик, какой ее так часто изображают, но серьезный, последовательный и упорный мыслитель, – просто ее мышление определяется неконвенциональными, поэтическими правилами и логикой. Иными словами, тщательно проанализировав поэтические размышления Цветаевой над вопросами пола, я вскрываю лакуны в ее максимализме. Да, она романтик, но романтик не только по природе, но и по выбору – она осознает возможности, от которых отказывается, и, более того, видит и принимает последствия своего выбора жизненного пути.

Неоднократно отмечалось, что Цветаева – виртуозный поэт оппозиций: жизнь и смерть, тело и душа, человек и поэт, преходящее и вечное. Эти и множество других дихотомий, унаследованных от немецкого романтизма и русского символизма, формируют ее мировоззрение и определяют поэтический мир. Психологически и поэтически непростое диалектическое противопоставление любви и одиночества, лежащее в основании моего исследования, – еще одна из ряда ее оппозиций. Во взаимоотношениях с поэтами-современниками Цветаева стремится примирить единичность с взаимностью, поэтическое вдохновение с человеческой близостью. Постоянно ища собственную, легитимную музу, она одновременно вырабатывает поэтический голос и уникальную метафизику и, на более приземленном уровне, стремится обрести подлинную эмоциональную близость с другим человеческим существом. Эта диалектика одиночества и любви весьма вероятно лежит в основании всех остальных ее дихотомий, поскольку постоянно толкает Цветаеву к переоценке своей позиции как поэта в отношении человечества и Поэзии в целом, и, следовательно, составляет неиссякающий источник вдохновения для ее поэзии и диктует долг по отношению к ней.

Важно отметить, что проблема инакости, ключевая для настоящего исследования, – это не просто произвольно выбранный теоретический инструмент, но предмет, к которому время от времени возвращалась сама Цветаева. Пассаж из ее письма Константину Родзевичу (с которым у нее была короткая, но яркая связь, вылившаяся в две великие поэмы пражского периода, «Поэму горы» и «Поэму конца», 1924) иллюстрирует непреклонную ясность цветаевского самоанализа в этой области:

«Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство небо и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не – женщина – дух! Не жить – умереть. Вокзал» (6: 660).

В этом коротком отрывке сжато изложена вся логика моего исследования. Здесь и оппозиции сексуальности и духовности, жизни и поэзии, земли и неба, вытекающие из невозможного пола Цветаевой («не – женщина – дух!»); ее неспособность проникнуть в какое бы то ни было субъективное бытие, отличное от ее собственного; и, как следствие, неспособность любить по-настоящему – в конечном счете, вообще жить. Цветаевой удается удерживать хотя бы подобие равновесия в этом мире – и этот подвиг возможен лишь с помощью поэтического языка и гибких мифологических архетипов, из которых этот язык исходит[53].

Акробатическая метафора Цветаевой, с которой я начала эту вводную главу и которая лежит в основе заглавия этой книги, прекрасно схватывает глубинную двойственность ее жизни и сочинений. Та резкость, с какой она бросает вызов стихиям, силам природы и самой судьбе, придает до странности театральный или даже сатирический оттенок событиям, которые иначе относились бы исключительно к сфере высокой трагедии. Посредством этой отчаянной уловки Цветаевой удается создать впечатление, будто ей удается вернуть значительную часть свободы от тех непреложных границ конкретной реальности, в которую она заключена фактом своего рождения, и тем самым сформировать себя как подлинно великого поэта, свободного от бремени пола, истории, беды или любых иных враждебных сил, какие встретятся на пути. Конечно, она на самом деле никогда полностью не освобождается от этого бремени и, и ее величие как поэта отчасти связано как раз с тем, как она отвечает на вызовы этих самых сил; ее легкий танец над бездной – это трюк поэтического обмана, выполненный с большим умением и драматическим мастерством. Ставки в этом обмане высоки – как и цена, которую она платит – и этот тревожащий аспект поэтической игры Цветаевой иногда окрашивает критическое восприятие ее творчества.

Однако от внимания исследователей по большей части ускользает та беспечная веселость, с какой Цветаева включается в опасную игру жизни, хотя эта веселость также составляет важный элемент ее поэтики. В стихотворении «Дикая воля» поэт едва может сдержать смех, даже когда молит ураган разорвать ее на части; во втором эпиграфе к настоящему введению она также сближает смех и неминуемую смерть: «Помню сухой и жуткий / Смех – из последних жил!». Аналогичным образом в стихотворении, описывающем жуткую встречу живого мужчины и мертвой девушки, она настаивает на реакции смеха, а не страха или жалости, которых было бы естественно ожидать, весело провозглашая: «Я слишком сама любила / Смеяться, когда нельзя!» («Идешь, на меня похожий…», 1: 177). Часто своей блестящей поэтической неортодоксальности Цветаева достигает с помощью лукавого девчоночьего хохота – не больше, но и не меньше. Именно эта нарушающая правила «игривость» – следствие «неподходящего» пола – позволяет ей преодолевать самые непроницаемые границы человеческих эмоций и опыта, одновременно позорясь и освобождаясь[54].

Сильная мифологическая ориентированность Цветаевой – один из источников театральности ее текстов; другой – символистское кредо «жизнетворчества», которое она никогда прямо не упоминает, но явно исповедует. Она распределяет для себя и для тех, кто ее окружает, роли мифологических героев и героинь и пытается прописать эти роли таким образом, чтобы сохранить их исходную целостность и при этом выявить – новым контекстом, в котором играются эти роли, – современные, индивидуальные и неповторимые оттенки. В большинстве случаев различные роли, которые распределяет Цветаева, в сущности, представляют собой проекции конкурирующих и конфликтующих аспектов ее собственного «я» – женского и мужского, смертного и бессмертного, человеческого и поэтического, и т. д.[55] В конечном счете, цель ее творческого труда – создать поэтическое целое, в котором сойдутся несочетаемые фрагменты ее субъективного бытия, служа высшим интересам художественной формы. Неуместный смех необходим именно для достижения этой дерзкой цели. Однако при всем своем иконоборчестве Цветаева не одинока в своем подходе – она лишь доводит до логического предела вполне обычную поэтическую парадигму. Об этом с большой проницательностью написал Генрих Горчаков:

«Игра с действительностью — не нарушение традиционного образа поэта. Вспомним маскарадность “Арзамаса”, мистическую игру символистов, желтую кофту футуристов. Даже такой серьезный философ и поэт, как Владимир Соловьев, любил озорную пародию. У иных веселая театральность переходила в жизненную позу, в своеобразную маску представительства, как, например, у Бальмонта, у Ремизова, или защитную маску, как, скажем, у Есенина. <…>

“В проявленном – сила”, – писала Марина. Для проявления своих “странностей” многие поэты имели публичную арену: салоны, кружки, литературные кафе, групповые альманахи. Становление Цветаевой как поэта не знало подобной публичной арены. Она была вне всяческих групп. Единственной такой ареной для нее оставались тетрадь и личные отношения. То, что у других могло выливаться в манифестах и декларациях, у нее – только в бытовом общении. Может быть, поэтому ее “странности”, которые, по сути, вообще свойственны поэтам, производили такое ошеломляющее впечатление.

Мистификаторство Цветаевой утрачивало непосредственный игровой характер. Мистификация становилась манифестацией, была не просто защитной маской, но служила утверждению ее жизненных и поэтических принципов. Марина Цветаева играла всерьез. И это почему-то иных задевало, вызывало неприязнь»[56].

Хотя Горчаков не пишет прямо о частично гендерных причинах ухода Цветаевой с «публичной арены», общая идея, которую он здесь формулирует, в основном та же, что и у меня: поэзия Цветаевой, при всей ее серьезности и даже трагичности, в сущности, есть театральная игра в замкнутом амфитеатре ее души[57]. Как весьма проницательно пишет сама Цветаева: «Решено – играем оба, / И притом: играем разно: / Ты – по чести, я – плутуя. / Но, при всей игре нечистой, / Нáсмерть заиграюсь – я» (1: 500). Цветаева нарушает все правила невинной игры ради того, чтобы перейти на иной уровень и достичь метафизического «рывка», который необходим ей в поэтических целях: цель ее плутовства – не выигрыш, а смерть.

1

Сражение с Блоком и Ахматовой: В поисках Музы

Ох, огонь мой конь – несытый едок!Ох, огонь на нем – несытый ездок!«Пожирающий огонь – мой конь!..» (1918)С поэтом я всегда забывала, что я – поэт.

Письмо к Борису Пастернаку, 10 февраля 1923 г.Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи <…>. Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерба – не тягайся – предайся, растворись всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в женском образе.

«Пленный дух» (1934)С великим поэтом-символистом Александром Блоком Цветаева никогда лично не встречалась, хотя и присутствовала на двух его вечерах в Москве в мае 1920 года. Ее семилетняя дочь Аля (Ариадна Эфрон) записала, какой была мать во время чтения Блока: у нее «было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. <…> в ее лице не было радости, но был восторг»[58]. По окончании вечера в Политехническом музее, 9 мая 1920 г., Цветаева послала Алю за кулисы передать Блоку конверт с посвященными ему пятью стихами 1916 года – но от встречи с поэтом подчеркнуто воздержалась. Цветаева рассказывает, по свидетельству Надежды Нолле-Коган, близкой знакомой Блока, что тот, получив стихи Цветаевой «прочел молча – читал долго – и потом такая до-олгая улыбка»[59]. Однако Блок не сделал попытки связаться с Цветаевой и не ответил ей ни лично, ни стихами; а летом следующего года его не стало.

Невстреча с Блоком продолжала мучить Цветаеву и годы спустя; вот как она вспоминает об этом в письме к Пастернаку 1923 года:

«<…> я в жизни – волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы – не умер), сама 20-ти лет – легкомысленно наколдовала: – “И руками не потянусь”. И была же секунда <…>, когда я стояла с ним рядом, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженый, больной) – бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. – Стихи в кармане – руку протянуть – не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда). <…> мой жизненный опыт: опыт опасных – чуть ли не смертных – игр»[60] (6: 236).

То, что Цветаева не осмелилась сама зайти к Блоку за кулисы по окончании поэтического вечера накануне его отъезда из Москвы, а послала Алю со стихами, не написав на конверте своего адреса, указывает и на прирожденную застенчивость Цветаевой, и на ее склонность суеверно – и немного театрально – испытывать собственную поэтическую судьбу. Избегая встречи с Блоком (в надежде, что он чудесным образом сам станет ее искать), она вовлекалась в «опыт опасных – чуть ли не смертных – игр». Решение Цветаевой не искать встречи с Блоком действительно было для нее опасной игрой с высокими ставками. Она принимает мучительное решение, не желая, чтобы на глаза Блоку явилась эта чуждая ей самой ее физическая ипостась, эта постыдно круглолицая, розовощекая женщина, ведь сам Блок в ее описании – существо почти бестелесное (в другом месте она пишет, что в тот вечер он «уже не был в живых» (6: 228)). Вместо этого она решает прийти к Блоку развоплощенным поэтом и чистым голосом – так, как в позднем стихотворении советует Орфею, идеальному поэту, отправиться за Эвридикой: «Если б Орфей не сошел в Аид / Сам, а послал бы голос / Свой, только голос послал во тьму, / Сам у порога лишним / Встав, – Эвридика бы по нему / Как по канату вышла…» (2: 323–324). В реальной жизни, однако, Блок не вышел по канату призывавшего его поэтического голоса Цветаевой. Возможно, эту неудачу можно объяснить иронией гендерной подмены в разыгранном в реальности сценарии мифа: Цветаева берет на себя несоответствующую роль Орфея по отношению к Эвридике-Блоку, тогда как истинный Орфей, конечно же – сам Блок[61]. Во всяком случае, какова бы ни была подлинная реакция Блока на обожающий, настойчивый призыв цветаевских «Стихов к Блоку» (1: 288–294), ей он об этом не сообщил.

Александр Блок

Разыгрывание Цветаевой своей невстречи с Блоком – сначала в стихах к Блоку 1916 года; потом в оформлении этих стихов в цикл и в посылке пяти из них через дочь в 1920 году[62]; в сочинении второго блоковского цикла (1920–1921), уже неприкрыто любовного и потому более шаблонного и менее интересного, чем первый; и, наконец, в только что процитированном, с театральными эффектами, изложении этого эпизода (1923 год) – это лишь первая в ряду ее многочисленных вылазок в опасную и волнующую область поэтического флирта с поэтами-современниками. Собственно, и это поэтическое приключение шло параллельно с другим: вскоре по завершении весной 1916 года стихов первого цикла, обращенного к Блоку, Цветаева начала работать над циклом «Ахматовой» (1: 303–309), который закончила летом того же года. В 1920–1921 гг., вновь переживая увлечение Блоком, Цветаева параллельно заигрывала с Ахматовой в форме безумно страстных писем, написанных от своего имени и от лица юного посланца – все той же Али, дочери-вундеркинда, – странно диссонирующих с прохладной иронией цикла 1916 года[63]. Этот параллелизм в выстраивании сюжетов свидетельствует о том, что в ее сознании Блок и Ахматова были как-то связаны, что в развитии ее поэтики им отводились близкие роли. Как и почему все это происходило, и что подвигло ее вернуться к размышлениям об обоих этих поэтах через несколько лет после первого стихотворного к ним обращения, – все это помогает понять написанная в январе 1921 года поэма «На Красном Коне» (3: 16–23), пропитанная отсылками к Блоку и Ахматовой.

Годы с 1916-го по 1921-й были критическими для Цветаевой, на них пришлись Гражданская война, а также ряд драматических и болезненных событий ее личной жизни. Именно в этот период Цветаева обрела свой истинный поэтический голос, написав стихотворения, которые составили два ее сборника под названием «Версты» (Версты: Стихи. М., 1921; Версты: Стихи. Вып. 1. М., 1922), а также сборники «Психея» (Берлин, 1923) и «Лебединый стан» (опубликован только в 1957 году). «На Красном Коне», первое значительное ее произведение в жанре поэмы, с полным правом может рассматриваться как высшая точка на этом пути обретения поэтической зрелости и, таким образом, как своего рода поворотный момент. В настоящей главе я буду говорить о том, что возобновление интереса Цветаевой к Блоку и Ахматовой во время написания поэмы «На Красном Коне» указывает не только на внетекстовую, но и на глубокую поэтическую, метафизическую и эмоциональную связь между этой поэмой и циклами 1916 года, посвященными двум поэтам. «На Красном Коне» позволяет понять и странное на первый взгляд уклонение Цветаевой от встречи с Блоком, и ретроспективное изложение ею этого события. Поэма «На Красном Коне» также помогает понять разительное различие в интонации адресованных Ахматовой стихотворений и писем.

Сказанное выше отражает мое убеждение в том, что лирические циклы Цветаевой, посвященные Блоку и Ахматовой, – совсем не то, чем кажутся, то есть отнюдь не панегирические подношения. Скорее, в этих текстах Цветаева ищет для себя выход из тупика вдохновения (который для нее связан с отсутствием оснований для полноправного вхождения в сферу мифа о поэте и его музе); она использует поэтику Блока и Ахматовой в качестве лакмусовой бумажки для выяснения надежности и жизнеспособности собственных поэтических решений. Такая интерпретация циклов Блоку и Ахматовой возвращает нас к стихотворению «Барабан», где Цветаева предчувствует возможность будущей легитимации своего вхождения в поэтическую традицию через диалог с другими поэтами – вид близости, сулящий ей целительное, синтезирующее преображение. «Стихи к Блоку» и «Ахматовой» – это, в сущности, опыты именно такой личной поэтической метаморфозы, сражение в диалоге: Цветаева берет на себя «мужскую» поэтическую роль говорящего, тогда как адресат воплощает ее собственное вдохновение (т. е. ее музу) и одновременно (что, конечно, неосуществимо) соперничающий поэтический голос, образцовую стратегию вдохновения, которую Цветаева в конечном счете находит для себя недоступной или нежелательной.

Поэтому, на мой взгляд, ее отношение к Блоку и Ахматовой характеризуется значительно большей двойственностью, чем принято считать[64], ибо Цветаева в этих стихотворениях сталкивает лбами несовместимые мифы – это сложно оркестрованное сражение имеет целью заявить ее права на собственную поэтическую территорию. Цветаева попадает под перекрестный огонь собственных парадоксов: искренне любя и почитая поэтов, к которым обращается, она одновременно должна победить их величие как психологическое препятствие, грозящее заглушить ее собственный дар. Эта амбивалентность глубже и сложнее, чем обычный «страх влияния», потому что поэты, к которым она обращается, не просто ее соперники в поэзии, но также потенциальные музы и (воображаемые) возлюбленные.

Вся эта путаница заставляет вспомнить, как еще в юности Цветаева предчувствовала, что поэтическое призвание лишит ее удовольствий и радостей простого женского существования. Находя свою музу в возлюбленном – воплощенном в мощной поэтической фигуре, которую необходимо победить ради сохранения собственного независимого поэтического «я» – она устраняет всякую надежду на соединение счастливой любви и подлинной поэзии. Эта позиция укоренена в характерно романтической вере в то, что поэтические удачи расцветают на почве жизненных трагедий, в красоте сознательно разыгранных утрат. Неосуществимость или неразделенность любви становится кодовым обозначением судьбы истинно поэтической. Таким образом фактическое неприсутствие Блока и Ахматовой в реальной жизни Цветаевой коррелирует с вымышленностью заместившего их в процессе развития ее поэтической мифологии музы-всадника из поэмы «На Красном Коне». При всей пристрастной тяге Цветаевой к Блоку и Ахматовой, оба в ее жизни отмечены прежде всего поэтическим величием своего сводящего с ума отсутствия.

Ангельская муза: «Стихи к Блоку»

Стало общим местом считать, что Цветаева почитала Блока как поэта-демиурга. Ариадна Эфрон первая заметила, что чувства ее матери к Блоку приняли необычную форму квази-религиозного поклонения: «Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по “струнному рукомеслу”, а как божество от поэзии, и которому, как божеству, поклонялась»[65]. Действительно, структурную основу «Стихов к Блоку» составляет апофеоз Блока как поэта-мученика, поэта-Христа и падшего ангела. Однако эти образы заимствованы из поэзии самого Блока, следовательно, их присутствия в цикле Цветаевой недостаточно для доказательства того, что она обожествляет своего поэтического адресата. Напротив, если рассмотреть всю совокупность смыслов, к которым она подверстывает эти ангельские образы, становится очевидно, что основная цель этого цикла – не курение фимиама Блоку, а личное поэтическое самоопределение в тени его возвышающейся, сияющей фигуры. Точнее, главной угрозой зарождающейся у Цветаевой уверенности в себе служит иконическое соединение в Блоке поэзии и жизни. В поэтике Блока она видит то трансцендирование тела (т. е. пола) и ту сублимацию эротического желания, к достижению которых стремится сама.

«Имя твое – птица в руке…» – стихотворение, открывающее блоковский цикл Цветаевой, представляет собой изысканную медитацию на звучание имени Блока и вызываемые им многочисленные ассоциации[66]. В эти звуковые параллели Цветаева вплетает темы поэзии Блока и таким образом возводит его поэтический гений и весь его поэтический путь к первичному звуковому кокону, с самого начала его заключавшему и породившему: Б-Л-О-К-Ъ[67]:

Имя твое – птица в руке,Имя твое – льдинка на языке,Одно единственное движенье губ,Имя твое – пять букв.Привлекая внимание к написанию имени Блока, Цветаева фиксирует присутствие в его конце немого твердого знака – черты дореволюционной орфографии. Этот знак, который есть, но не слышен, подобно духу поэта – невидимой ауре видимой фигуры – превращается в этом контексте в знак невыразимого блоковского гения. Можно предположить, что твердый знак в имени Блока играет ту же роль, что имя Блока в стихотворении Цветаевой: имя Блок, нигде в стихотворении прямо не артикулируемое, просвечивает в многочисленных отзвуках и полу-рифмах и таким образом служит своего рода немым знаком, свидетельством того, что и она сама принадлежит к избранникам поэзии.