Полная версия:

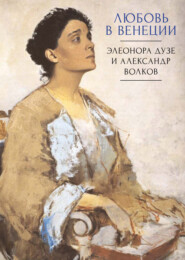

Любовь в Венеции. Элеонора Дузе и Александр Волков

23 августа исполненный признательности Эмиль Золя прислал Джачинте Педзана телеграмму. «Меня не слишком огорчил провал «Терезы Ракен» в Париже, – писал он, – ибо надеюсь, что придет день, корда моя драма будет иметь такой же успех, какой выпал на ее долю в Неаполе»[80].

Огорченный тем, что не сумел организовать «образцовую» труппу, отвечающую его новаторским идеям, Джованни Эмануэль в конце года ее оставил. Справедливая по натуре, не желающая «погрязать в театральной халтуре», побуждаемая чувством солидарности с Эмануэлем, Элеонора Дузе также ушла из труппы. Об этом мужественном поступке товарища по искусству Эмануэль вспоминал потом с живейшей признательностью.

Глава IV

Воссоединение отечества, столь долгое время и с таким горячим нетерпением ожидаемое, наконец осуществилось. Однако страна, разоренная вековой эксплуатацией, оставалась бедной, разобщенной различным уровнем жизни, формами управления, диалектами. Началась энергичная перестройка во всех областях жизни, создание подлинно единого государства. Но еще долгое время оставались тщетными попытки осуществить второе непременное условие Рисорджименто: «Создав Италию, нужно создать итальянцев»[81].

Театр играл исключительную роль в эпоху Рисорджименто, поднимая патриотический энтузиазм, поддерживая возвышенное благородство духа молодежи. Если бы и дальше, говоря словами Гоголя, он оставался «такой кафедрой, с которой можно много сказать миру добра», то есть школой, пробуждающей инстинктивные порывы и сознательные стремления, в прошлом питавшие всеобщую жажду свободы и нравственного возрождения! Но случилось наоборот. Предоставленный самому себе, а с 1875 года задавленный к тому же еще тяжелым налогом, он мало-помалу стал жертвой спекуляции, а в иных случаях давал возможность процветать в его стенах даже неприкрытой коррупции.

Самой смелой попыткой создать значительный национальный театр явилось, несомненно, начинание Луиджи Беллотти-Бона (1820–1883). Благородный человек, истинный артист, обладавший неповторимым голосом, он учился сценическому искусству, а также и патриотизму у Густаво Модена. Вместе с передовой молодежью своей эпохи он, не жалея сил, способствовал освобождению страны и в чине капитана сражался у Монтебелло[82]. В 1855 году он оставил труппу «Реале Сарда»[83], чтобы создать новую – с Эрнесто Росси и Гаэтано Гаттинелли[84], имея целью сопровождать в Париж Аделаиду Ристори. Взявшись за дело, он проявил себя как отличный администратор и руководитель, искусно преодолевший все преграды, созданные тщеславной Рашель[85].

Однако если во время этого турне итальянское исполнительское искусство благодаря таланту великой Аделаиды Ристори и ее выдающихся партнеров имело триумфальный успех, то тем более очевидным, по контрасту с великолепной игрой актеров, стало литературное несовершенство итальянской драматургии. С особой отчетливостью это подтвердилось во время последующего четырехгодичного турне труппы Беллотти-Бона, объехавшей почти все европейские страны.

Человек богато одаренный и неутомимый, в работе находивший секрет вечной молодости, Беллотти-Бон лелеял мечту восполнить вопиющий пробел, убедив итальянских писателей работать для театра. Именно с этой целью он создал великолепную труппу из первоклассных актеров, репертуар которой должен был состоять исключительно из пьес итальянских авторов. На первых порах финансовую помощь ему оказал триестинский банкир Револьтелла, однако уже с 1859 года ему пришлось рассчитывать только на себя.

Можно без преувеличения сказать, что развитие театральной драматургии того времени обязано упорству и любви к сцене Беллотти-Бона. Между i860 и 1865 годами он лично получил для своей труппы семьдесят восемь театральных произведений. Благодаря ему осуществились первые постановки пьес Акилле Торелли[86] и Герарди дель Теста[87], в которых были заняты такие первоклассные актеры, как Чезаре Росси[88], Амалия Фумагалли, Джачинта Педзана, Франческо Чотти и другие. Этот ровный, сыгранный ансамбль пользовался горячей симпатией публики, растущей с каждым днем.

Воодушевленный сценическим и финансовым успехом, Беллотти-Бон решил вместо одной образовать три труппы. В 1873 году он разбил свой чудесный ансамбль на три группы, оставив в каждой из них по два-три знаменитых артиста и пополнив каждую актерами более или менее средними. Однако этот отбор и распределение очень скоро породили недовольство и зависть среди актеров. Дурному примеру последовали и другие труппы, сборы стали резко падать, публика, не видя великолепной игры, к которой уже привыкла, стала реже посещать представления, театры пустовали. Чтобы исправить положение, начали выбирать для постановок модные произведения, подделываться под минутные вкусы публики и непрерывно менять репертуар, не заботясь о художественном уровне спектаклей. Мало-помалу знаменитое итальянское исполнительское искусство свелось к посредственной иллюстрации банальнейших сюжетов.

Между тем в 1875 году вступил в силу закон о театрах. Беллотти- Бону надо было вносить налог на движимое имущество, исходя из суммы дохода в 250 тысяч лир с обязательством уплатить также долю, приходящуюся на каждого актера, подписавшего контракт. Началась изнурительная борьба Беллотти-Бона с фискальными учреждениями (с казной), продолжавшаяся восемь лет, борьба, еще более осложнившая его финансовое положение.

Еженедельник «Арте драмматика» опубликовал карикатуру под названием «Прогноз на театральный сезон 1877/78 года». На ней был изображен наступающий спрут, от которого, бросая на произвол судьбы свое имущество и жилища, убегают к границам самых отдаленных восточных районов толпы актеров, меж тем как драматурги, авторы пьес, продают свои не находящие спроса произведения на вес, дабы выручить хотя бы стоимость бумаги, io мая в той же газете можно было прочесть: «Мы разорены этим малъяновым[89] законом». И в самом деле, по этому закону правительственный налог на театральные сборы утроился.

Отчаянное обращение Беллотти-Бона к министру финансов Мальяни, в котором он указывал, что новые законодательные меры приведут драматический театр к гибели, осталось без последствий. И 24 мая 1879 года в театре «Платеа» в Генуе было прочитано «горестное» предсказание Йорика, одного из трех наиболее значительных критиков того времени. Вот оно: «Несколько слов об увеличении налогов. Мы не станем закрывать театра, но приумножим число фривольных, отвратительно непристойных спектаклей; мы введем собственные «pieces а femmes»[90], пикантные фарсы, собственные ревю, где будет много наготы и непристойных сальностей; мы заведем у себя все, что будит самые низменные инстинкты и толкает зрителей из простого люда занимать две трети или три четверти кресел, в зависимости от вместимости театра. У нас будет все, что есть плохого во Франции, но не будет того немногого хорошего, что дают французским театрам государственные субсидии и привилегии; у нас будет то, что заставляет негодовать критику, что рождает петиции, запросы и споры законодателей, все то, что в Париже уже вызывает чувство стыда, а для нас будет позором».

Однако все попытки оставались тщетными. Беллотти-Бона ожидал дефицит в 140 тысяч лир и обязательство уплатить 16 тысяч лир, чтобы избежать банкротства. Он был силен, когда театр не был спекулятивным предприятием, теперь же, когда свободное искусство превратилось в каморру[91], он пал духом. Так написал он в своем завещании.

31 января 1883 года Беллотти-Бон был в Милане и по обыкновению сидел с друзьями в кафе. В час дня ему принесли телеграмму. Прочитав ее с бесстрастным лицом, он поднялся и, почти ни с кем не простившись, вышел из комнаты. В телеграмме римский Главный банк извещал, что в займе ему отказано. Запершись в своем номере, Беллотти-Бон написал два письма, после чего покончил с собой выстрелом в правый висок. Он скончался через два часа в том самом театре «Мандзони»[92], который сам же вместе со своей труппой открыл 3 декабря 1872 года.

С именем Беллотти-Бона связано время самого большого для определенного времени подъема итальянского театра. После его смерти начался затяжной его кризис во всех областях – и в художественной, и в финансовой, в течение которого на сценах ставились преимущественно иностранные пьесы. Пример Беллотти-Бона, так же, впрочем, как и его ошибки, заслуживает того, чтобы о них не забывали те, кто борется за расцвет театра.

…После успеха «Терезы Ракен» сценическое будущее Элеоноры Дузе казалось обеспеченным. На сезон 1880/81 года она вместе с отцом была ангажирована Чезаре Росси, который подписал с ними контракт на общую сумму 7250 лир. Знаменитый комик Клаудио Лейгеб[93] вместе с женой Терезой получал 12 тысяч, в то время как молодой Флавио Андо[94] – 6 тысяч, а Тебальдо Кекки[95], впоследствии муж Элеоноры, – 4600 лир. Места в театре стоили от 30 до 60 чентезимо.

Имя Элеоноры в первый раз появилось на афишах спектакля «Рабагас» Сарду. «Первой актрисой» была Джачинта Педзана. Когда же Педзана, разочарованная и оскорбленная плохим вкусом тех, кто посещал в то время театры, оставила сцену, Росси возложил все свои надежды на Элеонору Дузе, сделав ее «первой актрисой» в новой труппе, которую ему не без труда удалось создать. Оп предложил муниципалитету Турина 3 тысячи лир в год и безупречную труппу с хорошим репертуаром. Другие антрепренеры, испугавшись конкуренции, грозившей разорить театр «Реджо»[96], предложили 6500 лир и разнообразные спектакли, включая драмы и оперетты, которые были больше по вкусу новоиспеченным богачам, питавшим отвращение ко всякого рода проблемам и ждавшим от театра лишь легкомысленного, бездумного развлечения. Однако муниципальный совет Турина предпочел декорум в виде солидного драматического театра годовому доходу в 6500 лир. Росси и его «Труппе города Турина» уступили помещение театра «Кариньяно»[97]. Труппа эта считалась у современников самой лучшей как по составу исполнителей, так и по репертуару среди всех постоянных и полупостоянных трупп, существовавших после знаменитой «Реале Сарда».

Дебют Элеоноры Дузе в заглавной роли состоялся 19 августа 1881 года в торжественном спектакле, дававшемся во флорентийском театре «Арена Национале»[98]. Шла пьеса Акилле Торелли «Скроллина». Нумерованные места на этот спектакль стоили 70 чентезимо, столько же надо было заплатить и за вход в театр. Сезон 1880 года труппа закончила с дефицитом в 6214 лир 40 чентезимо, а в конце сезона 1881 года пассив бюджета составлял уже 39480 лир и 7 чентезимо.

В мае того же 1881 года Элеонора вышла замуж за Тебальдо Кекки. Вместе с мужем она получала теперь 12500 лир, столько же, сколько и супруги Андо, ибо к тому времени Флавио женился на Челестине Паладини.

Сначала работа в театре на положении «первой актрисы» оказалась для Элеоноры сопряженной со многими трудностями. Публика никак не могла забыть Педзана и принимала молодую актрису с враждебным недоверием. Разочарованная, оскорбленная, она играла перед пустым залом театра «Кариньяно» слабые роли незначительного итальянского репертуара или тривиальных французских комедий, к тому же еще в плохом переводе. Случалось, весь сбор за вечер не превышал трехсот лир. Элеонора приходила в отчаяние и тоже не раз подумывала о том, чтобы оставить сцену.

Как раз в то время распространились слухи о предполагаемом приезде в Италию Сары Бернар[99], находившейся в эти годы в зените своей славы. Несколькими месяцами раньше газеты сообщали о ее сказочных заработках в Лондоне – более полумиллиона франков за шестьдесят два спектакля, шесть тысяч франков за вечер в театре «Комеди Франсэз», в труппе которого она тогда состояла. «По-видимому, весной она будет играть в нашем ’’Мандзони”», – с радостью сообщал автор газетной заметки. Росси был бесконечно счастлив принять знаменитую актрису в своем «Кариньяно», так как надеялся поправить этим свое бедственное финансовое положение.

Своему приезду Сара Бернар предпослала, как обычно, эффектную рекламу, дополненную слухами о клетках с кошками, собаками и всякого рода экзотическими животными, которых она всюду возила с собой. Скромная театральная уборная Элеоноры была превращена в роскошный будуар. В день спектакля с участием французской «примы» театр «Кариньяно», ложи которого продавались по сто лир, был переполнен. Здесь присутствовал весь великосветский Турин.

Элеонора, не пропустившая ни одного спектакля Сары Бернар, впервые в жизни упивалась страданиями Маргерит Готье, потрясенная, ловила каждое слово, каждый жест актрисы. «Вот артистка, достигшая вершин мастерства, онаучит толпу уважать прекрасное и заставляет преклоняться перед искусством!» – восхищенно воскликнула Дузе. Глаза ее сияли. Она чувствовала, что свободна от сомнений и обрела право следовать собственному художественному стилю.

После отъезда Сары Бернар Росси хотел было поставить одну старую комедию из репертуара труппы, которая нравилась завсегдатаям «Кариньяно», но Дузе не согласилась. Она непременно хотела играть в «Багдадской принцессе» Дюма-сына[100], пьесе, которая с треском провалилась в Париже и которую сумела спасти только Сара Бернар. После тщетных попыток убедить ее, Росси вынужден был сложить оружие и отступить перед ее непоколебимым упорством. Публика, заполнившая в тот вечер зрительный зал, сперва приняла пьесу холодно, чуть ли не враждебно, но мало-помалу была покорена искусством молодой актрисы и в полном восхищении устроила в конце такую овацию, какая не снилась даже французской знаменитости.

Во время гастролей Сары в Италии ее импресарио Жозеф Шюрман[101] (который впоследствии в течение восьми лет будет импресарио Элеоноры Дузе) не мог не заметить зрительницу, не пропустившую ни одного спектакля. Это была «восторженная молодая женщина с копной черных растрепанных волос, что называется, типичная итальянка, некрасивая, но с удивительно подвижным лицом, которое в минуты сильных переживаний становилось почти прекрасным». Ему сообщили, кто она такая, и он отметил в своей записной книжке: «Это звезда, которая, по выражению Сарсе[102], еще не поднялась над землей; занята в «Труппе города Турина», руководимой Чезаре Росси. Кажется, она весьма честолюбива, но не думаю, чтобы с такой внешностью можно было преуспеть на театре».

После успеха Дузе в «Багдадской принцессе» ему, однако, пришлось уверовать в нее. Он даже предложил ей заграничное турне. «Вы или издеваетесь надо мной, – писала ему Элеонора Дузе в своем ответе, – или впадаете в ошибку. Я только маленькая итальянская актриса, и за границей ни один человек меня не поймет. Чтобы завоевать симпатию публики, не понимающей языка, на котором ты говоришь, надо быть гением. У меня же лишь небольшой талант. Дайте мне совершенствовать свое искусство, которое я безгранично люблю, и не старайтесь убедить меня сойти с выбранного мною жизненного пути. Позже, если мне удастся чего-либо добиться и я обрету, наконец, уверенность в своих силах, мы вернемся к этому разговору».

Глава V

Сара Бернар была для Элеоноры Дузе совершенным образцом исполнительского мастерства. Однако артистка очень хорошо понимала, что ее путь в искусстве иной, чем у блестящей француженки, руководимой в своей манере декламации великой традицией классической школы. Некоторые критики сравнивали Дузе с Эме Декле[103], незабываемой исполнительницей героинь Дюма- сына, актрисой пылкого темперамента и необыкновенной способности к перевоплощению, которая умерла совсем молодой в 1874 году. Узнав о ее судьбе, Дузе сразу почувствовала в ней родственную душу и загорелась желанием продолжать ее деятельность, так неожиданно прерванную преждевременной смертью.

Для всех явилось полнейшей неожиданностью решение Дузе возобновить «Жену Клода» Дюма-сына, спектакль, в котором главную роль после Декле не смогла сыграть ни одна актриса.

В ролях Джульетты, Терезы Ракен и впоследствии в «Багдадской принцессе» творческая интуиция помогала Дузе перевоплощаться в образы своих героинь, что дало ей возможность выработать собственный стиль исполнения, указало путь, каким ей надлежало идти. Не парадокс Дидро[104], утверждавшего, что актер тем ярче передает образ, чем меньше на самом деле чувствует, а гётевское «умри и воплотись» – вот что отвечало ее духовному складу. И все же на этот раз она не решилась положиться на свое художественное чутье, а взялась за тщательную подготовку. Она выучила не только собственную роль, но и роли своих партнеров, чтобы полнее войти в пьесу и помочь товарищам лучше понять характер их героев. Она объясняла, что у каждой реплики есть, так сказать, своя «подкладка», иначе говоря – подтекст, имеющий свой сокровенный смысл, не упускала ни одной детали, ни одного оттенка. Она учила познавать душу персонажа пьесы, внимательно изучая роль, и не забывать об этой душе не только в той или иной драматической коллизии, но и во всех сценах, где этот персонаж появлялся.

Продолжая воплощать самые противоречивые образы, Дузе вдруг неожиданно заявила, что вообще никогда не умела играть. А между тем уже тогда она вырабатывала свой собственный вполне определенный стиль, осуществляя настоящую само-режиссуру, сознательно борясь против традиционной риторичности во имя внутренней правды. Создавая образ, она черпала материал в глубинах своего существа, следуя собственному теоретическому принципу проникновения в «глубь вещей», который, несомненно, приближается к методу Станиславского и в том, что называется «вживаться в роль», и в том, что русский режиссер определял выражением «играть подтекст».

И в самом деле, много лет спустя, наблюдая игру Элеоноры Дузе, Станиславский с удивлением и вместе с тем не без удовлетворения отметил, что умение «вживаться в роль», открытая им сценическая техника, которую, по его мнению, можно и должно было изучать, развивать посредством определенных упражнений, – эта техника дается Дузе без всякого усилия с ее стороны. Она входит в образ непосредственно, сразу, для нее это так же естественно, как дышать. Она оказалась для Станиславского живым воплощением его сценического идеала, в то время как для Дузе встреча со Станиславским открыла путь к самопознанию.

«Жена Клода», поставленная в Турине, прошла с небывалым успехом. Героиня драмы Дюма-сына, Чезарина, женщина-чудовище, изображалась всеми, даже Декле, как какое-то исчадие ада, существо неразумное и порочное. Чезарина у Дузе – глубоко несчастная, затравленная женщина, которая страдает из- за собственной чрезмерной, болезненной чувствительности. Она с мольбой взирает на мир, но ее изумленный взгляд полон животной тупости. Она вызывает жалость, когда лихорадочно – и, увы, напрасно – ищет спасения в любви, ибо не встречает ничего, кроме лицемерия или притворного интереса.

После Турина «Жена Клода» с успехом прошла в Венеции, в Милане, во Флоренции. В Риме завсегдатаи театра «Валле»[105], верные поклонники Ристори, Тессеро[106], Педзана, Марини[107], не скрывали своего скептического отношения к восторгам туринцев. В первый вечер играли при полупустом зале, но тем восторженнее был прием, оказанный спектаклю немногими присутствующими. Чезаре Росси, которого кассовые сборы заботили гораздо больше, нежели аплодисменты, хотел было снять с репертуара драму, не понравившуюся публике. Но Дузе настояла, чтобы спектакль был сыгран еще раз. На следующий вечер зал был переполнен, а успех пьесы неоспорим. Росси пришлось лишний раз убедиться, что в вопросах искусства надо предоставлять Дузе полную свободу действий.

Тем временем Элеонора уже готовила другую знаменитую роль Декле – в «Свадебном визите» Дюма-сына – и тщательным образом взялась за ее изучение. Стараясь, например, правильно представить себе выражение лица своей героини в первой сцене, она пишет на полях текста этой сцены: «Чего она ожидает?!», комментируя в конце: «Бедная Лидия!» Рядом со знаменитым возгласом отчаяния героини: «ах!» – она помечает: «Подняться, воскресить в душе все слова, еще раз перечувствовать все муки ушедшей любви, понять, ощутить, что он никогда уже не полюбит ее; выразить все это одним единственным восклицанием: «ах!» Это очень интересное свидетельство, показывающее, как уже тогда Дузе умела вести «внутренние монологи» в процессе создания роли, в двадцать три года обладая зрелостью и глубиной мысли.

Новый успех не только укрепил в ней веру в собственные силы, он послужил также толчком к совершенствованию мастерства. «В течение всей моей жизни каждый спектакль был для меня дебютом», – скажет она в конце жизни. Гораздо больше, чем за похвалы, она бывала признательна критикам за их советы и замечания. Ее не удовлетворял лишь внешний рисунок роли. Она стремилась к тому, чтобы ощутить в душе тот особый творческий подъем, который, преобразуясь в сценическое искусство, позволяет проникать в сокровенные тайны жизни, выражать их, доносить до зрителей, волновать и захватывать их. Смущенная мнением некоторых критиков, которые сравнивали ее с Сарой Бернар, терзаясь сомнениями и неверием в свои силы, она обратилась за советом к маркизу Франсуа д’Аркэ, умному и прекрасно разбиравшемуся в искусстве критику из римской газеты «Опиньоне». Вот что она писала:

«Рим, 13 сентября 1881 года.

Есть слова, которые закаляют душу. Есть существа, которые любят критику и нуждаются в ее указаниях. Есть критика справедливая, истинная. А есть такая, что унижает. Как раз нечто в этом роде почувствовала я, прочитав "Либерта". Однако прежде чем вступить в бой за себя и постараться, чтобы восторжествовала истина, я, зная ваше благородство, хочу услышать от вас верное суждение, слова одобрения и поддержки, прежде чем сделать первый шаг на этом пути. Вы первый сказали мне, что я не похожа ни на одну из наших итальянских актрис, и я вспомнила о незабвенной Декле. Я была тронута тогда вашими словами. Они не смутили меня, нет, они меня ободрили. Мой возраст не позволил мне видеть Декле, и значит, моя душевная тяга к ней объясняется лишь общностью наших идеалов…

Сейчас же… все наоборот. Эта трескотня, это непрерывное шушуканье, которое оставила после себя Сара, оно захватило всех как поветрие, оно окружает меня со всех сторон, роковым кольцом сжимается вокруг меня и, в конце концов, наверное, задушит. Я бесконечно ценю ее, но луч славы Сары, падающий на меня, смущает и волнует меня. Согласитесь, это несправедливо.

Теперь по этому вопросу, маркиз, я и ожидаю вашего справедливого мнения и вашего решения. Мне надо учиться, я должна выйти из этого тревожного состояния. Я слишком люблю искусство, да к тому же настолько ревнива, что не могу не желать, чтобы оно было бы безраздельно моим. Но моим в чувствах, в душе, в суждениях и взглядах. И горе мне, если все будет по-иному. В таком случае все мои надежды оказались бы слишком легковесными, а удовлетворение их чересчур кратким. Я никогда не узнала бы тех огорчений, в которых нахожу столько отрады, желаний, которые измучили меня, и, наконец, мне не понадобилась бы ваша помощь, о которой я сейчас прошу, ибо боюсь заблудиться».

Между тем популярность Элеоноры Дузе росла не по дням, а по часам. Существует рисунок, на котором она изображена в роли Чезарины. Гневно откинувшись назад всем корпусом, вытянув вперед руки с растопыренными пальцами, она словно отталкивает что-то ужасное.

В ее исполнительской манере тех лет часто заметно, особенно в бурных сценах, пристрастие к напряженным драматическим позам, что объясняется неопытностью и отсутствием школы. Критика нередко с иронией отзывалась об этих судорожных позах «в форме вопросительного знака». За короткое время у нее появилось множество подражательниц, которые, как это всегда бывает, воспроизводили лишь внешнюю манеру ее игры, повторяя главным образом ее позы и не передавая ту глубину переживаний и верность характеру героини, которые покоряли зрителей. Подражательницы были тем зеркалом, в котором она ясно видела отражение своих недостатков и благодаря которому она стремилась их исправить. Со временем она постепенно освободилась от всего, что было в ее игре незрелого, и научилась подчинять свою поразительную мимику, свое гибкое тело, свой голос правдивому раскрытию глубочайших эмоций. Безупречное чувство меры стало отличительной чертой ее таланта.

Глава VI

Теперь имя Элеоноры Дузе стало известно всей Италии. Репертуар ее быстро расширялся. Не без срывов и отдельных неудач, совершенно неизбежных, если учесть несходство вкусов и культуры зрительских аудиторий разных провинций, продолжала она свой трудный путь к вершинам творчества, работая без устали. Во время короткого отдыха летом 1882 года в Марина-ди-Пиза у моря, «рядом с которым чувствуешь себя такой маленькой», она, кажется, впервые отчетливо, без всяких иллюзий поняла, сколь трудна ее артистическая жизнь, и откровенно поведала об этом Антонио Фиакки, выступавшему под псевдонимом «Пикколет», театральному критику из «Пикколо Фауст»[108], который приехал навестить ее. «Знаете, – говорила она, – очень нелегко убедить публику, если у нее постоянно перед глазами совсем другие идеалы. Сколько труда надо положить… Представьте себе, в последний раз в Болонье, еще до моей болезни, прохожу я через партер на сцену, в первых рядах замечаю двух или трех женщин из простонародья, которые пришли пораньше, чтобы занять лучшие места, и в ожидании начала болтали между собой. Вдруг одна из них увидела меня и узнала. Толкнув в бок свою соседку, она сказала: «Ой, смотри-ка, вон та, которая идет, – это Дузе, право слово, она». Та обернулась, смерила меня взглядом с ног до головы, и искренне удивленная то ли моим небольшим ростом, то ли вообще моей скромной внешностью, кто ее знает, громко ответила на своем диалекте: «Это которая, вон та, что ль? Ну и замухрышечка!» Примадонна, по ее мнению, должна быть более солидных размеров.