Полная версия

Полная версияАрмянские мотивы

Всё, что связано с Арменией и армянским народом, изначально вызывало во мне необъяснимый трепет. Что это: память сердца? Духовное единение? Родство душ? Тайна притяжения темпераментов? Я до сих пор ищу ответы на эти вопросы, которые побуждают не к праздному размышлению, а к глубокому синтетическому анализу всех моих устремлений, открытий и познаний.

Со своими армянскими друзьями я всегда «шучу», говоря, что в одной из жизней наверняка была армянкой. Но шутка ли это? Для тех, «кто живёт один раз», это, конечно же, шутка, вызывающая скептическую улыбку. Но для меня, – человека, убеждённого, что эволюция человеческого духа происходит сменами циклов (или сменами жизней), когда каждое последующее воплощение есть ступенька на пути к духовному совершенствованию, – это действительность, дающая возможность заглянуть одновременно в прошлое и будущее, причём не только моё, но и целого народа.

Поэтому я поехала в Карабах не столько знакомиться, сколько «вспоминать». И с самого первого шага по арцахской земле в череде событий я уловила смысл этого притяжения, наслаждаясь приобщением к таинствам покорившего меня горного края.

И теперь, спустя некоторое время после путешествия в Карабах, я смакую чудесное послевкусие, ощущаемое каждой клеточкой тела и каждым атомом души. Я смакую чувства, родившиеся там, воспоминания, заставляющие сердце сжиматься, а душу плакать… от тоски, от сопереживания и восхищения…

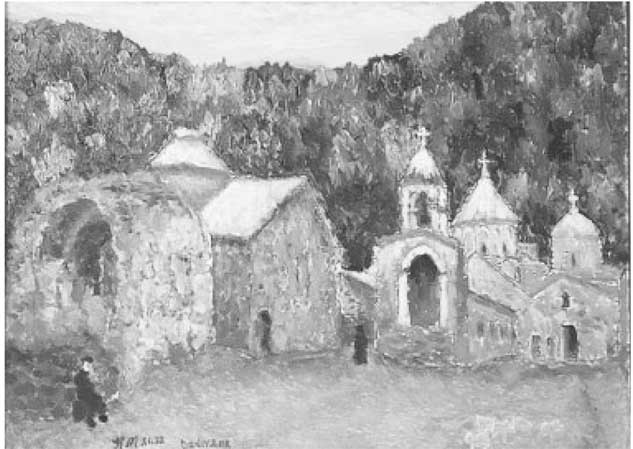

Художник Константин Мурадов

Нагорный Карабах. Арцах… Маленькая точка на географической карте… В ней концентрация силы воли, мужества, достоинства и чести. Именно так я характеризую народ, населяющий маленькую горную страну. Главная ценность Карабаха – это люди! С самого начала своего путешествия я твердила это, как заповедную мантру. И сейчас, вспоминая общение с местными жителями, сердцу становится тепло и уютно. Мысленно я постоянно возвращаюсь в этот гостеприимный край, к радушному, доброжелательному и очень щедрому народу, на долю которого выпало немало бед и испытаний.

Я погружаюсь в его боль – я сама этого хочу. Я хочу прикоснуться к душам тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Арцаха, к боли тех, кто потерял своих близких в этой чудовищной войне, о которой мы – люди, живущие сегодня далеко от этих земель, – так мало знаем. А ведь нет в Арцахе такой семьи, которую не коснулась бы беда, которая не потеряла бы в Карабахской войне кого-нибудь из близких.

Мне вспоминается тёплый домашний приём у братьев – скульптора Григория и художника Рудика Петросянов – в знаменитом доме их отца, архитектора-каменщика Симона Петросяна. Хозяева показывают мне бережно сохраненные статьи советского времени о своём отце – человеке, умевшем разговаривать с камнями, и я читаю о том, как в его руках суровые камни становились мягкими и податливыми, словно глина. Сегодня каждый житель Степанакерта знает, где находится «родник Симона» – в выложенной каменными плитами стене дома, созданной его руками. Мы сидим в аккуратном дворике за столом с угощениями и беседуем. От рассказа Григория слёзы застывают в глазах и перехватывает дыхание, а в воображении встаёт картинка из прошлого:

– Вот здесь когда-то росла яблоня. Во время Карабахской войны во двор попала бомба. Погибло пятеро человек, среди них – моя шестилетняя дочь. Яблони тоже с тех пор нет…

Тут же перед глазами встаёт еще одно событие времён Карабахской войны, описанное друзьями накануне, – подвиг известного в Карабахе врача-акушера Зои Павловны Торосян. В тот день она, уставшая, вернулась со смены. А на вражеской территории – в захваченном азербайджанцами городе Шуши, в 11 км от Степанакерта – мучилась в родах женщина, по всей видимости, жена какого-то боевого командира. В телефонном звонке из Шуши от Зои Павловны потребовали принять роды, причём с ультиматумом – должны выжить и мать и ребёнок, иначе… Она могла отказаться, не поехать, лечь спать после тяжёлой смены. Но Зоя Павловна была истинным врачом, истинной женщиной. И она спасла и мать и ребёнка! Ей предлагали деньги и всё, что она захочет. Но ничего не взяла у врагов эта женщина. Спасла две жизни и ушла, лишь попросив… не обстреливать город этой ночью, дать выспаться, ведь во время войны жители Степанакерта днём и ночью подвергались сильнейшим обстрелам. Это была жена известного писателя-прозаика, публициста, переводчика Максима Ервандовича Ованесяна, одного из участников Карабахского движения, подписавших в 1960-х годах письмо в Политбюро ЦК КПСС о воссоединении НКАО с Арменией…

Арцах – удивительный край! Именно удивительный, потому что удивляться мне там пришлось много раз. Ну, как можно не удивиться живому дереву, которому более двух тысяч лет? Его называют «чудом Арцаха». Высота ровесника христианства – Схторашенского платана – около 54 м, а в его стволе у основания могут поместиться до 100 человек! Вообще природа Карабаха – это что-то неземное, космическое. Едешь по извилистым карабахским дорогам, и дух захватывает от необыкновенной красоты уходящих в небо скал, горных ущелий и холмов с тёмно-зелёными лесами. Я могла бы бесконечно любоваться достопримечательностями Арцаха, удивляться и очаровываться всем увиденным. И никогда не забуду, как прикоснулась сердцем к древним Святыням, увидела, как растёт гранат, вдохнула чистый горный воздух, насладилась самым вкусным в мире карабахским блюдом «женгяловхац», ощутив при этом вкус настоящего армянского гостеприимства. Мне будет всего этого не хватать, но именно поэтому у меня всегда есть повод вернуться.

Обратный путь до Еревана специально был спланирован так, чтобы посетить монастырский комплекс Дадиванк. Это удивительное по своей живописной красоте место не отпускает меня до сих пор. Там произошла знаковая для меня встреча.

Я долго фотографировала сам монастырь, настенные фрески и росписи, древние хачкары, окружающую природу. Снимала всё, что видела, для того, чтобы сохранить побольше фотографий, а потом прочитать обо всём, что увидела здесь. Вдруг, уже уходя с территории монастыря, я вижу знакомые улыбающиеся лица – это мои коллеги из Библиотеки имени Мурацана, которую я имела честь посетить в Степанакерте и где была восхищена тёплым, радушным приёмом библиотекарей. Я предложила коллегам сделать памятный кадр на фоне Дадиванка… Мимо проходил священник, это был отец Ованес, он охотно фотографировался с посетителями. И тут меня пронзает непреодолимое желание сделать и для себя такой памятный снимок. Отец Ованес не отказал в любезности сфотографироваться со мной, после чего мы с ним разговорились.

– Вы из России?

– Да, из Петербурга.

– Вы заходили в храм? Видели росписи на стенах?

– Да, видела. И сфотографировала.

– Там Николай Чудотворец. Знаете?

– Нет, не знаю.

– Как?! Вы не знаете Николая Чудотворца?

– Николая Чудотворца знаю, конечно! Не успела догадаться, что на фреске изображён именно он. Но зато всё сфотографировала. Приеду домой, буду разбирать фотографии, рассматривать, искать информацию обо всём, что увидела. К сожалению, некому здесь рассказать…

– Пойдёмте, – коротко сказал отец Ованес.

И все мы – я и мои коллеги – двинулись вслед за строгим, но гостеприимным священником.

Пока шли в храм, он немного рассказал об истории монастыря, о том, что Дадиванк назван так в честь Святого Дади, который проповедовал христианство в Армении и был одним из учеников апостола Фаддея. Согласно преданию, монастырь построен над могилой Святого Дади.

И вот мы дружно заходим в храм:

– Когда-то я впервые вошёл сюда солдатом… В советское время, когда были упразднены церкви, здесь поселился курд со своей большой семьей. Первое, что он сделал, – это отбил две консольные лестницы, ведущие в ризницы, чтобы его малолетние дети не поднимались по ним и не упали. А чтобы согреться, вот здесь, в самом центре, он каждый вечер разводил костер, из-за чего со временем стены храма покрылись копотью. Спрятанными под слоем копоти оказались и фрески. Но нет худа без добра. Благодаря этому, во время войны азербайджанцы не разрушили их. Когда в 2015 году меня назначили настоятелем этого монастыря, я стал думать, как восстановить эти фрески. Для того чтобы очистить стены от копоти и сажи, нужны были хорошие специалисты, и мы пригласили реставраторов из Италии, которые оценили свою работу в 20 тысяч долларов. Благодаря государству и армянским меценатам, нам удалось собрать эту сумму и восстановить роспись, созданную более 700 лет назад… Видите, вон тот чёрный квадратик? – отец Ованес показал вверх на одну из стен храма. – Его специально оставили, чтобы посетители могли себе представить, в каком состоянии были эти стены до реставрации.

После своего содержательного рассказа отец Ованес благословил всех нас, и я, благословлённая и счастливая, поднялась к машине, чтобы уже через полчаса быть на территории Армении, направляясь в сторону Еревана…

Всё это время, как я вернулась из Арцаха, мои мысли полны событиями и встречами с удивительными людьми. Одно из самых ярких событий – это встреча с Цовинар Минасовной Багдасарян, необыкновенно красивой женщиной, тонкой и нежной поэтессой, интересным собеседником, председателем общественной организации «Женщины Арцаха». Она покорила моё сердце, оставив очень светлый след в моей душе и её памяти. Есть такие люди, которые даже после единственной встречи навсегда поселяются в твоём сердце. И удивительная Цовинар Минасовна – одна из таких людей, которых будешь помнить… А ещё я всегда буду помнить гостеприимство моих дорогих друзей, которые были со мной на протяжении всего моего пребывания в Арцахе, – низкий поклон заслуженному журналисту Республики Арцах, политическому аналитику «Радио Арцаха» Микаелу Гаджияну и главному редактору «Радио Арцаха» Нвард Алексанян.

Арцах, прекрасный мой Арцах! Я песнь свою тебе пою! Для меня ты такой, как в произведениях карабахского писателя Левона Адяна, – чистый, светлый, притягательный, настоящий, очень нравственный, пробуждающий в душе самые светлые, самые добрые чувства, преображающий и вдохновляющий на лучшие начинания. Ещё будучи там, я поймала себя на мысли, что хочу вновь перечитать все книги писателя, чтобы усвоить, закрепить, зацементировать прекрасным литературным словом своё восприятие этого удивительного края, ставшего для меня необыкновенно родным.

Я вернусь сюда, я это знаю. За новым импульсом, за мечтой, за радостью!

Урок из прошлого

Посвящаю 130-летию героической обороны крепости Баязет и её защитникам

Арам Хачатрян. Россия, г. Москва

Военный журналист, главный редактор портала «Россия-Армения. Инфо». Подполковник запаса ВС РФ.

Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (1985–1989), Военный университет Министерства обороны РФ (Гуманитарная Академия ВС РФ, 1996–1999), Московскую государственную юридическую академию (2002–2008).

Член Координационного совета Российско-Армянских организаций (КС РАО). Член Союза журналистов Москвы. Член Союза журналистов России. За службу в Вооружённых силах СССР и РФ награждён медалями и почётными грамотами. Победитель Международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019.

В детстве моя любимая бабушка Мария часто говорила мне, что выжить им в ссылке в Сибири в страшные годы политических репрессий в нашей стране помог Господь Бог. Помогли духи наших горных монастырей.

Когда в середине 80-х годов я поступил в военно-политическое училище, а потом вступал в партию, бабушка дала мне наказ.

Говорила, можешь быть членом КПСС, а свою веру в Христа никогда не предавай… И рассказала мне такую невероятную историю.

В начале в тридцатых годов XX века в нашей стране получило широкое распространение движение безбожников. Тогда молодые ребята по указке комсомольских руководителей создавали клубы, проводили массовые акции, доказывали пагубность христианской веры. Издевались над священнослужителями. В культуре и литературе развивали идеологию этого движения, утверждая, что религия – опиум для народа.

Во многих населённых пунктах большевики, комсомольцы и сторонники безбожников уничтожали и оскверняли церкви и храмы. За участие в тех или иных мероприятиях активистам движения безбожников обещали принятие в ряды комсомола. А в те далёкие годы быть комсомольцем значило иметь право на определённые льготы, на обучение. По комсомольской путёвке можно было найти приличную работу.

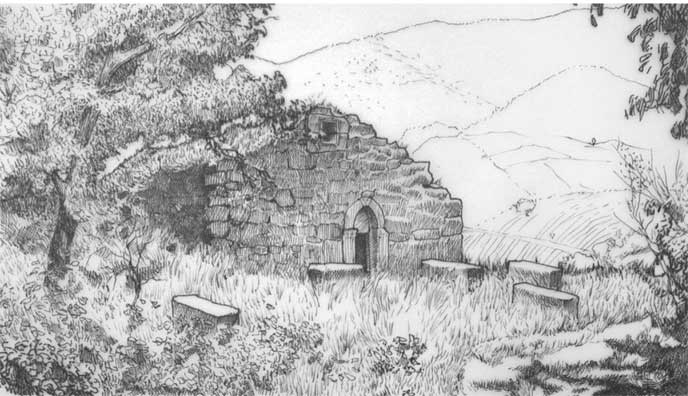

Художник Рубен Оганесян

…Итак, в одно весеннее утро из райкома комсомола приезжает в горное село секретарь райкома комсомола товарищ Абел, который считался одним из активистов движения безбожников не только в данном районе, но и в республике.

По его указанию активистам района выделили автомобиль. Им предстояло доехать по горным дорогам до старинного христианского монастыря. Была поставлена задача разгромить монастырь, а наиболее ценную церковную утварь забрать собой.

В республиканском комитете комсомола этому секретарю райкома обещали в случае успешного проведения нескольких таких операций взять на работу в республиканский комитет комсомола, а затем направить на комсомольскую учёбу в Москву.

В двух местах секретарь райкома комсомола товарищ Абел очень удачно провёл операции по разграблению и уничтожению церквей… и уже представлял себя слушателем университета красной профессуры в Москве.

Близился июнь месяц, в Москве начинался приём документов, надо было спешить.

О том, что эта поездка была не первой и с ней была связана одна загадочная история, секретарь райкома комсомола товарищ Абел предпочёл не рассказывать своим сторонникам-активистам.

А дело было так.

По поручению этого секретаря ещё месяц назад два сотрудника НКВД специально ездили в горы… Они должны были конфисковать ценное имущество монастыря для нужд Советской Армении, причём в отношении настоятеля, в случае его сопротивления, разрешалось применить строгие меры, вплоть до расстрела на месте.

После этой поездки один сотрудник НКВД пропал без вести, а другого нашли мёртвым.

Когда секретарь райкома комсомола товарищ Абел повторно обратился в НКВД с просьбой о выделении сотрудников, то руководство отказало ему в связи с отсутствием свободных людей, мотивировав, что все сотрудники по указанию партии ведут борьбу с кулаками и врагами коллективизации. Порекомендовали проводить операцию собственными силами комсомола и активистов.

Для осуществления этой неблагородной работы руководство райкома комсомола нашло среди местной молодёжи четверых активных ребят. Всем им было обещано, что после разгрома горного монастыря села Цовагюх они будут приняты в комсомол. Им были даны обещания, что помогут с трудоустройством и направлением на учёбу в Ереван.

По приезду в горное селение Цовагюх секретарь райкома комсомола решил выступить перед местным населением и рассказать о пагубности веры и о религии как о пережитке прошлого.

Товарищ Абел, понимая, что не все местные жители принимают его слова и идеи, решил весь день посвятить просветительской политико-информационной работе и поэтому сам не поехал с активистами в горный монастырь.

* * *Брат моей бабушки Жора (Георгий) был среди четырёх добровольцев, которые согласились поехать и разрушить горный монастырь. Он был водителем и вёл машину. Ехали они спокойно, и ничто не предвещало, что эта поездка может стать для них последней и трагической.

Проехав опасные горные серпантины, через некоторое время они уже были почти на месте. До монастыря надо было ещё триста метров подняться пешком. Автомобиль оставили, и всё вместе начали подъём. Наконец они оказались наверху. Вокруг было пустынно, дверь монастыря – сиротливо открыта…

Художник Рубен Оганесян

Зайдя внутрь монастыря, активисты увидели на полу рваную рясу настоятеля храма. Вокруг одежды священника и на полу расплывались большие темные пятна, похожие на кровь. Видно было, что здесь недавно разыгралась большая трагедия.

На их окрики никто не отвечал.

Старший команды решил, что отсутствие настоятеля монастыря не является препятствием для конфискации церковного имущества, и по его команде будущие комсомольцы начали собирать в мешки наиболее ценные христианские предметы культа.

Затем по указанию старшего активисты принялись уничтожать иконы, которым было несколько сот лет. Потом один из активистов предложил устроить на улице огонь и сжечь все старые книги и иконы. Водитель машины Жора стал уговаривать их не делать этого, объясняя, что это позор и величайший грех.

Но активисты не слушали Жору и продолжали своё чёрное дело, уничтожая таким образом часть истории этих гор. Ведь этот монастырь в горах люди строили несколько веков назад, поднимая камни и строительные материалы на своих плечах. Здесь, в стенах монастыря, любой путник мог найти пищу и отдых. А среди церковных ценностей было несколько икон 14–15 веков, которые писали великие иконописцы из знаменитых школ иконописи Константинополиса – столицы Византии. По этим священным иконам можно было составить историю духа христианства и горного края. А большой золотой крест был подарен монастырю одним известным учёным епископом в начале 19 века.

Перед поездкой молодых активистов в горный монастырь секретарь райкома товарищ Абел предпочёл не рассказывать об истории исчезновении двух сотрудников НКВД и самого настоятеля. Эта история было покрыта туманом.

Возможно, месяц назад сотрудники НКВД избивали, а может, и убили 65-летнего настоятеля монастыря. Никто ничего не знал.

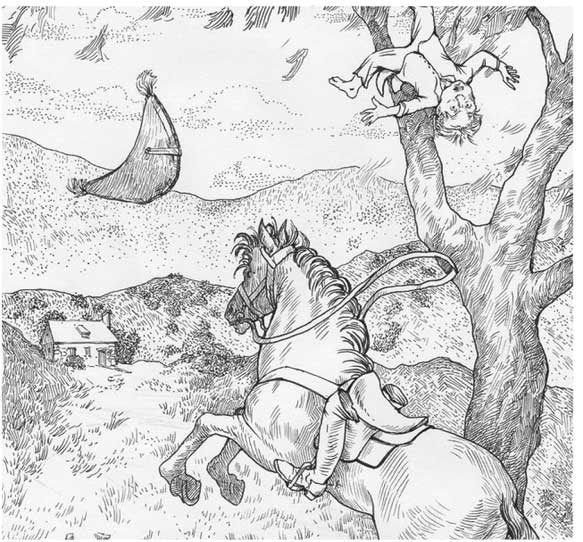

* * *Многие слышали про этого священника. Он попал в храм сиротой. Точнее, его нашли… Это было в 1878 году, в год окончания Русско-турецкой войны. Русский офицер-кавалерист нашёл его в крепости Баязет на Кавказском фронте. Семью мальчика турки вырезали, и он, как одинокий и голодный котёнок, бродил в осаждённой крепости Баязет и питался объедками. В крепости не хватало еды, турки почти каждый день атаковали позиции защитников. Несмотря на полную блокаду крепости, её защитники героически отбивали наступление турок. В крепости оставалось мало еды. Защитники крепости зарезали и съели почти всех лошадей. Заканчивались запасы питьевой воды. В лазарете раненые умоляли о глотке воды. На очередное требование турецкого паши о сдаче крепости русские воины ответили отказом. Защитники крепости верили, что помощь придёт, они верили в чудо.

Художник Рубен Оганесян

При очередном обходе боевых позиций осаждённой крепости русский офицер-кавалерист увидел мальчика. Тот, грязный, голодный, хотел убежать. Кавалерист подошёл, но малыш испуганно посмотрел и вдруг сильно заплакал. В глазах ребёнка отражались все те муки, которые довелось ему пережить. Офицер ушёл, но не выдержал и через полчаса вернулся. До прихода основных русских войск и снятия осады крепости Баязет офицер делился с мальчиком едой и пищей. Мальчика звали Петросом. Он потом, шутя, рассказывал своим сослуживцам, что мальчик стал для него талисманом.

После заключения перемирия с турками и окончания войны русские части возвращались в столицу Кавказа в Тифлис. Мальчика русский офицер забрал с собой. Офицер был из Санкт-Петербурга и происходил из знатной дворянской семьи.

Мальчику он дал имя Пётр.

При прохождении русского войска по старой военно-грузинской дороге в сторону России Петрос простыл и сильно заболел. До Тифлиса оставалось еще 250 вёрст или 8 суток марша. На горном привале полковой врач, осмотрев по просьбе офицера мальчика, заявил, что у него воспаление лёгких и, возможно, его не удастся спасти. Вскоре на горном привале поднялся сильный морозный ветер, а потом пошёл обильный снегопад. Лошади падали. Командир войскового марша принял решение о ночёвке у местных жителей.

Офицер за полгода очень привык к мальчику. Он рассказывал Петросу про большие российские города, про Петербург, про Мировой океан, про Гомера, о добре, об отваге, зле и чести. Для мальчика он тогда стал единственным близким и родным человеком на всём белом свете.

Через день, когда погода успокоилась, командование войскового марша приняло решение о продолжении похода. На сборы дали полчаса. Утром у Петроса была высокая температура, и врачи из полкового походного лазарета посоветовали офицеру оставить мальчика здесь. Военный врач объяснил, что больной организм маленького мальчика не выдержит долгую дорогу, и он не выживет.

Офицер с трудом согласился оставить мальчика. Стоя перед его койкой, он долго прощался. Он будто чувствовал, что, возможно, никогда больше не увидит его.

Офицер ещё раз обнял маленького Петроса. Потом достал свою старую Библию, золотой православный крестик и положил рядом с ним.

Затем он нашёл местного пожилого христианского священника и попросил приютить мальчика.

На прощание больной мальчик крепко обнял его. Офицер резко встал и вышел из дома, он не хотел, чтобы кто-то увидел его слёзы.

Мальчик вылечился. Петрос ждал, что русский офицер приедет за ним. Местный священник забрал его в горный монастырь. В монастыре он стал учиться, изучал историю, географию и другие естественные науки. По географической карте он знал, где находится столица Российской империи – Петербург. Петрос очень мечтал когда-нибудь поехать в этот сказочный город на берегу Невы.

Подаренные русским офицером Библию и крест он хранил как зеницу ока. Петрос служил Богу и прихожанам верно и в 25 лет стал настоятелем монастыря, сделавшись для прихожан одним из близких людей. Он был не только священником, но и учителем и врачом, мог вылечить многие заболевания. Изучая в библиотеке монастыря старые рукописи, Петрос смог перевести со старого арамейского языка способы приготовления многих лекарств. Все подвальные помещения монастыря были пропитаны волшебными запахами горных трав и цветов.

Во дворе монастыря у него были пчелиные ульи. Церковный мёд был самым отменным в округе. Нектар для мёда собирали большие горные пчёлы, которых он сумел приручить.

До установления советской власти в Армении Петрос крестил и знал многих в округе. В последние восемь лет вёл замкнутый образ жизни и из монастыря никуда не уезжал. Этот монастырь был его домом, его миром…

Говорили, что после празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году, фактически двадцать лет назад, в монастыре побывали члены императорской семьи. И, возможно, это тоже была одна из основных причин уничтожения монастыря.

Тогда, два десятка лет назад, сюда приехали несколько высокопоставленных чиновников и один 35-летний важный господин, заместитель министра в царском правительстве.

Господин приехал специально, он был сыном того русского офицера, который спас мальчика в осаждённом Баязете. Замминистра со свитой побыл один день в горном монастыре. С интересом изучал в монастыре всё и говорил, что это место похоже на рай. Вокруг монастыря долго рассматривал старые каменные памятники – армянские хачкары. А когда увидел и услышал церковный хор, прослезился: звонкие голоса детей создавали величайшую гармонию, их отзвуки долго разносились по монастырю, и казалось, что это ангелы наверху поют… как соловьи.

Господин рассказывал, что его отец умер двадцать лет назад, и он дал ему слово найти мальчика. От покойного отца он передал подарок: в красивой шкатулке из слоновой кости. Крышку украшал православный крест из голубого бриллианта, а ниже было написано «Моему любимому Петру». Потом они все вместе сфотографировались.

На нужды монастыря господин пожертвовал 500 царских рублей, обещал помощь мастерской церкви для развития иконописи. Также попросил сопровождающих его чиновников помочь привести в порядок дорогу в монастырь. Уже через неделю приехали рабочие и за два месяца соорудили новую и удобную горную дорогу.

Уезжая, пригласил настоятеля монастыря приехать через год в гости в Санкт-Петербург.

В начале 1914 года через почтовую службу вице-наставника Императора на Кавказе священнику передали большую коробку. В коробке были открытка-поздравление с Рождеством Христовым, совместные фотографии годичной давности. Там находилось также приглашение в конце августа 1914 года посетить Санкт-Петербург. Кроме того, в коробке были обещанные пожертвования – 1200 царских золотых рублей, для развития иконописного класса. А самым главным подарком была новая форма священника. Она было сшита в Императорском ателье Санкт-Петербурга из дорогого материала. И священник почти до конца жизни по праздникам надевал эту рясу.

* * *Но через полгода началась Первая мировая война. Потом в Петербурге в 1917 году свершились две революции, после чего в страну пришла большая «красная беда». «Красный» террор, как дьявол, налево и направо уничтожал тысячи невинных людей.