Полная версия

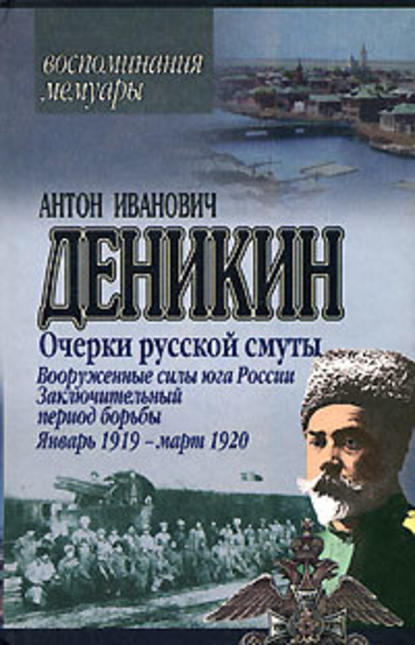

Полная версияВооруженные силы Юга России. Январь 1919 г. – март 1920 г.

Я не предполагал производить перемен до реорганизации всей структуры правительства и, отдав должное прямоте этого заявления, попросил Абрама Михайловича оставаться на посту. В ближайшие дни он уехал во главе миссии за границу, и когда в конце августа вернулся, то обстановка изменилась: с одной стороны, казалось близким государственное объединение с казачьими областями, и роль полуответственного перед Высшим советом (право запросов) главы правительства была бы для генерала Драгомирова еще более не по сердцу; с другой – открылся пост командующего войсками и главноначальствующего в Киевской области, с которой у генерала Драгомирова были давнишние связи, служебные и общественные. Пост этот требовал немедленного замещения. Я указал Абраму Михайловичу на предстоявшую возможность, и он после краткого размышления принял назначение в Киев.

Временным председателем «Особого совещания» стал другой мой помощник – генерал Лукомский, исполнявший эту должность летом, во время отсутствия генерала Драгомирова. Заместителем председателя был назначен В. Н. Челищев.

В этот переходный период круги, близкие к «Совету государственного объединения России», и правый сектор «Особого совещания» выдвигали усиленно положение, что главою нового правительства должно быть непременно лицо гражданское… Подразумевался А. В. Кривошеин.

Тяжкие внутренние настроения наши служили неоднократно предметом для обмена мнений в заседаниях «Особого совещания». В середине октября по частному поводу «махновщины» я предложил членам совещания подготовить фактический материал для суждения о причинах, питавших повстанческое движение. Сбор и обработка этого материала поручены были Н. И. Астрову, который в одно из ближайших заседаний совещания сделал доклад, охвативший общую картину наших бедствий, грехов правительственной системы, гражданского управления и армии.

Картина получилась глубоко безотрадная. «Черные страницы армии», произвол и беззакония гражданской администрации – тема большая и обширная. Но доклад не заключал в себе положительных, конкретных предложений, могущих уврачевать язвы и обосновать новый политический курс. Эта работа была произведена Н. И. Астровым дополнительно и вылилась в составление записки – «Тезисов по вопросу о политическом курсе», подвергнутой затем автором, по предложению председателя «Особого совещания», обсуждению совместно с членами совещания Савичем и Соколовым.

Записка Астрова состояла из неравноценных частей. В одной перечислялись цели, лозунги борьбы, всецело повторявшие наши неоднократные декларации и заявления. В другой – указывалось на необходимость пресечения ряда преступлений беспощадными карами. Эти положения также составляли тему десятков моих приказов, а смертная казнь являлась обычной мерой наказания военно-полевого и уголовного кодекса. Было, например, совершенно бесспорным, что «власть должна понудить тыл принять участие в предоставлении армии всего, что нужно для продолжения борьбы», а в армии «принять героические меры к ее оздоровлению, прекращению грабежей и поднятию дисциплины». Что власть «решительно отвергает месть, насилие, самоуправство и произвол над мирным населением…».

Наконец, третья часть записки касалась предстоящего изменения курса и смены личного состава центрального органа. Первый вопрос – на кого опираться – был разрешен в такой форме:

«В целях привлечения к делу строительства государства разных слоев населения, кровно заинтересованных в установлении порядка, власть должна действиями, не расходящимися с ее декларациями и обещаниями, дать населению ясное представление о том, какие цели ставит себе она и какие требования предъявляет к населению. Вместе с тем власть должна неукоснительно принимать решительные меры в области социальных реформ на демократических основаниях. Эти реформы, среди которых на первом месте должна стоять аграрная реформа, должны установить связь власти с разными слоями населения и по преимуществу с крестьянством, связанным с землей, со всеми элементами, занятыми производительным трудом в области промышленности и торговли, со служилым элементом, с городским населением, с его мещанством и мелким ремесленничеством. Опора на одну какую-либо часть населения и отбрасывание всего остального населения было бы непоправимой ошибкой, которую и использовали бы враги новой власти».

Эта формула не обнаруживала степени дерзания ни в аграрном, ни в прочих социальных вопросах, сильно напоминая наши всегдашние призывы к сотрудничеству «всех государственно мыслящих слоев населения», а некоторая неясность редакции этого пункта дала даже повод председателю «Особого совещания» генералу Лукомскому сопроводить ее замечанием: «то есть выбросить буржуев!..»

Наконец, вопрос о составе высшего органа власти:

«Преобразование Центрального органа управления и образование органа власти из лиц, связанных единством понимания политических задач и стремлением объединить свою волю с волей носителя высшей национальной власти и способных освободиться от умертвляющей энергию рутины.

Центральный орган должен привести местные органы в полное соответствие с планами и намерениями центральной власти, для чего должны быть пересмотрены все назначения на высшие административные посты, а новые кандидаты на эти должности должны быть проводимы через «Особое совещание» (Высший орган)».

Какая же политическая или общественная группа могла принять на свои плечи бремя власти?

«Особое совещание» в целом отнеслось скептически к «перемене курса», и записка Астрова долгое время не ставилась на обсуждение. Поэтому я вызвал членов комиссии для доклада в Таганрог 2 декабря. На этом докладе[[192] ] все приведенные выше вопросы не только не разъяснились, но были затуманены еще более; каждый из трех членов комиссии придерживался особого мнения. Н. И. Астров, считая, что декларации главного командования в достаточной степени соответствуют требованиям жизни, говорил о необходимости претворить слово в дело, устранить расхождение обещаний с практикой, словом, принять «ясный политический курс», не поясняя, однако, кому надлежит приводить его в исполнение… Н. В. Савич говорил о том, что наша политика не удовлетворяет ни одно из течений, борющихся с оружием в руках, и о необходимости опереться на «класс, способный постоять за себя» – опять-таки не определяя, какой именно. Только К. Н. Соколов высказался вполне определенно: «Власть должна опереться на консервативные круги при условии признания ими факта земельной революции»[[193] ]. Это предложение теряло свою ценность, принимая во внимание настроения правых кругов, в глазах которых тогда даже «третий сноп» считался «уступкой домогательствам черни…».

Пришлось дешифрировать беседу…

Итак, коалиции – конец. Предстоит выбор: либерализм, консерватизм или «левая политика правыми руками» – та политика, которая была испытана впоследствии в Крыму другими лицами без особого успеха.

Мои убеждения не были тайной и всецело соответствовали либеральному направлению. Но осуществление их встречало непреодолимые трудности. Если в конце июня, в разгар блестящих успехов армий и общего высокого подъема, либеральная общественность страшилась взять руль правления в предвидении «враждебного отхождения других влиятельных общественных сил и противодействия с их стороны», то теперь позиция ее была несравненно сложнее и тяжелее: армии уходили к Дону, теряя одну область за другой, замутилась вся жизнь страны, по которой катились уже людские волны эвакуаций – предвестниц катастрофы.

Полоса неудач вызвала сильный напор общественного мнения на власть. Искусно веденная политическая игра с особенным упорством перекладывала следствия безвременья, вины правителя и правительства на левый сектор «Особого совещания», на «засилье в нем левых, кадет». И хотя такая постановка вопроса была слишком элементарна, несправедлива и отзывала демагогией, но она находила отклик в армии и близких ей кругах, где систематически создавалось озлобление против «кадет», и в частности, либеральных членов «Особого совещания», которых называли «злыми гениями» и «главными виновниками» постигших нас бедствий. В такой обстановке либеральная общественность сочла для себя бремя власти непосильным и, предлагая известный политический курс, в то же время не давала своих людей, которые могли бы проводить его в жизнь. Очевидно, и не могла дать, так как, по признанию видных ее деятелей, помимо внутренних расхождений, в этом лагере было очень мало людей, которые «революционному разложению и распаду могли бы противопоставить понятную всем организующую силу». Это последнее обстоятельство встало передо мной особенно ярко, когда я задал вопрос при создавшихся условиях чисто академический:

– Кого же все-таки либеральная группа могла бы предложить в главы правительства?

После некоторого раздумья мне было названо имя В. Н. Челищева… Я высоко ценю и уважаю Виктора Николаевича и лично, и как государственного деятеля, но такое предназначение человека, глубоко мирного по природе своей, в дни жестокой борьбы и внутренних потрясений меня удивило. Вероятно, серьезные сомнения были и у Н. И. Астрова, потому что он не поддерживал свое предложение, заявив, что «если нельзя по каким-нибудь соображениям назначить штатское лицо председателем правительства», то эту должность мог бы занять генерал Романовский… Иван Павлович самым решительным образом отклонил это предложение. Его имя было бы не прикрытием, а яркою мишенью. Не подлежит сомнению, что подобная комбинация привела бы только к тому, что константинопольский выстрел прозвучал бы на несколько месяцев раньше.

Настаивать на образовании либерального правительства было, таким образом, нецелесообразно. Но и другая комбинация – переход власти всецело в руки правых элементов – не говоря уже об идеологических обоснованиях, представлялась немыслимой: этот уклон, и без того преобладавший в деятельности правительства и подчиненных ему органов, был осужден всем ходом событий. Фронт катился на юг, «российская» территория сокращалась до минимума, и стратегическая обстановка, кроме всего прочего, создавала и большую зависимость нашу от казачьих сил, казачьих настроений. Резкий поворот руля вправо там прозвучал бы как вызов.

Беседа моя с членами «Особого совещания», нося характер теоретического обмена мнений, не привела ни к каким конкретным результатам; по выражению одного из участников, «идеи не были персонифицированы». И, хотя в формах весьма туманных, вопрос как будто сводился к выбору: Челищев, Кривошеин или… Соколов.

Между прочим, со времени наименования кандидатуры Челищева правые круги стали проводить мысль, что главою правительства в переживаемое тяжелое время может быть только лицо военное.

Стратегическая обстановка требовала настоятельно принятия мер предосторожности. 6 декабря председатель «Особого совещания» был уведомлен Ставкой о необходимости начать эвакуацию центральных управлений за Дон. Это известие произвело большое впечатление на членов «Особого совещания», не вполне ясно воспринимавших грозность военного положения. Они считали свою эвакуацию преждевременным «бегством» – обидным и зазорным для правительства. В конечном результате с запозданием началась эвакуация правительственных учреждений, личный состав которых было приказано сократить наполовину и больше, в Черноморскую губернию и Крым. Вследствие враждебности кубанского правительства на Кубани оказалось возможным разместить только одно Военное управление… Ввиду отсутствия крупных центров в тылу и предстоявшей поэтому разбросанности расквартирования главы ведомств должны были обосноваться в Новороссийске лишь с небольшими ячейками своих управлений. До последнего дня они оставались в Ростове. Это решение, продиктованное чувством патриотизма и которому я не воспротивился, повлияло, однако, на планомерность общей эвакуации.

В связи с предстоявшим раздельным пребыванием Ставки и правительства по инициативе последнего мною отдан был приказ о расширении прав начальников управлений и председателя «Особого совещания», которому в известных случаях предоставлялось право утверждать постановления совещания за главнокомандующего. В связи с этим приказом «Особому совещанию» дан был мною «наказ», определявший тот «политический курс», который ставился главным командованием. В нем не было ничего нового. Наказ представлял из себя скорее более подробную сводку моих словесных и письменных заявлений и указаний, моральная ответственность за которые лежит на мне.

«В связи с приказом моим сего года за № 175 приказываю „Особому совещанию“ принять в основание своей деятельности следующие положения:

1. Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Восстановление производительных сил страны и народного хозяйства. Поднятие производительности труда.

2. Борьба с большевизмом до конца.

3. Военная диктатура. Всякое давление политических партий отметать, всякое противодействие власти – и справа, и слева – карать.

Вопрос о форме правления – дело будущего. Русский народ создаст Верховную власть без давления и без навязывания.

Единение с народом.

Скорейшее соединение с казачеством путем создания Южно-русской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав общегосударственной власти.

Привлечение к русской государственности Закавказья.

4. Внешняя политика – только национальная русская.

Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе у союзников – идти с ними. Ибо другая комбинация морально недопустима и реально неосуществима.

Славянское единение.

За помощь – ни пяди русской земли.

5. Все силы, средства – для армии, борьбы и победы.

Всемерное обеспечение семейств бойцов.

Органам снабжения выйти, наконец, на путь самостоятельной деятельности, использовав все еще богатые средства страны и не рассчитывая исключительно на помощь извне.

Усилить собственное производство.

Извлечь из состоятельного населения обмундирование и снабжение войск.

Давать армии достаточное количество денежных знаков, преимущественно перед всеми. Одновременно карать беспощадно за «бесплатные реквизиции» и хищение «военной добычи».

6. Внутренняя политика.

Проявление заботливости о всем населении без различия.

Продолжать разработку аграрного и рабочего закона в духе моей декларации; также и закона о земстве.

Общественным организациям, направленным к развитию народного хозяйства и улучшению экономических условий (кооперативы, профессиональные союзы и прочее), – содействовать.

Противогосударственную деятельность некоторых из них пресекать, не останавливаясь перед крайними мерами.

Прессе сопутствующей – помогать, несогласную – терпеть, разрушающую – уничтожать.

Никаких классовых привилегий, никакой преимущественной поддержки – административной, финансовой или моральной.

Суровыми мерами за бунт, руководительство анархическими течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство и прочие смертные грехи – не пугать только, а осуществлять их при посредстве активного вмешательства Управления юстиции, Главного военного прокурора, Управления внутренних дел и Контроля. Смертная казнь – наиболее соответственное наказание.

Ускорить и упростить порядок реабилитации не вполне благополучных по большевизму, петлюровщине и так далее. Если была только ошибка, а к делу годны – снисхождение.

Назначение на службу – исключительно по признакам деловым, отметая изуверов и справа и слева.

Местный служилый элемент за уклонение от политики центральной власти, за насилия, самоуправство, сведение счетов с населением, равно как и за бездеятельность – не только отрешать, но и карать.

Привлекать местное население к самообороне.

7. Оздоровить фронт и войсковой тыл работой особо назначенных генералов с большими полномочиями, составом полевого суда и применением крайних репрессий.

Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск, влив в них судебный (беженский) элемент.

8. Поднятие рубля, транспорта и производства преимущественно для государственной обороны.

Налоговый пресс, главным образом, для состоятельных, а также для не несущих воинской повинности.

Товарообмен – исключительно за боевое снаряжение и предметы, необходимые для страны.

9. Временная милитаризация водного транспорта с целью полного использования его для войны, не разрушая, однако, торгово-промышленного аппарата.

10. Облегчить положение служилого элемента и семейств чинов, находящихся на фронте, частичным переводом на натуральное довольствие (усилиями Управления продовольствия и Ведомства военных снабжении). Содержание не должно быть меньше прожиточного минимума.

11. Пропаганде служить исключительно прямому назначению – популяризации идей, проводимых властью, разоблачению сущности большевизма, поднятию народного самосознания и воли для борьбы с анархией.

г. Таганрог.

14 декабря 1919 г.»

Глава XV. Упразднение «Особого совещания». Кризис русского либерализма

В кругах ростовской общественности, в политических организациях шли непрерывно совещания, царило возбуждение, углубляемое нервирующей обстановкой отступления и эвакуации.

16 декабря начальник Управления торговли и промышленности Фенин привез мне записку, являвшуюся по существу плодом мысли либеральной общественности и по форме – обращением ко мне левого сектора «Особого совещания»:

«В тяжелую пору новых испытаний, ставших на пути воссоздания нашей Родины, в минуты, особенно трудные для Вас, взявшего на себя все великое бремя ответственности, позвольте нам, до конца остающимся преданными Вам и великому делу, которому Вы служите, мнение которых Вы неоднократно выслушивали, по долгу чести и совести сказать Вам, как мы смотрим на сложившееся положение и какой выход мы предполагаем из тяжелых обстоятельств переживаемого времени.

Мы не станем перечислять ошибки и упущения, допущенные военными и гражданскими органами, призванными Вами служить делу борьбы за воссоздание государства и установление элементарного порядка. Ошибки эти многообразны. Главнейшие из них, по нашему мнению: допущение развития дурных нравов в армии и безнаказанность высших попустителей, а также отсутствие организованного, сильного аппарата центральной власти, объединенного в своем составе единым пониманием задач, стоящих перед властью, единством методов действий, и полная изолированность от жизни и населения того органа, который являет собою весьма несовершенный суррогат власти.

Эти недостатки и ошибки были бы сглажены и исправлены успехом и достигнутой целью. Но неудача, как возмездие, требует коренных и глубоких изменений в тех органах и устройствах, с которыми связаны эти ошибки. Общее смущение и тревога на фронте и в тылу требуют немедленных решительных и ярких действий.

Опыт всех стран свидетельствует, что в наиболее критические для государства минуты высшая власть, несущая перед страной всю тяжесть ответственности, распускает правительство и на его место призывает новых людей, более отвечающих новым задачам, ставшим перед страной.

Эти изменения в составе правительства достигаются не только привлечением новых лиц в его состав, но и освобождением этого состава от прежних руководителей и участников, а в нужных случаях путем изменений в самой конструкции центрального органа власти.

Мысль о необходимости преобразования «Особого совещания», состоящего при Вас, возникла давно, и едва ли кто стал бы теперь защищать его конструкцию и его состав.

Только не в меру затянувшаяся работа Южно-русской конференции задержала преобразование «Особого совещания» и остановила давно назревшую реформу. До осуществления этой реформы – в смысле создания Высшего совета и Совета начальников управлений – в виде переходной меры было бы совершенно необходимо распустить «Особое совещание» и на его месте образовать правительство в составе семи лиц с привлечением в него трех представителей от казачьих войск.

Это правительство – Совет при главнокомандующем – должно быть объединено общим пониманием поставленных ему задач и способно к энергичным и решительным действиям.

Оно должно дать Вам объявляемую армии и населению торжественную клятву в строгом исполнении принятых на себя обязательств.

Этот орган, представляя собой походное управление, должен быть возглавлен лицом, наиболее понимающим Ваши идеи и близким Вам по духу и воззрениям.

Семь лиц, входящих в состав правительства, должны сосредоточить в своих руках портфели министров: военного, финансов, внутренних дел, торговли и промышленности, юстиции, путей сообщения и снабжения. Если бы портфель министра внутренних дел можно было вручить председателю Совета, то состав членов можно было бы сократить до шести.

Министру снабжения должны быть подчинены все нынешние несовершенные органы снабжения армии, а бессильные органы продовольствия должны быть вовсе упразднены. Другие ведомства, ныне сокращенные, должны находиться под управлением начальников, действующих по указаниям Совета при главнокомандующем. Иностранная политика, как и ныне, остается в руках главнокомандующего, исполнение предуказаний которого осуществляется через особое управление, состоящее наравне с другими управлениями, руководители которых не входят в состав Совета. Государственный контроль получает указания непосредственно от главнокомандующего.

Подготовительная работа по законодательству временно, до образования Высшего совета, могла бы производиться в Совещании по законодательным предположениям, члены коего назначаются главнокомандующим.

Роспуск «Особого совещания» и образование Совета при главнокомандующем должны быть произведены особым актом, в котором могло бы быть указано, что преобразование «Особого совещания» вызвано тяжелыми условиями борьбы и необходимостью сосредоточить власть в руках лиц, все внимание которых должно быть сосредоточено на управлении, на действиях, столь необходимых в данное время.

В этом обращении к армии и населению могли бы быть указаны те начала, которые Вы преподали «Особому совещанию» сегодня, 15 декабря, к руководству, и особенно подчеркнуто, что новому правительству ставятся основные и главнейшие задачи – сосредоточить всю энергию на помощи и содействии армии, на ее снабжении, снаряжении, на заботах об ее раненых и больных, на обеспечении семейств борющихся; что помощь армии нужна быстрая и полная для скорейшего доведения до конца борьбы с большевиками за воссоздание России, за поруганную православную веру, за освобождение национального сознания русского народа от поработившего его ига большевизма и за скорейшее восстановление гражданского мира на началах права и справедливости; что новая власть устранит в своих действиях допущенные раньше ошибки и, беспощадно карая нарушителей гражданского мира, грабителей и насильников, возьмет под свою защиту все население, желающее прекращения смуты и междоусобия; что новой власти вменяется в обязанность привлечь население к установлению порядка и поднятию производительности труда.

Создавая новое правительство в минуты опасности и тревоги, Вы снова поднимете бодрость в армии и населении, снова окрылите надежды, ибо вместо непопулярного «Особого совещания» около Вас будет новый орган, которому будут поставлены новые ясные задачи.

Тогда можно будет начать решительную борьбу с пороками, разлагающими армию и тыл. Тогда можно будет противопоставить новую организованную власть развивающимся опасным течениям в армии и тылу. Тогда можно будет привлечь соседние государственные образования к борьбе за воссоздание Русского государства. Пусть этот орган возьмет на себя часть ноши, которую Вы несете, и примет на себя удары, направленные со стороны тех, кто ставит себе иные, чем Вы, цели и задачи.

Громоздкое и неспособное действовать «Особое совещание» исполнило свое назначение и пережило себя. Ни Вам, ни делу оно больше не может быть полезно.

Вместо того чтобы отсылать его от себя и тем самым лишать его всякого политического и делового значения, вместо того чтобы ставить его в положение укрывающегося и спасающего себя в наиболее суровые минуты и обрекать его на вынужденное бездействие и утрату последнего престижа в глазах армии и населения, лучше распустите его.

Твердо и горячо веруя в историческую правду движения, возглавляемого Вами, и в его конечный успех, мы всеми силами души желаем Вам мудрости и величия духа в Вашем великом и трудном подвиге».

Подписали: Н. Астров, М. Бернацкий, В. Степанов, В. Челищев, В. Юрченко, М. Федоров.

В тот же день получен был мною доклад председателя «Особого совещания» генерала Лукомского, затрагивающий «главнейшие вопросы, по которым необходимо знать (мое) мнение». Генерал Лукомский писал:

«1. Наиболее животрепещущий вопрос для данного момента – это наша неудача на фронте.

При неудаче всегда масса (и на фронте и в тылу) ищет виновников. Конечно, этим дела не исправишь, да и занятие, которое, хотя нервирует массу и создает известное настроение и в армии, и в тылу, довольно болезненное, ибо дела не исправит.