скачать книгу бесплатно

– То будет как у тебя, да?

– Сечешь, – сказал Леха и хлопнул его по плечу. – Они таких любят. Горшок только свой спрячь куда-нибудь – авторитет подрывает.

На лестнице снова послышались шаги. Леха сказал, что еще зайдет, Женька поинтересовался, по каким дням это обычно происходит и не мог бы он делать это почаще. Стоя в коридоре, я перестала подслушивать и с испугом посмотрела на Аньку.

– Как думаешь, про электричку – это правда? Он действительно может уехать?

– Да куда он денется? Привыкнет. Ой, смотри, у нас шторки!

Анька уже зашла в вожатскую и совсем не думала ни о моем Женьке, ни о своем Сереже, ни о детях, которые могут поставить ведро на косяк. Проверив, нет ли там его, я тоже вкатила чемодан и прикрыла дверь.

– Как мило, – сказала Анька и пощупала узкую гардину из дешевого желтого шелка. – Но все равно чего-то не хватает.

Не шторки и полотенца, оставленные кем-то ровной стопкой на столе, делают комнату уютной, а милый сердцу хлам, который аккуратно валяется по всем углам и поверхностям. Это известно каждому, кто когда-либо жил в общаге, лагере или другом казенном месте, где изначально все комнаты убийственно одинаковы. Поэтому необходимо было как можно скорее заполнить эту пустоту Анькиными резинками для волос, расческами, бумажками, баночками, тюбиками, колечками и телефонными зарядками и, самое главное…

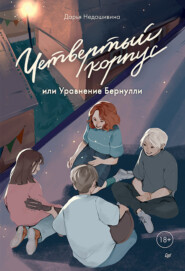

– Вот! – Я показала Аньке книгу, которую достала из чемодана и держала теперь в вытянутой руке. – Редчайшее издание. Мы были бы «круглыми дурочками», если бы не взяли его сюда.

Анька взглянула на обложку и закатила глаза. Сборник стихов Леонида Губанова «Я сослан к Музе на галеры», который тоже должен был стать милым сердцу хламом, этой весной нам обманом втюхали в магазине «Школьник» на «Новослободской». Туда нас отправила преподавательница по современному русскому языку, чтобы мы приобрели «Комплексный словарь», который якобы продавался только там. Словарь стоил страшных для студентов денег, но ради зачета купить его все же пришлось.

Увидев в нас платежеспособных клиенток, продавщица, сильно смахивающая на Дольфа Лундгрена, сказала, что мы будем круглыми дурочками, если заодно не приобретем редчайшее собрание стихов Леонида Губанова, поэта, который не то что в школьную, даже в университетскую программу филфака не входил.

Издание мы приобрели, но круглыми дурочками себя все равно почувствовали, причем дважды. Первый раз, когда получили несколько сообщений от своих однокурсниц, что «Комплексный словарь» был замечен ими в других магазинах и по более выгодной цене, а второй – когда решили ознакомиться с творчеством Губанова и поняли, что знаний, полученных на трех курсах филфака, недостаточно, чтобы постичь высокий смысл его поэзии.

Судьба Губанова, описанная в предисловии, была вполне характерной для большинства поэтов советского андеграунда – от безуспешных попыток напечататься где-либо, кроме самиздата, до принудительного лечения в психиатрической клинике и смерти в тридцать семь лет от остановки сердца, которую он сам себе и предсказал.

Признаваться, что мы интеллектуально не доросли до редчайших изданий, нам с Анькой не хотелось, поэтому к книге мы периодически возвращались, но пока с тем же неутешительным результатом.

– Тогда, может, это? – Я приложила к стене фоторобот своего идеала и загнала под черный ноготь Вилле булавку. – Он очень даже симпатичный. К тому же влюблен в меня по уши, а иначе не смотрел бы так, словно его разрывают агония страсти и боль от осознания того, что нам не суждено быть вместе.

Анька залезла с ногами на мою кровать и вместе с панцирным матрасом мы опустились почти до самого пола.

– Давай помогу. Но если я буду просыпаться по ночам от собственных криков – не удивляйся.

Когда оба чемодана опустели, казенная комната с дешевыми шторами превратилась в президентский люкс, где все аккуратно валялось на своих местах. Это несколько сгладило первое впечатление от сломанных шпингалетов на крякающих форточках и ржавого вентиля на стояке, об который мы бились головой каждый раз, когда подходили к окну. Но было здесь кое-что, от чего не могли отвлечь ни ряд мятых тюбиков на полочке под зеркалом, ни даже умирающий от страсти Вилле.

Ехали мы долго, поэтому забитый унитаз в нашем санузле обнаружили быстро. Это могло стать большой проблемой, но кто-то очень заботливый оставил на стопке белья телефон сантехника, что наталкивало на мысль об актуальности проблемы забитых туалетов.

– Заметь, – сказала Анька, разглядывая листок со следами от вырванной пружины, – не врач, не директриса, а именно сантехник.

Сантехник явился почти сразу, потому что «шел недалече, а тут как раз звонють».

– Борода, – представился он и оперся на вантуз с длинным, как у лопаты, черенком.

Замерев возле двери в такой позе, он дал возможность как следует себя рассмотреть. А рассматривать было что. Перед нами в синих трениках и таком же синем халате стоял пират-контрабандист Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода. Борода, правда, у него была рыжая, но все остальное совпадало в точности: гневный взгляд из-под сведенных у переносицы бровей, прямой нос, тонкая косичка, свисающая на плечо, золотой зуб в кривой ухмылке и грязные волосатые руки. Но самое главное – пахло от него так же, как от пирата. Пусть не карибским ромом, но напитками не меньшей крепости, которые, судя по багровости лица, он употреблял не далее как вчера вечером.

Пока Борода молчал, его обычно успевали испугаться, но как только он начинал шамкать свои «звонють» и «сосиська», страх мгновенно пропадал.

– А чаво вы смеетеся-то?

Вантуз громко чмокнул линолеум, и Борода, не снимая калош, прошаркал с ним в туалет.

– Ничаво смешного, вот ничаво. Ежели вы, девочки, будете о человеке по перегару судить, то у вас круг общения сузится до булавошной головки. А я ведь не последний человек тута, если не первый. У любого спроси, на чем здесь все держится. На Бороде, скажуть. И носами не надо так водить.

Все это он говорил, стоя к нам спиной, и не мог видеть, чем мы водим, но на всякий случай мы перестали улыбаться и приняли серьезный вид.

– А то, что я в калошах-то, вы не смотрите.

Перестали смотреть и на калоши.

– Тута в говне в другом и не походишь. Во втором корпусе слыхали чаво? То-то. Так что протрите тута потом за мной.

Мы не слыхали, что произошло во втором корпусе, но на всякий случай спросили, где можно взять тряпку.

– Да вот же она! – Борода вытащил из унитаза мокрые треники и разогнулся. – Спустил кто-то туды с водой, наверно. Хорошие портки. Прополоснуть и носить еще можно было б. Нет ведь, сразу на тряпки! Но ладно, оставлю вам.

Борода улыбнулся, сверкнув золотым зубом, и бросил треники на край ванны. Он сказал что-то еще, но его слова заглушил страшный вой, от которого задрожали стекла в окнах и граненые стаканы на столе. Не иначе как совсем рядом взревел умирающий слон. Мы с Анькой схватились за головы и зажмурились.

– Да чаво вы боитеся-то, – сказал Борода, даже не вздрогнув, – горн это на обед. Есть пора. Заждалися вас тута все. Где торчали – непонятно.

У входа в столовую всех встречала тетя Люба. Нас с Анькой она не узнала, а может, и узнала, но никак этого не обнаружила, потому что всех входящих тетя Люба любила одинаково: сурово насупившись и требуя вытереть ноги о половую тряпку. Такие тряпки, в которых можно было узнать треники, как у Бороды, лежали почти на каждом порожке и источали сногсшибательный запах карболки. Им пропиталось здесь все – от надраенного до блеска пола до потолка в трещинах. В столовой он смешивался с запахом щей и тушеного мяса, ко всему добавлялся идущий из кухни чад.

На крашеных стенах обеденного зала выделялись светлые прямоугольники – места, где раньше висели столовские лозунги типа «Хлеб – всему голова» или «У нас порядок такой: поел – убери за собой». Их сняли по просьбам работников пищеблока, потому что дети читали их хором и мешали работать. А еще потому, что однажды там появился лозунг «Пейте вина Азербайджана и коньяки Дагестана», который не сразу заметило руководство. После этого все лозунги сразу пропали, а одновременно с ними и Лехина премия.

Оставили только одну надпись: «Когда я ем, я глух и нем». Она была вышита золотыми буквами на красном транспаранте, который висел над стойкой раздачи и удачно закрывал трубы вытяжки.

Сегодня под ним стоял Сашка в фартуке дежурного и складывал на тележку только что ошпаренные тарелки. После каждой стопки он хватался за ухо и тряс руками, но все равно был так мучительно прекрасен, что мы с Анькой не сразу заметили главную достопримечательность столовой. Стена от стойки раздачи до выхода, вдоль которой стояли столы наших двух отрядов, была оклеена фотообоями с изображением березовой рощи, но то ли обои оказались с браком, то ли так задумал автор: все березы выглядели одинаково, а наклонены были в разные стороны.

У любого, кто смотрел на эту стену, сразу же возникал вопрос: куда в этой роще дует ветер? Более того, какое в ней время года, также оставалось непонятным. За стойкой раздачи, в самом темном углу, было лето, но ближе к выходу обои в разной степени выгорели, являя весну и осень, а возле двери листва оказывалась вытертой до белой подложки – здесь уже была зима. В месте, где, нарушая ход времени, весна переходила в зиму, стоял наш вожатский стол.

Женька сел под березу. Напротив, в зиме, села я, рядом Анька. Место у прохода занял Сережа. По кафельному полу загремели стулья, где-то разбилась тарелка. К месту происшествия проскрипела тележка дежурного. Проводив взглядом Сашку, Анька вздохнула и стала катать по тарелке мелкий помидор.

– Хотите я вам про Леху сплетню расскажу? – сказала она и покосилась на Сережу. Иногда нарушение приличий в кругу высококультурных людей помогает избавиться от скуки и снять напряжение.

– Не хотим, – ответил тот.

Анька знала, что он так ответит, поэтому рассказала свою сплетню, которую узнала от Гали в автобусе. Сплетня оказалась стандартной. Несколько лет назад, если посчитать точно, то восемь, Леха влюбился. Результатом этого естественного для всех людей события стало то, что у него родилась дочка. Вот, собственно, и все.

– Нет, не все, – ответила Анька на замечание Сережи и продолжила: – Самое интересное, что влюбился он в старшую вожатую и зачата эта девочка была прямо здесь.

– В столовой? – спросил Женька и уронил вилку.

– Нет, в лагере.

С тех пор Леха не вступает в отношения на работе, так как, во-первых, с той вожатой у них не сложилось и даже свадьбы не было, что оставило в его душе незаживающую рану, а во-вторых, потому что не хочет, чтобы рождались новые…

– Да не дети. Сплетни. – Анька покрутила пальцем у виска и подала Женьке его вилку. – Вот такие дела.

Все, кроме Сережи, посчитали нужным немедленно высказаться по поводу только что услышанного, но в весенней части рощи это вызвало волну недовольства.

– Когда я ем, я глух и нем, – сказала Наташа и показала ложкой на транспарант с вышитыми золотыми буквами.

Тут же все тридцать четыре повторили эту фразу хором. То же самое по очереди сделали остальные отряды, включая первый, который прибавил к ней две неприличные строчки.

Возле стойки раздачи, пребывая в жарком лете, строго кашлянула тетя Люба. Изловчившись, она поймала за шиворот какого-то парня, который шел с недопустимо высокой скоростью за добавкой биточков с луком, и дала ему ответственное поручение.

– Это вам от кухни привет. – Пойманный тетей Любой парень поставил на стол поднос с ножами и стал размахивать одним из них перед нашими лицами. – «Уймите, – говорят, – свой детский сад. Есть мешают».

Ножи были тупые, для намазывания масла на хлеб, но в кругу культурных людей так делать было не принято.

– Марадона, – представился «некультурный» и показал ножом на впалую грудь. – Младший физрук.

Младший физрук Марадона был совершенно не похож на того, кем себя называл: высокий, со светлыми бровями и жидкой шевелюрой пшеничного цвета. Ловкостью Марадоны младший физрук тоже не обладал, поэтому пока он фехтовал ножом, тот дважды упал на поднос и один раз в Анькину тарелку с рисом. Уворачиваясь от ножа, все представились, последним свое имя назвал Женька.

– Опа! А ты чего такой радужный? – спросил Марадона и ткнул в него ножом в рисе.

На фоне выгоревших обоев Женька напоминал аленький цветочек: такой же блестящий и переливающийся в свете ламп дневного света с трупиками мух. Лениво и обреченно он посмотрел на младшего физрука и приготовился выслушать все, что обычно выслушивал от тех, кому не давал покоя его маникюр. Но не услышал, потому что совершенно неожиданно произошло событие из ряда невероятных. Сережа отложил вилку и встал, оказавшись с Марадоной одного роста. Глядя ему в глаза, он забрал у него нож и задал вопрос, после которого мы с Анькой решили пересмотреть свои взгляды на ботаников или по крайней мере не записывать в них всех людей в пиджаках.

– А почему именно Марадона? – спросил Сережа. – Почему не Бенуа Педретти или Ахмед Ахахауи? Тебе бы больше подошло.

Марадона отступил на шаг, но сразу всех позиций не сдал, объявив, что он заслуженный мастер спорта по футболу, поэтому не может быть ни Ахахауи, ни тем более Педретти, и что это почетное прозвище придумал не он, а его многочисленные фанаты.

– Марадона, – как будто самому себе сказал Сережа и показал неприличный жест. – Рукой, значит, любишь поиграть?

Анька подавилась грушей из компота. Пока она кашляла и мы с Женькой стучали ей по спине, Марадона пытался придумать, что на это ответить, но так ничего и не придумал.

– Один не ходи, – бросил он Женьке и как-то сразу исчез из поля зрения.

– Я имел в виду «Руку Бога», – объяснил Сережа, переживая, что все не так его поняли. – Это гол рукой Марадоны в матче против сборной Англии в восемьдесят шестом году.

– Мы так и подумали, – сказала Анька, не моргая.

Еще раз извинившись, Сережа взял поднос с ножами и пошел из зимы в лето, чтобы помочь детям намазать масло на хлеб. У Валеркиного стола он обернулся: теперь у него были прическа, как у Леонардо Ди Каприо, очки – как у Джона Леннона и двойка по поведению.

Когда палящее солнце перешло точку зенита, над пропахшим щами и карболкой лагерем снова взревел раненый слон. Вкладывая в этот стон последние силы, умирающее животное сообщало о наступлении тихого часа, а это означало, что теперь в корпусах должно быть тихо, иначе это не тихий час, а черт знает что такое.

– Кто мне в гольф дохлого ужа засунул?! – закричала Наташа и выбросила из палаты отяжелевший гольф.

Из другого конца коридора прибежал Валерка:

– Итить! Он сдох, что ли?

– Не «итить», а «не могу поверить», – Анька подняла с пола гольф и спрятала его за спину.

Теперь Наташа осталась без гольфа, а Валерка – без ужа. Оба заныли.

– Не реветь! – сказал Женька и удивился тому, что ныть после этого они не перестали.

– Мне тут не нравится, – всхлипнула Наташа и опустилась на пыльный пол. – Я к маме хочу!

Чтобы посмотреть, что случилось, из палат вышли почти все члены отрядов. Многие были уже босиком и в одних трусах, но все равно потребовали немедленно показать им дохлого ужа.

– Вот, – Анька вывалила мне в ладони мертвую змею. – Только я не уверена, что это уж. Большой какой-то.

Все выстроились в тесный круг, склонили головы над ужом, и выгоревшие уже в июне макушки вдруг осветились неярким светом, идущим с лестницы. Это Леха открыл подъездную дверь, поднялся на второй этаж и, протиснувшись сквозь толпу детей, попросил показать ему содержимое гольфа.

– Самка, наверное, – определил он. – Самки у них крупнее. Только нехорошо это.

Чтобы стать одного роста с детьми, Леха присел на корточки и обратился к виноватому в случившемся Валерке:

– Сегодня Исаакий Змеиный. Нельзя змей обижать, иначе отомстят.

Увидев страх в Валеркиных глазах, Леха улыбнулся:

– Но есть одно средство, как спастись: нужно положить под подушку цветок голубой вероники, а получит его только тот, кто весь тихий час проспит.

Выпрямившись, Леха достал из кармана секундомер и скомандовал отбой. Десять делений успела отсчитать тонкая стрелочка на циферблате, и тропинка, протоптанная в линолеуме, опустела. Последней, выхватив из Анькиных рук гольф с помпонами, в палату убежала Наташа.

– Иисусе, – сказал Женька, осматриваясь в пустом коридоре. – Это что, фокус такой?

– Это правда такая, – серьезно ответил Леха и мотнул головой в сторону палат. – Пойдем за корпус, наберем цветов. Заодно себе под подушку положишь.

По странному стечению обстоятельств ужи жили как раз там, куда Леха повел Женьку искать от них средство. То, что они спонтанно расплодились ввиду небывало жаркого начала лета, на днях заметила директриса лагеря Нонна Михайловна и сразу же дала поручение Бороде их вытравить. Борода травить животину не стал и вместо этого поставил табличку «Осторожно: здесь живут змеи!». Благодаря ей Валерка и нашел в невысыхающей низине то, что искал. То же самое в количестве трех штук нашла там и Нонна Михайловна, когда совершала обход территории перед тихим часом, а также обнаружила в камышах табличку с соответствующим действительности содержанием.

Такое наплевательское отношение к ее поручениям привело директрису в ярость. Не боясь намочить бархатные лодочки и подвергнуться нападению ужей, она шагнула в камыши, выдернула из земли табличку и пришла с ней прямо к Бороде на склад, где объявила, что в наказание лишает его премии. Премии у Бороды и так не было, поэтому он не сильно обиделся, но вскоре точно такая же табличка появилась у входа в общежитие, где жила Нонна Михайловна.

– Это скандал, – сказал Женька, входя в вожатскую с букетом вероники и держа его перед собой, как распятье. – Здесь живут змеи! И самовар в игровой вместо кулера. Что еще?

Еще был потолок в трещинах, гладкие ступеньки, на которых все поскальзывались, и запах карболки – сюрприз такой. На инструктаж надо было приезжать. Там бы заодно сказали, что нумерация отрядов начинается с головы состава.

– Женя, это такие мелочи, – сказала я. – Привыкнешь.

– А еще дети, – шепотом добавил Женька и сделал страшные глаза.

– Они милые. Ну где бы ты пообщался с таким Валеркой?

Женька плюхнулся на кровать, дважды подпрыгнул на подбросившем его панцире и начал раскладывать на подушке цветы вероники. Голубые свечки ложились в ряд, потом в другой. Подушка оказалась такой маленькой, что Женька сложил цветы высоким колодцем. Вскипел чайник, но никто не пошел заваривать чай. Все так пристально следили за тем, хватит ли места цветам, как будто сейчас это было первостепенно важным.

– Так, все. – Сережа очнулся первым. – Сейчас я вам сыграю «По трамвайным рельсам» Янки, и мы навсегда закроем тему карболки, самовара и потолка в трещинах. Ну или хотя бы не будем на это так остро реагировать.

Янка Дягилева была любимой исполнительницей Сережи. Сибирский андеграунд восьмидесятых, классика жанра: ненормативная лексика, в двадцать четыре года утонула в реке при невыясненных обстоятельствах. Янка не была популярна, как другие представители модного андеграунда, которые были тем моднее, чем чаще их таскали по кутузкам, но ее имя было известно каждому студенту.

Когда Сережа закончил играть и отложил гитару, Анька подобрала на кровати ноги и сморщила острый нос:

– Пооптимистичнее для первого дня ничего не нашлось? Нам здесь только «дыма с трубы завода» не хватает и «желтой тарелки светофора».

– Куда оптимистичней? – искренне удивился Сережа. – Просто красоту видно не сразу. А при определенных обстоятельствах можно любоваться даже дымом из трубы.

Что это за обстоятельства, Сережа не уточнил – испугался, что Анька догадается, и зря. О том, что он всю дорогу до лагеря с наслаждением мазохиста сгорал в адском пламени ее рыжих кудрей и теперь был готов так же мучиться хоть всю оставшуюся жизнь, она узнает самой-самой последней.