Полная версия

Полная версияАргонавты Средневековья

«Я схватил одну и стал ее рассматривать, – рассказывал Носилов – Она была тонкой не русской работы, на дне ее были изображены драконы, какие-то чудовищные птицы и звери, что-то знакомее по Египту и Персии.

Я спросил старика Сопра, что это, и он не колеблясь сказал мне, что это старинные чашечки из чистого серебра, которые еще от их дедов остались женщинам, как старинное, дорогое наследство[116]».

«Чистый, светлый металл» на потаенных капищах идолопоклонников издавна привлекал чужеземных искателей добычи – от викингов до русских промышленников XVIII–XIX вв. Не страшась ни стражи, ни гнева туземных божеств, они обирали «идолов, по лесам расставленных», унося жертвенные меха и драгоценную утварь. Вот что рассказывает одна из скандинавских саг (в сборниках XIII в.) о походе братьев Карли, Гюнстейна и Торира Собаки в Биармию:

«…пришли они на место, на большом пространстве свободное от деревьев, где была высокая деревянная ограда с запертой дверью; эту ограду охраняли каждую ночь шесть сторожей из местных жителей… Торир сказал „На этом дворе есть курган, насыпанный из золота и серебра, смешанных с землей; к нему пусть отправляются наши; на дворе стоит бог биармов, который называется Иомаль; пусть никто не осмеливается его ограбить". Затем, подойдя к кургану, собрали сколь можно больше денег, сложив их в свое платье…» Потом Торир велел им уходить, отдав такое приказание: «Вы, братья Карли и Гюнстейн, идите вперед, а я пойду самым последним (и буду защищать отряд)»; после этих слов все отправились к воротам. Торир вернулся к Иомалю и похитил серебряную чашу, наполненную серебряными монетами, стоявшую у него на коленях.[117]

Биармия скандинавских источников, куда плавали норманны, лежала где-то в пределах обширной зоны от побережья Белого моря до приполярного Урала. Капища, сходные с биармийским, здесь не были редкостью. Обилие находок блюд (иногда с отверстиями для подвешивания) на небольшой площади указывает на места святилищ, стертых с лица земли. Они располагались или вблизи жилых поселков, или в таежной глуши.

Белые круглые дирхемы

Арабская торговля вовлекала в свою орбиту не только племена северо-востока Европы. В нее втягивались восточные и западные славяне, народы Восточной Прибалтики и Скандинавии. Выходцы из Средней Азии, Персии и Ирака подчас добирались до туманного побережья Балтики, достигали Праги и Венгерской равнины, хотя отлично знали, что путь сквозь «страну славян» нелегок – «по степям, по землям бездорожным, через ручьи и дремучие леса» (Ибн-Русте).[118] Опасности дальних маршрутов не останавливали и разноэтничных купцов-русов, которые с берегов Каспия привозили товары на верблюдах в Багдад. В этом «богоизбранном» городе они встречали соотечественников – переводчиков и военных наемников, служивших в гвардии халифа. Первоначально, в IX–X вв., «русами» называли скандинавских «гребцов», купцов-дружинников, которым были не чужды и сухопутные маршруты. Участники походов на гребных судах, проникавшие в Восточную Европу, получили в инородной среде (арабы, Византия) наименование «русь». Оно распространилось позднее на земли и народ Русского государства, впитавшего норманнские и тюркские кочевнические традиции степняков, особенно явные в конце IX–X вв.

Великий волжский путь связывал Восточную Европу с мусульманским миром: «Из этого же леса (Оковского) течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское (Каспийское. – В. Д.). Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы и дальше на восток пройти в удел Сима…»[119] (т. е. в восточные страны от Бактрии и Индии до Сирии и Аравии).

В IX–X вв. преобладала не межобластная, а дальняя торговля – «гостьба». Монетное серебро, драгоценную утварь, шелка и пряности Востока обменивали на рабов или продукты, собираемые в виде дани с зависимых смердов: пушнину, мед, воск, лен, выделанные кожи – «телятин».

Сосредоточенная в местах пересечения главных магистралей торговля предметами роскоши способствовала накоплению богатств в руках князя с его окружением и самих купцов. Стеклянную посуду Сирии и Египта, поливную керамику Рея и Самарканда находят при раскопках боярских усадеб Новгорода, Старой Рязани, Новогрудка. Импортные сосуды и украшения из бронзы и серебра, обнаруженные в курганах, сопровождали в «иной мир» вождей и дружинников.

Зато во всех слоях населения распространялись куфические монеты – дирхемы. От Дании и Швеции до Прикамья обнаруживают зарытые в землю клады этих тонких серебряных кружков диаметром 2–2,5 см. Надписи на обеих сторонах – это благочестивые изречения, имя правителя, место и год чеканки по хиджре. Название монет – «куфические» – происходит от названия шрифта – «куфи», созданного в городах Куфе и Басре.

Если в кладах IX в. господствуют дирхемы иракской чеканки, то в кладах X в. преобладают монеты государства Саманидов – в то время самой могущественной державы на иранском Востоке со столицей в Бухаре. Правившие в Хорасане и Мавераннахре Саманиды обеспечивали безопасность караванных трасс через Среднюю Азию. Проникновение на европейские рынки дало возможность этой династии наиболее выгодно сбывать серебро: «ходит у них (волжских булгар) одна куница за два дирхема с половиной, а белые круглые дирхемы привозят из областей ислама, совершают на них сделки» (Ибн-Русте).[120]

Как доказали нумизматы, большинство кладов со славянских земель свидетельствует о местном денежном обращении. Обнаружены граффити, нанесенные на арабские монеты. Среди них выделяются рунические надписи магического характера с пожеланиями блага, отвращения несчастья. К дружинной атрибутике относятся воспроизведения мечей, скра-масакса (большого боевого ножа), ладей, воинского стяга. Среди религиозных символов – молот Тора, кресты греческого и латинского типов.

К древнерусской княжеской эмблематике относятся «знаки Рюриковичей». В варварском обществе монеты служили средством товарного обмена и выполняли важную знаковую функцию: захваченные богатства – свидетельство доблести вождя и его дружины. Монеты разрубали, переплавляли в слитки и украшения. Сотни тысяч монет в кладах еще не говорят о развитом денежном обращении, поскольку выпадали из оборота. Объяснение можно искать в сакральном отношении скандинава к своим сокровищам – воплощению счастья и успеха. Пока клад лежал нетронутым в земле или болоте, он хранил в себе удачу хозяина и был неотчуждаем. Серебро и золото обладали сакрально-магической силой в глазах варваров.

Сравнительно крупные клады принадлежали зажиточным купцам или предводителям дружин, что в то время вполне совмещалось. Клады небольших размеров, обнаруженные на сельских поселениях либо вблизи них, отражают протогорода с их сельскохозяйственной округой. Жители сел могли приобретать монеты и у бродячих торговцев, разносивших их по деревням и погостам (центрам сельских общин) – зародышам будущих ярмарок.

Вдоль главных речных артерий исследованы протогородские поселения IX – начала XI в. За последние десятилетия они привлекают все большее внимание археологов. Эти сходные памятники обычно включают селища, небольшие укрепленные городища, а главное – обширные курганные могильники с многочисленными дружинными захоронениями. К их числу относят Старую Ладогу, Рюриково городище под Новгородом, Гнездовский комплекс под Смоленском, Сарское городище у Ростова Ярославского, Тимиревское и Михайловское поселения в Ярославском Поволжье, Шестовицы возле Чернигова и другие объекты.

Достаточно сложные организмы на трансконтинентальных магистралях были тесно связаны с интересами международной торговли и далеких грабительских походов. Здесь могли находиться резиденции княжеских наместников, руководивших сбором пошлин, погосты-становища для взимания дани с местного населения, могла процветать и работорговля.

Эти торговые места, фактории обнаруживают сходство с приморскими центрами, известными под германским названием «вик» в значении – порт, гавань, залив. Протогорода располагались на пограничье племен и важнейших торговых путях, их отличала мобильность населения и его смешанный этнический состав. Найденные клады и вещи в курганах включают привозные предметы роскоши: украшения из серебра и самоцветов, шелковые ткани Ирана и Византии, глазурованную и стеклянную посуду из мастерских Сирии или Египта. К числу виков относят Хедебю в Дании, Скирингсаль в Южной Норвегии, Бирку на озере Меларен в Швеции, Колобжег и Волин на южном побережье Балтики.

В Гнездове – средоточии славяно-варяжских контактов на центральном участке «Пути из варяг в греки» (там перекрещивались водные и волоковые переходы систем Волхов – Днепр – Двина – Угра – Ока) выделяется группа «больших курганов» – аристократическое кладбище в центральной части могильника. Военные вожди захоронены по скандинавскому обряду. На земляной платформе сооружался погребальный костер, на нем устанавливалась ладья. В ней помещали тела мужчин в воинских доспехах и женщин в праздничном наряде Затем все предавали огню. Останки собирали в урны, возле которых складывали оружие. Мечи и копья часто воткнуты в землю и накрыты шлемом или щитом. Вслед за тем совершали жертвоприношения: туши барана или козла (у норманнов козлы почитались священными животными бога грома, бури и плодородия Тора) погружали в котел рядом с захоронением. Над прахом покойных сооружали курганную насыпь.

В крупных курганах Гнездова и других центров международной торговли открыты погребения бесстрашных викингов – этих «пассионариев», по терминологии Л. Н. Гумилева, – людей, обладавших повышенной тягой к действию, боеспособностью и выносливостью, для которых летними жилищами служили корабли. Вся жизнь чуждых оседлости купцов-пиратов была направлена на организацию далеких и опасных экспедиций. Планы походов на юг и на восток, к Волге, детально разрабатывали еще зимой. Тогда же тщательно подбирали людей для корабельных экипажей – «самых сильных и самых храбрых». В них включали наемников из славян «и из других стран». Строили новые, ремонтировали и оснащали старые корабли, хранившиеся в специально оборудованных сараях. Ремесленники обслуживали интересы привилегированного дружинного слоя. В Гнездове обнаружены погребения мастеров с молотками, напильниками, резцами, долотами, т. е. кузнечным и деревообделочным инструментарием, связанным с судостроением.

Отправляясь в рискованные рейсы, «люди Севера» объединялись в многочисленные флотилии… И вот назначен день похода. Возглавивший его конунг дает прощальный пир, приказывает трубить сбор и сниматься с якоря. Спускаемые на воду корабли являют собой красочное зрелище. Паруса в красную, синюю и зеленую полосы, расписная обшивка бортов, разноцветные шатры, заменявшие каюты, сверкающие золотом носовые изваяния чудовищ, вывешенные на бортах щиты с фигурами чудовищ на них…

Одна из скандинавских саг рассказывает о норвежском конунге Харальде Прекрасноволосом: «Зимой по его распоряжению был построен большой и роскошный корабль с драконьей головой на носу. Он отрядил на него свою дружину и берсеркеров (отчаянных воинов, впадавших в экстаз и доводивших себя в бою до полного исступления. – В. Д.). На носу во время боя должны были стоять самые отборные воины, так как у них был стяг конунга… Харальд-конунг брал в свою дружину только тех, кто выделялся силой и храбростью и был во всем искусен». Недаром презиравших смерть «тружеников моря» наделяли такими прозвищами, как Раскалыватель Черепов, Гадюка, Кровавая Секира.

Находки дирхемов тяготеют к бассейнам больших и малых судоходных рек, вдоль которых располагались города и поселения. Скопления кладов наблюдаем в зонах концентрации оседлого населения и в центрах с широким размахом торговли – Новгороде, Киеве, Любече, Владимире-на-Клязьме. Они сосредоточены и в районах волоков, где местные жители, извлекая доход из перевозки грузов, предоставляли инвентарь для передвижения ладей посуху. Волоки контролировались военными гарнизонами.

Рис. 33. Рукоять меча скандинавского дружинника X в., обнаруженная в одном из больших курганов Гнездова.

Из Волжской Булгарии парусные караваны везли монетное серебро вверх по Волге и ее притокам. От Булгара начинался маршрут к Киеву (Куябе), из которого, как утверждали арабские географы, вывозили меха и ценные мечи (рис. 33). Через Крым и причерноморские степи шел товарообмен между Киевом и Закавказьем. «И доходят мусульманские купцы из Армении до Куябы» (Идриси).[121] На территории древнего Киева археологи обнаружили кости верблюда.

Путь на Готланд, Аландские острова, в Швецию, Польское Поморье (с центром в Волине) и Данию шел через Ладогу, Ладожское озеро, Неву и Финский залив. Садко плавал именно по этому маршруту.

А и поехал торговать купец богатый новгородский,А и как на своих на черных на караблях.А поехал он да по Волхову,А и со Волхова он во Ладожско,А со Ладожского выплывал да во Неву-реку,А и как со Невы реки как выехал на сине море[122]Западной Двины проникали в «землю варягов» и в верховья Днепра. Гнездовский комплекс под Смоленском, который включает городище, обширное поселение и курганный могильник, – ключевой пункт на днепро-двинской артерии (пять кладов дирхемов).

В Гнездове оседал торгово-ремесленный люд из славян и уроженцев Восточной Прибалтики. Норманнских дружинников, называвших Русь – Гардарики, охотно принимали на воинскую службу и князья Киева, и константинопольские василевсы. «Кольскегг крестился в Дании, но там ему пришлось не по душе, и он отправился на восток, в Гардарики, и пробыл там зиму. Оттуда он поехал в Миклагард (Константинополь. – В. Д.) и вступил там в варяжскую дружину. Последнее, что о нем слышали, было, что он там женился, был предводителем варяжской дружины и оставался там до самой смерти» («Сага о Ньяле»).[123]

Главные восточноевропейские пути сообщения входили в систему трансконтинентальных магистралей. Расположенные вдоль них дружинные лагеря, места дислокации воинов и одновременно торгово-фискальные центры сыграли важную роль в усилении княжеско-боярской прослойки, более того – в формировании Древнерусского государства. Сухопутные и водные коммуникации соединяли Западную Европу с отдаленными странами Азии. Ибн-Хордадбех привел маршрут еврейских купцов, ездивших «с востока на запад и с запада на восток». Их путь лежал «за Рум», в страну славян и в хазарскую столицу. Отсюда по Джурджанскому (Каспийскому) морю они добирались до Балха, Мавераннахра, кочевий тогуз-гузов и Китая. Этот маршрут – часть мировой трассы, протянувшейся от Северной Африки и Испании до Китая (Барселона – Тудела – Нарбонн – Лион – Верден – Майнц – Регенсбург, затем по Дунаю через Венгрию и Галич или через Прагу, Краков и Владимир-Волынский – к Киеву). Из Киева, минуя кочевнические степи Причерноморья, следовали в Волжскую Булгарию, спускались по Волге – «главной дороге серебра» – и плыли вдоль кавказского и персидского побережья Каспия. Из Рея проникали в глубь Азиатского континента, минуя Балх и Согдиану. При желании из этого города можно было вернуться на запад через Багдад и Восточное Средиземноморье.

От Итиля до Бирки

IX–X столетия вызвали к жизни характерную фигуру купца, который в зависимости от обстоятельств легко превращался в профессионального воина или в алчного и безжалостного грабителя. Судя по курганным погребениям Руси и Скандинавии, его атрибутами служили не только миниатюрные весы с гирьками для взвешивания серебра, но и меч, боевой топор или копье. Мужественный и грубый облик этих торговых людей, привыкших клясться «бортом ладьи и краем щита, конским хребтом и сталью меча», рисуют исландские саги: «Викинги стали стрелять в них, и начался бой. Торговые люди храбро защищались. Снекольв бросился на Олава и проткнул его своим копьем. Грим с такой силой ударил Снекольва копьем, что тот упал за борт. Тут Хельги встал рядом с Гримом, и они прогнали с корабля всех викингов» («Сага о Ньяле»).[124] Купцы, посещавшие Константинополь, – и норманны, и русские – были вынуждены входить в город «без оружья». Договоры Руси с греками уделяли особое внимание убийствам, кровопролитным дракам и ссорам, возникавшим на улицах византийской столицы между ее жителями и пришельцами, где они имели купеческое подворье при монастыре св. Мамонта.

Отряды воинов-купцов, постоянно странствуя по морю на кораблях, совершали походы в отдаленные земли, нападали на каждое встречное судно и грабили его. Богатства, захваченные в таких походах, – свидетельство доблести и удачи вождя с его сподвижниками – служили важным средством сплочения дружинников.

В опасный путь отправлялись купцы, их дети, родственники и слуги – все вооруженные. В честь этих людей, часто погибавших на чужбине, насыпали мемориальные курганы-кенотафы. Подчас в роли торговцев выступали сами военные предводители или рядовые дружинники: «Одного человека звали Торир Ездок в Англию. Он много торговал и подолгу плавал в разные страны и привозил конунгу сокровища. Торир был дружинником Харальда-конунга…» («О Халльдоре, сыне Снорри»).[125]

С транзитной торговлей купеческих дружин можно связать необычайно крупные клады дирхемов, насчитывавшие свыше 10 тыс. монет весом до 100 кг. Они найдены на главных коммуникациях от Булгара к Балтике – в Муроме, Великих Луках, устье Волхова. Скорее всего, клады-гиганты принадлежали купцам, которые, предпринимая столь далекую поездку, готовились к обмену в большом масштабе. О степени концентрации дирхемов в их руках дает представление рассказ Ибн-Фадлана: рус, владевший 10 тыс. дирхемов, справлял своей жене один ряд мониста; после каждых 10 тыс. накопленных монет он прибавлял по одному ряду: «И бывает, что иная женщина будто бы имеет на шее одновременно десять монист (и даже) более».[126] Чтобы не рисковать в дороге всей суммой, владелец зарывал часть капитала, запоминая место. Не каждому удавалось вернуться за спрятанным богатством, и его много веков хранила земля. Некоторые клады находят в среднеазиатских металлических кувшинах, – видимо, они принадлежали чужеземным торговцам.

Из-за сложности преодоления огромных расстояний преобладали не прямые транзитные связи Северной Европы с Востоком, а торговля по этапам. Караваны совершали путешествия в пределах ограниченных отрезков – от одного местного рынка к другому. Коммерческие сделки заключали в промежуточных центрах, где встречались деловые люди – булгары, хазары, славяне, скандинавы и евреи.

Посредниками в торговле с Восточной Европой выступали Хорезм, города Южного Прикаспия и Хазарский каганат, где монетное серебро и художественный импорт неоднократно меняли владельцев.

Хорезмийцы «более всех жителей Хорасана рассеяны (по чужим местам) и более всех путешествуют; в Хорасане нет большого города, в котором не было бы большого числа жителей Хорезма», – писал арабский географ Истахри.[127]

В торговой части Итиля – Хазаране – проживало свыше 10 тыс. мусульман, из них вербовали войско хазарского царя, хорезмийские воины и чиновники служили венгерскому королю Хорезм контролировал товарооборот Саманидов с Восточной Европой и тюркскими кочевниками главный город страны Кят называли «воротами в Туркестан гузский, складочным местом товаров тюрок, Туркестана, Мавераннахра и области хазар, местом стечения купцов» Через Отрар, Тараз и Бала-сагун отсюда вели пути в Монголию и Китай Хорезмийские чаши находят в уральских кладах Даже византийская серебряная посуда VI–VII вв, проделав громадный путь, попадала в Прикамье через Хорезм Об этом говорят врезанные хорезмийские надписи на блюдах, исполненных ювелирами Константинополя С севера на берега Амударьи доставляли рабов и отборные меха, добытые в «областях русов, булгар и Киева» Торговля велась интенсивно «по причине частого проникновения хорезмийцев в Булгар и к славянам» (Ибн-Хаукаль)

В прикаспийские провинции Ирана – Табаристан и Джур-джан с крупными портами Амолем и Абескуном – стекались купцы из Ирака, Сирии, Хорасана и Индии Отсюда вдоль берегов Каспия их суда плыли в Итиль В обратном направлении из Джурджана в Рей – «торговый центр мира» – поступали товары русов. Этот многолюдный город с его оживленными базарами, бесчисленными лавками, вместительными складами и караван-сараями торговал с Арменией и Азербайджаном, Хорасаном и Хазарией С XII в из Рея в русские города поставляли посуду с надглазурной росписью люстром,[128] которая радовала глаз своим золотистым с металлическим отблеском узором.

Посредниками в связях Руси со Средним Востоком выступали волжские булгары, а восточная торговля Скандинавии шла через русские земли. Норвежский мореход одной исландской саги так часто ездил на Русь, что его прозвали «Гудлейк Русский».

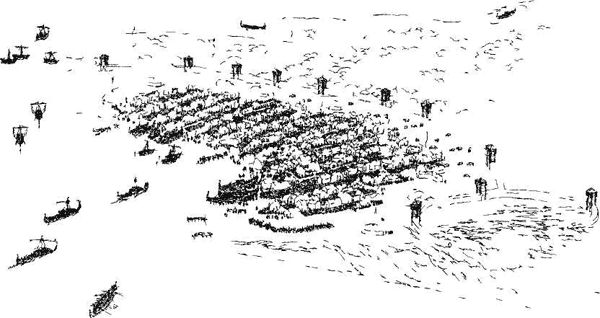

Рис. 34. Город Бирка в середине X в (реконструкция).[129]

Однажды он закупил в Новгороде (Хольмгарде) для норвежского короля Олафа «драгоценные товары, которые трудно достать здесь в стране»: парадные облачения, «меха величайшей ценности» и столовую утварь. После пребывания в Киеве другой скандинав – Олаф Трюг-вассон привез в Норвегию кипы шелка на шести кораблях. В пределах Швеции восточный импорт сконцентрирован в Бирке (находилась у озера Меларен в 30 км от Стокгольма) и на острове Готланде (рис. 34). В эпоху викингов к причалам трех гаваней Бирки приставали корабли из Новгорода и Дании, Фрисландии и Англии. Море связывало ее с северными районами Швеции, Готландом, Хедебю (торговый центр викингов на полуострове Ютландия) и городами Польского Поморья. Облик этого портового «города-путешественника» воссоздан благодаря длительным раскопкам шведских археологов. Вскрыты остатки домов, часть оборонительного вала, насыпанного из камней и земли. В погребениях огромного городского некрополя найдены дирхемы, стеклянные сосуды из Египта и Ирака, восточные серебряные украшения и «глазчатые» бусы, фрагмент китайской шелковой ткани.

Волшебные камни

В поэме «Руодлиб» (XI в.) рассказано о том, как король дарит герою великолепные украшения с самоцветами:

Пряжкой роскошною царской еще был дополнен подарок…На середине ее орел вздымал свои крылья,Шар из кристалла прозрачный он в клюве держал, а в кристалле.Три малюсеньких птички, казалось, летали кругами…Несколько пряжек король прибавил, более легких:Вставлено было и в них немало камней драгоценныхРазных цветов – и сверкали они, как звезды на небе…Дважды восемь сережек висячих туда же добавил —Первые пары четыре усыпаны были камнями,Ярко сверкали на них аметист и берилл драгоценный…Тридцать колец изготовить король приказал напоследок,Чистое золото взять – и самого высшего рода.Каждый перстень велел драгоценным камнем украсить,Вставив в него лигурин, гиацинт с бериллом прекрасным[129]Изделия из восточных самоцветов знали во всех уголках Европы. И христиане и мусульмане твердо верили: камни защищают человека от «порчи», приносят ему счастье, здоровье, богатство, влияют на его будущее. Амулеты из драгоценных камней, подобранных к месяцу рождения и связанному с ним зодиакальному знаку, предохраняли от всяческого зла. Средневековые книги о камнях – лапидарии – полны поверий о магических свойствах самоцветов.

Торговца драгоценными и полудрагоценными камнями, тонкого знатока их цены и качества – сирийца, армянина или иранца – можно было повстречать и в Булгаре на Волге, и во Франции. «В Ланьи, Баре и Провансе есть торговцы вином, хлебом, солью, селедкой, шелком, золотом, серебром и драгоценными камнями», – говорится в старофранцузском фаблио.[131] У двух братьев из Рея, крупных торговцев самоцветами, Бируни почерпнул редкостные сведения о местах добычи и обработки камней, о том, как их определять по твердости, цвету и весу, о дальней транспортировке их. Его трактат «Собрание сведений для познания драгоценностей» («Минералогия») – обширный свод минералогических знаний Средневековья.

Ибн-Фадлан упомянул о каких-то зеленых бусинах: их привозили к русам на кораблях и продавали за дирхем каждую. Русы составляли из них ожерелья для своих жен. С XI в. через Среднюю Азию к восточным славянам в огромных количествах поступали бусы из оранжевого просвечивающего на солнце сердолика и фиолетового аметиста. В кургане Тимеревского могильника под Ярославлем погребенного сопровождала сердоликовая печатка с арабской надписью «благодать от Аллаха».

Согласно Бируни, копи сердолика – плотной полупрозрачной разновидности халцедона – разрабатывали в Индии и Йемене (город Сана). С бронзового века в Средней Азии это излюбленный поделочный камень для бус. Грузинский поэт Иоанн Шавтели (XII в.) писал о хорезмийском сердолике:

Ты украсил, свыше вдохновленный,Хорезмийским сердоликом троны.Сооружены из райских сосенВо дворце опорные колонны.[132]Сердоликовые бусы, известные в Хорезме с раннего Средневековья, во множестве вывозили на Север. Верили, что сердолик прогоняет злых духов и предохраняет от козней врагов. Пророку Мухаммеду приписывают слова: «Кто носит в перстне сердолик, тот непрестанно пребывает в благоденствии и радости». Армянский медик XII в. Мехитар Гераци писал о нем: «Натура его, когда кто-либо держит его при себе, оказывает успокаивающее и усмиряющее действие. Другое его свойство заключается в том, что он приносит пользу мужчине или женщине, страдающим кровотечением».[133] Бусы из этого «солнечного камня» служили не только украшением, но и чудесным оберегом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.