Полная версия

Полная версияАргонавты Средневековья

Купцы, разбогатевшие на дальней торговле, как и рыца-ридихкане, владели обширными поместьями и обитали в укрепленных усадьбах-замках.

«Кто из алчности с востока едет на запад»

Профессиональное купечество Востока не утратило своих позиций и тогда, когда полчища фанатичных мусульман в VII–VIII вв. сокрушили и империю Сасанидов, и мелких правителей Средней Азии, пронеся знамена с полумесяцем до берегов Сырдарьи. Иранский заградительный барьер пал – установились непосредственные связи между танским Китаем и Арабским халифатом. Вслед за завоевателями двинулись купцы – греки и евреи, сирийцы и персы, нелегкую миссию которых мусульмане чрезвычайно ценили. Дух дальней торговли продолжал владеть этим обществом: «…кто из алчности с востока едет на запад, по горам и морям, и подвергает опасности жизнь, и тело, и имущество, не страшится разбойников, и бродяг, и пожирающих людей хищников, и небезопасных путей, людям Запада доставляет блага Востока, а людям Востока доставляет блага Запада, тот, конечно, содействует процветанию мира, а это – не кто иной, как купец».[64] На караванах верблюдов из Ирака, Ирана и Аравии в гавани сирийского и малоазийского побережий доставляли изюм, урюк, миндаль, финики, «сарацинские», т. е. происходящие из стран халифата, багдадские гладкие и пушистые ковры, готовые одежды. Из Селевкии и Антиохии большие и малые корабли перевозили товары к Босфору. В Константинополе, крупнейшем мегаполисе Средневековья, торговали едким индийским перцем, нардом из Лаодикеи, ароматной корицей с Цейлона и из Средней Азии, гвоздикой с Молуккских островов. С Явы и Суматры доставляли алоэ, из Тибета – растительный мускус, из Персии – лазурь – синее красящее вещество, из Аравии – благовония: ливан и душистую смолу смирну (мирру).

Приморскую Сирию с Южной Аравией связывал караванный Путь благовоний, который проходил вдоль западного побережья Аравийского полуострова и по Красному морю. По нему в Переднюю Азию поступали редкостные товары из «страны царицы Савской» (Йемен), Черной Африки и Эфиопии. Египет и Сирия ввозили в страну ромеев все виды пурпура, используемого для окраски тканей.

В пределах мусульманского мира под центральной властью Аббасидов шел постоянный обмен товарами. Особенно благородной и прибыльной считали торговлю предметами роскоши: дорогими тканями, ювелирными и парфюмерными изделиями, посудой из золота, серебра и стекла.

«…Едва ли в нашем городе Серахсе недостает чего-нибудь из товаров, так как если прекращают приходить караваны с одной стороны, приходят они к нему Серахсу с другой» (Мукаддаси).[65] Арабские и иранские купцы по-прежнему проникали во внутренние области Китая. Их путь лежал через моря Индийского океана или по сухопутной «дороге шелка». Масуди встретил в Балхе старика «с умом и пониманием», который много раз ходил в Китай. В Хорасане он встречал немало бывалых людей: они путешествовали из Согда через «Нашатырные горы» (Тянь-Шань) в Тибет и Китай. Вело их не любопытство и не жажда географических открытий, а купеческая корысть.

О громадных прибылях торгового патрициата дает представление рассказ Ибн-Хаукаля: мусульманский купец Рамешт, проживший около 20 лет в Китае, вывез оттуда товаров на 500 тыс. динаров По возвращении он на свои средства заменил серебряную облицовку бассейна для омовения в Мекке на золотую.

Издревле на Востоке вели караванную торговлю: одиночка не мог справиться с дорожными опасностями и громадными путевыми расходами. Купцы закупали товары и комплектовали крупные караваны из сотен людей и вьючных животных – верблюдов, лошадей, мулов.

Когда из лагеря, в котором находился буддийский паломник Сюань Цзан, ушло несколько десятков человек со своими товарами, этого даже не заметили. Посольство халифа Муктадира из Багдада в Волжскую Булгарию насчитывало 5 тыс. купцов, ремесленников и духовных лиц и 3 тыс. вьючных животных. Ездили и небольшими партиями: арабские купцы отправлялись к берегам Енисея всего с двадцатью верблюдами. Во главе караванов стояли должностные лица из богатых купцов. Их обслуживал целый штат приказчиков, писцов, нотариусов. Большинство людей в караване составляли слуги и военная охрана. На границе с неспокойной кочевой степью каравану придавали дополнительный конвой. Вместе с торговыми людьми ехали послы, паломники, ученые, ремесленники – так было безопаснее. Правители городов и областей часто давали дипломатические поручения и самим купцам.

Караван снаряжали долго и тщательно как в исходной точке маршрута, так и на промежуточных перевалочных пунктах. У крупных поставщиков закупали верблюдов, приспособленных к преодолению пустынных пространств, и мулов для передвижения по горам и областям с влажным климатом. Товары упаковывали по-разному. Жидкие продукты: мед, масло, смолу, нефть перевозили в кожаных бурдюках; дерево, хлопок, шерсть – в крепко перевязанных тюках, а сено и солому – в сетках. Соль и хлеб везли в сумах, а ткани и ценности – в специальных мешках из разноцветных материй. Дыни и виноград бережно складывали в глубокие ивовые корзины.

В дальний путь обычно пускались весной. Когда в феврале 922 г. халифское посольство решило отправиться из Хорезма к волжским булгарам, купили тюркских верблюдов, сделали дорожные мешки из верблюжьих кож для переправы через реки, на три месяца запаслись хлебом, просом, сушеным мясом. Жители Джурджании снабдили отъезжающих теплой одеждой для путешествия зимой и ранней весной через степи («… каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нем», – писал секретарь посольства Ибн-Фадлан). Наняли проводника из жителей Джурджании. Приготовления оказались не напрасными: в приаральских степях стояли сильные холода, мели беспрерывные метели, верблюды увязали по колено в снегу.

Нелегок был и Шелковый путь по Иранскому нагорью, через Среднюю Азию и Восточный Туркестан, где шли и шли караваны с драгоценным грузом.

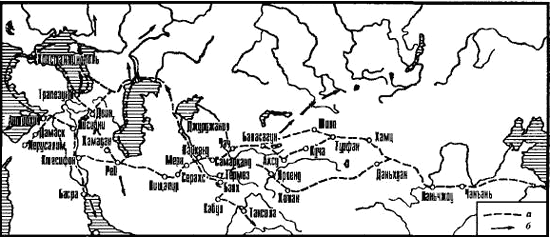

И ныне привел караван я.Гружен Коврами, одеждами, тканями он.Алмазы везем, благовонья, венцы —Ведь здесь покупатели, мы ж – продавцы.[66]ФирдоусиОсновная магистраль протянулась от Средиземного моря через Нисибин, Хамадан, Рей, Нишапур, Мерв, Бухару, Самарканд, Чач, Тараз (Талас), Баласагун, оазисы Восточного Туркестана к танской столице Чанъань (рис. 20). Самые трудные участки трассы старательно поддерживали в хорошем состоянии. В солончаковой пустыне Центрального Ирана через каждые 15 км встречалась куполообразная постройка над прудом с водой. Для ориентировки служили деревянные шесты или похожие на минареты башни. Через реки перекидывали изогнутые дугой мосты на стрельчатых арках. «Если двигаться прямым путем, то считают, что от Красного моря до Китая около 200 станций, или дневных переходов. Отдельные расстояния следующие: от Красного моря через пустыню до Ирака около 2 месяцев, из Ирака до Балха около 2 месяцев, от Балха до границ ислама в стране Фергане немногим более 20 переходов, от Ферганы через Страну карлуков до домов Тагазгаза немногим более 1 месяца, от жителей Тагазгаза до моря, омывающего берега Китая, около 2 месяцев» (Абу-л-Фида, XIV в.).[67] Срок, указанный этим поздним географом, можно считать рекордом скорости. Практически путешествие в Китай растягивалось года на три ввиду длительных остановок на отдых, зимовок, ожиданий благоприятной погоды и т. д. По пути лежали главные торгово-ремесленные города Востока, центры притяжения людей и товаров.

Рис. 20. Великий шелковый путь: а – основная трасса; б – ее ответвления.

Нишапур – «место торговли обеих сторон (Востока и Запада), его товары вывозятся во все страны, у его ткани слава и блеск, в нее наряжаются жители Египта и Ирака. Там собираются плоды, и туда ездят ради наук и торговли. Он – ярмарка Фарса, Синда и Кермана, складочное место Хорезма, Рея и Джурджана» (Мукаддаси).[68] Благосостояние таких городов, как Нишапур, было неразрывно связано с интересами дальней торговли. Их население пополняли пришельцы из разных мест.

Между цветущими оазисами лежали обширные незаселенные зоны – знойные пустыни с зыбучими песками и посещаемые только кочевниками степи. «Пески расстилаются на необозримое пространство; по прихоти ветра они то нагромождаются в одном месте, то вновь разметаются. Путники не находят там никаких следов человека, и многие из них сбиваются с дороги… Поэтому странники отмечают дорогу, собирая в кучи кости животных. Там нет нигде ни воды, ни растительности и часто дуют жгучие ветры. Когда поднимаются эти ветры, люди и животные падают в изнеможении и заболевают.

Временами слышатся то пение и свист, то болезненные стоны; если прислушиваться к этим звукам, то сознание помутится и потеряешь способность передвигаться. Вот потому там часто гибнут путники. Эти миражи – наваждение демонов» (Сюань Цзан).[69] Дорога через безбрежные просторы Центральной Азии, усеянная скелетами людей и животных, была нелегка. В безжизненной пустыне в районе Лобнора, называемой «Барханами белого дракона», летом дули горячие ветры, и тогда старые верблюды начинают кричать, собираются вместе и прячут морды в песок. Если люди тотчас же не покроют рот и нос шерстяными тканями, то их ждет гибель. После зыбучих песков идущих на запад путешественников ждал тяжелый переход через Памирское нагорье. По словам очевидцев, «скалы вздымаются вверх на громадную высоту. Если человек посмотрит вниз, у него кружится голова, и если захочет идти вперед, то не найдет места, куда поставить ногу».

Несмотря на громадные расстояния, безводные пустыни и труднопроходимые горы, по Шелковому пути в обоих направлениях шли и шли караваны. Двугорбые верблюды бактрийской породы, эти «корабли пустыни», стойко выносили тяжелые переходы. В государствах-оазисах Восточного Туркестана была четко организована транспортная служба. На специальных станциях – «ямах» происходила смена верблюдов.

«Караван пришел, товары нам везет!»

Движение каравана подчинялось постоянному, несколько монотонному ритму. Традиция закрепляла его обычаи и распорядок жизни. Странствие совершалось неспешно, а стоянки были долгими. В безводной пустыне и степях, где отсутствовала дорожная служба, караванщики сами устраивали себе привалы.

Караванщики своим путем идут.Мерно за верблюдом шествует верблюд.Жвачку на ходу животные жуют,На горбах тюки с товарами несут…Ночь идет за днем, за ночью день идет, —Караванный путь не близок и не скор.Хотя правители, через владения которых проходил торговый путь, прилагали все усилия для обеспечения его безопасности, нередко на караван нападали грабители; их ватаги достигали нескольких тысяч человек. Иногда они брали выкуп с купцов. Караван могли обобрать не только кочевники: во времена междоусобных войн и смут становились небезопасными и районы проживания оседлого населения.

Переваливая через столько гор, Люди на дорогу устремляют взор: Может ведь нагрянуть и разбойник-вор, Станут на привале – выставят дозор, Где им питьевая встретится вода, Там и отдыхать стараются всегда… Хоть еще конца дороги не видать, Дай бог быть живыми и товар продать, Любят уж заранее прибыли считать… Если ночевать в пути решат они, Чем ни есть себя вооружат они. Если близко звери, разведут огни, А с рассветом снова в путь спешат они… Сколько им терпеть приходится невзгод! Дни идут за днями, месяцы идут, Караванщики в страну Байсун бредут. Вот уже пред ними край родной простерт, Сладко пахнет дымом соплеменных юрт, Соплеменников они встречают тут.

Приход каравана из незнакомых мест воспринимали как большое событие.

Видя их, народ на перекрестках ждет, Весть об их прибытии впереди идет: «Караван пришел, товары нам везет!» Каждый встречный им поклоны отдает… Эти люди тоже все – и стар и юн – На базар идут в тот самый град Байсун. Будет каравану – люди говорят – В этот день базарный очень рад Байсун.

И вот караван, минуя предместья-рабады, вступал на узкие улицы восточного города, где едва-едва могли разъехаться две арбы. С трудом пробираясь сквозь разноязычную толпу, он шел по лабиринту базарных переулков, кое-где перекрытых сводами или циновками, проходил под купольными зданиями на перекрестках главных улиц, где вели бойкую торговлю, минуя сотни маленьких мастерских-лавок, в которых под навесами-айванами ремесленники продавали свои изделия. На глазах у прохожих работали кузнецы, ткачи, кожевники, гончары, деревообделочники, оружейники, медники, ножовщики, переплетчики, ювелиры, изготовители сладостей, духов и лекарств, мясники и пекари. Здесь же на улице клиентов обслуживали брадобреи и сапожники, прямо на земле раскладывали свои товары старьевщики, назойливые гадальщики предлагали свои услуги, крикливые оборванные нищие хватали за полы прохожих. Рядом под одобрительные возгласы зрителей давали представление бродячие фокусники. Этот оглушающий цветастый базар выплескивался далеко за пределы тима – крытого рынка на берегу речки или канала, где каждый ряд был закреплен за определенным товаром. Мечети и медресе[70] на рыночных площадях приводили в изумление странников затейливостью своего убранства.

Караванщики приходят в Байсун-град,Заворачивают в караван-сарай,Здесь расположившись, попивают чай.Будь благословен, отцов священный край![71]Наконец-то после долгого утомительного пути можно отдохнуть среди соплеменников! Люди одной национальности и веры останавливались в одной части города. Окруженные стеной с башнями вместительные караван-сараи у городских ворот или при оптовых рынках гостеприимно принимали путников. Внутри этих «крепостей» находился обширный двор с несколькими деревьями и водоемом.

В зданиях по сторонам двора в два или три этажа размещались небольшие жилые комнаты-худжры с выходом на террасу. На подворье разгружали товары, люди за плату получали постель и еду, ставили на отдых вьючных животных. Здесь узнавали последние торговые новости и заключали выгодные сделки. Под сводчатыми воротами караван-сарая гнездилось множество лавочек; там продавали коренья, хозяйственные товары, фонари и другие вещи, необходимые путнику. В городах караван-сараи содержались товариществами купцов, в деревнях – сельскими общинами. Складские помещения при подворьях охраняла наемная стража, при приближении каравана она открывала запертые на ночь ворота.

Птица счастья

В VII–X вв. искусство Византии, Ирана, Средней Азии и Китая, соединенных оживленной караванной магистралью, вступило в период особенно тесного взаимодействия. В его сферу было вовлечено и население лесной полосы и степей Сибири. Торговые люди, чиновники и пилигримы везли с собой художественные вещи, которые вдохновляли мастеров в разных концах Евразии. С запада на восток и с востока на запад дипломатические миссии доставляли необычайные подарки. Могучий шахиншах Ирана Хосров I Ануширван получил от властелина Китая «сделанную из жемчуга лошадь со всадником, а глаза той и другого были из красного яхонта, и китайское платье ушари, на лазоревом поле которого был изображен царь в короне и украшениях и в своих царских одеждах, а слуги стояли перед ним; несла это платье невольница с (распущенными) волосами, которые скрывали ее целиком… (другие) платья находились в золотом сундуке».[72] Турфанский повелитель послал «сыну неба» собачку из Фолини (Рима) и добытые где-то на севере меха черно-бурых лисиц.

Когда арабы ворвались в сокровищницу правителя согдийского города Кеша, они нашли там украшенные рисунками позолоченные сосуды, седла, атлас и другие «китайские диковинки». На склоне лет Бируни вспоминал: «Был у меня в Рее друг из купцов Исфахана, в доме которого я гостил. И видел я, что вся посуда у него – миски, уксусницы, солонки, тарелки, кувшины, чаши и даже сосуды для нагревания, тазы, банки, фонарики, светильники и прочая домашняя утварь – были из китайского фарфора».[73] Фарфор и селадоны[74] Китая обнаружены археологами в Ани – древней столице Армении, в халифской резиденции Самарре (недалеко от Багдада) и в Фустате – Старом Каире. Купцы Срединной империи везли картины на шелке, бумагу, изделия из лака, бронзовые зеркала.

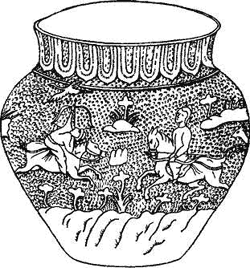

От Тараза и городов Восточного Туркестана отходили пути на Иртыш и к хакасам Верхнего Енисея, которые в VI в. создали сильное государство. Китайские авторы утверждают: хакасы поддерживали связи с Даши (арабами?), тибетцами и карлуками Семиречья. Каждые три года из Даши к ним направлялся караван верблюдов с узорчатыми шелками. По дороге, в земле карлуков, купцы получали военный конвой. В обмен на пушнину к хакасам Минусинской котловины – создателям своеобразного степного искусства – поступали такие диковинки, как произведения танских ювелиров. В курган близ Красноярска попал металлический сосуд, о котором упомянул Ф. Страленберг в своем труде «Историческое и географическое описание полуночной восточной части Европы и Азии», изданном в Любеке в 1730 г. (автор сочинения – шведский подполковник, участник похода Карла XII на Россию, взятый в плен под Полтавой, долго жил в Сибири). Выгравированные на сосуде охотничьи сцены и окружающий их ландшафт характерны для танской утвари (рис. 21).

При посредстве коммерсантов халифата китайский фарфор, шелка и художественные изделия из металла достигали Византии.

Рис. 21. Серебряный сосуд из-под Красноярска. Китай, Vlll-IX вв.

В Трапезуйте и сирийских портах восточные товары грузили на корабли «румов». Византийская серебряная кружка X в., найденная в кладе на острове Готланд, украшена крылатыми львами и фениксами (похожие сказочные птицы вырезаны на византийском костяном ларце из собора Труа в Шампани).

Облик фениксов близок древнему описанию этой птицы счастья и бессмертия: у нее голова петуха, змеиная шея, грудка ласточки, спина черепахи и рыбий хвост. Фениксов, стоящих на лотосе, изображали на китайских головных уборах и серебряных сосудах, на свадебных зеркалах, ларцах и косметических коробочках. Верили, что фениксы-фэнхуаны приносят счастье в браке. Символизируя новобрачных, они входили в круг благопожелательных свадебных эмблем.

Среди пернатых только фэнхуануНазначено бессмертной птицей быть.Но потеряет самка-феникс друга —Тоска три года застит бедной свет.Вокруг нее летают птицы стаей,А пары ей, печальнице, все нет.[75]В свою очередь на Дальний Восток везли изделия мастеров «Западного края». В числе предметов обмена восточных тюрок с Китаем упоминаются вещи из хотанской яшмы и чаши с семью драгоценными камнями В Китае обнаружены агатовый ритон и среднеазиатские серебряные сосуды с тюркскими надписями. Из сасанидского Ирана ко двору японских императоров попала ложчатая чаша из золота (хранится в храмовой сокровищнице Сесоин в Наре).

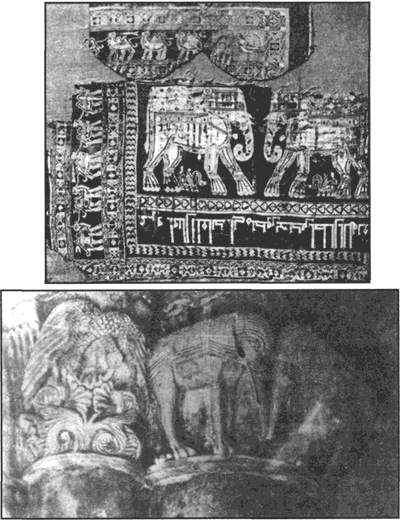

Трансконтинентальные связи способствовали взаимодействию религий, культур и искусств разных народов, что ярко отразилось на орнаменте шелковых тканей. В VII-IX вв. полихромные материи с фигурами охотников, животных и птиц в медальонах: сенмурвов, львов, крылатых коней, оленей, кабанов, уток с повязкой почета в клюве – ткали не только персы, но и жители городов Восточного Средиземноморья, Согда и Синьцзяна (Хотан). В двух последних районах шелкоткачества некоторые исследователи видят страну шелка – «Серинду» Прокопия Кесарийского. По словам этого хрониста, какие-то монахи тайно доставили из Серинды в Византию грены шелкопряда. Сходство рисунков тканей, представленных на скальных рельефах Так-и-Бустана (Иран), в среднеазиатской стенной живописи, резьбе и росписях буддийских храмов Центральной Азии (в «сасанидских» шелках здесь щеголяют Бодхисаттвы[76] и небожители), свидетельствует не только об экспорте тканей на огромные расстояния, но и о взаимовлиянии разных центров шелкоткачества. Согдийскую благопожелательную эмблему – олень в медальоне – заимствуют ткачи Дальнего Востока. В византийский текстиль проникают изображения слонов, популярные на восточных материях (рис. 22). Вот эпиграмма неизвестного поэта на одну модную даму, переданная ал-Джахизом.

Рис. 22. Появление слонов в романской скульптуре связано с влиянием восточных шелков: 1 – среднеазиатская ткань Х в. с именем саманидского военачальника Бухтегина, 2 – капитель колонны церкви ев Петра в Ольнэ, деп Шаранта, Франция, первая половина XII в.[77]

Захотелось ей раз комнату, в которой были бы у нее изображенияНо когда она увидела занавеску, с обеих сторон которой были рисункиТам изображен слон, а хобот у него длинный,—То сказала «Уберите занавеску, как бы меня не съел слон».[78]

Многоцветные шелка – «подвижные распространители» декоративных композиций от Тихого до Атлантического океана.

По следам Диониса Индийского

По Шелковому пути происходил взаимообмен не только товарами и посольскими дарами, но и духовными ценностями. Вдоль и поперек «земного круга» кочевали идеи, мифы, обычаи.

Так, развитие связей по Шелковому пути способствовало проникновению в Китай буддийской религии. В первую очередь она стала распространяться среди знати, приобретавшей предметы роскоши. Первые буддийские общины появились в Лояне с главной колонией в Китае, где обосновались западные купцы. Многие буддийские миссионеры происходили из купеческих семей.

В 1932 г. на берегу Камы, неподалеку от села Афанасьево Кировской области, был выкопан клад. Вместе с другими среднеазиатскими серебряными сосудами VIII в. в нем обнаружили литую кружку с рельефными фигурами на позолоченном фоне. На тулове по сторонам пальметт[79] – изображения лежащих оленей и джейранов, типичных обитателей полупустынь и пустынь Средней Азии, Ирана, Закаспия. В кольцевом ободке поддона – мужская голова в профиль. Ручка кружки оформлена в виде лица лысого старца Силена с двумя головами слонов по сторонам (рис. 23).

Образ вечно хмельного, веселого и добродушного Силена говорит о стойкости античных традиций в раннесредневековом искусстве Ирана и Средней Азии. Силена почитали как покровителя источников и гения плодородия, способного прорицать будущее и обладающего знанием сокровенной природы вещей.

Рис. 23. Силен со слонами. Ручка серебряной кружки из села Афанасьево. Нижегородский историке-археологический музей.

В шестой эклоге «Буколик» Вергилия Силен развивает космогонические идеи эпикурейской философии:

Ты увидал бы тогда, как пляшут фавны и звериВ лад, непреклонные, как качают верхушками дубы.Даже и Фебу не так веселятсяПарнаса утесы, Даже и Исмар с Родопой не так дивятся Орфею.Ибо запел он о том, как собраны в бездне глубокойБыли зачатки земель и тверди воздушной, и моря,Жидкого также огня; как все из этих первейшихПроизошло, и как сам стал юный мир разрастаться.[80]ВергилийКульт воспитателя Диониса, участника его оргий, любителя музыки и пения, был популярен в Египетском царстве Птолемеев. Затем он распространился в Западном Средиземноморье, оказав влияние на римскую литературу и искусство. Позднеантичные металлические изделия с изображением Силена знали в самых отдаленных уголках эллинистического мира на Востоке. Александрийский бронзовый светильник с маской этого божества найден в Сиаме. Медальон от греко – римского серебряного блюда с Силеном в венке из виноградных гроздей обнаружен при раскопках индийского города Таксилы в Пенджабе.

Согласно античному мифу, Силен принимал участие в походе Диониса, который победоносно прошел по Элладе, Сирии, Азии, вплоть до Индии, и через Фракию вернулся в Европу.

Покинув пашни Лидии златой,И Фригию, и Персии поля,Сожженные полдневными лучами,И стены Бактрии, и у мидянИзведав холод зимний, я арабовСчастливых посетил и обошелВсю Азию, что по прибрежью моряСоленого простерлась: в городахКрасиво высятся стенные башни,И вместе грек там с варваром живет.Всех закружил я в пляске вдохновеннойИ в таинства их посвятил свои,Чтоб быть мне явным божеством для смертных.[81]ЕврипидПо пути Дионис учил людей виноделию и творил чудеса: то преображался в козла, льва, пантеру, то заставлял бить из-под земли фонтаны вина, молока и меда. В шумном экстатическом шествии бога растительности участвовали женщины-вакханки, менады в венках из плюща, одетые в шкуры диких животных, с тирсами – жезлами, увитыми виноградными листьями, – в руках. Римляне полагали, что Дионис познакомил варварские народы с достижениями передовой культуры.

Триумф Диониса – покорителя Индии – излюбленная тема в искусстве императорского Рима. Триумфатор, в колеснице, запряженной слонами, пантерами или кентаврами, среди пляшущих сатиров и вакханок видим на римских саркофагах и мозаиках, на коптских тканях IV–V вв.

Вы ознакомились с фрагментом книги.