Полная версия

Полная версияАргонавты Средневековья

Альбом Виллара де Оннекура

«Виллар де Оннекур приветствует вас и просит всех, кто будет работать с помощью тех средств, которые указаны в этой книге, помолиться за его душу и вспомнить о нем. Ибо в этой книге можно найти прекрасные советы по великому мастерству каменного строительства и по плотничьему делу.

И вы найдете здесь искусство рисования, равно как основы, которых требует и которым учит наука геометрии».[186] Французский архитектор обращается к своим собратьям по ремеслу, как актер, вещающий с авансцены. В его словах явственно звучит чисто мирское желание стать известным и уважаемым среди своих современников и потомков.

Виллар де Оннекур – автор «Книги рисунков», ныне хранящейся в парижской Национальной библиотеке. Этот дневник архитектора поры «классической» готики, образная фиксация его опыта и мыслей, создан около 1235 г. В небольшой книге на 33 пергаменных листах (примерно столько же утрачено) заключено очень много полезного для каменщиков и плотников, скульпторов и архитекторов. Обведенные пером контурные рисунки и надписи к ним позволяют оценить объем теоретических и практических знаний тех великих мастеров, которые возводили готические соборы. Виллар заносил в альбом все, что привлекало его внимание в пути. Перелистывая манускрипта мы словно путешествуем с ним по Франции и за ее рубежами, вступаем в нефы храмов, озаренные вибрирующим светом витражей, посещаем строительные площадки и пестрые ярмарки, любуемся блеском доспехов и поступью коней на рыцарских турнирах. Пробудившийся интерес к многообразию природы воплощен в эскизах, без особого порядка разбросанных по страницам. Как указывает сам автор, одни рисунки сделаны с натуры, другие – по памяти, однако всех их отличает хотя и несколько жесткая, но уверенная манера. Их внимательное исследование дает указания на время жизни Виллара, выявляет круг памятников, которые он изучал или строил сам, позволяет наметить его маршрут по Европе.

Виллар родился в Оннекуре на Шельде, неподалеку от Камбре. Вероятно, в своей родной Пикардии он и стал архитектором. Об этом неопровержимо свидетельствуют его наставления по обработке камня, по созданию конструкций и планов зданий и сам отбор материала. Предполагают, что зодчий строил церковь в Камбре.

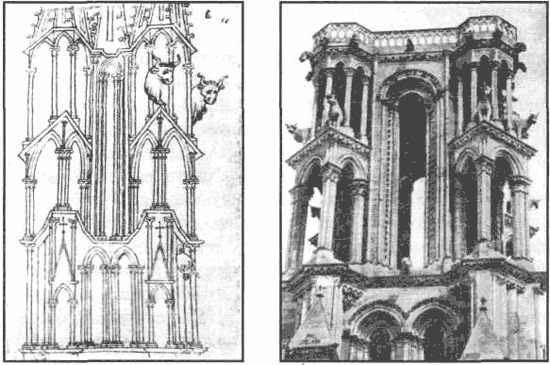

Рис. 45. Альбом Виллара де Оннекура. Готическая архитектура: 1 – башня собора в Лаж (зарисовка); 2 – башня собора в Лане[187]

Перед поездкой в Венгрию, куда его призвали около 1235 г., он сделал зарисовки замечательных соборов северо-востока Франции. Архитектор отправился на восток через Швейцарию, где скопировал окно-розу собора в Лозанне. В Венгрии он, возможно, восстанавливал церкви, разрушенные монголами (ни одна из них не дошла до нас). Длительное пребывание зодчего в стране способствовало внедрению там готического стиля. Этот «миссионер готики» – один из тех мастеров, которые распространяли новые достижения французского строительного искусства XIII в. (рис. 45).

Виллар был разносторонне образован и пытлив, имел широкий круг интересов – от проблемы вечного двигателя до формулы целительного бальзама. Рисунки свидетельствуют не только о глубоких его познаниях в строительном деле, но и о принадлежности к авангарду зодчих – создателей раннеготических конструкций. Его привели в восторг западные башни собора в Лане: с их вершин на раскинувшийся амфитеатром город смотрят каменные быки. «Я был во многих странах, как вы могли заметить по этой книге, но нигде я не видел башни, подобной башне в Лане…».[188] Рядом с текстом – вид ланской башни сбоку и ее план. Это еще не масштабные чертежи, так как соотношение частей произвольно нарушено, а эскизы без деталей и точных промеров.

Виллар срисовывает каменное кружево огромного окна-розы Шартра, стрельчатое окно, контрфорсы и аркбутаны[189] собора Реймса, узоры мозаичных полов венгерских церквей. Наброски помогают сегодня мысленно воссоздать ныне перестроенные части зданий – к примеру, алтарные капеллы церкви Реймса, которые Виллар долго и тщательно изучал («вот чертеж капелл церкви Реймса и как они разделены на ярусы»). Архитектор живо воспринимал красоту этой «застывшей музыки». На седьмом листе книги изображен «лабиринт» – кладка пола из разноцветных камней в виде «дорожек», сложными меандрами[190] ведущих к центру композиции. Следуя по лабиринту, символу крестного пути, молящийся, не выходя из города, совершал символическое паломничество в Святую землю. Лабиринт служил и знаком архитекторов – наследников искусства Дедала. В его извивах увековечивали имена строителей собора. Круглый лабиринт в альбоме близок шартрскому.

Виллар постиг все тонкости архитектурной науки: на одном из листов находим наброски устройства стропильных ферм для кровель («и если вы хотите видеть хорошие легкие стропила для деревянного свода, обратите внимание на это»). Виллар обладал необходимыми строителю познаниями в механике. Он чертит механизм для подъема грузов в виде скомбинированного с рычагом винта и пилу, использующую течение реки. Он имел представление об устройстве в храмах механических диковинок, которыми так любили удивлять прихожан: орел на аналое обращал голову к дьякону, когда тот читал Евангелие.

Хитроумные приспособления вроде ангела, палец которого всегда обращался к солнцу (как мысль христианина, постоянно устремленная к Богу), подвижного «колеса Фортуны» или часовой стрелки превращали церкви Средневековья в своеобразные музеи, где все служило возвеличению «мудрости творца».

Впллар предстает перед нами и как военный инженер, способный построить оборонительную башню или осадный механизм: один из эскизов показывает стенобитную машину – требюше.

Архитектор XIII столетия осведомлен «во всех искусствах»: «Книга рисунков» содержит ряд полезных рецептов по практической геометрии: как измерить циркулем толщину колонны, «когда она вся не видна», как установить ширину реки, не переходя ее, определить высоту башни или начертить план клуатра с галереями. Один из чертежей поясняется надписью: «С помощью подпорки этого рода вы можете выпрямить дом, который наклонился набок. Он перестанет быть тогда нависшим». Рядом с другим читаем: «Вы можете таким образом работать на башне или на доме с помощью лесов небольших размеров».

Непосредственное восприятие современности отразилось в зарисовках человеческих фигур. Некоторые словно выхвачены любознательным мастером из жизни. В реалистических сценах рыцарского быта точно переданы костюмы, оружие, защитные доспехи той эпохи. Вот воин в железном шлеме с боевой дубинкой и копьем, вот вдевает ногу в стремя опоясанный мечом рыцарь, вот два всадника едут навстречу друг другу, чтобы сойтись в единоборстве. На какой-то ярмарке художник видел бродячего фокусника: он играл на примитивной скрипке – виоле, а дрессированная собака танцевала на задних лапах. Здесь же в жарком поединке схватились мощные борцы. На стройке Виллар мог подсмотреть другую сцену: двое обнаженных до пояса каменщиков во время перерыва азартно играли в кости. Художник старается воспроизвести анатомию человеческого тела, правдиво передать позы и жесты, чтобы впоследствии вдохнуть жизнь в задрапированные статуи готических соборов.

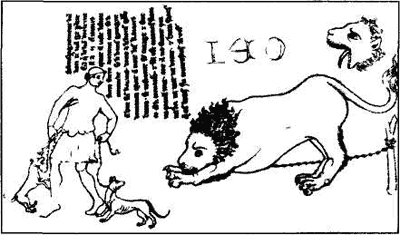

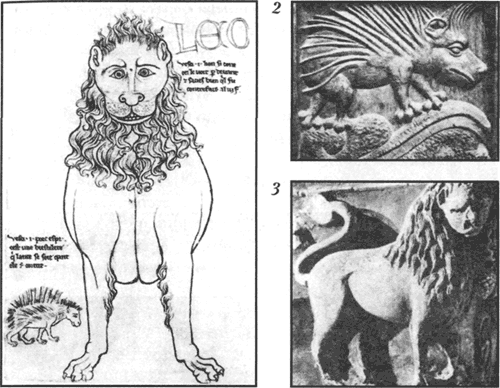

Пристальный интерес к окружающему миру сказался в рисунках зверей, птиц, насекомых. Целую страницу занимает лев на привязи; перед ним дрессировщик с розгой держит на поводках двух собак (рис. 46).

Рис. 46. Альбом Виллара де Оннекура Дрессировка льва.

«Лев. Я хочу рассказать вам о дрессировке льва. Тот, кто дрессирует льва, имеет двух собак Когда он хочет заставить льва что-либо выполнить, он ему приказывает. Если лев рычит, укротитель бьет своих собак. Когда лев видит, как бьют собак, на него нападает великий страх. Его смелость пропадает, и он делает все, что ему приказывают. Я не говорю о тех случаях, когда лев взбешен, так как тогда он не подчиняется ничьей воле и не сделает ни хорошего, ни дурного И знайте, этот лев нарисован с натуры».[191]

Описанный Вилларом способ дрессировки царя зверей практиковали при феодальных дворах. Должно быть, архитектор посетил зверинец редких животных, где кроме льва зарисовал дикобраза и двух попугаев на жердочке. На больших европейских ярмарках показывали бродячие зверинцы: в средневековую Европу с Востока доставляли слонов, верблюдов, леопардов, обезьян, жирафов.

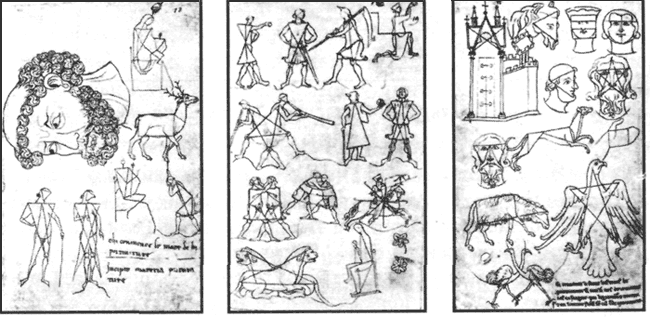

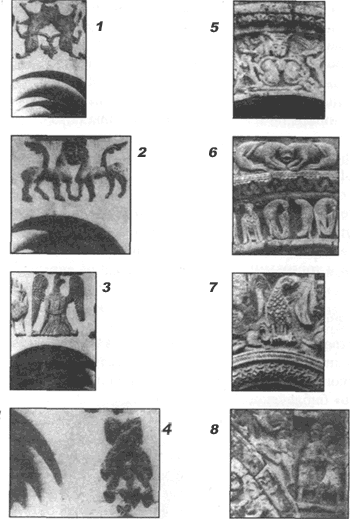

Архитектор предлагает своим коллегам геометрический метод построения эскизов человека и животных: «Здесь начинается искусство основ рисования, как им учит наука геометрии, чтобы легче было работать» (рис. 47). Например, у оленя туловище вписано в прямоугольник, а два пересекающихся треугольника образуют шею и голову. Наметив таким способом общий силуэт, художник добавил рога и ноги, а поверх элементарных геометрических фигур начертил рисунок, достаточно близкий к натуре. Орел изображен с помощью звезды, тогда как туловища и шеи двух страусов следуют дугам круга. Такое конструирование помогало связать отдельные части тела, дать ту или иную фигуру в движении, запомнить ее основные пропорции.

Рис. 47. Альбом Виллара де Оннекура Построение фигур людей, животных и птиц[192]

Виллар де Оннекур возглавлял мастерскую строителей и скульпторов. Его книга – практическое руководство для самого автора и членов его артели. Многие рисунки, скопированные с современных художнику произведений, в свою очередь служили образцами для создателей скульптуры, витражей и декоративного убранства соборов (рис. 48). Недаром альбом переходил из рук в руки, им пользовались до XV в. Это свидетельство всеобъемлющей премудрости мастера с гордостью демонстрировали заказчику.

Рис. 48. Альбом Виллара де Оннекура Готическая скульптура 1 – лев и дикобраз (рисунок), 2 – фрагмент деревянной резьбы капеллы собора в Эвре, XV в, 3 – капитель собора в Невере XII в.[193]

Виллар и его преемники могли предложить услуги не только как архитекторы, при случае они умели изготовить пюпитр для чтения Евангелия или ручную грелку для епископа.

Не исключено использование западных альбомов образцовых чертежей и в зодчестве Владимиро-Суздальской Руси.

Архитекторы присланные

Расцвет Владимирской земли связан с правлением смелого князя Андрея Боголюбского, человека высокой культуры (1157–1174). Упорная политическая и идеологическая борьба выдвинула Северо-Восточную Русь на первое место в системе русских княжеств Поддержка служилых дворян и «мизиньных людей» – горожан позволила князю нейтрализовать центробежные силы местной знати, на время покончить с усобицами – «тьмой разделения нашего» – и укрепить свою власть во Владимиро-Суздальском княжестве.

Продолжая политику своего отца Юрия Долгорукого, Андрей «град же Владимир разшири и умножи, всяких в нем жителей, яко купцов, хитрых рукодельников и ремесленников разных, населил».[194] Он начинает лихорадочную деятельность по укреплению и обстройке своего стольного города – соперника Ростова и Киева. Холмы и долы новой столицы украшаются златоглавыми белокаменными храмами – памятниками княжеских дел и славы.

Борьба за общерусскую гегемонию сопровождалась и оживлением международных контактов Владимира, куда «гость приходил из Царягорода и от иных стран из Русской земли, и аче латинин, и до всего хрестьянства, и до всее погани…».[195] (рис. 49). Выходцы из Западной Европы – «латиняне» – входили и в число «церковных каменных создателей», призванных реализовать великие проекты владимирского «самовластца». Летописец сообщает: «По вере же его и по тщанью его к святой Богородице, приводе ему Бог из всех земель мастеры»[196] У автора первого сводного труда по русской истории В. Н. Татищева происхождение «премудрых мастеров» освещено конкретнее: «По снисканию бо его (Андрея) даде ему Бог мастеров для строения онаго и из иных земель, которые строили и украсили ее (соборную церковь) паче всех церквей». В примечании к этому тексту сказано: «…мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым Андрей в дружбе был…».[197] Итак, «архитекты присланные» пришли во Владимир из Германии от императора Фридриха I Барбароссы. Вместе с владимирскими мастерами они внесли свой вклад в оформление Владимира и княжеской резиденции – Боголюбова. При участии западноевропейских зодчих в памятники времени Боголюбского (Успенский собор, церковь Покрова на Нерли) проникли романские детали: аркатурно-колончатые пояса, пилястры[198] с полуколоннами, базы полуколонок с угловыми выступами, перспективные порталы, капители.

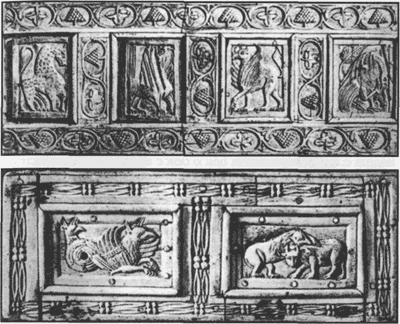

Рис. 49. Владимирские резчики по камню нередко копировали экзотические существа на костяных пластинках византийских ларцов, привозимых на Русь. На рисунке представлены пластины византийских шкатулок XII в.

Некоторые из таких элементов, став традиционными, прошли через всю историю древнерусской архитектуры вплоть до XVII в.

По планировке укрепленный ансамбль палат в Боголюбове близок к феодальным дворцам – пфальцам в междуречье Рейна и Эльбы. Переходами и лестничными башнями отдельные постройки объединяются в единый комплекс. В него входит блок парадных комнат: сам дворец в несколько этажей, придворная церковь, связанная с оборонительной стеной, и служебные помещения. Ряды соединенных в группы арочных окон на фасадах пфальцев Эгера и Вартбурга напоминают боголюбовские колончатые пояса. Тройное окно лестничной башни в замке Андрея сохранило чисто романский облик. Видимо, мастера пришли из прирейнских областей (Нижняя Лотарингия, Рейнская область, Вестфалия). Выходцы с Запада работали бок о бок с андреевыми «делателями». Они внесли романские элементы в резное убранство, сохранив общерусские планы и конструкции храмов.

После того как боярскими заговорщиками «убьен бысть великый князь Андрей», его брат Всеволод III Большое Гнездо продолжал укреплять свое «державство», «не обинуяся лица сильных своих бояр» По словам автора «Слова о полку Игореве», этот князь был так могуч, что мог «Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать». При нем в конце XII в. на краю владимирского городского плато возвели небольшую дворцовую церковь в честь св. Димитрия. Памятник исполнен царственного величия. Его стены над аркатурно-колончатым фризом и барабан купола украшены сплошным белокаменным «ковром».

Хотя, по словам летописца, «великий Всеволод» уже «не искал мастеров от немець», но и он не обошелся без привлечения «каменодельцев» с Запада. В Димитриевском соборе размещение некоторых рельефов (рис. 50) соответствует их месту в романской, в частности западнофранцузской, архитектуре (Самсон со львом, борцы и др.). Но если в романских церквах, где в скульптурном убранстве основную роль играет портал, они располагались над входом или по сторонам его, то в Димитриевском соборе, где композиционные центры тяготеют к закомарам,[199] рельефы помещены по сторонам окон или над ними. Например, позу двух львов с общей головой, очень искусственную в изолированном виде, определяло центральное положение в архивольте[200] романского портала, где сросшихся зверей сжимали соседние рельефы.

Рис. 50. Романские мотивы в Димитриевском соборе во Владимире (1194–1197) Рельефы Димитриевского собора 1 – два льва с общей головой (западная закомара северной стены), 2 – два льва с общей головой (средняя закомара северной стены), 3 – фронтальный орел (западная закомара южной стены), 4 – борцы (средняя закомара южной стены) Романская скульптура Франции и Италии 5 – церковь в Лишере (Шаранта, Западная Франция, западный портал, 6 – Нотр-Дам в Пуатье (Пуату, Западная Франция), портал, 7 – церковь в Форново, XII в (Эмилия, Северная Италия), боковой портал, 8 – Нотр-Дам в Пуатье, портал западного фасада.

Следуя местным традициям, резчики могли использовать западноевропейский комплект рисунков, где было указано место определенных мотивов. Некоторые особенности резного декора Димитриевского собора находят аналогии в памятниках провинции Пуату. Особенности школы Пуату – обилие скульптуры на западном фасаде с ярусами аркатурно-колончатых фризов и статуями святых.

В XII – начале XIII в. польские зодчие принимают участие в строительстве храмов Галицкой земли. Тогда же романские архитектурные артели строят католические церкви типа ротонды в Киеве и Смоленске. Видимо, здания относились к миссиям «латинян», тесно связанным с дипломатическими и торговыми интересами.

Из «узорочья» Успенского собора

Убранство зданий, построенных Боголюбским, восхищало современников. Блеск позолоты на утвари владимирского Успенского собора напоминал о великолепии храма «премудрого» библейского царя Соломона.

«Князь же Андрей… доспе церковь камену сборную святыя Богородица пречюдну Каменьемь дорогымь и жемьчюгом украси ю многоценьным и всякими узорочьи удиви ю, и многими поникаделы золотыми и серебряными просвети церковь, а он-бон от злата и серебра устрой, а трие ерусалими велми велиции иже от злата чиста, от каменья многоценьна устрой, и всими виды и устроеньемь подобна быста удивлению Соломонове святая святых».[201]

В «строение церковное» входили и шедевры ювелирного дела «латинян».

Выдающимися специалистами по художественной обработке металла слыли мастера Лотарингии – области в долинах рек Маас и Мозель.

Их влияние простиралось до Саксонии, Польши, Чехии и Венгрии. По заказам знатнейших духовных сановников и князей в лотарингских мастерских изготовляли реликварии, монументальные кресты, подсвечники, оклады книг и переносные алтари, перед которыми молились в далеких походах. Слабое разделение труда обусловливало всестороннюю подготовку средневекового ювелира. Ремесленник попеременно выступал литейщиком, чеканщиком, гравировщиком и эмальером. Наиболее умелые среди золотых дел мастеров занимали привилегированное положение в обществе.

Вместе с «мастерами всякими» изделия лотарингских и рейнских ювелиров попали и в Северо-Восточную Русь. В прошлом веке в ризнице Успенского собора хранилась медная пластина со сценой воскресения Христа (рис. 51). Парную ей пластину с композицией распятия обнаружили в одном из монастырей Владимирской губернии. Судя по форме и размерам, обе накладки, известные в литературе как «наплечники Андрея Боголюбского», украшали полусферическое подножие креста, которое могли поддерживать бронзовые фигуры евангелистов.

Рис. 51. Лотарингская эмалевая пластина из Северо-Восточной Руси со сценой воскресения Христа.

Изображения на выпуклой лицевой стороне пластин исполнены выемчатой эмалью на позолоченном фоне. Лица и открытые части тела персонажей оставлены в металле, гравированы и позолочены, а врезы рисунка заполнены темной эмалью.

Владимирские накладки вышли из мастерской знаменитого ювелира Годфруа де Клера из Гюи. С именем этого валлонца, прозванного де Клер Знатный, связан расцвет эмальерного дела в Лотарингии в третьей четверти XII в. Влияние талантливого мастера, создателя «живописного» стиля и особой техники, еще долго ощущали ювелиры Мааса. Его подписные работы неизвестны, но архивные документы позволили отнести к кругу изделий Годфруа ряд анонимных вещей из музеев и ризниц церквей. Светский мастер Годфруа де Клер был типичным странствующим ремесленником, сумевшим побывать даже в Палестине. В 27 лет он покинул свой родной город Гюи и с тех пор кочевал по разным странам Европы: работал в Льеже – столице валлонского Мааса и при дворе германских императоров. Несколько лет художник провел в Париже, где принял участие в украшении бенедиктинского аббатства Сен-Дени, знаменитого своими святынями, могуществом и богатством, куда сходились все нити управления Францией. Прославленного мастера с его помощниками пригласил сюда энергичный и высокообразованный аббат Сугерий, политик и историк, советник Людовика VII и регент Франции во время участия короля в Крестовом походе. Этот «муж добра, лев извне, но агнец сердцем», всемерно способствовал укреплению центральной власти и возвеличению королевской резиденции – Парижа. Под его личным надзором в стиле ранней готики перестроили церковь Сен-Дени. Для ее оформления аббат пригласил ремесленников из разных концов Европы. Глубина и чистота витражей со стихотворными надписями самого Сугерия роднит их с работами мастерских севера Франции, мозаики полов свидетельствуют о связях с Италией, скульптура порталов – с Бургундией и Лангедоком. Лотарингские художники по металлу из Льежа и Маастрихта исполнили литургическую утварь для храма. Активное участие художественных сил всего Запада в строительстве, предпринятом Сугерием, – нововведение, ставшее нормой в период готики.

Лотарингские эмальеры обычно сохраняли фон в позолоченном металле (в рейнских работах фон заполнен эмалью). Будучи образованными людьми, они любили давать пояснительные надписи-легенды. Маасские эмали отличают удивительное богатство палитры, интенсивные яркие цвета. Смело противопоставляются голубой, зеленый, белый в сочетании с красным, желтым и фиолетовым. Одну и ту же выемку заполняли эмалью разных цветов, образующих постепенные переходы, что создавало игру светотени, и фигуры приобретали рельефность. Годфруа де Клер – мастер полихромного тонирования эмалей и, может быть, изобретатель этой техники.

Созданные им композиции отличает склонность к повествовательности. Они сложны по построению и включают большое число действующих лиц. Фигуры покрывают всю поверхность, располагаясь в несколько ярусов. Движения персонажей свободны и естественны, одежды легко облегают их стройные тела. Подробно развернут драматический рассказ о смерти и триумфе Христа. В живописных группах как бы застыли эпизоды религиозных мистерий, которые разыгрывали на тесных площадях средневековых городов.

Известно, что лотарингские мастера обогащали христианскую иконографию: на накладке из Владимира вместо символического образа воскресения – явления ангела святым женам у гроба Спасителя: мы видим, как сам Христос выходит из саркофага. Подобная передача сюжета – новшество в западном искусстве XII в.

От «всякого узорочья» и «многоценных сосудов», которыми Андрей Боголюбский украшал интерьеры храмов, до нас дошло (хотя и в неполном виде) еще одно произведение романского круга. Оно происходит из области Среднего Рейна, которая вместе с Лотарингией шла в авангарде европейского искусства обработки металла.

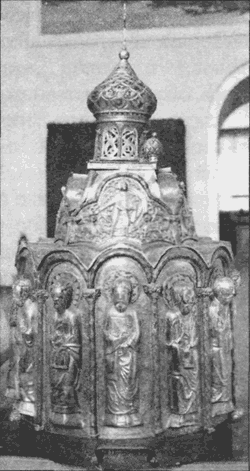

В 1486 г. по повелению Ивана III для Успенского собора в Московском Кремле изготовили драгоценный ковчег в виде модели храма, известный под названием Большого сиона (или Иерусалима) (рис. 52).

Он стоял в алтаре на престоле, а во время церковных служб и крестных ходов его торжественно выносили. Высота сиона, который хранится в Оружейной палате, 94 см. Он представляет собой круглую в плане центрическую церковь-ротонду из позолоченного серебра с чернью. Архивольты закомар нижнего яруса ковчега опираются на полуколонки с романскими базами и капителями. В промежутках между колонками стоят чеканные рельефные фигуры 12 апостолов.

Такое устройство низа сиона характерно для крупных реликвариев второй половины XII в., выполненных ювелиром Фридериком в мастерской при монастыре св. Пантелеона в Кельне. Аркатурно-колончатый фриз с Христом и апостолами в рост – обязательный элемент их декора. По стилю изображения апостолы близки скульптурам святых на кельнских реликвариях. Фронтальные и неподвижные фигуры напоминают колонны позднероманских порталов. Тяжелые одеяния драпируют слабо моделированные тела. Укороченные ноги кончаются неестественно крохотными ступнями.

Рис. 52. Большой сион Успенского собора, XII-XV вв. Оружейная палата Московского Кремля.

Массивны выпуклые головы с «параболическим» профилем. Выпученные глаза пристально смотрят вдаль. На плоских пластинах фона выгравированы волнистые стебли с пальметтами – мотив, расцветающий в творчестве Фридерика и его учеников.

Верхняя часть сиона с традиционным русским пятиглавием переделана в 1486 г., но орнамент в трехлопастных арках, где пророки и фантастические животные выступают из растительного плетения, скопирован с предшествующего памятника. Крылатые и бескрылые четвероногие возле пророков, видимо, заменили драконов – символы побеждаемых Церковью сил зла. Они сохранили характерный романский облик: маленькие головы с острыми ушами, длинные изогнутые шеи, крылья. Наконец, S-образные драконы в окнах барабана сиона похожи на химер ажурного гребня крыши реликвария св. Мартина работы Фридерика.

Вы ознакомились с фрагментом книги.