скачать книгу бесплатно

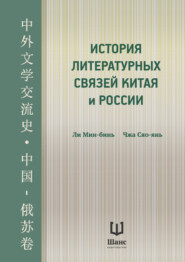

История литературных связей Китая и России

Ли Мин-бинь

Чжа Сяо-янь

Ли Мин-бинь и Чжа Сяо-янь – известные китайские ученые, специалисты по русской литературе и китайско-русскому сравнительному литературоведению. В 2015 году они представили совместную книгу, посвященную истории литературных связей между Китаем и Россией. Эта книга стала частью масштабного проекта, призванного полноценно изучить и описать культурные взаимоотношения Китая и разных стран и регионов мира.

«История литературных связей Китая и России» – это крупная работа, охватывающая почти четыре столетия тесных отношений между двумя странами: от первых дипломатических контактов и изучения языков до литературных переводов и взаимных научных исследований.

Издание включает обширный справочный аппарат и предназначено для синологов, литературоведов и всех, кто интересуется историей культурных взаимоотношений между Китаем и Россией.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Ли Мин-бинь, Чжа Сяо-янь

История литературных связей Китая и России

© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, 2024

© ООО «Шаньдунское издательство «Просвещение», 2024

ООО «Шаньдунское издательство «Просвещение» предоставляет исключительное право на издание и распространение данного произведения на русском языке во всем мире ООО «Международная издательская компания «Шанс». Все права защищены. Не допускается копирование и распространение текста без письменного разрешения правообладателя.

Общее предисловие

1

Изучение литературных связей Китая с зарубежными странами – самая плодотворная область в научной традиции китайского сравнительного литературоведения. Многие новаторские достижения ученых старшего поколения сосредоточены именно здесь. Это исследования специалиста по английской литературе Фань Цун-чжуна (1903–1987), писателя и литературоведа Цянь Чжун-шу (1910–1998) и переводчика и специалиста по среднеанглийской литературе Фан Чжуна (1902–1991) в части китайско-английских литературных отношений; поэта и одного из основателей китайского сравнительного литературоведения У Ми (1894–1978) – в китайско-американских связях; поэта и специалиста по французской литературе Лян Цзун-дая (1903–1983) – в китайско-французских; драматурга и переводчика Чэнь Цюаня (1903–1969) – в китайско-немецких; известного полиглота и ученого Цзи Сянь-линя (1911–2009) – в китайско-индийских; переводчика и специалиста по советской литературе Гэ Бао-цюаня (1913–2000) – в китайско-русских литературных связях, и т. д.

Сравнительное литературоведение в Китае дважды в XX веке достигало высшей точки развития. Главные научные достижения относятся к первой половине столетия и находятся как раз в поле исследований литературных взаимосвязей Китая с зарубежными странами. Новый толчок китайское сравнительное литературоведение получило во второй половине XX века. Более тридцати лет поддерживалось его поступательное развитие, поэтому данная область исследований устойчиво держит первенство по самому большому количеству научных достижений. Выдающиеся результаты, полученные при изучении литературных отношений Китая с зарубежными странами, историки науки рассматривают как настоящее «воплощение особенностей и успехов “китайского сравнительного литературоведения”»[1 - Ван Сян-юань. Цяньянь (Предисловие) // Ван Сян-юань. Чжунго бицзяо вэньсюэ яньцзю эр ши нянь (Двадцать лет исследований по сравнительному литературоведению в Китае). Наньчан: Цзянси цзяоюй чубаньшэ, 2003.], которое стало важной вехой на пути его развития[2 - В монографии профессора Ван Сян-юаня (р. 1962) «Чжунго бицзяо вэньсюэ яньцзю эр ши нянь» одиннадцать глав из 28 посвящены изучению межлитературных связей: главы со второй по десятую рассказывают о литературных связях Китая с иными странами, семнадцатая глава раскрывает течения в литературе и искусстве Китая и зарубежных стран и литературные связи, восемнадцатая глава презентует общие исследования истории литературных связей Китая и зарубежных стран. – Примеч. авт.].

Научная традиция рождается из постоянных усилий многих ученых и из множества непрерывно накапливаемых результатов. Начиная с 1980-х годов в области исследований литературных связей Китая с зарубежными странами появились новые книжные серии, послужившие реперными точками ее развития.

В первую очередь это серия по сравнительному литературоведению под редакцией профессора Юэ Дай-юнь (р. 1931), где вышли следующие книги: «Чжун Жи гудай вэньсюэ цзяолю шигао» («Черновая история китайско-японских литературных связей в древности») Янь Шао-дана (р. 1940), «Цзиньдай Чжун Жи вэньсюэ цзяолю шигао» («Черновая история китайско-японских литературных связей Нового времени») Ван Сяо-пина (р. 1947) и «Чжун Инь вэньсюэ гуаньси юаньлю» («Истоки китайско-индийских литературных отношений») под редакцией Юй Лун-юя (р. 1946). Профессор Юэ Дай-юнь, а также другие авторы, имеющие отношение к этой серии, выступают здесь одновременно как преемниками, так и новаторами: следуя за учеными старшего поколения, они поднимают новые проблемы и предлагают новые научные подходы.

Во вторую очередь это книжная серия «Чжунго вэньсюэ цзай говай» («Китайская литература за рубежом»), созданная совместными усилиями Пекинского и Нанкинского университетов в начале 1990-х годов. Главными редакторами серии выступили Юэ Дай-юнь и Цянь Линь-сэнь (р. 1955). Опубликованные в ней книги расширили поле научных проблем и привнесли немало нового в область теории и методологии.

Наконец, по прошествии двадцати лет накопления опыта, в начале нового века одна за другой вышли три крупные книжные серии по сравнительному литературоведению: «Вайго цзоцзя юй Чжунго вэньхуа» («Зарубежные писатели и китайская культура») под редакцией Цянь Линь-сэня, «Куа вэньхуа гоутун гэань яньцзю» («Исследования по кросс-культурным взаимодействиям») под редакцией Юэ Дай-юнь и книжная серия о связях литератур и культур с межгосударственными различиями «Жэньвэнь Жибэнь синьшу» («Новые книги о цивилизации Японии») под редакцией Ван Сяо-пина. Данные труды детализировали и расширили исследовательское поле, дав импульс поискам обновленной научной парадигмы и новых исследовательских методов.

Изучение литературных взаимосвязей Китая с зарубежными странами стимулирует и исследования в области сравнительного литературоведения в целом – от дискуссии «Причины глобализации китайской литературы XX века» до теоретических построений о «генетике литературы» в изучении литературных взаимосвязей Китая и зарубежных стран; от попыток внедрения философского дискурса в изучение литературных взаимосвязей Китая и зарубежных стран, возрождения диалога китайских и зарубежных культур и литератур в кросс-культурном пересечении до обобщения системы образов сравнительного литературоведения и критики постколониальной культуры. Появление всех этих исследований не только ведет к усиленному развитию китайского сравнительного литературоведения как научной дисциплины, но также открывает новую проблематику в теории и методологии изучения литературных взаимосвязей.

2

Как при наличии столь богатой исследовательской базы развивать изучение литературных связей Китая и зарубежных стран? Этот вопрос в истории научного знания занял весьма важное место. В начале июля 2005 года Институт сравнительного литературоведения и сравнительного культуроведения Нанкинского университета и издательство «Шаньдун цзяоюй чубаньшэ» провели первое заседание редакционной коллегии книжной серии «Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши» («История литературных связей Китая и зарубежных стран») и одноименную научную конференцию. Тем самым они официально анонсировали начало работ, призванных комплексно охватить историю литературных связей Китая с Европой, Азией, Америкой и другими регионами и странами мира.

Изучение истории литературных связей Китая с зарубежными странами – работа исследовательская, но одновременно это процесс переосмысления самого исследования, а также вопрос собственного научного самоосмысления. Ведь ученые в своих изысканиях должны иметь четкое представление о постановке проблемы и ясное понимание, что именно, как и для чего исследуется.

В конце XX века международные исследования по сравнительному литературоведению столкнулись с насущной необходимостью изменений: значимость появления и трансформации различных исследовательских парадигм влекла за собой смену контекстов проблематики. Сравнительное литературоведение, сформировавшееся как научная дисциплина в эпоху создания западной системы национальных государств, стало, по сути, продуктом идеологии этих государств. На исследовательскую работу существенно повлияли вопросы определения «родоначальника» литературного процесса; того, как конкретная литературная традиция воздействует на другие литературы; какие уроки народы черпают из зарубежной литературы и какие опыт и технику заимствуют. Процветавшие в эпоху холодной войны параллельные исследования концентрировали внимание на внутренней составляющей различных литературных традиций, их эстетическом и общем значении, оставляя в стороне внешнюю составляющую литературных связей в контексте исторических взаимоотношений. «У пришедшей на смену новой модели не было общепринятого названия, но она имела очевидную связь с так называемой постколониальной критикой, поэтому можно считать постколониальную критику третьей моделью компаративных исследований. Эта модель опирается на такие постструктуралистские понятия, как “дискурс” и “власть”, и сосредоточена на подведении итогов капиталистической экспансии империализма, особенно на проблемах культурной экспансии. Используемое в этой критике слово “пост-” имеет значение одновременно как “анти-”, так и “после чего-либо”. <…> Постколониальная критика исходит из предпосылки, что формально эпоха империализма/колониализма ушла в историю. После Второй мировой войны такая точка зрения стала общепринятой, тогда наиболее суровым обвинением в самых разных политических лагерях сделалось обвинение в империализме. Эта же точка зрения выступила предпосылкой стратегически выгодной позиции постколониальной критики»[3 - Чэнь Янь-гу. Бицзяо вэньсюэ юй «Синь диго вэньмин» (Сравнительное литературоведение и новоимпериалистическая культура) // Чжунго шэхуэй кэсюэюань юаньбао (Вестник Китайской Академии общественных наук). 2004. 24 фев.].

С расцветом во второй половине 1970-х годов постколониальной критики культуры внимание западных ученых, которые занимались сравнительным литературоведением, в значительной степени оказалось сосредоточено на социальной направленности текстов – в ущерб былому интересу к их литературной составляющей. Такие проблемы, как вопрос перевода, эмансипация, экология, малые этносы, половые различия, кинематограф и новые медиа, политика идентичности, субкультуры, «компаративные исследования при новой империи», почти полностью обновили структуру сравнительного литературоведения[4 - Чэнь Янь-гу отмечает: «Сейчас у нас, возможно, есть причины предложить четвертую модель компаративных исследований, и это “компаративные исследования при новой империи”. <…> И если “империя” ушла, а теперь возвращается, эффективность постколониальной критики больше не является очевидной. Именно сегодня происходит возвращение империи, и компаративные исследования в этих условиях должны заново определить свои задачи и направление». См.: Чэнь Янь-гу. Бицзяо вэньсюэ юй «Синь диго вэньмин». – Примеч. авт.]. К примеру, видная исследовательница культурного переводоведения С. Басснетт (р. 1945) в монографии “Comparative Literature: A Critical Introduction” недвусмысленно отметила: «“Термин ‘постколониальная’<…> наиболее точно характеризует новую кросс-культурную критику, которая выкристаллизовалась за последние годы, и более всего подходит для обсуждения, в чем она состоит”. Что это, как не сравнительное литературоведение под другим названием?»[5 - Bassnett S. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford; Cambridge: Blackwell, 1993. P. 10. (Следует отметить, что в приведенной цитате С. Басснетт принадлежит лишь последнее предложение; остальное является цитатой из более раннего сочинения: Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. L.; N. Y.: Routledge, 1989. P. 2. – Здесь и далее, если не указано иное, примечания И. А. Алимова.)]

В начале нынешнего века теоретические построения в области сравнительного литературоведения продолжили развиваться под преимущественным воздействием западоцентрических настроений. Прославленная североамериканская и европейская научная звезда Г. Ч. Спивак (р. 1942) опубликовала серию лекций, прочитанных ею в 2000 году в Калифорнийском университете в Ирвайне, которым предпослала шокирующее название “Death of a Discipline” (и дисциплина эта – сравнительное литературоведение!). Однако Спивак вовсе не спешила объявить о конце компаративных исследований, она лишь хотела обозначить тупик, в который зашло сравнительное литературоведение в Европе и Америке, – ту разбалансированную ситуацию, когда в данной дисциплине по-прежнему доминируют западные воззрения. Она выразила опасения о невозможности выделить общий гуманистический аспект, который бы содействовал трансформации сравнительного литературоведения и созданию его новой парадигмы, учитывающей исследования по культуре и отвечающей культурным вызовам в контексте глобализации[6 - Spivak G. Ch. Death of a Discipline. N. Y.: Columbia University Press, 2003. 136 p.].

Между тем мы должны отчетливо понимать, что критика постколониальной культуры пытается исказить систему ценностей исследований по сравнительному литературоведению, хотя ни в чем не превзошла его теоретических построений. Пусть внимание сравнительных изысканий сосредоточено на связях между литературами разных национальностей и разных стран, однако теоретическая предпосылка исследователей состоит в том, что эти литературы есть субъекты, отделенные друг от друга барьером языка, образующие самоорганизованные системы. Помимо прочего, исследования по сравнительному литературоведению всегда берут за основу литературу конкретной нации и конкретной страны. В перспективе сравнительных исследований это означает, что литературные связи суть связи конкретной литературы с литературами других стран. Тогда исследование таких связей демонстрирует взаимозаимствования и взаимообогащение, в то время как критика постколониальной культуры заостряет внимание на калькировании и антагонизме, и признанию иного и инаковости здесь до сих пор нет места.

Другими словами, исследования литературных связей Китая с зарубежными странами все еще идут в традиционном ключе, хотя уже пришло время определения новых проблем и подходов. В эпоху перехода от третьей к четвертой модели компаративных исследований мы пока ориентируемся на первую модель, подобную той, которую Басснетт назвала «доисторическим динозавром»[7 - Bassnett S. Comparative Literature. P. 5.], что требует мужества и решительности. Вслед за установлением в конце XX века тесного сотрудничества и общения с различными международными научными сообществами идея трансграничности проникла из североамериканского сравнительного литературоведения и в Китай. Хотя в наши дни китайское сравнительное литературоведение адаптировало теоретические методы критики культуры, вышло за прежние рамки обособленной дисциплины и открыло много весьма перспективных областей научного знания, тем не менее за эти годы оно так и не достигло существенного подъема. С одной стороны, границы области исследований все время расширяются и становятся все более прозрачными, а с другой – столь же непрерывно появляются предвестия кризиса, и исследователи покидают соответствующую дисциплину. В подобных обстоятельствах ученые, что пишут для данной книжной серии, – верные идее бойцы, продолжающие свои изыскания не из слепого консерватизма, но потому, что в этой области не все еще сделано. Основываясь на богатой научной традиции, созданной учеными старшего поколения, они с полной самоотдачей погрузились в работу над китайским сравнительным литературоведением, что в сложившейся обстановке уже само по себе достаточно значимый научный поступок. В весьма плодотворной области исследований по сравнительному литературоведению проблема взаимоотношений между литературой Китая и литературами зарубежных стран всегда оставалась основной и важнейшей; она постоянно была в центре внимания и все время потенцировала углубленные исследования, которые приносили новейшие научные достижения. Такие достижения демонстрирует данная книжная серия: ее результаты не только базируются на надежной основе, расширяя область проблематики в изучении истории взаимоотношений китайской литературы и литератур зарубежных стран, но и продвигают сравнительное литературоведение вперед (на методологическом и теоретическом уровнях) путем научной интеграции и активной адаптации достижений в других областях науки. Наконец, в ключевой исторический момент, когда Китай превратился в мировую экономическую державу, проблема переосмысления его литературных связей с зарубежными странами оказалась напрямую связана с научными исследованиями в области самих этих связей. Речь идет о том, как реинтегрировать китайскую литературу в мировой литературный ландшафт, а также о том, как современная китайская литература воссоздает собственную идентичность и определяет свое место в мире. Благодаря подобным исследованиям мы получаем возможность восстановить и заново определить духовную привлекательность китайской культуры и литературы, их миссию и признание. Учитывая общность проблем современного мира, использование литературы как носителя культурных ценностей создает возможность и пространство не только для диалога между различными культурами, но также и для активного участия в формировании нового глобального мировоззрения.

3

Если говорить об исследованиях литературных связей между Китаем и зарубежными странами как о научной дисциплине, то основные ее атрибуты – эмпирические. С точки зрения традиционной внутренней классификации, с учетом исследовательской парадигмы, она изучает взаимовлияние и оперирует материалом и фактами. Общая история связей китайской литературы и литературы зарубежных стран должна строиться вокруг полноценного и законченного материала, с тем чтобы дать совокупное описание изменений, развития и эволюции двусторонних связей в истории их отношений, предоставляя современному читателю ценный исторический опыт заимствований в национальных литературах и исторические закономерности их развития. И потому нужно иметь в распоряжении реальные мировоззренческие материалы, что называется, из первых рук, а также стремиться к целостности и подлинности таких материалов.

Развитие, углубление и обновление литературных связей между Китаем и зарубежными странами неотделимы от совершенствования теоретических методов исследования и изучения их действующей парадигмы. Некоторые новые идеи и теоретические выкладки могут оказаться полезны при переосмыслении и выявлении новых исторических материалов применительно к литературным отношениям, а новые концепции и их интерпретация могут изменить или прояснить историческую картину литературных связей Китая с зарубежными странами, что выведет изучение этих связей на новый уровень.

В XX веке, когда возникло и начало расцветать китайское сравнительное литературоведение, ученые старшего поколения, такие как Цзи Сянь-линь и Цянь Чжун-шу, специально подчеркивали важность и необходимость упорядочивания исследований литературных связей Китая с зарубежными странами, полагая это спецификой китайского сравнительного литературоведения, способного высоко поднять авторитет данной дисциплины[8 - В начале 1980-х годов Цянь Чжун-шу отмечал: «Необходимо развивать наши собственные исследования по сравнительному литературоведению, и здесь одной из важнейших задач является упорядочивание взаимосвязей литературы китайской и литературы зарубежной». В статье «Цзыляо гунцзо ши инсян яньцзю дэ цзичу» («Работа с материалами – основа, влияющая на исследование») Цзи Сянь-линь подчеркивал: «Мы должны проделать кропотливую работу, и начать надо с непосредственного влияния на исследования; трудолюбиво и тщательно собирать материалы, искать свидетельства непосредственного влияния западных стран друг на друга и восточных стран друг на друга, и особенно – взаимовлияния Востока и Запада; начать с простонародной литературы и дойти до отдельных произведений писателей и ученых; собрать материалы без остатка и не останавливаться на достигнутом, чтобы все обязательно было обосновано и не приводило к погоне за химерами». Ученый явным образом выступал против тех, «у кого нет ни оснований, ни материалов, и тогда они во всем полагаются на “талант” и “вдохновение”, используя которые, пишут и без зазрения совести обманывают, городя нелепицы <…>, – именно это подобные самообманщики, вводящие в заблуждение других людей, и зовут параллельно развивающимися исследованиями». – Примеч. авт.]. В течение последних тридцати лет китайские ученые трудились в этом направлении не покладая рук, внимательно изучая исследовательские подходы и методы. В возглавляемой профессором Цянь Линь-сэнем книжной серии «Вайго цзоцзя юй Чжунго вэньхуа» («Зарубежные писатели и китайская культура») при исследовании связей литератур Китая и других стран были успешно опробованы и применены на практике подходы и методы философского осмысления и межкультурного литературного диалога, при этом были реализованы следующие основные идеи:

1. Проблема литературных и культурных связей Китая с зарубежными странами, будучи частью общечеловеческого культурного взаимообмена, является проблемой обмена философскими воззрениями и ценностями между Китаем и зарубежным миром, при этом речь идет о формальном духовном взаимном обмене. Изучение культурного и литературного взаимовлияния Китая и зарубежных стран в итоге становится делом изучения идеологического и философского взаимопроникновения и взаимовлияния, которые следует детально рассматривать с философской точки зрения.

2. При исследовании этих двусторонних связей необходимо исходить из оригинальных источников. Следует не только изучать, как зарубежные писатели и литература воздействовали на китайскую культуру и духовность, но сосредоточить усилия на анализе того, что, в свою очередь, зарубежные писатели и литература позаимствовали у Китая; исследовать, какая в результате творческого процесса за рубежом сложилась литературная картина; рассматривать, как иностранные произведения, появившиеся в результате оформления новой литературной картины, оказали обратное влияние на китайскую культуру.

3. В настоящее время создание истории литературных связей между Китаем и зарубежными странами уже не является, как раньше, частным вопросом истории литературы – это реконструкция в области кросс-культурного сравнительного литературоведения в эпоху мультикультурного сосуществования и инфильтрации восточной и западной философии. Собственно сравнение не является конечной целью – в процессе сравнения возникает диалог, в результате которого появляются взаимоузнавание, взаимоидентификация и взаимодополнение, в чем и должен состоять методологический смысл исследований литературных связей Китая и зарубежных стран.

4. Задача исследований в области литературных и культурных связей Китая с зарубежными странами должна решаться посредством диалога, в котором необходимо руководствоваться принципом равноправия. Что касается ученых, то для них диалог не ограничивается обсуждением методологии конкретных исследований. Исследователь – это еще и твердая исследовательская позиция, мировоззрение, научное кредо. Диалог ученого ведется с предметом исследований – в пространстве и времени культуры, но это также и синхронный диалог с потенциальным читателем, когда посредством многоуровневого и многомерного конкретного исследования и обоюдных наблюдений и обмена мнениями оживает самый дух культуры, что увеличивает ценность результатов научного труда.

5. Значение диалога как методологической основы заключается в том, что он выходит за рамки двух прежних моделей – «исследование влияния» и «параллельное исследование». Для всех специалистов, которые сосредоточили усилия на изучении литературных связей Китая с зарубежными странами, диалог означает научный поиск, сулящий множество новых идей и требующий полной самоотдачи.

С точки зрения истории науки изучение одной и той же темы – процесс, для которого характерны постоянное углубление в тему исследования и непрерывный поиск истины. Исследования взаимосвязей литературы Китая и зарубежных стран имеют в китайском сравнительном литературоведении многолетнюю историю и богатую научную традицию. Книжная серия «Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши» («История литературных связей Китая и зарубежных стран») – яркое достижение, которое опирается на предшествующие исследования и преследует цель продвинуться к теоретическим выводам более высокого уровня. Главный редактор Цянь Линь-сэнь на заседании редколлегии в 2005 году так сформулировал основную идею этого проекта:

Книжная серия опирается на макровзгляд на мировую литературу и культуру. Она освещает процесс многопланового взаимного обмена между китайской и зарубежной литературой и культурой, происходящий в обстановке кросс-культурного диалога, глобализации и развития культурной диверсификации, процесс столкновения и слияния духовной составляющей литературы Китая и зарубежных стран по следующим проблемам:

1. Как зарубежные писатели принимают китайскую литературу, какой импульс китайская литература дает зарубежным писателям, как на них влияет? Особо затрагиваются вопросы восприятия и оценки китайской литературы зарубежными писателями, образ Китая, который рисуется в их глазах, ошибки в прочтении и в переводе, распространение китайской литературы за рубежом и степень ее влияния, китайский материал в творчестве иностранных писателей, колорит иной страны и пр.

2. Соответственно, мы проводим двунаправленные исследования по вопросу, как китайские писатели принимают зарубежную литературу и как реорганизуется их творчество, когда они воспринимают иностранное влияние.

3. Выявленные в разном культурном контексте синхронные ответы китайских и зарубежных писателей о связанных с ними идеологических суждениях, а также иные их наблюдения возможно соединить с китайскими и зарубежными работами, применяя анализ, взаимопознание, взаимоидентификацию и взаимодополнение, тем самым глубоко проникнув в характерные особенности как китайской, так и зарубежной литературы.

4. Обозревая то, как распространялись и входили в контекст китайской культуры (особенно в XX веке) произведения зарубежных писателей, мы предпринимаем попытку обрисовать образ зарубежных стран, который сложился в глазах китайских читателей (в том числе критиков); анализируя то, как китайские читатели перенимают опыт зарубежной литературы, мы пытаемся уяснить, в какой степени и на каком уровне наша собственная культура ограничивает этот процесс, с тем чтобы понять, как трансформируется и реформируется иностранная литература в парадигме китайской культуры.

5. Как учит нас история, ключевой вопрос – знания: основываясь на богатых исторических материалах, мы ставим важные вопросы, отражающие сущность и закономерности литературных связей; подбирая соответствующие этим вопросам исторические материалы, конструируем интерпретирующую основу для изучения истории литературных связей с разными странами и на других языках.

6. Усилия по работе над книжной серией должны быть направлены на отражение плодов исследований международного сравнительного литературоведения за последние полвека и результативных успехов китайского сравнительного литературоведения за последние двадцать и более лет.

4

Дело изучения литературных связей Китая с зарубежными странами требует от нас осмысления и развития уже имеющихся научных результатов. Данная идея пронизывает весь процесс создания этой книжной серии – от замысла до конкретных исследований, а позднее и написания книг. В основе упомянутых исследований лежат три вещи: базовые понятия, исторические источники и парадигма исследований.

Начнем с базовых понятий.

«Литературные связи Китая с зарубежными странами» – здесь значение соответствует названию: изучаются связи, и ключевой вопрос тут – космополитизм и современность китайской литературы. С учетом этого так называемое историческое описание литературных связей Китая с зарубежными странами должно развертываться на трех уровнях:

1. Связи Китая с литературой разных стран, регионов и на разных языках в историческом разрезе: перевод произведений и знакомство с их идейной составляющей, писательская «воображаемая библиотека» чтения и творчества, а также взаимные визиты как отдельных лиц, так и творческих делегаций.

2. Процесс творческого взаимовлияния, например: восприятие китайской литературой зарубежных произведений, в результате чего в процессе обмена формировалась база для самопостроения и самоутверждения китайской литературы; вклад китайской литературы в зарубежную литературу и литературную индивидуальность; участие китайской литературы в литературном процессе разных стран, регионов и на разных языках.

3. Существующая общая структура литературы разных стран, регионов и на разных языках, выдвижение концепции «кросс-литературного пространства», с тем чтобы мировая литература основывалась на данной концепции связей, а не на гегемонии литературы какой-либо одной страны, региона или языка.

Еще одно понятие в исследованиях литературных связей Китая с зарубежными странами, которое требует пояснения, – это «китайская и зарубежная литература».

1. Такие исследования подразумевают необходимость изучения не только самих связей, но и каждой в отдельности истории литературы различных стран, регионов и на разных языках. Например, при изучении влияния французской литературы на современную китайскую решение следует искать в современной китайской литературе, и наоборот.

2. Несмотря на то что в литературных связях Китая с другими странами акцент ставится на двустороннем взаимодействии в рамках противопоставления «китайское – зарубежное», от собственно китайской позиции отказываться решительно не следует. Формально исследования литературы Китая и зарубежных стран двусторонни и нейтральны, но, по существу, китайская позиция в них неоспорима – вплоть до того, что Китай можно назвать центром внимания этих исследований! – и поэтому краеугольным камнем и целью данных исследований прежде всего является китайская литература.

3. Теоретическая установка исследований литературных связей Китая с зарубежными странами состоит, с точки зрения Китая, в проблеме глобализации и в уяснении современности китайской литературы, что подключает два смысловых уровня: а) как в ходе истории Китай способствовал созданию зарубежной литературы; б) как зарубежная литература проводила экспансию глобализации и определяла современность китайской литературы.

«История» – последнее из базовых понятий, которое мы здесь затронем. История литературных связей Китая с зарубежными странами категориально относится к истории литературы, сохраняя единство с определенным временем, его опытом и значением. Хронологические записи, которые фиксируют исключительно события, происходившие в области литературных сношений (такие, к примеру, как планы литературных путешествий или литературные приходно-расходные ведомости), еще не могут считаться историей литературных связей. В данной области наиболее важны следующие требования к «истории»:

1. История литературных связей должна базироваться на научной концепции, оперирующей временными величинами, и использовать данную концепцию в качестве стандарта; иметь принцип отбора, который позволит определить исходную точку, основные проблемы, базовые законы и исходно заданные направления литературных связей в их истории, а также их ценность.

2. Такой научной концепцией здесь может стать «космополитизм и современный характер китайской литературы»: когда и как китайская литература влилась в мировой литературный процесс, как была воспринята и как на него повлияла; когда и как фактор космополитизма воздействовал на китайскую литературу.

3. История литературных связей Китая с зарубежными странами понимается как процесс, в котором под влиянием глобализма китайская литература приобретает современный характер. Глобализация китайской литературы состоит из двух этапов: азиатизация внутри культурного ареала, пользующегося иероглифической письменностью, и собственно глобализация, начавшаяся в современную эпоху, при этом глобализация китайской литературы и ее модернизация проявились одновременно.

Следующими рассмотрим исторические источники.

Исторические источники являются базой для исследования. Успех или провал в значительной мере зависят от их богатства и степени достоверности. Исторические источники накапливаются в результате многолетних трудов, богатство источников – требование количественного плана. Качественное требование к историческим источникам состоит в том, что, во-первых, они должны проходить проверку на аутентичность и, во-вторых, максимально возможное количество информации должно поступать из первых рук. Само собой разумеется, что чем богаче исторические источники, тем лучше для исследований, однако обнаружение источников – процесс бесконечный, поэтому их богатство и полнота данных зачастую носят относительный характер. Ключевой момент: нужно убедиться, что источники подходят для наших исследований; отсюда следует, что метод научной работы с историческими источниками состоит не только в их сборе, но и в правильном подборе, а также анализе на предмет соответствия концепции конкретного исследования.

Работать без исторических источников нельзя, но и одного только их наличия недостаточно. Изучение истории литературных связей Китая с зарубежными странами ведется долгое время, однако очень многие исследователи ограничиваются сбором исторических источников и их пересказом. Мы должны вывести данную книжную серию на более высокий научный уровень, не ограничивая себя узкими рамками сбора, сопоставления и пересказа исторических источников. Исследование и написание соответствующих работ следует разделить на три стадии. Первая стадия состоит в том, чтобы определить источники исторических материалов, получить как можно больше таких материалов из первых рук, упорядочить полученные материалы, проанализировать их и проинтерпретировать, после чего выявить базовые вопросы, достойные изучения. Вторая предполагает перераспределение материалов в хронологическом порядке, без логического начала и завершения: самый ранний найденный источник выступит точкой отсчета, но та будет временной, ведь процесс обнаружения новых материалов непрерывен; аналогичным образом будут временными и реперные точки исследования, то есть рукопись исследования будет завершена там и так, где и как это возможно для науки сегодня. Третья стадия имеет целью создание идеологической структуры истории литературных связей: на основе исследования исторических источников формируются различные специализированные концепции истории литературных связей, и эти концепции становятся связующими рамками для ее изложе ния.

Последней рассмотрим такую важную проблему в изучении литературных связей Китая с зарубежными странами, как парадигма исследований. Путь научных инноваций – не что иное, как открытие новых исторических источников, возникновение новых идей и новых парадигм исследований. Парадигма исследования формируется на основе базовых понятий и уверенности в источниках. Исследователь приходит туда, где возникает проблема. Модель исследования предполагает определение базовых понятий, сбор и интерпретацию исторических источников, выбор методов исследования. В любом исследовании в первую очередь следует ясно понять его модель, а в конечном итоге – четко определить, что и как мы изучаем. Базовые научные понятия определяют область нашего исследования. Так, начав с проблемы исторических источников, мы уже находимся в процессе обдумывания, как именно будем в дальнейшем проводить исследование.

Исследователям литературных связей Китая с зарубежными странами – набирающей зрелость области научного знания – необходимо уяснить принципы написания научных работ и занять позицию в изложении истории, прежде всего – четко определить, что конкретно мы изучаем. Литературные связи Китая с зарубежными странами можно понимать как в узком, так и в широком смысле. Изучение связей в узком смысле подразумевает исключительно исследование межлитературных связей, то есть обмена созданными произведениями и идеологическими течениями в области литературы, и в значительной мере относится к категории формальных исследований, к примеру: англо-американский имажизм и китайская классическая поэзия, «Лэйюй» («Гроза») Цао Юя (1910–1996) и «Царь Эдип» Софокла (ок. 495–406 гг. до н. э.). История литературных связей в широком смысле подразумевает более объемное социально-культурное содержание; ее проблематика выходит далеко за рамки литературы, хотя она и имеет дело с литературными текстами. В качестве примера можно привести книгу «Цимэн цзоцзя дэ Чжунго вэньхуа гуань» («Воззрения писателей-просветителей на китайскую культуру») – ее исследовательская область, несомненно, относится к литературным связям Китая и зарубежных стран (в широком смысле), однако среди изучаемого также присутствуют разнообразный опыт, события и проблемы, возникшие в ходе таких связей.

Далеко не всякий раз мы можем обсуждать исследования подобных влияний в позитивном ключе, то есть позитивно использовать концепцию влияния, хотя и кажется, что связи и влияние заслуживают признания всегда. В настоящее время существуют два типа исследований культурных связей Китая, возникающих в процессе литературной деятельности, с зарубежными странами. Первый тип – исследовательская парадигма, которая подтверждает позитивное значение такого влияния: здесь просвещение и идеи современных национальных литератур воспринимаются как ценностный принцип для рассказа об истории литературных связей. Основная проблема такого подхода заключается в том, как произведения писателей и идеологические тенденции, существующие в одной литературной традиции, переводятся и передаются в другой; внимание сосредоточивается на аспектах коммуницирования литератур на различных языках с оптимистическим и нетерпеливым ожиданием позитивных моментов – дружеского понимания, равноправия и взаимовыгоды, однако уже подсознательно в литературном космополитическом воображении содержится подтверждение национальной гордости – взгляните, как китайская литература влияет на мир! Большинство наших предыдущих исследований были проведены исходя из этой парадигмы. Второй тип исследований сосредоточен на негативном аспекте влияния и демонстрации гегемонистического момента. Этот тип исследований руководствуется постмодернистскими и постколониальными воззрениями как ценностным принципом, сосредоточивая внимание на невозможности коммуникации, ошибочном прочтении и гегемонии разных литературных традиций. Высказываются сомнения в оптимистическом предположении о двусторонних и равных связях: говорится, что чем больше влияние одной конкретной литературной традиции на другую, тем меньше обратное влияние; литературные связи часто включают в себя процесс установления гегемонии, который расшатывает основы литературной традиции; демонстрируются обстоятельства «предательств» в процессе углубления связей между литературами на разных языках и антидвусторонний уклад данных связей; делаются попытки проанализировать порожденные этим социокультурные механизмы.

Развитие, углубление и инновации в изучении литературных связей Китая с зарубежными странами неотделимы от совершенствования теории, методов исследования и обсуждения парадигмальных основ. Свежие исследовательские концепции и теоретические идеи зачастую оказываются полезны для открытия новых и переосмысления старых исторических источников в области изучения литературных связей. В свою очередь, новые ракурсы и стратегии интерпретации источников дают подчас возможность реконструировать и прояснить историческую картину литературных связей и тем самым упорядочить исследования в данной области, что позволяет открыть новые научные горизонты.

Предыдущие исследования литературных связей Китая с зарубежными странами по большей части прошли в рамках первой парадигмы; парадигмальным проблемам второго типа, как кажется, внимания уделялось явно недостаточно. Данная книжная серия призвана сбалансировать научные вопросы обеих парадигм. Равноправный диалог – этический научный идеал, но мы не можем на этом основании закрывать глаза на известные исторические проблемы и игнорировать разнообразные проявления неравенства в литературных связях Китая с зарубежными странами. Следует провести анализ латентной структуры гегемонии, угнетения, инаковости, самоинаковости, самосознания и «отраженного написания». В то же время все это заставляет задуматься о некотором потенциальном противоречии нашей исследовательской парадигмы: как, с одной стороны, отождествляя себя с китайской позицией и с Китаем в качестве центра, мы, с другой стороны, можем ратовать за мировую литературу и межлитературное пространство? Нет ли здесь противопоставления? Когда в условиях растущей глобализации и осовременивания китайской литературы мы говорим о литературных связях Китая с зарубежными странами, фактически наша литература оказывается в невыгодном положении, и становится очевиден, как говорят на Западе, пассивный баланс влияния. К примеру, о влиянии китайской литературы на западную мы можем написать разве что одно специализированное исследование, а вот о влиянии западной литературы на современную китайскую вполне можно составить полновесное собрание сочинений. Мы особо подчеркиваем, что «китайская позиция», по сути, является «отраженным написанием». Кроме того, на деле за пределами национальной литературы конкретного государства не существует истории литературы как универсалии. «Мировая литература» и «всеобщая литература» из просветительской мифологии – не что иное, как порождение гегемонии западоцентризма; возможно, разумнее сосредоточиться на идее кросс-литературного пространства. Мы обсуждаем проблемы межлитературных связей и отношений, полагая, что мировая литература есть систематический процесс многоначального развития и взаимодействия, формирующийся в кросс-культурной и кросс-языковой межлитературной «публичной сфере» или в «публичном пространстве». Не только западная литература формирует современную китайскую литературу, но и последняя в известной степени принимает участие в формировании современной западной литературы. Хотя реальность такова, что в литературных связях между разными странами, нациями и регионами сохраняется неравноправие, тем не менее литература любой страны, нации и региона занимает собственную уникальную позицию в пространстве мировой литературы, а значит, мировая литература не может превратиться в результат экспансии какой-либо одной страны, нации или литературы на каком-либо одном языке.

Выше мы сделали попытку проанализировать, переосмыслить и определить базовые понятия, методы и теоретическую парадигму исследований литературных связей Китая с зарубежными странами, а также обозначить место данной книжной серии в истории науки. Расширение области исследований, богатство исторических источников, осмысление границ исследовательских проблем, углубленное изучение соответствующих вопросов, всестороннее обозначение рамок литературных связей Китая с зарубежными странами, о которых мы говорили, станут научными достоинствами этих книг. Мы надеемся, что серия поможет исследованиям в области литературных связей Китая с зарубежными странами, проводимым в русле китайского сравнительного литературоведения, принять законченный вид. Это не только проблема самосовершенствования конкретных ученых, но вопрос совершенствования всей сферы сравнительного литературоведения.

5

Выше мы уже писали об основных детализированных группах научных вопросов в изучении литературных связей Китая с зарубежными странами, разработанных профессором Цянь Линь-сэнем. Эти пять групп вопросов формируют базовую область проблематики, и написание каждого тома серии неотделимо от них. Переосмысление достигнутого даст нам одну из основ исследовательской парадигмы в изучении истории литературных связей Китая с зарубежными странами. В процессе создания данной книжной серии профессор Цянь Линь-сэнь вел непрерывную дискуссию по вопросам, относящимся к истории литературных связей Китая и зарубежных стран, пересматривая основные проблемы и теоретическую модель таких изысканий. Большинство ученых, которые принимали участие в проекте и руководствовались различными точками зрения, также высказались по теме, изложив свои конструктивные соображения, что привлекло внимание многих китайских исследователей.

Один из них, профессор Ван Нин (р. 1955), осмысляя изучение истории литературных связей Китая с зарубежными странами с высоты национальной стратегии в области культуры, считает: «Изучение восприятия и распространения китайской культуры и литературы за рубежом в новом веке должно стать важной исследовательской темой для ученых, занимающихся сравнительным литературоведением. Изучение этого предмета может не только сломать господствовавший долгое время в области исследований литературных связей Китая с зарубежными странами западоцентрический стереотип мышления и значительно повысить чувство национального достоинства и чувство гордости у китайских ученых, но и стать полезным для реализации стратегии выхода китайской культуры на мировой уровень. И потому ученые, занимающиеся сравнительным литературоведением, должны находиться на переднем крае науки». В противоположность ему Е Цзюань (р. 1973) оказался куда прагматичнее и задал вопрос об универсальной эффективности исследований литературных связей как научной модели. Он подверг сомнению легитимность сравнительного литературоведения как научной дисциплины по трем направлениям: осознание сравнительного литературоведения как части общей истории науки; сравнительное литературоведение как высшая точка истории идеологии; литературно-исторический базис сравнительного литературоведения в качестве отдельной дисциплины.

Профессор Гэ Гуй-лу (р. 1967) углубился в обсуждение трех аспектов проблемы исторических источников: письменные памятники и исторические источники, сфера проблематики, подход к их толкованию. «С точки зрения традиционной исследовательской модели такая дисциплина, как сравнительное литературоведение (а именно исследования в области истории литературных связей Китая с зарубежными странами), относится к категории изучения влияния; здесь чрезвычайно внимательно нужно относиться к получению и интерпретации “фактических материалов”. Что касается предметной области данной дисциплины, то она относится к категории истории; сбор письменных памятников и исторических материалов, их идентификация, понимание и использование являются базовым требованием для исторических исследований. Стремление к широкому и всестороннему овладению историческими источниками, полное насколько возможно, динамическое изучение формирования и эволюции исторических источников в общеисторическом процессе, разграничение первичных и вторичных по происхождению источников, распознавание их ценности и подлинности – это извечная отправная точка, основа для исследования». Безусловно, при недостатке исторических источников дело не пойдет, но и одних лишь исторических источников явно недостаточно. В подобных исследованиях очень важно осознание научной проблемы, проблема – это проводник и руководство при изучении. Гэ Гуй-лу идет дальше: «Способность на основе классических памятников и исторических источников вычленить из широкой проблематики разнообразные темы, которые имеют научную ценность, является решающим показателем зрелости исследователя литературных связей. В области проблематики исследований литературных связей (и далее в рамках анализа всего исторического изложения литературных обменов Китая с зарубежными странами) открывается многовековой опыт литературного взаимодействия и его исторические закономерности, становится очевидной важность пути, по которому могли бы последовать будущие поколения, развивая национальную литературу, формируются базовые ориентиры в исследованиях литературных связей Китая с зарубежными странами».

Письменные памятники и исторические источники, область проблематики и позиция при интерпретации – вот три основные составляющие в исследованиях литературных связей Китая с другими странами. Богатство письменных памятников и исторических источников, постановка проблемы, расширение сферы исследований, углубление идейного анализа – в итоге именно эти факторы обусловливают интерпретационную позицию ученого. В теории исследования литературных связей Китая с зарубежными странами должны быть двусторонними и взаимными. Однако даже если мы хотим следовать духовной сущности подобного взаимообмена, нам не избежать оценочных суждений. Что касается китайских ученых, то они будут стоять на позиции китайской культуры, раскрывающей суть проблем Китая, и отправным пунктом и конечной точкой в проблематике исследования будет китайская литература. Таким образом, теоретическую направленность в изучении литературных связей Китая и зарубежных стран будут определять отклики на вызовы глобализации и осовременивания китайской литературы, а также ответ на вопрос, как на протяжении длительной истории взаимодействия Востока и Запада китайская литература (и культура) питает и развивает иностранную литературу и как иностранная литература активизирует и формирует глобализационные устремления литературы китайской. Это важная для нас предпосылка в размышлениях об истории литературных связей Китая и западных стран. Особенно следует обдумать, как в процессе литературного обмена между Китаем и западными странами китайская литература демонстрирует космополитичность и строит современность.

6

В письме в редколлегию данной книжной серии профессор Юэ Дай-юнь высоко оценила этот проект как «третью волну» в исследованиях литературных связей между Китаем и зарубежными странами: «Если серия “Чжунго вэньсюэ цзай говай” (“Китайская литература за рубежом”) – это первая волна, а “Вайго цзоцзя юй Чжунго вэньхуа” (“Зарубежные писатели и китайская культура”) – вторая, то “Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши” (“История литературных связей Китая и зарубежных стран”) должна стать волною третьей. Я думаю, что в данном смысле главную особенность серии отражает слово “связи”. Серия не просто ставит китайскую литературу во главу угла и изучает ее влияние за рубежом, но также делает упор на то, как китайскую литературу принимают зарубежные писатели, – с акцентом на объяснение двусторонней интерпретации, что требует не только нового угла зрения, но и новых методов. В общем и целом основная доля влияния, которое китайская литература оказала на литературу иных стран, приходится на литературу древнюю, тогда как влияние зарубежной литературы на китайскую приходится на литературу современную. Как соединить эти две вещи в одной серии – действительно сложный вопрос и ключ к тому, добьется ли “Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши” успеха».

Эта книжная серия выполняет важную миссию китайского сравнительного литературоведения, ее цель – не только описать историю литературных связей Китая с основными странами мира, но и построить «мировую систему литературного воображения» с позиции литературы на китайском языке. Основным предметом изучения здесь предстают литературные связи, поэтому ключевым вопросом исследования является «двусторонняя интерпретация». Когда мы подходим к исследованию с позиции последней, становится ясно, что литературные связи между Китаем и зарубежными странами – это не просто проблемы перевода и распространения литературы; лишь взаимное узнавание китайской и западной литературы, взаимовлияние и творчество помогут найти решение. В письме к главному редактору серии Цянь Линь-сэню Янь Шао-дан сформулировал научные ожидания от этого проекта, написав, что изучение истории литературных связей должно «от обычного описания отображаемых фактов перейти к углубленному исследованию и определению “первоначального облика” в фактах литературных»:

Я надеюсь, что каждый том этой серии будет основан на реальных фактах, что она в полной мере продемонстрирует распространение китайской культуры в мире и реалистично опишет богатое и разнообразное позитивное влияние мировых национальных культур на китайскую культуру и цивилизацию. С помощью «Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши» («История литературных связей Китая и зарубежных стран») будет проведено достоверное обсуждение исторического характера взаимодействия китайской и мировой культур. Изучение литературных связей обычно определяют на уровне распространения литературы и ее приятия, но исследования по сравнительному литературоведению (особенно китайские) за последние тридцать лет фактически порвали этот шаблон и перешли в область генезиса, имиджелогии, семиотики, герменевтики и нарратологии. Проведенные в этих областях исследования помогут нам приблизиться к истинному положению вещей в литературных связях и открыть подлинную их картину. Я ожидаю, что каждый том новой книжной серии «Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши» сможет от обычного описания отображаемых фактов перейти к углубленному исследованию и определению «первоначального облика» в фактах литературных.

После конференции в Нанкине в 2005 году, когда официально началась работа над книжной серией, к ней присоединились известные ученые Люй Тун-лю (1938–2005), Ли Мин-бинь (р. 1933), Чжао Чжэнь-цзян (р. 1940), Юй Лун-юй, Чжи Бо-хао (р. 1939), Ван Сяо-пин и другие. Люй Тун-лю возглавлял работу над томом о китайско-итальянских литературных связях, но вскоре после запуска книжной серии скончался, о чем мы безмерно скорбим. В процессе работы над проектом кто-то покидал его, а кто-то приходил: к нам присоединились Чжан Си-пин (р. 1948), Лю Шунь-ли (р. 1959), Лян Ли-фан (р. 1948), Ци Хун-вэй (р. 1972), Ду Синь-юань (р. 1974), Е Цзюань и другие, – все они внесли выдающийся вклад в общую работу. На протяжении всего процесса исследований и написания книг множество коллег как в Китае, так и за рубежом оказывали нам практическую поддержку и давали ценные и полезные советы. После конференции в Нанкине редколлегия провела еще четыре заседания в Цзинане, Пекине, Сямэне и снова в Нанкине: обсуждались конкретные вопросы подготовки книжной серии, мы заручились поддержкой издательства «Шаньдун цзяоюй чубаньшэ». Изначально планировалось потратить на написание книг пять лет, и тогда казалось, что этого времени вполне достаточно, однако неожиданно для нас окончательное завершение серии заняло целых девять лет – и этот срок позволяет судить, сколь долги и тяжелы научные изыскания.

Выпуски серии и их авторы следующие:

1) китайско-арабский том (Чжи Бо-хао, Дин Шу-хун, Цзун Сяо-фэй);

2) китайско-восточноевропейский том (Е Цзюань);

3) китайско-корейский (Южная и Северная Кореи) том (Лю Шунь-ли);

4) китайско-немецкий том (Вэй Мао-пин, Чэнь Хун-янь);

5) китайско-юго-восточноазиатский том (Го Хуэй-фэнь);

6) китайско-российский том (Ли Мин-бинь, Чжа Сяо-янь);

7) китайско-французский том (Цянь Линь-сэнь);

8) китайско-канадский том (под редакцией Лян Ли-фан и Ма Цзя);

9) китайско-американский том (Чжоу Нин, Чжу Хуэй, Хэ Чан-шэн, Чжоу Юнь-лун);

10) китайско-португальский том (Яо Фэн);

11) китайско-японский том (Ван Сяо-пин);

12) китайско-греко-еврейский том (Ци Хун-вэй, Ду Синь-юань, Ян Цяо);

13) китайско-испаноязычный том (Чжао Чжэнь-цзян, Тэн Вэй);

14) китайско-итальянский том (под редакцией Чжан Си-пина и Ф. Мазини);

15) китайско-индийский том (Юй Лун-юй, Лю Чао-хуа);

16) китайско-английский том (Гэ Гуй-лу);

17) китайско-центрально- и восточноевропейский том (Дин Чао, Сун Бин-хуэй).

Наша книжная серия призвана мобилизовать коллективный ум ученых, которые работают в данной области, досконально разобрать и усвоить уже полученные результаты, переосмыслить и заново оценить существующие исследовательские парадигмы, методы, теорию, ранее написанные исследования и опыт, отфильтровать и выбрать нужное, удалить ложное и оставить истинное – в надежде провести глубокие изыскания и всесторонне развить тему литературных связей Китая с зарубежными странами, придав ей новаторский облик.

Главные редакторы серии «Чжун вай вэньсюэ цзяолю ши» Цянь Линь-сэнь, Чжоу Нин[9 - Цянь Линь-сэнь (р. 1955) – профессор Нанкинского университета, специализируется на сравнительном литературоведении и литературных китайско-французских связях. Чжоу Нин (р. 1961) – ректор Гуманитарного института при Сямэньском университете, специализируется на сравнительном театроведении.]

Введение