Полная версия

Полная версияРабочее самоуправление в России. Фабзавкомы и революция. 1917–1918 годы

Оформление большевистско-левоэсеровского блока, а также умиротворение Викжеля и большинства остальных рабочих организаций окончательно ознаменовали завершение первого после Октября правительственного кризиса. Так же как и первый кризис Временного правительства, он привёл к созданию правящей коалиции и расширению социальной базы если и не революции, то, во всяком случае, революционного режима.

Значение и результаты первого кризиса Советской власти трудно переоценить. Большевики удержались у власти. Тем не менее они почувствовали необходимость корректировки курса. Уступки шли по линии отказа от крайнего политического радикализма. И пусть эти уступки на практике оказались не столь значительны, главные требования профсоюзов оказались выполнены: однопартийная диктатура в ноябре-декабре 1917 г. в России не возникла. Что же касается самих рабочих организаций, то они фактически получали карт-бланш на расширение своего вмешательства в экономику как в центре, через государственные органы, так и у себя на предприятиях.

В этой связи существенный интерес представляет ещё один вопрос, в прошлом не попадавший в поле зрения историков. Благоприятный для большевиков исход первого кризиса их правительства был достигнут благодаря поддержке наиболее радикальных пролетарских организаций, таких, как, например, фабрично-заводские комитеты. По другую строну оказались гражданские организации совсем иного типа. На непримиримой платформе продолжали стоять разного рода «демократические организации», кооперация, в том числе рабочая. Как звучало в листовке Воронежских кооперативов: «никаких соглашений с разрушителями страны – большевиками»82. Но что означал такой своеобразный расклад сил?

В лагерь революции вошли не просто наиболее максималистские организации. В их числе оказались непримиримые антагонисты буржуазных отношений, среди которых, как мы видели в предшествующих главах, фабзавкомы занимали не последнее место. Среди противников же Октября оказались организации, порожденные развитием капитализма и сросшиеся с ним. К примеру, лидеры кооперации так понимали её главную задачу: через рост личного благосостояния адаптировать рабочих к развитию капитализма. Руководители рабочей кооперации считали революцию 1917 г. буржуазной и всеми средствами боролись за укрепление буржуазно-демократического строя83. А как известно – выбор союзников диктует и линию поведения. Поэтому, когда первый кризис Советского правительства миновал, а политические симпатии вполне определились, стало окончательно ясно, что основным вектором развития нового режима будет дрейф в сторону радикальных, социалистических преобразований.

Противоречия в развитии фабрично-заводского представительства

4. Социально-экономическое положение рабочих в первые месяцы революции

Факт произошедшей в октябре 1917 г. революции сказался на положении рабочих России самым непосредственным образом. Особенно ощутимо выиграли они в плане повышения своего социального статуса. Большевики провозгласили рабочих «классом-гегемоном», господствующим классом, со всеми вытекающими из этого последствиями в политической, экономической и социальной сферах. Из «эксплуатируемой массы» рабочие в одночасье «превратились» в «хозяев страны», «социальную базу» и «опору» нового режима. Советы, в прошлом «классовые организации рабочих», сделались теперь органами государственной власти. Профсоюзы, фабзавкомы, контрольные комиссии и другие рабочие организации на какое-то время получили административные права у себя на предприятиях. С победой революции перед рабочими открылись невиданные прежде перспективы социального роста, приобщения к высочайшим культурным и духовным ценностям, забрезжила надежда достойной и благополучной жизни. Однако от начертанных на знамёнах политических партий лозунгов до реальных свершений, от самых заманчивых возможностей до их практической реализации, как правило, лежит дистанция огромного размера, и послереволюционная действительность далеко не всегда соответствовала тем завышенным ожиданиям, которые возлагали на неё рабочие – рядовые участники и просто современники переломных событий тех месяцев.

Второй, октябрьский, этап русской революции, более радикальный и глубокий, вырос как своеобразное увенчание острейшего кризиса, охватившего летом-осенью 1917 г. все стороны жизни российского общества. Не в последнюю очередь негативные явления проявлялись в экономической сфере. Мировая война, совершенно не отвечавшая национальным и геополитическим интересам России, уже в 1915 г. привела к перенапряжению всего народного хозяйства страны. Но если при императорской власти худо-бедно удавалось сохранять экономику на плаву, невзирая на рост оппозиционного движения и поражения на фронте, то Временному правительству эта задача оказалась не по плечу. Как отмечает современный исследователь Р. А. Белоусов, если Временное правительство получило от царского режима деформированную, но в целом ещё жизнеспособную экономику, то новой большевистской власти после нескольких месяцев господства либералов досталось совсем иное наследство: А. Ф. Керенский умудрился в сжатые сроки расстроить важнейшие звенья российской экономики. Тем самым «стартовые экономические условия» второго этапа революции были ощутимо хуже, нежели в феврале84.

В октябре 1917 г. хозяйственная жизнь страны окончательно оказалась в упадке. В промышленности сокращение производства по сравнению с уровнем предшествующего года составляло около 40%. Особенно ощутимые потери понесли важнейшие отрасли промышленности, связанные с обороной и в которых было сосредоточено наибольшее число рабочих. Выпуск железа и стали за рекордно короткое время упал с 246,5 млн пудов до 155,5 млн пудов, выплавка чугуна – с 282,9 млн пудов до 190,5 млн пудов, производственная мощность доменных печей в 1917 г. использовалась лишь на 54%. Стремясь сохранить прибыль, владельцы предприятий шли на их закрытие и массовые локауты, что вело к увеличению безработицы. В Петрограде к октябрю закрылось 50 заводов85. По сводкам «Торгово-промышленной газеты», во Владимирской губернии были закрыты или остановили работу 10 крупных предприятий и финансовых групп. В Костромской губернии за воротами предприятий оказалось 10 000 рабочих86. В промышленном поясе вокруг Москвы остановились фабрика Тимашева, Вознесенская и Покровская мануфактуры, другие предприятия. В результате закрытия одной только Богородско-Глуховской фабрики безработными сделались сразу 11 400 человек87. В самой Москве по причине отсутствия заказов было рассчитано около тысячи рабочих и служащих завода Износкова88, получили извещение об увольнении рабочие Цинделевской мануфактуры, многих других предприятий.

К осени 1917 г. повсеместно нарастали неизбежные спутники хозяйственной разрухи – инфляция, дороговизна, голод, особенно больно бившие по рабочим89. По подсчетам П. В. Волобуева в марте инфляция составила 6,4%, в апреле 13,4%, в мае – 18,4%, а в июне уже 28%90. Цены на промышленную продукцию первой

необходимости (материя, обувь, дрова, мыло, керосин и пр.) увеличились на 1109%91. Быстро дорожало и продовольствие, особенно хлеб. В Москве цены на него повысились в июле на 21%, а в августе на 17% и ещё на 14% – в сентябре92. По данным журнала «Продовольствие и снабжение», за несколько месяцев с момента Февральской революции фунт чёрного хлеба подорожал с 3 % коп. до 14, селёдка с 3-6 коп. поднялась в цене до 50 коп., мясо с 19, в крайнем случае 22 коп. – почти до рубля93.

В свете сказанного, трудно не согласиться с Р. А. Белоусовым, отмечавшим, что Октябрьская революция стала, в первую очередь, проявлением поражения бездарной политики самого Временного правительства, и уже на этом фоне – победой большевиков94. Вполне естественно, что большевики не могли моментально превратить доставшуюся им разорённой, с разрушенной социально-экономической структурой Россию в процветающую, стабильную индустриальную державу. Не решалась в одночасье и проблема взаимоотношений власти и общества95. Отчётливо проявившаяся уже в последние месяцы существования царизма и прогрессировавшая весь период существования Временного правительства инерция разрушения сохранилась и даже усилилась, что не удивительно. Новому советскому руководству многое предстояло начинать буквально с нуля. Во-первых, если государственный аппарат, чиновничество встретили Февральскую революцию как свою собственную, активно поддержали её, то по отношению к большевистскому Октябрю их позиция была кардинально иной. Во-вторых, к Октябрю общество подошло уже расколотым, прежнего национального единения первых недель после свержения самодержавия не наблюдалось и в помине, что стало естественным результатом рассмотренных выше сложных социальных процессов, в частности разрушения и без того незрелых механизмов социального партнёрства. В силу постоянно растущей классовой неприязни большевикам надеяться на взаимопонимание с торгово-промышленными кругами не приходилось. Подобно государственным служащим и буржуазии враждебную к Октябрю позицию заняли и многие промежуточные общественные силы. Не приходилось рассчитывать, к примеру, большевикам на поддержку аппарата кооперации, а также продовольственных органов, где сильны были позиции умеренных социалистов96.

После того как эйфория, вызванная обещаниями и заверениями победивших в октябре 1917 г. большевиков начала рассеиваться, стала открываться неприглядная картина дальнейшего падения производства и ухудшения снабжения городов хлебом. «Промышленность умирала, – описывает ситуацию в Петрограде рабочий Трубочного завода, видный профсоюзный деятель, правый меньшевик, впоследствии оказавшийся в эмиграции Г. Б. Струмилло. – Закрывался не только наш завод. Шёл расчёт и в ряде других заводов»97. Похожая картина упадка наблюдалась и во всех остальных промышленных центрах страны. Разговор о последствиях экономического кризиса состоялся, например, на проходившей в июне 1918 г. Уфимской городской конференции фабзавкомов, контрольно-распределительных комиссий, профсоюзов и советов рабочего контроля. На ней делегаты с тревогой отмечали – всё больше заводов, мастерских и прочих промышленных заведений края было вынуждено сворачивать свою деятельность или вовсе прекращать её98. По данным фабзавкомов Москвы здесь также наблюдались кризисные явления. На многих предприятиях, изготовлявших важную для страны продукцию, выпуск продукции пошёл на спад. Немалая часть заводов и фабрик оказалась закрыта, другие готовились к закрытию99.

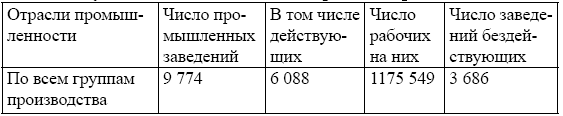

Остановилось большое количество предприятий и в других городах страны, что очень чётко зафиксировала проводившаяся во второй половине 1918 г. промышленная и профессиональная перепись. Её сведения не всегда полны и достоверны вследствие трудностей учёта, возникших из-за начавшейся Гражданской войны, но картина в целом ими отображена достаточно объективно100.

Таблица 1

Данные о действующих и закрытых предприятиях на 31 августа 1918 г. по главным отраслям промышленности

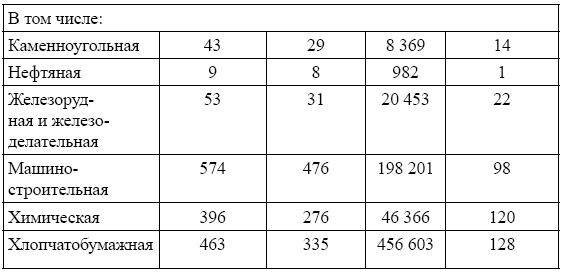

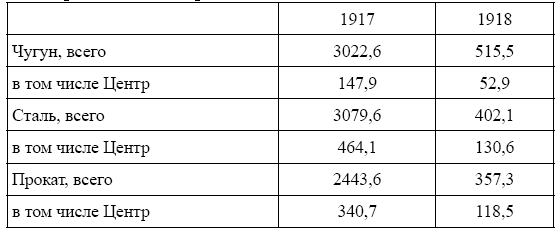

Результат происходившего был налицо. По подсчётам советских статистических органов, весьма неполным и приблизительным, как признавали сами работники ЦСУ, по отношению к 1917 г. основные показатели народного хозяйства страны в 1918 г. составили: продукция цензовой промышленности – 48%; транспортные перевозки – 33%; объём внешней торговли – 20%; посевные площади – 96%; заготовки хлеба -14%. В наибольшей мере падение производства сказывалось на тяжёлой промышленности, что видно из следующей диаграммы101:

Диаграмма 1.

Изменение основных идикаторов тяжёлой промышленности. 1913 г. = 100%

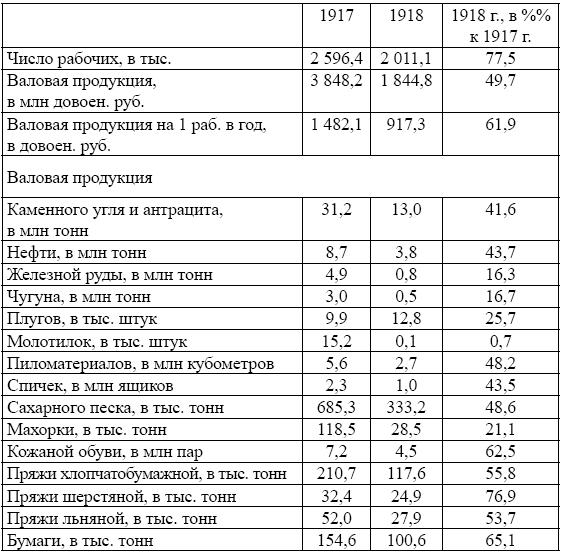

Трудности в тяжёлой промышленности возникли преимущественно из-за необходимости перевода её на мирные рельсы после выхода России из мировой войны. Временный подъём во второй половине 1918 г. переживают только те предприятия, которые производили оружие, что было мотивировано начавшейся Гражданской войной. Что же касается такого важного показателя, как производство чёрных металлов, то по сравнению с дооктябрьским периодом происходит его дальнейшее сокращение, которое может быть отражено в следующей таблице102:

Таблица 2

Производство чёрных металлов в 1917-1918 гг., тыс. т

Неблагополучие металлургии не в последнюю очередь вытекало из того упадка, которое переживали добывающие отрасли. В частности, происходит чувствительное сокращение добычи топлива, в том числе угля.

Продолжала ухудшаться экономическая конъюнктура и в лёгкой промышленности, но здесь ситуация складывалась менее драматично, её удельный вес в общем объёме промышленного производства в 1918 г. по сравнению с 1917 г. даже несколько повысился: по числу занятых с 41 до 49 %, а по выпускаемой продукции с 47 до 62 %103. Но отмеченный рост относительных показателей не должен вводить в заблуждение, так как он стал возможен только на удручающем фоне катастрофы в металлургии.

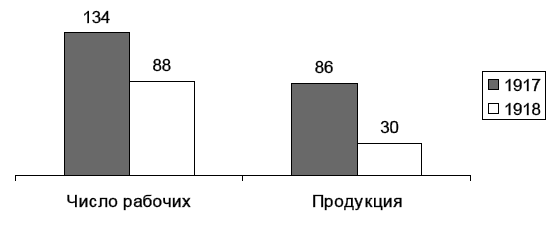

В целом, по данным ЦС ФЗК, общая динамика угасания промышленности в те месяцы выглядела следующим образом104:

Таблица 3

Основные показатели развития промышленности в 1917-1918 гг.

Разложение промышленности стимулировало процессы распада в самой рабочей среде. Прежде всего обращает на себя внимание стремительное сокращение занятых индустриальным трудом. Этот процесс начался ещё в период существования Временного правительства, прервав наметившуюся в годы войны тенденцию на некоторое увеличение числа рабочих105. Вместе с тем после октября 1917 г. процесс «депролетаризации» усугубился. Согласно подсчётам отечественных историков за год существования большевистского режима количество промышленных рабочих сократилось примерно на миллион, с 3,5 до 2,5 млн человек106.

Особенно сильно пострадали крупные промышленные центры, прежде всего обслуживавшие потребности обороны. В Петрограде на 1 января 1918 г. было занято 379 227 рабочих, к 1 июля их численность составляла 40% от этого уровня, а к 1 июля – едва дотягивала до 30%. В октябре 1918 г. численность петроградских рабочих несколько стабилизировалась, составив 122 400 человек107. Известный советский экономист, а в тот период руководитель отдела статистики Петроградского областного комиссариата труда С. Г. Струмилин следующим образом подводил итог произошедшего: «За полтора года в Петроградской губернии было выброшено на улицу круглым счётом не менее 300 тысяч фабрично-заводских рабочих»108.

А вот как выглядит динамика обвала на уровне отдельных предприятий: на Путиловском заводе в начале 1918 г. трудилось 22 789 человек, в начале следующего года – уже 11 003; на Трубочном заводе за тот же период численность занятых упала с 18 383 до 1922 человек; на Обуховском заводе – с 11 084 до 3540 человек. Та же картина наблюдалась и в других промышленных центрах. Так, в Твери на вагоностроительном заводе в августе 1917 г. работало ЗОН рабочих, а ровно через год – в августе 1918 г. их осталось всего 1643. На Ижевском заводе в сентябре 1917 г. было 34,6 тыс., а в мае 1918 г. – 26,7 тыс. рабочих, на Боткинском заводе в 1917 г. начитывалось около 7 тыс., а в 1918 уже немногим более 6 тыс. рабочих и т.д.109.

Отметим, что падение численности занятых наёмных работников было характерно не только для крупных предприятий тяжёлой промышленности. В меньших масштабах, но столь же распространено это явления было на предприятиях всех отраслей, независимо от их размеров и форм собственности, как это видно по материалам Петрограда. Так, на текстильной Лебедевской мануфактуре в 1917 г. трудилось 998, а к апрелю 1918 г. -860 рабочих; на Невской бумагопрядильной мануфактуре за тот же период число занятых сократилось с 2056 до 1707 человек; на шерстопрядильной фабрике Рихарда – с 152 до 11; на механической военно-обмундировочной мастерской «Гармсен» – с 108 до 34; на коробочной мастерской Ф. Година – с 71 до 19; на фабрике по выделке книг «Кирхнер Отто» – с 986 до 199; на картузной фабрике «Торнатор» – с 55 до 43; в типографии «Брокгауз и Ефрон» – с 131 до 59; в типографии Военного комиссариата -с 335 до 5 человек; в типографии «Новая Россия» – с 57 до 32; на Охтинском лесопильном заводе Э. Г. Бранта – со 158 до 124; на мебельно-строительной фабрике Волковысского – со 130 до 54; на Трувеллеровском лесопильном столярно-ящичном заводе «Громов и Кº» – с 289 до 226; на мебельно-столярной фабрике Мальцера – с 228 до 86; на фабрике роялей К. М. Шредера – с 225 до 30; на Государственном фарфоровом заводе – с 463 до 230; на кожевенном заводе Н. М. Брусницына – с391до171;на обувной фабрике «Скороход» – с 4909 до 4820; в сапожной мастерской Л. А. Донского – с 40 до 20; на первой российской мануфактуре изделий из искусственной кожи «Трезор» – с 676 до 271; на конфетно-шоколадной фабрике «Блигкен и Робинсон» – с 352 до 265; на сахарно-рафинадном заводе Кенига – с 967 до 45; на петроградском маслобойном заводе «Астра» – с158 до 85; на табачной фабрике «Богданов А. Н. и Кº» – с 1899 до 1669; на фабрике красок «Бергер и Вирт» – с 44 до 31; на Городском главном газовом заводе – с 550 до 512 человек и т.д.110.

За годы империалистической войны и революции изменения происходили не только в численности рабочего класса, но также и в его «качественных» характеристиках. Прирост рабочего класса в годы войны в основном осуществлялся не за счёт кадровых рабочих, а за счёт привлекаемых из деревни крестьян, представителей средних городских слоёв, многие из которых элементарно пытались спрятаться на оборонных заводах от призыва в действующую армию и отправки на фронт111. «Со времени войны, – отмечал по этому поводу В. И. Ленин, – фабрично-заводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде, ибо во время войны поступали на заводы те, кто хотел уклониться от военной службы»112. То же самое явление отмечалось и Ю. О. Мартовым в его знаменитом эссе, своеобразном политическом завещании «Мировой большевизм»: «Рабочая масса качественно изменилась. Старые, наиболее классово воспитанные кадры её провели 4 года на фронте… – подчёркивал он. – В производство на их место в течение войны были введены миллионы новых рабочих из разорённых ремесленников и иных «маленьких людей», из сельских пролетариев, из женщин рабочего класса»113. Не менее пренебрежительно отзывался о пришедших во время войны на завод рабочих ещё один оппонент Ленина – Г. Б. Струмилло. Зная ситуацию в рабочей среде накануне революции не понаслышке, он авторитетно вспоминал: «На нашем языке эти рабочие назывались «военными трофеями». Кого только здесь не было! Мелкие торговцы, маклера, дворники, извозчики, ремесленники, крестьяне… Вся эта масса была загнана на завод войною. Конечно, завод был им не по нутру. Они только и мечтали вернуться к прерванным войной своим занятиям»114.

Как отмечают современные исследователи, общая деградация промышленности и транспорта, нестабильность пролетарских рядов, ликвидация или сокращение крупных производств, «разжижение» рабочего класса в значительной степени разрушали «те внутренние «пружины», которые и определяют лицо класса, его облик»115. Стремительно идут процессы разрушения трудовой этики, следствием чего становится стремительный рост иждивенчества. Отдельные проявления наметившихся сдвигов отмечались современниками ещё в период существования Временного правительства, не способного ни понять, ни преодолеть их. Но особый размах ничем не прикрытого потребительства происходит уже потом, при большевиках. Как отмечал в феврале 1918 г. председатель Уфимского Совета М. А. Плотников, советские органы были завалены жалобами не от частных владельцев, а от профсоюзов и фабзавкомов на халатное отношение «несознательных» рабочих к своей работе. «Эта тёмная масса ещё до сих пор, – подчёркивал он, – озабочена только одним, как можно больше получать жалование»116. О том же несколько позже писал выдающийся отечественный учёный-металлург В. Е. Грум-Гржимайло. Вспоминая события революции и послереволюционного времени, он отмечал: «Наша революция, как всякая революция, в своей сущности была пугачёвщиной: «грабь награбленное», «мы больше не рабы, чтобы работать». Вот два исходный положения революции, которым свято верил народ». «Крестьян одумался скорее всего… – подчёркивал учёный, – хуже дело идёт с заводским народом, пролетариатом, как говорят сейчас». По мнению Грум-Гржимайло, за время революции рабочие совершенно отвыкли трудиться. Рабочие «много говорят о труде», все заборы в Советской России разукрашены изречениями, что «труд победит всё», но фактически заводской люд больше старался не преуспеть в работе, а «слодырничать, изловчиться и получить средства к жизни не за работу, а за лодырничество»117.

Характерным проявлением начавшейся моральной деградации в рабочей среде могут считаться события на Трубочном заводе, воссозданные до мельчайших подробностей в записках Струмилло. Поощряя откровенно уравнительные настроения среди рабочих завода, большевики ещё до своего прихода к власти подстрекали массу неквалифицированных рабочих, которых на Трубочном заводе насчитывалось примерно две трети, требовать такую же заработную плату, какую получали опытные мастера. Рабочие запомнили эти призывы и, когда большевики оказались во главе государства, предъявили это требование новым властям. Большевики вынуждены были выплатить колоссальную сумму денег. Причём пришлось не только сравнять размер текущей заработной платы, но и выдать всю разницу зарплат с мая по октябрь. Экономически такой шаг был ничем не мотивирован и наносил большой урон казне118. Ситуация, складывавшаяся на Трубочном заводе, в определённом смысле «образцово-показательна». Похожим образом действовала рабочая масса, к примеру, на Петроградском металлическом заводе, где чернорабочие 2 декабря 1917 г также предъявили «явно рваческие», по определению советской историографии, требования немедленно уплатить им по 12 руб. в день в расчёте с 5 июля 1917 г. По утверждению советских историков, причиной такого поведения была деятельность среди невежественных слоёв рабочих, пришедших на заводы в годы войны, со стороны контрреволюционных, читай – меньшевистско-эсеровских элементов119. Однако в действительности, не отрицая отдельные случаи пропагандистских выступлений право-социалистической оппозиции, приходится признать, что большевики попались в ловушку, которую сами же готовили для своих предшественников. Скорее, при оценке имевшей место ситуации, права не прежняя историография, а современный историк С. В. Яров, полагающий, что большевикам в этот момент пришлось столкнуться не столько с контрреволюционными настроениями, сколько с проявлениями стихийного большевизма масс. Но если прежде большевикам удавалось использовать его в своих интересах, то теперь он оказался направлен остриём против них самих120.

Негативные явления распада народных традиций совестливого отношения к труду находили своё непосредственное выражение в падении дисциплины труда. Эта проблема также досталась большевикам от Временного правительства, но после Октября проблема борьбы за трудовую дисциплину быстро становится одной из центральных для выживания нового режима121. По сравнению со временем после Февральской революции, в первые месяцы существования Советского государства негативные явления в этой сфере усилились. Обстановка тех дней хорошо передана в воспоминаниях Струмилло на примере Трубочного завода. Поразившая предприятие агония открывала взгляду удручающее зрелище. Покидавшие цеха люди, ещё вчера «сознательные рабочие», прихватывали всё, что «плохо лежало»: части станков, инструменты, материал, срезали части приводных ремней, – словом, любую мало-мальски пригодную в личном хозяйстве вещь. Часть мастеровых и рабочих, понимавших, что гибель завода – это также их гибель, поскольку они лишаются всех средств существования, пыталась как-то организовать сопротивление разгрому. Но слушать увещевания никто настроен не был122. Среди проявлений недисциплинированности рабочих лидирующее положение продолжали занимать прогулы. По данным, собранным ЦК профсоюза металлистов в начале 1918 г., они составляли: 31% в Сормове, 42% в Мытищах, 50% в Коломне, в то время как в 1916 г. тот же показатель составлял в среднем всего 8 процентов123. В кожевенной, деревообделывающей, текстильной промышленности были широко распространены кражи124. О серьёзных масштабах воровства на текстильных предприятиях вынуждена была писать даже центральная большевистская пресса125. Неблагополучно в этом отношении складывалась ситуация также на предприятиях пищевой промышленности. Хищения были широко распространены также в табачной промышленности. Не редкостью кражи были и там, где, по убеждению большевиков и прочих социалистов, концентрировались наиболее сознательные пролетарии – на металлургических и оружейных заводах126. Широко распространены были случаи захватов рабочими предприятий, распродажи ими заводского имущества и готовой продукции с целью перераспределения вырученных средств между собой127. Как писал в те дни М. С. Ольминский, многие рабочие мыслили простыми категориями: «поскорей бы урвать побольше и куда-нибудь уйти»128.