Полная версия:

Европа XXI века. Новые вызовы и риски

Перед лицом складывающихся с США отношений, которые носят скорее конкурентный характер, чем комплементарный, «брекзита» и хронических проблем еврозоны ЕС не может позволить себе иного, кроме курса на проведение внутренней модернизации и налаживание взаимовыгодного сотрудничества с другими центрами силы и влияния в мире. Такими могут быть в первую очередь Китай, Россия, Турция. Пока достаточно эффективно взаимодействовать у ЕС получается только с Пекином. Ни с Москвой, ни с Анкарой Брюссель не смог в последние годы удержать отношения от обвала. Что касается задачи внутреннего обновления ЕС, то вновь встает вопрос о дилеммах его развития.

Проблема, которая по сложности своего разрешения близка к задаче по квадратуре круга, звучит для ЕС следующим образом: как совместить необходимость дальнейшего усиления коммунитарных и наднациональных начал с усилением центробежных тенденций в объединении как реакции на ослабление традиционных функций национальных государств? Согласны ли последние с тезисом, высказанным бывшим президентом ЕК М. Баррозу в 2007 г.? Тогда, в июле на пресс-конференции в Брюсселе он заявил: «У нас есть имперское измерение, но важно понимать разницу. Империи обычно создавались силой, когда из центра исходил диктат… Теперь мы имеем первую неимперскую империю. У нас 27 стран[8], которые достигли полного согласия работать вместе и объединить свои суверенитеты»[9]. Решение большинства жителей Британии покинуть организацию показало, что дальнейший курс на «неимперскую империю» может для ЕС стать смертельным.

В связи с этим выдвигаются альтернативные точки зрения на то, как дальше развивать интеграционный проект. Разочарование в способности наднациональных структур ЕС преуспеть в этом заставляет серьезных аналитиков отказываться от традиционных нарративов. «Сейчас ЕС не способствует интеграции, а мешает ей, – пишет профессор Оксфордского университета Ян Зилонка. – ЕС выйдет из текущего кризиса сильно ослабленным. Он, вероятно, выживет, но в более скромных формах. <…> Он предполагал модель интеграции с единым институциональным центром с чрезмерными полномочиями при неадекватных легитимности и ресурсах»[10]. Известный своим либеральным и проевропейским кредо профессор Тимоти Гартон Эш не находит ответа на вопрос: распадается ли Европа? Он присоединяется к критике хронических болезней еврозоны и прогнозирует лишь то, что суть нового этапа, пришедшего на смену периоду «после стены» (1989–2009), можно будет определить «через одно – три десятилетия»[11]. Одна из ведущих в Брюсселе экспертных организаций – Центр исследований европейской политики – предлагает ЕС «регруппироваться и реформироваться», признавая, что поддержание статус-кво неизбежно приведет к дальнейшей регрессии. Правда, идти вперед предлагается на основе принципа «делать лучше то же самое»: «Не существует серебряной пули для перезапуска ЕС… Уязвимость ЕС заключается в его неспособности завершить амбициозные изменения… слабость политических элит состоит в нерешительности при внесении улучшений в буксующий европейский проект…»[12]

Аргументация сторонников удержания «либерального мирового порядка», во главе с США или ЕС, все чаще сталкивается с критикой и иными подходами к анализу формирования новой модели международных отношений. Так, Дж. Мирсхаймер, реалист, рассматривающий такую модель сквозь призму баланса сил, считает, что в действительности «либеральный мировой порядок» после 1945 г. был лишь «западным мировым порядком», который Запад после распада биполярного мира попытался сделать универсальным. Развитие событий в последние годы показало тщетность этих попыток[13]. П. Шульце, профессор Геттингенского университета, считает, что новая расстановка сил на международной арене складывается под воздействием политики Вашингтона, Москвы и Пекина и в меньшей степени Европейского союза. В результате может возникнуть полицентричный глобальный порядок[14].

Профессор Ричард Саква, исследователь программы России и Евразии Королевского института международных отношений («Чатам хаус»), выдвигает тезис о формировании «третьего мирового порядка» (после биполярного и однополярного), в котором отсутствует гегемон. Переход к нему происходит посредством борьбы конкурирующих мировых порядков: с одной стороны – либеральная международная система во главе с США, с другой – нарождающийся антигегемонистский блок с участием Китая, России и ряда других государств. Р. Саква утверждает, что Евросоюзу грозит раствориться в «новом атлантизме» и потерять собственное ощущение цели и ответственности. Вместо того чтобы продвигать мирную интеграцию, опираясь на панъевропейскую платформу, пишет он, ЕС становится инструментом по созданию новых разделительных линий на континенте. Он приходит к выводу, что «Европа, рожденная после окончания холодной войны, умерла, и новой Европе, объединяющей евроатлантические и евроазиатские черты, еще предстоит родиться»[15]. Профессор Кентского университета Адриан Пабст считает, что после «брекзита» и победы Д. Трампа либеральный мир лежит в развалинах. С учетом триумфа патриотично настроенных лидеров в таких странах, как Индия, Россия, Япония и Филиппины, «брекзит» и Трамп олицетворяют силы глобального сопротивления правящему либеральному истеблишменту[16].

Эти и многие другие точки зрения показывают, что роль Евросоюза и в целом Большой Европы в XXI в. крайне неопределенна, что оценки современного состояния дел на континенте и его будущего – столь разнообразны, что часто противоречат друг другу. В этой нестабильной и изменчивой ситуации роль политического лидерства будет чрезвычайно высокой, как и ценность способности к стратегическому мышлению. Сложившаяся в мире и в Большой Европе ситуация стимулирует государство вырабатывать новые стратегические подходы.

Специфика политического процесса в России позволяет при их внедрении не зависеть от коротких электоральных циклов, предоставляя удобный горизонт стратегического планирования. В первую очередь речь идет о политике «разворота на Восток», о крупных экономических проектах в неевропейской части России, таких как «Сила Сибири». Многообещающим может стать решение о выделении земель на Дальнем Востоке в случае его системного внедрения. Вероятно, что с учетом долговременного характера большинства вызовов безопасности российского государства, как внутренних, так и внешних, понадобятся и другие неординарные стратегические шаги, например перенос ряда столичных функций в Сибирь[17].

При этом на всю обозримую перспективу геополитическая и экономическая значимость Старого Света будет определять ведущую роль европейского вектора политики России, диктовать необходимость нормализации ее отношений с наиболее влиятельными странами и организациями на континенте. Выгода от этого была бы всеобщей. Объективные процессы глобализации и серьезные политические просчеты поставили перед государствами – членами Евросоюза вопрос о выживании этого интеграционного объединения. Адекватный ответ на него не будет найден без стратегии воссоздания кооперационного пространства от Атлантики до Тихого океана.

* * *Пять «величайших зол» У. Бевериджа, о которых говорилось вначале, – нищета, невежество, нужда, болезнь и безработица – во многом были изгнаны из Европы после 1945 г. На ее востоке и западе, везде по-своему, было создано социальное государство, обеспечившее определенные стандарты благосостояния, жизненные перспективы. Одни государства в этом преуспели больше, другие меньше. В 1975 г. на Совещании в Хельсинки Европа нашла в себе силы пойти дальше и взяться за построение пространства безопасности, основанного на единых подходах и принципах. С конца 1980-х и до конца 1990-х гг. это общее наследие могло воплотиться в создании общей системы безопасности от Атлантики до Тихого океана. Позже те же принципы были заложены в видении единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

В начале XXI в. казалось, что осуществление концепции Большой Европы находится в пределах досягаемости. Сегодня она отложена в долгий ящик. Несколько из величайших зол вернулись в буквальном или преображенном виде в Старый Свет. Безработица и нужда сопровождали мировой экономический кризис и его европейские вариации. Поразили Европу и нищета стратегического мышления, и просто потеря чувства самосохранения, позволившие войне вернуться сюда. Югославия, Грузия, Украина – за войны на этих территориях Европа несет ответственность. Не без ее участия насилие приобрело небывалый размах и в прилегающих регионах. На совести Европы и невежество в отношении истории, и собственного христианского и гуманистического наследия, когда массовое сознание оказалось столь податливым к зловещему искушению «новой холодной войны».

Для «европейской мечты» не все еще потеряно, но только если она не будет и дальше растаскиваться по национальным и региональным квартирам. Монополия на Европу со стороны одной из ее частей – историческая близорукость. Пусти она корни, и европейская цивилизация не переживет в своем нынешнем виде текущего столетия. Европейцы на западе и востоке Старого Света смогут прожить друг без друга, но скоро они незаметно пересекут точку невозврата, после которой ослабленная и раздробленная Европа будет долго наблюдать свой закат в тени других, более дальновидных и жизнеспособных цивилизаций.

Раздел I

Мир в эпоху потрясений

Глава 1. Экономическая интеграция и конвергенция

Современная экономическая наука исходит из того, что региональная интеграция способствует догоняющему экономическому росту относительно слабых стран-участниц и таким образом сокращает их отрыв от более преуспевающих государств. Внутри интеграционного объединения действует несколько факторов такого сближения, или конвергенции. Общее экономическое пространство облегчает трансляцию новых технологий и культуры производства, делает более рациональным распределение ресурсов – бедные страны принимают капиталы из богатых стран. Интеграция также усиливает конкуренцию и, следовательно, предпринимательскую активность на микроуровне в относительно менее развитых регионах.

Ожидания экономического роста и общего повышения уровня жизни сыграли важную роль в процессе присоединения стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) к Европейскому союзу. Такие ожидания были характерны как для их элит и широких слоев населения, так и для общественного мнения западноевропейских соседей. После длительной подготовки, в 2004 г. в ЕС вступило восемь стран ЦВЕ, в 2007 г. его полноправными членами стали Болгария и Румыния, а в 2013 г. – Хорватия.

Задача данного исследования – оценить результаты процесса экономической конвергенции стран ЦВЕ с основным составом ЕС с тем, чтобы выявить, насколько европейская интеграция влияет на процесс социально-экономической конвергенции. Методической базой служит теория долгосрочного экономического роста в ее современной интерпретации – унифицированной модели роста (unified growth model). Работа состоит из трех частей. В первой части положения моделей роста сопоставляются с практикой экономической политики ЕС в отношении новых государств-членов. Во второй части проводится количественный анализ результатов конвергенции среднедушевых доходов. В третьей части при помощи линейной парной регрессии оценивается взаимодействие отдельных факторов роста с уровнем душевого дохода в восточной и западной частях ЕС.

Теория экономического роста и практика ЕС

Интеграция стран ЦВЕ в хозяйственное пространство ЕС осуществлялась в контексте крупных сдвигов, происходивших, с одной стороны, в экономической теории, а с другой – в идеологии и практике макроэкономического управления. Новый взгляд на закономерности экономического развития нашел отражение в политике ЕС в отношении стран-кандидатов и в предъявленных к ним требованиях в виде копенгагенских критериев.

В экономической мысли с конца 1980-х гг. внимание ученых переключилось с проблематики экономических циклов на определение детерминант долгосрочного хозяйственного роста[18]. Развернутая по инициативе Ж. Делора программа Единого внутреннего рынка (ЕВР) основывалась на новой модели эндогенного роста. Ее основоположниками считают Пола Ромера и Роберта Лукаса, идеи которых были развиты и дополнены в трудах Серхио Ребело, Гене Гроссмана, Элханана Хелмпана, Майкла Кремера и др.[19] Теория эндогенного роста раскрывала имеющиеся у общества внутренние источники экономического развития. Особую роль она отводила человеческому капиталу, технологиям и численности населения. Хотя в моделях эндогенного роста технологии считаются внешним фактором, их разработчики также признают важность условий, способствующих технологическим изменениям и их применению обществом.

В целом же создаваемая с начала 1990-х гг. унифицированная модель роста относит к его основным факторам следующие пять: демографию, институты (включая обеспечение прав собственности), человеческий капитал, технологии и культуру[20].

Предусмотренное программой ЕВР расширение экономического пространства и преодоление фрагментации рынков должны были создать условия для устойчивого экономического роста за счет усиления конкуренции и ускорения технологического прогресса. Предполагалось, что в большом экономическом пространстве возникнет не только временное, но и постоянное ускорение роста, а также сформируется тенденция к нивелирующему росту – уменьшающему разрыв в уровнях жизни между отдельными странами и регионами. Интеграция рынков должна была увеличивать приток капиталов в бедные страны до тех пор, пока предельные доходы на единицу капитала не сравнялись бы с более богатыми регионами[21].

В экономической политике начавшийся после кризисов 1970-х гг. неоконсервативный сдвиг привел к смене приоритетов макроэкономической политики. Ее роль уже видели не в стабилизации экономического цикла и обеспечении полной занятости, а в разработке средне- и долгосрочной стратегии экономического роста и в решении структурных проблем. Главные усилия отныне направлялись уже не на расширение совокупного спроса, как это делалось в рамках кейнсианской модели, а на повышение нормы накопления. Наивысшей ценностью стал сам рынок, свободная конкуренция. Соответственно изменился и арсенал средств макроэкономического управления. Уменьшалась роль бюджета, социальных программ и прогрессивного налогообложения. Повышалась роль денежно-кредитной и валютной политики, которые должны были обеспечить среднесрочную стабильность национальной валюты. Росло значение промышленной (структурной) политики, широкое распространение получили приватизация и дерегулирование[22].

С точки зрения теории эндогенного роста, прием в Евросоюз стран ЦВЕ с общей численностью населения свыше 100 млн человек увеличивал емкость единого внутреннего рынка, расширял поле деятельности для ведущих западноевропейских ТНК. В государствах-кандидатах существовал консенсус относительно благоприятных перспектив «возвращения в Европу» и будущего членства в ЕС. Ожидалось, что, сбросив оковы планового хозяйства, эти страны запустят механизмы конкуренции и личной заинтересованности работников в результатах труда, приобщатся к новейшим достижениям науки и техники, встанут на путь устойчивого роста.

В середине 1990-х гг., еще до вступления в ЕС, все страны-кандидаты подписали с Евросоюзом соглашения об ассоциации, которые обеспечили свободу передвижения товаров, людей, услуг и капиталов – то есть взаимное открытие рынков. Провозглашенные Евросоюзом в 1993 г. копенгагенские критерии требовали, чтобы еще до начала переговоров о вступлении страна-кандидат продемонстрировала:

– наличие стабильных институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и права меньшинств;

– наличие функционирующей рыночной экономики, способной выдерживать конкуренцию на внутреннем рынке ЕС;

– готовность взять на себя обязательства, связанные с вступлением в ЕС и с будущим присоединением к зоне евро.

Подготовка к вступлению сопровождалась массированной приватизацией – передачей в частные руки государственных предприятий, устранением государственного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов и открытием экономики по отношению к внешнему миру.

Финансовая помощь странам ЦВЕ предоставлялась по линии программы ФАРЕ, Европейского банка реконструкции и развития (действующего вне институциональных рамок ЕС), Европейского инвестиционного банка, а уже после их вступления в ЕС – также из структурных фондов Сообщества. Она должна была восполнить нехватку средств на внутренних рынках, возникшую ввиду приватизации, слабости национальной финансовой системы, повышенной инфляции, недостаточной конкурентоспособности местных производителей и неустойчивости национальных валют. Ту же функцию выполнял приток частного иностранного капитала, устремившийся в страны ЦВЕ из Западной Европы.

Сравнивая детерминанты экономического роста с мерами Евросоюза, направленными на интеграцию стран ЦВЕ в его общее хозяйственное пространство, можно получить следующую картину.

Фактор демографии находится вне досягаемости органов ЕС. Цели по стимулированию рождаемости, если и могут ставиться, то только на уровне национальных правительств, тогда как их эффективность остается весьма сомнительной.

Создание институтов рыночной экономики и обеспечение прав собственности находилось в центре внимания органов ЕС. Задача решалась как при помощи копенгагенских требований, так и путем внедрения законодательства ЕС в право стран-претендентов в процессе их подготовки к вступлению. Важное значение придавалось развитию демократических институтов и укоренению демократических стандартов. Хотя понятие инклюзивных экономических институтов сформировалось позже, почти все элементы концепции были включены в повестку дня. А именно: гарантия безопасности частной собственности, непредвзятая система права и предоставления общественных услуг, доступ на рынок для нового бизнеса и право выбирать карьеру[23]. Вне поля зрения ЕС остались права трудящихся влиять на действия работодателей, а также возможности населения противодействовать демонтажу социальных сервисов.

Человеческий капитал стран ЦВЕ считался достаточно развитым благодаря высоким показателям образования, присутствию на рынке труда большого числа инженерно-технических кадров, врачей, педагогов и научных работников. Специальные усилия со стороны ЕС ограничивались в основном дополнительным образованием государственных служащих. Вопрос о разнице в уровнях подготовки специалистов одних и тех же профессий в восточной и западной частях Европы хотя и возникал, но не имел практического продолжения в политике ЕС в отношении новых членов.

Решающий фактор технологий оказался на периферии круга задач органов ЕС, как представляется, по двум причинам. Первая состоит в том, что собственно научно-техническая политика ЕС только начала формироваться в 1980-е гг., а ее средств было явно недостаточно для того, чтобы стимулировать НИОКР в новых государствах-членах. По разным подсчетам, в 1990–2000-е гг. через рамочные программы научно-технического развития ЕС осваивалось от 1 до 4 % всех ассигнований на научные исследования в государствах – членах Евросоюза. Вторая причина заключается в том, что под воздействием либеральных идей руководство ЕС возлагало особые надежды на частную инновационную активность – как со стороны освободившихся от государственного давления местных предприятий стран ЦВЕ, так и со стороны хорошо наделенных капиталом западноевропейских компаний. Последние могли служить проводниками передовых технологий и современных практик менеджмента.

Фактор культуры никогда не находился в сфере внимания органов ЕС уже потому, что его культурная политика только дополняет национальные программы и сосредоточена в основном на символических акциях. Воздействие повседневной культуры на экономические результаты общества – один из самых малоизученных и спорных вопросов современной экономической науки. В качестве примера вспомним основанное на огромном статистическом материале исследование Грегори Кларка, в котором доказывается, что фактом своего существования промышленная революция в Англии во многом обязана постоянному притоку в средние и низшие слои общества выходцев из высших слоев. Автор утверждает, что именно они несли и закрепляли в повседневной жизни принципы рационального мышления, высокую деловую дисциплину, честность и ответственность[24]. Следует признать, что до сих пор культурные и исторические различия между Восточной и Западной Европой не стали предметом серьезного экономического анализа. Они также не учитывались органами ЕС в ходе адаптации стран ЦВЕ к условиям ЕС.

Поскольку обычно факторы демографии и культуры остаются за рамками макроэкономической политики, учета этих факторов не следует ждать и от Евросоюза. То есть из пяти главных факторов экономического роста ЕС потенциально мог влиять на три. Фактически же в отношении стран ЦВЕ органы ЕС сосредоточились на одном факторе – создании институтов рыночной экономики. Из неоклассической парадигмы они взяли на вооружение приватизацию и дерегулирование, которые в некотором смысле создавали условия для запуска частной инициативы и инноваций. Два других ключевых фактора – технологии и человеческий капитал – не учитывались Евросоюзом в процессе интеграции относительно слабых экономик стран ЦВЕ.

Уровни благосостояния и их количественные оценки

Сближение уровней социально-экономического развития является одной из наиболее значимых и традиционных целей Евросоюза. Она закреплена в стратегии «Европа 2020», наряду с двумя другими основными целями – обеспечением умного и устойчивого роста. Согласно букве документа, под инклюзивным ростом Евросоюз понимает «развитие экономики с высоким уровнем занятости, которая способствовала бы экономическому, социальному и территориальному сплочению»[25].

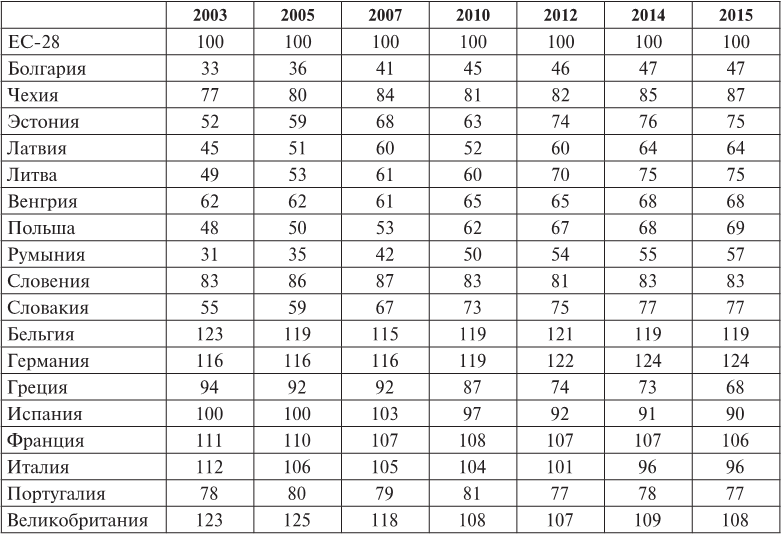

Официальное статистическое ведомство Европейского союза – Евростат – представляет данные о соотношении ВВП на душу населения в отдельной стране по сравнению со средним показателем всех 28 стран Евросоюза. Для расчета показателя по паритету покупательной способности применяется система специальных коэффициентов. Ориентация на средний по Евросоюзу показатель позволяет получить относительно благоприятную картину (см. табл. 1.1). Так, по последним данным за 2015 г., ВВП на душу населения по ППС равнялся от среднего по ЕС-28: в Бельгии – 119 %, в Германии – 124 %, в Эстонии – 75 %, в Польше – 69 %, в Румынии – 57 %[26].

По сравнению с 2003 г. (начиная с которого в настоящее время доступна статистика рассматриваемого показателя), все новые страны ЕС заметно повысили свой уровень дохода. Например, в Болгарии соотношение увеличилось с 33 до 47 %, в Чехии – с 77 до 87 %, в Латвии – с 45 до 64 %. Исходя из данных Евростата, уровень жизни в большинстве стран ЦВЕ, кроме двух беднейших – Болгарии и Румынии, примерно соответствует уровню жизни в двух наименее развитых западноевропейских странах – Греции и Португалии. При этом показатели Греции за последние десять лет существенно ухудшились, а показатели Португалии фактически не изменились. Следовательно, по показателям динамики государства ЦВЕ находятся в лучшем положении, чем две названные страны, участвующие в ЕС уже тридцать лет – с января 1986 г.

Иная панорама открывается при использовании данных ЮНКТАД в номинальном исчислении, то есть без учета покупательной способности валют, и соотнесении показателей стран ЦВЕ не со всем составом ЕС, а с его ведущими участниками – Германией, Францией, Великобританией и Италией (см. табл. 1.2). Преимущество данных ЮНКТАД состоит в том, что они включают более длинные, чем в Евростате, временные ряды. Интересующий нас показатель доступен уже с 1991 г. для большинства стран ЦВЕ и с 1993 г. – для всех новых участников ЕС. Удлиненный временной ряд позволяет выяснить, что наибольшее приближение душевого ВВП в странах ЦВЕ к ведущим экономикам Евросоюза происходило на временном отрезке с 2000 по 2005–2007 гг. Половина этого интервала попадает на период, когда государства ЦВЕ уже вышли из трансформационного спада и готовились к вступлению в ЕС (2000–2004 гг.). Во время их членства в Евросоюзе сближение показателей продолжалось до 2007 г., то есть в период благоприятной хозяйственной конъюнктуры. Начавшийся в 2008 г. экономический спад запустил обратную тенденцию – уровни душевого дохода стали расходиться, но к 2014 г. процесс конвергенции возобновился во всех странах, кроме Словении.

Таблица 1.1

ВВП на душу населения в некоторых странах ЕС в 2003–2015 гг. по паритету покупательной способности, ЕС-28 = 100

Источник: электронная база данных Евростат. URL: http://ec.europa.eu/eurostat.

По статистике ЮНКТАД, во всех странах ЦВЕ, кроме Словении, уровень благосостояния намного ниже, чем в западноевропейских государствах, в том числе и в беднейших из них – Португалии и Греции. Эстония, Венгрия, Польша и Словакия имеют душевой ВВП в полтора раза ниже, чем Португалия и Греция; в Латвии он ниже вдвое, а в Румынии и Болгарии – почти втрое. В Болгарии и Румынии номинальный душевой доход